Die Prediger Der Grafschaft Mansfeld

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

S I T Z U N G S N I E D E R S C H R I F T Der Gemeindevertretung Mucheln Vom

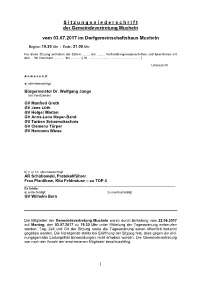

S i t z u n g s n i e d e r s c h r i f t der Gemeindevertretung Mucheln vom 03.07.2017 im Dorfgemeinschaftshaus Mucheln Beginn: 19.30 Uhr - Ende: 21.00 Uhr Für diese Sitzung enthalten die Seiten ......... bis ......... Verhandlungsniederschriften und Beschlüsse mit den lfd. Nummern ........... bis ........... (i.W. ...........................................................) Unterschrift _____________________________________________________________________________________ A n w e s e n d: a) stimmberechtigt Bürgermeister Dr. Wolfgang Junge (als Vorsitzende) GV Manfred Groth GV Jens Lüth GV Holger Marten GV Anna-Lena Meyer-Band GV Torben Scharmukschnis GV Clemens Törper GV Hermann Wiese b) n i c h t stimmberechtigt AR Schidlowski, Protokollführer Frau Plantikow, Kita Feldmäuse – zu TOP 4 _____________________________________________________________________________________ Es fehlte: a) entschuldigt: b) unentschuldigt GV Wilhelm Bern Die Mitglieder der Gemeindevertretung Mucheln waren durch Einladung vom 22.06.2017 auf Montag, den 03.07.2017 zu 19.30 Uhr unter Mitteilung der Tagesordnung einberufen worden. Tag, Zeit und Ort der Sitzung sowie die Tagesordnung waren öffentlich bekannt gegeben worden. Die Vorsitzende stellte bei Eröffnung der Sitzung fest, dass gegen die ord- nungsgemäße Ladungsfrist Einwendungen nicht erhoben wurden. Die Gemeindevertretung war nach der Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 1 T a g e s o r d n u n g 1. Genehmigung der Tagesordnung 2. Einwohnerfragestunde 3. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 13.03.2017 4. Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss eines Trägervertrages mit dem „Verein der Feldmäuse Hasselburg e.V.“ (Finanzierung Kindertages- stätte) 5. Bestätigung der Berufung eines Mitgliedes in den gemeinsamen Gemeinde- wahlausschuss Amt Selent/Schlesen und Stadt Schwentinental für die Kom- munalwahl 2018 6. -

Protokoll Amtsausschuss Sitzung Vom 29.11.2018

S i t z u n g s n i e d e r s c h r i f t des Amtsausschusses Selent/Schlesen vom 29.11.2018 im DGH Mucheln Beginn: 19.00 Uhr - Ende: 21.30 Uhr Für diese Sitzung enthalten die Seiten ......... bis......... Verhandlungsniederschriften und Beschlüsse mit den lfd. Nummern ........... bis ........... (i. W. ...........................................................) ............................................. Unterschrift ________________________________________________________________________________________ A n w e s e n d: a) stimmberechtigt Amtsvorsteherin (4) Ulrike Raabe (als Vorsitzende) Bürgermeisterin (3) Britta Mäver-Block Bürgermeisterin (3) Anja Funk Bürgermeister (3) Dr. Wolfgang Junge Bürgermeister (4) Hans-Joachim Lütt Bürgermeister (2) Bernd Oelke Bürgermeisterin (3) Sabine Tenambergen AA-Mitglied: (3) Aylin Cerrah AA-Mitglied: (2) Hanne Schlapkohl b) n i c h t stimmberechtigt LVB OAR Manfred Aßmann, Protokollführer AR Jens Schidlowski, Kämmerer Gäste: Bürgermeister MIchael Stremlau – Stadt Schwentinental Schulleiter Roland Reimer – Albert-Schweitzer Schule Selent Herr Horst Simon Presse: ./. Es fehlte: a) entschuldigt: Grund: b) unentschuldigt AA-Mitglied: (3) Aylin Cerrah ________________________________________________________________________________________ Die Mitglieder des Amtsausschusses waren durch Einladung vom 19.11.2018 auf Donnerstag, den 29.11.2018 zu 19.00 Uhr unter Mitteilung der Tagesordnung einberufen worden. Tag, Zeit und Ort der Sitzung sowie die Tagesordnung waren öffentlich bekannt gegeben worden. 2 T a g e s o r d n u n g 1. Begrüßung und Eröffnung der Sitzung 2. Einwohnerfragestunde 3. Genehmigung des Protokolls vom 02.07.2018 4. Verabschiedung des ehemaligen Amtswehrführers 5. Tätigkeit eines ehrenamtlichen Klima, Natur- und Umweltbeauftragten für das Amt Selent/Schlesen - Vorstellung durch Herrn Simon 6. Beratung und Beschlussfassung über die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 7. -

Landesweites Radverkehrsnetz Schleswig-Holstein (Lückenschlüsse) - Plön Barkelsby Legende 0 0

3550000 3575000 3600000 3625000 Rieseby Loose Waabs Kosel Gammelby Landesweites Radverkehrsnetz Schleswig-Holstein (Lückenschlüsse) - Plön Barkelsby Legende 0 0 0 Zielorte für den Freizeitradverkehr 0 0 0 0 F1 Oberzentrum, Mittelzentrum, Stadtrandkern I. Ordnung, 0 4 4 0 u. Unterzentrum mit Tf. eines Mittelzentrum Fehmarn 0 6 6 F2a Registrierte Übernachtung > 50.000 Fehmarn F2b Registrierte Übernachtung 20.000 - 50.000 Eckernförde Fleckeby F3 Freizeitziel mit landesweiter Bedeutung Schwedeneck F4 Unterzentrum, Stadtrandkern I. Ordnung, Windeby Ostsee Stadtrandkern II. Ordnung, Ländlicher Zentralort Noer L 45 F5 Kleinstadt (5.000 - 20.000 EW) Strande L 44 F6 Registrierte Übernachtungen 1 - 20.000 Osterby F7 Hauptamtlich besetzte Touristinformation K PLÖ 33 Hütten Altenhof F8 Freizeitziel mit mindestens kreisweiter Bedeutung K RD 14 K KI 17 Osdorf Dänischenhagen F9 Bahnhofsstandorte Goosefeld Neudorf-Bornstein Damendorf F10 Jugendherberge Wisch F11 Registrierte Campingplätze (VCSH, Stat. Landesamt) Wendtorf F12 Heuherberge Stein O Gettorf K KI 17 Schönberg s Groß Wittensee ts Barsbek e F13 Ehrenamtlich besetzte Touristinformation Felm K RD 24 ek K RD 78 Laboe üs te F14 Prädikatisierte Gemeinde (Heilbad, Luftkurort, u.a.) Holtsee K KI 17 nr Haby Krokau ad K PLÖ 30 Stakendorf w Altenholz Lutterbek eg F15 Landstädte (2.000 - 5.000 EW) Wittensee Brodersdorf Zielorte für den Alltagsradverkehr Tüttendorf 1.1 Oberzentrum - Vorrangfläche I Prasdorf Lindau Krummbek Schwartbuck Fiefbergen Heiligenhafen Hohenfelde 1.2 Mittelzentrum - Vorrangfläche II Heikendorf 1.3 Stadtrandkern 1. Ordnung mit Teilfunktionen Sehestedt Passade Bendfeld eines Mittelzentrums - Vorrangfläche II Großenbrode Neuwittenbek Höhndorf 1.4 Unterzentrum mit Teilfunktionen K OH 47 Bünsdorf Probsteierhagen eines Mittelzentrums - Vorrangfläche III K RD 92 Fahren H 1.5 Unterzentrum - Vorrangfläche III K PLÖ 52 K PLÖ 26 o ls K OH 47 Schinkel Mönkeberg t. -

Luthers Sprachschaffen Und Aktuelle Fragen Seiner Erforschung

„Gotis lob sol sein altzeit in meinem munde“ – Luthers Sprachschaffen und aktuelle Fragen seiner Erforschung Von Rudolf Bentzinger, Berlin Luthers deutschem Sprachschaffen, das zum großen Teil theologisch motiviert war (das Zitat aus dem 34 . Psalm steht an auffallender Stelle in seinem Sermon „Von den guten Werken“, WA 6, 218, 22), als einem Lieblingsobjekt der Ger- manistik sind etwa 5000 Publikationen gewidmet . Schon die „Germanistische Luther-Bibliographie“ von Herbert Wolf verzeichnete 4003 Titel von 1880 bis 1980,1 und in seiner Anthologie „Luthers Deutsch“ mit 28 Aufsätzen nam- hafter Germanisten von 1883 bis 1990, die im Jahre 1996 erschien, sind über 700 Titel aus den Jahren 1846–1990 angegeben .2 Ein Großteil stammt aus der zweiten Hälfte des 20 . Jahrhunderts . Eine Schubwirkung übten das Lutherjahr 19833 und die Luther-Dekade 2008–20174 aus . Trotzdem soll im Folgenden 1 Vgl. Herbert Wolf: Germanistische Luther-Bibliographie. Martin Luthers deutsches Sprach- schaffen im Spiegel des internationalen Schrifttums der Jahre 1880–1980 . Heidelberg 1985, 40–358 . 2 Vgl. Herbert Wolf (Hrsg.): Luthers Deutsch. Sprachliche Leistung und Wirkung (Doku- mentation Germanistischer Forschung 2) . Frankfurt a .M . [u . a ]. 1996, 345–387 . 3 Vgl . u .a. Joachim Schildt (Hrsg.): Luthers Sprachschaffen. Gesellschaftliche Grund lagen. Geschichtliche Wirkungen . Referate der internationalen sprachwissenschaftlichen Konfe- renz Eisenach 21 .–25 . März 1983 (Linguistische Studien A 119 / I, II, III) . Berlin 1984; Birgit Stolt: Luthers Übersetzungstheorie und Übersetzungspraxis. In: Helmar Junghans (Hrsg.): Leben und Werk Martin Luthers von 1526 bis 1546 . Festgabe zu seinem 500 . Geburts- tag. Berlin 1983 (Lizenzausgabe Göttingen 1983), 241–252; Friedhelm Debus: Luther als Sprachschöpfer . Die Bibelübersetzung in ihrer Bedeutung für die Formung der deutschen Schriftsprache. -

"Tresdorfer See, Rottensee Und Umgebung" Vom 21. Juli 2017

K r e i s v e r o r d n u n g über das Landschaftsschutzgebiet "Tresdorfer See, Rottensee und Umgebung" vom 21. Juli 2017 Aufgrund des § 26 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30.06.2017 (BGBl. I S. 2193) in Verbindung mit § 15 des Landesnaturschutzgesetzes vom 24.02.2010 (GVOBl. Schl.-H. S. 301, ber. S. 486), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27.05.2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 162) wird verordnet: § 1 Erklärung zum Landschaftsschutzgebiet (1) Der Tresdorfer See, der Rottensee und umgebende Landschaftsteile auf dem Gebiet der Gemeinden Grebin, Lammershagen, Mucheln und Lebrade werden zum Landschaftsschutzgebiet erklärt. (2) Das Landschaftsschutzgebiet wird mit der Bezeichnung "Tresdorfer See, Rottensee und Umgebung" unter Nummer 11 in das bei der Landrätin oder dem Landrat des Kreises Plön als unterer Naturschutzbehörde geführte Verzeichnis der Landschaftsschutzgebiete aufgenommen. § 2 Geltungsbereich (1) Das Landschaftsschutzgebiet ist ca. 1.223 ha groß. Es wird im Wesentlichen wie folgt begrenzt: - Im Norden beginnend in Mucheln-Winterfeld durch die Gemeindestraße von Mucheln nach Rantzau bis zur Abzweigung nach Schönweide, - im Osten durch die in südlicher Richtung verlaufende Straße zur Schönweider Siedlung an der B 430, - im Süden durch die B 430 in südöstlicher Richtung zur Kreuzung mit der K 25, - im Westen durch die in nördlicher Richtung verlaufende K 25 bis an den Spurplattenweg in nördlicher Richtung nach Sellin, von Sellin durch den Gemeindeweg in östlicher Richtung nach Tresdorf, durch den Gemeindeweg von Tresdorf in nordwestlicher Richtung an die L 53, durch diese in nördlicher Richtung bis nach Mucheln, die Ortslage Mucheln östlich umgehend bis an den Wanderweg, durch diesen in östlicher Richtung bis an das "Winterholz", am Wald in nördlicher Richtung entlang bis an die Straße von Mucheln nach Rantzau. -

Amt Preetz-Land Informationen Für Bürgerinnen Und Bürger Sowie Gäste Des Amtes Und Seiner Gemeinden in Zusammenarbeit Mit: 24211150/2

Willkommen im Amt Preetz-Land Informationen für Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste des Amtes und seiner Gemeinden in Zusammenarbeit mit: 24211150/2. Auflage/2014 Amt Preetz-Land, Am Berg 2, 24211 Schellhorn Druck: Amt Preetz-Land - Der Amtsvorsteher - Dr. Norbert Langfeldt Werbedruck GmbH Horst Schreckhase Redaktion: Dörnbach 22 Verantwortlich für den amtlichen Teil: Ralf-Uwe Jann 34286 Spangenberg Verantwortlich für den sonstigen redaktionellen Inhalt: Britta Grlötzl, mediaprint infoverlag gmbh Herausgeber: Umschlag: Verantwortlich für den Anzeigenteil: mediaprint info verlag gmbh, Kerstin Merkel mediaprint infoverlag gmbh 250 g Bilderdruck, dispersionslackiert Angaben nach Art. 8 Abs. 3 BayPrG: Alleinige Gesellschafterin der mediaprint infoverlag gmbh ist die Lechstr. 2, 86415 Mering Inhalt: Media-Print Group GmbH, Paderborn Registergericht Augsburg, HRB 10852 115 g, weiß, matt, chlor- und säurefrei USt-IdNr.: DE 811190608 Quellennachweis für Fotos/Abbildungen: IMPRESSUM Geschäftsführung: Lufbildperspektiven: Titel, S. 10, 13, 30, 39 Titel, Umschlaggestaltung sowie Art Markus Trost, Amt Preetz-Land: S. 1, 3, 4 , 5, 6, 11, 14, 26, 28, 29, 30, 32, 36, 37, 38, 39 und Anordnung des Inhalts sind zugunsten Dr. Otto W. Drosihn Foto Franzen: S. 11, Frank Dobbert: U2, S. 8, 12, 17 des jeweiligen Inhabers dieser Rechte Telefon:: 08233 384-0 Rosemarie Coordes: U2, S. 2, 15, 32, 34, Olivia Bülow: S. 18, 19, 22 urheberrechtlich geschützt. Nachdruck und Fax: 08233 384-247 sxc.hu: U2, Yuri Arcus/Fotolia: S. 2, 3, Fotolia: S. 5, 24, Kzenon/Fotolia S. 12, U4 Übersetzungen in Print und Online sind – [email protected] Monteybusiness/Thinkstock: S. 16, Anatols/Thinkstock: S.27, Ljupco/Thinkstock: S. 32 auch auszugsweise – nicht gestattet. -

Delara Burkhardt Enrico Kreft

Ausgabe Nr. 1 43. Jahrgang Mai 2019 ENRICO KREFT Europa durchzieht das Engagement des Lübeckers seit 25 Jahren. Als Jugendlicher war Enrico Kreft auf dem Balkan: Er sah, was Krieg anrichtet. Seitdem setzt er sich für ein friedliches und solidarisches Europa ein. Die ökonomischen und politischen Verwerfungen bekommen wir in den Griff: mehr Solidarität und mehr Europa! DELARA BURKHARDT Die 26-Jährige lebt in Kiel. Bevor sie in einer Hamburger Kommunikations- agentur gearbeitet hat, studierte sie Politik und Sozialökonomie. Von Norddeutschland aus will sich die stellvertretende Bundesvorsitzende der Jusos jetzt auf den Weg ins Europaparlament machen. Im Gepäck hat sie die Themen, die ihr besonders wichtig sind: Asyl und Nachhaltigkeit. 2 Ein Selenter Original: Erwin Theiß Ein waschechtes Selenter Original ist bei jedem feierli- Wurstwaren und Honig stammen in seinem Geschäft aus chen Anlass im Ort anzutreffen. Oft ist er an der Organisa- der nächsten Umgebung Selents oder werden sogar von tion dieser Events zumindest beteiligt oder übernimmt Nachbarinnen und Nachbarn selbst hergestellt. Nicht nur sie gleich gänzlich selbst. Erwin Theiß dürfte den meisten beim Einkauf der leckersten Erdbeeren Selents gibt es bei als der freundliche Getränkehändler vom Dorfplatz be- ihm stets einen lustigen Spruch auf Platt mit Augenzwin- kannt sein. Neben dem alltäglichen Getränkebedarf be- kern gratis dazu. dient Erwin auch etwas exquisitere Geschmäcker mit sei- Der gebürtige Selenter zeichnet sich neben seiner freund- nem wechselnden Angebot an regionalen und saisonalen lichen Art und seinem Spürsinn für qualitative, regionale Bieren, Brotaufstrichen, Obst und Gemüse. Auch Käse, Produkte besonders durch sein Engagement für die örtli- che Gemeinschaft aus. Nachdem im Jahr 2018 die Ge- meinde Selent keinen Maibaum aufstellen lassen wollte, nahm Erwin die Angelegenheit kurzerhand selbst in An- griff. -

FESTNUMMER ZŰR Vierhundertiahrféíer DÉR THÜRINGISCHEN PROVINZ 1523— 192 3

FESTNUMMER ZŰR vierhundertiahrféíer DÉR THÜRINGISCHEN PROVINZ 1523— 192 3 Mtinster L W. Aschendorffsche Veríagsbuchhandlung t . P , G a llu s H a s e lb e c k O . F . M ., Gorheim, Zum Jubel- | feste dér Thüringischen Ordcnsprovinz 1523— 1923 ,113 | 2. D r . F r a n z J a n s e n , Bonn, Gründung und Éntwicklung ! ’ dér Thüringischen Provinz.............................. .. .............. 127 | 3. P. Dr-Berard Vogt O, F. M „ Aüegany, Die Provinz I vqm hl. Natnén Jcsu in Nordamerika ^,.................. .142 | 4 . P . L iv a r iú s O lig e r O . F . M ., Rom, Die elsaÉ-lothrin- | gischen Franziskanerklöster und die Thüringische Provinz 158 | 5. D r ; H e n n a n n B tic k e r, Studienrat in Cleve, Dér Er- i furtér Dpmprediger , Dr. Konrad Kiinge und seíne Stelluhg • zűr Reformátion ..... .... ..... .177 | 6 P. Drí Ewáld Müllier O, F, M„ Fulda, Die litera- I rische Fehde zwischen dem Franziskaner P . Edmund Bau- | Hiann (1645 —1731) und dem Superinlendenten D . Johann | Adolph Frohne zu Mühlhausen i. Th. (1652 -1713) 199 | 7. t P* Lic. Theophil W itzel O. F^M ., Fulda, Das • Bihelstudium in dér Tharingia von 1764— 1786. Zw ei | Qrientalisten des Frauenberges. Nachruf und Schriften Witzels | von P. Dr. Ewald M üller ..................... .. .................... 224 * 8. P . R e m ig iu s B o v in g Ö . F . M ., Bonn, Die Franzis- kanerkirche auf dem Frauenberge bei Fulda als Kunstv^rerk 232 '.í 9. Dr» H. Schwesinger, Pöfineck i.Th., Das Franziskaner- | klóster in SaaUeld a. S ................ .. .................... ... 246 | 10. Richard Scheithauer, Studienrat in Mühlhausen i.T h ., I D p Franziskanerklöster zu Mühlhausen i. -

Abfuhrplan 2018

Amt Schrevenborn Amt Großer Plöner See shal- e Hau Gemeinde: Heikendorf, Teil 1 Gemeinden: Grebin, Lebrade, Rantzau, Rathjensdorf tlich h der ABFALLW RTSC HA FT n säm ießlic Achtern Hoff, Alte Koppel, Am Barg, Am Heidberg, Am Kolen Born, A nschl Mi Mi Mi Mi Fr en ei gerer KR EISPLÖN Am Reff, An der Schanze, Arthur-Zabel-Weg, Baaber Weg, Bergstr., tung erwei ...gemeinsam gegen Müll erbev Binzer Weg, Blumenweg, Brammerkrug, Bügelsäge, Burbarg, Bur - 14 4 14 4 14 W mesterweg, Buurstell, Dr.-Leonhardt-Weg, Dreangel, Fördeblick, ab Woche 2 ab Woche 4 ab Woche 2 ab Woche 1 ab Woche 1 Friedrichstr., Fritz-Lau-Str., Göhrener Weg, Graf-Spee-Allee, Granit - zer Weg, Hafenstr., Haffkamper Weg, Hammerstiel, Hobelring, Hoh - rott, Hoofiesen, Käthe-Schwerdtfeger-Weg, Knüll, Kolonnenweg, Korügen, Laboer Weg, Langer Rehm, Lasbek, Memelstr., Mölten - Gemeinden: Dersau, Nehmten orter Weg, Mordhorstweg, Mühlensteig, Poggenbarg, Roesoll, Ro - Mi Mi Mi Di Mo Abfuhrplan 201 8 jastr., Rosenstr., Rügendamm, Schröderstr., Schützenstr., Selliner Weg, Solten Wiesch, Strandweg, Stückenberg, Tobringer, Torfwie - 14 4 14 4 14 senau, Uferweg, Wasserwaage, Wilhelm-Ivens-Weg, Winkel, Wis - ab Woche 2 ab Woche 4 ab Woche 2 ab Woche 1 ab Woche 2 mit Weihnachtsregelung 2017 für den Bereich marstr. Stadt Preetz, Stadt Schwentinental, Amt Preetz-Land, Amt Schrevenborn, Do Do Do Mo Do Amt Bokhorst-Wankendorf, Amt Großer Plöner See, Amt Selent/Schlesen Gemeinde: Kalübbe, außer Schaarberg, Spannhornbek, Roßrade 14 4 14 4 14 ab Woche 1 ab Woche 1 ab Woche 1 ab Woche 3 ab Woche 1 Di Di Di Fr Mo Wichtiger Hinweis zur Handhabung des Abfuhrplanes: Die erste Kalenderwoche im Jahr 2018 ist die Woche vom 1. -

10390794.Pdf

https://theses.gla.ac.uk/ Theses Digitisation: https://www.gla.ac.uk/myglasgow/research/enlighten/theses/digitisation/ This is a digitised version of the original print thesis. Copyright and moral rights for this work are retained by the author A copy can be downloaded for personal non-commercial research or study, without prior permission or charge This work cannot be reproduced or quoted extensively from without first obtaining permission in writing from the author The content must not be changed in any way or sold commercially in any format or medium without the formal permission of the author When referring to this work, full bibliographic details including the author, title, awarding institution and date of the thesis must be given Enlighten: Theses https://theses.gla.ac.uk/ [email protected] EUCHARISTIC SACRIFICE AND THE PATRISTIC TRADITION IN THE Th e o l o g y o f m a r t in b u c e r I534-I546. by Nicholas James Thompson Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy at the University of Glasgow Appli^Qoo, © Nicholas Thompson 2ooo ProQuest Number: 10390794 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. uest ProQuest 10390794 Published by ProQuest LLO (2017). C o pyright of the Dissertation is held by the Author. -

Gebiete Für Die Sicherung Und Den Abbau Mineralischer Rohstoffe

Gebiete für die Sicherung und den Abbau mineralischer Rohstoffe Fachbeitrag Rohstoffsicherung des Geologischen Landesdienstes Fachbeitrag Rohstoffsicherung – Geologischer Dienst Schleswig-Holstein Bearbeitung: Erhard Bornhöft (LLUR) Mit Beiträgen von: Dr. Dagmar Müther (LLUR) Dr. Holger Kaufhold (LLUR) Geologisches Büro ALKO GmbH, Kiel Kartographie/Datenaufbereitung: Katja Litzbach (LLUR) Christina Verdieck (LLUR) Flintbek, Januar 2019 2 Fachbeitrag Rohstoffsicherung – Geologischer Dienst Schleswig-Holstein Inhalt Bericht A.1 Einleitung 4 A.2 Rohstoffsicherung in der Landes- und Regionalplanung 4 A.3 Vorgehensweise und Ergebnisse der Fachplanung 6 A 3.1 Arbeitspakete 6 A 3.2 Klassifizierung der Potenzialgebiete 9 A 3.3 Massenströme und Rohstoffarten 17 A.4 Zusammenfassung der Rohstoffsituation 24 A.5 Entwicklung der Rohstoffnachfrage 27 Anlage 1 Karte der Gebiete für die Sicherung und den Abbau oberflächennaher mineralischer Rohstoffe in Schleswig-Holstein 3 Fachbeitrag Rohstoffsicherung – Geologischer Dienst Schleswig-Holstein A.1 Einleitung Die in Schleswig-Holstein genutzten oberflächennahen mineralischen Rohstoffe ge- hören zur Gruppe der Steine- und Erden-Rohstoffe und umfassen verschiedene Ge- steine wie Tone, Kalke und insbesondere Sande/Kiese, die nach Naturschutz- und Wasserrecht genehmigt im Tagebau abgebaut werden. Diese heimischen Primärrohstoffe sind die wichtigsten Vorleistungsgüter für die schleswig-holsteinische Bauwirtschaft und sind somit auch von elementarer Bedeu- tung für die industrielle Wertschöpfungskette. Sie dienen -

KB Lützen 1547-1633

Kirchenbuch von Lützen 1547 – 1633 Kirchenbuch von Lützen (Zusammenbund ehemals zweier Bücher) 1547 – 1633 (Taufregister) (Seite 2 bis 167 und Seite 299 bis 460) (Trauregister) (Seite 169 bis 240 und Seite 461 bis 473) (Sterberegister) (Seite 241 bis 298 und Seite 475 bis 535) (Quelle 20) Transskription aus der deutschen in die lateinische Schrift (übersetzt und EDV eingegeben von Jürgen Winkler in Friedelsheim 2008/2009) „Colligite fragmenta, ne pereant" "Sammelt die Überreste, auf daß sie nicht untergehen." Stand der Bearbeitung: Taufregister 31.08.14 Trauregister 31.08.14 Sterberegister 31.08.14 CIMG1234 ....= Nummer der Archivalie; Kursiv: redaktionelle Ergänzungen zur besseren Lesbarkeit Weitere Erläuterungen zu den Texten befinden sich vor der Quelle Nr. 1 Kirchenbuch von Lützen 1547 – 1633 Balthasar Kempf Magister Pfarrer der Kirche zu Lützen dem frommen Leser zum Gruß Aus vielen und mannigfaltigen Gründen, die einem jeden, der darüber nachdenkt, leicht einfallen, geschah es, daß der Erhabenste und Mildtätigste und Gelehrteste Fürst Georg von Anhalt, dieser Zeit wahrer und in geistlichen Dingen höchst wachsamer Coadiutor etc., jedem einzelnen Hirten der Schafe Christi unter ihm vorschrieb, daß nicht nur die Namen der zu Taufenden und der Eheschließenden, sondern auch der Verstorbenen in einem sicheren Katalog aufgezeichnet werden sollen; dies also ist von mir mit größtmöglichem Eifer und Sorgfalt unter meinem Hirtenamt begonnen worden in der folgenden Weise. 1 cuivis: Dat. zu quivis = jeder (beliebige) 2 Administrator war August von Sachsen (1544-1548), Koadjutor war Georg III. von Anhalt (Dankenswerterweise übersetzt von Eckhard Wirbelauer) Kirchenbuch von Lützen 1547 – 1633 CIMG5341 – AS 1516 R 265 1548 Balthasar Kempff M . 1 .