Der Architekt W. Düttmann

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

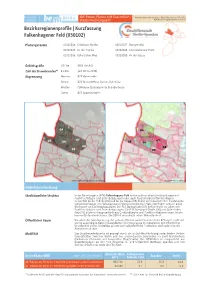

Kurzfassung Falkenhagener Feld

Abt. Bauen, Planen und Gesundheit | Kontakt: Karsten Kruse (Bau 2 Stapl A8) | (030) 90279-2191 | Stadtentwicklungsamt [email protected] Bezirksregionenprofile | Kurzfassung Falkenhagener Feld (050102) Planungsräume 05010204 Griesinger Straße 05010207 Darbystraße 05010205 An der Tränke 05010208 Germersheimer Platz 05010206 Gütersloher Weg 05010209 An der Kappe Gebietsgröße 697 ha (RBS-Fläche) Zahl der Einwohnenden* 41.435 (am 30.06.2018) Abgrenzung Norden: BZR Hakenfelde Süden: BZR Brunsbütteler Damm, Bahnlinie Westen: Falkensee (Landesgrenze Brandenburg) Osten: BZR Spandau Mitte 04 04 05 07 07 06 05 06 08 08 09 09 Digitale farbige Orthophotos 2017 (FIS-Broker) Ausschnitt ÜK50 (FIS-Broker) Gebietsbeschreibung Stadträumliche Struktur In der Bezirksregion (BZR) Falkenhagener Feld finden sich vor allem Großsiedlungen mit Punkthochhäuser und Zeilenbebauungen aber auch freistehende Einfamilienhäuser. In den PLR An der Tränke (05) und An der Kappe (09) finden sich hauptsächlich freistehende Einfamilienhäuser. Im Planungsraum (PLR) Germersheimer Platz (08) finden sich vor allem Blockrand- und Zeilenbebauungen. Der PLR Darbystraße (07) definiert sich vor allem mit Punkthochhäuser und Zeilenbebauungen. Die PLR Griesinger Straße (04) und Gütersloher Weg (06) bestehen hauptsächlich aus Großsiedlungen und Punkthochhäusern sowie freiste- henden Einfamilienhäusern. Die BZR ist ein nahezu reiner Wohnstandort. Öffentlicher Raum Vor allem der Spektegrünzug, der sich von Westen nach Osten durch die BZR zieht, stellt mit seinen ausgiebigen -

Integriertes Entwicklungskonzept Für Das Gebiet Falkenhagener Feld West (Quartiersbeauftragte: Gesop Mbh)

Entwicklungskonzept Falkenhagener Feld – West Oktober 2005 Anlage 1 j Integriertes Entwicklungskonzept für das Gebiet Falkenhagener Feld West (Quartiersbeauftragte: GeSop mbH) 1. Kurzcharakteristik des Gebiets Die Großsiedlung Falkenhagener Feld wurde aufgrund ihrer Größenordnung durch das Stadtteilmanagementverfahren in zwei Teilgebiete unterteilt. Aus diesem Grund gibt es vielfach Statistiken/Daten, die über die Abgrenzung der Teilgebiete hinausgehen. Die Großsiedlung Falkenhagener Feld – West befindet sich beidseitig der Falkenseer Chaussee, westlich der Zeppelinstraße, östlich des „Kiesteiches“, südlich der Pionierstraße und nördlich der Spektewiesen. Bebauungsstruktur Seit dem Jahre 1963 (Baubeginn) wurde auf dem Gebiet des ehemaligen Kleingartenlandes eine Großsiedlung gebaut mit Großsiedlungseinheiten der frühen 60er und 70er Jahre, aus Zeilenbauten, Einzelhäusern und bis zu siebzehngeschossigen Punkthochhäusern. Ab 1990 wurde das Falkenhagener Feld durch Geschosswohnungsbau nachverdichtet; die großzügigen grünen Zwischenräume reduzierten sich. Neben dem Geschosswohnungsbau erstrecken sich auch Siedlungseinheiten aus Einfamilienhäusern durch das gesamte Gebiet. Heute ist die Siedlung (Bereich Ost und West)) mit 56 EW/ha (Vergleich: Spandau 23,5 EW/ha) ein dicht besiedeltes Gebiet, verfügt aber auf Grund der Gesamtgröße, dem relativ hohen Grünanteil und trotz der Nachverdichtung über aufgelockerte Baustrukturen. Mit rund 10 000 Wohneinheiten und knapp 20 000 Einwohnern ist die gesamte Großsiedlung Falkenhagener Feld nach dem Märkischen Viertel und der Gropiusstadt die drittgrößte Großsiedlung in Berlin (West). Die Siedlung wird durch die Osthavelländische Eisenbahn in die beiden Bereiche Falkenhagener Feld Ost und West geteilt, die jeweils als eigenständige Gebiete für das Stadtteilmanagementverfahren ausgewiesen wurden. Wohnungsbestand Das Falkenhagener Feld West verfügt im Geschosswohnungsbau über knapp 4000 Wohneinheiten. Dieser Bestand hat sich in den letzten Jahren massiv verringert. Durch den Verkauf von Wohnungen sind Eigentumswohnungen entstanden. -

Einwohnerinnen Und Einwohner Im Land Berlin Am 30. Juni 2014

statistik Statistischer Berlin Brandenburg Bericht A I 5 – hj 1 / 14 Einwohnerinnen und Einwohner im Land Berlin am 30. Juni 2014 Alter Geschlecht Familienstand Migrationshintergrund Staatsangehörigkeit Religionsgemeinschaftszugehörigkeit Wohnlage Bezirk Ortsteil LOR-Bezirksregion Anteil Kinder und Jugendlicher mit Migrationshintergrund an allen Personen unter 18 Jahren in Berlin am 30. Juni 2014 nach Ortsteilen in Prozent Anteil in % Berlin: 44,7 unter 25 25 bis unter 50 50 bis unter 75 75 und mehr 0 5 10 km Grünflächen Gewässer Impressum Statistischer Bericht A I 5 – hj 1 / 14 Erscheinungsfolge: halbjährlich Erschienen im September 2014 Herausgeber Zeichenerklärung Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 0 weniger als die Hälfte von 1 Behlertstraße 3a in der letzten besetzten Stelle, 14467 Potsdam jedoch mehr als nichts [email protected] – nichts vorhanden www.statistik-berlin-brandenburg.de … Angabe fällt später an ( ) Aussagewert ist eingeschränkt Tel. 0331 8173 - 1777 / Zahlenwert nicht sicher genug Fax 030 9028 - 4091 • Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten x Tabellenfach gesperrt p vorläufige Zahl r berichtigte Zahl s geschätzte Zahl Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Potsdam, 2014 Dieses Werk ist unter einer Creative Commons Lizenz vom Typ Namensnennung 3.0 Deutschland zugänglich. Um eine Kopie dieser Lizenz einzusehen, konsultieren Sie http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ statistik Statistischer Bericht A I 5 – hj 1 / 14 Berlin BrandenburgBerlin Inhaltsverzeichnis Seite Seite Vorbemerkungen 4 3 Deutsche und ausländische Einwohnerinnen und Einwohner in Berlin seit 2003 nach Grafiken Bezirken ................................................................. 7 4 Durchschnittsalter der Einwohnerinnen und 1 Einwohnerinnen und Einwohner mit Migra- Einwohner in Berlin seit 2003 nach Bezirken tionshintergrund in Berlin am 30.06.2014 in Jahren ............................................................... -

Bericht Zur Bevölkerungsprognose Für Berlin Und Die Bezirke 2018 – 2030

Bevölkerungsprognose für Berlin und die Bezirke 2018 – 2030 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen Ref. I A – Stadtentwicklungsplanung in Zusammenarbeit mit dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg Berlin, 10. Dez. 2019 Inhaltsverzeichnis 1. Vorbemerkungen und Ergebnisübersicht ……………………………………2 2. Ergebnisse für die Gesamtstadt und die Bezirke ……………………………………7 3. Prognoseannahmen und -varianten …………………………………..14 4. Anhang – Kartenmaterial …………………………………..37 1 1. Vorbemerkungen und Ergebnisübersicht 1.1 Vorbemerkung Mit der „Bevölkerungsprognose für Berlin und die Bezirke 2018 – 2030“ wird zum siebenten Mal durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen eine Bevölkerungsvorausberechnung für Berlin vorgelegt. Das Wissen über künftige Tendenzen der Bevölkerungsentwicklung ist unerlässlich für die Ausrichtung von Stadtentwicklungspolitik. Hierbei dient die Prognose als Arbeitsgrundlage und Orientierungshilfe für Fachleute aus Planung und Politik. Die Bevölkerungsprognose ist sowohl auf das gesamtstädtische Planungsgeschehen ausgerichtet als auch Planungsgrundlage auf bezirklicher Ebene und für kleinere Gebietseinheiten mit spezifischen sozioökonomischen Gegebenheiten. Der zukünftige Bedarf an benötigter sozialer und technischer Infrastruktur hängt wesentlich von den demografischen Entwicklungen in einem Gebiet ab. Die damit befassten Verwaltungen und Institutionen greifen auf die Bevölkerungsprognose als Bestandteil der Planungsgrundlagen zurück. Die Prognose weist daher Ergebnisse auf Ebene der Gesamtstadt als Grundlage -

Familienzentren in Spandau

Familienzentren in Spandau Stand März 2019 Grußwort -Familienzentren- Liebe Familien, mit dieser kleinen Broschüre erhalten Sie eine Übersicht der in Spandau vorhandenen Familienzentren und deren vielfältigen Angeboten. Die Idee, ein niedrigschwelliges und jederzeit verfügbares Hilfsangebot insbesondere für Familien einzurichten, ist vor rund zehn Jahren entstanden und hat inzwischen einen festen Platz im bezirklichen Angebot für Jugend und Familie. Aus den anfänglich drei Einrichtungen wurde mit Hilfe der zuständigen Ämter, vieler freier Träger und nicht zuletzt mit vielen ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern ein Netz aus jetzt neun Familienzentren gebildet. Die gute Resonanz zeigt, wie wichtig und richtig diese Bemühungen waren. Ich hoffe, dass die Familienzentren auch weiterhin gut genutzt werden und danke allen Beteiligten für Ihren Einsatz. Schauen Sie doch mal vorbei! Ihr Stephan Machulik Bezirksstadtrat für Bürgerdienste, Ordnung und Jugend Familienzentrum Villa Nova Rauchstr. 66, 13587 Berlin FiZ Falkenhagener Feld West Wasserwerkstr. 3, 13589 Berlin FiZ Falkenhagener Feld Ost Hermann-Schmidt-Weg 5, 13589 Berlin Familienzentum Kita Lasiuszeile Lasiuszeile 6, 13585 Berlin Familienzentrum Stresow Grunewaldstr. 7, 13597 Berlin Familienzentrum Rohrdamm Voltastr. 2, 13629 Berlin Familienzentrum Hermine Räcknitzer Steig 12, 13593 Berlin Familientreff Staaken Obstallee 22d, 13593 Berlin Familienzentrum Wilhelmine Weverstr 72, 13595 Berlin Ortsteil Familienzentrum Träger E-Mail Hakenfelde Villa Nova Kompaxx e.V. [email protected] Falkenhagener FiZ Humanistischer fiz-wasserwerkstrasse@ Feld Falkenhagener Feld West Verband Deutschlands humanistischekitas.de FiZ FiPP e.V. [email protected] Falkenhagener Feld Ost Familienzentrum familienzentrum-lasius@ Mitte Juwo – Kita gGmbH Kita Lasiuszeile jugendwohnen-berlin.de Familienzentrum Ev. Kirchengemeinde s.schimke@familienzentrum- Stresow St. Nikolai stresow.de Siemensstadt Familienzentrum Kompaxx e.V. -

Spandauer Tag Des Ehrenamts

Spandauer Tag des Ehrenamts 11. September 2021, 12-16 Uhr (abweichende Uhrzeiten sind vermerkt) Ausstellende Organisationen, Initiativen & Vereine Falkenhagener Feld Organisation Aktion & barriere- Kontakt Veranstaltungsort frei? Paul-Gerhardt- Infos, Beratung, Ja Andrea Dolejs Kirchengemeinde – geöffnetes Café Mail: Stadtteilzentrum im Im Spektefeld 26, Andrea.dolejs@paulgerhardtgemeinde. Falkenhagener Feld- 13589 Berlin de West, Bildungsforum & Fon: 030 373 62 53 Senior:innenprojekt Stadtteilarbeit Infos & Gespräche Ja Ingo Gust Falkenhagener Feld Kiezstube Mail: [email protected] Falkenhagener Feld, Fon: 0179 473 72 3 98 Spekteweg 48, 13583 Berlin Wilhelmstadt Organisation Aktion & barriere- Kontakt Veranstaltungsort frei? BENN in der Adamstr.40 Nein Phillip-Simon Keithel Wilhelmstadt // GesBiT 13595 Berlin Mail: [email protected] mbH Fon: 030 49 95 19 10 Gatow-Kladow Organisation Aktion & barriere- Kontakt Veranstaltungsort frei? Stadtteilzentrum Gatow Stände, Musik & Ja Gerit Probst Kladow (Träger: RKI Aktionen Mail: [email protected] BBW) Gemeindegarten der Fon: 030 36 502 125 o. 0157 357 01 259 Chance BJS gGmbH Ev. Kirchengemeinde Marina Röstel Kladow, Mail: [email protected] Kladower Damm 369, Fon: 030 50 91 80 66 14089 Berlin Willkommensbündnis Max Weithmann Gatow-Kladow Uhrzeit: 13-16 Uhr Mail: [email protected] Repaircafé vom Kladower Fon: 0157 52 85 74 77 Forum Känguru - hilft und Dr. Julia Grieb begleitet Mail: [email protected] Fon: 0178 7709388 Arbeitskreis Gatow Andreas Erben Mail: [email protected] Café Südwind Adelheid Schütz Mail: [email protected] Fon: 0171 368 25 20 Hospizdienst Andrea Langer-Fricke, Anne Boerger Christophourus e.V. Mail: mail@hospizdienst- christophorus.de Fon: 030 78 99 0602 „Wir packen´s an“ In Klärung Sportfreunde Kladow In Klärung Klimaakademie Spandau In Klärung / Kladow for Future Interkultureller Garten In Klärung Bezirkssportbund Alt-Gatow 5 Florian Harendt Spandau e.V. -

Senatsverwaltung Für Stadtentwicklung Und Wohnen Berlin, Den 23

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen Berlin, den 23. April 2018 - IV B 4 - Telefon 9(0) 139 - 4860 Fax 9(0) 139 - 4801 [email protected] An den Vorsitzenden des Hauptausschusses über den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin über Senatskanzlei - G Sen - Stadtumbau Ost und Stadtumbau West 19. Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 14. Dezember 2017 Drucksache Nr. 18/0700 (II.B.84) – Auflagenbeschlüsse 2018/2019 9. Sitzung des Hauptausschusses am 14. Juni 2017 Bericht SenStadtWohn -IV B 4- vom 21. April 2017, rote Nr. 0383 Kapitel 1240 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen - Wohnungswesen, Wohnungsneubau, Stadterneuerung, Soziale Stadt Titel 89362 Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Programms Stadtumbau Ost Ansatz 2017: 25.849.000 € Ansatz 2018: 26.872.000 € Ansatz 2019: 28.273.000 € Ist 2017: 18.909.002,52 € Verfügungsbeschränkungen: 0 € Aktuelles Ist (Stand 21.03.2018): 326.136,61 € Titel 89363 Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Programms Stadtumbau West Ansatz 2017: 13.317.000 € Ansatz 2018: 17.057.000 € Ansatz 2019: 19.451.000 € Ist 2017: 9.531.474,65 € Verfügungsbeschränkungen: 0 € Aktuelles Ist (Stand 21.03.2018): 128.744,52 € Der Hauptausschuss hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Folgendes beschlossen: „Der Senat berichtet dem Hauptausschuss jährlich zum 1. Mai zu den Programmen Stadtumbau Ost und Stadtumbau West sowie zu den sog. Begegnungszonen (Evaluation Modellprojekte 5 und 6).“ - 1 - - 2 - Beschlussvorschlag Der Hauptausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis. Hierzu wird berichtet: Dieser Bericht umfasst die Programme Stadtumbau Ost und Stadtumbau West. Zu den Begegnungszonen wird gesondert berichtet. 1. Stadtumbau Der Stadtumbau ist nach § 171 a Baugesetzbuch (BauGB) auf die Anpassung der Siedlungsstruktur an die Erfordernisse des demografischen und wirtschaftlichen Wandels sowie des Klimaschutzes und der -anpassung ausgerichtet. -

Wohninvestments in Berlin

RISIKORENDITERANKING WOHNINVESTMENTS IN BERLIN #ADLERSHOF ALTGLIENICKE ALT-HOHENSCHÖNHAUSEN ALT-TREPTOW BAUMSCHULENWEG BIESDORF BLANKENBURG BLANKENFELDE BOHNSDORF BORSIGWALDE BRITZ BUCH BUCKOW CHARLOTTENBURG CHARLOTTENBURG-NORD DAHLEM FALKENBERG FALKENHAGENER FELD FENNPFUHL FRANZÖSISCH BUCHHOLZ FRIEDENAU FRIEDRICHSFELDE FRIEDRICHSHAGEN FRIEDRICHSHAIN FROHNAU GATOW GESUNDBRUNNEN #GROPIUSSTADT GRÜNAU GRUNEWALD HAKENFELDE HEINERSDORF HALENSEE HELLERSDORF HANSAVIERTEL HERMSDORF HASELHORST JOHANNISTHAL HEILIGENSEE 2017 KARLSHORST KAROW KAULSDORF KLADOW KONRADSHÖHE KÖPENICK KREUZBERG LANKWITZ LICHTENBERG LICHTENRADE LICHTERFELDE LÜBARS /MAHLSDORF MALCHOW MARIENDORF MARIENFELDE MÄRKISCHES VIERTEL MARZAHN MITTE MOABIT MÜGGELHEIM NEU-HOHENSCHÖNHAUSEN NEUKÖLLN NIEDERSCHÖNEWEIDE NIEDERSCHÖNHAUSEN NIKOLASSEE OBERSCHÖNEWEIDE PANKOW PLÄNTERWALD PRENZLAUER BERG RAHNSDORF REINICKENDORF ROSENTHAL /RUDOW RUMMELSBURG SCHMARGENDORF SCHMÖCKWITZ SCHÖNEBERG SIEMENSSTADT SPANDAU STAAKEN STADTRANDSIEDLUNG MALCHOW STEGLITZ TEGEL TEMPELHOF TIERGARTEN WAIDMANNSLUST WANNSEE WARTENBERG WEDDING WEISSENSEE WESTEND WILHELMSRUH WILHELMSTADT WILMERSDORF WITTENAU ZEHLENDORF RESIDENTIAL RISIKO-RENDITE-RANKING BERLIN INHALT 1. WOHNINVESTMENTS IN BERLIN ----------------------------------------------------------------------------- 2 2. RISIKO-RENDITE-RANKING BERLIN 2017 ------------------------------------------------------------------- 3 2.1. AUSGANGSSITUATION UND UNTERSUCHUNGSDESIGN ------------------------------------------------------- 3 2.2. METHODIK ZUR ERMITTLUNG DES -

The Berlin Reader

Matthias Bernt, Britta Grell, Andrej Holm (eds.) The Berlin Reader Matthias Bernt, Britta Grell, Andrej Holm (eds.) The Berlin Reader A Compendium on Urban Change and Activism Funded by the Humboldt University Berlin, the Rosa Luxemburg Foundation and the Leibniz Institute for Regional Development and Structural Planning (IRS) in Erkner. An electronic version of this book is freely available, thanks to the support of libraries working with Knowledge Unlatched. KU is a collaborative initiative designed to make high quality books Open Access for the public good. The Open Access ISBN for this book is 978-3-8394-2478-0. More information about the initiative and links to the Open Access version can be found at www.knowledgeunlatched.org. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-No- Derivatives 4.0 (BY-NC-ND) which means that the text may be used for non-commer- cial purposes, provided credit is given to the author. For details go to http://creative- commons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ To create an adaptation, translation, or derivative of the original work and for commer- cial use, further permission is required and can be obtained by contacting rights@ transcript-verlag.de Creative Commons license terms for re-use do not apply to any content (such as graphs, figures, photos, excerpts, etc.) not original to the Open Access publication and further permission may be required from the rights holder. The obligation to research and clear permission lies solely with the party re-using the material. © 2013 transcript -

Spektegrünzug Spektegrünzug

Kindertagesstätten Ev. Kita im Falkenhagener Feld Siegener Straße 50, Fon: 030 3727096, Spektegrünzug Spektegrünzug www.ev-jeremia-gemeinde.de Humanistische Kita Wasserwerkstraße Spandau Spandau Wasserwerkstraße 3, Fon: 030 37499030, www.humanistischekitas.de Kita am Spektesee Spekteweg 63, Fon: 030 3758900, www.fippev.de Kita der Kath. Kirchengemeinde St. Markus Historische Postkarte, Gewobag-Archiv Postkarte, Historische Am Kiesteich 50, Fon: 030 3735491, Die Gemeinde Falkenhagen liegt direkt hinter der Berliner Stadtgrenze. www.st-markus-berlin.de Historische Postkarte mit Blick auf den Falkenhagener See, um 1920. Kita Germersheimer Weg 93 Fon: 030 37153260, www.kita-nordwest.de Kita Kinderarche Berlin Christliche deutsch-russische Kita, Germersheimer Weg 27, Fon: 030 42003320, Am Spektegrünzug www.kinderarche-berlin.de Kita Remscheider Straße 39 Westlich der Spandauer Altstadt liegt der Stadtteil Falkenhagener Feld. Fon: 030 3789080, www.kita-nordwest.de Auf dem Areal zwischen Spandau und Falkensee gab es lange Zeit Kita Spandauer Spatzen nur Schrebergärten und es wurde landwirtschaftlich genutzt. Erste Westerwaldstraße 16, Fon: 030 37584361, Wohnungsbauten entstanden in den 1920er Jahren mit den markan- www.zuflucht-gemeinde.de ten dreigeschossigen Häusern in der Zeppelinstraße, die heute unter Kita und Familienzentrum Fantasia Denkmalschutz stehen. Blick über den Großen Spektesee Westerwaldstraße 15, Fon: 030 37151117, Um der bedrückenden Wohnungsnot der Nachkriegszeit zu begeg- www.fippev.de/fantasia nen, beschloss der Berliner Senat Anfang der 1960er Jahre den Bau In den Folgejahren wurde das Falkenhagener Feld schrittweise Zunächst war aus Sicherheitsgründen hier das Baden verboten. Die von drei Großsiedlungen in Stadtrandlage: dem Märkischen Viertel weiterentwickelt. Die jüngsten Häuser entstanden erst in den 1990er Anwohner ließen sich davon jedoch nicht abhalten, sodass das Be- in Wilhelmsruh, der Gropiusstadt in Buckow/Rudow/Britz und dem Jahren. -

Rents for Apartments on the Market There Is Scope for Increasing Rents

HousingMarketReport The HousingMarketReport from GSW and Jones Lang LaSalle is the most comprehensive current survey of Berlin’s residential property market. The 2007 HousingMarketReport will be complemented by the first issue of the Berlin HousingCostAtlas. This contains individual data on the 89 postal code districts regarding rental rates, apartment sizes, income and local housing costs. The fundamental data indicate growth on the housing market Photo: Thomas Duchauffour/Pitopia Thomas Photo: With HousingCostAtlas and Property Clock Berlin: Huge Potential on the Housing Market n Berlin’s most expensive neighbourhood, a change in the population structure, or where The fundamental tendency of Berlin’s housing Ithe rents for apartments on the market there is scope for increasing rents. GSW and market still points towards a shortage in sup- are almost four times as high as in the city’s Jones Lang LaSalle collected a great deal of ply. The number of residents is rising slightly, cheapest district. On average, when moving data for this analysis.“We evaluated almost and the number of households in need of into a new apartment, city-centre dwellers 44,500 rental prices for 3.3 million square rental accommodation is likely to rise consid- around Friedrichstrasse have to spend almost metres of living space, sorted them accord- erably more strongly. The figure is currently half the local household income on rent, not ing to the postal code and re- at about 1.73 million. Ac- including service costs. In some areas on the lated them to the household Analysis of 189 cording to various scenarios outskirts, on the other hand, housing costs are income data for these Berlin city districts forecast by the BBU (Federa- minimal. -

Quartiersmanagementverfahren Prävention Berlin-Spandau Falkenhagener Feld –West Integriertes Handlungs- Und Entwicklungskonzept 2011 (Mit Jahresbilanz 2010)

Quartiersmanagementverfahren „Prävention“ Berlin-Spandau Falkenhagener Feld West Handlungskonzept 2011 Seite- 1 - Quartiersmanagementverfahren Prävention Berlin-Spandau Falkenhagener Feld –West Integriertes Handlungs- und Entwicklungskonzept 2011 (mit Jahresbilanz 2010) GeSop mbH Vorort-Büro Osdorfer Str. 121 Kraepelinweg 3 12207 Berlin 13589 Berlin [email protected] Tel.: 030.303 608 02 Fax 030.303 608 00 _______________________________________________________________________________________________________________________ Quartiersmanagementverfahren „Prävention“ Berlin-Spandau Falkenhagener Feld West Handlungskonzept 2011 Seite- 2 - Inhaltverzeichnis 1. Allgemeiner Teil Seite 3 1.1. Gebietskarte Seite 3 1.2. Bestand/Kurzcharakteristik des Gebietes Seite 4 1.3. Stärken und Schwächen des Gebietes Seite 14 1.3.1. Bestehende Stärken und Potentiale Seite 14 1.3.2. Vorhandene Schwächen und Defizite Seite 16 2. Bilanz und Analyse des Jahres 2010 Seite 18 2.1. Zielsetzung des Bilanzjahres 2010 Seite 18 2.2. Auswertung der Projekte Seite 26 2.3. Strategische Partnerschaften Seite 50 2.3.1 Gebietsentwicklung aus Sicht der starken Partner Seite 53 2.3.2 Beteiligungen der Verwaltungen des Bezirksamtes Spandau Seite 56 3. Konzept für das Jahr 2011 Seite 59 3.1. Prioritätensetzungen zwischen den strategischen Zielen Seite 59 3.2. Ausblick und zentrale Entwicklungsperspektiven Seite 66 Anhang Seite 75 Projekttabelle Seite 75 Zielbaum des Quartiersmanagementverfahrens Seite 82 _______________________________________________________________________________________________________________________