Städtebaulicher Fachbeitrag

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Bereichs- Fahrplan

Ausgabe 2016 Alles was ich will! Bereichs- fahrplan Alle Informationen rund um AST, Bus und Bahn inklusive Fahrplanauszüge gültig von 13.12.2015 bis 10.12.2016 (Die Fahrpläne der alten Ausgabe sind ab dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember 2015 nicht mehr gültig.) Mit freundlicher Unterstützung von: Linienverzeichnis Bahnlinie R42 (Bestwig/Brilon Stadt) – Brilon Wald – Willingen – Korbach – Frankenberg – Marburg/L. ..................................... S. 4 Kostenlose Fahrt mit SauerlandCard zwischen Brilon und Willingen Bf. Kostenlose Fahrt mit MeineCardPlus im Bereich Willingen – Frankenberg. (Willingen – Ernsthausen = NVV-Tarif, ansonsten DB-Tarif) Buslinie 382 Willingen – Brilon Wald – Brilon ............................................ S. 14 Kostenlose Fahrt mit SauerlandCard auf gesamter Strecke. (Willingen – Brilon = Ruhr-Lippe-Tarif) Buslinie 486 Brilon – Gudenhagen – Willingen .......................................... S. 16 Kostenlose Fahrt mit SauerlandCard auf gesamter Strecke. Liebe Gäste, liebe Willinger, (Willingen – Brilon = Ruhr-Lippe-Tarif) die Zahl der Fahrtstrecken, Haltestellen und Verkehrsmittel ist Buslinie 506 sowohl im Verkehrsgebiet des Nordhessischen VerkehrsVerbundes Willingen – Schwalefeld – Rattlar – Diemelsee – (NVV) als auch im Bereich des Landkreises Waldeck-Frankenberg Bad Arolsen – Marsberg ....................................................... S. 18 und des angrenzenden Hochsauerlandkreises so umfangreich, Kostenlose Fahrt mit SauerlandCard und MeineCardPlus auf gesamter Strecke. dass ein dickes Buch zu -

Duitsland, Overeenkomstig Artikel 2, Lid 1, Van Bedoeld in Artikel 3, Lid 3, Derde Streepje, Van Richt Ingeval Dit Grasland Meer

Nr . L 128/ 10 Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen 19 . 5 . 75 RICHTLIJN VAN DE RAAD van 28 april 1975 betreffende de communautaire lijst van agrarische probleemgebieden in de zin van Richtlijn nr. 75/268/EEG (Duitsland) (75/270/EEG ) DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, „criterium van de agrarische vergelijkbaarheid" ( Landwirtschaftliche Vergleichszahl , LVZ) dat ge Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese hanteerd wordt door de belastingdiensten als weer Economische Gemeenschap, gevende de bedrijfsresultaten der ondernemingen ; dat aan de grondslag van dit criterium de natuurlijke produktiviteit ligt ( kwaliteit van de bodem en klima Gelet op Richtlijn nr . 75/268/EEG van de Raad tologische omstandigheden), waarvan de waarde van 28 april 1975 betreffende de landbouw in berg werd aangepast met behulp van factoren als diversi streken en in sommige probleemgebieden (*), inzon teit van de grond , natuurlijke waterafvoer, enz., met derheid op artikel 2, lid 2, inbegrip van de andere dan natuurlijke produktie omstandigheden ; Gezien het voorstel van de Commissie, Overwegende dat de maximale waarde van voren Gezien het advies van het Europese Parlement, bedoeld criterium werd vastgesteld op 25 voor door de natuur benadeelde gebieden ( von der Natur be Gezien het advies van het Economisch en Sociaal nachteiligte Gebiete); dat in de Noordduitse gebieden Comité ( 2 ), ( nr. 1 , 3 , 6 , 7, en 10 ) deze waarde op 15 werd gebracht of, ingeval het blijvend grasland meer be Overwegende dat de Regering van de Bondsrepubliek slaat dan 40 % van de cultuurgrond , op 20, dan wel, Duitsland, overeenkomstig artikel 2, lid 1 , van ingeval dit grasland meer dan 60 % van de cultuur Richtlijn nr. -

1986L0465 — Fr — 13.03.1997 — 003.001 — 1

1986L0465 — FR — 13.03.1997 — 003.001 — 1 Ce document constitue un outil de documentation et n'engage pas la responsabilité des institutions ►BDIRECTIVE DU CONSEIL du 14 juillet 1986 concernant la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75/268/ CEE (république fédérale d'Allemagne) (86/ /CEE) (JO L 273 du 24.9.1986, p. 1) Modifiée par: Journal officiel no page date ►M1 Directive 89/586/CEE du Conseil du 23 octobre 1989 L 330 1 15.11.1989 ►M2 Décision 91/26/CEE de laCommission du 18 décembre 1990 L 16 27 22.1.1991 ►M3 Directive 92/92/CEE du Conseil du 9 novembre 1992 L 338 1 23.11.1992 ►M4 modifiée par la décision 93/226/CEE de la Commission du 22 avril L 99 1 26.4.1993 1993 ►M5 modifiée par ladécision 97/172/CE de laCommission du 10 février L 72 1 13.3.1997 1997 ►M6 modifiée par ladécision 95/6/CE de laCommission du 13 janvier L 11 26 17.1.1995 1995 1986L0465 — FR — 13.03.1997 — 003.001 — 2 ▼B DIRECTIVE DU CONSEIL du 14 juillet 1986 concernant la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE (république fédérale d'Allemagne) (86/ /CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agricul- ture de montagne et de certaines zones défavorisées (1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 797/85 (2), et notamment son article 2 paragraphe 2, vu laproposition de laCommission, vu l'avis de l'Assemblée (3), considérant que la directive 75/270/CEE -

Pdf, 399,92 KB Gesamt-Gebietskulisse

Gesamtkulisse Gaststätten-Programm gem. Nr. 4 der Richtlinie Gebietskulisse „Ländlicher Raum“ des Entwicklungsplans für den ländlichen Raum 2014-2020 plus außerhalb der Gebietskulisse liegende Orts-/Stadtteile mit bis zu 3.000 Einwohner*innen Gemeindename Orts-/Stadtteilname Aarbergen Daisbach Aarbergen Hausen über Aar Aarbergen Kettenbach Aarbergen Michelbach Aarbergen Panrod Aarbergen Rückershausen Abtsteinach Mackenheim Abtsteinach Ober-Abtsteinach Abtsteinach Unter-Abtsteinach Ahnatal Heckershausen Ahnatal Weimar Alheim Baumbach Alheim Erdpenhausen Alheim Heinebach Alheim Hergershausen Alheim Licherode Alheim Niederellenbach Alheim Niedergude Alheim Oberellenbach Alheim Obergude Alheim Sterkelshausen Allendorf Allendorf (Eder) Allendorf Allendorf (Lumda) Allendorf Battenfeld Allendorf Climbach Allendorf Haine Allendorf Nordeck Allendorf Rennertehausen Allendorf Winnen Alsbach-Hähnlein Alsbach Alsbach-Hähnlein Hähnlein Alsfeld Alsfeld Alsfeld Altenburg Alsfeld Angenrod Alsfeld Berfa Alsfeld Billertshausen Alsfeld Eifa Alsfeld Elbenrod Alsfeld Eudorf Alsfeld Fischbach Alsfeld Hattendorf Alsfeld Heidelbach Alsfeld Leusel Alsfeld Liederbach Alsfeld Lingelbach Alsfeld Münch-Leusel Alsfeld Reibertenrod Alsfeld Schwabenrod Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt Altenstadt Heegheim Altenstadt Höchst Altenstadt Lindheim zur Weitergabe an Externe Stand 10.08.2021 Gesamtkulisse Gaststätten-Programm gem. Nr. 4 der Richtlinie Gemeindename Orts-/Stadtteilname Altenstadt Oberau Altenstadt Rodenbach Amöneburg Amöneburg Amöneburg Erfurtshausen -

Sauerland Zur Weser

VOM SAUERLAND ZUR WESER www.diemelradweg.de VOM 4-STERNE ZERTIFIZIERUNG Das Gütesiegel „ADFC-Qualitätsroute“ bewertet Fernradwege nach deutschlandweit einheitlichen Kriterien wie Befahrbarkeit, Ober- flächenbeschaffenheit, Wegweisung, Routenführung, touristische SAUERLAND Infrastruktur und Öffentlicher Nahverkehr. 2017 wurde der Diemelradweg vom ADFC mit vier von fünf Sternen ZUR ausgezeichnet und gehört seitdem auch offiziell zu den Qualitäts- WESER radrouten Deutschlands. STRECKENPROFIL DIEMELRADWEG • Wegbeschaffenheit und Routencharakter Der Diemelradweg ist größtenteils asphaltiert und verläuft vorwiegend direkt an der Diemel entlang. Wenn Sie Padberg erklommen haben, fahren Sie weitestgehend ohne große Steigung bis zur Mündung der Diemel nach Bad Karlshafen. WILLKOMMEN AUF DEM DIEMELRADWEG • Beschilderung „Immer am Fluss entlang vom Sauerland bis an die Weser“. Der Diemelradweg ist einheitlich ausgeschildert. Ein mit bunten Kreisen dargestellter Radfahrer weist Ihnen den Weg; charakteristisch ist der Ammonit im Vorderrad. So lautet das Motto für den Diemelradweg. Erleben Sie, wie sich das klare Wasser, das sich An Kreuzungspunkten stehen Pfeilwegweiser, die das Nah- und Fernziel mit der Ent- sprudelnd aus einer Quelle in nahezu 700 m Höhe nahe Willingen/Usseln in das Bachbett fernungsangabe anzeigen; Zwischenwegweiser weisen auf den korrekten Verlauf des ergießt, zu einem richtigen Fluss entwickelt, der nach ca. 112 km gemächlich in die Weser Diemelradweges: Rot auf nordrhein-westfälischer Seite und grün auf hessischem Gebiet. mündet. -

Nr.4 2019-12-11 Vor Korrektur4

Zu guter Letzt ... GEMEINDE- BRIEF der Evangelischen Kirchengemeinden Diemelsee und Vasbeck ______________________________________________________________ Nr. 4/ Dezember 2019 bis Februar 2020 4. Jg. Quelle: Gemeindebriefdruckerei Impressum: Der Gemeindebrief wird herausgegeben von der Ev. Kirchengemeinde Diemelsee Redaktionskreis: M. Becker, R. Biederbick, S. Biehn-Tirre, C. Emde, G. Grebe, A. Heyser, M. Heidl, C. Kalhöfer-Köchling, P. Klante, D. Krummel, U. Küthe, B. Pieper-Ohm, H. Schlömer, J. Schultze Bei Kritik und Anregungen wenden Sie sich bitte an den Redaktionskreis. oder auch per e-mail an [email protected] Redaktionsschluss dieser Ausgabe: 10.11.2019 Quelle: Gemeindebriefdruckerei AUF EIN WORT ANSPRECHBAR ──────────────────────────────────── ──────────────────────────────────── Liebe Leserin, lieber Leser, Chöre: auf der Suche nach einer Idee für Luft liegt, ist es ein schöner Posaunenchor Flechtdorf: Gerd Bergmann, Tel.: 05633/993526 unser Vorwort, stieß ich auf eine Gedanke, dass dieses Licht noch Posaunenchor Vasbeck: Martin Gerhard, Tel.: 02993/284 kleine Geschichte, die aus dem immer leuchtet. Kirchenchor Adorf: Astrid Behle, Tel.: 02993/1042 Kalender "Der andere Advent" von Lassen Sie sich auf diese ganz Kirchenchor Heringhausen: Pfarrer Jörg Schultze, Tel.: 05633/247 Frank Hoffmann stammt. Ich gebe besondere Weihnachtstimmung Singkreis Flechtdorf: Bernd Achenbach, Tel.: 05633/1212 sie hier etwas verkürzt wieder: ein, sei es bei den Gottesdiensten Sing & Praise Adorf: Gunhild Neumann, Tel.: 05633/313 Es leuchtet noch immer : und Andachten im Advent oder Singende Kirchenmäuse Adorf: Astrid Behle, Tel.: 02993/1042 Wenn wir im Winter an die bei den verschiedenen musika- Nordsee fahren, stellen wir, meine lischen Angeboten in den festlich Tochter und ich, uns abends beleuchteten Kirchen. Einen Über- Kinder- und Jugendarbeit: immer auf den Deich und blick finden Sie, wie immer, in Kirchenbezirk Diemel-Twiste: Astrid Behle, Tel.: 02993/1042 bewundern den Sternenhimmel. -

Experience Grimmheimat Nordhessen

EXPERIENCE GRIMMHEIMAT NORDHESSEN FREE LEISURE FUN WITH INCLUDING ALL LEISURE TIME ACTIVITIES 2020 FREE TRAVEL BY BUS AND TRAIN www.MeineCardPlus.de EXPERIENCE GRIMMHEIMAT NORDHESSEN CONTENT Welcome to Grimms ´home North Hesse About MeineCardPlus 4 North Hesse is the home of the Brothers Grimm. Jacob and Wilhelm Grimm spent most of their lives Map of leisure activities 6 here, in this picture postcard landscape, where they also collected and wrote down their world-famous fairy tales. The Brothers Grimm enjoyed their travels, The for keen swimmers 8 which took them all over the region; numerous diary entries and letters prove how much they loved living here. for underground Follow in their footsteps and discover the Grimms´ The 28 adventures home North Hesse. Your personalised visitor pass MeineCardPlus gives you unrestricted access to this unique region. Experience more than 140 leisure time activities free of charge during your holiday here. The for nature lovers 31 From water park fun to outstanding museums, a chilling ride on a summer toboggan run to a hike in the mountains or remarkable guided city tours. You for leisure time The 37 even travel for free on the region‘s public transport activities system. Refer to this brochure for more detailed information. We hope you have a fun-filled holiday in our fairy tale The for culture 53 region; enjoy your stay and please, tell everyone you know what a magical time you had! Regards, The for mobility 82 your holiday team from the Grimms´ home North Hesse FREE LEISURE FUN WITH MEINE Eintrittskarte ins Urlaubsvergnügen MEIN Fahrschein für Bus & Bahn MEINE Eintrittskarte ins Urlaubsvergnügen MEIN Fahrschein für Bus & Bahn ABOUT MeineCardPlus is your free pass to North Hesse‘s world of Most of the participating leisure, facilities are easily reached leisure time activities. -

[email protected] Email

Bad Arolsen In Bad Arolsen gibt es vier Ortsgerichte. Die Zuständigkeit richtet sich danach, in welchem Ortsteil Sie wohnen. Ortsgericht Ortsgerichtsvorsteher Vertreter Bad Arolsen I Dietrich Junkermann Norbert Schmidt Ortsteile: Arolsen, Helsen Große Alle 24, 34454 Bad Arolsen, Helsen privat: Prof.-Klapp-Straße 9 Tränketalstraße 11 34454 Bad Arolsen 34454 Bad Arolsen Telefon: 05691 – 8778051 Telefon: 05691 - 912345 Dienstl.:05691-805177 Email: [email protected] Bad Arolsen II Wilhelm Kälber Wilfried Kerkmann Ortsteile: Kohlgrund, Massenhausen, Mengeringhausen, Mengeringhausen Mengeringhausen Schmillinghausen Eichenweg 4 Walmer Weg 6 34454 Bad Arolsen 34454 Bad Arolsen Telefon: 05691 – 6370 Telefon: 05691 - 6928 Email: [email protected] Bad Arolsen III Rudolf Josephy Dr. Günter Steiner Ortsteile: Wetterburg, Neu-Berich, Braunsen Wetterburg Braunsen Remmeker Ring 32 Bilsteiner Straße 9 34454 Bad Arolsen 34454 Bad Arolsen Telefon: 05691 – 5787 Telefon: 05691 - 629645 Email: [email protected] Bad Arolsen IV Wilfried Drunk Jürgen Mewes Ortsteile: Bühle, Landau, Volkhardinghausen Landau Landau Am Besenberg 6 Eschebreite 4 34454 Bad Arolsen 34454 Bad Arolsen Telefon: 05696 – 1247 Telefon: 05696 - 229 Dienstl.: 05696-1226 Email: [email protected] Diemelsee In Diemelsee gibt es drei Ortsgerichte. Die Zuständigkeit richtet sich danach, in welchem Ortsteil Sie wohnen. Ortsgericht Ortsgerichtsvorsteher Vertreter Diemelsee I Wolfgang Theimer Karl-Ernst Büddefeld Ortsteile: Adorf, Rhenegge, Sudeck, Vasbeck Adorf Vasbeck Arolser -

Ortsteil-Steckbrief Heringhausen

ORTSTEIL-STECKBRIEF HERINGHAUSEN 1. Bestandsaufnahme Bild: Christian Erlemann Kurzcharakteristik Bevölkerungsstruktur / demographische Ent- wicklung Bevölkerungsentwicklung Heringhausen 680 Im März 2015 zählte Heringhausen 423 Einwoh- Einwohnerzahl ner, davon 369 mit ihrem Hauptwohnsitz. 640 Linear (Einwohnerzahl) Im Zeitraum zwischen 1995 und 2015 verzeichne- 600 te das Dorf eine negative Bevölkerungsentwick- 560 lung von - 35,4 %, wobei der Rückgang sich als 520 gleichbleibend beschreiben lässt. 480 440 400 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 Altersstruktur Heringhausen 16,50% 75 Jahre und älter 13,70% 16,20% 65 bis 74 Jahre 10,60% 28,60% 50 bis 64 Jahre 23,30% 14,80% 40 bis 49 Jahre 14,90% 7,90% 30 bis 39 Jahre 9,20% 5,60% Heringhausen 21 bis 29 Jahre 8,80% 15 bis 20 Jahre 2,80% 7,10% Gemeinde 5,90% 10 bis 14 Jahre 4,70% 1,70% 6 bis 9 Jahre 3,40% 1,90% unter 6 Jahre 3,90% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% Leerstand, Bauen, Wohnen Plätze, Treffpunkte draußen, Ortsbild . 1 fast Leerstand mit Sanierungsbedarf (Beein- . Liegewiese Uferweg mit Bänken direkt am Die- trächtigung des Ortsbildes) melsee . einige evtl. zukünftige in Ortsmitte . Wanderwege . freie Bauplätze, aber in ungünstiger Lage . Campingplätze (Dauercamper, Durchgangscam- nahe Sägewerk per, Jugendzeltplatz) . Minigolfanlage, Kiosk am See, Gaststätte und Café sind Treffpunkte . Platz vor HDG (mit Wasserspielgerät) Handwerk, Gewerbe, Dienstleistungen Nahversorgung . Sägewerk . Verkaufswagen Lebensmittel . Hotel . Bäckerwagen . 2 Gaststätten (+ außerhalb am Fähranleger) . Lebensmittelbringdienst Edeka Adorf . 2 Imbisse . Café . Finanzdienstleistung . mehrere FeWos Dorfgemeinschaftshaus Haus des Gastes (200 Plätze) Fotos DGH Vereine Bildung . -

Tel. 05691 – 62472-0

Schützenplatz 4 34454 Bad Arolsen-Mengeringhausen Tel. 05691 – 62472-0 Elektro-Engelhard GmbH gegründet: 1967 Beschäftigte: 2 Elektromeister 2 Elektrotechniker 26 Elektromonteure 7 Auszubildende 5 Büroangestellte Seite 1 von 11 Schützenplatz 4 34454 Bad Arolsen-Mengeringhausen Tel. 05691 – 62472-0 Referenzliste Sonderbauten Multi-Funktionsgebäude, Skiclub Willingen Weltcup-Skisprungschanze Willingen Biathlon-Anlage Willingen Aussichtsturm Ettelsberg Willingen Bauhof Willingen Freizeitbad Arobella Bad Arolsen Freizeitbad Arobella Saunalandschaft Bad Arolsen Schwimmbad Ihringshausen Schloss Bad Arolsen Schloss Rhoden Schloss Waldeck Schloss Wilhelmsthal Twistesee-Stausee Bad Arolsen Twistesee-Sanitärgebäude Bad Arolsen Twistesee-Strandbad Bad Arolsen Stadthalle Mengeringhausen + Volkmarsen + Rhoden Festhalle Schmillinghausen Dansenberghalle Diemelsee-Adorf Golfclub Bad Arolsen Infocenter Kellerwald Vöhl-Herzhausen Kulturhalle Wolfhagen Kurhaus Bad Wildungen Wandelhalle Bad Wildungen Testzentrum für neue Netze Fraunhofer Institut Fuldatal-Rothwesten Parkdeck Kaiserlindenplatz Bad Wildungen Tierhaus Mengeringhausen Feuerwehrstützpunkt Bad Arolsen Feuerwehrstützpunkt Volkmarsen Feuerwache Diemelsee Hessische Landesfeuerwehrschule Kassel Bauhof Willingen Hessische Erstaufnahmeeinrichtung Bad Arolsen Bahnhofsanierung Felsberg-Gensungen Kampfrichterturm Mühlenkopfschanze Willingen Pfadfinder Bundeszentrale Kassel Seite 2 von 11 Schützenplatz 4 34454 Bad Arolsen-Mengeringhausen Tel. 05691 – 62472-0 Krankenhäuser Krankenhaus Bad Arolsen St. Elisabeth -

== File: Baden-Wuerttemberg.Osm== Leinzell

== File: baden-wuerttemberg.osm== Leinzell (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=48.8481691&lon=9.8744058&zoom=13&layers=B00FTF Lampoldshausen (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=49.2644733&lon=9.401743&zoom=13&layers=B00FTF Schmiechen (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=48.3619755&lon=9.718584&zoom=13&layers=B00FTF Aasen (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=47.9815384&lon=8.5536472&zoom=13&layers=B00FTF Steinweiler (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=48.7324411&lon=10.2646639&zoom=13&layers=B00FTF Dogern (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=47.6167&lon=8.16667&zoom=13&layers=B00FTF Dautmergen (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=48.2325091&lon=8.750052&zoom=13&layers=B00FTF Dunningen (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=48.2119538&lon=8.5058067&zoom=13&layers=B00FTF Niederrimbach (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=49.4746972&lon=9.9962608&zoom=13&layers=B00FTF Ratzenried (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=47.7205111&lon=9.9005783&zoom=13&layers=B00FTF Nimburg (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=48.1049349&lon=7.7748184&zoom=13&layers=B00FTF Kleingartach (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=49.0993393&lon=8.9731444&zoom=13&layers=B00FTF Erzingen (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=47.6605789&lon=8.4250728&zoom=13&layers=B00FTF Bettenfeld (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=49.3407293&lon=10.1276214&zoom=13&layers=B00FTF Oggelshausen (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=48.0712874&lon=9.6491112&zoom=13&layers=B00FTF Riedbach -

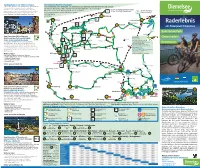

Flyer Raderlebnispark Diemelsee.Cdr

Ausflugstipps in der näheren Region Grenzenloses Radfahrvergnügen Erlebnisregion Willingen, Hansestadt Korbach, Barockstadt Bad Vom Diemelsee nach Willingen, ins Sauerland, zum Edersee oder Bad Arolsen und zurück! Arolsen - und die Ferienregion Diemelsee mittendrin! Ob mit dem Tourenrad, E-Bike, Rennrad oder dem Mountain-Bike - die Ferienregion Im Radius von 15 - 30 km erreichen Sie alle umliegenden 70 km Richtung Bad Karlshafen Diemelsee ist der ideale Ausgangspunkt um die Schönheit 20 km Richtung DIE FERIENREGION IM SAUERLAND Regionen mit ihren touristischen Highlights, Freizeitangeboten 17 km Richtung R6 Wrexen und Sehenswürdigkeiten bequem mit dem Fahrrad über die des Hochsauerlandes und des Waldecker Landes Diemelradweg neuen Radwege des RaderlebnisPark Diemelsee. vom Rad aus zu entdecken. Bredelar Marsberg I Külte Kassel Altstadt Korbach C H Brilon Padberg Bad Arolsen J Diemelsee-Staumauer Helminghausen Massenhausen Raderlebnis Wi 4 C Vasbeck wistesee T am Naturjuwel Diemelsee Diemelsee Wi 4 Mengeringhausen RaderlebnisPark Bontkirchen A Heringhausen Brilon -Wald Rhenegge C Landau Vom Diemelsee 30 km über die Stormbruch Adorf Zur Hoppecke 5 Stadt-Land-See Tour nach Korbach 34508 Willingen Genussradeln Dommelturm Wi 4 Gembeck Tel.: 05632 923751 Kreis- & Hansestadt Korbach Wi 1 Olar Sudeck Mail: [email protected] Wirmighausen Nach Rücksprache können auch Die Korbacher Altstadt wird seit vielen Jahrhunderten Giebringhausen Bikes zum Diemelsee gebracht werden! aufrechtgehalten und ist durch die mächtigen gotischen Bikeverleih Schwerpunkt: Rundtouren Schwalefeld Benkhausen Familien-Bikes, E-Bikes, Tourenbikes Hallenkirchen geprägt. Der doppelte Stadtmauerring mit Ralar Niegelscheid Feld Ittlar Twiste mittelalterlicher Befestigungsanlage, steinerne Lagerhäuser, Deisfeld Ausgeschilderte Mountainbike-Touren Wi 2 Helmscheid Diemelsee-Tour Nr. 30: schmucke Fachwerkhäuser und das Rathaus erzählen aus der Hemmighausen Flechtdorf 54 km, 1.350 Höhenmeter Vergangenheit.