Raumeinheit Vöckla-Agertal

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

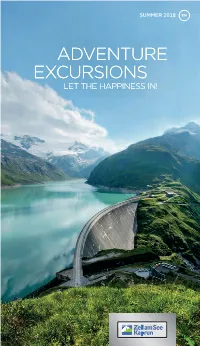

Adventure Excursions

SUMMER EN ADVENTURE EXCURSIONS LETTHEHAPPINESSIN! ZELLAMSEE Schmittenhöhe HOHETAUERNNATIONALPARK Felsentherme SteamTrain-LocalPinzgauTrain AdventureMinigolfWoferlgut IceCave NightbusZellamSee Kaprun ExperienceWorldWood AdventureCastleHohenwerfen BoattripsonlakeZell Mühlauersäge SALZBURGCITY IndoorSwimmingPool-Freizeitzentrum Wildlife-&AdventureParkFerleiten MönchsbergLift Lidos-Freizeitzentrum GrossglocknerHighAlpineRoad HausderNatur CasinoZellamSee NorikerHorseMuseum MuseumderModerne–Mönchsberg WeissseeGlacierWorld KAPRUN Kitzsteinhorn-THEGlacier MuseumderModerne–Rupertinum Nationalparkworlds AlpineCoasterMaisifl itzer DomQuartier-MorethanaMuseum MuseumBramberg WanderErlebnisbus-HikingBusMaiskogel FortressHohensalzburg WorldsofWaterKrimml KaprunMuseum Mozart’sBirthplace KrimmlWaterfalls Vötter’sVehicleMuseum MozartResidence Kitzloch-Gorge CastleKaprun KitzClimbingArena SALZBURGSURROUNDINGS SigmundThunGorge EmbachMountainGolf SalzburgOpen-AirMuseum HighAltitudeReservoirs NationalParkHouse’KönigederLüfte‘ SaltWorldsandCelticVillageHallein TAUERNSPAZellamSee-Kaprun RealTauerngold HellbrunnPalaceandTrickFountains BirdofPreyCenter SalzburgZoo FerdinandPorsche’s GLEMMVALLEY WorldofExperienceFahr(t)raum KartTrackSaalbach FANTASIANAAdventurePark GlemmyO roadPark Strasswalchen Thevalleyendin Schafbergbahn Saalbach-Hinterglemm DIVE Wolfgangseeschi fahrt SAALFELDEN LUNGAU INTO SummerTobogganRun CastleAdventureMauterndorf MuseumRitzenCastle SUMMER CARINTHIA ClimbingGymFelsenfest Heidi-AlmKidsAdventurePark -

Tab. FG-Zustand: Fließgewässer - Chemischer Und Ökologischer Zustand Bzw

Tab. FG-Zustand: Fließgewässer - chemischer und ökologischer Zustand bzw. ökologisches Potential der Wasserkörper - inklusive Teilzuständen und Sicherheit der Zustandsbewertung. Zustandsbewertung Fluss Fluss-km (bis) Fluss-km (von) Wasserkörpernummer GESAMTZUSTAND Sicherheit für Ch. Z. Chemischer Chemischer Zustand betroffene Bundesländer betroffene National geregelte Schadstoffe geregelte National Sicherheit für S. Nat. geregelte Sicherheit für GESAMTZUST. Ökologischer Zustand / Potential biolog. biolog. Zustand Belast. - hydromorph. Sicherheit biolog. Zust. - hydrom. Bel. Sicherheit für Ök.Zustand / Potential Sicherheit für biolog. Zustand stoffl. Bel. biolog. biolog. Zustand - stoffliche Belastungen 500430002 Noe Abfluss aus dem Böhmteich 0,00 4,85 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 411750000 Noe Abzugsgraben 0,00 14,50 2 + 2 + 4 ++ 3 - 4 ++ 4 ++ 405290000 Noe Abzugsgraben 14,50 17,49 2 + 2 + 3 - 3 - 3 - 3 - 305740013 Ooe Ach 0,00 9,202 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 305740014 Ooe Ach 9,20 33,502 + 2 + 2 + 4 + 4 + 4 + 302570000 Ooe Ach 33,50 37,522 + 2 + 2 + 3 - 3 - 3 - 300060000 Sbg Achartinger Bach 0,00 2,41 2 + 2 + 2 + 3 - 3 - 3 - 305330003 Sbg Achartinger Bach 2,41 3,37 2 + 2 + 2 + 3 - 3 - 3 - 305330000 Sbg Achartinger Bach 3,37 4,50 2 + 2 + 2 + 4 + 4 + 4 + 305330002 Sbg Achartinger Bach 4,50 7,02 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 307100000 Tir Ache 1,66 3,99 2 + 22 + 22 + 33 + 33 + 33 + 302320000 Tir Ache 3,99 11,82 2 + 22 + 22 + 33 + 33 + 33 + 301940001 Tir Ache 11,82 16,89 2 + 22 + 22 + 33 + 33 + 33 + 305070033 Tir Achenaltarm 0,00 1,68 2 + 2 + 2 + 3 - 3 -

Sicher Versorgt Mit Erdgas

Sicher versorgt mit Erdgas erdgas Sicher versorgt Der heimische Erdgasspezialist Energie AG Oberösterreich Power Solutions GmbH setzt auf langfristige Beziehun- gen zu unterschiedlichen Lieferanten, die Förderung aus oö. Erdgasfeldern und die Nutzung heimischer Erdgas-Speicher. Dies hat sich stets bewährt und die Ver- sorgungssicherheit der Erdgas-Kunden gewährleistet. Mit Erdgas immer sicher versorgt Österreich hat als erstes westeuropäisches Land vor rund 60 Jahren einen langfristigen Gasbezugsvertrag mit Russ- land geschlossen. Aufgrund unserer wirtschaftlichen Ver- flechtungen hat sich Russland stets als zuverlässiger Partner erwiesen. Kontinuierliche Lieferungen der russischen Gaz- prom versorgen seit 1968 Österreich und weite Teile Europas. Zusätzliche Sicherheit bringt die Diversifikation der Beschaf- fung durch Verträge mit mehreren Lieferanten, unter ande- rem von Unternehmen mit österreichischer Produktion. Dadurch maximiert sich die Verlässlichkeit der Lieferungen. Außerdem nutzen wir Speicher, die von der RAG und OMV im Salzkammergut und im Wiener Becken betrieben wer- den. Selbst wenn Lieferungen von einem Produzenten ausfallen sollten, ist die Versorgung der von uns versorgten Haushalte und Gewerbebetriebe noch über mehrere Mo- nate gewährleistet. Außerdem ist Österreich federführend bei der Planung zusätzlicher Erdgas-Logistik-Projekte. So ist die europäische Versorgungssicherheit fest in österrei- chischer Hand. Mit diesen Maßnahmen nehmen wir unsere Verpflichtung zur Erfüllung der Versorgungsstandards gemäß EU-Verordnung -

Flussordnungszahl£N, GEWÄSSERSYSIEMANALYSE UND

ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Kataloge des OÖ. Landesmuseums N.F. Jahr/Year: 1992 Band/Volume: 054b Autor(en)/Author(s): Wimmer Reinhard Artikel/Article: Flussordnungszahlen, Gewässersystemanalyse und Abflussregime der Traun 27-38 © Biologiezentrum Linz/Austria; download unter www.biologiezentrum.at FLUSSORDNUNGSZAHl£N, GEWÄSSERSYSIEMANALYSE UND 1. Einleitung den Gosauseen. Rechtsufrig gehören REINHARD WIMMER die Krems und die Alm mit dem Alm- Im Gegensatz zu früheren Praktiken see zum Einzugsgebiet der Traun. Die erfordern die Ansprüche der modernen Traun entwässert eines der nieder- Wasserwirtschaft, die Fließgewässer in schlagreichsten Gebiete der Ostalpen, möglichst schonender Weise zu nutzen das Salzkammergut. Im Ausseer bzw. naturnah zu gestalten, um das Becken vereinigen sich die Quellflüsse ökologische Gleichgewicht nicht irre- des Flußgebietes die größte Fläche ein. der Traun: Kainisch-, Grundlsee- und versibel zu schädigen. Unabdingbare Die Jura-Ablagerungen sind besonders Altausseer Traun. Durch die Enge zwi- Voraussetzung dazu ist, das jeweilige in der Umgebung von Ischl stärker ver- schen Sarstein und Dachstein fließt die Fließgewässer in bezug auf seinen breitet, während die Bildungen der Traun zunächst nach Südwesten zum naturgemäßen und landschaftsgerech- Kreidezeit auffällig zurücktreten. Diese Hallstättersee. Vom Ausfluß aus dem ten Zustand charakterisieren zu kön- bauen fast zur Gänze die Flyschzone See strebt sie durch ein tief einge- nen. Zwischen Geologie, Hydrologie, auf. Im Alpenvorland treten neben schnittenes Tal nach Norden, nach der Morphologie und der individuellen Ablagerungen des Tertiärs die der Eis- Einmündung der Ischl nach Nordosten. Ausprägung eines Flußsystems und sei- zeit stark in Erscheinung. Im weiteren Verlauf durch das Alpen- nen Biozönosen besteht eine direkte Entsprechend dem komplizierten Lauf vorland und die Welser Heide nimmt Beziehung. -

Gemeindezeitung August 2017

Gemeinde RÜSTORFRÜSTORF Amtliche Mitteilung, August 2017 Zugestellt durch Post.at Hohe Auszeichnungen für Rüstorfer Politiker 1. Reihe v. l. n. r.: LH a.D. Dr. Josef Pühringer, Vbgm. a.D. Brigitte Vogl, Vbgm. a.D. Josef Müller, zweite Ltg- Präs. Gerda Weichsler-Hauer 2. Reihe v. l. n. r.: GR Bernd Schicho, Vbgm. Georg Seethaler, Bgm. Mag. Pauline Sterrer, Bezirkshauptmann Dr. Martin Gschwandtner, Josef Vogl Silbernes Verdienstzeichen der Republik INHALT Österreich für Vbgm. a.D. Brigitte Vogl und Vbgm. a.D. Josef Müller Vorwort Für ihren unermüdlichen Einsatz und ihre Verdienste Auszeichnungen für die Gemeinde Rüstorf wurden am 23. März Rückblicke 2017, Vbgm. a.D. Brigitte Vogl und Vbgm. a.D. Josef Gemeindeinfos Müller, im Steinernen Saal des Linzer Landhauses von höchster Stelle mit Auszeichnungen bedacht. Personenstandsfälle Der damalige Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer Kindergarten/Schulen überreichte ihnen im Rahmen eines Festaktes Vereine das „Silberne Verdienstzeichen“ der Republik Mitteilungsblatt Österreich. Sport (Bericht siehe Seite 11) Veranstaltungen VORWORT Liebe Rüstorferinnen und Rüstorfer! Fläche vor den Häusern Rüstorf 3 und 4 neu gestaltet Gerne informiere ich Sie über die wichtigsten Ereignisse des laufenden Die Gestaltung der Fläche vor den Häusern Rüstorf 3 Jahres. und 4 hat sich aus finanziellen Gründen verzögert und es hat wegen des ungepflegten Erscheinungsbildes schon zahlreiche Beschwerden von Bürgern gegeben. Nachdem wir im Vorjahr abgeblitzt sind, konnten wir heuer bei einer neuerlichen Vorsprache bei Erfreulicher Landesrat Steinkellner eine pauschale Förderzusage Rechnungsabschluss 2016 über Arbeitsleistungen der Straßenmeisterei von 25.000€ erlangen, was uns bei geschätzten Gesamtkosten des Bauloses von 100.000 € sehr freut Der Rechnungsabschluss 2016 hat ein erfreuliches und sehr hilft. -

Historischeviertelgrenzenbis1849 Historischeviertelgrenzenbis1849

HistorischeHistorische ViertelgrenzenViertelgrenzen bisbis 18491849 Schwarzenberg Klaffer T s c h e c h i e n Ulrichsberg Julbach Aigen-Schlägl Nebelberg St. Oswald Peilstein Leopoldschlag Lichtenau Kollerschlag Rohrbach-Berg St. Windhaag Stefan-Afiesl Vorderweißenbach Oberkappel Sarleinsbach Rainbach Sandl Freinberg Haslach Atzesberg Oepping Auberg Reichenthal Grünbach Esternberg Helfenberg Pfarrkirchen Schardenberg Hörbich St. Waldburg Vichtenstein Arnreit Schenkenfelden Liebenau B a y e r n Peter Putzleinsdorf Altenfelden St. Johann Freistadt St. B.Leonfelden St. Oswald Weitersfelden Wernstein Roman Neustift Lembach Neufelden Oberneukirchen Reichenau Hirschbach St. Ulrich Kaltenberg Münzkirchen Engelhartszell Niederkappel Lasberg Brunnenthal St. Zwettl Ottenschlag St. Aegidi Kleinzell Veit Sonnberg St. Schärding Rainbach Hofkirchen Haibach ± Kirchberg Leonhard Kefermarkt Unterweißenbach Kopfing Niederwaldk. Waldkirchen Herzogsdorf Hellmonsödt Gutau St. Florian Diersbach Haibach Neumarkt Neukirchen St. Martin Kirchschlag Königswiesen Suben Gramastetten Pregarten Schönau Eschenau Sigharting Natternbach Alberndorf Hartkirchen Eidenberg Altenberg Hagenberg St. St. St. Marienk. Taufkirchen Enzenkirchen Agatha Aschach St. Gotthard Unterweitersdorf Georgen/W. Walding Lichtenberg BadZell Eggerding Andorf St. Willibald Gallneukirchen Pierbach Antiesenhofen Heiligenberg Feldkirchen Raab Steegen Stroheim Mayrhof Pupping Wartberg Tragwein Pabneukirchen Reichersberg Waizenkirchen Ottensheim Engerwitzdorf St. Altschwendt Hinzenbach Rechberg Obernberg -

Physiotherapeutinnen Ohne Vertrag 2021

HINWEIS: Diese Listen finden Sie auch auf unserer Homepage www.oegk.at (Vertragspartner-Service-Therapeutensuche) PhysiotherapeutInnen ohne Vertrag 2021 Wir erlauben uns Sie darauf hinzuweisen, dass Wahltherapeuten nicht verpflichtet sind uns Änderungen mitzuteilen und die Daten daher nicht immer den letzten Stand entsprechen. BRAUNAU Name Straße Ort TelefonNr. 2. TelefonNr. E-Mail Zusatzausbildungen HB weitere Informationen AUER Harald Braunauerstr. 17 4962 Mining 0664/73069927 [email protected] HB AUGUSTIN Barbara Hofstätterstr. 7 5274 Burgkirchen 0699/11876315 [email protected] MLD HB BARTH Christian Weilhartstraße 40 5121 Ostermiething 06278/7117 0179/1204601 [email protected] MLD BARTOSCH-DICK Ursula Auerbach 18 5222 Auerbach 07747/20030 Erwachsenenbobath HB BAUCHINGER Jürgen Salzburgerstr. 120 5280 Braunau 0676/4622327 [email protected] MLD nein BAUER Christian Leithen 12 4933 Wildenau 0680/3256602 [email protected] HB BEINHUNDNER Silvia Pischelsdorf 56 5233 Pischelsdorf 07742/7075 0650/6680212 [email protected] HB BREITENBERGER Christina Davidstraße 17 5145 Neukirchen 0650/9208214 [email protected] Erwachsenenbobath HB BURGSTALLER Christoph Straussweg 7 5211 Friedburg 0660/3160350 [email protected] HB CHRISTL Birgit Dr. Finsterer Weg 6/2 5252 Aspach 0664/9509960 [email protected] Erwachsenenbobath HB siehe auch Ried/I. DAXER Johannes Rieder Hauptstrasse 42 5212 Schneegattern 0677/63156023 [email protected] MLD, Bindegewebsmass. HB DEMM Tanja Mitterweg 1 5230 Mattighofen 0664/2119110 [email protected] Kinderbobath HB siehe auch Linz Stadt und in Neudorf 22 5231 Schalchen DENK Wiebke Mittererb 5 5211 Friedburg 07746/2795 MLD DENK Gertraud Aham 2 4963 St. Peter/Hart 07722/62666 DENK Daniela Kerschham 26 5221 Lochen 0680/2353433 [email protected] MLD HB siehe auch Ried/I. -

Vöcklabruck 58.085 Stk

Vöcklabruck 18.07.2018 / KW 29 / www.tips.at Tanzjugend Auch die jungen Tänzer des Steinbacher Gebirgstrachten- und Erhaltungsvereins D’Schobastoana wirkten beim Open-Air-Konzert im Rahmen des Gustav-Mahler-Festivals in Steinbach/A. mit. Seite 3 / Foto: M. Lauringer 58.085 Stk. | OÖ 674.842 Stk. | Gesamt 1.021.906 Stk. |Neuer Redaktion +43 (0)76 72 / 785 06 Stadtteil in Schwanenstadt Auf dem Areal der ehemaligen Joka-Fabrik entsteht ein neues Rollwandertag Kooperationspläne Stadtviertel – der Rainerpark. ORG half bei Wandertag des HTL Vöcklabruck und FACC Kürzlich erfolgte die Gleichen- Klara-Heims Vöcklabruck. >> Seite 4 arbeiten zusammen. >> Seite 16 FANTREFFEN feier beim künftigen Gesund- Eintritt frei Österreichische Post AG | RM 02A034590K | 4010 Linz age |Vöcklabruck Aufl Fuzo-Jubiläum Attersee-Grand-Prix heits- und Lifestylezentrum. Die 30 Jahre Fuzo in St. Georgen mit Segler hatten mit Wetterkapriolen Mittwoch, ehemalige Federnfabrik wurde Oldtimerparade gefeiert. >> Seite 8 zu kämpfen. >> Seite 37 25. JuLi bereits 2016 erfolgreich zu Büros 2018 und Wohnungen umgebaut. 2019 Gemeindestrategie Marktfest-Tipp soll mit dem Bau des Senioren- Gampern mit neuem kommunalen Auf Frankenburgs Straßen und heims begonnen werden. Seite 2 Management. >> Seite 10 Plätzen geht es rund. >> Seite 41 Landgasthaus Doppelmühle 4892 Fornach, Emming 13, 07682/5111 2 Regionales Land & Leute Vöcklabruck 29. Woche 2018 RaIneRPaRK Neuer Stadtteil in Schwanenstadt mit Fokus auf Gesundheit und Lifestyle SCHWanenStadt. In Schwa- in Szene gesetzt werden sollen. nenstadt entsteht ein neuer Thöni: „Wir setzen auf Video Stadtteil und in diesem befi ndet und Talk zu interessanten und sich ein absolutes Leuchtturm- aktuellen Themen mit großer projekt – das Gesundheits- und Reichweite. -

Generalversammlung 2017 Tätigkeitsberichte Aus Den Sektionen

GENERALVERSAMMLUNG 2017 TÄTIGKEITSBERICHTE AUS DEN SEKTIONEN + FUßBALL + + STOCKSPORT + + TISCHTENNIS + + FRAUENTURNEN + + SKI & RAD + SEKTION FRAUENTURNEN / -GYMNASTIK Ich glaube, dass allen bekannt ist, wie fit unsere Damen sind. Das kommt natürlich nicht von alleine, sondern durch das ständige und vor allem vielseitige Bewegen. Ca. 12 bis 16 Damen besuchen jeden Dienstagabend von 19 bis 20 Uhr unsere Gymnastik nach musikalischen Klängen. Nach kurzer Aufwärmphase beginnen wir spezielle Körperregionen zu stärken, es werden flüssige Bewegungen eingebaut sowie die für die Muskulatur sehr wichtigen Dehnungsphasen durchgeführt um die Beweglichkeit der Gelenke zu verbessern. Es sollen damit Verletzungen bei der Ausübung und Durchführung anderer Sportarten verhindert werden. Durch das Stärken der Muskulatur und das Halten des Gleichgewichtes besteht bei eventuellen Stürzen weniger Gefahr einer schweren Verletzung. Es gibt genügend Gründe unsere Gymnastikstunde zu besuchen. Außerdem kommt der gesellschaftliche Teil bei uns nicht zu kurz! Im Sommer machen wir wöchentlich sehr schöne Ausflüge (ca. 30-40 km) in unserer Umgebung und das erfreulicherweise ohne Verletzungen. Nordic - Walking steht ebenfalls wöchentlich auf dem Programm sowie jährlich 4 bis 5 Ausflüge mit der Gruppe "Almrausch" (heuer Födinger Alm, Maria Plain, Bad Aussee- Koppental). Wir wünschen allen ein schönes Weihnachtsfest und Glück sowie Gesundheit im Jahr 2018! Christa Falkner Die Sektion Frauenturnen des TSV bietet weiter die Teilnahme bei STEP- AEROBIC unter der Leitung -

Die Alte Straße Von Vöcklabruck Nach Mondsee. A

©Oberösterreichischer Musealverein - Gesellschaft für Landeskunde; download unter www.biologiezentrum.at Die alte Straße von Vöcklabruck nach Mondsee. A. Die Teilstrecke von Vöcklabruck nach St. Georgen i. A. Von Herbert Jandaurek. In dem vom Verfasser in den,, Oberösterreichischen Heimatblättern1)" veröffentlichten Beitrag über die Römerstraße zwischen Wels und Vöckla= brück wurde unter anderem eine Straßentrasse besprochen, die von Puch= heim über Schloß Wagrain am linken Ufer der Vöckla läuft und beim Vöcklbauer den Fluß überschreitet. Der Weiterverlauf wurde nach Ober= thalheim angenommen. Von hier führt nach der alten Katastralmappe ein gerader, schmaler Weg an den Häusern von Straß vorbei gegen die Haltestelle Ober= thalheim der Bahnlinie Vöcklabruck—Kammer. Dieser Weg, ehedem eine Straße, wurde durch den Bahnbau zum Großteil zerstört. Knapp nach der Haltestelle sehen wir einen auffallend großen, säulenartigen, gemauerten Bildstock, der in der Weggabel zwischen der nach Timelkam führenden Bundesstraße und einem Fahrweg steht, der in der Verlängerung des vor= hin erwähnten Weges nach Südwesten verläuft. Dieser Fahrweg heißt, wie so viele andere alte Straßen, Mitterweg. Berlinger, der ehe* malige, bereits verstorbene Schulleiter von Timelkam, hat den beschriebe= nen Fahrweg als Römerstraße angesprochen2). Schnurgerade führt dieser Weg eineinhalb Kilometer bis zur Dürren Ager, die hier durch einen bogenförmigen Einbruch den Fahrweg aus seiner geraden Richtung verdrängt und dieser nun erzwungenermaßen im Bogen nach Obergalla= berg führt. Die beschriebene Trasse wird in der Grenzbeschreibung des Josephini= sehen Katasters der Katastralgemeinde Pichlwang gegenüber Timelkam als Alte Poststraße (Parzelle 841 der Kat.=Gem. Pichlwang) und spä= ter als M i 11 e r w e g bezeichnet. Das Joseph. Lagebuch der Kat.=Gem. -

Gemeindeliste Sortiert Nach Gemeindekennziffer, Gebietsstand 2015 Erstellt Am: 21.05.2015 14:29:08

Gemeindeliste sortiert nach Gemeindekennziffer, Gebietsstand 2015 Erstellt am: 21.05.2015 14:29:08 Gemeinde Gemeinde PLZ des Gemeindename Status weitere Postleitzahlen kennziffer code Gem.Amtes 10101 Eisenstadt 10101 SS 7000 10201 Rust 10201 SS 7071 10301 Breitenbrunn am Neusiedler See 10301 M 7091 10302 Donnerskirchen 10302 M 7082 10303 Großhöflein 10303 M 7051 10304 Hornstein 10304 M 7053 2491 10305 Klingenbach 10305 7013 10306 Leithaprodersdorf 10306 2443 10307 Mörbisch am See 10307 7072 10308 Müllendorf 10308 7052 10309 Neufeld an der Leitha 10309 ST 2491 10310 Oggau am Neusiedler See 10310 M 7063 10311 Oslip 10311 7064 10312 Purbach am Neusiedler See 10312 ST 7083 10313 Sankt Margarethen im Burgenland 10313 M 7062 10314 Schützen am Gebirge 10314 7081 10315 Siegendorf 10315 M 7011 10316 Steinbrunn 10316 M 7035 2491 10317 Trausdorf an der Wulka 10317 7061 10318 Wimpassing an der Leitha 10318 2485 10319 Wulkaprodersdorf 10319 M 7041 10320 Loretto 10320 M 2443 10321 Stotzing 10321 2443 10322 Zillingtal 10322 7034 7033 7035 10323 Zagersdorf 10323 7011 10401 Bocksdorf 10401 7551 10402 Burgauberg-Neudauberg 10402 8291 8292 10403 Eberau 10403 M 7521 7522 10404 Gerersdorf-Sulz 10404 7542 7540 10405 Güssing 10405 ST 7540 7542 10406 Güttenbach 10406 M 7536 10407 Heiligenbrunn 10407 7522 10408 Kukmirn 10408 M 7543 10409 Neuberg im Burgenland 10409 7537 10410 Neustift bei Güssing 10410 7540 10411 Olbendorf 10411 7534 10412 Ollersdorf im Burgenland 10412 M 7533 8292 Q: STATISTIK AUSTRIA 1 / 58 Gemeindeliste sortiert nach Gemeindekennziffer, Gebietsstand -

Kb-Offset Xpress

1. 2. 2014 Mitgliederzeitschrift des Sport- AnglerBundes Vöcklabruck Heft 1/2014 www.sab.at ACHTUNG! 66. JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG am 13. April um 8.30 Uhr in der Arbeiterkammer Vöcklabruck Fische nf Laichfi ür die schen Zukunft am Irrsee i Information Editorial Sehr geehrtes Mitglied! Ein Modellversuch, der in Österreich einzigartig ist, wurde im Dezember mit Ein gutes neues Jahr! Waswirdesdenn in wirklich durchschlagendem Erfolg abge- Sachen Fischerei bringen? Den Fang des schlossen. Die Laichgewinnung aus der Lebens, die Erfüllung des sehnlichsten Maränen-Mutterfischhaltung außerhalb Wunsches endlich einen Fisch jenseits der des Irrsees und der schonende Fang von 10 kg Marke landen zu können oder nur Laichfischen mit der Angel. Eine Gruppe ganz einfach fischen gehen zu können und von wetterfesten Fischernhatte sich hier damit dem Alltag zu entfliehen? Wir 14 Tage zur Verfügung gestellt und für werden es sehen, was es wirklich bringt. den Ausgangspunkt eines tollen Besatzes für unseren See gesorgt. 6Zuger Gläser Eines wissen wir ja schon. Die Schonzeit sind voll mit Maränenlaich und das Resul- des Hechtes ist am Irrsee durch den tat wirdbei ca. 600.000 (!) Brütlingen aus Alleingang des Landesfischereiverbandes, dieser Aktion liegen. Die Mutterfische ohne jegliche Konsultation der Betroffe- außerhalb des Irrsees werden wieder auf- Fischschutz nen, derzeit noch bis 31. 5. verlängert. Der gefrischt und es ergibt sich daraus der SportanglerbundVöcklabruck hat in Kreislauf, den wir uns gewünscht haben. sollte sinnvoll seiner Funktion als Obmann des Konsor- Ein großes Lob und ein Dankeschön an und dem tiums Zeller-Irrsee das Fischereirevier Irr- alle Mitwirkenden unter Führung von see, vertreten durch HerrnManfred Rudi Mikstetter und Sepp Winter,aber Gewässer Huber,ersucht, eine Ausnahmegenehmi- auch an die Herrnaus Kreuzstein unter angepasst sein gung zu erreichen, damit diese völlig der Leitung von Manfred Kletzl.