Klimaschutzkonzept Für Den Landkreis Ebersberg

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

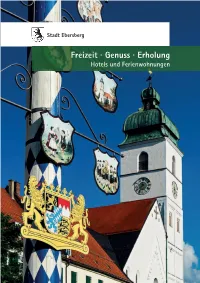

Freizeit · Genuss · Erholung

Stadt Ebersberg Freizeit · Genuss · Erholung Hotels und Ferienwohnungen Inhaltsverzeichnis Seite 4 – 5 Zwischen München und den Alpen Seite 6 – 7 Historisches Erbe Seite 8 – 9 Sehenswürdigkeiten Seite 10 – 11 Ebersberger Stadtführungen Seite 12 – 13 Naturschönheiten Seite 14 – 15 Aktiv in der Natur Seite 16 – 17 Kulturfeuer Seite 18 – 19 Veranstaltungen – Die Highlights Seite 20 – 21 Kurze Wege zu Ihrer Tagung Seite 22 – 23 Einkaufen & Gastronomie Seite 24 – 25 Anreise / Überblick Seite 26 – 27 Hotels und Ferienwohnungen Seite 28 Business Class Hotel / Hotel Hölzer Bräu Seite 29 Hotel-Gasthof Huber / Hotel „seeluna“ Seite 30 – 32 Appartements / Ferien- / Gästehäuser Seite 34 – 35 Ebersberger Stadtplan Seite 36 Hörpfade Ebersberg Seite 38 Museum Wald und Umwelt Seite 39 Erläuterung der Piktogramme Liebe Gäste, auf den nachfolgenden Seiten möchten wir Ihnen möglichst kompakt Informa- tionen über unsere Sehenswürdigkeiten, Freizeitmöglichkeiten und Gastgeber auf- zeigen und Ihnen somit Lust auf einen Besuch unserer schönen Stadt machen. Ebersberg, rund 30 km östlich der Landes- hauptstadt München gelegen, ist gut mit PKW, Bahn und Flugzeug zu erreichen. Dank der verkehrsgünstigen Lage sind wir idealer Ausgangspunkt für Ausflüge nach München und ins oberbayerische Umland. Auch zur nahe gelegenen Messe München und in die Berge gelangt man von hier aus schnell. Die Geschichte unserer Stadt ist eng mit dem Kloster Ebersberg und der Wallfahrt ver- bunden und unsere Innenstadt mit vielen gut erhaltenen historischen Gebäuden ist am besten im Rahmen einer Stadtführung erlebbar. Einheimische und Besucher genießen gerne die echte bayerische Tradition und Veranstaltungen, wie das jährlich stattfin- dende Volksfest. Und die reizvolle hügelige Voralpenlandschaft sowie der angrenzende Ebersberger Forst, eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete Deutschlands, bieten hervorragende Voraussetzungen für abwechslungsreiche Wander- und Rad- touren. -

Regionales Naturschutzkonzept Für Den Forstbetrieb Wasserburg Am Inn

Regionales Naturschutzkonzept für den Forstbetrieb Wasserburg am Inn Stand: Mai 2013 Naturschutzkonzept Forstbetrieb Wasserburg 1 Verantwortlich für die Erstellung Bayerische Staatsforsten Bayerische Staatsforsten Zentrale Forstbetrieb Wasserburg Bereich Waldbau, Naturschutz, Jagd und Fischerei Salzburger Straße 14 Naturschutzspezialist Klaus Huschik 83512 Wasserburg Hindenburgstraße 30 Tel.: 08071 - 9236- 0 83646 Bad Tölz [email protected] Hinweis Alle Inhalte dieses Naturschutzkonzeptes, insbesondere Texte, Tabellen und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt (Copyright). Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei den Bayeri- schen Staatsforsten. Nachdruck, Vervielfältigung, Veröffentlichung und jede andere Nutzung bedürfen der vorherigen Zustimmung des Urhebers. Wer das Urheberrecht verletzt, unterliegt der zivilrechtlichen Haftung gem. §§ 97 ff. Urheberrechtsgesetz und kann sich gem. §§ 106 ff. Urheberrechtsgesetz strafbar machen. Naturschutzkonzept Forstbetrieb Wasserburg 2 Inhaltsverzeichnis 1 Zusammenfassung ............................................................................................... 5 2 Allgemeines zum Forstbetrieb Wasserburg ....................................................... 7 2.1 Kurzcharakteristik für den Naturraum .................................................................................... 8 2.2 Ziele der Waldbewirtschaftung ............................................................................................... 9 3 Naturschutzfachlicher Teil -

Gemeinde Aßling Landkreis Ebersberg

Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München GEMEINDEDATEN PV Gemeinde Aßling Landkreis Ebersberg Gemeindedaten Ausführliche Datengrundlagen 2018 www.pv-muenchen.de Impressum Herausgeber Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München (PV) v.i.S.d.P. Geschäftsführer Christian Breu Arnulfstraße 60, 3. OG, 80335 München Telefon +49 (0)89 53 98 02-0 Telefax +49 (0)89 53 28 389 [email protected] www.pv-muenchen.de Redaktion: Christian Breu, Brigitta Walter Satz und Layout: Brigitta Walter Statistische Auswertungen: Brigitta Walter Kontakt: Brigitta Walter, Tel. +49 (0)89 53 98 02-13, Mail: [email protected] Quellen Grundlage der Gemeindedaten sind die amtlichen Statistiken des Bayerischen Landesamtes für Statistik, der Ar beitsagentur Nürnberg und der Gutachterausschüsse der Landratsämter. Aufbereitung und Darstellung durch den Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München (PV). Titelbild: Katrin Möhlmann, Utting am Ammersee Hinweis Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt; für die Richtigkeit kann jedoch keine Haftung übernommen werden. In der vorliegenden Publikation werden für alle personenbezogenen Begriffe die Formen des grammatischen Geschlechts ver- wendet. Der Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München (PV) wurde 1950 als kommunaler Zweckverband gegründet. Er ist ein freiwilliger Zusammenschluss von rund 150 Städten, Märkten und Gemeinden, acht Landkreisen und der Landeshauptstadt München. Der PV vertritt kommunale Interessen und engagiert sich für die Zusammenarbeit seiner Mitglieder sowie für eine zukunftsfähige -

OECD Territorial Grids

BETTER POLICIES FOR BETTER LIVES DES POLITIQUES MEILLEURES POUR UNE VIE MEILLEURE OECD Territorial grids August 2021 OECD Centre for Entrepreneurship, SMEs, Regions and Cities Contact: [email protected] 1 TABLE OF CONTENTS Introduction .................................................................................................................................................. 3 Territorial level classification ...................................................................................................................... 3 Map sources ................................................................................................................................................. 3 Map symbols ................................................................................................................................................ 4 Disclaimers .................................................................................................................................................. 4 Australia / Australie ..................................................................................................................................... 6 Austria / Autriche ......................................................................................................................................... 7 Belgium / Belgique ...................................................................................................................................... 9 Canada ...................................................................................................................................................... -

Pilot Region Ebersberg

Pilot Region Ebersberg Status Quo Report and Masterplan Author: Florian Samweber, Franziska Genghammer, Forschungs- stelle für Energiewirtschaft e.V. (FfE) Patrick Ansbacher, Anja Lehmann, Dr. Michael Stöhr, Stephan Waldorf, B.A.U.M. Consult GmbH Status Quo Reports are contributing to AlpStore WP4, Action 4.2 Master plans are contributing to AlpStore WP5, Action 5.2 Work Package 4 Responsible: University of Liechtenstein, Professor Peter Droege and Team, Work Package 5 Responsible: Novae Alsace (Freshmile), Arnaud Mora Lead Partner B.A.U.M. Consult 49 Pilot Region Ebersberg, Germany Status Quo report and Masterplan AlpStore Status Quo and Masterplans: Status Quo Reports: All subconsortia describe the regional situation in their pilot region concerning the current impact and future trends of hybrid, electric and gas powered vehicles, energy storage systems, smart grids and renewable energy sources - taking planned demonstration sites as representative examples and considering transnational opportunities (e.g. roaming with electric cars, cross border aggregation of flexibility of mobile storages). Masterplans: All subconsortia develop holistic masterplans for their respective regions with the specific emphases listed in Table 1. The masterplans build on the overarching STORM principle as developed in WP4 (see Appendix). With the masterplans developed in WP5 de- cision makers in the involved regions are to receive long-range concepts to enhance their regional and municipal development planning. With many different types of regions being involved many other decision making and planning processes in the Alpine Space can be informed by these masterplans as blueprints. Table 1: Overview of AlpStore Status Quo- and Masterplans No. Region Specific Emphasis of Masterplan according Ap- Resp. -

Aerospace and Satellite Navigation in the Munich Region Image: Jupiter Images Collage: Word Wide Preface

Aerospace and Satellite Navigation in the Munich Region Image: Jupiter Images Collage: Word Wide Preface ■ The economic region of Munich is one for aerospace companies to be working ex- of the top business locations in Europe for clusively in aviation or astronautics, as most aviation, astronautics and satellite naviga- companies are actually involved in several tion, boasting 234 companies and 7 renow- lines of industry at the same time, espe- ned research institutes. With a turnover of cially in the automotive industry. Satellite 4.7 billion euros in 2006 and over 15,000 navigation companies are also quite diver- employees in industry and research, aero- sified. They are particularly interested in the space and satellite navigation make a ma- information and communication technology jor contribution to the economic power of (ICT) industry. Munich as a business location. Employees in these industries are highly qualified and Besides big system integrators such as EADS, specialized, 60 percent of the staff in ae- there are well-known suppliers to the aero- rospace and 83 percent of those in satellite space industry as well as to operations in navigation being university graduates. specialised engineering and machining tools Dr. Reinhard Dörfler at all tiers of the supply chain in the Munich Managing Director of the Chamber of Commerce and Industry for Munich and Upper Bavaria As a classic high-tech, research-intensive economic region. industry, aerospace is constantly providing other industries with significant technologi- The aerospace and satellite navigation cal impulses. Satellite navigation, while still companies in the Munich economic regi- young as a commercial industry, is emerging on truly live up to the reputation of their as a sunrise industry with the potential of field as being highly research-intensive: On becoming a key player in the coming years. -

Eine Kooperation Der Büchereien Im Landkreis Ebersberg

Stadtbücherei Ebersberg Baldestr. 18, 85560 Ebersberg www.stadtbuecherei-ebersberg.de 08092/872-77 [email protected] Stadtbücherei Grafing Grenzstr. 5, 85567 Grafing BNEBüchereinetzwerk www.stadtbuecherei-grafing.de Ebersberg 08092/6733 [email protected] Gemeindebücherei Kirchseeon Rathausstr. 1 / 4.OG, 85614 Kirchseeon www.kirchseeon.de/buch 08091/552-40 [email protected] Gemeindebücherei Markt Schwaben Büchereinetzwerk Ebersberg: Schloßplatz 1, 85570 Markt Schwaben cloudopac.winbiap.de/marktschwaben eine Kooperation der Büchereien 08121/418-190 im Landkreis Ebersberg [email protected] Gemeindebücherei Poing Marktstr. 4, 85586 Poing www.buecherei-poing.de 08121/97 94-940 [email protected] Gemeindebücherei Vaterstetten Johann-Strauß-Str. 37, 85598 Baldham www.buecherei-vaterstetten.de 08106/383-290 [email protected] Gemeindebücherei Zorneding Schulstr. 7, 85604 Zorneding www.buecherei-zorneding.de/ 08106/382493 [email protected] Stand07/2018 „Die öffentlichen Bibliotheken sollen zu modernen, Das Büchereinetzwerk steht allen Büchereien leistungsfähigen Einrichtungen entwickelt und landesweit des Landkreises offen. zu einem engmaschigen Bibliotheksnetz mit regionalen Verbundstrukturen verknüpft werden. (…) Kooperation, Vernetzung und Verbundlösungen von Bibliotheken aller Koordiniert wird die Zusammenarbeit über die Stadt- Trägerschaften müssen vorangetrieben werden.“ bücherei Grafing und die Gemeindebücherei Vaterstetten. So sieht es der Bayerische Bibliotheksplan vor, der 2016 vom Bayerischen -

Landkreis Ebersberg

WILLKOMMEN Landkreis Ebersberg Willkommen Schön, dass Sie da sind Sehr geehrte Damen und Herren, im Landkreis Ebersberg leben Menschen aus mindestens 140 Nationen. Wir freuen uns über die Vielfalt an Sprachen und Erfahrungen, die sie aus allen Teilen der Welt mitbringen. Schön, dass auch Sie da sind und unseren Landkreis bereichern! Durch seine Nähe zu Natur und Landwirtschaft auf der einen Seite und die Lage inmitten der Metropolregion München auf der anderen Seite bietet der Landkreis Ebersberg ein sehr attrak- tives Lebensumfeld. Mit einer gut ausgebauten Verkehrsinfrastruktur, einem umfassenden An- gebot an medizinischer Versorgung und einem breit gefächerten Bildungsangebot schafft der Es freut mich, Ihnen diese Broschüre mehr- Landkreis gute Lebensbedingungen für seine sprachig vorlegen zu können. Zwar ist der Bewohnerinnen und Bewohner. Freizeit- und Er- Erwerb der deutschen Sprache unabdingbar holungsräume sowie die Gestaltung des kulturel- für die Orientierung und das Zusammenleben len Lebens durch Vereine und Anbieter machen in Deutschland. Zugleich sind wir uns bewusst, den Landkreis zudem lebenswert. Tradition und dass der Spracherwerb Zeit braucht. Daher Innovation werden hier miteinander verbunden. sollen diese Informationen auch jenen, die noch am Beginn ihres Deutscherwerbs stehen, zu- Wir sind stets darum bemüht, die Lebensqualität gänglich sein. der hier lebenden Menschen auf einem hohen Niveau zu halten und weiterzuentwickeln. Das Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen der Landratsamt und viele nichtamtliche Stellen bie- Broschüre und beim Ankommen in unserem ten daher unter anderem eine Vielzahl an Infor- Landkreis. mations- und Beratungsangeboten und Unter- stützungsleistungen an. Diese Broschüre gibt Ihr Ihnen einen ersten Einblick in diese Angebote und soll Ihnen helfen, sich in Ihrem neuen Le- bensumfeld zurechtzufinden und wohlzufühlen. -

Einrichtungen Für Ältere Menschen in Bayern 2018 Und Ambulant Betreute Wohngemeinschaften in Bayern 2018

Statistische Berichte Einrichtungen für ältere Menschen in Bayern 2018 und ambulant betreute Wohngemeinschaften in Bayern 2018 K VIII 1-2j 2018 Hrsg. im August 2019 Bestellnr. K8100C 201851 www.statistik.bayern.de Zeichenerklärung Auf- und Abrunden 0 mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleins- Im Allgemeinen ist ohne Rücksicht auf die Endsummen ten in der Tabelle nachgewiesenen Einheit auf- bzw. abgerundet worden. Deshalb können sich bei der Sum mierung von Einzelangaben geringfügige Abweichun- – nichts vorhanden oder keine Veränderung gen zu den ausgewiesenen Endsummen ergeben. Bei der / keine Angaben, da Zahlen nicht sicher genug Aufglie derung der Gesamtheit in Prozent kann die Summe der Einzel werte wegen Rundens vom Wert 100 % abwei- · Zahlenwert unbekannt, geheimzuhalten oder nicht chen. Eine Abstimmung auf 100 % erfolgt im Allgemeinen rechenbar nicht. ... Angabe fällt später an X Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll ( ) Nachweis unter dem Vorbehalt, dass der Zahlenwert erhebliche Fehler aufweisen kann p vorläufiges Ergebnis r berichtigtes Ergebnis s geschätztes Ergebnis D Durchschnitt ‡ entspricht Publikationsservice Das Bayerische Landesamt für Statistik veröffentlicht jährlich über 400 Publikationen. Das aktuelle Veröffentlichungsverzeich- nis ist im Internet als Datei verfügbar, kann aber auch als Druckversion kostenlos zugesandt werden. Kostenlos Publikationsservice ist der Download der meisten Veröffentlichungen, z.B. von Alle Veröffentlichungen sind im Internet Statistischen Berichten (PDF- oder Excel-Format). verfügbar unter Kostenpflichtig www.statistik.bayern.de/produkte sind alle Printversionen (auch von Statis ti schen Berich ten), Datenträger und ausgewählte Dateien (z.B. von Ver zeich- nissen, von Beiträgen, vom Jahrbuch). Impressum Statistische Berichte Vertrieb bieten in tabellarischer Form neuestes Zahlen material E-Mail [email protected] der jeweiligen Erhebung. -

Energiewende Ebersberg 2030

Architekten Architekturbüro Tapanaris Anzing Högerstrasse 10 08121 / 478-559 [email protected] Architekturbüro Pöllmann Baldham Heideweg 1a 08106/ 336 -55 [email protected] Architekturbüro Dipl.-Ing. FH Peter A. Serfözö Ebersberg Vorderegglburg 14 08092 / 3563 [email protected] Garbe + Garbe Architekturbüro Ebersberg Altstadtpassage 2 08092 / 25101 [email protected] Architekturbüro Riddermann Ebersberg An der Weinleite 38 08092 / 225 49 [email protected] Täuber Meistring, Architekten-und Glonn Ingenieurpartnerschaft Marktplatz 10 08093 / 2602 [email protected] Martin Wäsler Glonn Lena Christ Str. 23 08093 / 903 581 [email protected] Aschauer-Betz Architekten Grafing Bahnhofstrasse 2 08092 / 863 183 [email protected] Brosig Architekten GbR Grafing Max-Wagenbauer-Str. 15 08092 / 332 63 [email protected] Architektur und Energieberatung Grafing Am Martlfeld 2 08092 / 2324 800 [email protected] Hüttinger DWB Architekten Ingenieure Grafing Münchener Straße 2 08092 / 24 111 [email protected] avu-Projekt GmbH Grafing Münchener Str. 30 08092 / 83 100 [email protected] STUDIO_PLUS ARCHITEKTEN Grafing Vazanistraße 13 08092 / 3205 405 [email protected] Architektin Dipl.-Ing. Veronika Reisser Vaterstetten Finkenweg 2 089 / 460 6500 vero_reiyahoo.de Banken Raiffeisen-Volksbank Ebersberg eG Grafing Marktplatz 1 08092 / 7010 Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg München Sendlinger-Tor-Platz 1 www.kskmse.de Consulting B.A.U.M. Consult GmbH München Gotzinger Straße 48/50 089 -

Die Gemeinde Emmering Erhalt Ein Neues

An alle Haushalte V Nachrichten G Die Gemeinde Emmering erhalt: ein neues Geschwindigkeitsmessgerat: Aßling ǡƤ - ǡ òǡ- ò Ǥ òò - ¡ǡò ò ¡- o o - Emmering Ǥ¡ òǤ ǡǡ - ơ ¡ǡ - Frauenneuharting ǡÚ Ǥ Mitteilungen aus der Verwaltungsgemeinschaft Aßling Februar 2016 2 – VG-Aßling · Februar 2016 Abholtermine gelber Sack: Verwaltungsgemeinschaft Aßling Emmering: Dienstag: '%.').)'(< Ö$nungszeiten Frauenneuharting: Montag: '(.').)'(< und Montag: )%.').)'(< Rathaus Aßling – Bahnhofstraße 1, Aßling Anmeldetage in den Kindertageseinrich- Mo, Di, Do, Fr: %.'' Uhr – ().'' Uhr · Mo, Di, Do: (*.'' Uhr – (+.;' Uhr Mi: ganztägig geschlossen und nach Terminvereinbarung tungen der Verwaltungsgemeinschaft Aßling Die Anmeldetage der Kindertagesstätten in der Verwaltungsgemeinschaft Aßling Post&liale – Rosenheimer Straße 2, Aßling Jnden in den Monaten Februar und März )'(<, in den einzelnen Häusern statt. An Mo, Di, Mi, Do: (*.'' Uhr – (+.;' Uhr · Fr, Sa: %.'' Uhr – ().'' Uhr diesen Tagen heißen die Einrichtungen alle interessierten Familien herzlich willkom- men. Die Eltern haben dieMöglichkeit, die Räumlichkeiten zu besichtigen und das Bücherei – Schulhaus Altbau, Schulstraße 5, Aßling pädagogische Personal informiert über die jeweiligen Tagesabläufe, Konzeptionen- Di %.'' Uhr – ().'' Uhr · Do (<.'' Uhr – (%.'' Uhr und Rahmenbedingungen. Die Anmeldezeiten der einzelnen Kindertagesein- Fr (*.'' – (+.'' Uhr · Sa ('.'' – ().'' Uhr richtungen sind wie folgt: Schwimmbad – Schulstraße, Aßling Tag der o>enen Tür am Sonntag,)C.').)'(< -

Kirchseeon Aktuell April 2021

-2- VORWORT Liebe Kirchseeonerinnen und Kirchseeoner, auch der Monat April steht im Zeichen der Corona-Pandemie und ein Jahr nach dem Ausbruch befinden wir uns weiter in einer unbekann- ten und unvertrauten Situation, die uns allen viel abverlangt. Wenn auch mit deutlichem Fehlstart, geht die Impfkampagne in kleinen Schritten voran. Hier freut es mich sehr, dass für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind und das Impfzentrum nicht erreichen können, Mög- lichkeiten geschaffen wurden sie zu unterstützen. Eine Abfrage hat gezeigt, dass dies auch zahlreiche Menschen in Kirchseeon betrifft. Nach letztem Informationsstand der Bundesregierung sollen ab Mitte April die Impfmöglichkeiten über die Hausärzte ausgeweitet werden. Bis alle Praxen ausreichend mit Impfstoff versorgt sind, kann es allerdings noch bis in den Mai andauern. Hier hoffe ich sehr, dass die Organisation klappt und ausreichend Impfstoff vorhanden sein wird. Unsere Hausärzte ste- hen bereit. Darüber hinaus werde ich mich dafür einsetzen, dass wir in unserer Gemeinde auch ausreichend Schnelltestmöglichkeiten haben. Das Seniorenheim, Schulen und Kitas sind bereits organisiert. Ich möchte aber, dass ein unkomplizierter Test für alle möglich ist. Denn prinzi- piell hat jede Bürgerin und jeder Bürger Anspruch auf mindestens einen Schnelltest pro Woche. Die Kosten zahlt der Bund. Wenn Sie Fragen zu Re- gelungen oder zur Impfkampagnen haben, wenden Sie sich bitte an die Kontaktdaten des Landratsamtes, die Sie auch in dieser Ausgabe finden. Im kommenden Monat steht für den Landkreis Ebersberg eine große Entscheidung an. Denn es geht mit dem Bürgerentscheid im Mai um die Frage, wollen wir Windräder im Ebersberger Forst oder wollen wir sie nicht. Eine Entscheidung ist schon gefallen.