Gedenkkonzert

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Dresden.De/Events Visit Dresden Christmas Magic in the Dresden Elbland Region

Winter Highlights 2018/2019 www.dresden.de/events Visit Dresden Christmas magic in the Dresden Elbland region Anyone who likes Christmas will love Dresden. Eleven very distinct Christmas markets make the metropolis on the Elbe a veritable Christmas city. Christmas in Dresden – that also means festive church concerts, fairy tale readings and special exhibitions. Or how about a night lights cruise on the Elbe? Just as the river itself connects historic city-centre areas with gorgeous landscapes, so the Christmas period combines the many different activities across the entire Dresden Elbland region into one spellbinding attraction. 584th Dresden Striezelmarkt ..................................................... 2 Christmas cheer everywhere Christmas markets in Dresden .................................................. 4 Christmas markets in the Elbland region ................................... 6 Events November 2018 – February 2019 ............................................... 8 Unique experiences ................................................................... 22 Exhibitions ................................................................................. 24 Advent shopping ....................................................................... 26 Prize draw .................................................................................. 27 Packages .................................................................................... 28 Dresden Elbland tourist information centre Our service for you ................................................................... -

PH16010 Karl Richter Edition Booklet 5Adat.Indd

31 CD EDITION KARL RICHTER BACH · MOZART · HÄNDEL · HAYDN CD 1 CD 2 CD 3 CD 4 JOHANN SEBASTIAN BACH 1685 – 1750 JOHANN SEBASTIAN BACH 1685 – 1750 JOHANN SEBASTIAN BACH 1685 – 1750 JOHANN SEBASTIAN BACH 1685 – 1750 Brandenburg Concerto No. 1 Brandenburg Concerto No. 3 No. 3 in D Major BWV 1068 OVERTURES (Suites For Orchestra) in F Major BWV 1046 in G Major BWV 1048 1 1. Ouverture 9:07 No. 1 in C Major BWV 1066 2 2. Air 5:45 corno da caccia I7 II, oboe I/II/III, bassoon, violin violin I/II/II, viola I/II/III, violoncello I/II/III, 3 3. Gavotte I/II 4:03 1 1. Ouverture 8:17 (original: violino piccolo), strings and basso continuo basso continuo 4 4. Bourrée 1:15 2 2. Courante 2:27 5 5. Gigue 3:06 1 (Allegro) 4:10 1 (Allegro)-cadenza 7:32 3 3. Gavotte I/II 3:23 2 Adagio 4:13 2 Allegro 5:47 4 4. Forlane 1:58 Münchener Bach-Orchester, Karl Richter (1961) 3 Allegro 5:01 The Musical Offering in C Minor BWV 1079 Brandenburg Concerto No. 4 5 5. Menuet I/II 3:05 4 Menuetto-Trio-Menuetto 6 6. Bourrée I/II 2:37 (Musikalisches Opfer) in G Major BWV 1049 Polonaise-Menuetto-Trio II-Menuetto 8:47 7 7. Passepied I/II 3:29 6 Ricercare a 3 5:26 for two recorders, violin, strings and basso continuo Brandenburg Concerto No. 2 7 Canon perpetuus super Thema Regium 0:34 3 Allegro 8:05 No. -

Dresdner Striezelmarkt Vom 24.11

Dresdner Striezelmarkt vom 24.11. bis 24.12.2016 täglich auf dem Altmarkt GESCHICHTENBÜHNE Donnerstag, 24. November 15.00 Uhr VORFREUDE, SCHÖNSTE FREUDE mit den Traditionsfiguren vom Dresdner Striezelmarkt und dem Die Eröffnung des 582. Dresdner Striezelmarktes Tanzhaus Dresden Friedrichstadt KREUZKIRCHE 15.00 Uhr ÖKUMENISCHER GOTTESDIENST ZUR ERÖFFNUNG DRES DNER WEIHNACHTSTHEATER DES 582. DRESDNER STRIEZELMARKTES AM ADVENTSKALENDER mit dem Dresdner Kreuzchor, Kreuzkantor Roderich Kreile (Lei- 15.45 Uhr DAS PUPPENTHEATER ÖFFNET SEINE PFORTEN tung), den Dresdner Kapellknaben, Domkapellmeister Matthias „Wie die Hexe Wackelzahn den König überlisten wollte“ Liebig (Leitung), Kreuzorganist Holger Gehring (Orgel), Norbert (Puppentheater Glöckchen Moritzburg) Büchner (Dekan), Christian Behr (Superintendent des Kirchenbe- zirkes Dresden), Holger Milkau (Pfarrer der Kreuzkirche) GESCHICHTENBÜHNE ca. 15.45 Uhr AUSZUG AUS DER KREUZKIRCHE ZUM 16.30 Uhr DER WEIHNACHTSMANN kommt… STRIEZELMARKT … und stimmt die kleinen und großen Besucher des Striezel- Mit den Klängen des Bergmusikkorps Saxonia Freiberg e.V. gehen marktes auf die Adventszeit ein die Besucher und Ehrengäste hinaus auf den Altmarkt zur Ge- 18.00 Uhr MARIA DURCH EIN DORNWALD GING schichtenbühne. Posaunenchor der Johanniskirchgemeinde Johannstadt/Striesen 19.00 Uhr ALLE JAHRE WIEDER GESCHICHTENBÜHNE Posaunenchor der Stephanusgemeinde Dresden Zschachwitz ca. 16.00 Uhr ERÖFFNUNGSZEREMONIE DES 20.00 Uhr IHR KINDERLEIN KOMMET 582. DRESDNER STRIEZELMARKTES Posaunenchor der Evangelischen Studentengemeinde Dresden Im Anschluss an den ökumenischen Gottesdienst wird der „582. Dresdner Striezelmarkt“ im Beisein des Dresdner Oberbürger- meisters Herrn Dirk Hilbert offiziell eröffnet.T raditionell wird Samstag, 26. November dabei dem ältesten deutschen Weihnachtsmarkt sein Lichterglanz verliehen, die weltgrößte erzgebirgische Stufenpyramide ange- schoben und der 2016 mm lange „Original Dresdner Christstol- „Dresdner Adventskalenderfest“ len“ angeschnitten, verkostet und an die Besucher verteilt. -

Christmas Music 68 4878 01 X 82 Min

MUSIC LIVE MUSIC 82 | 60 | 52 | 30 MIN. VERSION Only music RIGHTS Not available worldwide. Please contact your regional distribution partner. ORDER NUMBER Christmas Music 68 4878 01 x 82 min. Gloria in Excelsis Deo – Celebratory Music at Christmas 68 4877 68 4878 | 01 x 82 min. 01 x 52 min. The little town of Marienberg is situated in the Ore Mountains of eastern Germany. Its late Gothic Church of St. Mary is the setting for the Christmas concert Gloria in Excelsis Deo. Diverse The soprano Ruth Ziesak, the Wernigerode Radio Youth Choir, the Ensemble Sonora and the 05 x 30 min. Sächsische Bläserphilharmonie under its conductor Thomas Clamor perform a range of music that suits the festive season. 68 4644 01 x 60 min. THE PROGRAM: George Frideric Handel: Tochter Zion freue dich (Rejoice Greatly, O Daughter of Zion) Martin Luther: Vom Himmel hoch da komm ich her (From Heaven Above, to Earth I Come) Richard Wagner: Elsas Zug zum Münster (Elsa’s Procession to the Cathedral) Peter Tchaikovsky: Excerpts from The Nutcracker Suite Felix Mendelssohn: Denn er hat seinen Engeln befohlen (For He Shall Give His Angels Charge) Richard Eilenberg: Petersburger Schlittenfahrt (Petersburg Sleigh Ride) John Francis Wade: Adeste Fideles Engelbert Humperdinck: Abendsegen (Evening Prayer) Siegfried Köhler: Tausend Sterne sind ein Dom (A Thousand Stars are a Cathedral) Franz Xaver Gruber: Silent Night, Holy Night White Christmas – International Christmas Concert 68 4877 | 01 x 52 min. This Christmas Concert at the grand Konzerthaus in Vienna brings together artists from all over the world to sing a wide range of songs. -

Der Nachlass Von Rudolf Mauersberger in Der SLUB Dresden Marina Lang

Sächsische Heimatblätter 1|15 Der Nachlass von Rudolf Mauersberger in der SLUB Dresden Marina Lang Werke des Kreuzkantors Rudolf Mauersberger (1889–1971) werden bis heute regelmäßig auf- geführt und natürlich auch verlegt. So kann die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden stolz sein, die Notenmanuskripte aus dem Nachlass des Komponisten ihr Eigen nennen zu können. Es gibt viele Fachbereiche in der Bibliothek, in denen man Materialien zu Rudolf Mauersber- ger entdecken kann. Dazu zählen Noten, Bücher, Zeitschriften, Bilder und Tonträger.1 Die Bibliothek ehrte ihn und seinen umfang- reichen Nachlass 2014 anlässlich seines 125. Geburtstages mit einer Webseite.2 Darüber hinaus gab es eine Kabinettsausstellung zum kompositorischen Nachlass, die von Oberlan- deskirchenrat i.R. Dr. Christoph Münchow, einem ehemaligen Kruzianer unter Mauersber- Rudolf Mauersberger am Flügel, ger, gestaltet und von mehreren Fachvorträgen 1962, Foto: SLUB, Deutsche begleitet wurde. Fotothek. Rudolf Mauersberger fühlte sich stets seinen erzgebirgischen Wurzeln verbunden. Sein Erhard (1903–1982), der später als 14. Tho- Elternhaus blieb der wichtigste Rückzugsort maskantor in Leipzig wirkte, selbst die musika- zum Komponieren und Zufluchtsort in lischen Grundlagen. Die weitere Ausbildung schwierigen Zeiten. Im Berufsleben folgte er erfolgte im Königlichen Lehrerseminar in einem inneren Ehrgeiz und einer hohen Leis- Annaberg. Von 1912 bis 1914 studierte Rudolf tungsbereitschaft, die ihm während seiner 41 Mauersberger am Königlichen Konservatori- Jahre dauernden Amtszeit (1930–1971) als 25. um in Leipzig bei dem Thomasorganisten Karl Evangelischer Kreuzkantor in Dresden antrie- Straube (1873–1950), dem Klavierpädagogen ben. Darunter fielen nicht einfache Jahre wäh- Robert Teichmüller (1863–1939) und bei Ste- rend der Zeit des Nationalsozialismus und das phan Krehl (1864–1924), Lehrer für Musikthe- unmittelbare Erleben der Bombardierung und orie und Komposition. -

Den Kreuzchor Den Kreuzchor Konzerte Und Veranstaltungen

DEN KREUZCHOR DEN KREUZCHOR KONZERTE UND VERANSTALTUNGEN 29 SA 14.00 30 SO 09.30 Kreuzkirche Kreuzkirche Gottesdienst Gottesdienst 29 SA 17.00 Kreuzkirche Kreuzchorvesper 05 SA 17.00 06 SO 09.30 Kreuzkirche Kreuzkirche Kreuzchorvesper Gottesdienst FR 20.15 SA 17.00 02 Frauenkirche 03 Kreuzkirche Galaveranstaltung anlässlich der Verleihung Musicalischer Cosmos – Konzert im Rahmen der Europäischen Kulturpreise 2015 unter Schirm- des Heinrich-Schütz-Musikfestes herrschaft des Europäischen Parlaments Werke von Heinrich Schütz (1585 –1672) und Zeitgenossen Live-Übertragung im MDR Fernsehen Erinnerung an einen der bedeutendsten Dresdner Meister: Die Musik von Heinrich Schütz hat die Identität des Dresdner Kreuzchores geprägt. Europa verdankt maßgeblich den Kruzianern eine großartige Aufführungstradition. 2015 | IN DRESDEN 2015 | IN DRESDEN 07 SA 17.00 Kreuzkirche Kreuzchorvesper 08 SO 09.30 Kreuzkirche Gottesdienst 15 SO 09.30 Kreuzkirche Gottesdienst SO 17.00 15 Kreuzkirche Ein deutsches Requiem Johannes Brahms (1833–1897) Eine der ergreifendsten Kompositionen des großen Roman- tikers: Trost für die Lebenden statt Messe für die Toten. Wenn der Kreuzchor dieses eindringliche Werk interpretiert, überzeugt es nicht zuletzt durch die Authentizität seines 28 SA 17.00 Reinklangs. Kreuzkirche Heidi Elisabeth Meier (Sopran), Andreas Scheibner (Bass) Adventsvesper Dresdner Philharmonie 28 SA 18.00 18 MI 09.30 Frauenkirche Kreuzkirche ZDF-Adventskonzert Gottesdienst am Buß- und Bettag Die Adventszeit beginnt für Deutschlands Fernsehzuschauer 26 DO 15.00 in Dresden. Was könnte festlicher sein als die Klänge Kreuzkirche aus der Frauenkirche? Ökumenischer Gottesdienst Solisten, Sächsische Staatskapelle Dresden, zur Eröffnung des 581. Dresdner Striezelmarktes Daniele Gatti (Dirigent) 2015 | IN DRESDEN 2015 | IN DRESDEN MO 11.00 07 Semperoper SA 17.00 Jubiläumsevent A. -

Thomanerchor, Johann Sebastian Bach

Thomanerchor Thomanerchor: Johann Sebastian Bach mp3, flac, wma DOWNLOAD LINKS (Clickable) Genre: Classical Album: Thomanerchor: Johann Sebastian Bach Country: Germany Released: 2011 MP3 version RAR size: 1121 mb FLAC version RAR size: 1616 mb WMA version RAR size: 1101 mb Rating: 4.4 Votes: 874 Other Formats: VOX MP4 APE MMF AC3 DXD WAV Tracklist Hide Credits 1-1 Singet Dem Herrn Ein Neues Lied, BWV 225 1-2 Der Geist Hilft Unsrer Schwachheit Auf, BWV 226 1-3 Jesu, Meine Freude, BWV 227 2-1 Furchte Dich Nicht, BWV 228 2-2 Komm, Jesu, Komm, BWV 229 2-3 Lobet Den Herrn, Allle Heiden, BWV 230 Ich Habe Genug. BWV 82 2-4 Conductor – Kurt ThomasOrchestra – Gewandhausorchester LeipzigPerformer – Hermann Prey Jauchzet Gott In Allen Landen, BWV 51 2-5 Conductor – Kurt Thomas Gott Ist Mein Konig, BWV 71 3-1 Conductor – Kurt ThomasPerformer – Hans-Joachim Rotzsch, Theo Adam Ich Will Den Kreuzstab Gerne Tragen, BWV 56 3-2 Conductor – Kurt ThomasPerformer – Hermann Prey Magnificat D-Dur, BWV 243 4-1 Performer – Erika Rokyta, Heinz Marten, Josef Greindl, Lore Fischer 5-1 Johannespassion, BWV 245 6-1 Johannespassion, BWV 245 7-1 Matthauspassion, BWV 244 8-1 Matthauspassion, BWV 244 Credits Choir – Thomanerchor Chorus – Mitglieder Des Gewandhauschores (tracks: 7-1, 8-1) Composed By – Johann Sebastian Bach Conductor – Günther Ramin (tracks: 1-1 to 1-3, 2-1, to 2-3, 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 8-1) Orchestra – Gewandhausorchester Leipzig (tracks: 2-4, 2-5, 3-1, 3-2, 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 8-1) Performer – Agnes Giebel (tracks: 2-5, 3-1, 5-1, 6-1), Ernst Hafliger* (tracks: 5-1, 6-1), Franz Kelch (tracks: 5-1, 6-1), Friedel Beckmann (tracks: 7-1, 8-1), Gerhard Hüsch (tracks: 7-1, 8-1), Hans-Olaf Hudemann (tracks: 5-1, 6-1), Karl Erb (tracks: 7-1, 8-1), Marga Höffgen (tracks: 3-1, 5-1, 6-1), Siegfried Schulze (tracks: 7-1, 8-1), Tiana Lemnitz (tracks: 7-1, 8-1) Notes Release to commemorate 800 years of the St. -

Gesamtprogramm Jubiläumsjahr 2016 Festwoche 15

Gesamtprogramm Jubiläumsjahr 2016 Festwoche 15. bis 24. April Kreuzkirche Dresden Dresdner Kreuzchor Evangelisches Kreuzgymnasium Das Programm zum Jubiläum Inhalt Grußworte ....................................................................... 4 Veranstaltungen in der Festwoche ................................ 10 Kreuzkirche Dresden ...................................................... 20 Dresdner Kreuzchor ....................................................... 22 Evangelisches Kreuzgymnasium Dresden ........................ 24 Dank .............................................................................. 26 Veranstaltungen im Jubiläumsjahr .................................. 28 Kreuzchorkonzerte ..................................................... 30 Kreuzchorvespern und Vespern .................................. 33 Gottesdienste ............................................................. 37 Orgelkonzerte ............................................................ 40 Veranstaltungen zum Stadtfest ...................................... 42 »Kreuzsplitter« Gemeinsame Veranstaltungsreihe der Fördervereine von Kreuzkirche, Kreuzgymnasium, Kreuzchor im Jubiläumsjahr 2016. ................................................... 46 Weitere Veranstaltungen im Jubiläumsjahr ..................... 55 Partner gratulieren ......................................................... 59 Ausstellungen ................................................................ 64 Spenden ....................................................................... -

Filf.Ch 9E Edition Festival International Du Lied De Fribourg Du 1Er Au 7 Juillet 2017

9e edition festival international du lied fribourg du 1er au 7 juillet 2017 filf.ch 9e edition Festival International du Lied de Fribourg du 1er au 7 juillet 2017 Muses & Musées 6 Ils se sont produits au festival AVEC LE SOUTIEN DE depuis sa création en 2001 9 Reto Bieri 10 Marie-Claude Chappuis 12 Le Chœur St-Michel 14 Silvia Fraser 16 Emiliano Gonzalez-Toro 20 Romain Hervé 22 Martin Hoepfner 24 Christian Immler 26 Monika Nagy 28 Programmation de la 9e édition 30 Martin Petzold 32 Luca Pianca 34 Dmitry Sinkovsky 36 Carte blanche à Nicolas Ruffieux 39 Programme du 1.07 41 Programme du 2.07 à 17h00 43 Programme du 2.07 à 20h30 45 Ravel et les Histoires naturelles de Jules Renard, texte de Frédéric Wandelère 48 Programme du 5.07 50 Programme du 7.07 54 Remerciements 57 9e edition Festival International du Lied de Fribourg du 1er au 7 juillet 2017 /05 « J’avouerai de bonne foi que j’aime beaucoup mieux ce qui me touche que ce qui me surprend. » « Ich gebe zu, dass ich lieber habe was mich berührt als was mich überrascht. » François Couperin (1668 – 1733) Muses & Musees 9e edition Festival International du Lied de Fribourg du 1er au 7 juillet 2017 Les Musées de la ville de Fribourg me fascinent depuis l’enfance. Ils reflètent /07 MUSES & MUSÉES la beauté de notre ville, ses aspects variés autant du point de vue artistique, géographique qu’historique. Il faut parfois de la distance pour apprécier les merveilles qui sont proches et c’est toujours avec émotion que je reviens dans la ville où je suis née. -

Bach Und „Die Drei“ Mozart - Beethoven - Schubert

Bach und „Die Drei“ Mozart - Beethoven - Schubert St. Jacobi - St. Nikolai - St. Marien Künstlerische Leitung: KMD Prof. Jochen A. Modeß Vorschau 69. Greifswalder Bachwoche Königsmusik 15. Juni bis 21. Juni 2015 www.bachwoche-greifswald.de Konzerte und Veranstaltungen des Greifswalder Domchores und des Instituts für Kirchenmusik und Musikwissenschaft für das Jahr 2014 unter: www.phil.uni-greifswald.de/bereich2/musik.html Vorwort Glockenklang von drei Kirchtürmen wird die diesjährige Bachwoche eröffnen. „Da pacem– gib Frieden“ ist die Glockenkomposition überschrieben, eine leider immer wieder aktuelle dringende Bitte. Ein außergewöhnlicher Auftakt zum Thema „Bach und die Drei“, ein sicherlich die Stadt erfüllendes Klangerlebnis. Ein eindrückliches Geläut auch zum 40. Todestag des Bachwochengründers Hans Pflugbeil, Anlass, damit an sein Lebenswerk – von dem wir noch heute zehren – in Dankbarkeit zu erinnern! MO Beim Eröffnungsabend dann kommen die Drei zu Wort, die drei Komponisten, die neben Bach in diesem Jahr der Bachwoche ihren Stempel aufdrücken. Mozart, Beethoven und Schubert – das waren die prägenden Komponisten meines Klavierunterrichtes als Kind und Jugendlicher und hingen, von meinem Vater Horst Modeß nach entsprechenden Vorlagen in Öl gemalt, über unserem Klavier: DI MI DO So mögen Sie, liebe Bachwochenbesucher, die tiefen Wurzeln der diesjährigen Bachwochen-Konzeption erkennen! Diese füllt die bewährte Struktur mit den Geistlichen Morgenmusiken und ihren Bachkantaten zum Mitsingen, den weiteren Gottesdiensten, den Vorträgen und den Konzerten vom Solo-Recital über Kammermusiken bis zur Oratorien-Aufführung (auch mit Ballett!), von den Kinderkonzerten über Jugendtanzprojekt bis zum Jazz. Eine große bunte Palette, die auch einige selten aufgeführte Werke wie „Mirjams Siegesgesang“ von Schubert und „Christus am Ölberge“ von Beethoven als besondere Farben aufweist. -

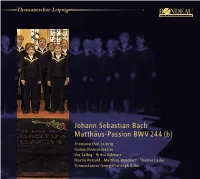

Johann Sebastian Bach Matthäus

Thomanerchor Leipzig Johann Sebastian Bach Matthäus-Passion BWV 244 (b) Thomanerchor Leipzig Gewandhausorchester Ute Selbig · Britta Schwarz Martin Petzold · Matthias Weichert · Thomas Laske Thomaskantor Georg Christoph Biller Johann Sebastian Bach * 21.3.1685, Eisenach; † 28.7.1750, Leipzig 1723–1750 Thomaskantor Matthäus-Passion St. Matthew Passion BWV 244 (b) Frühfassung – Early version Thomanerchor Leipzig St. Thomas‘s Boys Choir Leipzig Gewandhausorchester Gewandhaus Orchestra Ute Selbig Soprano Britta Schwarz Alto Porträt von Martin Petzold Tenore Johann Sebastian Bach; Matthias Weichert Basso Gemälde (1746) von Thomas Laske Basso Elias Gottlob Haußmann (1695–1774) Georg Christoph Biller Thomaskantor – Thomas Cantor Portrait of Johann Sebastian Bach; made in 1746 by Elias Gottlob Haussmann (1695–1774) ROP4020/21/22 , 2007 Ein Genie hat andere Maßstäbe als ein Normalsterblicher! Geniuses must bring a very different yardstick to bear from ordinary mortals! Nur so kann man verstehen, dass Bach die hier Schließlich bilden Eingangs- und Schlusschor eine eigene How else can we explain why Bach regarded the early The opening chorus and vorliegende Frühfassung, diesen genialen Wurf, als Ebene: Ich sehe sie in der Tradition der antiken Tragödie. version of his St. Matthew Passion recorded here on final chorus, meanwhile, are verbesserungswürdig ansah. Das Großartige der Matthäus- Am Anfang und am Schluss des Dramas stehen Tanzsätze, this CD – an inspired work, indeed – as in need of ultimately on a level all their Passion ist – unabhängig von der Fassung, in der sie so wie wir uns den Prologos und den Epilogos vorstellen improvement? The greatness of the St. Matthew Passion, own, which I regard as belonging musiziert wird – überwältigend: ein Gipfelwerk der als die die Handlung ankündigenden und abschließenden irrespective of the version played, is truly overwhelming: firmly in the tradition of Greek Musikgeschichte, Bekenntnis eines tiefgläubigen und vitalen Gesänge, bei denen der Chor sich im Reigen bewegt. -

Decca Discography

DECCA DISCOGRAPHY >>V VIENNA, Austria, Germany, Hungary, etc. The Vienna Philharmonic was the jewel in Decca’s crown, particularly from 1956 when the engineers adopted the Sofiensaal as their favoured studio. The contract with the orchestra was secured partly by cultivating various chamber ensembles drawn from its membership. Vienna was favoured for symphonic cycles, particularly in the mid-1960s, and for German opera and operetta, including Strausses of all varieties and Solti’s “Ring” (1958-65), as well as Mackerras’s Janá ček (1976-82). Karajan recorded intermittently for Decca with the VPO from 1959-78. But apart from the New Year concerts, resumed in 2008, recording with the VPO ceased in 1998. Outside the capital there were various sessions in Salzburg from 1984-99. Germany was largely left to Decca’s partner Telefunken, though it was so overshadowed by Deutsche Grammophon and EMI Electrola that few of its products were marketed in the UK, with even those soon relegated to a cheap label. It later signed Harnoncourt and eventually became part of the competition, joining Warner Classics in 1990. Decca did venture to Bayreuth in 1951, ’53 and ’55 but wrecking tactics by Walter Legge blocked the release of several recordings for half a century. The Stuttgart Chamber Orchestra’s sessions moved from Geneva to its home town in 1963 and continued there until 1985. The exiled Philharmonia Hungarica recorded in West Germany from 1969-75. There were a few engagements with the Bavarian Radio in Munich from 1977- 82, but the first substantial contract with a German symphony orchestra did not come until 1982.