Corinaldo Nel Cammino Dei Secoli (Cenni Storici) Di D.C

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

La Politica Non Deve Allontanarsi Dalla

Anno XXX - N.2 2° Quadrimestre Periodico Quadrimestrale d’Informazione dell’Amministrazione Comunale di Serra de’ Conti Direttore: ARDUINO TASSI, sindaco - Direttore responsabile: RAOUL MANCINELLI Direzio- ne, redazione e pubblicità: Sede Municipale - 60030 Serra de’ Conti - AN - Tel. 0731 871711 - 0731 879290 Stampa Tipografia 75 srl - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale 70% DCB Ancona - Autorizzazione del Tribunale di Ancona n. 24/80 del 17-12-1980. LA POLITICA NON DEVE ALLONTANARSI DALLA REALTÀ In questi ultimi mesi la politica nazionale si è an- Investimenti e innovazione: nuovo poliambula- Queste ritengo che siano le risposte concrete, pub- cora di più, se possibile, allontanata dalla realtà. torio e sistemazione biblioteca (950.000 euro), bliche e private, rispetto alla crisi della politica. È inutile citare i fatti, ampiamente riportati dai riconversione a Led della pubblica illuminazione giornali e dalle televisioni, relativi a campagne (Regione euro 309.698, Comune euro 90.308), Il Sindaco, Arduino Tassi diffamatorie, dossier fabbricati ad arte, scontri nuovi loculi cimiteriali (500.000 euro), parco del- di tutti contro tutti, cinismo dilagante, credo che le conoscenze per l’innovazione in campo edilizio ne abbiamo abbastanza, siamo veramente stanchi (Regione euro 328.000, Comune euro 132.000), Si arricchisce il patrimonio culturale e irritati. La ripresa economica è molto timida e pannelli fotovoltaici su 7 edifici pubblici (scambio fragile, la disoccupazione media sta arrivando al sul posto per il risparmio energetico, con investi- Recentemente si sono aggiunte importanti opere 9% sul piano generale, gli interventi di sostegno mento di un’azienda privata). Favorire l’innova- al patrimonio culturale della nostra Comunità: la sociale rischiano di non essere mai abbastanza. -

Contributo Alla Conoscenza Della Flora Esotica D'italia: Le Specie Presenti

12 Viegi-Vangelisti 1 12-05-2005 16:01 Pagina 97 Atti Soc. tosc. Sci. nat., Mem., Serie B, 110 (2003) pagg. 97-162, figg. 2, tabb. 5 L. VIEGI (*), R. VANGELISTI (*), M.L. D’EUGENIO (**), A.M. RIZZO (***), A. BRILLI-CATTARINI (****) CONTRIBUTO ALLA CONOSCENZA DELLA FLORA ESOTICA D’ITALIA: LE SPECIE PRESENTI NELLE MARCHE Riassunto - Il presente studio è finalizzato alla conoscenza del- zione e la valutazione, quantitativa e qualitativa, della la flora esotica di un’altra regione dell’Italia Centrale, le componente esotica di questa regione, dalle più vecchie Marche, in continuità con la serie di contributi iniziata nel alle più recenti segnalazioni, e dall’altra l’esame del- 1974. Sono stati presi in considerazione sia campioni d’erbario l’impatto di alcune di esse, divenute infestanti, sia sulla (FI, PESA, PI, RO, URBI, ecc.), che dati bibliografici, dai pas- sati ai più recenti. I risultati ci hanno permesso di elencare per fisionomia del paesaggio che sulle colture. Seguendo le Marche 271 entità (tra l’8 ed il 12% della Flora della regio- una metodologia ormai consolidata per la nostra ricerca, ne), di cui 217 coltivate spontaneizzate, 33 avventizie natura- sono state esaminate tutte le pubblicazioni su flora e lizzate, 4 avventizie casuali e 17 dubbie. Rispetto ai dati del vegetazione delle Marche che ci è stato possibile reperi- 1974, le avventizie, soprattutto le naturalizzate, risultano re, a partire dal 1830; quindi campioni d’erbario relativi aumentate di 20 unità. Sono state anche raccolte informazioni alle Marche conservati a Firenze (FI), a Pesaro (PESA), su origine, distribuzione ed ecologia delle esotiche, oltre che a Urbino (URBI), a Pisa (PI; Herb. -

Servizio Extraurbano Feriale Invernale Scuole Aperte

SERVIZIO EXTRAURBANO FERIALE INVERNALE SCUOLE APERTE IN VIGORE DAL 14/09/2020 AL 31/10/2020 " DAL 03/11/2020 AL 23/12/2020 " DAL 07/01/2021 AL 31/03/2021 " DAL 07/04/2021 AL 05/06/2021 " 0 0 Scarica gli orari direttamente sul tuo smartphone ATMA Soc. Cons.p.A - Via Bocconi, 35 - 60125 Ancona - Tel. 071 2837 468 - www.atmaancona.it - [email protected] Linea T - Pianello Vallesina - Cupramontana - Staffolo - Cingoli ............ 32 Atma Extraurbano Linea - Fabriano - Giglioni - Genga - Nebbiano - Fabriano ......................33 Linea A - Ancona - Collemarino - Falconara ........................................... 7 Linea - Genga FS- San Fortunato - Giglioni - Fabriano ...........................33 Linea A - Falconara - Collemarino- Ancona ............................................ 7 Linea - Loreto capolinea - Loreto FS .....................................................34 Linea B - Ancona - Collemarino - Falconara - Marina - M.marciano .......... 8 Linea - Loreto FS - Loreto capolinea .....................................................34 Linea B - M.marciano - Marina - Falconara - Collemarino - Ancona ........ 10 Linea - Loreto Piazza Basili - Cimitero - Loreto Piazza Basili ..................34 Linea C - Ancona - Falconara - Castelferretti - Chiaravalle .....................12 Linea - Loreto Piazza Basili - Via Marconi - Via Maccari - Loreto .............34 Linea C - Chiaravalle - Castelferretti - Falconara- Ancona ..................... 13 Linea - Loreto - Via Matteotti - Piazza Basili - Loreto ..............................35 -

Rilievo Magnetico Regionale Nelle Marche Per La Istituzione Di Un Osservatorio Magnetico Centrale

RILIEVO MAGNETICO REGIONALE NELLE MARCHE PER LA ISTITUZIONE DI UN OSSERVATORIO MAGNETICO CENTRALE M. GIORGI - E. MKDI - C. MORELLI 1. Premessa. — Uno dei compiti fondamentali dell'Istituto Nazio- nale di Geofisica è la realizzazione di una rete di osservatori magne- tici per cui è necessaria innanzitutto la istituzione di un Osservatorio Magnetico di primo ordine nell'Italia Centrale. A questo fine da vari anni (1) l'I.N.G. ha compiuto campagne magnetiche sistematiche un po' dovunque, specialmente nel Lazio e nell'Umbria (*). Per ovvie ragioni non è il caso di riportare nella presente nota i risultati in dettaglio avendo essi mostrato come queste zone si pre- sentano in generale non del tutto favorevoli allo scopo. Necessita infatti a questo fine una località pianeggiante, sufficien- temente distante dai grossi centri abitati, dalle linee elettriche ad alta tensione, dalle ferrovie (specie se alimentate da corrente continua), e preferibilmente dal mare, in zona geologicamente non perturbata e esen- te da anomalie magnetiche locali (e possibilmente anche regionali). Ne consegue subito che una località con queste caratteristiche è difficilmente reperibile nell'Italia Centrale dove in epoche geologiche anche recenti l'attività vulcanica è stata molto cospicua : per buona parte del versante Tirrenico, anche quando la geologia di superficie sembra essere favorevole, le misure magnetiche rivelano la presenza, a profondità generalmente esigue, di materiale vulcanico, presumibil- mente depositato per trasporto eolico. Si può dire inoltre che in tutto il restante territorio italiano, quando si escludano poche zone che sono d'altra parte da scartare per ragioni di disturbi artificiali già presenti o possibili a verificarsi in un immediato futuro (per industrializzazione od elettrificazione di linee ferroviarie od altre cause), non è facile trovare una località sod- disfacente ad ogni necessario requisito per la fondazione di un Osser- vatorio magnetico di prim'ordine. -

Un Recorrido Por La Espiritualidad Y La Ciencia En Tiempos De La Contrarreforma

Los Libros del Duque Un recorrido por la espiritualidad y la ciencia en tiempos de la Contrarreforma La colección de libros españoles de Francesco Maria II della Rovere (1549-1631) en el Fondo Urbinate de la Biblioteca Universitaria Alessandrina de Roma María Luisa Cerrón Puga Bagatto Libri Los Libros del Duque Un percorso nella spiritualitá e nella scienza al tempo della Controriforma La collezione di libri spagnoli di Francesco Maria II della Rovere (1549-1631) nel Fondo Urbinate della Biblioteca Universitaria Alessandrina di Roma Palazzo del Rettorato - Sapienza Universitá Roma 19-22 de julio, 2010 Direzione Genérale del Libro. Ministero dei Beni Culturali Biblioteca Universitaria Alessandrina Ateneo Federato delle Scienze Umane, delle Arti e dell'Ambiente, Sapienza Universitá di Roma Dipartimento di Studi Europei,Americani e Interculturali Exposición organizada con motivo de la celebración del XVII Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas Roma 19-24 de julio, zoio La financiación de la exposición y la publicación del catálogo han sido posibles gracias al patrocinio del Ateneo Federato delle Scienze Umane, delle Arti e dell'Ambiente, Sapienza Universitá di Roma, y a la colaboración del Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali, Sapienza Universitá di Roma. EXPOSICIÓN: Proyecto científico de Maria Luisa Cerrón Puga Organización y realización a cargo de la Biblioteca Universitaria Alessadrina: Enrica Lozzi (coordinadora), Patrizia Bartelli, Saveria Rito © 2010 de la introducción, entradas bibliográficas -

The Castles of Jesi Wine District

The Castles of Jesi Wine District Castelli di Jesi Verdicchio Riserva DOCG Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Project funded by Verdicchio With Love® group of winemakers lovers of Verdicchio dei Castelli di Jesi and its territory. Cartography and Geographic Information System llo Bartolucci, Prof. Carlo Bisci Copywriting and Art History consultant Giorgia Berardinelli Prof. Riccardo Ceccarelli Oliver Mariotti Visual & Communication Design Tommaso Monaldi 032019, First edition. ENG Time and memory Shaped by the centuries-old action of man, the 25 municipalities of the “Verdicchio dei Castelli di Jesi” are marked with a date or a century indicating the origins of their history, from the traces of the transiting of the ancient Piceno civilisations and Roman domination up until the flourishing of the municipal activities. APIRO 1227 ARCEVIA 12th CENTURY BARBARA 1186 BELVEDERE OSTRENSE 12th CENTURY CASTELBELLINO 11th CENTURY CASTELLEONE DI SUASA 3rd CENTURY B.C. CASTELPLANIO 1283 CINGOLI 3rd CENTURY B.C. CORINALDO 1367 CUPRAMONTANA 3rd CENTURY B.C. MAIOLATI SPONTINI 1283 MERGO 1172 MONTE ROBERTO 1079 MONTECAROTTO 12th CENTURY MORRO D’ALBA 12th CENTURY OSTRA 1194 OSTRA VETERE 1137 POGGIO SAN MARCELLO 4th CENTURY B.C. ROSORA 12th CENTURY SAN MARCELLO 1234 SAN PAOLO DI JESI 1079 SENIGALLIA 4th CENTURY B.C. SERRA DE’ CONTI 13th CENTURY SERRA SAN QUIRICO 12th CENTURY STAFFOLO 1078 CLASSICO AREA 25 Castles, that rise up amidst 2000 hectares of vineyards, divided among nearly 800 growers and producers. Many small wineries that can be visited in the heart of the Marche, between the hills, a stone’s throw from the sea. Verdicchio dei Castelli di Jesi A piece of land in the Marche region, kept in the provinces of Ancona and Ma- cerata. -

5. Il Sistema Fognario

Piano d’ambito per i comuni dell’ATO 2 Marche Centro, Ancona Fase 1 Analisi dei dati resi disponibili dalla ricognizione e loro integrazione 5. IL SISTEMA FOGNARIO I sistemi fognari sono comunemente suddivisibili nei tipi misti o separativi, i primi sono composti da collettori che raccolgono indistintamente le acque reflue e quelle di pioggia i secondi sono caratterizzati dall’avere due reti distinte per le due funzioni anzidette. Molto spesso accade che i comuni posseggono parte del sistema con tipologia mista e parte con tipologia separativa. I comuni dell’ATO sono caratterizzati in massima parte dall’avere un sistema fognario di tipo misto o prevalentemente misto e solo in due comuni prevale il tipo separativo come individuabile nella carta tematica allegata (Tipologia della rete fognaria, percentuale di fognatura mista sul totale). Per quanto attiene invece alla copertura del sistema fognario, ovverosia al rapporto a livello comunale tra gli abitanti residenti in un comune e gli abitanti serviti da fognatura la tabella e la carta tematica conseguente (% di copertura del servizio fognatura) mostrano chiaramente tale rapporto disaggregato per comune. Tabella 8 - Grado di copertura del servizio di fognatura Totale Abitanti Copertura Superficie Comune residenti serviti (da attuale (km2) 2001 ricognizione) (%) AGUGLIANO 4.163 2.847 68,4% 21,52 ANCONA 100.507 100.205 99,7% 123,71 ARCEVIA 5.300 2.030 38,3% 126,4 BARBARA 1.455 1.000 68,7% 10,83 BELVEDERE OSTRENSE 2.179 1.442 66,2% 28,91 CAMERANO 6.523 5.094 78,1% 19,81 CAMERATA PICENA 1.700 1.260 74,1% 11,8 CASTEL COLONNA 961 432 45,0% 5,92 CASTELBELLINO 3.618 3.148 87,0% 13,31 CASTELLEONE DI SUASA 1.689 846 50,1% 15,83 CASTELPLANIO 3.223 2.630 81,6% 15,07 CERRETO DʹESI 3.308 2.673 80,8% 16,6 CHIARAVALLE 14.040 13.549 96,5% 17,39 CORINALDO 5.170 2.497 48,3% 48,32 CUPRAMONTANA 4.736 3.822 80,7% 26,89 ESANATOGLIA 2.099 1.732 82,5% 47,82 FABRIANO 30.019 26.357 87,8% 269,61 FALCONARA MARITTIMA 28.349 27.187 95,9% 25,46 GENGA 1.981 832 42,0% 72,35 JESI 39.224 36.714 93,6% 107,72 Relazione illustrativa – rev. -

Studi Pesaresi 4__2016 Rid.Pdf

Studi pesaresi Rivista della Società pesarese di studi storici 4 2016 il lavoro editoriale © Copyright 2016 by Società pesarese di studi storici il lavoro editoriale (Progetti Editoriali srl) casella postale 297 - Ancona Italy www.illavoroeditoriale.com ISBN 9788876637896 ISSN 2280-4293 Indice del volume Saggi FRANCINE DAENENS La mancata dote di Camilla Sforza d’Aragona 7 LUCIANA MIOTTO Leonora Gonzaga della Rovere (1493-1550) 46 Studi GIULIA SPALLACCI I commerci internazionali marittimi di Fano nel Basso Medioevo 73 NICOLÒ FATTORI Comunità e integrazione nelle diaspore greche (secoli XV-XVI) Tre casi marchigiani 88 ALFREDO AURIGEMMA L’Honore dei cavalieri. La scienza dell’onore rinascimentale nel trattato del Principe Cavalliero in duello di Giovanni Giacomo Leonardi 102 VIOLA VENTURINI I componimenti storico-politici di Ludovico Agostini 115 MARIA CHIARA MAZZI Ludovico Zacconi agostiniano, musicista, eclettico 123 MARCELLO LUCHETTI Un’inedita veduta seicentesca di Pesaro con il lazzaretto e la datazione della pianta prospettiva del Blaeu 138 PAOLO RIGHINI Musicisti e cantanti dalle Marche a Rimini nel Settecento 147 VALERIO MEZZOLANI Il «museo sagro» Matterozzi e l’Accademia Pesarese Un progetto culturale fra cattolicesimo e illuminismo 165 3 Studi pesaresi 4.2016 DANIELA SACCHI L’Enciclopedia contemporanea. Fano 1855-1859 175 MARCO ROCCHI Ernesto Grillo e Gennaro Calavalle Dalla loggia Victor Hugo di Urbino alla questione Fiumana 190 TAMARA DOMINICI Dalle Fiandre alle Marche Una rassegna dei pittori neerlandesi sui periodici d’arte locali 199 Tessere GIULIANO MARTUFI Roberto Pantanelli, cittadino 215 Notizie dal territorio GRAZIA CALEGARI Il ritratto di Giovan Battista Passeri nel Museo diocesano di Pesaro 229 BRUNELLA PAOLINI Il progetto Archivio Albani della Biblioteca Oliveriana Gli Albani di Urbino e le carte conservate all’Imperiale di Pesaro 232 ARIANNA ZAFFINI L’archivio della famiglia Ubaldini della Carda di Urbino 245 Abstract 253 Biografia autori 261 Norme redazionali 264 4 Saggi La mancata dote di Camilla Sforza d’Aragona di Francine Daenens 1. -

Profiling Women in Sixteenth-Century Italian

BEAUTY, POWER, PROPAGANDA, AND CELEBRATION: PROFILING WOMEN IN SIXTEENTH-CENTURY ITALIAN COMMEMORATIVE MEDALS by CHRISTINE CHIORIAN WOLKEN Submitted in partial fulfillment of the requirements For the degree of Doctor of Philosophy Dissertation Advisor: Dr. Edward Olszewski Department of Art History CASE WESTERN RESERVE UNIVERISTY August, 2012 CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY SCHOOL OF GRADUATE STUDIES We hereby approve the thesis/dissertation of Christine Chiorian Wolken _______________________________________________________ Doctor of Philosophy Candidate for the __________________________________________ degree*. Edward J. Olszewski (signed) _________________________________________________________ (Chair of the Committee) Catherine Scallen __________________________________________________________________ Jon Seydl __________________________________________________________________ Holly Witchey __________________________________________________________________ April 2, 2012 (date)_______________________ *We also certify that written approval has been obtained for any proprietary material contained therein. 1 To my children, Sofia, Juliet, and Edward 2 Table of Contents List of Images ……………………………………………………………………..….4 Acknowledgements……………………………………………………………...…..12 Abstract……………………………………………………………………………...15 Introduction…………………………………………………………………………16 Chapter 1: Situating Sixteenth-Century Medals of Women: the history, production techniques and stylistic developments in the medal………...44 Chapter 2: Expressing the Link between Beauty and -

Prog. Gen N. Fascia Colore Scheda Comune Cognome

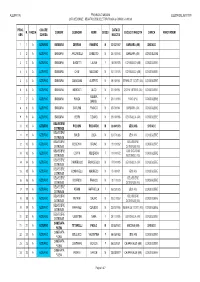

ALLEGATO A1 PROVINCIA DI ANCONA ELEZIONI DEL 03/02/2019 LISTA SEZIONALE - REGISTRO DEGLI ELETTORI FASCIA a) COMUNI < 3.000 ab. PROG. COLORE DATA DI N. FASCIA COMUNE COGNOME NOME SESSO LUOGO DI NASCITA CARICA ANNOTAZIONI GEN SCHEDA NASCITA 1 1 A AZZURRO BARBARA SERRANI RANIERO M 02/02/1957 BARBARA (AN) SINDACO 2 2 A AZZURRO BARBARA ARCANGELI ERNESTO M 24/10/1948 BARBARA (AN) CONSIGLIERE 3 3 A AZZURRO BARBARA BIAGETTI LAURA F 18/09/1978 CORINALDO (AN) CONSIGLIERE 4 4 A AZZURRO BARBARA CHIU' MASSIMO M 02/11/1975 CORINALDO (AN) CONSIGLIERE 5 5 A AZZURRO BARBARA CINGOLANI ALBERTO M 08/10/1951 SERRA DE' CONTI (AN) CONSIGLIERE 6 6 A AZZURRO BARBARA MONDATI ALDO M 27/10/1951 OSTRA VETERE (AN) CONSIGLIERE MILENA 7 7 A AZZURRO BARBARA PANZA F 25/11/1994 FANO (PU) CONSIGLIERE GIAMILA 8 8 A AZZURRO BARBARA SATURNI FRANCO M 05/09/1961 BARBARA (AN) CONSIGLIERE 9 9 A AZZURRO BARBARA VERRI TIZIANO M 29/10/1986 SENIGALLIA (AN) CONSIGLIERE BELVEDERE 10 10 A AZZURRO PICCIONI RICCARDO M 23/04/1973 JESI (AN) SINDACO OSTRENSE BELVEDERE 11 11 A AZZURRO BALDI LUCA M 22/07/1985 JESI (AN) CONSIGLIERE OSTRENSE BELVEDERE BELVEDERE 12 12 A AZZURRO BOCCHINI BRUNO M 19/12/1952 CONSIGLIERE OSTRENSE OSTRENSE (AN) BELVEDERE SAN GIOVANNI 13 13 A AZZURRO COPPA FEDERICA F 11/04/1972 CONSIGLIERE OSTRENSE ROTONDO (FG) BELVEDERE 14 14 A AZZURRO D'AMBROSIO FRANCESCO M 17/04/1995 SENIGALLIA (AN) CONSIGLIERE OSTRENSE BELVEDERE 15 15 A AZZURRO DONNINELLI MAURIZIO M 15/10/1971 JESI (AN) CONSIGLIERE OSTRENSE BELVEDERE BELVEDERE 16 16 A AZZURRO MORRESI FRANCO M 18/11/1939 CONSIGLIERE -

Seconda Categoria Girone: C * * * ************************************************************************

* COMITATO * F. I. G. C. - LEGA NAZIONALE DILETTANTI * MARCHE * ************************************************************************ * * * SECONDA CATEGORIA GIRONE: C * * * ************************************************************************ .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. .--------------------------------------------------------------. | ANDATA: 7/09/14 | | RITORNO: 4/01/15 | | ANDATA: 12/10/14 | | RITORNO: 8/02/15 | | ANDATA: 16/11/14 | | RITORNO: 15/03/15 | | ORE...: 16:00 | 1 G I O R N A T A | ORE....: 14:30 | | ORE...: 15:30 | 6 G I O R N A T A | ORE....: 15:00 | | ORE...: 14:30 | 11 G I O R N A T A | ORE....: 15:00 | |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------| | ANKON DORICA - NUOVA SIROLESE | | AGUGLIANO POLVERIGI - OLIMPIA | | AGUGLIANO POLVERIGI - PONTERIO | | FALCONARA - OSTRA | | CAMERATESE A.S.D. - CORINALDO CALCIO F.C. ASD | | CAMERATESE A.S.D. - MONTEMARCIANO | | MONSERRA CALCIO - CORINALDO CALCIO F.C. ASD | | FALCONARA - PIETRALACROCE 73 | | CORINALDO CALCIO F.C. ASD - PIETRALACROCE 73 | | MONTEMARCIANO - NUOVA FOLGORE | | MONTEMARCIANO - VICTORIA BRUGNETTO | | FALCONARESE - FALCONARA | | OLIMPIA - FALCONARESE | | NUOVA FOLGORE - FALCONARESE | | MONSERRA CALCIO - VICTORIA BRUGNETTO | | PIETRALACROCE 73 - PONTERIO | | NUOVA SIROLESE - MONSERRA CALCIO | | NUOVA SIROLESE -

Archivio Di Stato Di Ancona

ARCHIVIO DI STATO DI ANCONA Via Maggini, 80 (cod. Post. 60100); tel. 071/894812-894813. Consistenza totale: voll., bb., filze, mazzi, fasce., regg, e pacchi 35.000 ca.; pergg. 1.058. Biblioteca: voIl. 2.500 ca.; opuscoli 300 ca. Gabinetto di legatoria e restauro. Sezione di fotoriproduzione. La voce‘è stata curata, in tempi diversi, da Lucio Lume, Alessandro Mordenti, Giu- seppina Giuliodori Gatella, Bandino Giacomo Zenobi, Paola Carucci. La voce del- la Sezione di Fabriano è stata curata da Gian Galeazzo Scorza. SOMMARIO ANCONA Introduzione 339 1 Antichi regimi Comune 340 Governatore di Ancona 341 Governatore di Montemarciano $ Podestà di Filottrano * Miscellanea di carte giudiziarie di Montalboddo e Senigallia b Tribunale del Sant’Offizio, Inquisitore generale di Ancona 0 Periodo napoleonico , Repubblica romana Municipalità 342 Prima restaurazione Delegazione apostolica Regno d’Italia Prefettura del dipartimento del Metauro Viceprefetture Commissario di polizia di Ancona Intendenza di finanza Ingegnere in capo di acque e strade Giudicature di pace Procuratore generale presso la corte di giustizia civile e criminale di Ancona Corte di appello Governo provvisorio napoletano Restaurazione Intendente generale incaricato del governo delle Marche Delegazione apostolica I Congregazione governativa Legato a latere di Ancona (o delle Province unite) Commissario pontificio straordinario per le Marche Governo distrettuale di Semgallia Governo di Montemarciano Governi di Filottrano, di Loreto e di Osimo . 336 Guida generale degli Archivi di Stato