L~Riable Género ¡-=-

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Para El Nuevo Curso Político

Págs. 9, 10 y 11 Número 244 año 5 - del 3 al 10 de septiembre de 2010 TELF. ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 794 COLABORACIÓN DEPORTES EXPOSICIÓN El Gobierno de La Rioja aporta 54.000 euros El Club de Baloncesto Clavijo pone a la Muestra solidaria en beneficio de a la FER para la competitividad Pág. 6 venta sus abonos Pág.13 Cáritas, en Caja Rioja Pág. 16 APERTURA DEL ÚLTIMO TIEMPO DE LEGISLATURA Pág. 5 EL RIOJA Y LOS 5 SENTIDOS Pág. 6 “Mucho trabajo” para el nuevo curso político Pedro Sanz se centra en combatir la crisis a la“que nos ha llevado Zapatero” y en crear empleo, por un desarrollo de la región “sostenido y sostenible” En esta edición se potenciarán, entre otras cosas, las actividades familiares El programa divulgativo de la Cultura del vino 'El Rioja y los 5 Sentidos',organizado por la Consejería de Agricultura,Ganadería y Desarrollo Rural del Gobierno de La Rioja,se celebrará del 3 al 19 de septiembre. visita nuestra web SUMARIO El sector productor del vino pide un precio justo para la uva Pág. 5 Vicente Urquía lanzará el cohete anunciador de las fiestas mateas Pág. 3 Pedro Sanz,abrió el pasado jueves el curso políti- más importante que nos va a tocar este año”. El El nuevo embarcadero del Ebro, www.gentedigital.es co con un desayuno informativo en el que pro- Jefe del Ejecutivo regional fijó sus prioridades pronto será una realidad Pág. 3 metió“mucho trabajo y mucha dedicación en para el nuevo curso político,centrado en comba- esta última etapa, en el último tiempo que nos tir la crisis económica,“conocida popularmente queda de legislatura”,para que el desarrollo de la como la crisis de Zapatero”,y mitigar sus efectos Logroño se une, una vez más, contra región “sea sostenido y sostenible. -

La Evolución De La Televisión En España: Del Franquismo Hacia La Democracia

La Evolución de la Televisión en España: Del Franquismo hacia la democracia Trabajo de Fin de Grado para la titulación de Periodismo, autorizado por la Doctora Dña. Irene Tenorio Vázquez. Curso académico 2016/2017. Profesora titular E.U: Alumno: Dra. Dña. Irene Tenorio Vázquez Daniel Herrera Vargas 1 LA EVOLUCIÓN DE LA TELEVISIÓN EN ESPAÑA: DEL FRANQUISMO HACIA LA DEMOCRACIA Índice 1. Introducción 1.1 Introducción y reflexión personal (Pág. 4) 1.2 Objetivos y metodología (Pág. 5) 1.3 Palabras Claves (Pág. 7) 1.4 Origen de la Televisión (Pág. 8) 1.5 Contexto histórico, político, social y económico de España (Pág. 8) 2. La Televisión en España durante el Franquismo 2.1 Primera Etapa (1956-1962) (Pág. 12) 2.2 Programación (Pág. 15) 2.3 Segunda Etapa (1962-1969) (Pág. 17) 2.4 Programación (Pág. 21) 2.5 Tercera Etapa (1969-1975) (Pág.24) 2.6 Programación (Pág. 28) 3. La Televisión en la Transición Democrática 3.1 La manipulación informativa de TVE (1975-1982) (Pág. 32) 3.2 El Estatuto de RTVE de 1980 (Pág. 36) 3.3 Programación (Pág. 39) 4. El papel de la mujer en televisión y la llegada del “Destape” (Pág. 43) 5. La televisión española a través de “Cuéntame cómo pasó” (Pág. 49) 5.2 Fotogalería de “Cuéntame cómo pasó” (Pág. 51) 6. La etapa socialista y la llegada de la televisión privada 6.1 Felipe González y la falta de pluralismo informativo (1982-1989) (Pág. 79) 6.2 Programación (Pág. 82) 7. Conclusiones (Pág. 86) 2 8. Bibliografía (Pág. 88) Realizado por Daniel Herrera Vargas 3 1. -

Tierra, Indio, Mujer: Pensamiento Social De Gabriela Mistral

Lorena Figueroa Tierra, indio, mujer: Pensamiento social de Gabriela Mistral 2003 - Reservados todos los derechos Permitido el uso sin fines comerciales Lorena Figueroa Tierra, indio, mujer: Pensamiento social de Gabriela Mistral Presentación Maximiliano Salinas Campos El presente trabajo quiere abordar un tema que los chilenos y las chilenas debiéramos haber tenido y querido ya en nuestra memoria colectiva. Se trata de indagar en las claves del pensamiento social de Gabriela Mistral. Un tema no menor para la conciencia de nosotros como pueblo. Gabriela Mistral no fue sólo la adolorida mujer de Desolación. En ella se encuentra un pensamiento social vigoroso y riquísimo para Chile y la América del Sur. Los importantes esfuerzos que día a día se hacen por recopilar sus escritos necesitan al mismo tiempo ser objeto de estudio y de investigación. Y de conocimiento sencillo del mayor número de personas. Especialmente se hace necesario conocer su prosa, que fue «muchas veces su más penetrante poesía», como dijera Pablo Neruda (Confieso que he vivido). En la cátedra de Pensamiento Social de América Latina y Chile que impartimos en la Universidad ARCIS desde 1995, procuramos dar a conocer a Gabriela Mistral en su condición de pensadora original por la justicia y la paz, por América del Sur, sus tierras y sus gentes. Ahora tenemos la alegría y el honor de presentar el trabajo de tres jóvenes tituladas en la Escuela de Periodismo de dicha Universidad con una memoria sobre el tema. Keiko Silva, Lorena Figueroa y Patricia Vargas, grandes amigas y excelentes estudiantes, investigaron con entusiasmo y dedicación constantes para desentrañar los temas con que Gabriela Mistral fue trenzando su pensamiento sobre nuestras sociedades mestizas. -

Daniel D. Vidart

DANIEL D. VIDART EDICIONES DEL BANCO DE GALICIA M ONTEVIDEO 196 1 REGIONALISMO Y UNIVERSALISMO DE LA CULTURA GALLEGA ÓDÉAS DEL AUfrOÉ 1946 — Tomás Berreta. (Estudio sobre el proceso del caudillismo en el Uruguay y del enfrentamiento entre el cam po y la ciudad). Premio Ministerio de Instrucción Pública. 1948 — La Edad de Oro. 1949 __ Esquema de una Sociología Rural Uruguaya. (Trabajo que obtuvo el primer premio en el Concurso orga nizado por el Ministerio de Ganadería y Agricultura entre sus funcionarios técnicos y administrativos). 1950 — Hesiodo, el poeta de la tierra. (Ensayo donde se analizan los elementos sociológicos del poema Los trabajos y los Días). 1955 — La vida rural uruguaya. (Libro premiado en la categoría Ensayos por él Ministerio de Instrucción Pública). 1958 — El caballo y su influencia en América indígena. (Ensayo etnológico sobre la repercusión de las costumbres ecuestres en la cultura del aborigen americano). 1958 — Sociedades marginales de América colonial. (Es tudio sociológico y etnológico sobre los marginales económicos, etnogeográficos y antropológicos de América durante él co loniaje) . 1960 — Sociología Rural. (2 t.). (Tratado publicado por la Editorial Salvat, de Barcelona). 1960 — Las sociedades campesinas del área rioplantese. (Complementación del libro anterior, en el cual se intenta una caracterización del estrato campesino dentro de la sociedad glo bal rioplatense). En prensa — Sociología del tango y otros ensayos río- platenses. DANIEL D. VIDART REGIONALISMO y UNIVERSALISMO DE LA CULTURA GALLEGA 2^2? ■ EDICIONES DEL BANCO DB GALICIA 196 1 A mis hijos Gabriel y Martín Vidart Novo ADVERTENCIA La inmensa mayoría de los libros constituye, en esen cia, un triunfo sobre la ignorancia y él oscurantismo, un re troceso de las fuerzas nocivas; mas la publicación de este li bro, señala una etapa doblemente promisoria, en bien de la difusión de la cultura, puesto que con ella se incorpora una, nueva energía positiva en este campo de acción. -

Dinamicas Del Descanso De La Tierra En Los Andes

DINAMICAS DEL DESCANSO DE LA TIERRA EN LOS ANDES Editores científicos: Dominique HERVE Didier GENlN Gilles RIVIERE IBTA - ORSTOM COTESU Embajada Real de los Países Bajos La Paz, 1994 Primera Edici6n : Noviembre de 1994 Dep6sito Legal : 4-1-917-94 Correcciones y edici6n : M6nica Navia PatriciaTelleria Fotografía de la portada : Didier Genin O ORSTOM: Institut Français de Recherche Scientifique pour le DBveloppement en CoopBration IBTA: Instituto Boliviano de Tecnologia Agropecuaria Convenio "Dinámicas de los Sistemas de Producción en el altiplano boliviano" INDICE Pág. PRESENTACION 9 INTRODUCCION 11 SECCION I PRESENTACION GENERAL 13 Desarrollo sostenible en los Andes Altos: los sistemas de cultivos con descanso largo pastoreado 15 Doniiriique HERVE, IBTA-ORSTOM, Bolivia Rotación de cultivos y su manejo en los Andes del PerÚ 37 Mario TAPIA, Proyecto ASPADERUC, PerÚ SECCION II UN ENFOQUE LINGÜISTICO Y ANTROPOLOGICO 55 Representaciones en quechua de los conceptos de descanso, barbecho y fertilidad del suelo 57 Juan Carlos GODENZZI, Centro Bartolonzé de las Casas, Perii Janett VENGOA, Asociación Pukllasinchis, PerÚ Algunas prácticas en la agricultura andina 73 Noiiato CHUQUIMAh4ANIj Nancy QUISHPE, PerÚ Cultura y cultivos. El sistema de ayrzziqa: memoria e historia de la comunidad (comunidades aymara del altiplano boliviano) 89 Gilles RIVIERE, EHESS-QRSTOM, Bolivia , Pacha: revalorización de su practica en las comunidades altoandinas de Cochabamba Juan SAN MARTIN, AGRUCO, Cochabamba, Bolivia 107 SECCION DI DESCANSO DE LA TIERRA Y FERTILIDAD 125 Evoluciôndel balance hídrico invernal en diferentes parcelas de descanso en el altiplano boliviano 127 Jean VACHER, Ingrid BRUGIONI, Th. FELLMAN, SENHAMI- ORSTOM, Bolivia Intereses y límites de la aplicaciôn de técnicqs de dry-famiing para el manejo del descanso en el altiplano boliviano. -

REVISTA ALASRU Análisis Latinoamericano Del Medio Rural Nueva Época No.10, Octubre 2014

REVISTA ALASRU Análisis Latinoamericano del Medio Rural nueva época no.10, octubre 2014 REVISTA ALASRU Análisis Latinoamericano del Medio Rural nueva época no.10, octubre 2014 Dirección Blanca Aurora Rubio Vega Universidad Nacional Autónoma de México, México Editor César Adrián Ramírez Miranda Universidad Autónoma Chapingo, México Comité Editorial Dra. Silvia Cloquell Dra. Cristina Steffen Universidad Nacional de Riedemann Rosario, Argentina Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, Dra. Luisa Paré Ouellet México Universidad Nacional Autónoma de México, México Carlos Cortez Ruiz Universidad Autónoma Dra. Ana Esther Ceceña Metropolitana Xochimilco, Martorella México Universidad Nacional Autónoma de México, México Dr. Miguel Ángel Sámano Rentería Dra. Beatriz de la Tejera Universidad Autónoma Hernández Chapingo, México Universidad Autónoma Chapingo, México Dr. Hermilo Navarro Garza Colegio de Postgraduados, México ALASRU Análisis Latinoamericano del Medio Rural • Revista de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural • Publicación periódica con arbitraje • Los artículos expresan las opiniones de sus autores y no necesariamente representan el punto de vista de la asociación o de la uach Comité Consultivo Argentina. Gabriela Martínez Dougnac. Bolivia. Ivonne Farah. Brasil. Leonilde Medeiros. Colombia. Darío Fajardo. Chile. José Bengoa. Ecuador. Francisco Hidalgo. México. Armando Bartra. Perú. Fernando Eguren. Uruguay. Diego Piñeiro. Francia. Kostas Vergopoulos, Thierry Linck. Coordinación del número 10: Corrección de estilo: César -

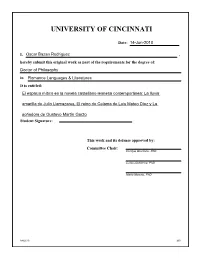

University of Cincinnati

UNIVERSITY OF CINCINNATI Date: 14-Jun-2010 I, Oscar Bazan Rodriguez , hereby submit this original work as part of the requirements for the degree of: Doctor of Philosophy in Romance Languages & Literatures It is entitled: El espacio mítico en la novela castellano-leonesa contemporánea: La lluvia amarilla de Julio Llamazares, El reino de Celama de Luis Mateo Díez y La soñadora de Gustavo Martín Garzo Student Signature: This work and its defense approved by: Committee Chair: Enrique Giordano, PhD Carlos Gutierrez, PhD Maria Moreno, PhD 8/4/2010 930 Bazán 1 El espacio mítico en la narrativa contemporánea castellano-leonesa: La lluvia amarilla , La soñadora y El reino de Celama . by Oscar Bazán ------------------------------------- A Dissertation submitted to the faculty of the Department of Romance Languages In partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor In Philosophy Under the supervision of Enrique Giordano as the committee Chair. In the Graduate Spanish program of McMicken School The University of Cincinnati 2010 Bazán 2 Abstract The primary objective of this work is the study of mythical spaces in the contemporary narrative from Castilla y León. From that objective I propose the recompilation of several characteristics, typical of certain kind of mythical space that we have in these novels. The hypothesis of this dissertation is that, in fact, there is a creation of mythical space in the novels I study. From the selected works I set myself to trace the common lines that those spaces share. The literary corpus is made up of three novels: La lluvia amarilla (1988) by Julio Llamazares, La soñadora (2002) by Gustavo Martín Garzo, and El reino de Celama (2003) by Luis Mateo Díez. -

Las Obras De Entrada Del AVE a Alicante Arrancarán Este Año FOMENTO Y EL AYUNTAMIENTO FACILITAN QUE LLEGUE EN 2012

Las obras de entrada del AVE a Alicante arrancarán este año FOMENTO Y EL AYUNTAMIENTO FACILITAN QUE LLEGUE EN 2012. La licitación del tramo final del tren este mismo mes y la ordenación urbanística de los terrenos allanan el camino para que los alicantinos estrenen el AVE en su plazo. El PSOE ofrece su proyecto de Parque Central en la zona soterrada. 2 ALICANTE Fundado en febrero de 2000. El primer diario que no se vende Viernes 2 JULIO DE 2010. AÑO XI. NÚMERO 2418 Garzón será candidato al Nobel de la Paz tras proponerlo la Fundación Saramago. 6 Obama aboga por legalizar a 11 millones de inmigrantes sin papeles en EE UU 7 Cae una red china que prostituía a mujeres y a cambio sólo les daba de comer. 7 Israel ofrece 1.000 presos palestinos a cambio del soldado Shalit, secuestrado por Hamás. 5 IGUANATANGO AÚLLA EN LA ZONAVOLVO Alicante Amanece los reúne con Antonio JORGE PARÍS tP.Orozco, Seguridad Social y El Pacto. 19 PRIMER MATRIMONIO GAY: «SOMOS UNA PAREJA NORMAL» LLORENTE PASA DE DEBATE: Mañana se cumplen cinco años de la entrada en vigor de la Ley de Matrimonios Homosexuales. Pocos días después, Carlos y Emilio se casaban TORRES ES ELTITULAR.8 en Tres Cantos (Madrid), en la que fue la primera boda entre gays de la historia de España. «Somos demasiado mayores para tener hijos». 6 Sorteos ONCE (jueves 1) 07302 Los alquileres La Primitiva (jueves 1) 14-15-29-30-32-43 (C 26 R 4) PALMERAS Lotería Nacional (jueves 1) 78229 (1º) 19422 (2º) DAÑADAS de veraneo ONCE (miércoles 30) 17263 POR CABLES El tiempo en Alicante, hoy EN FOGUERES son este año El sol sigue luciendo en toda la Vecinos, ecologistas de más baratos provincia y el calor se empieza Alicante Vivo y el PSOE a hacer más pegajoso de noche. -

Edición Impresa

Euskadi saca una ley para no aplicar el repago farmacéutico LOS VASCOS NO TENDRÁN SUBIDA EN EL PRECIO DE LAS MEDICINAS, al contra- BILBAO rio de lo que ocurrirá en el resto del Estado a partir del domingo. Los parados y perceptores de la RGI recibirán los Fundado en febrero de 2000. fármacos gratis. El decreto dice que Sanidad es competencia de Euskadi, y que hay dinero para costearestegasto. 3 El primer diario que no se vende Miércoles 27 JUNIO DE 2012. AÑO XIII. NÚMERO 2864 La Ertzaintza desaloja el gaztetxe de Uribarri, apenas 23 días después de que fuera ocupado. 2 La luz puede subir un 5% en julio si el Gobierno no baja su parte en el recibo eléctrico 9 El Gobierno abre ahora la posibilidad de crear un ‘banco malo’ que limpie los activos ‘tóxicos’. 5 Detenido uno de los etarras más sanguinarios. Participó en el asesinato a Isaías Carrasco. 6 LA PRINCESA CATALINA Lr.GASTÓ 43.500 € EN ROPA 17 El tiempo en Bilbao , hoy MÁXIMA 37 | MÍNIMA 16 OTROS MUNICIPIOS:Vitoria 35/13. San Sebastián 35/15. Pamplona 35/13. Logroño 37/19. Burgos 35/17. Sorteos ONCE (martes 26) 64510 Bonoloto (martes 26) 02-04-08-32-38-45 (C16 R7) ONCE (lunes 25) 01179 Bonoloto (lunes 25) 06-07-26-27-32-44 (C49 R1) EFE UN VERTIDO DE FUEL CIERRA CINCO PLAYAS ASTURIANAS La actualidad, El vertido procedente de una central térmica obligó ayer al Principado a poner bandera roja y prohibir el baño en las playas de Carranques, Xivares, en imágenes Peña María, La Palmera y el Tranquero. -

CIENCIA, Y El “Cosmos” Del Siglo XXI

CIENCIA, y el “Cosmos” del siglo XXI 1 CIENCIA, y el “Cosmos” del siglo XXI 2 CIENCIA, y el “Cosmos” del siglo XXI CIENCIA, y el “Cosmos” del siglo XXI Cubierta: Inspiración de portada. Approaching the Milky Way. Imagen cedida por el autor Jon Lomberg para esta obra (Blog y Libro) Jon Lomberg (web) Montaje cortesía de Pablo Garrido Parra. Este libro tiene una licencia Creative Commons. Cualquier reproducción total o parcial de esta obra deberá hacer un reconocimiento expreso a la autoría de la misma y/o de los capítulos mencionados. No se permite el uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas. La distribución y uso de las obras derivadas se debe hacer bajo una licencia igual a la que se regula la obra original. Las imágenes, figuras, ilustraciones que aparecen están amparadas bajo esta licencia salvo en las que expresamente se hace mención a su autoría/crédito al pie de las mismas. 3 CIENCIA, y el “Cosmos” del siglo XXI 4 CIENCIA, y el “Cosmos” del siglo XXI Presentación y agradecimientos. La presentación de este libro resulta ser muy fácil a la vez que gratificante: “un libro para disfrutar”, un libro que aúna las virtudes de un buen libro de divulgación. Los autores participantes son referentes, reputados científicos y excelentes divulgadores, en sus distintas áreas de trabajo y estudio. Los textos aportados por cada uno de ellos son un ejemplo de claridad, rigor y conseguir, que no siempre es fácil, que la lectura sea amena e interesante. Un libro que consigue mantener al lector “enganchado” a sus páginas, que despierta esa “curiosidad innata de los niños” que todos llevamos dentro y que en muchas ocasiones hemos dejado en el olvido en aras de cuestiones más “importantes y transcendentales”, o eso nos hacemos creer a nosotros mismos. -

Tesis: La Ética De La Tierra De Aldo Leopold

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS COLEGIO DE FILOSOFÍA LA ÉTICA DE LA TIERRA DE ALDO LEOPOLD: ANTECEDENTES Y PERSPECTIVAS TESIS QUE PARA OBTENER EL GRADO DE: LICENCIATURA EN FILOSOFÍA PRESENTA: ALEXANDRA GUADALUPE PERALTA VERDIGUEL ASESORA: DRA. LIZBETH SAGOLS SALES ENERO 2014 UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor. In memoriam Ricardo Peralta Torres y Graciela Gutiérrez Villanueva. A mis papás Lorenzo e Isabel, gracias por su inmenso amor y apoyo, gracias por ayudarme a realizar mi sueño. A mis hermanas Abi y Monse por ser mis compañeras en la vida. A Ángel por todo su apoyo, amor y comprensión. A mi abuelito Ricardo Verdiguel por su cariño y ejemplo de vida. A mis maestros, en especial a la Dra. Lizbeth Sagols que con sabiduría, cariño y paciencia no solo me ha guido en esta investigación sino me ha ayudado a comprender la tarea filosófica de nuestra época. Índice Introducción 3 Capítulo I: Antecedentes de la propuesta ética de Leopold: consideraciones en torno a la postura de Henry David Thoreau 7 1. -

Catálogo De Películas

Catálogo de películas N° Título Autor Cuota 8518 siete vidas Globomedia/Picasso estudios/telecinco 790 7 VIDAS 1.1 8519 siete vidas Globomedia/Picasso estudios/telecinco 790 7 VIDAS 1.2 8520 siete vidas Globomedia/Picasso estudios/telecinco 790 7 VIDAS 1.3 8521 siete vidas Globomedia/Picasso estudios/telecinco 790 7 VIDAS 1.4 8522 siete vidas Globomedia/Picasso estudios/telecinco 790 7 VIDAS 1.5 8523 siete vidas Globomedia/Picasso estudios/telecinco 790 7 VIDAS 1.6 7371 Amigos IVAN ACOSTA 790 ACO / AMI 5202 Pierna Creciente Falda Menguante JAVIER AGUIRRE 790 AGU / PIE 2132 De Ida Y Vuelta SALVADOR AGUIRRE 790 AGUI / IDA 2131 Cachorro MIGUEL ALBALADEJO (bear club) 790 ALB / CAC 7729 Vicky Cristina Barcelona Woody Allen 790 ALL / VIC 9260 Los Abrazos Rotos PEDRO ALMODÓVAR 790 ALM / ABR 1785 Hable Con Ella | Parle avec elle ALMODOVAR 790 ALM / HAB 4939 Kika PEDRO ALMODOVAR 790 ALM / KIK 5340 La Mala Educacion ALMODOVAR 790 ALM / MAL 2129 La Mala Educación PEDRO ALMODÓVAR 790 ALM / MAL 9259 Mujeres Al Borde De Un Ataque De Nervios PEDRO ALMODÓVAR 790 ALM / MUJ 8591 PEPI, LUCI Y BOM OTRAS CHICAS DEL MONTON PEDRO ALMODOVAR 790 ALM / PEP 7736 Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón Pedro Almodóvar 790 ALM / PEP 5329 Què He Hecho Yo Para Merecer Esto? PEDRO ALMODOVAR 790 ALM / QUE 2128 ¿Qué He Hecho Yo Para Merecer Esto!! PEDRO ALMODÓVAR 790 ALM / QUE 9258 Todo Sobre Mi Madre PEDRO ALMODOVAR 790 ALM / TOD 9257 Carne Tremula PEDRO ALMODOVAR 790 ALM /CAR 2407 Abre Los Ojos ALEJANDRO AMENABAR 790 AME / ABR 9269 Agora Alejandro Amenábar 790 AME