Instituto Inkari - Cusco

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

¿El Almirante Gabriel Arango Bacci

ISSN2011-7698 PERIÓDICO NIT: 900230208-6 ELSOL Cartagena de Indias 22 de junio de 2009 Año 1 No. 17 Las cosas como son www.periodicoelsol.net Cuernos entrelazados ¿El almirante Gabriel Arango Bacci: crucificado por amoríos y por viejas cuentas de cuartel? en demanda de divorcio de Ingrid Betancourt con el publicista cartagenero Juan Carlos Lecompte La homeopatía y el insomnio Es una de las enfermedades del BAJO EL SOL DE HOY sueño más comunes, aunque ge- neralmente se concibe el insom- Yuri Leveratto hace nio únicamente como la forma para iniciar el sueño, lo cierto es la expedición de que la dificultad para dormir pue- El Sol a las pirámides de tomar varias formas. de Pantiacolla en Madre de Dios, Perú Poesias Semillas de Juan Carlos damasco para Céspedes curar el cancer definitivamente (Siddartha) EDITORIALES 2 Cartagena de Indias 22 de junio de 2009 Año 1 No. 17 EDITORIAL El mundo en que vivimos Colombia se está volviendo invivible e inviable. El país sumido en el desempleo y el subempleo, caracterizado por una nube de mototaxistas que se están quedando sin clientes en una feroz competencia en que muchos mue- Don Vicenzo en prensa ren, otros quedan lisiados y otros se quedan sin ingre- Esto de los italianos y su descendencia ha- sos. Todo en medio de un gobierno que miente y miente ciendo historia en el Caribe colombiano es porque no tiene gente capaz a su interior para poner en cosa seria. Prueba de ello es la posesión de El Personaje marcha las promesas fallidas del jefe de gobierno en sus Don Vicenzo, Vicente Arcieri, como jefe de dos campañas electorales ni sabe cómo hacerlo o sabien- prensa de la Alcaldía Distrital, reemplazan- do no toca los intereses profundos de los acaparadores do a la bella e inteligente Mercedes Posada y usufructuadores del poder económico y político y que Meola, cuya salida lamentamos en su opor- desconocen que el presente y el futuro del capitalismo tunidad. -

Ä Æ Ä Æ Ä Æ Ä Æ Ä Æ Ä Æ Ä Æ

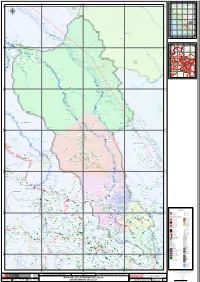

81° W 78° W 75° W 72° W 69° W 800000 820000 840000 ° ° 0 0 R 0 í 0 o 0 C 0 COLOMBIA a 0 l 0 l a n 0 0 ECUADOR Victoria g a 2 2 6 Sacramento Santuario 6 8 8 S S 560 Nacional ° ° Esmeralda Megantoni 3 3 TUMBES LORETO PIURA AMAZONAS S S ° ° R 6 LAMBAYEQUECAJAMARCA BRASIL 6 ío 565 M a µ e SAN MARTIN Quellouno st ró Trabajos n LA LIBERTAD Rosario S S Bellavista ° ° 9 ANCASH 9 HUANUCO UCAYALI 570 PASCO R Mesapata 1 ío P CUSCO a u c Monte Cirialo a Ocampo r JUNIN ta S S m CALLAOLIMA ° b ° o MADRE DE DIOS 2 2 1 Rí CUSCO 1 Paimanayoc o M ae strón HUANCAVELICA OCÉANO PACÍFICO Chaupimayo AYACUCHOAPURIMAC 575 ICA PUNO S S Mapitonoa ° ° Chaupichullo Lacco 1 5 5 Qosqopata Quellomayo 1 1 Emp. CU-104. Mameria AREQUIPA Llactapata MOQUEGUA Huaynapata Emp. CU-104. Miraflores MANU Alto Serpiyoc. BOLIVIA S S TACNA Cristo Salvador Achupallayoc ° Emp. CU-698 ° Larco 580 8 8 Emp. CU-104. 1 1 Quesquento Alto. Yanamayo CU Limonpata CU «¬701 81° W 78° W 75° W 72° W 69° W CU Campanayoc Alto Emp. CU-698 Chunchusmayo Ichiminea «¬695 Kcarun 693 Antimayo «¬ Dos De Mayo Santa Rosa Serpiyoc Cerpiyoc Serpiyoc Alto Mision Huaycco Martinesniyoc San Jose de Sirphiyoc Emp. CU-694 (Serpiyoc) CU Emp. CU-696 CU Cosireni Paititi Quimsacocha Emp. CU-105 (Chancamayo) 694 Limonpata Santa C¬ruz 698 Emp. CU-104 585 R « R ¬ « Emp. CU-104 (Lechemayo). í ío CU o U Ur ru ub 697 Emp. -

Plan Copesco

GOBIERNO REGIONAL CUSCO PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2007 -2011. CUSCO – PERÚ SETIEMBRE 2007 1 GOBIERNO REGIONAL CUSCO PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO INTRODUCCION En la década de 1960, a solicitud del Gobierno Peruano el PNUD envió misiones para la evaluación de las potencialidades del País en materia de desarrollo sustentable, resultado del cual se priorizó el valor turístico del Eje Cusco Puno para iniciar las acciones de un desarrollo sostenido de inversiones. Sobre la base de los informes Técnicos Vrioni y Rish formulados por la UNESCO y BIRF en los años 1965 y 1968 COPESCO dentro de una perspectiva de desarrollo integral implementa inicialmente sus acciones en la zona del Sur Este Peruano sobre el Eje Machupicchu Cusco Puno Desaguadero. Los años que represente el trabajo regional del Plan COPESCO han permitido el desarrollo de esta actividad. Una de las experiencias constituye el Plan de Desarrollo Turístico de la Región Inka 1995-2005, elaborado por el Plan Copesco por encargo del Gobierno Regional, instrumento de gestión que ha permitido el desarrollo de la actividad turística en la última década, su política también estuvo orientado al desarrollo turístico por circuitos turísticos identificados, El Plan Estratégico Nacional de Turismo- PENTUR 2005-2015, considera que el turismo es la segunda actividad generadora de divisas, y su vez es la actividad prioritaria del Gobierno para el periodo 2005. Este Plan Estratégico se circunscribe en las funciones y lineamientos del MINCETUR, Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado. CUSCO AL 2012, los Planes Estratégicos Provinciales y específicamente en las funciones y objetivos del PER Plan COPESCO, unidad ejecutora del Gobierno Regional Cusco: las que se pueden traducir en la finalidad de ampliar y diversificar la oferta turística en el contexto Regional. -

Identificacion De Las Condiciones De Riesgos De Desastres Y Vulnerabilidad Al Cambio Climatico De La Region Cusco

IDENTIFICACION DE LAS CONDICIONES DE RIESGOS DE DESASTRES Y VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMATICO DE LA REGION CUSCO RESUMEN EJECUTIVO El presente estudio comprende la elaboración y descripción de una serie de pautas técnicas y actividades capaz de cumplir con los objetivos principales de la consultoría que es la Identificación de las condiciones de Riesgo de desastres y vulnerabilidad al cambio climático de la Región Cusco, para tal efecto se realizaron las consultas de bibliografías y estudios ya realizados a fin de extraer la información necesaria que sirvió de soporte y base en la sustentación, como por ejemplo la Zonificación económica y ecológica, ZEE de la Región Cusco. Para lograr los objetivos se cumplieron las pautas técnicas trazadas desde un inicio, siendo 7 pautas en total, cada una de ellas desarrolladas desde su enfoque lógico, dando como resultado la generación de posibles escenarios de riesgo en la región. La Caracterización del entorno geográfico comprendió una serie de actividades que permitieron conocer el territorio desde un enfoque general, como saber cómo está dividido política y administrativamente la region, la cantidad de habitantes con los que cuenta la Región Cusco según censo del año 2007 y estimación al año 2015 ver la tasa de crecimiento, así como se especializaba y articulaba la región con otras regiones, determinando además los principales núcleos urbanos conociendo también las principales características físicas, climáticas, biológicas y socioeconómicas. Uno de los grandes productos del estudio es la determinación -

El Hinterland Sudamericano En Su Trágico Laberinto Fluvial: Reconstrucción Biogeográfica Y Etnopolítica O Su Hilo De Ariadna (*)

1 El hinterland sudamericano en su trágico laberinto fluvial: reconstrucción biogeográfica y etnopolítica o su Hilo de Ariadna (*) Por Eduardo R. Saguier Museo Roca-CONICET http://www.er-saguier.org y la contribución cartográfica y digital del Arquitecto e historiador José Antonio Hoyuela Jayo Director del Seminario (TERYSOS, Valladolid, España) Resumen Palabras claves Agradecimientos Indice I.- Crisis nacional latinoamericana y análisis etnográficos y geológicos II.- Pueblos mesiánico-antropofágicos sin estado III.- Peregrinaciones chamánico-animistas IV.- Etnogénesis de la partición sudamericana y de su trágico hinterland V.- Reconstrucción biogeográfica y etnopolítica V-a.- Descubrimiento de varaderos y territorios amazónicos inexplorados VI.- Tratados que abrogan tratados y conflictividad crónica en las demarcaciones amazónico-chaqueñas VII.- Intentos de romper la dualidad biogeográfica y adquirir una nueva identidad espacial (1919-1980) VIII.- Rivalidad entre opciones integradoras y mutiladoras (1969-1998) IX.- Fatalismo geopolítico en espacios hidrográficos desintegrados (1919-2014) IX-a.- Congresos de ingenieros latinoamericanos y el hinterland fluvial X.- Integración biogeográfica pan-amazónica en oposición al modelo mutilador. X-a.- Obras hidráulicas y comparaciones históricas mundiales XI.- Esterilidad de las pugnas entre potencias regionales, malversaciones del BID- Banco Mundial y caracterización de las hidrovías de América Latina Apéndice-A.- Circuito laberíntico fluvial en el espacio amazónico-platino (Mapa I) A-I.- Primer -

Plan Estrategico Institucional 2012-2016 (Parte 1)

GOBIERNO REGIONAL CUSCO PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO PRESENTACIÓN El Proyecto Especial Regional Plan COPESCO, institución dependiente del Gobierno Regional Cusco, fue creado mediante Decreto Supremo 001‐69‐IC/DS, de fecha 25 de abril de 1969, como Comisión Especial, órgano ejecutor de un Programa de Inversiones del Ministerio de Industria y Turismo, con el objeto de ejecutar un Plan de Desarrollo Regional en función del Turismo; dándole, por Decreto Ley N° 20176 del 16 de octubre de 1973 la calidad de Dirección Ejecutiva. La formulación del PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI‐PER PLAN COPESCO) 2012 ‐ 2016, responde a las tareas asignadas al PER Plan COPESCO, dando cumplimiento a las disposiciones y directivas que al respecto existen, con la finalidad de contar con un instrumento que sirva para la gestión institucional y la coordinación de acciones entre las unidades ejecutoras del Pliego Presupuestal Gobierno Regional Cusco. La denominación de la institución es Proyecto Especial Regional Plan COPESCO, presupuestalmente funciona como una Unidad Ejecutora del Pliego Gobierno Regional Cusco, y por sus características de intervención es de carácter permanente como parte de la inversión pública del Gobierno Regional Cusco; por el enfoque de planeamiento y ejecución de planes, programas y proyectos para el desarrollo turístico e inversión pública cumpliendo la meta de aporte en la calidad de vida de la población local, nacional e internacional. Considerando la envergadura institucional de aporte en el planeamiento y ejecución de inversión pública y de proyectos de desarrollo turístico, ejecuta sus actividades desde 1969 por más de 43 años con una mayor proyección en el tiempo y se enmarca en un horizonte de largo plazo; por ello, mantiene funciones permanentes y requiere de un Plan Estratégico Institucional (PEI). -

Instituto De Investigación Arqueológica Inkari

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA INKARI PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA DE SUPERFICIE (SIN EXCAVACIÓN) CIUDADELA INKA DE MACHUPICCHU Aqlgo. HILBERT SUMIRE BUSTINCIO RNA Nº BS-0855 Cusco, Diciembre del 2011 INTRODUCCIÓN I. FINES Y OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLÓGICA 1.0.0. DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA O LUGAR DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS INDICANDO LOS MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS PRESENTES EN LA ZONA 1.1.0. UBICACIÓN DEL PROYECTO 1.2.0. DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA DEL SITIO 1.2.3. MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS PRESENTES EN LA ZONA 1.3.0. MAPA DE UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 1.3.0. OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA DE SUPERFICIE (SIN EXCAVACIÓN) 1.4.0. BREVE EXPOSICIÓN DE LOS ANTECEDENTES 1.4.1. ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS 1.4.2. ANTECEDENTES DOCUMENTALES 1.5.0. PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA EN LA QUE SE INSERTA LA TEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN 1.6.0. HIPÓTESIS DE TRABAJO 1.7.0. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA PARA LA INVESTIGACIÓN (EN ANEXOS) II. PLAN DE LOS TRABAJOS A EJECUTARSE EN EL MARCO DEL PROYECTO, TANTO EN EL CAMPO COMO EN EL GABINETE 2.1.0. RELACIÓN DEL PERSONAL PARTICIPANTE INCLUYENDO SU GRADO DE INSTRUCCIÓN Y LA FUNCIÓN DE CADA MIEMBRO DEL EQUIPO 2.2.0. ENUMERACIÓN DE LAS FASES DE INVESTIGACIÓN, INCLUYENDO TRABAJOS DE CAMPO, GABINETE Y/O LABORATORIO Y PREPARACIÓN DEL INFORME; INDICANDO LA DURACIÓN CADA FASE DE LOS TRABAJOS EN FORMA DE CRONOGRAMA. 2.2.1. TRABAJOS DE CAMPO 2.2.2. TRABAJOS DE GABINETE 2.2.3. PREPARACIÓN DEL INFORME 2.2.4. DURACIÓN ESTIMADA DE CADA FASE DE LOS TRABAJOS EN FORMA DE CRONOGRAMA 2.3.0. -

AL ESTE DE LOS ANDES Relaciones Entre Las Sociedades Amazónicas Y Andinas Entre Los Siglos XV Y XVII

AL ESTE DE LOS ANDES Relaciones entre las sociedades amazónicas y andinas entre los siglos XV y XVII AL ESTE DE LOS ANDES Relaciones entre las sociedades amazónicas y andinas entre los siglos XV y XVII F. M. Renard Casevitz - Th. Saignes y A. C. Taylor Traducido por: Juan Carrera Colin Revisado por: Gonzalo Flores y Olinda Celestino Este libro es el Segundo que Ed. ABYA-YALA, publica en Coedición con el Instituto de Estudios Andinos Corresponde al Tomo XXXI de la Colección Travaux de l’IFEA 1ra. edición en francés: L’Inca, l’Espagnol, et les Sauvages. Editions Rechercher sur les Civilisations Paris 1986, “Sinthése” nº 21 1ra. edición en español: Coedición 1988 • Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA) Casilla 278 - Lima 18. PERÚ 1ra. Edición en Ediciones Abya-Yala dos tomos 2da. Edición Ediciones Abya-Yala en español: Av. 12 de Octubre 14-30 y Wilson Casilla 17-12-719 Telfs.: 2562-633 / 2506-267 Fax: 2506-255 / 2506-267 E-mail: [email protected] Quito-Ecuador ISBN: 9978-04-259-8 INDICE Prefacio.......................................................................................................................................... 9 LOS PIEDEMONTES ORIENTALES DE LOS ANDES CENTRALES Y MERIDIONALES: DESDE LOS PATAGUA HASTA LOS CHIRIGUANO PARTE 1 Los horizontes andinos y amazónicos Introducción .................................................................................................................................. 17 Capítulo I La herencia ................................................................................................................................... -

INSTITUTO INKARI – CUSCO Informe Final PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA DE SUPERFICIE (SIN EXCAVACIÓN) CIUDADELA INKA DE MACHU PICCHU

INSTITUTO INKARI – CUSCO Informe Final PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA DE SUPERFICIE (SIN EXCAVACIÓN) CIUDADELA INKA DE MACHU PICCHU Aqlgo. HILBERT SUMIRE BUSTINCIO RNA N BS – 0855 Cusco, Mayo del 2012 2 “PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA DE SUPERFICIE (SIN EXCAVACIÓN) EN LA CIUDADELA INKA DE MACHU PICCHU” INTRODUCCIÓN CAPITULO I I INDICACIÓN DEL SITIO O MONUMENTO ARQUEOLÓGICO 1.1. UBICACIÓN 1.2. ANTECEDENTES 1.3. ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL SITIO O MONUMENTO 1.4. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SITIO O MONUMENTO CAPITULO II II. EQUIPO DE INVESTIGADORES Y SUS RESPONSABILIDADES EN EL PROYECTO CAPITULO III III. PLAN DE LAS LABORES EFECTUADAS EN CAMPO COMO GABINETE, A MANERA DE CRONOGRAMA 3.1. TRABAJOS DE CAMPO. 3.2. TRABAJOS DE GABINETE. 3.3. ELABORACIÓN DEL INFORME. CAPITULO IV IV. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECONOCIMIENTO EMPLEADOS EN EL PROYECTO 4.1. MÉTODO DE RECONOCIMIENTO 4.2. TÉCNICAS DE RECONOCIMIENTO 4.2.0. MODELOS TÉCNICOS DE GPR-GEO-RADAR. 4.2.1. ROVER CII NEW EDITION: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 4.2.2. CAVEFINDER. 4.2.3. GOLDEN KING DPRP 3D. 4.2.4. DISCRIMINADOR DE FRECUENCIAS MOLICULAR. 4.3. DESCRIPCIÓN DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS ESTUDIADOS. 4.3.1. SECTOR II, SUB SECTOR E, RECINTO 02, UNIDAD 03 (ZONA 01). 4.3.2. SECTOR II, SUB SECTOR A, RECINTO 01, UNIDAD 18 (ZONA 02). 4.3.3. SECTOR III, SUB SECTOR A, RECINTO 03 – 05, UNIDAD 13 (ZONA 03). 4.3.4. SECTOR II, SUB SECTOR B, RECINTO 17, UNIDAD 10 (ZONA 4). 4.3.5. SECTOR III, SUB SECTOR A, RECINTO 06, UNIDAD 15 (ZONA 5). -

Plan Director De Las Áreas Naturales Protegidas (Estrategia Nacional)

Ministerio Servicio Nacional de PERÚ del Ambiente Áreas Naturales Protegidas por el Estado PLAN DIRECTOR DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS (ESTRATEGIA NACIONAL) AGOSTO 2009 PREFACIO De acuerdo al Artículo 19º de la Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley Nº 26834 de 1997), los lineamientos de política y planeación estratégica de las Áreas Naturales Protegidas en su conjunto, serán definidos en un documento denominado "Plan Director de las Áreas Naturales Protegidas". Este documento, será elaborado y revisado bajo un amplio proceso participativo, deberá contener, cuando menos, el marco conceptual para la constitución y operación a largo plazo de las Áreas Naturales Protegidas del SINANPE, Áreas de Conservación Regional y Áreas de Conservación Privada; así como, analizar los tipos de hábitat del Sistema y las medidas para conservar y completar la cobertura ecológica requerida. Basado en la descripción anterior, se han identificado dos componentes claramente diferenciados pero complementarios en el Plan Director: i) componente orientador y ii) componente de planificación. Como se aprecia en el Índice del contenido, el documento cuenta con tres partes que responden a estos componentes y a la necesidad de establecer un marco conceptual general que sirva de referencia al mosaico de grupos interesados que intervienen en la gestión de las áreas naturales protegidas en todo nivel: PRIMERA PARTE: MARCO CONCEPTUAL GENERAL. SEGUNDA PARTE: COMPONENTE ORIENTADOR PARA LA GESTIÓN. TERCERA PARTE: COMPONENTE DE PLANIFICACIÓN PARA LA GESTIÓN. Antes de abordar las diferentes partes del documento, se presenta una sección de JUSTIFICACIÓN Y ALCANCES DEL PROCESO DE REVISIÓN, en la cual se describe el ámbito y las características del documento y el proceso. -

Los Supremos Dioses Del Antiguo Perú Apu Y Pachamama

LOS SUPREMOS DIOSES DEL ANTIGUO PERÚ APU Y PACHAMAMA C.V. Federico Kauffmann Doig 1 [email protected] UNIVERSIDAD RICARDO PALMA Lima, Perú. PALABRAS CLAVE: religión, dioses, inti (Sol), connubio, sustento. SUMARIO El recurrir como fuente de estudio también a testimonios etnográficos así como iconográfico–arqueológicos, condujo al autor a poner en duda el carácter heliolátrico que viene adjudicándose a la religión profesada por los antiguos peruanos, particularmente en el Incario (Kauffmann Doig 1996a, 2001a, 2001d, 2002a, 2003, 2011b). Estima que al Sol le cupo el rol únicamente de personificar a aquel ente divino, imaginado como varón y que ocupaba el sitial más alto en el panteón andino; a semejanza como la Luna personificaba a la Pachamama, la otra divinidad superior, de condición femenina y que era materializada en los suelos cultivables y pastizales. Se presumía que estas divinidades supremas -a las que para caracterizarlas en su esencia venimos denominándolas Dios del Agua y Diosa Tierra-, eran las deidades que en un simbólico connubio ofrendaban el sustento garante de la existencia. SUMMARY KEY WORDS: religion, gods, Inti (Sun), nuptial union, sustenance. His studies focused upon both ethnographic testimonies and iconographic-archaeological evidence led the author to doubt the heliolatry-based character which has traditionally been attributed to the religion practiced by ancient Peruvians, particularly during the Inca period (Kauffmann Doig 1991, 1996, 1999, 2001d, 2003, 2011b). He believes that the sun fulfilled the role of merely personifying the divine being imagined as a man and seen as occupying the highest rank within the Andean pantheon; in the same way that the moon personified Pachamama, the other supreme deity, considered as feminine and materialized in cultivable land and pastures. -

Informe De Gestion Del Iii Trimestre

INFORME DE GESTIÒN 2009 III TRIMESTRE 1 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado Informe de Gestión 2009 – III TRIMESTRE TABLA DE CONTENIDO Presentación CAPITULO I.- INFORMACIÓN INSTITUCIONAL. 1.1 Antecedentes. 1.2 Visión. 1.3 Misión. 1.4 Objetivos. 1.5 Organización. CAPITULO II.- RESULTADOS OBTENIDOS A NIVEL DE EJES TEMÁTICOS. 2.1 Áreas Naturales Protegidas y cobertura. 2.2 Comités de Gestión y Comisiones Ejecutivas. 2.3 Planes Maestros. 2.3 Promoción del Turismo. 2.4 Evaluaciones ambientales. 2.5 Petitorios mineros. 2.6 Otros. CAPITULO III.- RESULTADOS OBTENIDOS A NIVEL DE PROYECTOS 3.1 Proyecto SNIP Nº 74025: Conservación y Manejo sostenible de la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas. 3.2 Proyecto SNIP Nº 86205: Conservación y Desarrollo Sostenible del Santuario Nacional Lagunas de Mejía. 3.3 Proyecto SNIP Nº 66940: Conservación y Desarrollo Sostenible de la Reserva de Biosfera del Noroeste. 3.4 Proyecto SNIP Nº 09314: Construcción, Implementación y Funcionamiento del centro de interpretación del Santuario Histórico de Macchu Picchu”. 3.5 Otros proyectos con incidencia en la Gestión de las Áreas Naturales Protegidas. CAPITULO IV.- INFORMACIÓN PRESUPUESTAL-FINANCIERA 4.1 Ejecución de Ingresos. 4.2 Ejecución de Gastos. 4.3 Ejecución de Ingresos VS Gastos. CAPITULO V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 5.1 Conclusiones. 5.2 Recomendaciones. ANEXOS Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 2 Informe de Gestión 2009 – III TRIMESTRE PRESENTACIÓN Habiendo concluido el Tercer Trimestre, del primer Año de haber iniciado sus actividades el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP, cabe destacar que en este periodo, su gestión se ha caracterizado por sus importantes logros.