Amazonia Peruana N 31

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

¿El Almirante Gabriel Arango Bacci

ISSN2011-7698 PERIÓDICO NIT: 900230208-6 ELSOL Cartagena de Indias 22 de junio de 2009 Año 1 No. 17 Las cosas como son www.periodicoelsol.net Cuernos entrelazados ¿El almirante Gabriel Arango Bacci: crucificado por amoríos y por viejas cuentas de cuartel? en demanda de divorcio de Ingrid Betancourt con el publicista cartagenero Juan Carlos Lecompte La homeopatía y el insomnio Es una de las enfermedades del BAJO EL SOL DE HOY sueño más comunes, aunque ge- neralmente se concibe el insom- Yuri Leveratto hace nio únicamente como la forma para iniciar el sueño, lo cierto es la expedición de que la dificultad para dormir pue- El Sol a las pirámides de tomar varias formas. de Pantiacolla en Madre de Dios, Perú Poesias Semillas de Juan Carlos damasco para Céspedes curar el cancer definitivamente (Siddartha) EDITORIALES 2 Cartagena de Indias 22 de junio de 2009 Año 1 No. 17 EDITORIAL El mundo en que vivimos Colombia se está volviendo invivible e inviable. El país sumido en el desempleo y el subempleo, caracterizado por una nube de mototaxistas que se están quedando sin clientes en una feroz competencia en que muchos mue- Don Vicenzo en prensa ren, otros quedan lisiados y otros se quedan sin ingre- Esto de los italianos y su descendencia ha- sos. Todo en medio de un gobierno que miente y miente ciendo historia en el Caribe colombiano es porque no tiene gente capaz a su interior para poner en cosa seria. Prueba de ello es la posesión de El Personaje marcha las promesas fallidas del jefe de gobierno en sus Don Vicenzo, Vicente Arcieri, como jefe de dos campañas electorales ni sabe cómo hacerlo o sabien- prensa de la Alcaldía Distrital, reemplazan- do no toca los intereses profundos de los acaparadores do a la bella e inteligente Mercedes Posada y usufructuadores del poder económico y político y que Meola, cuya salida lamentamos en su opor- desconocen que el presente y el futuro del capitalismo tunidad. -

Rundreise I Nordperu 17Dager

Rundreise i Nordperu 17Dager Machete Tours Danmark 1 Side Rundreise i Nordperu 17 Dager Har du besøkt Peru før? Eller ønsker du ganske enkelt ikke å vandre på de samme turiststier som alle andre? Kanskje du vil se noe annet enn det berømte inkacitadellet Machu Picchu? Eller du ikke ønsker å reise gjennom Den hellige dalen? Men vil alli- kevel utforske en gammel sivilisasjon og nyte den vakre naturen? Da er en rundreise i det nordlige Peru noe for deg! Denne reisen tar deg med til Amazonas-regnskogens periferi, og videre til verdens tørreste ørken Atacama, og til verdens høyest beliggende tropiske fjellkjede, Cordille- ra Blanca. Vi utforsker regionens rike arkeologiske arv. Slik som det unike Chavin de Huantar som er på UNESCOs verdensarvliste, og som dateres til år 800 før Kristus. Vi drar videre til Chachapoyas-skogene og den enorme fjellbyen Kuelap som er over 1000 år gammel. Så besøker vi pyramidene i Sipan, Tucume og byen Chan Chan som er bygget av soltørket tegl! Dette er levninger fra kulturer som bodde her lenge før inkafolket. Under reisen er det tid til å slappe av på noen av de flotteste strendene i Peru ved Mancora. Mancora er perfekt for bading, og regnes som et av Sør-Amerikas beste steder for surfing. Program • Dag 1: Lima Ankomst • Dag 2: Lima Byrundtur og afgang til Tarapoto • Dag 3: Tarapoto • Dag 4: Tarapoto til Chachapoyas • Dag 5: Chachapoyas til Kuelap • Dag 6: Kuelap til Chachapoyas • Dag 7: Chachapoyas til Máncora • Dag 8: Máncora • Dag 9: Máncora til Chiclayo • Dag 10: Sican Ruin • Dag 11: Lord of Sipan til Huanchaco • Dag 12: Huanchaco til Huaraz • Dag 13: Chavin de Huantar • Dag 14: Huaraz • Dag 15: Huaraz til Caral og Lima • Dag 16: Museo de la Nación og lufthavn • Dag 17: Hjemkomst 2 Side Machete Tours Danmark Dag 1: Ankomst til Lima Ved ankomsten til Jorge Chavez-flyplassen i Lima møtes dere av en representant fra Machete Tours, og får transport til det komfortable hotellet Ducado. -

Ä Æ Ä Æ Ä Æ Ä Æ Ä Æ Ä Æ Ä Æ

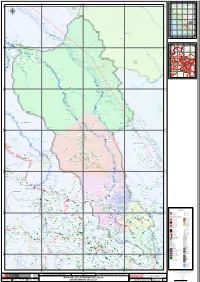

81° W 78° W 75° W 72° W 69° W 800000 820000 840000 ° ° 0 0 R 0 í 0 o 0 C 0 COLOMBIA a 0 l 0 l a n 0 0 ECUADOR Victoria g a 2 2 6 Sacramento Santuario 6 8 8 S S 560 Nacional ° ° Esmeralda Megantoni 3 3 TUMBES LORETO PIURA AMAZONAS S S ° ° R 6 LAMBAYEQUECAJAMARCA BRASIL 6 ío 565 M a µ e SAN MARTIN Quellouno st ró Trabajos n LA LIBERTAD Rosario S S Bellavista ° ° 9 ANCASH 9 HUANUCO UCAYALI 570 PASCO R Mesapata 1 ío P CUSCO a u c Monte Cirialo a Ocampo r JUNIN ta S S m CALLAOLIMA ° b ° o MADRE DE DIOS 2 2 1 Rí CUSCO 1 Paimanayoc o M ae strón HUANCAVELICA OCÉANO PACÍFICO Chaupimayo AYACUCHOAPURIMAC 575 ICA PUNO S S Mapitonoa ° ° Chaupichullo Lacco 1 5 5 Qosqopata Quellomayo 1 1 Emp. CU-104. Mameria AREQUIPA Llactapata MOQUEGUA Huaynapata Emp. CU-104. Miraflores MANU Alto Serpiyoc. BOLIVIA S S TACNA Cristo Salvador Achupallayoc ° Emp. CU-698 ° Larco 580 8 8 Emp. CU-104. 1 1 Quesquento Alto. Yanamayo CU Limonpata CU «¬701 81° W 78° W 75° W 72° W 69° W CU Campanayoc Alto Emp. CU-698 Chunchusmayo Ichiminea «¬695 Kcarun 693 Antimayo «¬ Dos De Mayo Santa Rosa Serpiyoc Cerpiyoc Serpiyoc Alto Mision Huaycco Martinesniyoc San Jose de Sirphiyoc Emp. CU-694 (Serpiyoc) CU Emp. CU-696 CU Cosireni Paititi Quimsacocha Emp. CU-105 (Chancamayo) 694 Limonpata Santa C¬ruz 698 Emp. CU-104 585 R « R ¬ « Emp. CU-104 (Lechemayo). í ío CU o U Ur ru ub 697 Emp. -

Arqueología De La Cuenca Del Río Guabayacu. Región San Martín, Perú

Arqueología Arqueología de la cuenca del río Guabayacu. Región San Martín, Perú Archaeology of the river basin Guabayacu, Region San Martin, Peru Recibido: 02/09/2009 Alberto Bueno Mendoza Aprobado: 20/11/2009 Universidad Nacional Mayor de San Marcos [email protected] Miguel Cornejo García Universidad Nacional de Trujillo [email protected] RESUMEN Los territorios de las regiones San Martín y Amazonas son geográficamente continuados, ambos de ecosistema altoandino y bosque de nubes; se caracterizan por presentar valles, quebradas, cañones, laderas, geomorfologías elevadas y lagos de origen volcánico; numerosos ríos de volúmenes diversos cursan sus tierras bajas, los que drenan al río Huallaga su colector mayor. En la región San Martín conjuncionan las tierras altas de los Andes del norte (provincia de Bolívar, La Libertad) de la margen derecha del río Marañón, cuyas jalcas y punas extiéndense penetrando al Monte de Nubes. Las prospecciones y trabajos arqueológicos fueron ejecutados los años 2003-2005 con el patrocinio del explorador norteamericano Gene Savoy. Los sitios arqueológicos descubiertos están ubicados en ambas márgenes del río Guabayacu, distrito de Alto Saposoa, provincia de Huallaga. PALABRAS CLAVE: Laderas, sitios arqueológicos, arquitectura, asentamientos, plataformas, casa circular, mausoleos. ABSTRACT The territories of Amazonas and San Martin regions are geographically continuous, both the ecosystem and high Andean cloud forest, are characterized by valleys, gorges, canyons, slopes, geomorphology and high volcanic lakes, numerous rivers of vanous pursue higher volumes lowlands, the Huallaga River draining its greatest manifoid. In the San Martin region of a conjunction of the Andean highlands north (province of Bolivar, La Libertad) on the right bank of the Marañon River, whose penetrating extends punas jalcas and the Mount of Clouds. -

Carolina a Miranda Aimée Dowl, Katy Shorthouse, Luke Waterson Beth Williams

Peru Carolina A Miranda Aimée Dowl, Katy Shorthouse, Luke Waterson Beth Williams 01-prelims-per7.indd 1 17/12/2009 1:20:11 PM BEST OF PERU Clinging to the Andes, between the parched coastal desert and the drippy expanse of the Amazon rainforest, Peru offers such a wide range of experiences that it can be difficult to choose between them. Solemn pilgrimages honor gods both Christian and indigenous. Neon-lit discos get jam-packed with reveling youth. Ancient ruins regularly divulge bits of prehistory. And then, of course, there is the food – a bounty of sublime concoctions made from ingredients native and contemporary. Welcome to Peru – it’s going to be one tasty trip. RICHARD I’ANSON 02-best-of-per7.indd 5 17/12/2009 1:21:43 PM 6 Essential Peru There’s north, there’s south, desert and jungle. There are museums to visit, lakes to ogle, waves to surf, labyrinthine cities to explore – and enough ancient ruins to keep archaeologists employed for centuries. Where to start? This is our guide to a few essentials. TIPLING; 3 BRENT WINEBRENNER 2 DAVID 1 ERIC WHEATER; 02-best-of-per7.indd 6 17/12/2009 1:21:50 PM 7 Lake Titicaca Máncora Less a lake than a highland ocean, the This internationally famous surf spot (p376 ) Titicaca area is home to fantastical sights: has something for everyone – even folks floating islands made of totora reeds (p207), who don’t hang ten. There’s horse riding, pre-Columbian funerary towers (p206 ) and hot springs and beach combing to fill the fertility temples full of stone phalluses days, while street parties and beachside ( p212 ). -

Plan Copesco

GOBIERNO REGIONAL CUSCO PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2007 -2011. CUSCO – PERÚ SETIEMBRE 2007 1 GOBIERNO REGIONAL CUSCO PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO INTRODUCCION En la década de 1960, a solicitud del Gobierno Peruano el PNUD envió misiones para la evaluación de las potencialidades del País en materia de desarrollo sustentable, resultado del cual se priorizó el valor turístico del Eje Cusco Puno para iniciar las acciones de un desarrollo sostenido de inversiones. Sobre la base de los informes Técnicos Vrioni y Rish formulados por la UNESCO y BIRF en los años 1965 y 1968 COPESCO dentro de una perspectiva de desarrollo integral implementa inicialmente sus acciones en la zona del Sur Este Peruano sobre el Eje Machupicchu Cusco Puno Desaguadero. Los años que represente el trabajo regional del Plan COPESCO han permitido el desarrollo de esta actividad. Una de las experiencias constituye el Plan de Desarrollo Turístico de la Región Inka 1995-2005, elaborado por el Plan Copesco por encargo del Gobierno Regional, instrumento de gestión que ha permitido el desarrollo de la actividad turística en la última década, su política también estuvo orientado al desarrollo turístico por circuitos turísticos identificados, El Plan Estratégico Nacional de Turismo- PENTUR 2005-2015, considera que el turismo es la segunda actividad generadora de divisas, y su vez es la actividad prioritaria del Gobierno para el periodo 2005. Este Plan Estratégico se circunscribe en las funciones y lineamientos del MINCETUR, Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado. CUSCO AL 2012, los Planes Estratégicos Provinciales y específicamente en las funciones y objetivos del PER Plan COPESCO, unidad ejecutora del Gobierno Regional Cusco: las que se pueden traducir en la finalidad de ampliar y diversificar la oferta turística en el contexto Regional. -

Identificacion De Las Condiciones De Riesgos De Desastres Y Vulnerabilidad Al Cambio Climatico De La Region Cusco

IDENTIFICACION DE LAS CONDICIONES DE RIESGOS DE DESASTRES Y VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMATICO DE LA REGION CUSCO RESUMEN EJECUTIVO El presente estudio comprende la elaboración y descripción de una serie de pautas técnicas y actividades capaz de cumplir con los objetivos principales de la consultoría que es la Identificación de las condiciones de Riesgo de desastres y vulnerabilidad al cambio climático de la Región Cusco, para tal efecto se realizaron las consultas de bibliografías y estudios ya realizados a fin de extraer la información necesaria que sirvió de soporte y base en la sustentación, como por ejemplo la Zonificación económica y ecológica, ZEE de la Región Cusco. Para lograr los objetivos se cumplieron las pautas técnicas trazadas desde un inicio, siendo 7 pautas en total, cada una de ellas desarrolladas desde su enfoque lógico, dando como resultado la generación de posibles escenarios de riesgo en la región. La Caracterización del entorno geográfico comprendió una serie de actividades que permitieron conocer el territorio desde un enfoque general, como saber cómo está dividido política y administrativamente la region, la cantidad de habitantes con los que cuenta la Región Cusco según censo del año 2007 y estimación al año 2015 ver la tasa de crecimiento, así como se especializaba y articulaba la región con otras regiones, determinando además los principales núcleos urbanos conociendo también las principales características físicas, climáticas, biológicas y socioeconómicas. Uno de los grandes productos del estudio es la determinación -

Branch Overview on Sustainable Tourism in Peru. Sippo.Ch Welcome

Branch Overview on Sustainable Tourism in Peru. sippo.ch Welcome. The Andes, which originate in Patagonia and extend over seven thousand kilometers in South America, have shaped a variety of landscapes, peoples and cultures. Amidst the Andes, Peru is the repository of immeasurable wealth, both tangible and intangible. Icons and “Unique Selling Positions” are Machu Picchu and the mystical city of Cusco, the birthplace of the Inca Empire. But the country offers a lot more to visitors. Our vision is to expand tourism destinations in Peru beyond Machu Picchu to give greater value to the country‘s rich cultural heritage, its abundant biodiversity and world-class gastronomy. The State Secretary for Economic Affairs SECO has been sup- porting sustainable tourism in Peru since 2003, together with two strategic Swiss partners. In cooperation with Swisscontact, SECO promotes the concept of Destination Management Organi- sations (DMOs), which represents a dynamic platform where public and private actors jointly position their regional tourist des- tinations in the international market. This project has led to the establishment of six DMOs in Southern Peru as well as one covering the north of the country. SECO is also financing the Swiss Import Promotion Programme SIPPO which assists leading SMEs with a clear focus on quality and sustainability in their efforts to market their touristic offers internationally. The Branch Overview on Sustainable Tourism in Peru is a useful milestone in these efforts, providing Swiss tourism business partners and consumers with suitable products in Peru. I wish all readers of the Branch Overview a successful reading and Disclaimer can promise them that SECO will continue to work towards the The information provided in this publication is believed to be ac- growth of tourism in Peru for the benefit of both the Peruvian and curate at the time of writing. -

El Hinterland Sudamericano En Su Trágico Laberinto Fluvial: Reconstrucción Biogeográfica Y Etnopolítica O Su Hilo De Ariadna (*)

1 El hinterland sudamericano en su trágico laberinto fluvial: reconstrucción biogeográfica y etnopolítica o su Hilo de Ariadna (*) Por Eduardo R. Saguier Museo Roca-CONICET http://www.er-saguier.org y la contribución cartográfica y digital del Arquitecto e historiador José Antonio Hoyuela Jayo Director del Seminario (TERYSOS, Valladolid, España) Resumen Palabras claves Agradecimientos Indice I.- Crisis nacional latinoamericana y análisis etnográficos y geológicos II.- Pueblos mesiánico-antropofágicos sin estado III.- Peregrinaciones chamánico-animistas IV.- Etnogénesis de la partición sudamericana y de su trágico hinterland V.- Reconstrucción biogeográfica y etnopolítica V-a.- Descubrimiento de varaderos y territorios amazónicos inexplorados VI.- Tratados que abrogan tratados y conflictividad crónica en las demarcaciones amazónico-chaqueñas VII.- Intentos de romper la dualidad biogeográfica y adquirir una nueva identidad espacial (1919-1980) VIII.- Rivalidad entre opciones integradoras y mutiladoras (1969-1998) IX.- Fatalismo geopolítico en espacios hidrográficos desintegrados (1919-2014) IX-a.- Congresos de ingenieros latinoamericanos y el hinterland fluvial X.- Integración biogeográfica pan-amazónica en oposición al modelo mutilador. X-a.- Obras hidráulicas y comparaciones históricas mundiales XI.- Esterilidad de las pugnas entre potencias regionales, malversaciones del BID- Banco Mundial y caracterización de las hidrovías de América Latina Apéndice-A.- Circuito laberíntico fluvial en el espacio amazónico-platino (Mapa I) A-I.- Primer -

Plan Estrategico Institucional 2012-2016 (Parte 1)

GOBIERNO REGIONAL CUSCO PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO PRESENTACIÓN El Proyecto Especial Regional Plan COPESCO, institución dependiente del Gobierno Regional Cusco, fue creado mediante Decreto Supremo 001‐69‐IC/DS, de fecha 25 de abril de 1969, como Comisión Especial, órgano ejecutor de un Programa de Inversiones del Ministerio de Industria y Turismo, con el objeto de ejecutar un Plan de Desarrollo Regional en función del Turismo; dándole, por Decreto Ley N° 20176 del 16 de octubre de 1973 la calidad de Dirección Ejecutiva. La formulación del PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI‐PER PLAN COPESCO) 2012 ‐ 2016, responde a las tareas asignadas al PER Plan COPESCO, dando cumplimiento a las disposiciones y directivas que al respecto existen, con la finalidad de contar con un instrumento que sirva para la gestión institucional y la coordinación de acciones entre las unidades ejecutoras del Pliego Presupuestal Gobierno Regional Cusco. La denominación de la institución es Proyecto Especial Regional Plan COPESCO, presupuestalmente funciona como una Unidad Ejecutora del Pliego Gobierno Regional Cusco, y por sus características de intervención es de carácter permanente como parte de la inversión pública del Gobierno Regional Cusco; por el enfoque de planeamiento y ejecución de planes, programas y proyectos para el desarrollo turístico e inversión pública cumpliendo la meta de aporte en la calidad de vida de la población local, nacional e internacional. Considerando la envergadura institucional de aporte en el planeamiento y ejecución de inversión pública y de proyectos de desarrollo turístico, ejecuta sus actividades desde 1969 por más de 43 años con una mayor proyección en el tiempo y se enmarca en un horizonte de largo plazo; por ello, mantiene funciones permanentes y requiere de un Plan Estratégico Institucional (PEI). -

Instituto De Investigación Arqueológica Inkari

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA INKARI PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA DE SUPERFICIE (SIN EXCAVACIÓN) CIUDADELA INKA DE MACHUPICCHU Aqlgo. HILBERT SUMIRE BUSTINCIO RNA Nº BS-0855 Cusco, Diciembre del 2011 INTRODUCCIÓN I. FINES Y OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLÓGICA 1.0.0. DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA O LUGAR DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS INDICANDO LOS MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS PRESENTES EN LA ZONA 1.1.0. UBICACIÓN DEL PROYECTO 1.2.0. DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA DEL SITIO 1.2.3. MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS PRESENTES EN LA ZONA 1.3.0. MAPA DE UBICACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 1.3.0. OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA DE SUPERFICIE (SIN EXCAVACIÓN) 1.4.0. BREVE EXPOSICIÓN DE LOS ANTECEDENTES 1.4.1. ANTECEDENTES ARQUEOLÓGICOS 1.4.2. ANTECEDENTES DOCUMENTALES 1.5.0. PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA EN LA QUE SE INSERTA LA TEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN 1.6.0. HIPÓTESIS DE TRABAJO 1.7.0. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA PARA LA INVESTIGACIÓN (EN ANEXOS) II. PLAN DE LOS TRABAJOS A EJECUTARSE EN EL MARCO DEL PROYECTO, TANTO EN EL CAMPO COMO EN EL GABINETE 2.1.0. RELACIÓN DEL PERSONAL PARTICIPANTE INCLUYENDO SU GRADO DE INSTRUCCIÓN Y LA FUNCIÓN DE CADA MIEMBRO DEL EQUIPO 2.2.0. ENUMERACIÓN DE LAS FASES DE INVESTIGACIÓN, INCLUYENDO TRABAJOS DE CAMPO, GABINETE Y/O LABORATORIO Y PREPARACIÓN DEL INFORME; INDICANDO LA DURACIÓN CADA FASE DE LOS TRABAJOS EN FORMA DE CRONOGRAMA. 2.2.1. TRABAJOS DE CAMPO 2.2.2. TRABAJOS DE GABINETE 2.2.3. PREPARACIÓN DEL INFORME 2.2.4. DURACIÓN ESTIMADA DE CADA FASE DE LOS TRABAJOS EN FORMA DE CRONOGRAMA 2.3.0. -

(S)1 DE LA LAGUNA DE LAS MOMIAS (Dpto. De Amazonas, Perú) Chungara, Revista De Antropología Chilena, Vol

Chungara, Revista de Antropología Chilena ISSN: 0716-1182 [email protected] Universidad de Tarapacá Chile Kauffmann Doig, Federico PRIMERA EXPEDICIÓN ARQUEOLÓGICA A LOS MAUSOLEOS CHACHAPOYA (S)1 DE LA LAGUNA DE LAS MOMIAS (Dpto. de Amazonas, Perú) Chungara, Revista de Antropología Chilena, vol. 32, núm. 1, enero, 2000, pp. 49-54 Universidad de Tarapacá Arica, Chile Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32614411009 Cómo citar el artículo Número completo Sistema de Información Científica Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto Chungara, Revista de Antropología Chilena Volumen 32, N° 1, 2000. Páginas 49-54 PRIMERA EXPEDICIÓN ARQUEOLÓGICA A LOS MAUSOLEOS CHACHAPOYA (S)1 DE LA LAGUNA DE LAS MOMIAS (Dpto. de Amazonas, Perú) Federico Kauffmann Doig* En Mayo de 1997 el autor condujo la primera expedición a la Laguna de las Momias (o de los Cóndores), lugar deshabitado en los Andes Amazónicos norteños, a 2800 msnm. De acuerdo a las noticias del periodista Alvaro Rocha y de los funcionarios del INC Chachapoyas, peones del ganadero Ullilén llegaron casualmente al desolado sitio. Al percatarse de la presencia de mausoleos y con la idea de enriquecerse, revolvieron y maltrataron aproximadamente una quinta parte de los cerca de 200 fardos funerarios que allí se encontraban intactos desde 700-500 años atrás. La evaluación del hallazgo permitió generar un informe presentado a PROMPERU y al Instituto Nacional de Cultura, por el que se solicitaba inventariar, catalogar y estudiar el extenso material depredado (del todo y a medias) y dejar como reserva arqueológica el resto, protegiendolo con una reja metálica especialmente confeccionada.