Kinderfernsehen? Ja, Klar – Aber…

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Ard-Leitlinien-2018-2019-102.Pdf

BERICHT 2017/18 UND LEITLINIEN 2019/20 FÜR DAS ERSTE Das Erste Bericht 2017/2018 Leitlinien 2019/2020 1 BERICHT 2017/18 UND LEITLINIEN 2019/20 FÜR DAS ERSTE Bericht der ARD über die Erfüllung ihres Auftrags, über die Qualität und Quantität ihrer Angebote und Programme sowie über die geplanten Schwerpunkte (§ 11e Rundfunkstaatsvertrag) inhalt Das Erste – ein Programm der Verlässlichkeit, Integration und Innovation Einführung von Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen . Seite 3 Das Erste bewegt – Leitbild für das Programm . Seite 6 Allgemeine Qualitätskriterien . Seite 8 1 . Information . Seite 9 2 . Kultur . Seite 29 3 .Bildung, Wissen und Beratung . Seite 46 4 . Unterhaltung . Seite 55 5 .Kinder und Familie . Seite 68 6 .Teilhabe und Teilnahme – öffentlich-rechtlicher Mehrwert für alle .. Seite 76 7 . Digitale Perspektiven . Seite 87 2 BERICHT 2017/18 UND LEITLINIEN 2019/20 FÜR DAS ERSTE das erste – ein programm der verlässlichkeit, integration und innovation Einführung von Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen Es ist nicht zu übersehen: Selten war die Gesellschaft in Deutschland so gespalten, die Stimmung so aufgeheizt, die Sprache so entfesselt . Ein Verlust von Zugehörigkeitsgefühl, ein fehlender Konsens über das, was uns als Gemeinschaft ausmacht und definiert, ist aller Orten zu spüren . Damit einher gehen Unzufriedenheit, Misstrauen, Anfeindungen und ein Vertrauensdefizit gerade auch in die Institutionen, die über viele Jahrzehnte für den inneren Zusammenhalt gesorgt haben . Die ARD und ihr Flagg- schiffprogramm Das Erste bleiben von dieser Stimmung nicht unberührt, auch wenn wir in allen Umfragen bei der großen Mehr- heit der Bevölkerung unverändert Vertrauen genießen . Der verfassungsmäßige Auftrag einer unabhängigen, öffentlich-rechtli- chen Grundversorgung wird gleichwohl zunehmend in Frage gestellt . -

„Analyse Dramaturgischer Und Narrativer Strukturen Erfolgreicher ‚Familiensendungen’“

Forschungsbericht der Studie: „Analyse dramaturgischer und narrativer Strukturen erfolgreicher ‚Familiensendungen’“ Auftraggeber: Internationales Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen, Dr. Maya Götz Durchgeführt von: Prof. Dr. Lothar Mikos / Dipl.-Medienwiss. Claudia Töpper November 2009 1 Inhalt 1. Einleitung..............................................................................................................................3 2. Methodik der Studie .............................................................................................................3 3. Erfolgreiche Familienprogramme .........................................................................................5 3.1 Rahmenbedingungen .....................................................................................................5 3.2 Analyse erfolgreicher Sendungen im Abendprogramm ..................................................6 3.2.1 Wetten, dass ..? .......................................................................................................6 3.2.2 Deutschland sucht den Superstar ..........................................................................11 3.2.3 Sportübertragungen ...............................................................................................15 3.2.4 Fernseh-Events als Familiensendungen................................................................18 3.3 Analyse erfolgreicher Sendungen des Kinderprogramms ............................................19 3.3.1 Die Sendung mit der Maus (Sendung -

WDR Print Erscheint Alle Zwei Radio Hören, Fern- Monate Und Kann Kostenlos Hotline + 49 (0) 221 567 89 333 Sehen, Mitmachen: Bezogen Werden

printJanuar/Februar 2020 DAS MAGAZIN DES WDR Die NEWS des WDR Die Maus und ihre Sendung fürs Radio Jan Georg Schütte und sein WDR-»Tatort« mit sieben Kommissaren Wladimir Kaminer und sein Podcast für COSMO TOTAL TABULOS Über Geld spricht man nicht? Sabine Heinrich tut es doch, auch wenn es ihr offenbar peinlich ist; Jürgen von der Lippe bricht das Tabu ebenso wie Gast Michael Kessler, der übrigens seine Steuererklärung selber macht und kein Geld dabei hat. Kessler ist einer der prominenten Gäste der neuen WDR-Show »Nicht dein Ernst!«, in der die ungeschriebenen Regeln des Alltags verhandelt werden. Darf ich das nervige Kind von anderen Eltern in die Schranken weisen? Wie werde ich Gäste los, die zu lange bleiben? Muss ich meine Freunde fragen, bevor 2 TOTAL TABULOS Foto: WDR/KohrFoto: ich ein Foto poste, auf dem ich gut, sie aber eher schlecht getroffen sind? Oder eben: zusammen oder getrennt? Also bezahlen. Pointierte Einspielfilme und Sozialexperimente mit versteckter Kamera bieten die Grundlage für Diskussionen und persönliche Anekdoten. Wechselnde Gäste mit eigenen Meinungen parlieren mit dem sympathischen Duo Heinrich/von der Lippe über die dramatischen Dilemmata des Durchschnittsmenschen. Acht Folgen, ab 26. Januar sonntags um 22.45 Uhr im WDR Fernsehen. 3 ALTER HAUDEGEN Foto: WDR/Marx Berufsverbrecher Boxer (Mario Adorf) macht seinem Kampfnamen auch im hohen Alter noch alle Ehre. Diesen tätowierten Jungspund jedenfalls wird er recht lässig mit einem Schlag ins Reich der Träume schicken. Dies darf man verraten, denn die Geschichte um die titelgebende „Alte Bande“, zu der Boxer, Wallberg (Tilo Prückner) und Henne (Hermann Beyer) gehören, geht danach erst richtig los. -

Annual Report 2016 German Patent and Trade Mark Office Annual Report 2016Annual at a Glance

Annual Report 2016 German Patent and Trade Mark Office Annual 2016 Report At a glance Changes Industrial property rights 2015 2016 in % Patents Applications 1 66,897 67,898 + 1.5 Examination procedures concluded 33,495 35,673 + 6.5 - published decisions to grant 14,795 15,652 + 5.8 a patent Patents in force at the end of the year 2 129,550 129,511 - 0.0 Applications Trade marks 73,479 72,807 - 0.9 (national and international) National marks Applications 68,951 69,340 + 0.6 Registration procedures concluded 65,723 75,501 + 14.9 - with registration 46,526 52,194 + 12.2 Trade marks in force at the end of 797,317 804,618 + 0.9 the year International marks Requests for grant of protection 4,528 3,467 - 23.4 in Germany Grants of protection 3,743 3,426 - 8.5 Utility models Applications 14,274 14,024 - 1.8 Registration procedures concluded 14,199 14,324 + 0.9 - with registration 12,256 12,441 + 1.5 Utility models in force at the end of 85,162 83,183 - 2.3 the year Designs Designs applied for 57,741 54,588 - 5.5 Registration procedures concluded 54,417 52,966 - 2.7 - with registration 50,765 49,113 - 3.3 Registered designs in force at the end 313,696 313,296 - 0.1 of the year 1 Patent applications at the DPMA and PCT patent applications upon their entry into the national phase 2 Including patents granted by the European Patent Office (EPO) with effect in the Federal Republic of Germany, a total of 615,404 patents were valid in Germany in 2016. -

Digital Beendet – Aber Nicht Zu Ende

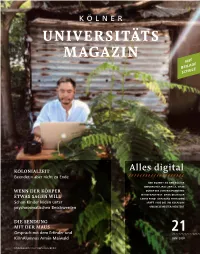

MIT BEILAGE SCHULE KOLONIALZEIT Alles digital Beendet – aber nicht zu Ende DER DOZENT AN DER KÖLNER UNIVERSITÄT, HAI LINH LE, SITZT WENN DER KÖRPER DURCH DIE CORONA-PANDEMIE IN VIETNAM FEST. DANK DIGITALER ETWAS SAGEN WILL LEHRE FAND SEIN KURS TROTZDEM Schon Kinder leiden unter STATT / WIE DIE UNI KÖLN DAS psychosomatischen Beschwerden ONLINESEMESTER MEISTERT DIE SENDUNG MIT DER MAUS 21 Gespräch mit dem Erfinder und KölnAlumnus Armin Maiwald Juni 2020 UNIMAGAZIN.UNI-KOELN.DE / 6 EURO WISSENSCHAFT IM ALLTAG Was wiegt die Erde? as Fliegen«, sagt der Reiseführer Per Anhalter er quer zur Fallrichtung an der Erde vorbei. Dies macht durch die Galaxis von Douglas Adams, »ist eine die Kreisbahn aus, auf der sich die ISS immer befindet. DKunst, oder vielmehr ein Trick. Der Trick be- Die notwendige Geschwindigkeit von 28.000 km/h steht darin, dass man lernt, wie man sich auf den Boden ist ein Hinweis, mit dem schmeißt, aber daneben. Such dir einen schönen Tag aus sich die Masse der Erde ES ANTWORTET PROFESSOR und probier’s.« bestimmen lässt. Denn die DR. ANDRÉ BRESGES VOM Wie viele Physiker-Witze hat auch dieser eine spezielle Masse eines Planeten be- INSTITUT FÜR PHYSIKDIDAKTIK. Eigenart: Erst schmunzelt man, dann denkt man dar- stimmt seine Anziehungs- über nach und und stellt schließlich fest – es stimmt kraft. Wäre die Erde leichter als sie ist, würde sie den sogar. Ein Satellit, oder die Internationale Raumstation Weg der ISS bei dieser Geschwindigkeit kaum noch ISS, tut den ganzen Tag nichts Anderes: sie fällt. Die ISS mit Anziehungskraft beeinflussen – und die ISS würde befindet sich im freien Fall, und mit ihr alles, was drin schnurgerade ins Weltall entfliehen. -

ARD-Themenwoche »Leben Mit Dem Tod« Eine Auswahl Von Sendungen Und Beiträgen Des WDR in Fernsehen, Hörfunk Und WDR.De

17.–23. November 2012 ARD-Themenwoche »Leben mit dem Tod« Eine Auswahl von Sendungen und Beiträgen des WDR in Fernsehen, Hörfunk und WDR.de Ein Programmschwerpunkt in Radio, Fernsehen und Internet | 17.–23. November 2012 | themenwoche.ARD.de BR HR MDR NDR Radio Bremen RBB SR SWR WDR EinsExtra Einsfestival EinsPlus PHOENIX 3sat KI.KA Das Erste | 2 neuneinhalb – Kindernachrichten im Ersten Begegnung mit dem Tod – Johannes beim Bestatter Samstag, 17. November 2012, 8.30 Uhr Johannes beschäftigt sich mit einem Thema, das vielen Menschen Angst macht: dem Tod. Dazu besucht er Maximilian im Bestattungsinstitut. Für den 17-Jährigen gehört der Tod fest zum Alltag: Vor zwei Wochen hat er seine Ausbildung zum Bestatter begonnen. Bei seinem Besuch im Bestattungsinstitut begegnet Johannes einem toten Menschen, den er gemeinsam mit Maximilian für die Beerdigung vorbereitet. Warum Maximilian sich für diesen Beruf entschieden hat, was ein Bestatter genau tut und wie es für Jo- hannes ist, zum ersten Mal einen toten Menschen zu berühren: All diese Fragen beant- wortet neuneinhalb. Redaktion WDR: Matthias Körnich Redaktion rbb: Barbara Lohoff Ein Programmschwerpunkt in Radio, Fernsehen und Internet | 17.–23. November 2012 | themenwoche.ARD.de BR HR MDR NDR Radio Bremen RBB SR SWR WDR EinsExtra Einsfestival EinsPlus PHOENIX 3sat KI.KA Das Erste | 3 Die Sendung mit der Maus: »Abschied von der Hülle« Sonntag, 18. November 2012, 11.30 Uhr In der Sondersendung »Abschied von der Hülle« befasst sich »Die Sendung mit der Maus« mit einem Thema, das gerade Kindern gegenüber häufig vorenthalten wird: Tod und Trauer. Maus-Macher Armin Maiwald nutzt dafür einen Kunstgriff: Für seine fiktiv-dokumen- tarische Geschichte erfindet er seinen Zwillingsbruder und »konfrontiert« sich mit des- sen unerwartetem Tod. -

Kinder- Jugendprogramme Gegen Langeweile

Hier findest Du super tolle Links, Informationen, Fernseh – und Radiosendungen für Kinder und Schüler gegen Langeweile: Fast überall im Land bleiben wegen der Corona-Pandemie Schulen und Kitas geschlos- sen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk weitet deshalb sein Kinderprogramm aus - und bietet zusätzliche Lern-Inhalte im Netz. Ein Überblick. Täglich die Maus und mehr Tigerente : Das WDR Fernsehen wird von Mittwoch (18.3.) an "Die Sendung mit der Maus" täglich vormittags ausstrahlen. Zudem steht die Sendung wie gewohnt zeitunabhängig per App und in der Mediathek zur Verfügung. Mit "Planet Schule" bieten WDR und SWR umfassende Hintergrundinformationen im Netz zu lehrplanrelevanten Themen - etwa dem Klimawandel, Ludwig van Beethoven oder dem Grundgesetz. Links • "Planet Schule" | planet-schule.de direkt : https://www.planet-schule.de/ • ARD Mediathek "Planet Schule" | ardmediathek.de direkt : https://www.ardmediathek.de/ard/more/74JdEMykrGtE37CpWmS2Cg/lernen- wenn-die-schule-zu-ist • "Die Sendung mit der Maus" | wdrmaus.de direkt : https://www.wdrmaus.de/ Im SWR ist jetzt nach der SWR3 Morningshow (Visual Radio) um 8 Uhr " Tigerenten Club Spezial " zu sehen, danach folgen " Planet Schule " und " Planet Wissen ". Die gesamte Sendestrecke wird ab Dienstag auch im Livestream übertragen und on de- mand verfügbar sein: auf SWRKindernetz.de und im YouTube-Kanal "SWR Kindernetz Plus". Außerdem wird es auf SWRKindernetz.de und im Youtube-Kanal "SWR Kindernetz Plus" extra Videos gegen die Langeweile geben: Basteltipps, Rätsel und Infos zur aktuel- len Situation. SWR "Kindernetz" direkt: https://www.kindernetz.de/ kindernetz.de direkt: https://www.kindernetz.de/ Fernsehsendungen https://www.tagesschau.de/inland/corona-kinderprogramm-101~magnifier_pos- 0.html Das Digitalprogramm NDR Info Spezial bietet werktags von 9 bis 13 Uhr eine Extra- Ausgabe der Kindersendung "Mikado" mit Hörspielen, Lesungen und unterhaltsamen Wissensangeboten an. -

Communication

emiT foyrtsHBA gnikwaH n a i n v n e a L Black Hoeus J p. 41 » D ata V is u alis atio n A n d y K irk e t f u T . R d r a w d E The V isual DpyofQntveIrm e f i W s i H k o o t s i M n i w r a D A Shor o h s W ie n c a e p M S e t f took h His o s k or a Hat c ho Mis a e f er S W v if li O T n W O l i v e r S a c k s i His he Man ig selpicnrPT r fo Vri gol y or O t e h T of N y rly E ea . M a t r t i d v n e a L x e l skaerbtuO yldD A Suffering in Academia Against unnecessary pain in higher education v er t y ing ehT oH enoZ t h NeuroScience p. 24 » Wait, but Neuralink? The story of communicating a dense topic Communication 10 p. cns a newsletter brought to you by the International Graduate Program Medical Neurosciences Medical Program Graduate International the by you to brought newsletter a » Science Volume 13 • Issue 1 Issue • 13 Volume How to Visualize Data A go-to guide for picking the right graph MARCH 2020 MARCH Charité We first floated the combined theme of data visualization and science communication in late 2019, but we ended up choosing another theme we were excited about: music and the brain. -

Fit for the World of Media Wdr’S Media Literacy Opportunities for Schools and Kindergartens

network media competencies of wdr Fit for the World of Media wdr’s Media Literacy Opportunities for Schools and Kindergartens www.schlauer.wdr.de Using media responsibly It’s impossible to imagine our lives today without radio, television and the internet. That’s why it’s important to know how to use these media appropriately. This is especially the case for children and teenagers. We should raise their level of awareness in order to prepare them to deal with the media »jungle«, to seek out and select the high quality programmes on offer and how to interact with the media creatively. wdr opens its doors to show you around. Come in and discov- er a broad assortment of ideas that you can include in your classes. There are many possibilities, ranging from a look behind the scenes in radio and television studios to producing news programmes and participating in school competitions. You will find a complete overview of the educational media opportunities we have to offer here in this brochure. Television for smart-alecks: Wissen macht Ah! with Ralph Caspers and Shary Reeves The Mouse’s best friend has his own TV programme: Die Sendung mit dem Elefanten Contents wdr in the classroom . 4 Classroom teaching materials ........ 6 News for children . 7 Music to your ears .................. 8 School classes at wdr . 9 Continuing education . 10 Educational opportunities in the internet . 11 Knowing how and where to look ...... 12 Trainee and internship programmes ... 13 Encouraging and protecting children . 14 Broadcast schedule . 15 3 wdr in the classroom Bärenbude Klassenzauber programme written and presented live by and for kids. -

Ein Zucchino Kommt Selten Allein Herbstfreizeit Spiel, Spaß Und Naturschutz

WIESBADEN ZUM WOCHENENDE 2. JAHRGANG |KW34|GESAMTAUFLAGE 169570 |TV-PROGRAMM AB DEM 28.8. Ein Zucchino kommt selten allein Herbstfreizeit Spiel, Spaß und Naturschutz Ob zum Grillen, fürSalateoderals Kuchen –die Zucchini istvielseitig und noch dazu gesund WETZLAR (red). Die NAJU lassen. Besondersspannend (Naturschutzjugend)Hessen wirdesauch bei einem großen veranstaltet vom10. bis 15. Ok- Rollenspiel, das einige Überra- tober die Herbstfreizeit im schungen bereithält. Schullandheim Wegscheidebei Der Teilnehmerbeitrag für die Frei- Bad Orb.Dort können Jugendli- zeit inklusiveUnterkunft und Ver- che ab zwölf Jahren eine Woche pflegung beläuft sich auf130 Euro. voller Vielfalt, ganz im Sinne „Spiel, Spaß und Naturschutz“, INFO erleben. WeitereInformationen gibt es bei Neben Exkursionen und einem der Naturschutzjugend (NAJU) Hes- praktischen Einsatzfür dieUm- sen e.V.,Telefon 06441 -946903, E- welt wirdesviele Workshops ge- Mail [email protected]. e ben. Die Teilnehmendenkönnen Anmeldungen können auch über nd rü dabeisowohl ihr handwerkli- die Homepage der NAJU vorge- ches Geschick austesten, als nommen werden: www.NAJU-Hes- eG auch ihrer Kreativität freien Lauf sen.de. gut 000 –1 Fürangenehme Kühle üse em So bleibt die Klimaanlage im Auto in Schuss &G WEIDEN /OBERPFALZ (red). schnelleren Abkühlung kann es Obst Verzichten möchten die wenigs- zudem helfen, die Klimaanlage ten darauf: Die Rede ist vonder kurzzeitig auf Umluftbetriebzu Klimaanlage im Auto. Bei einer schalten. repräsentativen Befragung des Mit Blick auf die weiteren Ein- IfDAllensbachgaben 2020 rund stellungen rätLang: „Stellen Sie meladekisses/ 78 Prozent derBefragten an, dieKlimaanlagenicht zu kalt Mar dass zu ihrerWunschausstat- ein,und richten Sie denLuft- s: tung eine Klimaanlage gehört. strom nicht direkt auf Ihren Kör- to Fo Damit ist siedas mit Abstand per, sonst droht eine Erkältung. -

Zukunft Braucht Die Jemand Oder Kann Die Weg? #Wieleben

15. BIS 21. NOVEMBER 2020 ZUKUNFT BRAUCHT DIE JEMAND ODER KANN DIE WEG? #WIELEBEN b h m n i r l s w e 1 3 t k p ARD-Themenwoche PROGRAMMHIGHLIGHTS 17 MDR UM 2: POMMES MIT MEINUNG – BILLIGFLEISCH UND AUTOVERZICHT #WIE LEBEN – BLEIBT ALLES ANDERS AUTO-ZUKUNFT IM SÜDWESTEN 9 | EXPEDITION ARKTIS ARD-MITTAGSMAGAZIN KLIMAKILLER SPORT? 10 | ÖKOZID ERDE AN ZUKUNFT: WOHIN MIT DEM ATOMMÜLL? ECHTES LEBEN: LANDÄRZTIN AUS LEIDENSCHAFT UMWELT UND KLIMASCHUTZ: 11 WIE WOLLEN WIR DIE UMWELT SCHÜTZEN? INHALT MAL ANGENOMMEN MOBILITÄT UND BAUEN: WISSEN VOR ACHT 25 WIE WOLLEN WIR UNS FORTBEWEGEN? AKTUELLE MAGAZINE – ARD TEXT U. A. ICH BIN GRETA 19 DAS FORUM AM SONNTAG: GESELLSCHAFT UND POLITIK: ALPHA-THEMA GESPRÄCH KLIMAPOLITIK IN CORONA-ZEITEN NATUR UND MENSCH IM DAUERSTRESS – WIE WOLLEN WIR ZUSAMMENLEBEN? OHNE AUTO MOBIL – WIE KANN DAS GEHEN? WELTSPIEGEL: MOSKAU – DIE KLUGE STADT WIE REAGIEREN AUF DEN KLIMAWANDEL? 13 LEBENSWELTEN: ALTERNATIV LEBEN INMITTEN GLAUBENSSACHEN: DIE SCHWACHE KRAFT ZUR UMKEHR – WIE IMMER, NUHR ANDERS DER VILLENKOLONIE – DAS PROJEKTHAUS ÜBER DIE SÜNDEN DER NEUZEIT UND DIE DOKTHEMA: DAHEIM AM KRISENHERD – IN POTSDAM-BABELSBERG SCHWIERIGKEITEN DER REUE IM DIALOG FAMILIEN IN CORONA-ZEITEN 26 DER ÖKOLOGISCHE HANDABDRUCK: VON DEN MÜHEN, 20 3 | BLICK NACH VORNE – mit Patricia AUFSCHREI DER JUGEND ANDERE ZUM KLIMASCHUTZ ANZUSTIFTEN MENSCHEN HAUTNAH: UNSERE HEIMAT AUF RÄDERN – CELIAS WELT Schlesinger, Intendantin Rundfunk Berlin- DIE GESPRÄCHSZEIT DIANA UND PHILLIP AUF DER REISE ZU SICH SELBST Brandenburg, und Volker Herres, Programm- DIE -

Geschäftsbericht 2007 Westdeutscher Rundfunk Köln

geschäftsbericht 2007 Westdeutscher Rundfunk Köln Westdeutscher Rundfunk Köln Anstalt des öffentlichen Rechts geschäftsbericht 2007 aufgestellt gemäß § 41 Abs. 4 wdr-Gesetz Köln, den 6. Mai 2008 Intendantin Geprüft gemäß § 21 Abs. 2 Ziffer 4 Genehmigt gemäß § 41 Abs. 6 in Verbin- wdr-Gesetz in der 661. Sitzung des dung mit § 16 Abs. 2 Ziffer 9 wdr-Gesetz Verwaltungsrates am 23. Mai 2008 in der 496. Sitzung des Rundfunkrates am 24. Juni 2008 Vorsitzender des Verwaltungsrates Vorsitzender des Rundfunkrates geschäftsbericht 2007 Westdeutscher Rundfunk Köln Herausgeber Westdeutscher Rundfunk Köln Öffentlichkeitsarbeit Redaktion Rainer Kampmann Ulrike Ries-Augustin Anja Myriam Anton Günter W. Heinz Titelfotos (v.l.) wdr/Sachs, wdr/Görgen, ard/Görgen, wdr/Weber, wdr/Kaiser Gestaltung Tanja Knapp, Design für Fläche und Raum, Köln Westdeutscher Rundfunk Köln Anstalt des öffentlichen Rechts Appellhofplatz 1, 50667 Köln Tel. 0221 220 0 Fax 0221 220 4880 [email protected] www.wdr.de Mai 2008 2 inhalt 5 Vorworte 5 wdr – Unabhängig. Glaubwürdig. Unverwechselbar. 7 Auf dem Weg in die digitale Welt: Der Rundfunkrat im Jahr 2007 9 Optimistisch in die Zukunft: Der Verwaltungsrat im Jahr 2007 10 Geschäftsverlauf und Lage des wdr 13 Das Jahr im Überblick 26 Attraktives Programm mit klaren Konturen 56 Unternehmensrelevante Ereignisse und Entwicklungen 62 Jahresabschluss 64 Ertrags-, Finanz- und Vermögensverhältnisse 79 Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 80 Beteiligungen 86 Programmleistungen 89 Hörfunk 2007 92 Fernsehen 2007 96 Anhang 98 Rechtsgrundlagen des wdr sowie Vorschriften für die Abfassung des Geschäftsberichts 99 Organe des wdr – Gremienmitglieder 101 Organisation 106 Studioadressen 108 Empfang 3 Monika Piel, wdr-Intendantin 4 wdr – unabhängig. glaubwürdig. unverwechselbar. 2007 war ein Jahr des Wandels im wdr: Nach meinem Amts- Mit der politischen Diskussionssendung Hart aber fair hat antritt als neue wdr-Intendantin gab es gleich drei Wech- der wdr 2007 das Informationsprofil auch im Ersten ge- sel in der Geschäftsleitung: Verena Kulenkampff löste stärkt.