VORWORT Vorwort

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Mitteilungsblatt

MITTEILUNGSBLATT Lottstetten Amtsblatt der Gemeinde Lottstetten Freitag, 19. Januar 2018 Ausgabe Nr. 3 Annahmeschluss für KW 4: Herausgeber und Druck: Öffnungszeiten: Gemeindeverwaltung 79807 Lottstetten Montag – Freitag: 08.00 – 12.00 Uhr Donnerstag, 25.01.2018 Rathausplatz 1 Dienstag: 16.00 – 18.30 Uhr 12.00 Uhr Tel.: 07745 9201-14 Fax: 07745 9201-90 e-Mail: [email protected] Erscheinungstag: www.lottstetten.de Freitag, 26.01.2018 2 Mitteilungsblatt Lottstetten / Freitag, 19.01.2018 Ärztlicher Bereitschaftsdienst Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116117 Zahnärztlicher Notdienst 01803 222555-30 Den Ärztlichen Bereitschaftsdienst erreichen Sie je- Der tierärztliche Bereitschaftsdienst ist über den Anruf- der Zeit unter der Telefonnummer 116117 . beantworter des jeweiligen Haustierarztes zu erfahren. Der Ärztliche Bereitschaftsdienst ist nicht für medizini- sche Notfälle wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Vergiftungen badenova-Störungsnummer (Erdgas) 0800 2767767 oder sonstige akute Notfälle zuständig. Hier bitte unbe- Störungsdienst Stromversorgung 0151 21288146 dingt den Rettungsdienst unter der europaweiten Notruf- www.evkr-gmbh.de 07742 85675-0 nummer 112 verständigen. Die hausärztliche Notfallpraxis im Waldshuter Kran- Störungsdienst Wasserversorgung 0170 3472851 kenhaus ist samstags, sonntags und an Feiertagen von Pyur Servicehotline (Kabel-TV) 030 25 777 777 09.00 bis 13.00 Uhr und von 15.00 bis 18.00 Uhr besetzt. Pflegedienste / Soziale Einrichtungen Apotheken-Notdienst Caritasverband Hochrhein e. V. Samstag, 20.01.2018 Waldshut 07751 8011-0 Engel-Apotheke Waldshut, Kaiserstr. 93 Sozialdienst 07751 8011-31 ( 07751 83930 Hausnotrufdienst 07743 933813 Sonntag, 21.01.2018 Sozialstation Klettgau-Rheintal e. V. 07742 9234-0 Hochrhein Apotheke Hohentengen, Kirchstr. 1 Alten-Tagespflegestätte 07742 9234-50 ( 07742 91106 Schloss-Apotheke Stühlingen, Hauptstr. 10 DRK-Kreisverband Waldshut ( 07744 314 Fahrdienst (Krankenfahrten/Rollstuhlbus) 0800 0079761 Montag, 22.01.2018 DRK Kleiderausgabe 07751 8735-0 Bären-Apotheke Waldshut, Brückenstr. -

Managementplan Für Das FFH-Gebiet Nr. 8317-341 „Wälder, Wiesen Und Feuchtgebiete Bei Jestetten“

REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG ABTEILUNG UMWELT Managementplan für das FFH-Gebiet Nr. 8317-341 „Wälder, Wiesen und Feuchtgebiete bei Jestetten“ Bekanntgabe der Endfassung Für die Gebiete des europäischen Schutzgebietsnetzes „NATURA 2000“ werden im Auftrag der Regierungs- präsidien nacheinander Managementpläne (MaP) erstellt. Mit Hilfe dieser Managementpläne soll der Schutz und die Erhaltung der in NATURA 2000-Gebieten vorkommenden Lebensraumtypen und Arten der FFH- und Vogelschutzrichtlinie umgesetzt werden. Der Managementplan (MaP) „Wälder, Wiesen und Feuchtgebiete bei Jestetten“ kann bei folgenden Behör- den und Gemeinden zu den üblichen Öffnungszeiten eingesehen werden: • Landratsamt Waldshut, Untere Naturschutzbehörde, Kaiserstraße 110, 79761 Waldshut-Tiengen • Landratsamt Waldshut, Landwirtschaftsamt, Gartenstraße 7, 79761 Waldshut-Tiengen • Landratsamt Waldshut, Kreisforstamt, Gartenstraße 7, 79761 Waldshut-Tiengen • Gemeinde Jestetten, Rathaus, Hombergstr. 2, 79798 Jestetten • Bürgermeisteramt Lottstetten, Rathausplatz 1, 79807 Lottstetten • Bürgermeisteramt Dettighofen, Berwanger Str. 5, 79802 Dettighofen • Regierungspräsidium Freiburg, Referat Naturschutz und Landschaftspflege, Bissierstr. 7, 79114 Freiburg Die Unterlagen stehen außerdem zum Download bereit unter: http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/17900/ Weitere Informationen zu den Managementplänen finden Sie auch auf den Internetseiten des Regierungs- präsidiums Freiburg, Referat Naturschutz und Landschaftspflege: http://www.rp-freiburg.de/servlet/PB/menu/1298963/index.html -

Mitteilungsblatt Der Gemeinde

MITTEILUNGSBLATT DER GEMEINDE Amtsblatt • Herausgeber: Gemeindeverwaltung 79872 Bernau im Schwarzwald Rathausstraße 18 Tel. 07675 1600 0 Fax 07675 1600 99 INTERNET: www.bernau-schwarzwald.de Jahrgang 55 Freitag, den 26. Juni 2020 NR. 26 Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum / EINLADUNG Ausschreibung Jahresprogramm 2021 zur Sitzung des Gemeinderates Das Ministerium Ländlicher Raum schreibt das am Montag, den 29.06.2020, Jahresprogramm 2021 zum Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) aus, das sich erneut auf die Innenentwicklung und um 19.30 Uhr im Kurhaus Bernau die Belebung der Ortskerne konzentriert. Deshalb liegt für die Förderung von Anträgen im Jahr 2021 der Schwerpunkt TAGESORDNUNG wiederum auf dem Wohnungsbau, hier vor allem auf der Umnutzung leerstehender Gebäude, z.B. von ehemaligen I. Öffentliche Sitzung: landwirtschaftlichen Ökonomiegebäuden zu Wohnungen bzw. Mietwohnungen. Neben dem Förderschwerpunkt 1. Bekanntgaben der Verwaltung Innenentwicklung hat auch der Schwerpunkt 2. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten „Grundversorgung“ weiterhin hohe Priorität. Mit der im nichtöffentlichen Sitzung Programmjahr 2020 eingeführten Sonderlinie Dorfgasthäuser, 3. Frageviertelstunde für Einwohner die auch im Programmjahr 2021 gilt, sollen gastronomische 4. Bauantrag Anbau eines Lagerraums an bestehende Betriebe im ländlichen Raum noch stärker als bisher bei Maschinenhalle auf Flst. Nr. 1717/2 / Schwendele erforderlichen Investitionen unterstützt werden. Nach wie vor 5. Bauantrag Anbau einer Garage auf Flst. Nr. 3415 werden im Schwerpunkt „Arbeiten“ jedoch auch gewerbliche im Ortsteil Innerlehen/ Antrag auf Befreiung der Vorhaben - vorrangig Projekte, die zur Entflechtung störender Vorschriften des Bebauungsplans Innerlehen Süd Gemengelagen im Ortskern beitragen- mit einem Zuschuss aus bezügl. der Überschreitung der bebaubaren Fläche dem ELR-Programm gefördert. und des Stauraums vor der Garage Wer 2021 eine Maßnahme beginnen will, muss den konkreten 6. -

Karte Der Erdbebenzonen Und Geologischen Untergrundklassen

Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen 350 000 KARTE DER ERDBEBENZONEN UND GEOLOGISCHEN UNTERGRUNDKLASSEN FÜR BADEN-WÜRTTEMBERG 1: für Baden-Württemberg 10° 1 : 350 000 9° BAYERN 8° HESSEN RHEINLAND- PFALZ WÜRZBUR G Die Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen für Baden- Mainz- Groß- Main-Spessart g Wertheim n Württemberg bezieht sich auf DIN 4149:2005-04 "Bauten in deutschen Darmstadt- li Gerau m Bingen m Main Kitzingen – Lastannahmen, Bemessung und Ausführung üblicher Freudenberg Erdbebengebieten Mü Dieburg Ta Hochbauten", herausgegeben vom DIN Deutsches Institut für Normung e.V.; ub Kitzingen EIN er Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin. RH Alzey-Worms Miltenberg itz Die Erdbebenzonen beruhen auf der Berechnung der Erdbebengefährdung auf Weschn Odenwaldkreis Main dem Niveau einer Nicht-Überschreitenswahrscheinlichkeit von 90 % innerhalb Külsheim Werbach Großrinderfeld Erbach Würzburg von 50 Jahren für nachfolgend angegebene Intensitätswerte (EMS-Skala): Heppenheim Mud Pfrimm Bergst(Bergstraraßeß) e Miltenberg Gebiet außerhalb von Erdbebenzonen Donners- WORMS Tauberbischofsheim Königheim Grünsfeld Wittighausen Gebiet sehr geringer seismischer Gefährdung, in dem gemäß Laudenbach Hardheim des zugrunde gelegten Gefährdungsniveaus rechnerisch die bergkreis Höpfingen Hemsbach Main- Intensität 6 nicht erreicht wird Walldürn zu Golla Bad ch Aisch Lauda- Mergentheim Erdbebenzone 0 Weinheim Königshofen Neustadt Gebiet, in dem gemäß des zugrunde gelegten Gefährdungsniveaus Tauber-Kreis Mudau rechnerisch die Intensitäten 6 bis < 6,5 zu erwarten sind FRANKENTHAL Buchen (Odenwald) (Pfalz) Heddes-S a. d. Aisch- Erdbebenzone 1 heim Ahorn RHirschberg zu Igersheim Gebiet, in dem gemäß des zugrunde gelegten Gefährdungsniveaus an der Bergstraße Eberbach Bad MANNHEIM Heiligkreuz- S c Ilves- steinach heff Boxberg Mergentheim rechnerisch die Intensitäten 6,5 bis < 7 zu erwarten sind Ladenburg lenz heim Schriesheim Heddesbach Weikersheim Bad Windsheim LUDWIGSHAFEN Eberbach Creglingen Wilhelmsfeld Laxb Rosenberg Erdbebenzone 2 a. -

Amtliches Mitteilungsblatt Der Gemeinde Jestetten

Jestetter … Brücke zur Schweiz Samstag, 06. Februar 2021 INFO Nr. 03 · KW 05 Amtliches Mitteilungsblatt der Gemeinde Jestetten Aus dem Inhalt Ärztlicher Bereitschaftsdienst ............02 Termine und Veranstaltungen ...........03 Amtliche Bekanntmachungen ..........03 Bericht aus dem Gemeinderat ...........06 Gemeindeinfos ........................................07 Volkshochschule .....................................09 Kinder- und Jugendarbeit ...................09 Kirchliche Nachrichten ...........................10 Die Jestetter Vereine .............................11 Aus der Nachbarschaft .........................14 Sonstiges ...................................................14 Redaktionsschluss für die KW 07/2021 Mittwoch, 17. Februar 2021 10 Uhr (Erscheinungstag: Samstag, 20. Februar 2021) Herausgeber und Verantwortung für den redaktionellen Teil: Gemeindeverwaltung, Dieses Jahr findet Fasnacht in unseren Hombergstraße 2, 79798 Jestetten Tel. 07745 / 92 09 0 [email protected] Herzen statt….hoorig isch diä chatz Für den Anzeigenteil/Druck: Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG Meßkircher Str. 45, 78333 Stockach, Tel.: 0 77 71 / 93 17 - 11, Fax.: 0 77 71 / 93 17 - 40 E-Mail: [email protected] Öf nungszeiten Rathaus Jestetten Homepage: www.primo-stockach.de Mo bis Fr 08.00 bis 12.30 Uhr Mi 14.00 bis 18.30 Uhr www.jestetten.de JESTETTER INFO / SAMSTAG, 06. FEBRUAR 2021 Wichtige Telefonnummern Einrichtungen und Adressen Notrufe Apothekennotdienst vom 06.02. - 20.02.2021 Feuerwehr / Notarzt 112 Störungsdienst Wasserversorgung/ www.lak-bw.notdienste-portal.de Gemeinde Jestetten 0173 6718186 DRK, Rettungsdienst 112 Der Notdienst der betref enden Apotheken be- Rettungsdienst / Störungsdienst ginnt jeweils morgens um 08:30 Uhr und endet Krankentransport 07751 19222 Stromversorgung 07742 856750 um 08:30 Uhr am nächsten Tag. oder 07623 921890 Ärztlicher Notdienst 116 117 Störungsdienst Samstag, 06.02.2021: Polizei (Notruf) 110 Gasversorgung 01802 76 77 67 Hochrhein-Apotheke, Kirchstr. -

MB 07 2021 H.Pdf PDF, 6,1

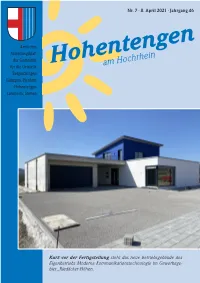

Nr. 7 · 8. April 2021 · Jahrgang 46 Amtliches Mitteilungsblatt der Gemeinde Hohentengenam Hochrhein für die Ortsteile Bergöschingen Günzgen, Herdern Hohentengen Lienheim, Stetten Kurz vor der Fertigstellung steht das neue Betriebsgebäude des Eigenbetriebs Moderne Kommunikationstechnologie im Gewerbege- Nr. 7 / 2021 biet „Riedäcker-Höhen.Mitteilungsblatt Hohentengen am Hochrhein Seite 1 CORONA - SCHNELLTESTS am Feuerwehrhaus Hohentengen Nach der neuen Testverordnung des Bundes darf sich jede Bürgerin und jeder Bürger einmal pro Woche kostenlos mit einem Antigen-Schnelltest auf das Coronavirus testen lassen. Die Gemeinde bietet in Zusammenarbeit mit der Hochrhein-Apotheke und dem DRK seit dem 15. März 2021 diese Corona-Antigen-Schnelltests am Feuerwehrhaus im Gewerbegebiet an. Testung am Feuerwehrhaus Hohentengen Ihre Anmeldung unter: im Auto [email protected] !! Voranmeldung per Mail !! Benötigte Informationen: Personen ohne Symptome Vor- und Nachname können getestet werden Adresse Testergebnis nach 15 Minuten Geburtsdatum Telefonnummer gewünschtes Zeitfenster des Tests Ablauf: • Anmeldung mit gewünschtem Zeitfenster • Bestätigungsmail und Terminvergabe • Am Testort Prüfung der Identität und Berechtigung Zeitpunkt: • Probenentnahme/Testung im Auto Montag und Donnerstag 7:00 Uhr – 10:00 Uhr • Parken im Gewerbegebiet Dienstag 18:00 Uhr – 20:00 Uhr • nach 15 Minuten ist das Ergebnis mit Bescheinigung am Testort abholbereit Bleiben Sie gesund Informationsstand: 26.03.2021 Seite 2 Mitteilungsblatt Hohentengen am Hochrhein Nr. 7 / 2021 Dem Ärztemangel auf dem Land aktiv begegnen Kommunen, Ärzte und Klinikum gehen gemeinsam neue Wege Jestetten, 24. März 2021. Es fehlen Ärzte, vor allem auf dem Land. Um diesem Trend zu begegnen, geht man im östlichen Teil des Landkreis Waldshut nun neue Wege. Drei Ärzte, vier Kommunen und das Klinikum Hochrhein haben sich in einer gemeinnüt- zigen Genossenschaft zusammengetan, um die Gesundheitsversorgung in der Region langfristig zu sichern. -

Trassenübersicht DIN A1

6TCUUGPØDGTUKEJV FreudenbergFreudenbergFreudenberg WertheimWertheim WerbachWerbach GeroldshausenGeroldshausen )TQ»TKPFGTHGNF)TQ»TKPFGTHGNF 380 kV -ØNUJGKO-ØNUJGKO-ØNUJGKO OchsenfurtOchsenfurt Marktbreit KirchheimKirchheimKirchheim MarktbreitMarktbreit 220 kV GiebelstadtGiebelstadt )CWMÒPKIUJQHGP)CWMÒPKIUJQHGP Landkreis TauberbischofsheimTauberbischofsheimTauberbischofsheim )TØPUHGNF)TØPUHGNF WittighausenWittighausen LaudenbachLaudenbachLaudenbach OberickelsheimOberickelsheim Gemeinde HemsbachHemsbach HardheimHardheim -ÒPKIJGKO-ÒPKIJGKO-ÒPKIJGKO Hemsbach $ØVVJCTF$ØVVJCTF$ØVVJCTF SonderhofenSonderhofenSonderhofen 9CNNFØTP9CNNFØTP 7610 9CNNFØTP *ÒRHKPIGP*ÒRHKPIGP GelchsheimGelchsheim HemmersheimHemmersheim Main-Tauber-Kreis RiedenheimRiedenheimRiedenheim AubAub WeinheimWeinheim MudauMudau IgersheimIgersheimIgersheim 4ÒVVKPIGP4ÒVVKPIGP4ÒVVKPIGP HeddesheimHeddesheim BuchenBuchenBuchen (Odenwald) (Odenwald)(Odenwald) Buchen (Odenwald) BieberehrenBieberehrenBieberehren HirschbergHirschberg an an der der Bergstr. Bergstr. MannheimMannheim 7600 TauberrettersheimTauberrettersheimTauberrettersheim Mannheim HeiligkreuzsteinachHeiligkreuzsteinach Tauberrettersheim AhornAhorn BoxbergBoxbergBoxberg Weikersheim HeddesbachHeddesbach WeikersheimWeikersheim IlvesheimIlvesheimIlvesheim LadenburgLadenburgLadenburg SchriesheimSchriesheimSchriesheim EberbachEberbachEberbach LimbachLimbachLimbach RosenbergRosenbergRosenberg WilhelmsfeldWilhelmsfeld Neckar Odenwald Rosenberg Bad Mergentheim CreglingenCreglingen WaldbrunnWaldbrunn BadBadBad Mergentheim MergentheimMergentheim -

Liefern Die Stadtwerke Emmendingen Gmbh Strom Und Erdgas Achern

Hier liefern die Stadtwerke Emmendingen GmbH Strom und Erdgas Achern, Baden Aitern Albbruck Appenweier Au, Breisgau Auggen Bad Bellingen, Baden Bad Krozingen Bad Peterstal-Griesbach Bad Rippoldsau-Schapbach Bad Säckingen Badenweiler Bahlingen am Kaiserstuhl Balgheim Ballrechten-Dottingen Berghaupten Bernau im Schwarzwald Biberach, Baden Biederbach, Schwarzw Binzen, Kr Lörrach Böllen Bollschweil Bonndorf im Schwarzwald Bösingen Bötzingen Breisach am Rhein Breitnau Buchenbach, Breisgau Buggingen Bürchau Dachsberg (Südschwarzwald) Denzlingen Dettighofen Dogern Durbach Dürbheim Ebringen, Breisgau Efringen-Kirchen Eggingen, Kr Waldshut Ehrenkirchen Eichstetten am Kaiserstuhl Eimeldingen Eisenbach (Hochschwarzwald) Elbenschwand Emmendingen Emmingen-Liptingen Endingen am Kaiserstuhl Eschbach, Markgräflerl Eschbach, Markgräflerl Ettenheim Feldberg (Schwarzwald) Fischerbach Fischingen, Baden Forchheim, Breisgau Freiamt Freiburg im Breisgau Fridingen an der Donau Friedenweiler Friesenheim, Baden Fröhnd, Schwarzw Geisingen Gengenbach Glottertal Görwihl Gottenheim Grafenhausen, Hochschwarzw Grenzach-Wyhlen Gundelfingen, Breisgau Gutach (Schwarzwaldbahn) Gutach im Breisgau Häg-Ehrsberg Hartheim, Breisgau Hasel Haslach im Kinzigtal Hausach, Schwarzwaldbahn Hausen im Wiesental Häusern, Schwarzw Heitersheim Heitersheim Herbolzheim, Breisgau Herrischried Heuweiler Hinterzarten Höchenschwand Höchenschwand Hofstetten, Kinzigtal Hohberg b Offenburg Hohentengen am Hochrhein Horben, Breisgau Ibach, Schwarzw Ihringen Immendingen Inzlingen Jestetten Kandern Kappel-Grafenhausen -

Rankings Municipality of Lottstetten

9/30/2021 Maps, analysis and statistics about the resident population Demographic balance, population and familiy trends, age classes and average age, civil status and foreigners Skip Navigation Links GERMANIA / Baden-Württemberg, Land / Province of Waldshut, Landkreis / Lottstetten Powered by Page 1 L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH GERMANIA Municipalities Powered by Page 2 Albbruck Stroll up beside >> L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Herrischried AdminstatBad Säckingen, logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH Stadt GERMANIAHöchenschwand Bernau im Hohentengen Schwarzwald am Hochrhein Bonndorf im Ibach Schwarzwald, Jestetten Stadt Klettgau Dachsberg Küssaberg (Südschwarzwald) Lauchringen Dettighofen Laufenburg Dogern (Baden), Stadt Eggingen Lottstetten Görwihl Murg Grafenhausen Rickenbach Häusern St. Blasien, Stadt Stühlingen, Stadt Todtmoos Ühlingen- Birkendorf Waldshut- Tiengen, Stadt Wehr, Stadt Weilheim Wutach Wutöschingen Provinces Powered by Page 3 ALB-DONAU- HEILBRONN, , L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin KREIS, UNIVERSITÄTSSTADT, Adminstat logo LANDKREIS STADTKREISDEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH GERMANIA BADEN-BADEN, HEILBRONN, STADTKREIS LANDKREIS BIBERACH, HOHENLOHEKREIS, LANDKREIS LANDKREIS BÖBLINGEN, KARLSRUHE, LANDKREIS LANDKREIS BODENSEEKREIS,KARLSRUHE, LANDKREIS STADTKREIS BREISGAU- KONSTANZ, HOCHSCHWARZWALD,LANDKREIS LANDKREIS LÖRRACH, CALW, LANDKREIS LANDKREIS LUDWIGSBURG, EMMENDINGEN, LANDKREIS LANDKREIS MAIN-TAUBER- ENZKREIS, KREIS, -

Josef Weißhaar (1814-1870)

Josef Weißhaar (1814-1870) Geboren am 4. März 1814 als Sohn des Ochsenwirts in Pfohren (vgl. Hecker- Zug), heiratete Weißhaar im Alter von 18 Jahren seine Cousine Wallburga und führte mit ihr das Wirtshaus „Engel" in Lottstetten. Aus der Ehe gingen sechs Kinder hervor. Joseph Weißhaar war ein gutsituierter Mann. Dem Ehevertrag ist zu entnehmen, daß sich die gemeinsa- men Liegenschaften auf einen Wert von 61 391 Gulden belie- fen. Die Wirtschaft, direkt an der Straße von Schaffhausen nach Zürich gelegen, ging glänzend. Ständig standen 40 bis 50 Pferde bereit, und zudem war der "Engel" als Güterbörse bekannt, an der in erster Linie Getreide und andere landwirtschaftliche Produkte gehandelt wurden. Selbstverständlich war ein derartiger Ort, noch dazu nur einen Stein- wurf von der Schweizer Grenze entfernt, ein idealer Umschlagplatz für geistige Informationen aller Art. Wahrscheinlich trug dieser Um- stand - neben den persönlichen Eigenarten Weißhaars wie Lebhaf- tigkeit und Draufgängertum - dazu bei, daß der Engelwirt 1848/49 zu einer der führenden Persönlichkeiten der Aufständischen wurde. Anfang 1848 wählte ihn die etwa 50 Mann zählenden Lottstettener Bürgerwehr zum Kommandanten. Auf der in der ersten Aprilhälfte abgehaltenen Volksversammlung in Dettighofen wurde die Teilnah- me am geplanten Hecker-Zug beschlossen und Weißhaar zum Oberst der aufzustellenden Klettgau-Truppe bestimmt. Die militäri- sche Ausbildung der Freischärler übernahmen ehemalige Soldaten mit Exerzierübungen auf Weißhaars Feldern. Neben der eher unzulänglichen Bewaffnung aus zumeist alten Gewehren, Pistolen, Hellebarden und Sensen wurde ihre Bekleidung zum Charakte- ristikum der Aufständischen: Blaue oder blau gestreifte Hemden, schwere Stiefel, breitkrempige Schlapphüte und dichte Bärte. Nachdem Hecker mit seiner Mannschaft bereits am 13. -

Im Ortsteil Kadelburg Wurden Bereits Große

Freitag, Herausgeber und verantwortlich für den redaktionellen Teil: Bürgermeisteramt, Gemeindezentrum, 79790 Küssaberg, 04. Juni 2021 Tel. 07741/6001-0, Fax: 07741/6001-50 Internet: www.kuessaberg.info E-Mail: [email protected] Verantwortlich für den Anzeigenteil/ Druck: Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG, Ausgabe 22 Meßkircher Str. 45, 78333 Stockach, Tel. 07771/9317-11 Fax: 07771/9317-40, 52. Jahrgang E-Mail: [email protected] Homepage: www.primo-stockach.de Beim Gemeinschaftsprojekt „Wohnen im Alter“ im Ortsteil Kadelburg wurden bereits große Bereiche der Außenanlagen ausgeführt; die gute Einbindung der Wohnanlage in die Umgebung ist der Gemeinde und der Bürgergemeinschaft wichtig Parallel zu den Ausbaugewerken im In- neren laufen im Außenbereich der Inves- titionsmaßnahme jahreszeitlich bedingt bereits die Arbeiten zur weitgehenden Herstellung der Grün- und Außenanlagen. Teile der Umgebungsf ächen sind in den vergangenen Wochen bepf anzt worden und für die künftigen Bewohner wurden u.a. auch Fußwege für den täglichen Spa- ziergang hergestellt. Die örtliche Fachf r- ma ist mit den Arbeiten trotz der wech- selhaften Witterung der vergangenen Wochen sehr gut vorangekommen. Auf dem rd. 6.000 m² großen Grundstück bleibt auch nach der Realisierung des wichtigen Bauvorhabens noch ausrei- chend Zukunfts- und Reservef äche für künftige Überlegungen und Planungen zur Verfügung. Genau hierfür hatte die Gemeinde das Grundstück bekanntlich im Jahr 2014 auch erworben. Mit der Bezugsfertigstellung der alters- gerechten Wohnungen wird bis Novem- ber 2021 gerechnet, so dass die ersten Belegungen dann zum 01.12.2021 statt- f nden können. Bürgergemeinschaft und Gemeinde arbeiten gemeinsam zuguns- ten des erweiterten Seniorenangebotes u.a. mit einem öf entlichen Tref punkt für unsere älteren Bewohnerinnen und Be- wohner aus allen Küssaberger Ortsteilen. -

Mitteilungsblatt Nr. 26 Vom 26.06.2020

MITTEILUNGSBLATT Lottstetten Amtsblatt der Gemeinde Lottstetten Freitag, 26.06.2020 Ausgabe Nr. 26 Bild: Katrin Herrmann Annahmeschluss für KW 27: Herausgeber und Druck: Öffnungszeiten: Gemeindeverwaltung 79807 Lottstetten Montag – Freitag: 08.00 – 12.00 Uhr Donnerstag, 02.07.2020 Rathausplatz 1 Dienstag: 16.00 – 18.30 Uhr 12.00 Uhr Tel.: 07745 9201-14 Fax: 07745 9201-90 E-Mail: [email protected] Erscheinungstag: www.lottstetten.de Freitag, 03.07.2020 2 Mitteilungsblatt Lottstetten / Freitag, 26.06.2020 Ärztlicher Bereitschaftsdienst Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116117 Zahnärztlicher Notdienst 01803 222555-30 Den Ärztlichen Bereitschaftsdienst erreichen Sie je- der Zeit unter der Telefonnummer 116117. Der tierärztliche Bereitschaftsdienst ist über den Anruf- Der Ärztliche Bereitschaftsdienst ist nicht für medizini- beantworter des jeweiligen Haustierarztes zu erfahren. sche Notfälle wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Vergiftungen badenova-Störungsnummer (Erdgas) 0800 2767767 oder sonstige akute Notfälle zuständig. Hier bitte unbe- dingt den Rettungsdienst unter der europaweiten Notruf- Störungsdienst Stromversorgung 07623 92-1890 nummer 112 verständigen. www.evkr-gmbh.de 07742 85675-0 Die hausärztliche Notfallpraxis im Waldshuter Kran- Störungsdienst Wasserversorgung 0170 3472851 kenhaus ist samstags, sonntags und an Feiertagen von 09.00 bis 13.00 Uhr und von 15.00 bis 18.00 Uhr besetzt. Pyur Servicehotline (Kabel-TV) 030 25 777 777 Apotheken-Notdienst Pflegedienste / Soziale Einrichtungen Freitag, 26.06.2020 Caritasverband Hochrhein e. V. Klettgau-Apotheke Lauchringen, Hauptstr. 37, Waldshut 07751 8011-0 07741 2703 Sozialdienst 07751 8011-31 Hausnotrufdienst 07743 933813 Samstag, 27.06.2020 Markt-Apotheke Tiengen, Hauptstr. 69, Sozialstation Klettgau-Rheintal e. V. 07742 9234-0 07741 4686 Alten-Tagespflegestätte 07742 9234-50 Sonntag, 28.06.2020 DRK-Kreisverband Waldshut Alemannen-Apotheke Grießen, Schaffhauser Str.