Zeitschrift Für Regionalgeschichte

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Reichspräsident Paul Von Hindenburg 1930-1934. Eine Studie Über Die Bedeutung Der Persönlichkeit Beim Übergang Von Der Weimarer Republik Zum Dritten Reich

View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB):... RWTH Aachen Historisches Institut Masterarbeit Dozent: Priv.-Doz. Dr. phil. Matthias Pape Semester: SS 2015 Reichspräsident Paul von Hindenburg 1930-1934. Eine Studie über die Bedeutung der Persönlichkeit beim Übergang von der Weimarer Republik zum Dritten Reich Die vorliegende Arbeit folgt der neuen Orthografie und der neuen Interpunktion. Vorgelegt am 17. August 2015 von: Lars Voßen 1. HF: Geschichte Matrikelnummer: 282047 2. HF: Philosophie Am Ginsterberg 24, 52477 Alsdorf Master of Arts [email protected] Telefon: 02404 / 67 16 69 Inhaltsverzeichnis Kapitel Seite 1. Einleitung 1 1.1 Die öffentliche Kontroverse um Paul von Hindenburg 1 1.2 Hindenburg in der Forschung 4 1.3 Fragestellung, Forschungsstand und Quellenlage 9 2. Biografische und verfassungsrechtliche Voraussetzungen 17 2.1 Die Persönlichkeit Paul von Hindenburg 18 2.1.1 Vom Preußen Friedrich Wilhelms IV. bis zum vorläufigen Ende der militärischen Laufbahn unter Wilhelm II. 18 2.1.2 Der Erste Weltkrieg als Beginn des politischen Aufstiegs 26 2.2 Das Amt des Reichspräsidenten in der Weimarer Reichsverfassung 35 2.2.1 Das verfassungsrechtliche Verhältnis des Reichspräsidenten zum Reichstag 35 2.2.2 Stellung und Bedeutung des Reichspräsidenten innerhalb der Exekutive 37 2.2.3 Der Reichspräsident und die Legislative 41 2.2.4 Verfassungsrechtliche Handlungsspielräume des Reichspräsidenten – eine Beurteilung 45 3. Hindenburgs Rolle in der Endphase der Weimarer Republik 49 3.1 Von der Reichspräsidentenwahl 1925 bis zum Ende der Großen Koalition 1930 49 3.2 Brünings Reichskanzlerschaft 53 3.3 Papens Reichskanzlerschaft 64 3.4 Schleichers Reichskanzlerschaft 73 3.5 Hitlers Reichskanzlerschaft 78 4. -

150 Jahre Sozialdemokratie Im Heutigen Sachsen-Anhalt

Beiträge zur Geschichte der Sozialdemokratie in Sachsen-Anhalt Heft 6 Historische Kommission des SPD-Landesverbandes Sachsen-Anhalt (Hrsg.) 150 Jahre Sozialdemokratie im heutigen Sachsen-Anhalt Inhalt Geleitwort (Katrin Budde) .................................................................................... 2 Vorwort (Dr. Rüdiger Fikentscher) ....................................................................... 4 Geschichte (der SPD Sachsen-Anhalt für den Wikipedia-Internetauftritt) ........... 6 Anfänge der Arbeiterbewegung und Vorgeschichte der SPD in Sachsen-Anhalt (Prof. Dr. Mathias Tullner) ................................................................................... 8 Seit 1890 den selben Namen: SPD (Dr. Rüdiger Fikentscher) ........................... 15 Sozialdemokratie und Gewerkschaften 1890-1914 in Magdeburg (Prof. Dr. Klaus-Erich Pollmann) ........................................................................................ 23 Gustav Stollberg (1866 – 1928) – Burgs Sozialdemokrat der ersten Stunde (Udo Krause) ................................................................................................................ 32 Die verfeindeten Brüder im einstigen SPD-Parteibezirk Magdeburg (Dr. Beatrix Herlemann) .......................................................................................................... 36 Karl Mödersheim (1888 – 1952) - Ein erfolgreicher Kommunalpolitiker und Bürgermeister der Stadt Leuna (Dr. Ralf Schade) .............................................. 56 Willi Brundert - ein Sozialdemokrat -

Jews and Germans in Eastern Europe New Perspectives on Modern Jewish History

Jews and Germans in Eastern Europe New Perspectives on Modern Jewish History Edited by Cornelia Wilhelm Volume 8 Jews and Germans in Eastern Europe Shared and Comparative Histories Edited by Tobias Grill An electronic version of this book is freely available, thanks to the support of libra- ries working with Knowledge Unlatched. KU is a collaborative initiative designed to make high quality books Open Access. More information about the initiative can be found at www.knowledgeunlatched.org ISBN 978-3-11-048937-8 e-ISBN (PDF) 978-3-11-049248-4 e-ISBN (EPUB) 978-3-11-048977-4 This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial NoDerivatives 4.0 License. For details go to http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Names: Grill, Tobias. Title: Jews and Germans in Eastern Europe : shared and comparative histories / edited by/herausgegeben von Tobias Grill. Description: [Berlin] : De Gruyter, [2018] | Series: New perspectives on modern Jewish history ; Band/Volume 8 | Includes bibliographical references and index. Identifiers: LCCN 2018019752 (print) | LCCN 2018019939 (ebook) | ISBN 9783110492484 (electronic Portable Document Format (pdf)) | ISBN 9783110489378 (hardback) | ISBN 9783110489774 (e-book epub) | ISBN 9783110492484 (e-book pdf) Subjects: LCSH: Jews--Europe, Eastern--History. | Germans--Europe, Eastern--History. | Yiddish language--Europe, Eastern--History. | Europe, Eastern--Ethnic relations. | BISAC: HISTORY / Jewish. | HISTORY / Europe / Eastern. Classification: LCC DS135.E82 (ebook) | LCC DS135.E82 J495 2018 (print) | DDC 947/.000431--dc23 LC record available at https://lccn.loc.gov/2018019752 Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data are available in the Internet at http://dnb.dnb.de. -

2015 Topps UFC Chronicles Checklist

BASE FIGHTER CARDS 1 Royce Gracie 2 Gracie vs Jimmerson 3 Dan Severn 4 Royce Gracie 5 Don Frye 6 Vitor Belfort 7 Dan Henderson 8 Matt Hughes 9 Andrei Arlovski 10 Jens Pulver 11 BJ Penn 12 Robbie Lawler 13 Rich Franklin 14 Nick Diaz 15 Georges St-Pierre 16 Patrick Côté 17 The Ultimate Fighter 1 18 Forrest Griffin 19 Forrest Griffin 20 Stephan Bonnar 21 Rich Franklin 22 Diego Sanchez 23 Hughes vs Trigg II 24 Nate Marquardt 25 Thiago Alves 26 Chael Sonnen 27 Keith Jardine 28 Rashad Evans 29 Rashad Evans 30 Joe Stevenson 31 Ludwig vs Goulet 32 Michael Bisping 33 Michael Bisping 34 Arianny Celeste 35 Anderson Silva 36 Martin Kampmann 37 Joe Lauzon 38 Clay Guida 39 Thales Leites 40 Mirko Cro Cop 41 Rampage Jackson 42 Frankie Edgar 43 Lyoto Machida 44 Roan Carneiro 45 St-Pierre vs Serra 46 Fabricio Werdum 47 Dennis Siver 48 Anthony Johnson 49 Cole Miller 50 Nate Diaz 51 Gray Maynard 52 Nate Diaz 53 Gray Maynard 54 Minotauro Nogueira 55 Rampage vs Henderson 56 Maurício Shogun Rua 57 Demian Maia 58 Bisping vs Evans 59 Ben Saunders 60 Soa Palelei 61 Tim Boetsch 62 Silva vs Henderson 63 Cain Velasquez 64 Shane Carwin 65 Matt Brown 66 CB Dollaway 67 Amir Sadollah 68 CB Dollaway 69 Dan Miller 70 Fitch vs Larson 71 Jim Miller 72 Baron vs Miller 73 Junior Dos Santos 74 Rafael dos Anjos 75 Ryan Bader 76 Tom Lawlor 77 Efrain Escudero 78 Ryan Bader 79 Mark Muñoz 80 Carlos Condit 81 Brian Stann 82 TJ Grant 83 Ross Pearson 84 Ross Pearson 85 Johny Hendricks 86 Todd Duffee 87 Jake Ellenberger 88 John Howard 89 Nik Lentz 90 Ben Rothwell 91 Alexander Gustafsson -

Reflexionen Über Das Ende Der Weimarer Republik. Die

Diskussion ANDREAS RÖDDER REFLEXIONEN ÜBER DAS ENDE DER WEIMARER REPUBLIK Die Präsidialkabinette 1930-1932/33. Krisenmanagement oder Restaurationsstrategie? Das Scheitern der parlamentarisch-demokratischen Republik von Weimar und der folgen de Machtantritt der Nationalsozialisten werfen nach wie vor die Frage nach Zwangsläu figkeiten und Alternativen in der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts auf: Ließ sich die Entwicklung des politischen Systems überhaupt steuern? Welche Lösungen der ,,deutsche[n] Staatskrise 1930-1933"1 wurden erwogen und vorbereitet? Zugespitzt: Stand die Regierungspolitik der Präsidialkabinette im Zeichen von „Restaurationsstrategie oder Krisenmanagement"? Unter diesem Titel diskutierten erfahrene Kenner und jüngere Hi storiker im Rahmen eines von der Fritz Thyssen Stiftung geförderten Kolloquiums vom 24. bis 26. September 1997 im Historischen Institut der Universität Stuttgart Ergebnisse und Perspektiven der Forschung2. Erinnerung und Politik: Heinrich Brüning Die entscheidende Quelle für Motive, Ziele und Potentiale seiner Reichskanzlerschaft sind Heinrich Brünings Memoiren. Aufgrund quellenkritischer Untersuchungen hält A. Rödder die Memoiren jedoch insbesondere in den zentralen und nicht anderweitig Überlieferten Aussagen, die allein die These eines Restaurationsprogramms der Regierung Brüning zur Wiederherstellung der Monarchie tragen, für unglaubwürdig3. Bei dem Ver- 1 Heinrich August Winkler (Hrsg.), Die deutsche Staatskrise 1930-1933. Handlungsspielräume und Alternativen, München 1992. 2 Anläßlich der Emeritierung von Eberhard Jäckel kamen unter der wissenschaftlichen Leitung von Eberhard Kolb (Köln) zusammen: Knut Borchardt (München), Karl Dietrich Bracher (Bonn), Christian Hartmann (München),-Johannes Hürter (Bonn), Eberhard Jäckel (Stuttgart), Tilman Koops (Koblenz), Klaus A. Lankheit (München), Rudolf Morsey (Speyer), Wolfram Pyta (Köln), Ludwig Richter (Köln), Andreas Rödder (Stuttgart), Gerhard Schulz (Tübingen), Gabriel Seiberth (Berlin), Henry A. Turner (Yale), Udo Wengst (München) und Andreas Wirsching (Tübingen). -

The Commandant's Introduction

The Commandants Introduction By Michael H. Clemmesen his issue of the Baltic Defence Re- It seems now to have been generally members seem to have realised this fact. view marks a change in the editorial recognized that the Alliance has to be To succeed, the transformation must line that is symbolised by the changed reformed thoroughly to remain relevant take the alliance forward and change it cover. The adjustment is not only caused to the leading member state. The U.S.A., from being a reactive self-defensive alli- by the fact that the three Baltic states have involved as she is in the drawn-out War ance. The outlined new NATO is a po- succeeded in being invited to NATO as Against Terror that was forced upon her litically much more demanding, divisive, well as to the EU and now have to adapt by the 11 September 2001 attacks, is not and risky framework for military co-op- to the new situation. It is also based on impressed by the contribution from most eration. Its missions will include opera- the realisation that the two organisations of the European allies. Only a small tions of coercion like the one against will change their character when the inte- progress has been made in the Yugoslavia with regard to Kosovo as well gration of the new members takes place. enhancement of the force structures of as pre-emptive Out-of-NATO area crisis The implementation of the new editorial the European members since the 1999 response operations military activism line will only come gradually. -

The War to End War — the Great War

GO TO MASTER INDEX OF WARFARE GIVING WAR A CHANCE, THE NEXT PHASE: THE WAR TO END WAR — THE GREAT WAR “They fight and fight and fight; they are fighting now, they fought before, and they’ll fight in the future.... So you see, you can say anything about world history.... Except one thing, that is. It cannot be said that world history is reasonable.” — Fyodor Mikhaylovich Dostoevski NOTES FROM UNDERGROUND “Fiddle-dee-dee, war, war, war, I get so bored I could scream!” —Scarlet O’Hara “Killing to end war, that’s like fucking to restore virginity.” — Vietnam-era protest poster HDT WHAT? INDEX THE WAR TO END WAR THE GREAT WAR GO TO MASTER INDEX OF WARFARE 1851 October 2, Thursday: Ferdinand Foch, believed to be the leader responsible for the Allies winning World War I, was born. October 2, Thursday: PM. Some of the white Pines on Fair Haven Hill have just reached the acme of their fall;–others have almost entirely shed their leaves, and they are scattered over the ground and the walls. The same is the state of the Pitch pines. At the Cliffs I find the wasps prolonging their short lives on the sunny rocks just as they endeavored to do at my house in the woods. It is a little hazy as I look into the west today. The shrub oaks on the terraced plain are now almost uniformly of a deep red. HDT WHAT? INDEX THE WAR TO END WAR THE GREAT WAR GO TO MASTER INDEX OF WARFARE 1914 World War I broke out in the Balkans, pitting Britain, France, Italy, Russia, Serbia, the USA, and Japan against Austria, Germany, and Turkey, because Serbians had killed the heir to the Austrian throne in Bosnia. -

The Ukrainian Weekly, 2017

INSIDE: l Marking the centennial of the Crimean Tatar Kurultai – page 2 l Holodomor remembered in Ottawa and Edmonton – page 8 l UTS presents 2017 Ukrainian of the Year Award – page 9 THEPublished U by theKRAINIAN Ukrainian National Association Inc., a fraternal W non-profit associationEEKLY Vol. LXXXV No. 51 THE UKRAINIAN WEEKLY SUNDAY, DECEMBER 17, 2017 $2.00 Defense budget authorizes Poroshenko faces worst political crisis of his administration provision of lethal weapons by Mark Raczkiewycz to Ukraine, expands support KYIV – Not since the Euro-Maidan revo- Interfax-Ukraine lution have Kyiv’s streets seen such unrest as what occurred last weekend and turned WASHINGTON – The defense budget out to be President Petro Poroshenko’s for 2018, signed by U.S. President worst domestic political crisis to date. Donald Trump, provides $350 million to Several thousand protesters led by promote security in Ukraine and autho- opposition lawmakers marched to Kyiv’s rizes the country to provide lethal Independence Square on December 10, weapons, the Ukrainian Embassy in the calling for the billionaire president’s United States has said. impeachment, the release of ex-Georgian “President of the United States leader turned Ukrainian politician Mikheil Donald Trump has signed the law on Saakashvili and progress to uproot high- the U.S. budget for 2018 for national level corruption. defense, which provides permission to The rally at once questioned Mr. allocate $350 million to provide assis- Poroshenko’s credentials of being reformist tance in the security sphere of Ukraine. and pro-democratic, and cast his adminis- The law authorizes the provision of tration in the negative light of “using the old defensive weapons to our state and sig- tried and tested levers of power,” said nificantly expands the parameters of Timothy Ash, a London-based senior Inna Sokolovska/UNIAN Ukraine’s support with the United emerging markets strategist for BlueBay A scene from the anti-government demonstration in Kyiv on December 9 – the largest States in the field of security and Asset Management. -

Recruiting in the Time of Coronavirus

MIDEAST FACES AUTO RACING Afghanistan in shock Actor, musician NASCAR gets ready after brutal attack try to lift spirits to race again under on maternity ward during lockdown ‘huge microscope’ Page 3 Page 16 Back page GAO report criticizes Pentagon’s response to sexual assaults » Page 7 Volume 79, No. 20 ©SS 2020 CONTINGENCY EDITION FRIDAY, MAY 15, 2020 stripes.com Free to Deployed Areas VIRUS OUTBREAK Claims for jobless aid in US climb to 36 million BY CHRISTOPHER RUGABER Associated Press WASHINGTON — Nearly 3 million laid-off workers applied for U.S. unemployment benefits last week as the viral outbreak led more companies to slash jobs even though most states have begun to let some businesses re- open under certain restrictions. Roughly 36 million people have now filed for jobless aid in the two months since the coronavirus first forced millions of businesses to close their doors and shrink their workforces, the Labor De- partment said Thursday. Still, the number of first-time Recruiting in the applications has now declined for six straight weeks, suggest- ing that a dwindling number of companies are reducing their payrolls. By historical standards, the lat- est tally shows that the number time of coronavirus of weekly jobless claims remains enormous, reflecting an econo- my that is sinking into a severe downturn. Last week’s pace of Despite deep cuts into numbers, officials say changes likely to stay new applications for aid was still four times the record high that BY COREY DICKSTEIN prevailed before the coronavirus Stars and Stripes struck hard in March. -

Dissertationcarinasimon.Pdf (3.051Mb)

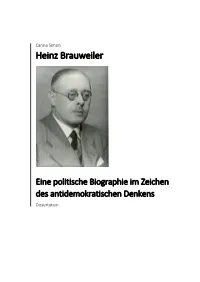

Carina Simon Heinz Brauweiler Eine politische Biographie im Zeichen des antidemokratischen Denkens Dissertation Heinz Brauweiler Eine politische Biographie im Zeichen des antidemokratischen Denkens Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades der Doktorin der Philosophie (Dr. phil.) eingereicht im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften an der Universität Kassel vorgelegt von Carina Simon 2016 Disputation am 22.5.2017 Danksagung Ich möchte an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, einigen Menschen meinen Dank auszusprechen, ohne deren Hilfe die Abgabe meiner Doktorarbeit nur schwer vorstellbar gewesen wäre. An erster Stelle danke ich meinen Betreuern Professor Dr. Winfried Speitkamp und Professor Dr. Jens Flemming. Letzterer hat mich von Beginn meines Studiums an begleitet. Ohne Professor Dr. Flemming wäre meine Begeisterung für das Studium der Geschichte und die Entscheidung für eine Dissertation nie in dem Maße vorstellbar gewesen. Er hat mir immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden, mir geholfen, auch wenn es einmal schwerere Phasen gab. Darüber hinaus danke ich Herrn Professor Dr. Dietmar Hüser und Herrn Professor Dr. Friedhelm Boll sowie den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Fachbereichs Geschichte der Universität Kassel, hier ganz besonders Silke Stoklossa-Metz. Darüber hinaus möchte ich mich bei Dr. Christian Wolfsberger (✝) und Gerd Lamers vom Stadtarchiv Mönchengladbach für ihre Hilfe bedanken; sowie bei allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der verschiedenen Archive und Bibliotheken, die ich zu Recherchezwecken aufgesucht habe. Weiterhin danken möchte ich der B. Braun Melsungen AG für ihre finanzielle Unterstützung im Rahmen meines Stipendiums, was mir über einen langen Zeitraum ein sorgenfreies Arbeiten ermöglichte. Danken möchte ich vor allem meiner Familie, hier vor allem meinen Eltern, Hella und Alexander Simon und meinem Bruder Christopher Simon. -

Sedition : Everyday Resistance in the Soviet Union Under Khrushchev and Brezhnev / Edited by Vladimir A

annals of communism Each volume in the series Annals of Communism will publish selected and previ- ously inaccessible documents from former Soviet state and party archives in a nar- rative that develops a particular topic in the history of Soviet and international communism. Separate English and Russian editions will be prepared. Russian and Western scholars work together to prepare the documents for each volume. Doc- uments are chosen not for their support of any single interpretation but for their particular historical importance or their general value in deepening understanding and facilitating discussion. The volumes are designed to be useful to students, scholars, and interested general readers. executive editor of the annals of communism series Jonathan Brent, Yale University Press project manager Vadim A. Staklo american advisory committee Ivo Banac, Yale University Robert L. Jackson, Yale University Zbigniew Brzezinski, Center for Norman Naimark, Stanford Univer- Strategic and International Studies sity William Chase, University of Pittsburgh Gen. William Odom (deceased), Hud- Friedrich I. Firsov, former head of the son Institute and Yale University Comintern research group at Daniel Orlovsky, Southern Methodist RGASPI University Sheila Fitzpatrick, University of Timothy Snyder, Yale University Chicago Mark Steinberg, University of Illinois, Gregory Freeze, Brandeis University Urbana-Champaign John L. Gaddis, Yale University Strobe Talbott, Brookings Institution J. Arch Getty, University of California, Mark Von Hagen, Arizona State Uni- Los Angeles versity Jonathan Haslam, Cambridge Univer- Piotr Wandycz, Yale University sity russian advisory committee K. M. Anderson, Moscow State Uni- S. V. Mironenko, director, State versity Archive of the Russian Federation N. N. Bolkhovitinov, Russian Acad- (GARF) emy of Sciences O. -

INT Gossweiler 24/04/06 14:01 Page 1

INT gossweiler 24/04/06 14:01 Page 1 Hitler, l’irrésistible ascension? Essais sur le fascisme INT gossweiler 24/04/06 14:01 Page 2 LES EDITIONS ADEN Les Editions Aden Titre original: Aufsätze zum édition Gilles Martin 44 rue A. Bréart Faschismus © Pahl-Rugenstein Verlag, Köln, graphisme Atelier 1060 Bruxelles 1988 des grands pêchers Belgique ([email protected]) Tél.00 32 2 5344661 Traduit de l'allemand par Bruno assistance éditoriale Fax. 00 32 2 5344662 Vannechel et Fabien Rondal Marie David, Julie Matagne [email protected] © Kurt Gossweiler et Éditions et Patrick Moens www.aden.be Aden, 2006 impression EPO (www.epo.be) En collaboration avec l'Institut d'Etudes Marxistes (INEM asbl) Études Marxistes n°67-68 Rue de la Caserne 68, 1000 Bruxelles Tel: 32 (0)2/504 01 44 Fax: 32 (0)2/513 98 31 www.marx.be INT gossweiler 24/04/06 14:01 Page 3 Kurt Gossweiler Préface d’Annie Lacroix-Riz HITLER L’IRRESISTIBLE´ ASCENSION? Essais sur le fascisme collection epo aden INT gossweiler 24/04/06 14:01 Page 4 INT gossweiler 24/04/06 14:01 Page 5 Préface Pourquoi faut-il lire ou relire Kurt Gossweiler? Par Annie Lacroix-Riz, professeur d’histoire contemporaine, université Paris 7 On ne peut que saluer la décision de livrer au public fran- cophone quelques travaux de Kurt Gossweiler couvrant près de trois décennies (de 1953 à 1980) et consacrés à l’analyse du fascisme allemand. L’historien marxiste est- allemand y traite des conditions de son installation depuis les années vingt, recensant ses soutiens de classe préco- ces, des Junkers au grand capital, de l’industrie lourde à l’IG Farben, tous secteurs de l’économie confondus.