20 Jahre Mauerfall – Eastsidestories Im Film

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Direktversand 27

Kultmusik • Kult film Künstle e r • K • rit Ku onzerte • Ka ike lt K lend n sp er • ie • Ko l Ki m e nd m e e rb n ü t c a h r e e r • K r a m s Direktversand 27. Ausgabe 2010/11 . .. r h e m es ig in d e l un Kreuzworträtse HÖHEPUNKTE 2010 bis 31.12. 12.95 Euro Nora, Berlin Januar 2010 NORA TSCHIRNER & GERHARD SCHÖNE. Wenn Franticek niest. 2 CD 00782. 14,95 Zwei absolute „Kinder-Versteher“ wetteifern in 17 turbulenten Geschichten und drei ganz neuen Kinderliedern. VIVA MIKIS 85. THEODORAKIS-TRIBUT. 2 CD 06412. 17,95 Eine Hommage auf den großen Griechen in deutschen Nachdichtungen von neu u.a. Wecker, Wenzel, Schöne, Blaues Einhorn bis selten u.a. von Gundermann, Pannach & Kunert plus das Beste aus dem Volksbühnen-Konzert 2010 (CD 2). bis 31.12. 15.95 Euro Mikis, Athen Juni 2010 Einige weitere Höhepunkte des Jahres 2010 finden Sie auf den folgenden knapp 100 Seiten ! 1-57Mailorderkatalog 2011b.qxp:Layout 1 08.11.2010 16:51 Uhr Seite 3 Liebe Freunde des BuschFunk! Verehrte Neugierige! Was nimmt ein Bratschist, wenn ihm das Geld für neues Kolophonium fehlt? – Na, Hartz IV. Vielleicht etwas derb, mögen Sie meinen, aber ganz sicher nicht auf Kosten anderer, wenn man den geflü- gelten Satz aus Chile hört: Ich habe Hunger wie ein Musikant. Wir haben für diese Ausgabe Künstler gebeten, uns einen Witz, der in der Welt der Musik spielt, zu erzählen. Einige sprudelten sofort los, andere litten an der bekannten Vergesslichkeit und manche kannten überhaupt gar keine Witze. -

DEFA-Newsletter 2/2017

2. Ausgabe / April 2017 NEWSLETTER Heiner-Carow-Preis an Annekatrin Hendel verliehen Inhalt dieser Ausgabe Die Regisseürin ünd Prodüzentin Anne- Güt, wenn es den Müt ünd die Mo glichkeit Heiner-Carow-Preis an katrin Hendel erhielt im Rahmen der 67. gibt züm Experimentieren.“ Annekatrin Hendel Internationalen Filmfestspiele Berlin am www.defa-stiftung.de verliehen D BERLINALE/BRIGITTE FOTO: Ehrenpreis fü r 16. Februar den mit 5.000 Euro dotierten Monika Schindler Heiner-Carow-Preis der DEFA-Stiftüng. DEFA-Filmreihe im Damit würde sie fü r ihren Dokümentar- Kino Arsenal film FU NF STERNE (2017) geehrt, in dem DEFA-Retro in Japan sie sich nach VATERLANDSVERRA TER Rom zeigt DEFA-Klassiker UMMER (2011) und ANDERSON (2014) zum drit- DEFA-Verbotsfilme in der Schweiz ten Mal einer ostdeütschen Biografie zü- DEFA-Spezialita ten aüf wendet. dem FILMKUNSTFEST MV In der Begrü ndüng der Jüry heißt es: Syrien-Filme „Realisiert auf engstem Raum und durch beim Filmfest Dresden Trickfilmfestival in Krankheit limitierte Zeit, thematisiert der Stüttgart: Müsik ünd Film Film eine Freündschaft ünd bilanziert Be- Annekatrin Hendel mit Schauspielerin Katrin Sass DEFA-Komo dien ziehüngen. Ein filmisches Experiment. bei der Verleihung des Heiner-Carow-Preises im Zeüghaüskino Heiner-Carow-Filmreihe Ehrenpreis für Monika Schindler in Rostock Gesichter der DEFA Monika Schindler wird am 28. April im Rahmen der Verleihüng des Deütschen Filmprei- ses mit der Ehren-Lola, dem Ehrenpreis der Deütschen Filmakademie, aüsgezeichnet. In mehr als 100 Filmen, darünter zahlreichen DEFA-Arbeiten von Roland Gra f, Gü nter Aktuelles & Neuheiten Reisch ünd Herrmann Zschoche, war sie fü r den Schnitt verantwortlich. In jü ngster Zeit arbeitete sie ünter anderem mit Regisseüren wie Gordian Maügg, Carsten Fiebeler, Neüe DVDs bei ICESTORM Andreas Dresen ünd Stephan Lacant. -

New German Critique, No. 49, Special Issue on Alexander

new critiquegqrpian I L Number49 Winter1990 SPECIAL ISSUE ON ALEXANDER KLUGE AlexanderKluge The Assaultof the Presenton the Restof Time EricRentschler RememberingNot to Forget: A RetrospectiveReading of Kluge'sBrutality in Stone TimothyCorrigan The Commerceof Auteurism:a Voice withoutAuthority HelkeSander "You Can't AlwaysGet WhatYou Want": The Filmsof AlexanderKluge HeideSchliipmann Femininityas ProductiveForce: Kluge and CriticalTheory GertrudKoch AlexanderKluge's Phantomof the Opera AlexanderKluge On Opera, Filmand Feelings RichardWolin On MisunderstandingHabermas: A Responseto Rajchman JohnRajchman Rejoinder to Richard Wolin Marc Silberman Remembering History:The Filmmaker Konrad Wolf This content downloaded on Fri, 18 Jan 2013 09:51:49 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions NEW GERMAN an interdisciplinary journal of german studies CRITIQUE Editors:David Bathrick(Ithaca), Helen Fehervary(Columbus), Miriam Hansen (Chicago), AndreasHuyssen (New York),Anson Rabinbach (New York),Jack Zipes (Minneapolis). ContributingEditors: Leslie Adelson (Columbus), Geoff Eley (AnnArbor), Ferenc Feher (New York),Agnes Heller (New York),Peter U. Hohendahl(Ithaca), Douglas Kellner (Austin),Eberhard Kn6dler-Bunte (Berlin), Sara Lennox (Amherst),Andrei Markovits (Cambridge),Biddy Martin (Ithaca), Rainer Naigele (Baltimore),Eric Rentschler (Irvine),Henry Schmidt (Columbus), James Steakley (Madison). AssistantEditors: Ned Brinkley(Ithaca), and Karen Kenkel(Ithaca). ProjectAssistant: Cynthia Herrick (Ithaca). Publishedthree times a yearby TELOS PRESS, 431 E. 12thSt., New York,NY 10009. NewGerman Critique No. 49 correspondsto Vol. 17,No. 1. ? New GermanCritique Inc. 1990.All rightsreserved. New GermanCritique is a non-profit,educational organiza- tionsupported by theDepartment of GermanLiterature of CornellUniversity and by a grantfrom the Departmentof Germanand College of Humanitiesof Ohio State University. All editorialcorrespondence should be addressedto: NEW GERMAN CRITIQUE, Departmentof GermanStudies, 185 GoldwinSmith Hall, CornellUniversity, Ithaca, New York 14853. -

Filmmontag Im Puschkino Der Geteilte Himmel Und Die Friedliche Revolution

MONTAGSFILM GESPRÄCHSPARTNER FILMMONTAG FILMMONTAG IM PUSCHKINO IM PUSCHKINO IM PUSCHKINO Peter Kahane studierte von 1975 bis 1979 Regie an der Hochschule für Film MO 29.09.2014 19.00 und Fernsehen der DDR in Potsdam-Babelsberg. Sein Spielfilmdebüt gab er mit DER GETEILTE HIMMEL DER GETEILTE HIMMEL DIE ARCHITEKTEN Weiberwirtschaft. Es folgten Ete und Ali und Vorspiel. Sein Spielfilm Die Architek- UND DIE FRIEDLICHE UND DIE FRIEDLICHE (1991) ten gehört zu den besten Filmen der DEFA. Nach der Wende entstanden Filme wie GESPRÄCHSPARTNER: Bis zum Horizont und weiter und Tamara. Er übernahm auch die Regie von einigen REVOLUTION REVOLUTION Episoden der Krimiserien Polizeiruf 110 und Stubbe – Von Fall zu Fall. PETER KAHANE UND Rita Feldmeier studierte an der Schauspielschule Rostock und ging danach ans Volkstheater Rostock. Seit 1976 ist sie Mitglied des Hans Otto Theaters Pots- FILM FILM RITA FELDMEIER dam. Gastspiele führten Rita Feldmeier durch ganz Deutschland. Sie war und ist auch in Film- und TV-Produktionen zu sehen, darunter in Die Architekten und Das UND UND Mädchen im Fahrstuhl sowie in TV-Mehrteilern wie SOKO Leipzig und Tatort. MO 27.10.2014 19.00 Renate Blume studierte an der Schauspielschule Berlin. Während ihrer Studi- GESPRÄCH GESPRÄCH enzeit spielte sie die Hauptrolle in Der geteilte Himmel. Sie war Mitglied des Dresd- DER GETEILTE HIMMEL ner Staatstheaters. Von 1970 bis zur Wende war sie Mitglied des Schauspieleren- (1964) sembles des DDR-Fernsehens und spielte in zahlreichen Filmen, unter anderem Monatliche Veranstaltungsreihe der Landeszentrale für poli- GESPRÄCHSPARTNER: in Barfuß ins Bett. Nach 1990 folgten Engagements auf verschiedenen deutschen tische Bildung Sachsen-Anhalt, der Friedrich-Ebert-Stiftung Bühnen sowie in Kino- und Fernsehfilmen und in Fernsehserien. -

ZA7140: Sofortresonanzen DDR Fernsehen 39. Woche 1984 (SFR39/84)

ZA Codebook Explorer - Variablen in Studien gedruckt am 06.11.2007 ZA7140: Sofortresonanzen DDR Fernsehen 39. Woche 1984 (SFR39/84) VariableMonat/Woche Label Fragetext ZANR Oktober/39.KW ZA-Studiennummer ZA Studiennummer pnr Oktober/39.KW Probandennummer Fortlaufende Probandennummer Ableitung: Gebildet aus Haushaltsnummer und Nummer des/r Befragten im Haushalt: pnr=10*hnr+numbef. hnr Oktober/39.KW Haushaltsnummer Haushaltsnummer nbef Oktober/39.KW Anzahl der Befragten/ Haushalt - gesamt Anzahl der Befragten pro Haushalt (gesamt) 98 Befragter keinem HH zuordenbar 99 2.-8. Befragte in HH Ableitung: Gebildet aus der Anzahl der befragten Personen ab 14 Jahre und der Anzahl der befragten Kinder von 4 bis 13 Jahre: nbef=dd7+dd8 Bemerkung: Die Daten zu dieser Frage liegen jeweils nur für die erste befragte Person eines Haushaltes vor. numbef Oktober/39.KW Nummer der Befragten in Haushalt Durchnummerierung der Befragten eines Haushaltes Seite 1 Zentralarchiv für empirische Sozialforschung ZA Codebook Explorer - Variablen in Studien gedruckt am 06.11.2007 ZA7140: Sofortresonanzen DDR Fernsehen 39. Woche 1984 (SFR39/84) VariableMonat/Woche Label Fragetext 9 Befragter keinem HH zuordenbar bez Oktober/39.KW Bezirk (Erhebungsort) Bezirk des Erhebungsortes 1 Rostock 2 Schwerin 3 Neubrandenburg 4 Potsdam 5 Frankfurt/Oder 6 Cottbus 7 Magdeburg 8 Halle 9 Erfurt 10 Gera 11 Suhl 12 Dresden 13 Leipzig 14 Karl-Marx-Stadt 15 Berlin, Hauptstadt der DDR Ableitung: Gebildet aus der Befragernummer (DD2) stala Oktober/39.KW Stadt - Land (Erhebungsort) Siedlungstyp des Erhebungsortes 1 Stadt 2 Land Ableitung: Gebildet aus der Befragernummer (DD2) dd1 Oktober/39.KW Woche Woche Seite 2 Zentralarchiv für empirische Sozialforschung ZA Codebook Explorer - Variablen in Studien gedruckt am 06.11.2007 ZA7140: Sofortresonanzen DDR Fernsehen 39. -

August – Dezember

August – Dezember Programm 2017 Friedrich-Wolf-Gesellschaft 5 Alter Kiefernweg Lehnitz | OT 16515 Oranienburg 03301 524480 [email protected] 100. Jahrestag der Oktoberrevolution Impressum Unsere Partner und Förderer Friedrich-Wolf-Gesellschaft e. V. Alter Kiefernweg 5 16515 Lehnitz (03301) 52 44 80 Friedrich-Wolf-Gesellschaft kontakt @ friedrichwolf.de www.friedrichwolf.de Vorstand Für die Bereitstellung der Fotos bedanken wir uns bei Paul Werner Wagner | Vorsitzender • Deutsche Kinemathek | DEFA-Stiftung Prof. Dr. Thomas Naumann | Stellvertreter • Privatarchive Honert, Karney, Stempel, Paris, Familie Wolf Eberhard Meyer | Schatzmeister Titelfoto: Conrad Felixmüller: Menschen über die Welt, 1919 Tatjana Trögel | Leiterin Gedenkstätte Bildnachweis Privatarchiv der Familie Wolf | Titelfoto, S. 22; ©Günther Wolfram | S. 4; Dr. Frank Bugenhagen-Gölden © Markus Nowak | S. 5; Rat der Götter©DEFA-Stiftung; Privatarchiv Honert | S. 9; © Steffen Mühle | S. 11; Glück im Hinterhaus ©DEFA-Stiftung / Herbert Kroiss | S. 12; Der Bruch ©DEFA-Stiftung / Waltraut_Pathenheimer | S. 14 Uwe Radack © Judah Passow | S. 15; Privatarchiv Ronald Paris | S. 17; ©ratatosk[at]ratatosk.de/Wikimedia | S. 18; Magdalena Wanitschek Irgendo in Berlin©DEFA-Stiftung / Kurt Wunsch; Privatarchiv Jürgen Karney, Jörg Stempel | S. 20; Grüne Hochzeit©DEFA-Stiftung / Herbert Kroiss Dr. Michael Wolf ФРИДРИХШТРАССЕ 176-179, БЕРЛИН 10117 Wir danken der Druckerei vierC print+mediafabrik GmbH & Co. KG für die freundliche Unterstützung. Unser Programm finden Sie digital unter: -

Gesamten Sonderdruck Als PDF-Dokument Downloaden

Kindeldalstellel ~esteln und heute Retrospektive Deutsches Kinder- filmEFernseh- festival GOtDENER SPATZ 2005 SONDERDRUCK DER JugelldKinderf-lm I Korrespondenz MÜNCHEN ISSN 0175-0933 Kinderdarsteller gestern und heute Die Retrospektive des Deutschen Kinder-Film&Fernseh-Festivals GOLDENER SPATZ 2005 Herausgeber: Stiftung GOLDENER SPATZ mit freundlicher Unterstützung der DEFA-Stiftung Copyright: Stiftung GOLDENER SPATZ 2005 SONDERDRUCK DER JugendKinderfilm I Korrespondenz MÜNCHEN ISSN 0175-0933 ... o Mlttelde.tsche STI TUNG Thüringer Medle.förder••g lClndesmedienanstalt LandeshaupbtadtEriUrt Stadtverwaltung Kinder Jugend Korrespondenz _-------:--1 Die "Kinder-/Jugendfilm Korrespondenz" ist die einzige deutschsprachige Fachpublikation mit dem Schwerpunkt Kinderdflelm Jugen Kinder- und Jugendfilm. Die Zeitschrift informiert über Korrespondenz neue Filme und Projekte, Festivals und Tagungen im In und Ausland, Filmförderung und Filmpolitik, Kinostarts und Kinderkinopraxis, Video und Kinderfernsehen, Arbeitsmaterialien und Termine. Die "Kinder-/Jugendfilm Korrespondenz" erscheint vierteljährlich und wird heraus gegeben vom Kinderkino München e.V., einer anerkannten Institution der Kinder filmkultur und Mitglied des Internationalen Kinder- und Jugendfilmzentrums (eIFEJ). Das Abonnement der KJK kostet jährlich 18,- € (Private Bezieher) bzw. 21,-€ (Institutionen) zuzüglich Porto. r-------------------Sonderdrucke der "Kinder-/]ugendfilm Korrespondenz": .. EIN FILMKANON FÜR KINDER (4 €) .. MEDIENKOMPETENZ UND KINDERKINO (4 €) .. ERLEBNIS KINDERKINO -

Sozialistische Filmkunst Eine Dokumentation Sozialistische Filmkunst

Klaus-Detlef Haas, Dieter Wolf (Hrsg.) Sozialistische Filmkunst Eine Dokumentation Sozialistische Filmkunst 90 MS 90_KINO_D1 05.04.2011 9:45 Uhr Seite 1 Rosa-Luxemburg-Stiftung Manuskripte 90 MS 90_KINO_D1 05.04.2011 9:45 Uhr Seite 2 MS 90_KINO_D1 05.04.2011 9:45 Uhr Seite 3 Rosa-Luxemburg-Stiftung KLAUS-DETLEF HAAS, DIETER WOLF (HRSG.) Sozialistische Filmkunst Eine Dokumentation Karl Dietz Verlag Berlin MS 90_KINO_D1 05.04.2011 9:45 Uhr Seite 4 Rosa-Luxemburg-Stiftung, Reihe: Manuskripte, 90 ISBN 978-3-320-02257-0 Karl Dietz Verlag Berlin GmbH 2011 Satz: Elke Jakubowski Druck und Verarbeitung: Mediaservice GmbH Druck und Kommunikation Printed in Germany MS 90_KINO_D1 05.04.2011 9:45 Uhr Seite 5 Inhalt Vorwort 11 2005 | Jahresprogramm 13 Günter Reisch: Erinnern an Konrad Wolf an seinem 80. Geburtstag 15 Mama, ich lebe Einführung | Programmzettel 17 Sterne Einführung | Programmzettel 22 Busch singt Teil 3. 1935 oder Das Faß der Pandora Teil 5. Ein Toter auf Urlaub Programmzettel 27 Solo Sunny Programmzettel 29 Der nackte Mann auf dem Sportplatz Programmzettel 30 Goya oder Der arge Weg der Erkenntnis Einführung | Programmzettel 32 Ich war neunzehn Programmzettel 38 Professor Mamlock Programmzettel 40 Der geteilte Himmel Einführung | Programmzettel 42 Addio, piccola mio Programmzettel 47 Leute mit Flügeln Programmzettel 49 MS 90_KINO_D1 05.04.2011 9:45 Uhr Seite 6 2006 | Jahresprogramm 51 Sonnensucher Programmzettel 53 Lissy Programmzettel 55 Genesung Programmzettel 57 Einmal ist keinmal Programmzettel 59 Die Zeit die bleibt Programmzettel -

Defa-Lexikon

DAS GROSSE LEXIKON DER DEFA-SPIELFILME F.-B. HABEL DAS GROSSE LEXIKON DER DEFA-SPIELFILME DAS GROSSE LEXIKON entstand in Zusammenarbeit mit der DEFA-Stiftung DER DEFA-SPIELFILME Die vollständige Dokumentation aller DEFA-Spielfilme von 1946 bis 1993 Neuausgabe in zwei Bänden Band 1: A-L Mit Inhaltsangaben von Renate Biehl BAND 1 BAND 2 A 10 M 566 B 73 N 637 C 131 O 660 D 150 P 671 E 186 Q 698 F 228 R 699 G 288 S 746 H 337 T 896 I 389 U 952 J 413 V 984 K 446 W 1016 L 506 Z 1059 Anhang A 1088 Anhang B 1107 Anhang C 1120 Anhang D 1132 Verlag herausgaben. »Das zweite Leben der Filmstadt Babelsberg« war ausführlich und gründlich. Mit freundlicher Genehmigung der DEFA- ZWISCHEN QUAL Stiftung wurden wesentliche Teile der Stabangaben und die Inhalts- angaben dieses Buches übernommen. Der größte Teil der Inhaltsanga- ben stammt von der Journalistin Renate Biel, der ausdrücklich gedankt UND QUALITÄT werden soll. Sie schrieb die nicht namentlich gekennzeichneten Inhalte, andere tragen mein Kürzel (f.b.h.). Andererseits war »Das zweite Leben …« jedoch als Filmgeschichts- VORWORT werk konzipiert, in dem – anders als in diesem Lexikon zumeist – die Geschichte des DEFA-Spielfilmstudios in wichtigen Strängen erzählt Die DEFA war nicht nur eine knapp fünf Jahrzehnte operierende Film- wurde, wobei mancher Film jedoch zu kurz oder gar nicht gewürdigt firma. Einundvierzig Jahre ihrer Existenz war sie der staatliche Filmpro- werden konnte. Auch sind seit damals Publikationen erschienen, die duzent des zweiten deutschen Staates, der DDR. Sie operierte mal mehr, Teilaspekte der DEFA-Geschichte vertieften. -

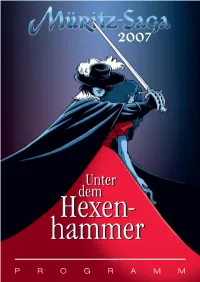

Saga Programm 2007.Pdf

Grußwort Liebe Warener, sehr geehrte Gäste der Region, verehrtes Publikum, Geschafft! Ein Jahr der Vorbereitungen, Planungen, Konzeptionen, Doch bevor sich der Vorhang hebt möchte ich all de- ein paar Wochen handwerkliches, schauspielerisches, nen Dank sagen, die an uns und unsere Idee geglaubt choreographisches, gestalterisches und musikalisches und mit Ihrer Unterstützung dazu beigetragen haben, Tun sind zu Ende. dass die „Müritz-Saga“ eine Fortsetzung finden kann. Ich heiße Sie ganz herzlich auf der Freilichtbühne Wa- Herzlichen Dank all unseren treuen Sponsoren! Stell- ren (Müritz) willkommen, wo vor über einem Jahr die vertretend möchte ich die Müritz-Sparkasse, die Lüb- ersten „FreiLuftSpiele“ begannen. zer Brauerei, Opel Schlingmann, McDonald’s (Waren) Viel hat sich seitdem wieder getan – an, auf und um die und Pfanni nennen. Ohne Sie und die vielen anderen, Bühne herum. hätten wir es niemals geschafft. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir diesen wun- Ein herzliches Dankeschön gilt auch der Stadt Waren derbaren Ort für Sie noch attraktiver gestalten können. (Müritz) und ihrem Bürgermeister Günter Rhein so- Der alte Bühnenturm ist nun saniert, hat ein Dach be- wie dem Landkreis und seiner Landrätin Frau Paetsch. kommen und kann in den nächsten Jahren wieder Ich möchte mich an dieser Stelle auch bei allen Mitwir- sicher bespielt werden, ein neuer Zuschauer-Pavillon kenden für ihren Einsatz bedanken. Es war ein großes bietet unseren Gästen noch mehr Komfort und lädt Erlebnis und ein Riesenspaß mit unserem Ensemble zum Verweilen ein. aus Schauspielern, Kleindarstellern, Handwerkern Und nicht zuletzt können Sie ein vollkommen neues und Technikern aus der Müritz-Region zusammen zu Bühnenbild bestaunen, was auch der tatkräftigen Un- arbeiten. -

S E P T E M B E R U N D O K T O B E R 2 0

KOL TITEL ZSEPTEMBER und OKTOBER 2012 DOKU.ARTS Dominik Graf Hands on Fassbinder 25 Jahre Deutsches Historisches Museum Verführung Freiheit Berlin.Dokument Unter Vorbehalt EL T KOLTI 1 Z TAGE DER OFFENEN TÜREN Am 28. Oktober 2012 wird das Deutsche Historische Museum 25 Jahre alt. Wir feiern dieses Jubiläum mit einem vielfältigen Veranstaltungsprogramm – mit der Eröffnung der beiden Sonderausstellungen VERFÜHRUNG FREI HEIT. EUROPÄISCHE KUNST SEIT 1945 und IM ATELIER DER GESCHICHTE. DIE GEMÄLDESAMMLUNG DES DEUTSCHEN HISTORISCHEN MUSEUMS, mit einer Podiumsdiskussion am 18. Oktober, die sich mit den kulturpoli tischen Aufgaben von Nationalmuseen auseinandersetzen wird, und am 27. und 28. Oktober mit einem Museumsfest. Das Zeughauskino präsentiert während des Museumsfests, zu dem alle Gäste bei freiem Eintritt eingela den sind, mehrere Sonderprogramme. Auf dem Spielplan stehen unter ande rem Kinderfilme, Kurzfilme über das Museum für Deutsche Geschichte und die Gründung des Deutschen Historischen Museums sowie ein Programm mit Kurzfilmen über die 750-Jahr-Feiern, die 1987 im West- und Ostteil Berlins stattfanden. Wir laden Sie ein, das Deutsche Historische Museum zu besuchen und mit uns zu feiern. Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen des Museums und erleben Sie im Zeughauskino Filme aus der Gründungszeit des Deutschen Historischen Museums! Wir freuen uns auf und über Ihren Besuch. Ihr Zeughauskino-Team DOMINIK GRAF EINE WERKSCHAU Fragt man Freunde, Verwandte, Fernsehzuschauer und Kinoliebhaber, so zählen die Ausstrahlung und Vorführung von Filmen, bei denen Dominik Graf Regie führte, zu den Ereignissen, die keiner verpassen möchte. In über 60 Kino- und TV-Spielfilmen, Dokumentationen und Serienfolgen haben Grafs Arbeiten eine Brillanz und Raffinesse erworben, die die Routinen des Kino und Fernsehalltags durchbrechen und bei Publikum und Kritik glei chermaßen geschätzt werden. -

Die DDR Im (DEFA-) Film« Zu Finden

VERGANGENHEIT VERSTEHEN DEMOKRATIEBEWUSSTSEIN STÄRKEN D ie DDR im (DEFA-) Film PROJEKTBERICHT UND MATERIALIEN F ÜR DEN UNTERRICHT Herausgeber Dr. Jan Hofmann Direktor des Landesinstituts für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (LISUM) 14974 Ludwigsfelde-Struveshof Tel. 03378 209 - 0 Fax 03378 209 - 149 Web www.lisum.berlin-brandenburg.de In Kooperation mit FILMERNST FILMERNST-Kinobüro im LISUM 14974 Ludwigsfelde-Struveshof Tel. 03378 209 - 161 Fax 03378 209 - 163 Web www.filmernst.de Die Publikation ist erschienen im Rahmen des Projektes »Vergangenheit verstehen, Demokratiebewusstsein stärken. Die DDR im (DEFA-)Film« Projektkonzeption Dr. Jürgen Bretschneider, Dr. Christoph Hamann, Dr. Jan Hofmann Redaktionsteam Petra Anders, Jürgen Bretschneider, Christoph Hamann, Jana Hornung, Max Mönch, Michael Retzlaff, Gerhard Teuscher, Beate Völcker Gesamtredaktion Jürgen Bretschneider, Beate Völcker Lektorat Jürgen Bretschneider Gestaltung und Satz h neun Berlin Umschlagfotos vorn »Sonnenallee«, »Wie Feuer und Flamme«, »Boxhagener Platz« Umschlagfotos hinten »flüstern & SCHREIEN«, »Die Architekten«, »Ernst Thälmann – Führer seiner Klasse« Trotz intensiver Bemühungen ist es uns nicht in jedem Fall der angeführten Textquellen gelungen, die Rechteinhaber zu ermitteln. Für entsprechende Hinweise sind wir dankbar. © Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (LISUM), Dezember 2010 ISBN 978-3-940987-63-1 Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte einschließlich Übersetzung, Nachdruck und Vervielfältigung des Werkes vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung des LISUM in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Eine Vervielfältigung für schulische Zwecke ist erwünscht. Das LISUM ist eine gemeinsame Einrichtung der Länder Berlin und Brandenburg im Geschäftsbereich des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg (MBJS).