LV Bremen Beispele Praxis.Qxd:Dokument

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Anlagen Zur Allgemeinverfügung

Ordnungsamt Freie Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Hansestadt Bremen Öffentliche Bekanntgabe Dienstgebäude Stresemannstraße 48 F (04 21) 361 115 E-Mail infektionsschutz @ordnungsamt.bremen.de Unser Zeichen (bitte bei Antwort angeben) Bremen, 14.01.2021 Allgemeinverfügung zur Ausweitung der Mund-Nasen-Bedeckungspflicht auf stark frequentierten Plätzen Das Ordnungsamt erlässt als zuständige Behörde gemäß § 28 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit § 28a Absatz 1 Nummer 2 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt ge- ändert durch Artikel 4a des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3136), in Verbindung mit § 22a der Dreiundzwanzigsten Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vom 15. Dezember 2020 (Brem.GBl. S. 1634), die zuletzt durch Verordnung vom 08. Januar 2021 (Brem.GBl. S. 12) geändert worden ist – im Folgenden: Coronaverordnung – die folgende Allgemeinver- fügung: 1. Es besteht eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen in den folgenden Bereichen: • Bahnhofsvorplatz: täglich von 00.00 Uhr bis 24.00 Uhr • Corona-Ambulanz an der täglich von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr Rennbahn/Vahrer Straße: • Gröpelingen: Montag bis Samstag von 07.00 Uhr bis 21.00 Uhr • Hemelingen: Montag bis Samstag von 07.00 Uhr bis 21.00 Uhr • Innenstadtbereich: Montag bis Samstag von 09.00 Uhr bis 20.00 Uhr • Oslebshausen Bahnhof/ Montag bis Samstag von 07.00 Uhr bis 21.00 Uhr Schragestraße: • Schnoor/Böttcherstraße (inkl. Schüt- täglich von 09.00 Uhr bis 20:00 Uhr tingstr./Hinter dem Schütting): • Schlachte: täglich von 12.00 Uhr bis 24.00 Uhr • Schweizer Eck: Montag bis Samstag von 07.00 Uhr bis 21.00 Uhr • Viertel (Ostertor/Steintor): täglich von 09.00 Uhr bis 24.00 Uhr • Vegesacker Bahnhofsvorplatz täglich von 00.00 Uhr bis 24.00 Uhr (bis Alte Hafenstraße): Dienstgebäude Bus / Straßenbahn Sprechzeiten Bankverbindungen Stresemannstr. -

Christoph Grunenberg Von Interview Mit Dem Direktor Der Kunsthalle Bremen Herwig Gillerke Und Wolfgang Zach Liverpool Nach Bremen Dr

B B K dezember 2011 zeitung des bremer verbandes UP bildender künstlerinnen und künstler ART ausgabe 38 christoph grunenberg von interview mit dem direktor der kunsthalle bremen Herwig Gillerke und Wolfgang Zach liverpool nach bremen dr. christoph grunenberg ist neuer direktor der kunsthalle bremen 1962 in Frankfurt am Main geboren, studierte Grunenberg in Mainz, Berlin und London Kunst- geschichte, Klassische Archäologie und Eng- lische Literatur und schloss das Studium am Courtauld Institute of Art, University of London mit einer Promotion über die Frühzeit des mo- dernen Museum und das Ausstellungswesen im New York der 30er Jahre ab. Nach Stationen als wissenschaftlicher Mitarbei- ter an der National Gallery of Art in Washing- ton, D.C. (1990-91), als Assistenzkurator an der Kunsthalle in Basel (1993-95) sowie als Kurator und späterer Geschäfts- führender Direktor am Foto: Harald Rehling Institute of Contempora- ry Art in Boston (1995- BBK: Herr Grunenberg, beim Studium Ihrer Bio- Tradition des Museums, aber immer mit einem Denken Sie inhaltlich in die Richtung, in der sich 99) und Kurator für zeit- graphie gefällt Ihre Internationalität: Wir hoffen scharfen Blick auf die internationale Kunstwelt die Documenta 13 zu bewegen scheint, die Künst- genössische Kunst an der auf neue Impulse in der Bremer Kunstszene und und sich bewegend zwischen Vergangenheit und lerinnen und Künstler als Forschungsobjekt ande- Tate Gallery in London freuen uns auf die Anregungen, die Sie mitbrin- Zukunft. rer Bereiche sieht? (1999-2001) wurde er gen werden. Willkommen in Bremen. schließlich 2001 Direktor BBK: Mit dem Direktorenwechsel an der Kunst- CG: Mich hat immer die Vermischung diver- der Tate Liverpool, von Sie treten als Leiter der Kunsthalle an für einen halle Bremen ist der Generationswechsel an den genter Medien, Genres und Stilrichtungen ge- wo aus Grunenberg nun Kunstverein, der sich Anfang des letzten Jahrhun- Bremer Museen abgeschlossen. -

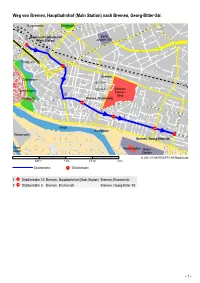

Footpath Description

Weg von Bremen, Hauptbahnhof (Main Station) nach Bremen, Georg-Bitter-Str. J.-Haydn-Straße Schwachhauser Loignystraße e ß Albersstr. ra G.-Gröning-Straße erst Gabriel-Seidl-Straße Max-Reger-Straße Albrecht-Dürer-Straße Ring Schubertstraße Schwachhauser He Holbeinstraße Buchenstraße Bürgerweide Bürgerpark Donadt Str. Wuppesahlstraße Brahmsstraße Hollerallee Theodor-Heuss-Allee Rembrandtstraße Parkstraße Scharnhorststraße Carl-Schurz-Straße Beim Handelsmuseum Schwachhauser Heerstraße Kleine Kirchbachstr. Lürmanstraße Kirchbachstraße W.-Brandt-Platz Blumenthalstraße Hermann-Böse-Straße Wachmannstraße Lorzingstr. Am Stern Gustav-Deetjen-Allee D.-Schäfer-Straße Hohenlohestraße B Grossbeerenstraße Goebenstraße Georg-Gröning-Straße ord Parkallee en au er Straße Smidt-Straße Hermann-Böse-Straße r- Slevogtstraße te Gustav -Deetjen -Allee is e Schwachhauser Heerstraße m Orleansstraße Mommsenstraße Grossgörschenstraße Bürger Bahnhofsplatz Sankt Bremen, Hauptbahnhof Gravelottestraße Hollerallee sp of lat nh z/Hu sland-Platz Schwachhauser Heerstraße in Bah go u -S h a Joseph- Stift c L.-v.-Bentheim-Straße (Main Station) Dijonstraße Kurfürstenallee Delbrückstraße Touler Straße Kurfürstenallee Breitenweg Metzer Straße Philosophenweg Parkallee Wörther Straße Hohenlohestraße Argonnenstraße Parkstraße TRAM Schwachhauser Heerstraße Gustav-Deetjen-Allee Franz-Liszt-Straße Bahnhofplatz Allensteiner Straße Hollerallee Kurfürstenallee Meiersweg Hagensstraße Bahnhofsplatz Richard-Wagner-Straße Hillmannstraße Bahnhofstraße Konrad-Adenauer-Allee Verdunstraße Kurfürstenallee -

Bremen (Germany) No 1087

buildings (36ha), surrounded by an outer protection zone (376ha). The town hall has two parts: the Old Town Hall Bremen (Germany) initially built in 1409 on the north side of the market place, renovated in the early 17th century, and the New Town Hall No 1087 that was built in the early 20th century as an addition facing the cathedral square. The Old Town Hall is a two-storey hall building with a rectangular floor plan, 41.5 x 15.8m. It is described as a 1. BASIC DATA transverse rectangular Saalgeschossbau (i.e. a multi-storey State Party: Federal Republic of Germany construction built to contain a large hall). It has brick walls and wooden floors structures. The exterior is in exposed Name of property: The town hall and Roland on the brick with alternating dark and light layers; the decorative marketplace of Bremen elements and fittings are in stone. The roof is covered by Location: The City of Bremen green copper. The ground floor is formed of one large hall with oak pillars; it served for merchants and theatrical Date received: 22 January 2002 performances. The upper floor has the main festivity hall of the same dimensions. Between the windows, there are Category of property: stone statues representing the emperor and prince electors, In terms of the categories of cultural property set out in which date from the original Gothic phase, integrated with Article 1 of the 1972 World Heritage Convention, this is a late-Renaissance sculptural decoration symbolising civic monument. It is a combination of architectural work and autonomy. -

Programme and Abstracts 25 April 2018 Bremen Presse-Club Content

11 Bremen PhD Days in Marine Sciences Bremen International Graduate School for Marine Sciences PhD Day 2018 Programme and Abstracts 25 April 2018 Bremen Presse-Club Content Welcome Page 3 Getting to Bremen Presse-Club Page 4 Program overview Page 5 Sessions in detail Page 6 - 7 Abstracts Page 8 - 20 List of participants Page 21 2 Welcome We would like to wish all participants a warm welcome to the 11th Bremen PhD Day in Marine Sciences held in Bremen Presse-Club. This meeting is jointly organized by the GLOMAR oice and the MARUM/GLOMAR PhD representatives. It is the purpose of the PhD Day to provide an excellent platform for: Presenting your own research in a casual and relaxed environment from which you can supply and receive feedback Learn about the large variety of cutting edge marine realm science being conducted by PhD students in and around Bremen Further developing a network between institutes and inding contact persons/institutes for interdisciplinary questions around your own project interests. Having a good time in a friendly atmosphere in which to develop an enjoyable working community. If you would like to receive more information please visit: www.marum.de/en/GLOMAR If you have a speciic question please contact: [email protected] We want to thank all the participants for their contributions and thank GLOMAR for sponsoring this event. We hope you all will enjoy this evening! The organizing committee, Dierk, Tina, Martin, Charlotte, Leonardo 3 Getting to Bremen Presse-Club Getting to Bremen Presse-Club by tram from University/Bremen Hbf: Take the n.6 tram direction “Flughafen” up to Domsheide from Universität Zentralbereich/Bremen Hbf. -

Naturbausteine Der Bremer Innenstadt

expedition Erde Bundesweit wurden im Jahr der Bremer Geo-Touren Heft 2 Wissenswertes und Spannendes aus den Geowissenschaften Geowissenschaften 2002 von Universitäten, Museen und Forschungseinrichtungen Herausgegeben von Gerold Wefer Ausstellungen, Workshops, Tage der Naturbausteine der Die 3., überarbeitete Auflage erscheint offenen Tür und Wissenschaftsfestivals im 4. Quartal 2009, ca. 450 S., Bremer durchgehend farbig illustriert durchgeführt. Höhepunkt des Geo jahres Das Buch erhalten Sie im MARUM- Shop für einen Selbstkostenbeitrag. war der Wissenschaftssommer in Bremen. www.marum.de/expedition_erde.html Innenstadt Dort finden Sie auch Leseproben. Aus diesem Anlass wurden die Bremer Geo- Touren erstellt, die auf geo wis sen schaftliche Besonderheiten Bremens hinweisen. Sie beschreiben Streifzüge durch die Stadt zu Baudenkmälern, weisen auf Kunstwerke der Museen mit geowissenschaftlichem Bezug hin Innenstadt der Bremer Naturbausteine In expedition Erde berichten Fachleute in allgemein verständlicher Form über Wissenswertes und Spannendes aus dem breiten Spektrum der und beschreiben in Lackfilmen die eiszeitliche Geowissenschaften: Wie ist unser Sonnensystem entstanden? Wie hängt die Geschichte unseres Landes. Die Reihe erfreut Bewegung der Kontinente mit Erdbeben und Vulkanausbrüchen zusammen? Wie sah unsere Erde vor etwa 200 Millionen Jahren aus? Was können wir aus sich seit vielen Jahren großer Beliebtheit. Meeresablagerungen über unser Klima lernen? Müssen wir Wasser sparen? Wie lange reichen unsere Bodenschätze? Wie haben sich die unterschiedlichen Lebewesen entwickelt? Wie können wir schonend mit unserem Küstenraum Als Bremer Geo-Touren sind erhältlich: umgehen? Wie sind geowissenschaftliche Themen in Bildern, Kunstwerken und in der Literatur dokumentiert? Spannende Geowissenschaften auf über 400 Seiten. Heft 1: Der Bremer Stein und die Das bietet dieses Buch. Für Schüler, Schülerinnen und Lehrer, für Kenner und neugierige Laien, für alle Interessierten. -

Willy Und Luzi Manne, Gestorben in Minsk

„Der Gedanke geht der Tat voraus wie der Blitz dem Donner. Der deutsche Donner ist freilich auch ein Deutscher und nicht sehr gelenkig, und kommt etwas langsam herangerollt; aber kommen wird er, und wenn ihr es einst krachen hört, wie es noch niemals in der Welt- geschichte gekracht hat, so wisst: der deutsche Donner hat endlich sein Ziel erreicht.“ Heinrich Heine, 18341 Willy und Luzi Manne, gestorben in Minsk. Zwei Gedenksteine in Bremen in der Hohenlohestrasse No. 7, sogenannte "Stolpersteine", erinnern seit dem 27. August 2004 an das jüdische Ehepaar Willy und Luzi Manne. „Stolpersteine“ in der Hohenlohestrasse No. 7 Nachstehendes soll beider Leben in Erinnerung rufen und für die Zukunft Mahnung sein. Es basiert nahezu ausschließlich auf der Auswertung von behördlichen Akten, da in der heutigen Enkelgeneration der Familie keine wesentlichen Einzelheiten überliefert sind. Eine weitgehend unpersönliche Schilderung ließ sich dadurch nicht vermeiden. Die Geschichte des Ehepaares Manne wird hierbei von politischen Fakten eingerahmt (kursiv geschrieben), um parallel zur persönlichen Geschichte die politische verfolgen zu können. 1 Willy2 Manne wurde am 4.8.1888 in Hamburg geboren. Seine Eltern waren Samuel Manne aus Krakau, Galizien, und Rebecka geb. Nathan3. Das Staatsarchiv Hamburg führt im „Fremdenmeldeprotokoll für Männer 1868-1891“ einen Samuel gen. Siegmund Manne, geb. 7.1.1860 in Krakau, Stand/Beruf: Goldarbeiter. Dieser war, von Hannover kommend, erstmalig am 29.9.1887 in Hamburg gemeldet, es wurde bereits per 7.Mai 1888, 3 Monate vor Willy´s Geburt, der Vermerk „Aufenthalt ferner nicht zu gestatten“ dort eingetragen. Mit Datum vom 12.1.1889 hat man vermerkt: „M. ist lt. -

Der Senator Für Bau Und Umwelt

Antwort des Senats auf die Kleine Anfrage der Fraktion der SPD vom 13.09.2016 „Wie barrierefrei ist Bremens öffentlicher Raum?“ Die Fraktion der SPD hat folgende Kleine Anfrage an den Senat gerichtet: „Mit dem Bremischen Behindertengleichstellungsgesetz von 2003 wird das Ziel verfolgt, behinderten Menschen eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten und ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen. Wesentlicher Bestandteil des Gesetzes ist es, die Benachteiligungen von behinderten Menschen zu beseitigen bzw. zu verhindern. Mit der Studie „Bremen baut Barrieren ab“ wurden vorhandene Barrieren im Stadtraum identifiziert und Vorschläge für ihre Beseitigung von Seiten der Menschen mit Beeinträchtigung, ihrer Verbände und weiterer Experten gemacht. Denn Teilhabe heißt gemeinsam erleben und gestalten. Auch behinderte Menschen müssen am sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben gleichberechtigt und unspektakulär in möglichst weitgehender Normalität partizipieren können. Hierzu müssen die Voraussetzungen durch Beseitigung bestehender Teilhabehemmnisse und baulicher Beschränkungen sowie die langfristige Schaffung eines barrierefreien Lebensraums sichergestellt werden. Wir fragen den Senat: 1. Hat der Senat auf Basis der Studie „Bremen baut Barrieren ab“ ein verbindliches Programm zur Beseitigung von Barrieren im öffentlichen Raum entwickelt? 2. Welche der in der Studie vorgeschlagenen Maßnahmen wurden bereits umgesetzt? 3. Plant der Senat, weitere in der Studie vorgeschlagene Maßnahmen umzusetzen und - falls ja - bis zu welchem Zeitpunkt?“ 1 Der Senat beantwortet die Kleine Anfrage wie folgt: 1. Hat der Senat auf Basis der Studie „Bremen baut Barrieren ab“ ein verbindliches Programm zur Beseitigung von Barrieren im öffentlichen Raum entwickelt? Das im Rahmen des Aktionsprogramm 2010 – Innenstadt und Stadtteilentwicklung in der Stadt Bremen durchgeführte Projekt „Bremen baut Barrieren ab“, beinhaltet konkrete Maßnahmen zum Abbau von Barrieren. -

Current Congress

55. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin e. V. 36. Jahrestagung der Gesellschaft für Pädiatrische Pneumologie e. V. Current congress Messe und Congress Centrum Bremen 26.–29. März 2014 Quelle: BTZ, Bremer Touristik-Zentrale 18 Lungenkarzinom Aktivierende Mutationen, die für eine molekular gezielte Therapie beim Lungenkarzinom prädestinieren, sind selten. Die große Mehrzahl der Patienten wird negativ getestet. Nur bei jedem 10. Patienten mit NSCLC tritt eine aktivierende Mutation auf. Ist die molekulare Diagnostik daher für jeden geeignet? 24 Inhalationstherapie bei Kindern Die Inhalationstherapie ist der Gold- standard für Kinder mit bronchialer obstruktiver Atemwegserkrankung. Vor Therapiebeginn sind jedoch je nach $OWHUGHU3DWLHQWHQYHUVFKLHGHQH'L̥H- renzialdiagnosen zu bedenken. Zudem sollte der relativ enge Durchmesser der kindlichen Atemwege berücksichtigt werden. 39 Bremen Quelle: BTZ, Bremer Touristik-Zentrale An der Schlachte typisches Bremer Bier genießen, durch die schmalen Straßen GHV6FKQRRUÁDQLHUHQRGHUVLFKVHLQ Sehr geehrte Damen und Herren, Glück bei den Bremer Stadtmusikanten abholen – die Hansestadt Bremen be- liebe Kolleginnen und Kollegen, sticht mit ihrem historischen Flair. es ist mir eine große Freude, Sie im Namen der nerhalb des DGP-Programms eigene Schwer- der Tagung wichtigen Veranstaltungsorte und Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und SXQNWH]XVHW]HQ]XP%HLVSLHOGXUFK6FKD̥XQJ Sehenswürdigkeiten werden Sie zu Fuß errei- Beatmungsmedizin (DGP) zur 55. Jahrestagung besonderer Freiräume -

En Överblick Moderne Kunst Langens Kirche E- Bremerhaven Bgm-Smidt-Brüc Waage N W Os Agy- Domshof Eg Ke All Tr Tert E Aße R

Landwehr Utbremer Kas E l aße lm taniens tr e ts Bremer r s aße t Gewerbegebiet Touristik- r tr Herbs a tr ß ts Zentrale str . Plantage e aße tr (Verwaltung) Berufsschule aße -S Str Juis aße A aße Spielplatz dmir str Meta-Sattler ff Halle 7 Bürgerpark Utbremer als tr Landwehr Findor k Utbremen Findorff aße Kulturzentrum Messe Grün Struckmanns Schlachthof Bremen Holler str Rundfunk- aße Plantag Bürgerweide Hollersee . museum allee Im Bürgerpar tr tr Congress Spielplatz aße oten Centrum tkn es e and-S w Güterbahnhof rd o N Fried rich unnel Sportplatz -Ra Theodor ÖVB- amp u uf dem K aßeSpielplatz e ff-T Bgm-HildebrA tr r Arena s- St H Volkshaus r. Park Dov h Findor -Heuss- Sporthalle NicolaisSt.- Breit e le str en sdeic l W Michaelis- A aße est t or enwe Allee T - W ab or Kirche Fr Bahnhofsvorstadt n Sportplätze i e e fa ent ed j st h st v r t zu rt e g ic e f S e Do ß h- e . t eserbahn a R anz -S e i D t p nweg tr a - e s u aße p h e v a or a h t amp r tr n ie s t a - n ib Agentur V S Polizei t us i r ße r osenkr b ü An der W Güterbahnhof r für a H aufmanns- . G R ü c n tr K k H c e e Arbeit mühlenk k Willy-Brandt- t Do B Beim Alten e i Barkhof o contrescarpev Polizei üren-Slse Michaeliskirchhof Platz n ück ent -B st T k ibr ra n or on ß F Blumenthal-S t ha e alk Beim Handelsmuseum Antikolonial- s p s- ens eide e iel-v Haupt- Hochs ADFC H e t n Am W rw denkmal ße -S H a tr Radstation Stra f. -

Die Stadt Und Ihre Namen II PDF ∙ 7 MB

01_S. 1-4 06.11.2013 10:48 Uhr Seite 3 Zum Umgang Die Stadt und ihre Namen 2. Teilband 2. TAGUNG L EIPZIG, 24. UND 25. MAI 2013 Akten herausgegeben von Dieter Kremer, Dietlind Kremer LEIPZIGER UNIVERSITÄTSVERLAG GMBH 2013 01_S. 1-4 06.11.2013 10:48 Uhr Seite 4 Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. © Leipziger Universitätsverlag GmbH 2013 Redaktion: Dieter Kremer Satz: Gerhild Scholzen-Wiedmann Druck: docupoint GmbH, Barleben Umschlag: Volker Hopfner, Radebeul ISBN 978-3-86583-815-5 ISSN 1614-7464 4 Inhalt Andreas MÜLLER (Leipzig) Grußwort ....................................................................................................................... 7 Enno BÜNZ (Leipzig) Der Burg-Name in der Stadt ...................................................................................... 11 Gabriela SIGNORI (Konstanz) Hausnamen oder die Taxionomie städtischer Grundherrschaft im spätmittelalterlichen Basel .................................................................................... 27 -

Die Bremer City

DIE BREMER CITY CITY INITIATIVE BREMEN 1 Termine 2019 Verkaufsoffener FRISCH IN DEN FRÜHLING Sonntag zur Osterwiese 14. April 13 bis 18 Uhr In diesem Jahr gab es keinen Im Mai wird die Eröffnung in der City und im Viertel richtigen Winter und so man- stattfinden – beim zweiten Street Food Markt cher Bremer hat vielleicht den Verkaufsoffenen Sonntag des Schnee vermisst. Die Bau- Jahres sind die Geschäftsleu- 12. bis 14. April Ansgarikirchhof und Hanseatenhof arbeiter hingegen haben sich te sicher mit dabei. über die gemäßigten Tempe- Eröffnung Kajenmarkt raturen gefreut und sind flei- Nun stehen aber erst einmal 27. und 28. April ßig bei der Arbeit. Der Umbau die Ostereinkäufe an, und die 11 bis 18 Uhr der Innenstadt geht mit gro- City schafft mit dem 14. April Weserpromenade Schlachte ßen Schritten voran. einen zusätzlichen Shopping- tag. An dem ultimativen Ein- Frühlingsgärten Beim Stammhaus der Firma kaufssonntag haben Familien 2. Mai bis 3. Juli Jacobs in der Obernstraße er- von 13 bis 18 Uhr Gelegen- auf dem Ansgarikirchhof folgte bereits die Gründung. heit, ausgiebig zu bummeln, Verkaufsoffener Die Hamburger Immobilien Ostergeschenke zu finden richtig lecker. Als Alternativen SONNTÄGLICHES Sonntag zu La Strada Projektentwicklungsgesell- und danach leckere Speziali- locken selbst gemachtes Eis 16. Juni schaft Quest hat den umfang- täten beim Street Food Markt vom Café Classico direkt am 13 bis 18 Uhr reichen Umbau des Bremer auf dem Ansgarikirchhof und Markt oder der Schnoor mit EINKAUFSVERGNÜGEN in der City und im Viertel Carrés fristgerecht an die Hanseatenhof zu vernaschen. seinen vielen Möglichkeiten. Mieter übergeben. Während- Bremen Oldtimer dessen läuft Am Wall der Für alle, die lieber typisch Ich wünsche Ihnen viel Ver- Classics Teilabriss, um den Neubau bremisch den Einkaufsbum- gnügen beim Shoppen und 29.