Decreto Del Direttore Amministrativo N

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

I MIEI 40 ANNI Di Progettazione Alla Fiat I Miei 40 Anni Di Progettazione Alla Fiat DANTE GIACOSA

DANTE GIACOSA I MIEI 40 ANNI di progettazione alla Fiat I miei 40 anni di progettazione alla Fiat DANTE GIACOSA I MIEI 40 ANNI di progettazione alla Fiat Editing e apparati a cura di: Angelo Tito Anselmi Progettazione grafica e impaginazione: Fregi e Majuscole, Torino Due precedenti edizioni di questo volume, I miei 40 anni di progettazione alla Fiat e Progetti alla Fiat prima del computer, sono state pubblicate da Automobilia rispettivamente nel 1979 e nel 1988. Per volere della signora Mariella Zanon di Valgiurata, figlia di Dante Giacosa, questa pubblicazione ricalca fedelmente la prima edizione del 1979, anche per quanto riguarda le biografie dei protagonisti di questa storia (in cui l’unico aggiornamento è quello fornito tra parentesi quadre con la data della scomparsa laddove avve- nuta dopo il 1979). © Mariella Giacosa Zanon di Valgiurata, 1979 Ristampato nell’anno 2014 a cura di Fiat Group Marketing & Corporate Communication S.p.A. Logo di prima copertina: courtesy di Fiat Group Marketing & Corporate Communication S.p.A. … ”Noi siamo ciò di cui ci inebriamo” dice Jerry Rubin in Do it! “In ogni caso nulla ci fa più felici che parlare di noi stessi, in bene o in male. La nostra esperienza, la nostra memoria è divenuta fonte di estasi. Ed eccomi qua, io pure” Saul Bellow, Gerusalemme andata e ritorno Desidero esprimere la mia gratitudine alle persone che mi hanno incoraggiato a scrivere questo libro della mia vita di lavoro e a quelle che con il loro aiuto ne hanno reso possibile la pubblicazione. Per la sua previdente iniziativa di prender nota di incontri e fatti significativi e conservare documenti, Wanda Vigliano Mundula che mi fu vicina come segretaria dal 1946 al 1975. -

2014 Kraftstoffförderung Fuel Supply and Control

Inklusive Dieselfahrzeuge Includes diesel-engine vehicles Véhicules diesel compris Veicoli diesel inclusi Включая дизельные автомобили de en fr it ru Sichere Diagnose. Reliable diagnosis. Diagnostic fiable. Diagnosi sicure. Ripara- Надежная диагностика. Zeitsparende Reparatur. Time-saving repairs. Réparation rapide. zioni rapide. Diagnostica, Экономящий время Bosch-Diagnostics und Bosch diagnostics and Diagnostics et pièces ricambi e formazione: tutto ремонт. Диагностическое Ersatzteile. service parts. de rechange Bosch. da un unico fornitore. оборудование и запчасти Bosch. Alles aus einer Hand. Everything from a single Un fournisseur unique. Bosch offre all’officina un Bosch bietet der Werkstatt source. Bosch offers a full Bosch propose aux pro- programma completo per Все из одних рук. ein Komplettprogramm range of products that boo- fessionnels une gamme una maggior efficienza e Bosch предлагает СТО zur Steigerung von Effizienz sts everyday efficiency and complète qui améliore qualità nel lavoro quotidia - полную программу, обе- und Qualität in der täglichen quality in the workshop. l’efficacité et la qualité du no d’autoriparazione. Con спечивающую повышение Arbeit. Service parts are available travail quotidien. il programma «Diagnostics», эффективности и качества Vom weltweit aktiven from the globally active En tant que concepteur Bosch mette a disposizione в повседневной ее работе. Entwickler und führenden developer and leading man- présent dans le monde en- dell’officina anche hard- Оригинальное качество Hersteller von Kfz-System- ufacturer of automotive sy- tier et leader dans la fabri- ware e software di diagnosi запчастей от мирового раз- technik kommen die Ersatz- stem technology in renow- cation de systèmes pour perfettamente in sintonia работчика и ведущего из- teile in bekannter Original- ned Bosch OE quality. -

Prospectus for the Listing of $1.5 Billion 4.500% Senior Notes

Prospectus dated August 14, 2015 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. (a public limited liability company incorporated under the laws of the Netherlands No. 60372958) $1,500,000,000 4.500% SENIOR NOTES DUE 2020 $1,500,000,000 5.250% SENIOR NOTES DUE 2023 _________________________________________________________________ On April 14, 2015, Fiat Chrysler Automobiles N.V. (the “Issuer”), a public limited liability company (naamloze vennootschap) incorporated and operating under the laws of the Netherlands, issued its $1,500,000,000 4.500% Senior Notes due 2020 (the “Initial 2020 Notes”) and its $1,500,000,000 5.250% Senior Notes due 2023 (the “Initial 2023 Notes” and collectively, the “Initial Notes”). The Initial Notes have not been registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), or any state securities laws. The Initial Notes may not be offered or sold to U.S. persons, except to persons reasonably believed to be qualified institutional buyers in reliance on the exemption from registration provided by Rule 144A under the Securities Act and to certain persons in offshore transactions in reliance on Regulation S under the Securities Act. You are hereby notified that sellers of the Notes may be relying on the exemption from the provisions of Section 5 of the Securities Act provided by Rule 144A. For a description of certain restrictions on transfers of the Notes see “Transfer Restrictions” in the Original Prospectus (as such term is defined below). On July 28, 2015 the Issuer issued $1,460,345,000 aggregate principal amount of its 4.500% Senior Notes due 2020 registered under the Securities Act (the “2020 Notes”) and $1,467,939,000 aggregate principal amount of its 5.250% Senior Notes due 2023 registered under the Securities Act (the “2023 Notes” and together with the 2020 Notes, the “New Notes”). -

Page 16 CMY K 08 0515 ALF AC a ROMEO 52116A014E Ar Tw Ork Mark AW Pr AC Inted V Ersion V Ersion CMY K Giulia Quadrifoglio 4C Coupe |

ALFA ROMEO Artwork Mark Version AW Printed Version CMYK CMYK AC AC 08 05 15 GIULIA QUADRIFOGLIO 4C COUPE | 4C SPIDER 52116A014E Page 16 Page 1 A DRIVING PASSION FUELLED AT FINISH LINES Derived from the Alfa Romeo Alfa Romeo’s reputation for The influence of Enzo Ferrari on 6C 3000 prototype, the 6C performance sedans continued The best of Italian design the history and reputation of the Alfa Corse, the in-house racing 3000 CM Spider’s engine with the introduction of the Giulia roared back to North Alfa Romeo race program is team for Alfa Romeo, prepared capacity was increased to in 1962. Giulia was known for its American shores with the legendary. He began as a test four 8C 2900B cars for the 1938 3,495 cc and produced a top powerful engine and lightweight long-awaited introduction driver for Alfa, and soon became Mille Miglia. With Carrozzeria speed of 250 km/h. It was body, helping it to outperform many of the Alfa Romeo 4C. Its an official driver and dealer. Touring Superleggera roadster the winner of the 1st Gran sports cars of that era. Production of lightweight innovations He then took charge of the entire bodies and Vittorio Jano Premio Supercortemaggiore subsequent Giulia models for both help create an awe-inspiring racing program, establishing magnificent 2900 engines, held in Merano in 1953 and road and track (TZ2 shown below) It is a badge born 105 years ago power-to-weight ratio with Scuderia Ferrari in Modena, where they continued a history of came in second at the Mille continued on and off for decades to thrilling capabilities. -

Alfa Romeo Opens the Doors to Its Historical Museum in Arese Alfa

Alfa Romeo opens the doors to its Historical Museum in Arese Alfa Romeo is celebrating its 105-year anniversary by opening its historical museum in Arese, Milan, Italy to the public; the museum – named “La macchina del tempo” - is the heart of a genuine “brand centre”, and it hosts a bookshop, café, documentation centre, test drive track, events venues and a show-room with a customer delivery area: it is the perfect bond between past, present and future. Inaugurated on 24th June during the world preview of the new Giulia, “La macchina del tempo – Museo storico Alfa Romeo”, is set to open to the public on 30th June and it will be open to visitors every day, except Tuesdays, from 10 am to 6 pm, with extended opening hours until 10 pm on Thursdays (www.museoalfaromeo.com). The Museum is home to the most significant pieces in Alfa Romeo's historic collection, which was put together from the early 1960s onwards. It was inaugurated in 1976 and was open to visitors by reservation only. Following the decommissioning of the Arese production plant and the ensuing loss of the Centre's directional role, the museum was closed in 2011. As part of Alfa Romeo's global relaunch plan, the Museum in Arese - symbolic location for the company's history – has been identified as the fulcrum of the brand's rebirth. At the end of 2013, the architect Benedetto Camerana was called upon to propose a new design that would integrate the relaunch objectives with the need to preserve the building. The works started in summer 2014, and in less than 12 months, a major restoration project affecting the entire complex was completed and achieved by FCA Partecipazioni. -

I Camion Italiani Dalle Origini Agli Anni Ottanta

I camion italiani dalle origini agli anni Ottanta AISA Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile MONOGRAFIA AISA 124 I I camion italiani dalle origini agli anni Ottanta AISA - Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile Brescia, Fondazione Negri, 19 ottobre 2019 3 Prefazione Lorenzo Boscarelli 4 I camion italiani Massimo Condolo 15 Nasce l’autocarro italiano Antonio Amadelli Didascalia MONOGRAFIA AISA 124 1 Prefazione Lorenzo Boscarelli l camion è nato pochi anni dopo l’automobile e se di rado frutto di progetti originali, ma fruitori in buo- Ine è ben presto differenziato, per soluzioni costrut- na parte di componenti – innanzitutto il motore – di tive, dimensioni e quant’altro. Potremmo chiederci origine camionistica. Un comparto particolare sono perché si ebbe quel sia pur breve “ritardo”; un motivo le macchine movimento terra, per l’iniziale sviluppo con ogni probabilità fu che per i pionieri dell’auto- dei quali tra i paesi europei un ruolo importante ha mobile era molto più attraente fornire un mezzo di avuto l’Italia. trasporto a persone, suscitando curiosità e di diverti- La varietà degli utilizzi dei camion, da veicolo com- mento, piuttosto che offrire uno strumento per il tra- patto per consegne cittadine o di prossimità a mezzo sporto di cose. Un secondo motivo fu senza dubbio la per trasporti di grande portata, da veicolo stradale a limitatissima potenza che avevano i primi motori per mezzo da cantiere, da antincendio a cisterna aeropor- automobili, a fine Ottocento, a stento in grado di por- tuale, e chi più ne ha più ne metta, ha prodotto una tare due o quattro passeggeri, di certo non un carico varietà di soluzioni tecniche e progettuali senza pari, significativo. -

PRESS RELEASE Scuderia Ferrari Driver Sebastian Vettel Visits

PRESS RELEASE Scuderia Ferrari driver Sebastian Vettel visits Brembo factory to celebrate the 40 years of the Italian Company in sporting competitions Stezzano, Italy, Thursday 3rd September 2015 – On the occasion of Brembo 40° anniversary in sporting competitions, Sebastian Vettel, 4 time World Champion and Scuderia Ferrari driver, visited today the Racing factory of the Italian Company. Brembo, world leader in the technology and production of brake systems and high performance automotive components, equips the most important F1 teams with its braking systems, among which Scuderia Ferrari. Brembo Chairman, Alberto Bombassei, welcomed and accompanied personally in the visit the German champion, along with all the employees of the factory. The successful partnership between Brembo brand and Scuderia Ferrari started since 1975, when Enzo Ferrari chose to equip his cars with the braking systems of the Italian Company and Brembo supplied the winning car used by Niki Lauda to achieve in that year the Driver World Championship and the Constructor title. Since then, Brembo has gained 22 Drivers World Championships and 27 Constructors World Championships, 14 of which with Scuderia Ferrari. During the visit the German champion viewed how the braking systems he uses during the races are personalized and developed. Vettel met the Racing department engineers and personnel who, thanks to the constant investment in research and development, continue to further broaden and develop highly innovative technological solutions. Formula One, in fact, currently demands an extensive personalization and “customization” of brake systems, increasingly “tailor-made” and closely integrated with the design choices of the car. The production of each single “personalized” brake system needs six months of design, while for the mechanical manufacturing the required time is one month. -

Dags Att Se Över Lancia Integrale-Bilarna Inför Den Kommande Racingsäsongen Tycker Tor

Dags att se över Lancia Integrale-bilarna inför den kommande racingsäsongen tycker Tor. Och från rallyns hemtrakter i Värmland kom Kjell till Lanciagaraget för att hämta delar till Lancia Fulvia Coupén för Midnattssolsrallyt 2014. LANCIA FULVIA 50 år 2013. Söndagen den 28 juli var 130 personer med olika Fulviamodeller samlade i italienska Fobello för 50-årsfirandet. Fulvian som deltog i rallyt Peking-Paris, den öppna modellen F&M Special, var på plats – och klubbmästare Per med. Innehåll i detta nummer bl.a. : Sid. 3, Klubbpresentation Sid. 4-8 Ordföranden reste till Padova Sid. 9-12 Salutorg och kommande träffar Sid. 13 Pers arbetsresa till Fobello i april Sid. 14 Anna-Lena & Per i Valsesia 14-24 aug. Sid. 15-20 Schweiz 40 årsjubiléum 6-8 sept. Sid. 21-23 LCÖ, Saltzburg 12-15 sept. Sid. 24-27 Bilutställning Gran Turismo, Nacka, nov. Sid. 28-32 Hector Carcias studentresa 2012 Sid. 33-34 Hänt i garaget Sid. 35 Autoexperten + Pers Saffransskorpor SVENSKA LANCIAKLUBBEN Syfte Klubbens syfte är att samla intresserade Lanciaägare och personer med genuint intresse av dessa bilar för att under trivsamma former: • Öka medlemmarnas insikt i allt som berör Lanciabilarnas teknik, egenskaper, skötsel och historia samt bistå vid problem. • Informera om och ventilera andra frågor som berör veteranbilshobbyn samt relaterade produkter och teknologi. • På bästa sätt bevaka reservdelsfrågan. Styrelse Lars Filipsson. suppleant Herbert Nilsson. Ordförande o Heders- Grahamsvägen 5, 174 46 Sundbyberg president / ansvarig utgivare La Lancia. Tel. 08-6282443 Jacob Ulfssons väg 7A, 647 32 Mariefred E-mail [email protected] Tel. 0159-108 42 Mob. 070-910 94 05 E-mail [email protected] Lanciamodeller Kontaktpersoner Magnus Nilsson. -

Metal Memory Excerpt.Pdf

In concept, this book started life as a Provenance. As such, it set about to verify the date, location and driver history of the sixth Ferrari 250 Testa Rossa produced, serial number 0718. Many an automotive author has generously given of his time and ink to write about the many limited series competition cars to come from Maranello individually and as a whole. The 250 TR has been often and lovingly included. Much has been scholastic in its veracity, some, adding myth to the legend. After a year's investigation on 0718, and many more on Ferrari's operation, the author has here constructed a family photo album, with interwoven narrative. The narrative is the story that came forward from the author's investigation and richly illustrative interviews conducted into 0718 specifically. To provide a deeper insight into the 250 TR itself we delve into the engineering transformation within Maranello that resulted in the resurrection of the competition V-12 engine, the unique (to the firm at that point) chassis it was placed in, and a body design that gave visual signature to this 1958 customer sports racer. From these elements was composed the publication you now hold. It is the Provenance of a Ferrari, that became the telling of a fifty-year-old mystery, red herrings and all. Table of Contents PROLOGUE 10 CHAPTER TEN TIME CAPSULE 116 CHAPTER ONE THERE IT WAS AGAIN 14 1959 VACA VALLEY GRAND PRIX 135 CHAPTER TWO TRS & MEXICO AT THE TIME 19 CHAPTER ELEVEN RAPIDLY, THROUGH THE CALIFORNIA LANDSCAPE 148 1959 RIVERSIDE GP FOR SPORTSCARS 26 1961 SACRAMENTO -

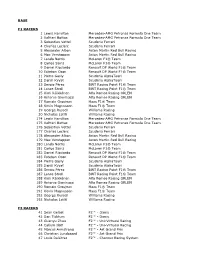

2020 Topps Chrome Formula 1 Racing Checklist F1

BASE F1 RACERS 1 Lewis Hamilton Mercedes-AMG Petronas Formula One Team 2 Valtteri Bottas Mercedes-AMG Petronas Formula One Team 3 Sebastian Vettel Scuderia Ferrari 4 Charles Leclerc Scuderia Ferrari 5 Alexander Albon Aston Martin Red Bull Racing 6 Max Verstappen Aston Martin Red Bull Racing 7 Lando Norris McLaren F1® Team 8 Carlos Sainz McLaren F1® Team 9 Daniel Ricciardo Renault DP World F1® Team 10 Esteban Ocon Renault DP World F1® Team 11 Pierre Gasly Scuderia AlphaTauri 12 Daniil Kvyat Scuderia AlphaTauri 13 Sergio Pérez BWT Racing Point F1® Team 14 Lance Stroll BWT Racing Point F1® Team 15 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing ORLEN 16 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing ORLEN 17 Romain Grosjean Haas F1® Team 18 Kevin Magnussen Haas F1® Team 19 George Russell Williams Racing 20 Nicholas Latifi Williams Racing 174 Lewis Hamilton Mercedes-AMG Petronas Formula One Team 175 Valtteri Bottas Mercedes-AMG Petronas Formula One Team 176 Sebastian Vettel Scuderia Ferrari 177 Charles Leclerc Scuderia Ferrari 178 Alexander Albon Aston Martin Red Bull Racing 179 Max Verstappen Aston Martin Red Bull Racing 180 Lando Norris McLaren F1® Team 181 Carlos Sainz McLaren F1® Team 182 Daniel Ricciardo Renault DP World F1® Team 183 Esteban Ocon Renault DP World F1® Team 184 Pierre Gasly Scuderia AlphaTauri 185 Daniil Kvyat Scuderia AlphaTauri 186 Sergio Pérez BWT Racing Point F1® Team 187 Lance Stroll BWT Racing Point F1® Team 188 Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing ORLEN 189 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing ORLEN 190 Romain Grosjean Haas F1® Team 191 Kevin -

Pininfarina, Italian Purity Battista Pininfarina Had Never Known a Car in His Name

LEGENDS MAGAZINE Pininfarina, italian purity Battista Pininfarina had never known a car in his name. From up there, he must be ecstatic about the one that Automobili Pininfarina has dedicated to him, the Battista, the most powerful car ever designed. et's go back. Pininfarina, whose birth name was simply Farina, created Lthe company of the same name in 1930. He was 37 years old at the time. Since his childhood he has maintained close relations with Giovanni Agnelli, founder of FIAT, and Vincenzo Lancia. Two names that will allow the young body designer to quickly reach a notoriety based on the incredible fluidity of the lines of the vehicles he designs. One of the secrets of the balance of these silhouettes lies in the fact that, from the very beginning, the company invested in a wind tunnel, which allowed the design of the bodywork to be optimized. For decades, leading manufacturers have entrusted their most beautiful models to the pencils of the Italian company. But times are changing. Firms set up their own design studios and Pininfarina declines. The red numbers are looking dangerously high, reaching 204 million euros in losses in 2008. The following ↑ Battista Pininfarina year, the group is put up for sale. Several en 1959 buyers were announced. It is the Italian jewel’s controlling shareholder Pincar S.r.l, then sells its 74% stake to the Indians Mahindra Group in 2015, for the amount of 168 million euros. Renaissance. The new owner intends to create a new luxury car brand, Automobili Pininfarina, that will sell models under the brand name → La Ferrari 275 GTB → Pininfarina, no longer satisfied with a signature, however prestigious it may be. -

LANCIA Storie Di Innovazione Tecnologica Nelle Automobili Storie Di Innovazione Tecnologica Nelle Automobili

LORENZO MORELLO LANCIA Storie di innovazione tecnologica nelle automobili Storie di innovazione tecnologica nelle automobili LORENZO Morello LANCIA Storie di innovazione tecnologica nelle automobili Editing, progettazione grafica e impaginazione: Fregi e Majuscole, Torino © 2014 Lorenzo Morello Stampato nell’anno 2014 a cura di Fiat Group Marketing & Corporate Communication S.p.A. Logo di prima copertina: courtesy di Fiat Group Marketing & Corporate Communication S.p.A. PRESENTAZIONE volontari del progetto STAF (Storia della Tecnologia delle Automobili FIAT), istituito nel 2009 al fine di selezionare i disegni tecnici più rilevanti per documentare l’e- I voluzione tecnica delle automobili FIAT, sono venuti a contatto anche con i disegni Lancia, contenuti in una sezione dedicata dell’Archivio Storico FIAT: il materiale vi era stato trasferito quando, nel 1984, la Direzione tecnica di FIAT Auto, il settore aziendale incaricato di progettare le automobili dei marchi FIAT, Lancia e Autobianchi, era stata riunita in un unico fabbricato, all’interno del comprensorio di Mirafiori. Fu nell’oc- casione del ritrovamento di questo nucleo di disegni che i partecipanti al progetto si proposero di applicare il metodo impiegato nel predisporre il materiale raccolto nel libro FIAT, storie di innovazione tecnologica nelle automobili, anche per preparare un libro analogo dedicato alle automobili Lancia. Questo secondo libro, attraverso l’esame dei disegni tecnici, del materiale d’archivio e delle fotografie di automobili sopravvissute, illustra l’evoluzione delle vetture Lancia e i loro contenuti innovativi, spesso caratterizzati da elementi di assoluta originalità. Il reperimento del materiale si è mostrato, tuttavia, più arduo rispetto al lavoro sulle vetture FIAT, almeno per le automobili più anziane, poiché l’archivio dei disegni Lancia era organizzato senza impiegare una struttura logica di supporto, per distinguere agevolmente i diversi gruppi funzionali dai particolari di puro dettaglio.