Von Rudolf Vrba

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Joan Campion. in the Lion's Mouth: Gisi Fleischmann and the Jewish Fight for Survival

Gorbachev period) that, "As a liberal progressive reformer, and friend of the West, Gorbachev is ... a figment of Western imagination." One need not see Gorbachev as a friend or a liberal, of course, to understand that he in- tended from the outset to change the USSR in fundamental ways. To be sure, there are some highlights to this book. Chapter 4 by Gerhard Wettig (of the Bundesinstitut fiir Ostwissenschaftliche und Internationale Studien) discusses important conceptual distinctions made by the Soviets in their view of East-West relations. Finn Sollie, of the Fridtjof Nansen Institute in Norway, provides a balanced and insightful consideration of Northern Flank security issues. This is not the book it could have been given the talented people involved in the conferences that led to such a volume. Given the timing of its produc- tion (during the first two years of Gorbachev's rule), the editors should have done much more to seek up-dated and more in-depth analyses from the contributors. As it stands, Cline, Miller and Kanet have given us a foot- note in the record of a waning Cold War. Daniel N. Nelson University of Kentucky Joan Campion. In the Lion's Mouth: Gisi Fleischmann and the Jewish Fight for Survival. Lanham, MD: University Press of America, 1987. xii, 152 pp. $24.50 (cloth), $12.75 (paper). The immense accumulation of scholarship on the Holocaust and World War II made possible the emergence of a new genre of literature portraying heroic figures engaged in rescue work in terror-ridden Nazi Europe. The last decade has seen the publication of a spate of books including the sagas of Raoul Wallenberg, Hanna Senesh and Janusz Korczak, drawing on extensive source material as well as previous literature. -

Gadol Beyisrael Hagaon Hakadosh Harav Chaim Michoel Dov

Eved Hashem – Gadol BeYisrael HaGaon HaKadosh HaRav Chaim Michoel Dov Weissmandel ZTVK "L (4. Cheshvan 5664/ 25. Oktober 1903, Debrecen, Osztrák–Magyar Monarchia – 6 Kislev 5718/ 29. November 1957, Mount Kisco, New York) Евед ХаШем – Гадоль БеИсраэль ХаГаон ХаКадош ХаРав Хаим-Михаэль-Дов Вайсмандель; Klenot medzi Klal Yisroel, Veľký Muž, Bojovník, Veľký Tzaddik, vynikajúci Talmid Chacham. Takýto človek príde na svet iba raz za pár storočí. „Je to Hrdina všetkých Židovských generácií – ale aj pre každého, kto potrebuje príklad odvážneho človeka, aby sa pozrel, kedy je potrebná pomoc pre tých, ktorí sú prenasledovaní a ohrození zničením v dnešnom svete.“ HaRav Chaim Michoel Dov Weissmandel ZTVK "L, je najväčší Hrdina obdobia Holokaustu. Jeho nadľudské úsilie o záchranu tisícov ľudí od smrti, ale tiež pokúsiť sa zastaviť Holokaust v priebehu vojny predstavuje jeden z najpozoruhodnejších príkladov Židovskej histórie úplného odhodlania a obete za účelom záchrany Židov. Nesnažil sa zachrániť iba niektorých Židov, ale všetkých. Ctil a bojoval za každý Židovský život a smútil za každou dušou, ktorú nemohol zachrániť. Nadľudské úsilie Rebeho Michoela Ber Weissmandla oddialilo deportácie viac ako 30 000 Židov na Slovensku o dva roky. Zohral vedúcu úlohu pri záchrane tisícov životov v Maďarsku, keď neúnavne pracoval na zverejňovaní „Osvienčimských protokolov“ o nacistických krutostiach a genocíde, aby „prebudil“ medzinárodné spoločenstvo. V konečnom dôsledku to ukončilo deportácie v Maďarsku a ušetrilo desiatky tisíc životov maďarských Židov. Reb Michoel Ber Weissmandel bol absolútne nebojácny. Avšak, jeho nebojácnosť sa nenarodila z odvahy, ale zo strachu ... neba. Každý deň, až do svojej smrti ho ťažil smútok pre milióny, ktorí nemohli byť spasení. 1 „Prosím, seriózne študujte Tóru,“ povedal HaRav Chaim Michoel Dov Weissmandel ZTVK "L svojim študentom, "spomína Rav Spitzer. -

Thesis Front Matter

Memories of Youth: Slovak Jewish Holocaust Survivors and the Nováky Labor Camp Master’s Thesis Presented to The Faculty of the Graduate School of Arts and Sciences Brandeis University Department of Near Eastern and Judaic Studies Antony Polonsky & Joanna B. Michlic, Advisors In Partial Fulfillment Of the Requirements for Master’s Degree by Karen Spira May 2011 Copyright by Karen Spira ! 2011 ABSTRACT Memories of Youth: Slovak Jewish Holocaust Survivors and the Nováky Labor Camp A thesis presented to the Department of Near Eastern and Judaic Studies Graduate School of Arts and Sciences Brandeis University Waltham, Massachusetts By Karen Spira The fate of Jewish children and families is one of the understudied social aspects of the Holocaust. This thesis aims to fill in the lacuna by examining the intersection of Jewish youth and families, labor camps, and the Holocaust in Slovakia primarily using oral testimonies. Slovak Jewish youth survivors gave the testimonies to the Yad Vashem Holocaust Martyrs’ and Heroes’ Remembrance Authority in Jerusalem, Israel. Utilizing methodology for examining children during the Holocaust and the use of testimonies in historical writing, this thesis reveals the reaction of Slovak Jewish youth to anti-Jewish legislation and the Holocaust. This project contributes primary source based research to the historical record on the Holocaust in Slovakia, the Nováky labor camp, and the fate of Jewish youth. The testimonies reveal Jewish daily life in pre-war Czechoslovakia, how the youth understood the rise in antisemitism, and how their families ultimately survived the Holocaust. Through an examination of the Nováky labor camp, we learn how Jewish families and communities were able to remain together throughout the war, maintain Jewish life, and how they understood the policies and actions enacted upon them. -

Y University Library

Y university library Fortuno≠ Video Archive for Holocaust Testimonies professor timothy snyder Advisor PO Box 208240 New Haven CT 06520-8240 t 203 432-1879 web.library.yale.edu/testimonies Episode 6 — Renee Hartman Episode Notes by Dr. Samuel Kassow Renee Glassner Hartman was born in 1933 in Bratislava (Pressburg in German, Poszonyi in Hungarian). She had a younger sister, Herta, born in 1935. Their parents, like Herta, were deaF. Their father was a jeweler. This is the story oF two young children who were raised in a loving, religiously observant home and who experienced the traumatic and sudden destruction oF their childhood, the loss oF their parents, and their own deportation to the notorious Bergen-Belsen concentration camp, from which they were liberated by the British in 1945. As they struggled to stay alive, Renee and Herta were inseparable. No matter how depressed and distraught she became, Renee never forgot that her younger sister, unable to hear, totally depended on her. Together they survived a long nightmare that included betrayal, physical violence, liFe-threatening disease, and hunger. During the time when Renee and Herta were born, the Jews oF Bratislava lived in relative peace and security. BeFore World War I, most Jews in Bratislava had spoken Magyar or German (German was the language in Renee’s home). Between the wars they also had to learn Slovak as Bratislava, formerly under Hungarian administration, became part oF the new Czechoslovak state, which was founded in 1918. Under the leadership oF President Thomas Masaryk, Czechoslovakia was a democracy, and somewhat more prosperous than countries like Poland and Hungary. -

Teacher's Guide

TEACHER’S GUIDE TEACHER’S GUIDE Daring to Resist: Jewish Defiance in the Holocaust TABLE OF CONTENTS Curator’s Introduction, by Yitzchak Mais Teaching a New Approach to the Holocaust: The Jewish Narrative 2 How to Use this Guide 4 Classroom Lesson Plan for Pre-Visit Activities (for all schools) 5 Responding to the Nazi Rise to Power 8 On Behalf of the Community 10 Documenting the Unimaginable 12 Physical and Spiritual Resistance 14 Pre- or Post-Visit Lesson Plans (for Jewish schools) 16 Maintaining Jewish Life: The Resistance of Rabbi Ephraim Oshry 17 Resistance of the Working Group: Rabbi Michael Dov Ber Weissmandel and Gisi Fleischmann 25 Ethical Wills from the Holocaust: A Final Act of Defiance 36 Additional Resources 48 Photo Credits 52 This Teacher’s Guide is made possible through the generous support of the Conference on Jewish Material Claims Against Germany: The Rabbi Israel Miller Fund for Shoah Research, Documentation and Education. TEACHER’S GUIDE / DARING TO RESIST: Jewish Defiance in the Holocaust 1 Curator’s Introduction — by Yitzchak Mais TEACHING A NEW APPROACH TO THE HOLOCAUST: THE JEWISH NARRATIVE ix decades after the liberation of Auschwitz, the Holocaust is indisputably recognized as a watershed event whose ramifications have critical significance for Jews and non-Jews alike. As educators we are deeply concerned with how the Holocaust has been absorbed into the historical consciousness of Ssociety at large, and among Jews in particular. Awareness of the events of the Holocaust has dramatically increased since the 1980s, with a surge of books, movies, and educational curricula, as well as the creation of Holocaust memorials, museums, and exhibitions worldwide. -

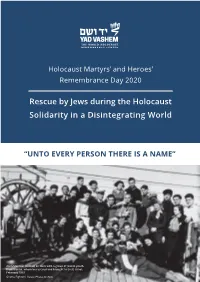

Rescue by Jews During the Holocaust Solidarity in a Disintegrating World

Holocaust Martyrs’ and Heroes’ Remembrance Day 2020 Rescue by Jews during the Holocaust Solidarity in a Disintegrating World “UNTO EVERY PERSON THERE IS A NAME” Aron Menczer (center) on deck with a group of Jewish youth from Vienna, whom he rescued and brought to Eretz Israel, February 1939 Ghetto Fighters’ House Photo Archive Jerusalem, Nissan 5780 April 2020 “Unto Every Person There Is A Name” Public Recitation of Names of Holocaust Victims in Israel and Abroad on Holocaust Martyrs’ and Heroes’ Remembrance Day “Unto every person there is a name, given to him by God and by his parents”, wrote the Israeli poetess Zelda. Every single victim of the Holocaust had a name. The vast number of Jews who were murdered in the Holocaust – some six million men, women and children - is beyond human comprehension. We are therefore liable to lose sight of the fact that each life that was brutally ended belonged to an individual, a human being endowed with feelings, thoughts, ideas and dreams whose entire world was destroyed, and whose future was erased. The annual recitation of names of victims on Holocaust Martyrs’ and Heroes’ Remembrance Day is one way of posthumously restoring the victims’ names, of commemorating them as individuals. We seek in this manner to honor the memory of the victims, to grapple with the enormity of the murder, and to combat Holocaust denial and distortion. This year marks the 31st anniversary of the global Shoah memorial initiative “Unto Every Person There Is A Name”, held annually under the auspices of the President of the State of Israel. -

The Holocaust As Public History

The University of California at San Diego HIEU 145 Course Number 646637 The Holocaust as Public History Winter, 2009 Professor Deborah Hertz HSS 6024 858 534 5501 Class meets 12---12:50 in Center 113 Please do not send me email messages. Best time to talk is right after class. It is fine to call my office during office hours. You may send a message to me on the Mail section of our WebCT. You may also get messages to me via Ms Dorothy Wagoner, Judaic Studies Program, 858 534 4551; [email protected]. Office Hours: Wednesdays 2-3 and Mondays 11-12 Holocaust Living History Workshop Project Manager: Ms Theresa Kuruc, Office in the Library: Library Resources Office, last cubicle on the right [turn right when you enter the Library] Phone: 534 7661 Email: [email protected] Office hours in her Library office: Tuesdays and Thursdays 11-12 and by appointment Ms Kuruc will hold a weekly two hour open house in the Library Electronic Classroom, just inside the entrance to the library to the left, on Wednesday evenings from 5-7. Students who plan to use the Visual History Archive for their projects should plan to work with her there if possible. If you are working with survivors or high school students, that is the time and place to work with them. Reader: Mr Matthew Valji, [email protected] WebCT The address on the web is: http://webct.ucsd.edu. Your UCSD e-mail address and password will help you gain entry. Call the Academic Computing Office at 4-4061 or 4-2113 if you experience problems. -

Swedish Interventions in the Tragedy of the Jews of Slovakia

N Swedish interventions in the tragedy J of the Jews of Slovakia Denisa Nešťáková and Eduard Nižňanský Abstract • This article describes a largely unknown Swedish effort to intervene in deportations of Jews of Slovakia between 1942 and 1944. Swedish officials and religious leaders used their diplo- matic correspondence with the Slovak government to extract some Jewish individuals and later on the whole Jewish community of Slovakia from deportations by their government and eventually by German officials. Despite the efforts of the Swedish Royal Consulate in Bratislava, the Swedish arch bishop, Erling Eidem, and the Slovak consul, Bohumil Pissko, in Stockholm, and despite the acts taken by some Slovak ministries, the Slovak officials, including the president of the Slovak Republic, Jozef Tiso, revoked further negotiations in the autumn of 1944. However, the negotiations between Slovakia and Sweden created a scope for actions to protect some Jewish individuals which were doomed to failure because of the political situation. Nevertheless, this plan and the previous diplomatic interventions are significant for a description of the almost unknown Swedish and Slovak efforts to save the Jews of Slovakia. Repeated Swedish offers to take in Jewish individuals and later the whole community could well have prepared the way for larger rescues. These never occurred, given the Slovak interest in deporting their own Jewish citizens and later the German occupation of Slovakia. Research on Sweden’s attempts the ‘opening’ of the archives in some post- to assist Jews communist countries and new scholars tak- In view of the abundance of studies of the ing up this particular topic have significantly Holocaust, the absence of major scholarly improved research opportunities. -

Jewish Resistance: a Working Bibliography

JEWISH RESISTANCE A WORKING BIBLIOGRAPHY Third Edition THE MILES LERMAN CENTER FOR THE STUDY OF JEWISH RESISTANCE First Edition, June 1999 Second Edition, September 1999 Third Edition, First printing, June 2003 Center for Advanced Holocaust Studies United States Holocaust Memorial Museum 100 Raoul Wallenberg Place, SW Washington, DC 20024-2126 The Center for Advanced Holocaust Studies of the United States Holocaust Memorial Museum The United States Holocaust Memorial Council established the Center for Advanced Holocaust Studies to support scholarship in the field, including scholarly publication; to promote growth of the field of Holocaust Studies at American universities and strong relationships between American and foreign scholars of the Holocaust; and to ensure the ongoing training of future generations of scholars specializing in the Holocaust. The Council’s goal is to make the United States Holocaust Memorial Museum the principal center supporting Holocaust studies in the United States. The Center’s programs include research and publication projects designed to shed new light on Holocaust-related subjects that have been studied previously, to fill gaps in the literature, and to make access to study of the Holocaust easier for new and established scholars and for the general public. The Center offers fellowship and visiting scholar opportunities designed to bring pre- and post-doctoral scholars, at various career stages, to the Museum for extended periods of research in the Museum’s growing archival collections and to prepare manuscripts for publication based on Holocaust-related research. Fellows and research associates participate in the full range of intellectual activities of the Museum and are provided the opportunity to make presentations of their work at the Center and at universities locally and nationwide. -

Nazi Germany and the Jews, 1933-1945

NAZI GERMANY AND THE JEWS, 1933–1945 ABRIDGED EDITION SAUL FRIEDLÄNDER Abridged by Orna Kenan To Una CONTENTS Foreword v Acknowledgments xiii Maps xv PART ONE : PERSECUTION (January 1933–August 1939) 1. Into the Third Reich: January 1933– December 1933 3 2. The Spirit of the Laws: January 1934– February 1936 32 3. Ideology and Card Index: March 1936– March 1938 61 4. Radicalization: March 1938–November 1938 87 5. A Broken Remnant: November 1938– September 1939 111 PART TWO : TERROR (September 1939–December 1941) 6. Poland Under German Rule: September 1939– April 1940 143 7. A New European Order: May 1940– December 1940 171 iv CONTENTS 8. A Tightening Noose: December 1940–June 1941 200 9. The Eastern Onslaught: June 1941– September 1941 229 10. The “Final Solution”: September 1941– December 1941 259 PART THREE : SHOAH (January 1942–May 1945) 11. Total Extermination: January 1942–June 1942 287 12. Total Extermination: July 1942–March 1943 316 13. Total Extermination: March 1943–October 1943 345 14. Total Extermination: Fall 1943–Spring 1944 374 15. The End: March 1944–May 1945 395 Notes 423 Selected Bibliography 449 Index 457 About the Author About the Abridger Other Books by Saul Friedlander Credits Cover Copyright About the Publisher FOREWORD his abridged edition of Saul Friedländer’s two volume his- Ttory of Nazi Germany and the Jews is not meant to replace the original. Ideally it should encourage its readers to turn to the full-fledged version with its wealth of details and interpre- tive nuances, which of necessity could not be rendered here. -

For Auschwitz Yehoshua Büchler

“Certificates” for Auschwitz Yehoshua Büchler Introduction In the spring of 1944, Yaakov (Benito) Rosenberg and Moshe Weiss, activists in the He-Halutz (Zionist-pioneer) underground in Slovakia, managed to reach Palestine via Hungary. After a brief stay at Kibbutz Haogen, the two immigrants gave the Yishuv leadership and Ha-Kibbutz ha-Artzi a detailed report about the plight of the Jews in Slovakia and other countries. They reported about the deportations and presented information that had accumulated in Slovakia about the extermination camps. Rosenberg also gave Jewish Agency officials a list of fifty-one names, mainly prisoners in Auschwitz-Birkenau and several prisoners in Majdanek and Theresienstadt. His request was unusual. He asked that these officials urgently issue “certificates” - immigration visas to mandatory Palestine - to the Jews on the list, foremost those interned in Auschwitz.1 The list that Rosenberg gave the Jewish Agency Immigration Department - which included personal details (names, serial numbers, residential blocks, etc.) - had been composed on the basis of addresses that the deportees had written in letters they had sent from the camps to Slovakia from late August 1942 on. At that time these addresses had been used for the shipments of parcels from Portugal and other countries to prisoners in Auschwitz-Birkenau and other camps.2 When youth-movement activists discovered that visas previously sent to various locations, such as Bergen-Belsen, had been quite 1 Yaakov Rosenberg debarked in Haifa on March 5, 1944. See testimony of Yaakov Ronen (Rosenberg), September 1994, and confirmation from the immigration institutions in Haifa, copy in Moreshet Archives (MA), D.1.6301. -

A Film/Documentary and an Exhibition About Gisi Fleischmann

This page was exported from - Digital meets Culture Export date: Sun Sep 26 2:14:41 2021 / +0000 GMT A film/documentary and an exhibition about Gisi Fleischmann Gisi Fleischmann (1894 ? 18 October 1944) was a leader of the best known Holocaust era Jewish rescue group: the Bratislava Working Group. Thanks to the efforts of the Working Group, which bribed German and Slovakian officials and paid negotiated ransom to the Germans, the mass deportation of Slovakian Jews was delayed for two years, from 1942 to 1944. Today, her name is known mostly to historians: now in Slovakia a film documentary and an exhibition tell her story, to be known by Slovakian and European new generations. Gisi helped to save thousands of Jews, but couldn't save herself during the darkest period of the Slovak and European history. After the start of the Slovak uprising against the Nazis in 1944, SS captain Alois Brunner was sent to Slovakia to deal with the revolt and he personally made sure Gisi Fleischmann was put on one of the last transports to Auschwitz. No further record of her fate was ever found. Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com | Page 1/3 | This page was exported from - Digital meets Culture Export date: Sun Sep 26 2:14:41 2021 / +0000 GMT Film documentary: "The Woman Rabbi" Research, script, directed by: Anna Grusková Cinematography: Brano Pa?itka, Natasha Dudinski Sound: Tomá? Kobza, Bla?ej Vidlicka; Editing: Róbert Karovic, Producer: K2 Production, s.r.o. The film tells a dramatic story of the remarkable woman torn between the sense of responsibility for her large community and for her own family.