Veranstaltungen | Zhdk.Ch

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

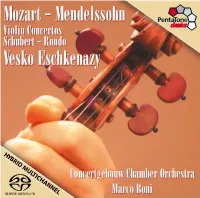

Mozart - Mendelssohn Violin Concertos Schubert - Rondo Vesko Eschkenazy

Mozart - Mendelssohn Violin Concertos Schubert - Rondo Vesko Eschkenazy Concertgebouw Chamber Orchestra Marco Boni Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 5 in A, KV 219 (1756-1791) Cadenzas: Joseph Joachim 1 Allegro aperto 10' 00" 2 Adagio 10' 25" 3 Rondeau (Tempo di menuetto) 8' 33" Franz Schubert Rondo in A for violin and strings, D. 438 (1797-1828) 4 Adagio – Allegro giusto 13' 59" Felix Mendelssohn-Bartholdy Violin Concerto in D minor (1809-1847) 5 Allegro molto 9' 15" 6 Andante 7' 59" 7 Allegro 4' 52" Vesko Eschkenazy, violin (Guarneri del Gesù, 1738) Concertgebouw Chamber Orchestra Conducted by Marco Boni Recorded August 2001, MCO Studio 1, Hilversum, The Netherlands Recording producer: Job Maarse Balance engineer: Erdo Groot Recording engineer: Matthijs Ruijter Editor: Dirk Fischer STROKES OF YOUTHFUL GENIUS In the year of Wolfgang Amadeus Mozart’s birth, 1756, his father Leopold published one of the most influential of all violin methods: The School of Violin Playing. It was therefore hardly surprising that young Wolfgang was taught the violin from an early age – although no one could have predicted his astounding progress. During the 1770s, he made appearances as a violin soloist in several Austro-German musical centres (including Vienna), and following one concert in Munich in 1777, reported proudly to Leopold: "I played as if I were the greatest fiddler in all of Europe." – Four out of the five authenticated violin concertos by Mozart were composed during an eight-month period between April and December 1775, probably as a means of ingratiating himself with his employer, the Archbishop of Salzburg. -

Concerts and Master Classes

SUMMER SEASON Concerts and Master Classes From 3rd to 17th August 2013 www. cmclassics.ch In Crans-Montana music is in harmony with the beauty and the silence of the Valais’ mountains. « Silence is the most beautiful, the mightiest and the most rewarding music. The greatest music comes out of silence. » Philippe Jordan 2 3 Music has been the language of life par excellence In a world of turbulence and conflict it is more than throughout the ages, unfettered by time and space. ever the responsibility of each and every one of us For its 2013 summer edition, Crans-Montana Classics to promote culture and the arts, which are forces for is proposing a series of remarkable and original musi- harmony and peace. cal encounters, connecting classical and world music In the life of a musician, serving the great composers and bringing together experienced artists and young is an immense privilege and sharing musical emotions talents for a unique musical event. Setting the tone with the audience is an immense joy. But I also feel with the opening concert on 3 August, the artistic that passing on the love of music to future generations director Maestro Shlomo Mintz will combine his mu- Professor Jean Bonvin Maestro Shlomo Mintz is a noble mission, a natural commitment and an im- sical expertise with the talents of young violinists, all President Artistic Director portant duty. This is why I place so much importance prizewinners of major international competitions, in on the influence of the Crans-Montana Master Classes, an exciting and eclectic programme. -

Cello Concerto (1990)

RUSSIAN, SOVIET & POST-SOVIET CONCERTOS A Discography of CDs and LPs Prepared by Michael Herman Edited by Stephen Ellis Composers A-G RUSTAM ABDULLAYEV (b. 1947, UZBEKISTAN) Born in Khorezm. He studied composition at the Tashkent Conservatory with Rumil Vildanov and Boris Zeidman. He later became a professor of composition and orchestration of the State Conservatory of Uzbekistan as well as chairman of the Composers' Union of Uzbekistan. He has composed prolifically in most genres including opera, orchestral, chamber and vocal works. He has completed 4 additional Concertos for Piano (1991, 1993, 1994, 1995) as well as a Violin Concerto (2009). Piano Concerto No. 1 (1972) Adiba Sharipova (piano)/Z. Khaknazirov/Uzbekistan State Symphony Orchestra ( + Zakirov: Piano Concerto and Yanov-Yanovsky: Piano Concertino) MELODIYA S10 20999 001 (LP) (1984) LEV ABELIOVICH (1912-1985, BELARUS) Born in Vilnius, Lithuania. He studied at the Warsaw Conservatory and then at the Minsk Conservatory where his composition teacher was Vasily Zolataryov. After graduation from the latter institution, he took further composition courses with Nikolai Miaskovsky at the Moscow Conservatory. He composed orchestral, vocal and chamber works. Piano Concerto in E minor (1976) Alexander Tutunov (piano)/ Marlan Carlson/Corvallis-Oregon State University Symphony Orchestra ( + Piano Trio, Aria for Viola and Piano and 10 Romances) ALTARUS 9058 (2003) Aria for Violin and Chamber Orchestra (1973) Mikhail Shtein (violin)/Alexander Polyanko/Minsk Chamber Orchestra ( + Vagner: Clarinet Concerto and Alkhimovich: Concerto Grosso No. 2) MELODIYA S10 27829 003 (LP) (1988) MusicWeb International Last updated: August 2020 Russian, Soviet & Post-Soviet Concertos A-G ISIDOR ACHRON (1891-1948) Piano Concerto No. -

Performance Practice in Hungarian Folk Music and Its Relationship to the Style Hongrois

Edith Cowan University Research Online Theses: Doctorates and Masters Theses 2019 Performance practice in Hungarian folk music and its relationship to the Style Hongrois Teresa Vinci Edith Cowan University Follow this and additional works at: https://ro.ecu.edu.au/theses Part of the Music Practice Commons, and the Other Music Commons "Never Far Away" [CD] can be purchased through [email protected] Recommended Citation Vinci, T. (2019). Performance practice in Hungarian folk music and its relationship to the Style Hongrois. https://ro.ecu.edu.au/theses/2265 This Thesis is posted at Research Online. https://ro.ecu.edu.au/theses/2265 Edith Cowan University Copyright Warning You may print or download ONE copy of this document for the purpose of your own research or study. The University does not authorize you to copy, communicate or otherwise make available electronically to any other person any copyright material contained on this site. You are reminded of the following: Copyright owners are entitled to take legal action against persons who infringe their copyright. A reproduction of material that is protected by copyright may be a copyright infringement. Where the reproduction of such material is done without attribution of authorship, with false attribution of authorship or the authorship is treated in a derogatory manner, this may be a breach of the author’s moral rights contained in Part IX of the Copyright Act 1968 (Cth). Courts have the power to impose a wide range of civil and criminal sanctions for infringement of copyright, infringement of moral rights and other offences under the Copyright Act 1968 (Cth). -

Symphony No. 2 “Lobgesang” Complete Symphonies Vol

FELIX MENDELSSOHN Symphony no. 2 “Lobgesang” Complete symphonies vol. 1 THE NETHERLANDS SYMPHONY ORCHESTRA Jan Willem de Vriend 1 FELIX MENDELSSOHN Symphony no. 2 “Lobgesang” Complete symphonies vol. 1 THE NETHERLANDS SYMPHONY ORCHESTRA Jan Willem de Vriend Judith van Wanroij soprano Machteld Baumans soprano Patrick Henckens tenor Choir Consensus Vocalis Choir conductor Klaas Stok FELIX MENDELSSOHN (1809-1847) Tenor solo [11] Allegro un poco agitato 2:05 Lobgesang. Eine Symphonie-Kantate nach Worten der Heiligen Schrift [12] Allegro assai agitato 0:40 (Symphonie Nr. 2) für Soli, Chor und Orchester opus 52 [13] Tempo I, moderato 1:33 Sinfonia Sopran [1] Maestoso con moto – Allegro 12:08 [14] Die Nacht ist vergangen! 0:14 [2] Allegretto un poco agitato 5:49 [3] Adagio religioso 6:09 Chor [15] Allegro maestoso e molto vivace 4:03 Chor – Sopran solo [4] Allegro moderato maestoso – Animato 1:37 Choral [5] Allegro di molto 2:46 [16] Andante con moto 1:35 [6] Molto più moderato ma con fuoco 2:09 [17] Un poco più animato 2:26 Tenor solo Sopran solo, Tenor solo [7] Recitativo 0:53 [18] Andante sostenuto assai 4:29 [8] Allegro moderato 1:59 Schlusschor Chor [19] Allegro non troppo 1:56 [9] A tempo moderato 1:47 [20] Più vivace 2:57 [21] Maestoso como I 0:37 Sopran I und II solo – Chor [10] Andante 4:40 total time 62:36 4 5 Symphony no.2 Lobgesang immersed in the music – Robert Schumann wrote: “It was like The third, instrumental movement, an overwhelming experience. looking into heavenly Raphaelesque Adagio religioso, has an almost Imagine . -

Het Concertgebouw N.V

Co6ö HET CONCERTGEBOUW N.V. dl- /5J5 .manstichting - E: fngra *11415 Amsterdam ■ o. JAARVERSLAG 1993 1 JAARVERSLAG 1993 Omtrent de toestand van Het Concertgebouw N.V. en zijn handelingen in het boekjaar 1993. Uitgebracht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op maandag 30 mei 1994 om 15.00 uur in het Concertgebouw te Amsterdam. IRSLAG VAN DE DIRECTIE LEIDING In het verslagjaar 1993 is het aantal bezoekers weer gestegen, en wel met ruim 3% van 619.000 naar een recordaantal van 638.000, exclusief bezoekers van lunchconcerten, recepties en dergelijke. Het aantal concerten in de Grote Zaal bleef nagenoeg gelijk (326 versus 324 in 1992), terwijl het aantal concerten in de Kleine Zaal daalde van 296 in 1992 naar 271 in 1993. Het gemiddelde aantal bezoekers per concert is echter, vooral iit de Grote Zaal, gestegen, hetgeen de absolute stijging van de bezoekersaantallen verklaart. De inkomsten, e.xclusiel rente en buitengewone baten, zijn in 1993 ten opzichte van 1992 met ca. 2,.5% gestegen, ondanks de daling van de horeca-inkomsten ten opzichte van 1992 met ca. lO'/n. De horeca-inkomsten in 1992 waren overigens uitzonderlijk hoog en werden veroorzaakt door de catering in eigen beheer van een aantal zeer grote feesten. De uitgaven, exclusief rente en buitengewone lasten, zijn met bijna 5% gestegen, hetgeen in belangrijke mate veroorzaakt werd door een uitbreiding van het personeelsbestand. Het verslagjaar is afgesloten met een negatief commercieel resultaat van / 197.871 ; het fiscaal resultaat was eveneens negatief en wel / 70.075. Hierbij dient in aanmerking te worden genomen dat met ingang van 1 januari 1993 de subsidie van de Gemeente Amsterdam structureel is verlaagd met ƒ 150.000 per jaar. -

Klavierquartette

— Z hdk — Zürcher Hochschule der Künste — — 10.12. Montag 2018 19.30 Uhr 7.K12 Konzertsaal 3, Ebene 7 Toni-Areal, Pfi ngstweidstrasse 96 Eintritt frei, Kollekte zhdk.ch/spektrum klavierquartette Rudolf Koelman, Violine; Michel Rouilly, Viola; Thomas Grossenbacher, Violoncello; Ulrich Koella, Klavier Die Spektrum-Konzerte sind Benefi z-Anlässe zugunsten des Stipendienfonds für Musikstudierende. Wir danken für eine angemessene Kollekte — Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) Klavierquartett g-moll KV 478 Allegro Andante Rondo Johannes Brahms (1833–1897) Klavierquartett Op. 25 g-moll Allegro Intermezzo. Allegro ma non troppo - Trio. Animato Andante con moto Rondo alla Zingarese Kurzbiografien der vier ZHdK-Dozenten _ Rudolf Koelman erhliet mit sieben Jahren den ersten Geigenunterricht von Jan Bor. 1972 begann er ein umfassendes Violin-Studium am Konservatorium Amsterdam bei Herman Krebbers. Von 1978 bis 1981 war er einer der letzten Schüler von Jascha Heifetz an der „University of Southern California“ in Los Angeles. Bis 1999 war er erster Konzertmeister des „Royal Concertgebouw Orchest- ra“ in Amsterdam. Rudolf Koelman konzertiert weltweit als Solist und Kammermusiker und machte zahlreiche TV-, Radio- und CD-Einspielungen. Er wird regelmässig als Gastprofessor an verschiedene renommierte Universi- täten eingeladen. Rudolf Koelman ist als Primarius des Zürcher Klavierquartettes (WD 9456) bereits auf dem Label Wie- DISCon zu hören ebenso wie auf der CD mit Duos für Violine und Bratsche (WD 9690). _ Michel Rouilly wurde in Zürich geboren, wo er aufwuchs und seine grundlegende Ausbildung bei Ottavio Corti erhielt. Weitere Studien führten ihn zu Bruno Giuranna. Seine künstlerische Laufbahn begann er als Solo-Bratschist in St. Gallen. Seit 1983 wirkt er in der gleichen Funktion im Tonhalle Orchester Zürich. -

I Concerti Di Primavera 2020 Sassari 27 Febbraio - 19 Maggio

I CONCERTI DI PRIMAVERA 2020 SASSARI 27 FEBBRAIO - 19 MAGGIO Con il patrocinio del In collaborazione col Conservatorio Luigi Canepa CARTA del DOCENTE ASSOCIAZIONE CULTURALE Ellipsis sostiene l’ Associazione di SPENDI QUI IL TUO BUONO INIZIATIVA C.A.M.T Oncoematologia “Mariangela Pinna” Onlus cartadeldocente.istruzione.it I CONCERTI DI PRIMAVERA 2020 SASSARI 27 FEBBRAIO – 19 MAGGIO ore 21 GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO - Sala “Pietro Sassu” TRIO DES ALPES HANA KOTKOVÀ violino, CLAUDE HAURI violoncello GIOVEDÌ 12 MARZO - Sala “Pietro Sassu” CORRADO GRECO pianoforte “ELLA VON SCHUltZ AdaÏEWSKY, UN RISCATTO DALL’OBLIO” CRISTINA DEL TIN soprano AMBRA ALBEK viola ANDREA RUCLI pianoforte Musiche di Mozart e Dvorák Introduzione di Gian Nicola Spanu, musicologo (Conservatorio Luigi Canepa) LUNEDÌ 16 MARZO - Sala “Pietro Sassu” “A BEETHOVEN “ LUDWIG ENSEMBLE LUISA SELLO flauto, GABRIELE PIERANUNZI violino GIOVEDÌ 26 MARZO - Sala “Pietro Sassu” DIMITRI MATTU viola, ANGELA OLIVIERO pianoforte VADIM TCHIJIK violino ARMINE VARVARIAN pianoforte Musiche di Dvorák, Tchaikovski e Prokofiev LUNEDÌ 6 APRILE – CHIESA DI SAN GIACOMO “LE SETTE PAROLE DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO SULLA CROCE” GIOVEDÌ 16 APRILE - Sala “Pietro Sassu” CORO DELL’ASSOCIAZIONE POLIFONICA S. CECILIA NAMASTE ENSEMBLE MATTEO TARAS direttore GUIDO ARBONELLI, NATALIA BENEDETTI clarinetti EMANUELE FLORIS voce recitante MARIA CHIARA FIORUCCI arpa Musica di Charles Gounod MICHELE FABRIZI pianoforte Musiche di compositori statunitensi in collaborazione con LICA - Long Island Composers Alliance 2 MARTEDÌ -

Mär Apr 2020

AUFTAKT MAGAZIN UND PROGRAMMHEFT MÄR APR 2020 Nr. 4 Konzertsaison 2019 / 2020 INHALT 2 — 3 MI 04. MÄR — Abonnementskonzert 2. La Scintilla-Konzert EMMANUEL PAHUD ZELENKA UND THOMAS ZEHETMAIR SA 07. MÄR — Hauskonzert Riccardo Minasi, Dirigent und Violine KLEINE SINFONIEN FÜR BLÄSER Anna Devin, Sopran MIT EMMANUEL PAHUD Orchestra La Scintilla DO 12. MÄR — Extrakonzert Arien und Instrumentalwerke von 5. Philharmonisches Konzert ORIENTAL EXPRESS — KLASSIK NUEVO JAN DISMAS ZELENKA MAHLER / & MUSIKKOLLEGIUM WINTERTHUR JOHANN DAVID HEINICHEN 7 MI/DO 18./19. MÄR — Abonnementskonzert FRANCESCO MARIA VERACINI MOZART MOZART HOCH DREI Manfred Honeck, Dirigent Antonín Dvořák GEORG PHILIPP TELEMANN MUSIK AUS DEM FR 20. MÄR — Midi Musical Francesco Piemontesi, Klavier MUSIK ÜBER MITTAG — SCHNEIDER KAKADU OPERNHAUS ZÜRICH «GOLDENEN PRAG» Philharmonia Zürich SO 22. MÄR — Freikonzert Mo 9 März 2O2O, 19.OO WOLFGANG AMADEUS MOZART KLAVIERQUARTETT PLUS Klavierkonzert Nr. 27 B-Dur KV 595 SA 28. MÄR — Hauskonzert GUSTAV MAHLER WALPURGISNACHT 3. La Scintilla-Konzert 10 Sinfonie Nr. 1 D-Dur SO 29. MÄR — Musikalische Märchenstunde HÄNDEL Claire Huangci MUSIKALISCHE MÄRCHENSTUNDE — OPERNHAUS ZÜRICH Lars Ulrik Mortensen, Dirigent STICHWORT «MAGIE» ZWISCHEN HIMMEL UND ERDE Joanne Lunn, Sopran So 17 Mai 2O2O, 19.3O FR 03. APR — Midi Musical Orchestra La Scintilla MUSIK ÜBER MITTAG — OBOE, ENGLISCHHORN UND STREICHTRIO GEORG FRIEDRICH HÄNDEL Wassermusik HWV 348-350 SO 05. APR — Hauskonzert «Delirio amoroso» HWV 99 Kantate 12 DAS WINTERTHURER STREICHQUARTETT für Sopran und Orchester UND GÄSTE CD-Kritiken OPERNHAUS ZÜRICH WAS DIE PRESSE SO MI 08. APR — Abonnementskonzert CLAIRE HUANGCI SPIELT MOZART Mo 27 Apr 2O2O, 19.OO SCHREIBT FR 10. APR — Freikonzert STABAT MATER DO-SO 30. -

Mendelssohn Vesko Eschkenazy Mozart

Mozart - Mendelssohn Violin Concertos Schubert - Rondo Vesko Eschkenazy HYBRID MUL TICHANNEL Concertgebouw Chamber Orchestra Marco Boni Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 5 in A, KV 219 STROKES OF YOUTHFUL GENIUS able alla turca style, with cellos and basses (1756-1791) Cadenzas: Joseph Joachim n the year of Wolfgang Amadeus Mozart’s instructed to play with the wood of their Ibirth, 1756, his father Leopold published bows. – Perhaps the single most astonish- 1 Allegro aperto 10’ 00” one of the most influential of all violin ing aspect of Schubert’s timeless artistry is 2 Adagio 10’ 25” methods: The School of Violin Playing. It that he achieved all he did in a lifetime span- 3 Rondeau (Tempo di menuetto) 8’ 33” was therefore hardly surprising that young ning a mere 31 years. Largely undervalued Wolfgang was taught the violin from an in his day, it was not until the present cen- Franz Schubert Rondo in A for violin and strings, D. 438 (1797- early age – although no one could have tury that the full scope of Schubert’s genius 1828) predicted his astounding progress. During was finally appreciated. Of the three works 4 Adagio – Allegro giusto 13’ 59” the 1770s, he made appearances as a violin he composed for violin and orchestra, the soloist in several Austro-German musical Rondo in A, composed in June 1816 during Felix Mendelssohn-Bartholdy Violin Concerto in D minor centres (including Vienna), and following his first flush of success, is the most popular. (1809-1847) one concert in Munich in 1777, reported Schubert was still only 19 at the time, yet the 5 Allegro molto 9’ 15” proudly to Leopold: “I played as if I were tantalising combination of profound joy and 6 Andante 7’ 59” the greatest fiddler in all of Europe.” – Four sadness that lies at the heart of his creative 7 Allegro 4’ 52” out of the five authenticated violin con- psyche is already simmering gently beneath certos by Mozart were composed during the music’s surface. -

Gwendolyn Masin, Violin Teaching in the New Millennium

VIOLIN TEACHING IN THE NEW MILLENNIUM In Search of the Lost Instructions of Great Masters — an Examination of Similarities and Differences Between Schools of Playing and How These Have Evolved OR Remembering the Future of Violin Performance Gwendolyn Masin Thesis submitted for the degree of DoCtor in Philosophy, August 2012. School of MusiC 42145 ii Declaration I declare that this thesis has not been submitted as an exercise for a degree at this or any other university and it is entirely my own work. I agree to deposit this thesis in the University’s open access institutional repository or allow the library to do so on my behalf, subject to Irish Copyright Legislation and Trinity College Library conditions of use and acknowledgement. Signed:____________________________ Date: ___________________________ iii ABSTRACT Violin Teaching in the New Millennium In Search of the Lost Instructions of Great Masters — an Examination of Similarities and Differences Between Schools of Playing and How These Have Evolved or Remembering the Future of Violin Performance by Gwendolyn Masin Doctor in Philosophy, Music Trinity College, Dublin, August 2012 This thesis addresses a number of issues that have developed in the concepts and practices of violin pedagogy and performance since World War II. In particular it identifies the ways in which cultural transnationality has diminished the distinctiveness of various historic schools of violin playing and pedagogy, and has led to practices and concepts within teaching that threaten a historically and artistically informed view of what it means to learn the instrument. It compares current practice with those that prevailed between the middle of the 18th century and the decades immediately after World War II, and identifies a lack of published treatises by contemporary pedagogues. -

Die Saison 2016/17 Sesam Öffne Dich! – Das Rychenberger Gastbuch

PRESSEDOSSIER SAISON 2016 17 DANK INHALTSVERZEICHNIS Das Musikkollegium Winterthur dankt 2 Musikkollegium Winterthur 3 Chefdirigent, Thomas Zehetmair Subventionsgeber 4 Saison 2016/17 Hauptpartner 5 Rychenberger Gastbuch Partner 6 Artist in Resonance: Ian Bostridge Privatklinik Lindberg | Notenstein La Roche Privatbank | Zürcher Kantonalbank 6 Composer in Residence: Richard Dubugnon Konzertpartner Garage H. Bühlmann AG | Migros Kulturprozent | Sulzer AG | Willy Erny AG 7 Musikwerkstatt Medienpartner Der Landbote 8 Neue Konzertreihen Firmengönner und Stiftungen Musikkollegium im St. Peter AG für Erstellung billiger Wohnhäuser | Ernst Basler + Partner AG | Hofmann Gartenbau AG | MKW im Hof Peter Gehring AG | VZ Vermögenszentrum | Credit Suisse Foundation | Giuseppe Kaiser- Stiftung | Hedwig Rieter-Stiftung | Johann Jacob Rieter-Stiftung | Paul Reinhart Stiftung | Georg und Bertha Schwyzer-Winiker-Stiftung | Rychenberg Stiftung | Stiftung Pro Helvetia | 11 CD-Veröffentlichungen Stiftung Vettori sowie seinen Privatgönnerinnen und Privatgönnern (Liste im Saisonprogramm Seite 120). 12 Kontakt Pressekontakt Cornelia Königslehner [email protected] Telefon +41 (0)52 268 15 69 1 MUSIKKOLLEGIUM WINTERTHUR CHEFDIRIGENT Orchester Thomas Zehetmair «Zehetmair ist heute einer der abwechslungsreichsten und aufregendsten Musi- ker nicht nur seiner Generation.» Besser als Harald Eggebrecht in seiner umfas- senden Anthologie der grossen Geiger kann man es kaum sagen. Immer geht es Thomas Zehetmair um den künstlerischen Ausdruck, um Charakter und Kontur. Entsprechend verfügt er über einen sehr variablen Geigenton, der voluminös und auch einmal süss sein darf, aber auch spitz, sogar grell klingen kann – je nach musikalischem Bedarf. Reiner, sozusagen gesichtsloser, üppiger Wohlklang ist nicht seine Sache. Das macht ihn als Interpret besonders interessant und war letztlich wohl auch ausschlaggebend, dass Zehetmair als Dirigent ebenso welt- weit erfolgreich tätig ist.