QUADERNI Dell'acs

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Elenco Degli Esercizi Convenzionati Bp Elettronico Lotto 3

Elenco degli esercizi convenzionati Bp elettronico Lotto 3 INSEGNA TIPOLOGIA DI ESERCIZIO INDIRIZZO CAP COMUNE PROVINCIA REGIONE PUNTO SIMPLY SUPERMERCATO VIA CAIROLI 11 75012 BERNALDA MT BA PUNTO SIMPLY SUPERMERCATO VIALE DELLA RESISTENZA 1 75012 BERNALDA MT BA DOK SUPERMERCATI SUPERMERCATO VIALE STAZIONE SNC 75012 BERNALDA MT BA TRE ELLE MARKET SUPERMERCATO VIA CAIROLI 11 13 75012 BERNALDA MT BA PICK UP SUPERMERCATO VIA CIRCONVALLAZIONE SNC 75013 FERRANDINA MT BA LA BOTTEGA DEL GUSTO GASTRONOMIA VIA GARIBALDI 107 75013 FERRANDINA MT BA LE BONTA' ALIMENTARI VIA OLMI 138 142 75013 FERRANDINA MT BA ALIMENTARI LAMURAGLIA FRANCESCA ALIMENTARI CORSO VITTORIO EMANUELE 87 75010 GARAGUSO MT BA DESPAR SUPERMERCATO CORSO DI VITTORIO 15 75022 IRSINA MT BA RUGANTINO RISTORANTE PIZZERIA RISTORANTE VIA COSENZA 11 13 75100 MATERA MT BA DESPAR SUPERMERCATO VIA DANTE SNC 75100 MATERA MT BA SUPEREMME SUPERMERCATO VIA DOMENICO RIDOLA 77 75100 MATERA MT BA PUNTO SMA SUPERMERCATO PIAZZA GRAVINA 1 75100 MATERA MT BA IL BUONGUSTAIO GASTRONOMIA VIA LUCANA 106 75100 MATERA MT BA MAGGIORE CASEIFICIO SUPERMERCATO VIA NAZIONALE 220 75100 MATERA MT BA FREDDISSIMO ALIMENTARI ALIMENTARI VIA NAZIONALE 222 75100 MATERA MT BA ALIMENTI DOC GASTRONOMIA VIA PROTOSPATA LUPO 43 75100 MATERA MT BA MARGHERITA CONAD SUPERMERCATO VIA RACIOPPI GIACOMO 7 75100 MATERA MT BA INTERSPAR SUPERMERCATO VIA SALLUSTIO SNC 75100 MATERA MT BA SUPERMERCATI DOK SUPERMERCATO VIA SAN PARDO 57 BIS 75100 MATERA MT BA OK SIGMA SUPERMERCATO VIA TRAETTA T. 8 75100 MATERA MT BA IL BUONGUSTAIO ALIMENTARI GASTRONOMIA ALIMENTARI PIAZZA VITTORIO VENETO 1 75100 MATERA MT BA MAXI FUTURA SUPERMERCATO VIA LA MARTELLA 60 75100 MATERA MT BA A&O SUPERMERCATO ALIMENTARI VIA MAIELLA 1 5 75023 MONTALBANO JONICO MT BA SISA SUPERMERCATO VIA ANTONIO ROSMINI 7 75024 MONTESCAGLIOSO MT BA PETRARCA SUPERMERCATO GASTRONOMIA RIONE POLO M. -

Estate 2021 Xxiv Edizione

XXIV EDIZIONE ESTATE 2021 BENVENUTI Nonostante tutto, ci siamo. Voi che leggete queste pagine, noi che le abbiamo scritte e riempite ancora di autori e di storie. Sembra un piccolo miracolo, a pensare a quello che abbiamo attraversato e stiamo attraversando. Ma nello sconcerto è germogliata la voglia di riprendere il discorso, di riappropriarci degli incontri con i quali Una Montagna di Libri è nata. Eccoci, dunque. A Cortina d’Ampezzo, Una Montagna di Libri continua a credere nell’universalità della letteratura, nella sua capacità di parlare a tutti di tutto. A patto che, come scriveva Cesare De Michelis, si continui a coltivare “l’arte del pregiudizio”: un libro, da solo, nella sua bellezza, non è sufficiente. I libri sono un discorso, che si comprende solo dopo che se ne è letti molti. Anche per questa stagione vi invitiamo ad andare verso Cortina, a scoprire il programma ricco e diverso che tenete tra le mani. È un riflesso della grande varietà di esperienze, di incontri, di viaggi che si possono fare quassù. Partiamo insieme, per una nuova avventura. Since 2009, Una Montagna di Libri Cortina d’Ampezzo brings writers and readers together during Summer and Winter in the Dolomites. An international literature festival holding book presentations and public meetings with authors, Una Montagna di Libri aims at inspiring and entertaining, while communicating the latest thinking in the arts and sciences with audiences of all ages. Join us at www.unamontagnadilibri.it to learn more about the next event. Francesco Chiamulera Responsabile Una Montagna di Libri Cortina d'Ampezzo SALUTI ISTITUZIONALI Esprimo il mio plauso per una manifestazione che si è consolidata Nella Regina delle Dolomiti è ormai tradizione aprire l’estate COMUNE nel tempo diventando un appuntamento tradizionale dell’estate di culturale ampezzana con la rassegna di Una Montagna di CORTINA ampezzana, che arricchisce con la sua programmazione l’offerta D'AMPEZZO Libri, giunta alla sua XXIV edizione, un festival letterario ricco culturale della nostra regione. -

Indirizzo Cap Localita Via Giuseppe Mazzini 142 92100

INDIRIZZO CAP LOCALITA VIA GIUSEPPE MAZZINI 142 92100 AGRIGENTO PIAZZA LUIGI PIRANDELLO 11 92100 AGRIGENTO VIALE LEONARDO SCIASCIA 37/A 92100 AGRIGENTO VIA GIUSEPPE TONIOLO 20 92100 AGRIGENTO VIA PANORAMICA VALLE DEI TEMPLI 31 92100 AGRIGENTO VIA VENTICINQUE APRILE 116 92100 AGRIGENTO VIA GIUSEPPE MAZZINI 215 92100 AGRIGENTO PIAZZALE ROMA 5 92100 AGRIGENTO VIALE LEONARDO SCIASCIA 77 92100 AGRIGENTO VIA DELL'EMPORIUM 84 92100 AGRIGENTO VIA FRANCESCO CRISPI 23 92100 AGRIGENTO VIA QUADRIVIO SPINASANTA 4 92100 AGRIGENTO VIA ROMA 99 92010 ALESSANDRIA DELLA ROCCA VIA ROMA 118 92010 CALTABELLOTTA VIA VITTORIO EMANUELE 277 92024 CANICATTI' VIA SCIASCIA 2 92024 CANICATTI' CORSO UMBERTO I 83 92025 CASTELTERMINI CORSO VITTORIO VENETO 299 92026 FAVARA VIA ROMA 13 92026 FAVARA CORSO VITTORIO VENETO 68 92026 FAVARA VIA NENNI PIETRO 34 92026 FAVARA VIA IV NOVEMBRE 13 92026 FAVARA VIA NENNI PIETRO 108 92026 FAVARA VIA CALLEA CAPITANO 82 92026 FAVARA CONTRADA PIOPPO SNC 92026 FAVARA VIA DELLA VITTORIA 97 92013 MENFI VIALE PIRANDELLO 38 92020 PALMA DI MONTECHIARO VIA CRISPI F. 252 92014 PORTO EMPEDOCLE VIA LUNGOMARE NETTUNO 2 92014 PORTO EMPEDOCLE VIA CATANIA 16 92014 PORTO EMPEDOCLE VIA IGNAZIO BUTTITTA 26 92014 PORTO EMPEDOCLE PIAZZA ARISTOTELE 28 92014 PORTO EMPEDOCLE VIA VARIANTE NORD 17 92014 PORTO EMPEDOCLE VIA ROMA 57 92014 PORTO EMPEDOCLE VIA VITTORIO EMANUELE III 19 92020 SAN BIAGIO PLATANI CORSO DANTE ALIGHIERI 55 92018 SANTA MARGHERITA DI BELICE VIA COMPARTO 155 92018 SANTA MARGHERITA DI BELICE VIA LIBERTA' 16 92018 SANTA MARGHERITA DI BELICE -

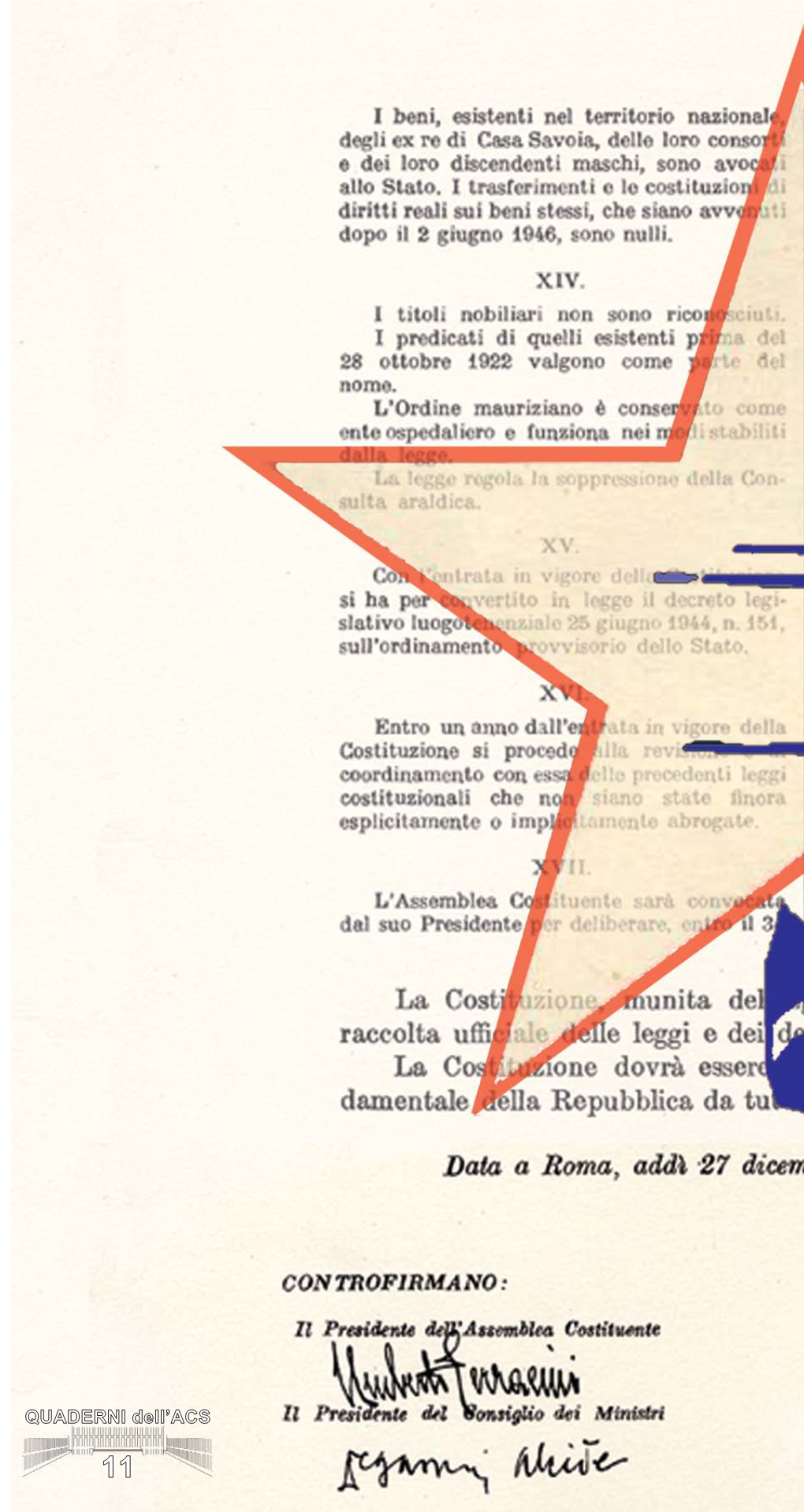

I GOVERNI ITALIANI ( 25 Luglio 1943 - 6 Agosto 1970)

Settembre- Ottobre 1970 756. Governi 1943-1970 I GOVERNI ITALIANI ( 25 luglio 1943 - 6 agosto 1970) DALLA CADUTA DEL FASCISMO ALLA ASSEMBLEA COSTITUENTE 0 I• MINISTERO BADOGLIO (25 Luglio 1943 - 17 aprile 1944) ( ) Pr esid. Consiglio: PIETRO BADOGLIO - Affari Ester i: RAFFAELE GUA RIGLIA - PIETRO BADOGLIO - Interno: UMBERTO RICCI - VITO R.EALE - Africa italiana: MELCHIADE GABBA - PIETRO BADOGLIO - Giustizia: GAETANO AZZARITI - ETTORE CASATI - F inanze: DOMENI CO BARTOLINI - GUIDO JUNG - Guerra: ANTONIO SORICE - TADDEO ORLANDO -Marina: RAFFAELE DE COURTEN -Aeronautica: RENATO SANDALLI - Educazione Nazionale: LEONARDO SEVERI - GIOVANNI CUOMO - Lavori Pubblici: ANTONIO ROMANO- RAFFAELE DE CARO - Agricoltura e Foreste: ALESSANDRO BRIZI - FALCONE LUCIFERO - Co mtmicazioni: FEDERICO AMOROSO - TOMMASO SICILIANI - I ndustr ia, Commercio e Lavoro: LEOPOLDO PICCARDI - EPICARMO CORBINO - Cultura popolare: CARLO GALLI - GIOVANNI CUOMO - Scambi e Valute: GIOVANNI ACANFORA- GUIDO JUNG - Produzione bellica: CARLO FA V AGROSSA - Alto commissario per la Sardegna: PINNA - Alto commissa rio per la Sicilia: FRANCESCO MUSOTTO - Alto commissario per l'epum zlone nazionale: TITO ZANffiONI - Commissario generale per l'alimenta zione: CAMll;RA. n• MINISTERO BADOGLIO (22 aprile 1944 - 18 giugno 1944) P·resid. Consiglio: PIETRO BADOGLIO - Ministri senza portafoglio: BE NEDETTO CROCE, CARLO SFORZA, GIULIO RODINO, PIETRO MANCI NI, PALMIRO TOGLIATTI - Esteri: PIETRO BADOGLIO - Interno: SAL VATORE ALDISIO • Africa italiana: PIETRO BADOGLIO - Giustizia : VINCENZO ARAN·GIO-RUIZ - Finanze: QUINTO QUINTIERI - Guer ra : TADDEO ORLANDO - Marina: RAFFAELE DE COURTEN - Aeronautica: RENATO SANDALLI - Pubblica Istruzione: ADOLFO OMODEO - Lavori Pubblici: ALBERTO TARCHIANI - Agricoltura e Foreste: FAUSTO GUL LO - Comunicazioni: FRANCESCO CERABONA - I ndustria e Commercio: ATTILIO DI NAPOLI - ALto commissario per le sanzioni contro iL fasci smo: CARLO SFORZA - Alto commissario per l'assistenza morale e mate riale dei profughi di guerra: TITO ZANIBONI. -

Alfredo Covelli a Lfredo Covelli

Alfredo Covelli Alfredo Covelli Alfredo Camera dei deputati Archivio storico Alfredo Covelli Camera dei deputati Archivio storico I fascicoli di documentazione dell’Archivio storico sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l’attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. In copertina: comizio elettorale dell’on. Alfredo Covelli (particolare) (Fondo archivistico “Alfredo Covelli”) Indice Presentazione del Presidente della Camera dei deputati, on. Gianfranco Fini ................................................................................III Francesco Perfetti, Alfredo Covelli: la coerenza di un progetto politico ..........1 Beniamino Caravita di Toritto, Alfredo Covelli e la modernizzazione della destra italiana ..................................................................................9 Profilo biografico di Alfredo Covelli .......................................................17 Scritti e discorsi Nota redazionale ....................................................................................23 La Costituente e la prospettiva monarchica (1948) .................................31 Il ruolo alternativo al Comunismo ed alla Democrazia Cristiana del “Partito Nazionale Monarchico” (1948) ............................................39 Nell’anniversario dello Statuto Albertino (1950) ....................................57 Pacificazione nazionale, pacificazione sociale -

Elenco Esercizi Convenzionati* Insegna Tipologia Via

ELENCO ESERCIZI CONVENZIONATI* ELENCO ESERCIZI CONVENZIONATI BUONO PASTO CARTACEO - SUD ITALIA - AGGIORNAMENTO GENNAIO 2016 INSEGNA TIPOLOGIA VIA/PIAZZA INDIRIZZO CIV CAP COMUNE PROVINCIA PUNTO SIMPLY SUPERMERCATO VIA CAIROLI 11 75012 AGRIGENTO AG PUNTO SIMPLY SUPERMERCATO VIALE DELLA RESISTENZA 1 75012 AGRIGENTO AG DOK SUPERMERCATI SUPERMERCATO VIALE STAZIONE SNC 75012 AGRIGENTO AG PICK UP SUPERMERCATO VIA CIRCONVALLAZIONE SNC 75013 AGRIGENTO AG LA BOTTEGA DEL GUSTO GASTRONOMIA VIA GARIBALDI 107 75013 AGRIGENTO AG LE BONTA' ALIMENTARI VIA OLMI 138 142 75013 AGRIGENTO AG CRAI SUPERMERCATO SUPERMERCATO VIALE KENNEDY 202 204 75010 AGRIGENTO AG DESPAR SUPERMERCATO CORSO DI VITTORIO 15 75022 AGRIGENTO AG PICKUP SUPERMERCATI SUPERMERCATO VIA LUIGI EINAUDI 5 75022 AGRIGENTO AG DIVELLA SUPERMERCATI SUPERMERCATO VIA ANNUNZIATELLA 53 75100 AGRIGENTO AG RUGANTINO RISTORANTE PIZZERIA RISTORANTE VIA COSENZA 11 13 75100 AGRIGENTO AG LOUNGE CAFFE TAVOLA CALDA VIA DEL CORSO 60 75100 ARAGONA AG DIVELLA SUPERMERCATI SUPERMERCATO PIAZZA DEL SEDILE 28 75100 ARAGONA AG MAXI FUTURA SUPERMERCATO VIA LA MARTELLA 60 75100 ARAGONA AG IL BUONGUSTAIO GASTRONOMIA VIA LUCANA 106 75100 ARAGONA AG CORETTI MINIMARKET SUPERMERCATO VIA LUCANA 253 75100 ARAGONA AG MAGGIORE CASEIFICIO SUPERMERCATO VIA NAZIONALE 220 75100 BIVONA AG DI MARZIO ALIMENTARI ALIMENTARI VIA PASSARELLI A. 46 75100 BIVONA AG MARGHERITA CONAD SUPERMERCATO VIA RACIOPPI GIACOMO 7 75100 BURGIO AG 29/01/2016 *La rete degli esercenti convenzionati sul circuito Qui! Ticket è in continua e rapida crescita; nuovi esercizi commerciali si aggiungono ogni giorno al suddetto elenco che potrebbe non essere aggiornato. 1 di 207 ELENCO ESERCIZI CONVENZIONATI* QUI DISCOUNT SUPERMERCATO RECINTO SAN BENEDETTO 3 75100 CAMMARATA AG SUPERMERCATI DOK SUPERMERCATO VIA SAN PARDO 57 BIS 75100 CAMMARATA AG SCHIUMA CAFFE' TAVOLA CALDA VIA STIGLIANI T. -

Diario Cronologico Ufficiale Del Presidente Della Repubblica Luigi Einaudi (1948-1955)

Diario cronologico ufficiale del Presidente della Repubblica Luigi Einaudi (1948-1955) Anno 1953 1 2008 Trascrizione a cura di Laura Curti. DIARIO CRONOLOGICO UFFICIALE Presidente Luigi Einaudi Anno 1953 Data Udienze, colloqui, pranzi, Viaggi Impegni a Roma ecc. 1952.12.28- Napoli, Villa Rosebery: 1953.01.05 soggiorno privato. 1953.01.01 A Villa Rosebery: Giovanni Leone e Signora e Padre Placido da Pavullo; Amm. di Sq. Girosi, Comandante del Dipartimento Marittimo; Amm. Carney; 2 Gen. Lezzi; Gen. Fiore; Pranzo offerto a Giovanni Leone e signora. 1953.01.02 A Villa Rosebery: signora Angelina Lauro. 1953.01.04 Lago del Fusaro: udienza Giovanni Ansaldo. 1953.01.05 Ernesto Rossi; Palazzo di Giustizia, Umberto Zanotti Bianco; cerimonia inaugurazione Alcide De Gasperi, Pres. del Anno giudiziario. Consiglio dei Ministri (alla Palazzina). 1953.01.06-12 Napoli, Villa Rosebery: soggiorno privato. 1953.01.06 A Villa Rosebery: dott. Rainone e signora; Conte Paolo Gaetani. 1953.01.08 A Villa Rosebery: dott. Albertini e signora. 1953.01.10 A Villa Rosebery: signor Catello e signora; Giuseppe Paratore, Pres. del Senato e signora. Data Udienze, colloqui, pranzi, Viaggi Impegni a Roma ecc. 1953.01.13 Presentazione lettere credenziali Cinema Fiamma: di Eliahu Sasson, Ministro proiezione del film I sette d’Israele; dell’Orsa Maggiore, ispirato Pasquale Iannelli, nuovo alle gesta dei Ambasciatore a Il Cairo; sommozzatori della Marina gruppo di giornalisti americani in Italiana. viaggio in Italia; Frank Giles, corrispondente del “Times”; Alcide De Gasperi, Pres. del Consiglio dei Ministri. 1953.01.14 Imposizione della Berretta cardinalizia al Nunzio Apostolico in Italia cardinale Francesco Borgoncini Duca (testo discorsi Ablegato e Nunzio Apostolico e risposte del Presidente) [elenco invitati]. -

La Lira È Sul Baratro

Anno (»0, i> lf.7 Spedizione in abbonamento • ILSAI,VJWaiNTE• postale gr. 1/70 | Settimanale del dirmi 1 L 1200/arretralil..2400 , dei consumi e delle scelte > OGNI SABATO Giovedì I con ri&lità. I 16 luglio 1992* FOnìtGiornale fondato da Antoniào Gramsc i La speculazione spinge il marco alle stelle. Oggi i tedeschi decidono sull'aumento dei tassi Il Papa operato Svalutazione in vista? No di Bankitalia. Ma i magistrati contabili lanciano un nuovo allarme 6£60,<» PREGO, FAI GUARIRE è fuori perìcolo PRESTO U-Btf* OPPURE ~L «Era un tumore La lira è sul baratro FAMMMAUARJE- *" fOm 1 GIORKlAUSrfl benigno» La Corte dei conti: una stangata bis —7AL S£GOIf O Il Papa è stato operato, ieri, a Roma, nel policlinico Il marco mette di nuovo «ko» la lira: toccata ieri quo Gemelli: aveva un tumore nell'intestino. La patolo ta 761 lire. Oggi la Bundesbank decide sui tassi d'in gia del tumore, viene spiegato in un bollettino medi teressi. E se Bonn opterà per un rialzo a Ciampi non co, è benigna. Ansia e preoccupazione in tutto il Provocazione fascista resterà che fare altrettanto. Intanto, mentre Amato mondo, prima di apprendere il buon esito dell'inter litiga con Goria e la manovra arriva in Parlamento, vento chirurgico. Giovanni Paolo 11, domenica pros Marcia su via del Corso la Corte dei Conti chiede che il governo anticipi ad sima, non dovrebbe mancare al tradizionale appun agosto le cifre della stangata '93. In arrivo una bato tamento dell'Angelus. «Socialisti ladri» sta fiscale da 20-30mila miliardi. FABRIZIO RONCONE ALCESTE SANTINI BRUNO MISERENDINO ALESSANDRO GALI ANI RENZO STEFANELLI 4#& M ROMA. -

Scarica Il Pdf Di Inchiostro N.12 2014/15

anno 29 XV gennaio n. 12 2015 Periodico a cura della Scuola di Giornalismo diretta da Paolo Mieli nell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli / www.inchiostronline.it Speciale Islam Spettacoli Sport I fedeli a Maometto Cosa fare Paolo Cannavaro: nella Napoli in città “Nuovo centro multietnica nel 2015 per le giovanili” di Ungaro, Trifiletti di Germana Squillace di Roberto Panetta Della Rocca a pagina 14-15 a pagina 13 a pagina 8-9 Oggi al via le votazioni per eleggere il nuovo Capo dello Stato. Dopo un napoletano, chi? Il Presidente che vogliamo Sondaggio sul prossimo inquilino del Quirinale. I giovani partenopei e i nomi dei loro candidati ideali La disaffezione verso la politica grava sulle opinioni dei giovani. Quando conta Giorgio Napolitano al Suor Orsola Benincasa Gli universitari di Napoli indicano i loro nomi per il successore al Colle. Tra la maiuscola questi vari outsider: Gino Strada, Ren- zo Piano e Roberto Benigni le persona- di Antonio Polito* lità individuate nel nostro sondaggio. ome vorremmo che fos- L’ex esponente del Pci Emanuele Ma- se, questo nuovo Presi- caluso, legato a Napolitano da una pro- fonda amicizia, propone un dibattito dente che il Parlamento parlamentare prima di eleggere la pri- sta per eleggere? Beh, ma carica italiana. Cinnanzitutto lo vorremmo napole- I ricordi dell’adolescenza di Giancarlo tano, come quello che sette anni fa Leone, figlio del sesto Presidente Gio- venne a trovarci in redazione, qui vanni, ci rivelano l’affascinante vita di ad Inchiostro, nella sede del Suor un giovane cresciuto tra i corridoi del Orsola Benincasa, come si vede Quirinale. -

Governo Andreotti

I 63 Governi Italiani dal 1943 al 2001 EbookCafe XIV Legislatura 2° Governo Berlusconi (12 giugno 2001) XIII Legislatura 2° Governo Amato 1° Governo D'Alema (9 maggio 1996 - 11 giugno 2001) 2° Governo D'Alema 1° Governo Prodi XII Legislatura 1° Governo Dini (15 aprile 1994 - 8 maggio 1996) 1° Governo Berlusconi XI Legislatura 1° Governo Ciampi (23 aprile 1992 - 14 aprile 1994) 1° Governo Amato X Legislatura 7° Governo Andreotti 1° Governo De Mita (2 luglio 1987 - 22 aprile 1992) 6° Governo Andreotti 1° Governo Goria IX Legislatura 6° Governo Fanfani (12 luglio 1983 - 1° luglio 1987) 2° Governo Craxi 1° Governo Craxi VIII Legislatura 5° Governo Fanfani 1° Governo Forlani (20 giugno 1979 - 11 luglio 1983) 2° Governo Spadolini 2° Governo Cossiga 1° Governo Spadolini 1° Governo Cossiga VII Legislatura 5° Governo Andreotti (5 luglio 1976 - 19 giugno 1979) 4° Governo Andreotti 3° Governo Andreotti VI Legislatura 5° Governo Moro 4° Governo Rumor (25 maggio 1972 - 4 luglio 1976) 4° Governo Moro 2° Governo Andreotti 5° Governo Rumor V Legislatura 1° Governo Andreotti 2° Governo Rumor (5 giugno 1968 - 24 maggio 1972) 1° Governo Colombo 1° Governo Rumor 3° Governo Rumor 2° Governo Leone IV Legislatura 3° Governo Moro 1° Governo Moro (16 maggio 1963 - 14 maggio 1968) 2° Governo Moro 1° Governo Leone III Legislatura 4° Governo Fanfani 2° Governo Segni (12 giugno 1958 - 15 maggio 1963) 3° Governo Fanfani 2° Governo Fanfani 1° Governo Tambroni II Legislatura 1° Governo Zoli 1° Governo Fanfani (25 giugno 1953 - 11 giugno 1958) 1° Governo Segni 1° Governo -

Le Forze Armate Dalla Scelta Repubblicana Alla Partecipazione Atlantica

COMMISSIONE ITALIANA DI STORIA MILITARE LE FORZE ARMATE DALLA SCELTA REPUBBLICANA ALLA PARTECIPAZIONE ATLANTICA Acta del Convegno di Studi tenuto a Roma nella Sala del Cenacolo il 27 novembre 1997 ROMA, 1999 In copertina: Una seduta de ll 'Assemblea Costitu ente Disegno eli G. Ferrari dalla "Domenica del Corriere" del 29 giugno 1947 Stampato a Gaeta dallo "Stabilimento Grafi co Militare" COMMISSIONE ITALIANA DI STORIA MILITARE LE FORZE ARMATE DALLA SCELTA REPUBBLICANA ALLA PARTECIPAZIONE ATLANTICA Acta del Convegno di Studi tenuto a Roma nella Sala del Cenacolo il 27 novembre 1997 a cura di Matteo Pizzigallo Paolo Alberini ROMA, 1999 III COMITATO D'ONORE O n. Luciano VIOLANTE Presidente della Camera dei Deputati O n. Beniamino ANDREA TIA Ministro della Difesa Amm. Guido VENTURONI Capo di Stato Maggiore della Difesa Gen. Francesco CERVONI Capo di Stato Maggiore dell'Esercito Arnm. Angelo MARIANI Capo di Stato Maggiore della Marina Gen. Mario ARPINO Capo di Stato Maggiore dell'Areonautica Gen. Alberto ZIGNANI Segretario Generale della Difesa Dott. Francesco RUTELLI Sindaco di Roma Gen. Bruno ZOLDAN Comandante della Regione Militare Centrale Gen. Luigi POLI Presidente del Comitato Organizzatore per le celebrazioni del Cinquantennale della Repubblica e della Costituzione Prof. Giorgio TECCE Rettore dell'Università La Sapienza di Roma Pro f. Mario ARCELLI Rettore della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) COMITATO SCIENTIFICO Amm. Mario BURACCHIA Presidente della C.I.SM. e Capo Ufficio Storico dello Stato Maggiore Marina Col. Riccardo TREPPICCIONE Capo Ufficio Storico dello Stato Maggiore Esercito Col. Vincenzo SPINA Capo Ufficio Storico dello Stato Maggiore Aeronautica Pro f. Matteo PIZZI GALLO Università di Napoli Com. -

Servizio Del Cerimoniale Diario Cronologico Ufficiale Del Presidente

Servizio del Cerimoniale Diario cronologico ufficiale del Presidente della Repubblica Luigi Einaudi (1948-1955) Anno 1948 2008 Trascrizione a cura di Laura Curti. 1 DIARIO CRONOLOGICO UFFICIALE Presidente Luigi Einaudi Anno 1948 Data Udienze, colloqui, pranzi, ecc. Viaggi Impegni a Roma 1948.05. Il Presidente giunge al Quirinale 12 (ore 18.30) dopo aver prestato il giuramento di rito davanti alle Camere riunite, a Montecitorio. In automobile ha a lato Giulio Andreotti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Lo ricevono Ferdinando Carbone, Segretario generale della Presidenza della Repubblica, il Prefetto Luigi Peano, Commissario dell’Amministrazione dei beni demaniali già di dotazione della Corona, e Carlo Costetti, Direttore generale. dell’Amministrazione. Riceve Alcide De Gasperi, Presidente del Consiglio dei Ministri. Firma il decreto di nomina di Enrico De Nicola a Senatore a vita. 1948.05. Milano: 15-16 cerimonia di chiusura della Fiera Campionaria. 1948.05. Presentazione ufficiale delle Rappresentanze 19 diplomatiche accreditate presso la Repubblica italiana, ricevute separatamente secondo l’ordine di precedenza [segue elenco]. 1948.05. Alcide De Gasperi, Presidente del Consiglio dei 21 Ministri; Giovanni Ponti, Presidente della Biennale di Venezia; Alessandro Casati; Mons. Barbieri. 1948.05. Alcide De Gasperi, Presidente del Consiglio dei 22 Ministri; Giuseppe Pella, Ministro delle Finanze; Ezio Vanoni; Rino Crescente, dell’Archivio fotografico italiano. Ricevimento (alla Palazzina) dei rappresentanti del Corpo Diplomatico con le consorti. 2 Data Udienze, colloqui, pranzi, ecc. Viaggi Impegni a Roma 1948.05. Giuramento di rito dei nuovi Ministri: Giovanni 24 Porzio, Attilio Piccioni, Giuseppe Saragat, Randolfo Pacciardi, Raffaele Jervolino, Ezio Vanoni, Ivan Matteo Lombardo, Roberto Tremelloni, Alberto Giovannini.