Anlage 12.6.1

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

„Werden Und Vergehen“ - Skulpturen, Collagen Und Zeichnungen

Gemeindeverwaltung, Forchheimer Str. 32, 96129 Strullendorf, Tel. 09543-8226-0 (Fax: 8226-90), E-Mail: [email protected] Jahrgang 55 Freitag, den 13. Juli 2018 Nummer 28 „Werden und Vergehen“ - Skulpturen, Collagen und Zeichnungen von Brigitte Loch - - Einladung zur Vernissage - Offizielle Ausstellungseröffnung Samstag 28.07.2018, 14.00 Uhr Rathaus Strullendorf Ausstellungsdauer 28.07 - 26.10.2018 Fotos: Brigitte Loch Strullendorf - 2 - Nr. 28/18 Einladung zum 2. Kerwa-Cup 2018 Das etwas andere Bürgerschießen mit Aussicht auf viel Bier und Schokolade Von 8 – 99 Jahre kann jeder mitmachen, es sind keine Vorkenntnisse erforderlich Es winken sehr attraktive Preise 1. Preis Kaffeevollautomat im Wert von 599,00 EURO 2. Preis Staubsauger Roboter im Wert von 209,00 EURO 3. Preis 2x Massagegutschein im Gesamtwert von 90,00 EURO Es wird auf einer sehr modernen, vollelektronischen Luftdruckanlage in Zeegendorf geschossen Die Ausschreibung und Anmeldung findet ihr auf unserer Internetseite und in Facebook. Auf geht’s, traut euch. Eure Schützenjugend Zeegendorf Strullendorf - 3 - Nr. 28/18 Immobilien und Baugrundstücke in der Gemeinde Strullendorf Stand: 07/2018 Aktuelle Gesuche: Grundstücke Baugrundstück mit 400-800 m² für freistehendes EFH oder Baugrundstück mit 400-700 m² oder Immobilie bis 800 m² EFH, Immobilie EFH, 100 – 200 m² Wfl. in Strullendorf, Amlingstadt, Geisfeld, freistehend in Strullendorf oder Ortsteil, gerne renovierungs- oder Leesten, Mistendorf, Roßdorf oder Wernsdorf. Angebot an: info@am- modernisierungsbedürftig, kein Denkmalschutz gunselmann.de oder 01782089332 Angebot an: 0175 / 4067310 Baugrundstück ab 650 m² in Geisfeld , anderen Gemeindeteilen von Strullendorfer Familie sucht Haus oder Grundstück in Strullendorf. Strullendorf oder Umgebung gesucht, Tel. 0151 / 23 27 82 45 Bitte alles anbieten, vielen Dank. -

Rebuilding the Soul: Churches and Religion in Bavaria, 1945-1960

REBUILDING THE SOUL: CHURCHES AND RELIGION IN BAVARIA, 1945-1960 _________________________________________________ A Dissertation presented to the Faculty of the Graduate School at the University of Missouri-Columbia _________________________________________________ In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy _________________________________________________ by JOEL DAVIS Dr. Jonathan Sperber, Dissertation Supervisor MAY 2007 © Copyright by Joel Davis 2007 All Rights Reserved The undersigned, appointed by the dean of the Graduate School, have examined the dissertation entitled REBUILDING THE SOUL: CHURCHES AND RELIGION IN BAVARIA, 1945-1960 presented by Joel Davis, a candidate for the degree of Doctor of Philosophy, and hereby certify that, in their opinion, it is worthy of acceptance. __________________________________ Prof. Jonathan Sperber __________________________________ Prof. John Frymire __________________________________ Prof. Richard Bienvenu __________________________________ Prof. John Wigger __________________________________ Prof. Roger Cook ACKNOWLEDGEMENTS I owe thanks to a number of individuals and institutions whose help, guidance, support, and friendship made the research and writing of this dissertation possible. Two grants from the German Academic Exchange Service allowed me to spend considerable time in Germany. The first enabled me to attend a summer seminar at the Universität Regensburg. This experience greatly improved my German language skills and kindled my deep love of Bavaria. The second allowed me to spend a year in various archives throughout Bavaria collecting the raw material that serves as the basis for this dissertation. For this support, I am eternally grateful. The generosity of the German Academic Exchange Service is matched only by that of the German Historical Institute. The GHI funded two short-term trips to Germany that proved critically important. -

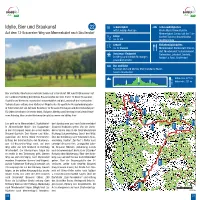

Idylle, Bier Und Braukunst 22

Idylle, Bier und Braukunst 22 !! Schwierigkeit Sehenswürdigkeiten mittel, mäßige Anstiege Kirche Mariä Himmelfahrt in Auf dem 13-Brauereien-Weg von Memmelsdorf nach Strullendorf Memmelsdorf, Landschaft der Frän- Länge kischen Toskana, Brauereikultur, ca. 33 km Skulpturenweg Gehzeit Einkehrmöglichkeiten ca. 10 Stunden Memmelsdorf, Merkendorf, Drosen- dorf, Meedensdorf, Schammelsdorf, Ausgangs-/Endpunkt Tiefenellern, Lohndorf, Geisfeld, Der Weg kann in beide Richtungen Roßdorf a. Forst, Strullendorf gewandert werden Bus und Bahn Buslinien 963 und 969 bis Memmelsdorfer Markt, S-Bahn Strullendorf Höhe max. 572 m 1 3 Höhe min. 251 m 2 350 m Bier und Natur, Oberfranken verbindet beides auf schönste Art. Mit rund 70 Brauereien hat der Landkreis Bamberg die höchste Brauereidichte der Welt. Gleich 13 dieser Brauereien, Gasthöfe und Bierkeller, malerische Fachwerkdörfer und die Landschaft der Fränkischen Toskana liegen entlang einer idyllischen Wegstrecke. Als sportliche Herausforderung oder in Teilstrecken mit viel Zeit zum Einkehren, für Brauerei-Führungen und Bier-Verkostungen: Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Übrigens: Montag und Dienstag ist bei vielen Braue- reien Ruhetag. Aber an den Wochenenden gibt es immer ein kühles Bier! 2 1 Los geht es in Memmelsdorf, Bushaltestel- dorf durchqueren und nach Schammelsdorf le „Memmelsdorf Markt“. Der Hauptstraße (Brauerei Knoblach) gehen. Von der Litzen- in den Ort folgend liegen die ersten beiden dorfer Straße links in die Stammbergstraße Brauerei-Gasthöfe Drei Kronen und Höhn, Richtung Schammelsberg. Durch den Wald, gegenüber die Kirche Mariä Himmelfahrt. über den Schönberg nach Tiefenellern (Brau- 3 Entlang der Bahnhofstraße den Markierun- erei Hönig, Gasthof „Zur Post“). Weiter nach gen (13-Brauereien-Weg) nach, auf dem Lohndorf (Brauerei Reh, Landgasthof Lohn- Weg unter der A70 hindurch in Richtung tal, Brauerei Hölzlein). -

Ergänzung Des Maßnahmenprogramms 2016 Bis 2021Für Den Bayerischen Anteil Am Flussgebiet Rhein− Zusatzmaßnahmen Gemäß §

Ergänzung des Maßnahmenprogramms 2016 bis 2021 für den bayerischen Anteil am Flussgebiet Rhein − Zusatzmaßnahmen gemäß § 82 Abs. 5 WHG – (Programmergänzung für die Periode 2019 bis 2021) Infolge der Ergebnisse vertiefender Untersuchungen und Kontrollen zum Gewässerzustand in Bayern fand im Jahr 2018 eine Überprüfung des Maßnahmenprogramms für das bayerische Rheingebiet für den Bewirtschaftungszeitraum 2016 bis 2021 statt. Im Ergebnis dieser Überprüfung zeigte sich ein Bedarf an zusätzlichen Maßnahmen zur Reduzierung von Phosphoreinträgen in Oberflächengewässer durch Nachrüstung von Kläranlagen, um die Bewirtschaftungsziele gemäß §§ 27 bis 31 WHG fristgerecht zu erreichen. Die erforderlichen Maßnahmen sollen noch im zweiten Bewirtschaftungszeitraum bis 2021 umgesetzt werden. Gemäß § 82 Abs. 5 WHG werden daher diese Maßnahmen als nachträglich erforderliche Zusatzmaßnahmen in das Maßnahmenprogramm aufgenommen und in nachfolgender Liste in analoger Weise wie die ergänzenden Maßnahmen Planungseinheit- und Wasserkörper- bezogen und mit Bezug auf den in Deutschland gültigen LAWA-BLANO-Maßnahmenkatalog aufgeführt. Liste von Zusatzmaßnahmen für Oberflächenwasserkörper im bayerischen Einzugsgebiet des Rheins Oberer Main Weißer Main, Roter Main – OMN_PE01 Wasserkörper Geplante Maßnahmen Kennzahl Name Kennzahl Bezeichnung (gemäß LAWA- bzw. Bayern-Maßnahmenkatalog) 2_F084 Weißer Main bis Einmündung der Ölschnitz 3 Ausbau kommunaler Kläranlagen zur Reduzierung der Phosphoreinträge Nebengewässer Weißer Main: Ölschnitz, Kronach (zum Weißen Main), Trebgast -

Natura 2000-Managementpläne in Oberfranken

Managementplan für das FFH-Gebiet 6032-301 "Mausohrkolonien in Lohndorf, Ehrl und Amlingstadt" Fachgrundlagen Herausgeber: Regierung von Oberfranken Sachgebiet 51 Ludwigstr. 20 95444 Bayreuth Tel.: 0921/604-0 Fax: 0921/604-1289 [email protected] www.regierung.oberfranken.bayern.de Projektkoordination und Andreas Niedling, Regierung von Oberfranken fachliche Betreuung: Matthias Hammer, Koordinationsstelle für Fle- dermausschutz in Nordbayern Bernhard Struck, Landratsamt Bamberg Klaus Then, Landratsamt Bamberg Stand: September 2013 An der Erstellung der Managementpläne beteiligt sich die EU mit dem Europäi- schen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) mit 50% der kofinanzierbaren Mittel. Managementplan – Fachgrundlagen FFH-Gebiet 6032-301 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis ................................................................................................................. I Abbildungsverzeichnis .................................................................................................. II Tabellenverzeichnis ......................................................................................................III 1 Gebietsbeschreibung.................................................................................................. 1 1.1 Kurzbeschreibung und naturräumliche Grundlagen ............................................. 1 1.2 Historische und aktuelle Flächennutzungen, Besitzverhältnisse ........................... 1 1.3 Schutzstatus (Schutzgebiete, -

Download Panoramakarte

Bildnachweise: Andreas Hub, Thomas Ochs Thomas Hub, Andreas Bildnachweise: Würzburg. Bonitasprint, von Farben kobaltfreien und und Druck: Klimaneutral gedruckt auf Recyclingpapier mit mineralöl mit Recyclingpapier auf gedruckt Klimaneutral Druck: 5–7 layout.de Gestaltung: kobold Gestaltung: 1 – 2 3 4 franken.de. 3. Auflage 2021, 10.000 Stück. Stück. 10.000 2021, Auflage 3. franken.de. www.flussparadies BAUNACH MAIN BAMBERG REGNITZ AURACH Impressum: Flussparadies Franken e. V., Ludwigstr. 25, 96052 Bamberg, Bamberg, 96052 25, Ludwigstr. V., e. Franken Flussparadies Impressum: R AUHE & ITZ REICHE EBRACH Raums (ELER) im Jahr 2015 Jahr im (ELER) Raums fonds für die Entwicklung des ländlichen ländlichen des Entwicklung die für fonds Landwirtschafts Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und den Europäischen Europäischen den und Forsten und Landwirtschaft Ernährung, für Staatsministerium Bayerische das durch Gefördert und Haßberge. und die LAGs der Landkreise Forchheim, Bamberg, Lichtenfels Lichtenfels Bamberg, Forchheim, Landkreise der LAGs die Jura sowie sowie Jura Obermain und Haßberge Schweiz, Fränkische die Tourist Informationen und Naturparke Steigerwald, Steigerwald, Naturparke und Informationen Tourist die sind die Bayerischen Staatsforsten Forstbetrieb Forchheim, Forchheim, Forstbetrieb Staatsforsten Bayerischen die sind Gemeinden und den Wandervereinen. Kooperationspartner Kooperationspartner Wandervereinen. den und Gemeinden paradieses Franken e. V. zusammen mit 26 Städten und und Städten 26 mit zusammen V. e. Franken paradieses Fluss des Projekt ein ist Wanderweg Flüsse Der Sieben Der Hochwasser im Itzgrund I Thomas Ochs Naturnaher Main | Andreas Hub Bambergs Obere Brücke mit dem Alten Rathaus | Thomas Ochs Die Regnitz bei Seußling | Thomas Ochs Durch den Wiesengrund bei Pettstadt I Andreas Hub PARTNER PARTNER DIE GEHEIMNISVOLLEN DER DYNAMISCHE DIE SCHÖNE AM WASSER DIE FLIESSENDE DIE GLITZERNDEN am Rande des Steigerwalds zurück nach Bamberg. -

Legend: BV=A German Village Near the Black Sea

AHSGR American Historical Society of Germans From Russia Germanic Origins Project Legend: BV=a German village near the Black Sea . FN= German family name. FSL= First Settlers’ List. GL= a locality in the Germanies. GS= one of the German states. ML= Marriage List. RN= the name of a researcher who has verified one or more German origins. UC= unconfirmed. VV= a German Volga village. A word in bold indicates there is another entry regarding that word or phrase. Click on the bold word or phrase to go to that other entry. Red text calls attention to information for which verification is completed or well underway. Push the back button on your browser to return to the Germanic Origins Project home page. Le-Lhz last updated March 2015 Lea?{Anton}: said by Recruiter Beauregard’s list to have been fromUC Stein (Lk61). Not found in any FSL and I could not find them or any likely descendant associated with any Volga colony. Lebach?, [Kur-]Trier: an unidenified place said by the Hoelzel FSL to be homeUC to a Schaefer family. This likely would have been 26 miles SE of Trier city. LebbenGL: see Lebbin. LebbinGL, [Kur-]Brandenburg: is some 27 miles SE of Berlin city center, and said by the Dinkel FSL to be homeUC to a Reinhard family. Said by the Jost FSL to be homeUC to Jerke and Meisner families. Luebben?GL, Brandenburg: said by the Jost FSL to be homeUC to an Eismann family; I am guessing this was Lebbin, since the only Luebben I can find was in Kursachsen. -

== File: Baden-Wuerttemberg.Osm== Leinzell

== File: baden-wuerttemberg.osm== Leinzell (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=48.8481691&lon=9.8744058&zoom=13&layers=B00FTF Lampoldshausen (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=49.2644733&lon=9.401743&zoom=13&layers=B00FTF Schmiechen (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=48.3619755&lon=9.718584&zoom=13&layers=B00FTF Aasen (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=47.9815384&lon=8.5536472&zoom=13&layers=B00FTF Steinweiler (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=48.7324411&lon=10.2646639&zoom=13&layers=B00FTF Dogern (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=47.6167&lon=8.16667&zoom=13&layers=B00FTF Dautmergen (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=48.2325091&lon=8.750052&zoom=13&layers=B00FTF Dunningen (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=48.2119538&lon=8.5058067&zoom=13&layers=B00FTF Niederrimbach (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=49.4746972&lon=9.9962608&zoom=13&layers=B00FTF Ratzenried (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=47.7205111&lon=9.9005783&zoom=13&layers=B00FTF Nimburg (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=48.1049349&lon=7.7748184&zoom=13&layers=B00FTF Kleingartach (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=49.0993393&lon=8.9731444&zoom=13&layers=B00FTF Erzingen (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=47.6605789&lon=8.4250728&zoom=13&layers=B00FTF Bettenfeld (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=49.3407293&lon=10.1276214&zoom=13&layers=B00FTF Oggelshausen (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=48.0712874&lon=9.6491112&zoom=13&layers=B00FTF Riedbach -

Liniennetz Landkreis Bamberg Stand: 01.01.2015 945 Pfaffendorf

Liniennetz Landkreis Bamberg Stand: 01.01.2015 945 Pfaffendorf Ebern R26 R15 R15 Regionalbahn mit Haltestelle innerhalb des VGN 956 Oberhaid Poppendorf S-Bahn mit Haltestelle innerhalb Losbergs- S1 S1 Busendorf R2 Lichtenfels des VGN Bühl gereuth Bamberg Hofstetten Schney R26 R25 Lichtenfels Köslau Schienenstrecke außerhalb des VGN Rentweinsdorf Mürsbach Redwitz 942 956 Speiersberg R35 Lichtenfels 1214 Lichtenfels Rentweinsdorf 952 Buslinie mit Haltestelle innerhalb 945 Mainroth Pettstadt Kirch- Zaugendorf 968 Weismain Viereth des VGN 945 lauter Goggel- Mauschen- Kottenbrunn dorf Sendelbach Medlitz gereuth 956 957 Dörflis 941 Salms- Manndorf OVF 8163 Buslinie mit Richtungsangabe dorf Bojendorf Arnstein 1214 leiterbach 968 Würzburg außerhalb des VGN Neubrunn Freudeneck Unter- Endhaltestellen Scheßlitz Gerach Laimbach Ober- Mährenhüll Hasenmühle 962 Wattendorf Stadtverkehr ohne Liniendarstellung Kottendorf 962 946 Reuthlos Reckendorf Höfen Roschlaub Roßdach Breitbrunn Rattelsdorf Kirchschletten Weichenwasserlos Pfaffendorf 956 Zapfendorf Endhaltestellen Bamberg Edel- Lußberg Priegen- Pausdorf brunn dorf Reckenneusig Oberoberndorf Stübig Ebing Ort Lauf Schederndorf R2 R15 R25 R26 R35 S1 942 Windisch- Stadelhofen Rudendorf Daschendorf Roth Schweisdorf Gräfenhäusling 963 947 Krappenhof letten Dorgen- Ebing Ehrl Burglesau Wölken- dorf dorf Wotzendorf Leppelsdorf 962 Roßdorf a. Berg Sassendorf 968 Baunach Burgellern 963 Hohengüßbach Eichenhüll R26 Würgau Deusdorf 969 Steinfeld Scheßlitz Godeldorf 953 Starkenschwind 810 Würzburg Zückshut 972 Lauter -

^Sidérant Que La Directive 75/270/CEE, Du 28 Avril

19.7.82 Journal officiel des Communautés européennes N° L 210 / 23 COMMISSION DECISION DE LA COMMISSION du 23 juin 1982 portant remplacement de l'annexe à la directive 75 / 270 / CEE du Conseil , relative à la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la directive 75 / 268 / CEE du Conseil ( Allemagne ) ( Le texte en langue allemande est le seul faisant fois ) ( 82 / 462 / CEE ) ^ COMMISSION DES COMMUNAUTES considérant que la nouvelle liste , qui couvre la même EUROPÉNNES , superficie que la liste en vigueur jusqu'ici , ne modifie nullement les limites des zones figurant dans l'ancienne le traité instituant la Communauté économique euro péene , liste ; considérant que les mesures prévues dans la présente u la directive 75 / 268 / CEE du Conseil , du 28 avril décision sont conformes à l'avis du comité permanent des / 5 , sur l'agriculture de montagne et de certaines zones structures agricoles , favorisées (' ), modifiée de dernier leur par la direc te 80 / 666 / CEE ( 2 ) et noamment son article 2 para A ARRÊTE LA PRESENTE DECISION : graphe 3 ? ^sidérant que la directive 75 / 270 / CEE , du 28 avril Article premier , ' 5 , relative à la liste communautaire des zones agrico La liste des zones défavorisées de la république fédérale les défavorisées au sens de la directive 75 / 268 / CEE d'Allemagne , figurant à l'annexe de la directive 75 / I ^emagne ) ( 3 ), modifiée en dernier lieu par la décision de 270 / CEE , est remplacée par la liste figurant à l'annexe de a Commission 81 / 931 / CEE ( 4 ), contient dans son la présente décision . -

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis I. Zum Gebrauch dieses Führers Einiges zur Streckenführung der Touren 17 Zeit-und Entfernungsangaben 18 Hinweise zu Steigung und Gefälle 19 Höhenunterschiede 19 Die Nutzung vorhandener Radwanderwege und deren Beschilderungen 20 Die Karten 20 Die Kombinationstouren mit Rad, Bahn oder Schiff 20 Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen 21 Wo es in diesem Radführer sparsam zugeht 22 Noch einige praktische Hinweise 22 Die Wege vom Bahnhof zu den Ausgangspunkten der Touren 23 II. Die Touren Zum Eingewöhnen: die Brotzeittouren bis 25 km 1 Fährentour (17 km) 25 Jahnwehr-Pettstadter Fähre-Neuhaus- Höfener Mühle-Jahnwehr 2 Aurachtaltour (19 km) 29 Jahn wehr- Bierkrugtempel - Höfener Mühle - Waizendorf-Unteraurach-Stegaurach - Wildensorg- Gaustadt (Silvaner See) - Friedensbrücke 12 Bibliografische Informationen digitalisiert durch http://d-nb.info/990695247 gescannt durch 3 Weipelsdorftour(14km) 33 Friedensbrücke - Rothof- Weipelsdorf- Bischberg - Friedensbrücke 4 Roßdorftour (21 km) 37 Jahnwehr-Strullendorf-Roßdorf-Oberjäger's Marter- Kunigundenruh -Volksparkstadion Zum reinen Vergnügen: für Genießer bis 40 km 5 Reundorfer Kellertour (27 km) 41 Hohes Kreuz-Stegaurach-(Friedensbrücke - Mühlendorf) - Hartlanden - Birkach - Untergreuth - Reundorf-Pettstadter Fähre-Jahnwehr 6 Giechburgtour (30 km) 49 Volksparkstadion - Pödeldorf- Meedensdorf-Schmerl- dorf-Peulendorf (Giechburg)-Scheßlitz- Wiesengiech - Drosendorf - Memmelsdorf- Ottokirche 7 Im Maindreieck (33 km) 57 Ottokirche - Oberhaid - Unterhaid - Appendorf - Baunach-Kemmern- -

Natura 2000-Managementpläne in Oberfranken

Managementplan für das FFH-Gebiet 6032-301 "Mausohrkolonien in Lohndorf, Ehrl und Amlingstadt" Maßnahmen Herausgeber: Regierung von Oberfranken Sachgebiet 51 Ludwigstr. 20 95444 Bayreuth Tel.: 0921/604-0 Fax: 0921/604-1289 [email protected] www.regierung.oberfranken.bayern.de Projektkoordination und Andreas Niedling, Regierung von Oberfranken fachliche Betreuung: Matthias Hammer, Koordinationsstelle für Fle- dermausschutz in Nordbayern Bernhard Struck, Landratsamt Bamberg Klaus Then, Landratsamt Bamberg Stand: September 2013 An der Erstellung der Managementpläne beteiligt sich die EU mit dem Europäi- schen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) mit 50% der kofinanzierbaren Mittel. Managementplan – Maßnahmen FFH-Gebiet 6032-301 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis ................................................................................................................. I Abbildungsverzeichnis .................................................................................................. II Tabellenverzeichnis ...................................................................................................... II 0 Grundsätze (Präambel) ............................................................................................... 1 1 Erstellung des Managementplanes: Ablauf und Beteiligte ...................................... 3 2 Gebietsbeschreibung.................................................................................................. 4 2.1 Grundlagen .........................................................................................................