Medioevo Europeo Impaginato.Indb

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

A Bibliographical Guide to the Study of the Troubadours and Old Occitan Literature

A Bibliographical Guide to the Study of the Troubadours and Old Occitan Literature Robert A. Taylor RESEARCH IN MEDIEVAL CULTURE Bibliographical Guide to the Study of the Troubadours and Old Occitan Literature Medieval Institute Publications is a program of The Medieval Institute, College of Arts and Sciences Bibliographical Guide to the Study of the Troubadours and Old Occitan Literature Robert A. Taylor MEDIEVAL INSTITUTE PUBLICATIONS Western Michigan University Kalamazoo Copyright © 2015 by the Board of Trustees of Western Michigan University All rights reserved Manufactured in the United States of America This book is printed on acid-free paper. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Taylor, Robert A. (Robert Allen), 1937- Bibliographical guide to the study of the troubadours and old Occitan literature / Robert A. Taylor. pages cm Includes index. Summary: "This volume provides offers an annotated listing of over two thousand recent books and articles that treat all categories of Occitan literature from the earli- est enigmatic texts to the works of Jordi de Sant Jordi, an Occitano-Catalan poet who died young in 1424. The works chosen for inclusion are intended to provide a rational introduction to the many thousands of studies that have appeared over the last thirty-five years. The listings provide descriptive comments about each contri- bution, with occasional remarks on striking or controversial content and numerous cross-references to identify complementary studies or differing opinions" -- Pro- vided by publisher. ISBN 978-1-58044-207-7 (Paperback : alk. paper) 1. Provençal literature--Bibliography. 2. Occitan literature--Bibliography. 3. Troubadours--Bibliography. 4. Civilization, Medieval, in literature--Bibliography. -

Trovatore Errante, Originario Della Provenza, Albertet Fu in Grado Di Emergere Tra I Suoi Contemporanei Soprattutto Come Giullar

Università degli Studi di Napoli Federico II Dottorato di ricerca in Filologia moderna Coordinatore: Prof. Costanzo Di Girolamo Tesi di dottorato Ciclo XXIII Il trovatore Albertet Edizione critica Candidata: Dott. Francesca Sanguineti Tutore: Prof. Costanzo Di Girolamo Cotutore: Prof. Corrado Calenda Napoli 2010 Indice Introduzione 4 1. Ricostruzione biografica e canone 1.1. La biografia: un trovatore-giullare 5 1.2. Il canone: temi del discorso poetico 11 1.3. Albertet nella tradizione trobadorica 18 2. Forme metriche e stile 2.1. Metrica e versificazione 20 2.2. Tratti di lingua e stile 29 3. Tradizione manoscritta 3.1. Tavola dei manoscritti 31 3.2. Caratteristiche della tradizione 41 3.3. Componimenti apocrifi e testi di dubbia attribuzione 42 4. Presentazione del testo critico e criteri di edizione 4.1. Precedenti edizioni 46 4.2. Criteri di edizione e struttura 48 Tavola di concordanza 51 Testi 52 Vida 53 Canzoni I. Ab joi comensi ma chanson (BdT 16.1) 55 II. Ab son gai e leugier (BdT 16.2) 66 III. A mi non fai chantar folia ni flors (BdT 16.5a) 78 IV. Atrestal vol faire de mi m’amia (BdT 16.6) 85 V. A vos vuelh mostrar ma dolor (BdT 16.7) 93 2 Indice VI. Bon chantar fai al gai temps del paschor (BdT 16.8) 101 VII. Destreytz d’amor venc denant vos (BdT 16.9) 109 VIII. Donna pros e richa (BdT 16.11) 121 IX. En amor ai tan petit de fiansa (BdT 16.12) 132 X. En amor trob tantz de mals seignoratges (BdT 16.13) 146 XI. -

Maria Grazia Capusso Rambertino Buvalelli Ges De Chantar No·M Voill Gequir (Bdt 281.5)

Lecturae tropatorum 4, 2011 http://www.lt.unina.it/ – ISSN 1974-4374 23 febbraio 2011 http://www.lt.unina.it/Capusso-2011.pdf Maria Grazia Capusso Rambertino Buvalelli Ges de chantar no·m voill gequir (BdT 281.5) All’interno della produzione trobadorica italiana, non molto inda- gata nel suo insieme soprattutto fuori d’Italia,1 una discreta attenzione è stata riservata alla figura storica2 ed alla produzione lirica di Ram- bertino Buvalelli3 (mi attengo alla denominazione ricorrente nei docu- 1 Cfr. Valeria Bertolucci Pizzorusso, «Nouvelle géographie de la lyrique oc- citane entre XIIe et XIIIe siècle. L’Italie nord-occidentale», in Scène, évolution, sort de la langue et de la littérature d’oc, Actes du VIIe Congrès International de l’AIEO, 2 tt., Roma 2003, t. II, pp. 1313-1322; I trovatori nel Veneto e a Venezia. Atti del Convegno Internazionale (Venezia 2004), a cura di Giosuè Lachin, Ro- ma-Padova 2008; Gianfranco Folena, «Tradizione e cultura trobadorica nelle cor- ti e nelle città venete», in Storia della cultura veneta, 10 voll., Vicenza 1976, vol. I, pp. 453-562 e Il Medioevo nella Marca. Trovatori, giullari, letterati a Treviso nei secoli XIII e XIV, Treviso 1991 (rec. di Maria Grazia Capusso in Studi medio- latini e volgari, 38, 1992, pp. 211-237). 2 I documenti relativi al trovatore si scaglionano a partire dal 1198 (Ramber- tino Buvalelli, Le poesie, edizione critica con introduzione, traduzione, note e glossario, a cura di Elio Melli, Bologna 1978, pp. 35-60 e, del medesimo Elio Mel- li, «Nuove ricerche storiche sul trovatore bolognese Rambertino Buvalelli», in Studi filologici, letterari e storici in memoria di Guido Favati, 2 voll., Padova 1977, vol. -

Dinamiche Istituzionali E Circolazione Dei Podestà a Modena Nel Secolo XIII

Pierpaolo Bonacini Dinamiche istituzionali e circolazione dei podestà a Modena nel secolo XIII* [In corso di stampa in "Atti e Memorie dell'Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Modena", s. VIII, IV (2002) © dell'autore - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]. provided by Reti Medievali Open Archive View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk CORE brought to you by I. Premessa Si può facilmente constatare come dalla prima metà del Novecento, soprattutto nel periodo compreso tra gli anni Venti e Quaranta, e sino a tempi assai recenti l'attenzione degli studiosi non si sia rinnovata nei confronti delle tematiche connesse alla società e alle istituzioni comunali modenesi del secolo XIII. Risalgono infatti a quell'epoca interventi tutt'oggi fondamentali di Giovanni De Vergottini sull'emersione del populus come soggetto politico nella dinamica istituzionale cittadina1 e di Emilio Paolo Vicini su vari aspetti della storia urbana di età comunale2, accompagnati da un intenso fervore nel settore della pubblicazione di fonti documentarie, narrative e normative curate dallo stesso Vicini indispensabili per sostenere tali orientamenti di studi3. Ancora Paolo Brezzi, in un saggio di taglio riassuntivo apparso una decina di anni fa, per i riferimenti alla situazione locale non poteva che riallacciarsi a tale bibliografia integrandola con due approfondite ricerche di Luigi Simeoni, la prima, apparsa nel 1919, dedicata a chiarire i presupposti politici alla base dell'esordio della signoria estense negli anni 1288-89, e la seconda, pubblicata trent'anni più tardi, relativa al contributo dei vescovi modenesi della seconda metà del secolo XI al decollo delle istituzioni comunali4. -

Bibliographie Langue Et Littérature Occitanes

BIBLIOGRAPHIE LANGUE ET LITTÉRATURE OCCITANES Documents publiés entre 2002 et 2006, conservés au CIRDOC et à la Médiathèque Centrale d'Agglomération de Montpellier 1 La Région Languedoc-Roussillon s'est dotée d'un outil qui n'a d'équivalent dans aucune autre région d'Occitanie : Lo CIRDÒC, la plus grande bibliothèque-médiathèque publique dédiée à la langue et à la culture occitane. Ici est conservée la grande mémoire de la civilisation occitane, celle-là même qui puisa ses origines dans la poésie courtoise inventée par les troubadours et qui a rayonné dans toute l'Europe au cours des XIIème et XIIIème siècle. La Région Languedoc-Roussillon souhaite aussi rendre accessible à un très large public les trésors culturels liés à l'occitan. Publier une bibliographie occitane, c'est s'ouvrir au monde avec ce que nous avons de plus singulier, de plus fondamental. La Région Languedoc-Roussillon a consenti dès 2006 les efforts nécessaires pour doter Lo CIRDOC des moyens indispensables à sa tâche, en particulier pour mener à bien cette bibliographie occitane sous le contrôle de la Bibliothèque nationale de France et en partenariat avec la Bibliothèque à Vocation Régionale de Montpellier Agglomération. Je salue cette première publication de la bibliographie occitane car elle concrétise l'ambition du Languedoc- Roussillon d'être au niveau de l'excellence dans tous les domaines. Ces données, mises en ligne par Lo CIRDOC, aideront les élèves, les professeurs, les chercheurs et les citoyens curieux d'histoire et de littérature. Nous sommes les héritiers d'une formidable histoire et sommes les dépositaires d'une grande littérature occitane qui se prolonge avec vigueur à l'époque contemporaine. -

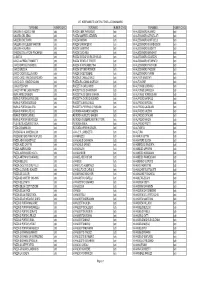

Elenco Vie Interamente Comprese

VIE INTERAMENTE CONTENUTE NELLA ZONA MAMBO TOPONIMO NUMERI CIVICI TOPONIMO NUMERI CIVICI TOPONIMO NUMERI CIVICI GALLERIA 2 AGOSTO 1980 tutti PIAZZA LIBER PARADISUS tutti VIA ALESSANDRO ALGARDI tutti GALLERIA DEL RENO tutti PIAZZA MANFREDI AZZARITA tutti VIA ALESSANDRO CERVELLATI tutti GALLERIA DUE TORRI tutti PIAZZA ROSSINI tutti VIA ALESSANDRO CORTICELLI tutti GALLERIA GUGLIELMO MARCONI tutti PIAZZA S.FRANCESCO tutti VIA ALESSANDRO GUARDASSONI tutti GALLERIA VIALARGA tutti PIAZZA S.MARTINO tutti VIA ALESSANDRO GUIDOTTI tutti GIARDINO SALVATORE PINCHERLE tutti PIAZZA S.MICHELE tutti VIA ALESSANDRO MENGANTI tutti LA BASTIA tutti PIAZZA SERGIO VIEIRA DE MELLO tutti VIA ALESSANDRO SCORZONI tutti LARGO ALFREDO TROMBETTI tutti PIAZZA TRENTO E TRIESTE tutti VIA ALESSANDRO STOPPATO tutti LARGO BARTOLO NIGRISOLI tutti PIAZZA VII NOVEMBRE 1944 tutti VIA ALESSANDRO TARTAGNI tutti LARGO BRESCIA tutti PIAZZA VITTORIO PUNTONI tutti VIA ALESSANDRO TASSONI tutti LARGO CADUTI DEL LAVORO tutti PIAZZA XX SETTEMBRE tutti VIA ALESSANDRO TIARINI tutti LARGO CARD. GIACOMO LERCARO tutti PIAZZALE CAMILLO BALDI tutti VIA ALFIERI MASERATI tutti LARGO GIOV. IGNAZIO MOLINA tutti PIAZZALE LUCIANO ANCESCHI tutti VIA ALFONSINE tutti LARGO RESPIGHI tutti PIAZZETTA CARLO MUSI tutti VIA ALFONSO LOMBARDI tutti LARGO VITTIME LAGER NAZISTI tutti PIAZZETTA DEI CARABINIERI tutti VIA ALFONSO SAMOGGIA tutti MURA ANTEO ZAMBONI tutti PIAZZETTA DEI SERVI DI MARIA tutti VIA ALFONSO TORREGGIANI tutti MURA DI PORTA CASTIGLIONE tutti PIAZZETTA GIORGIO MORANDI tutti VIA ALFREDO BARBACCI -

Già Attribuito a Bertran De Born) Si Tuch Li Dol E·L Plor E·L Marrimen (Bdt 80.41

Lecturae tropatorum 11, 2018 http://www.lt.unina.it/ – ISSN 1974-4374 14 giugno 2018 http://www.lt.unina.it/Manetti-2018.pdf Roberta Manetti Anonimo (già attribuito a Bertran de Born) Si tuch li dol e·l plor e·l marrimen (BdT 80.41) All’interno del genere del planh, di cui si conoscono 46 esemplari superstiti databili entro il XIII secolo,1 quasi tutti dedicati a sovrani o signori,2 il bellissimo compianto per la morte del Re Giovane Si tuch li dol e·lh plor e·lh marrimen (BdT 80.41) si distingue non solo per l’in- tensità e la sapiente costruzione retorica, ma anche per la singolarità della sua tradizione e per la sua fortuna in tempi moderni: per molti versi, è davvero un unicum. Ascrivibile al 1183, anno di morte del figlio maggiore di Enrico II Plantageneto, il planh è conservato solo in tre manoscritti tardi: a1, che lo attribuisce a «ricartz de berbeziu» (pp. 425-426), c che lo assegna a «Peire uidal» (c. 72v, n° 27) e T, latore dell’attribuzione più recepita 1 Il censimento dettagliato più recente è in Oriana Scarpati, «Mort es lo reis, morta es midonz. Une étude sur les planhs en langue d’oc», Revue des langues romanes, 114, 2010, pp. 65-93; precisazioni e aggiunte in Silvio Melani, «Per sen de trobar». L’opera lirica di Daude de Pradas, Turnhout 2016, pp. 127-128. Sul genere, cfr. la bibliografia essenziale raccolta in Luca Gatti, «Aimeric de Pegu- lhan, Ja no cujey que·m pogues oblidar (BdT 10.30) / Aimeric de Pegulhan (?), S’ieu hanc chantiei alegres ni jauzens (BdT 10.48)», Lecturae tropatorum, 10, 2017, 31 pp., alle pp. -

Levitsky Dissertation

The Song from the Singer: Personification, Embodiment, and Anthropomorphization in Troubadour Lyric Anne Levitsky Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Graduate School of Arts and Sciences COLUMBIA UNIVERSITY 2018 © 2018 Anne Levitsky All rights reserved ABSTRACT The Song from the Singer: Personification, Embodiment, and Anthropomorphization in Troubadour Lyric Anne Levitsky This dissertation explores the relationship of the act of singing to being a human in the lyric poetry of the troubadours, traveling poet-musicians who frequented the courts of contemporary southern France in the twelfth and early thirteenth centuries. In my dissertation, I demonstrate that the troubadours surpass traditionally-held perceptions of their corpus as one entirely engaged with themes of courtly romance and society, and argue that their lyric poetry instead both displays the influence of philosophical conceptions of sound, and critiques notions of personhood and sexuality privileged by grammarians, philosophers, and theologians. I examine a poetic device within troubadour songs that I term ‘personified song’—an occurrence in the lyric tradition where a performer turns toward the song he/she is about to finish singing and directly addresses it. This act lends the song the human capabilities of speech, motion, and agency. It is through the lens of the ‘personified song’ that I analyze this understudied facet of troubadour song. Chapter One argues that the location of personification in the poetic text interacts with the song’s melodic structure to affect the type of personification the song undergoes, while exploring the ways in which singing facilitates the creation of a body for the song. -

A Bibliographical Guide to the Study of the Troubadours and Old Occitan Literature

A Bibliographical Guide to the Study of the Troubadours and Old Occitan Literature Robert A. Taylor RESEARCH IN MEDIEVAL CULTURE Bibliographical Guide to the Study of the Troubadours and Old Occitan Literature Medieval Institute Publications is a program of The Medieval Institute, College of Arts and Sciences Bibliographical Guide to the Study of the Troubadours and Old Occitan Literature Robert A. Taylor MEDIEVAL INSTITUTE PUBLICATIONS Western Michigan University Kalamazoo Copyright © 2015 by the Board of Trustees of Western Michigan University All rights reserved Manufactured in the United States of America This book is printed on acid-free paper. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Taylor, Robert A. (Robert Allen), 1937- Bibliographical guide to the study of the troubadours and old Occitan literature / Robert A. Taylor. pages cm Includes index. Summary: "This volume provides offers an annotated listing of over two thousand recent books and articles that treat all categories of Occitan literature from the earli- est enigmatic texts to the works of Jordi de Sant Jordi, an Occitano-Catalan poet who died young in 1424. The works chosen for inclusion are intended to provide a rational introduction to the many thousands of studies that have appeared over the last thirty-five years. The listings provide descriptive comments about each contri- bution, with occasional remarks on striking or controversial content and numerous cross-references to identify complementary studies or differing opinions" -- Pro- vided by publisher. ISBN 978-1-58044-207-7 (Paperback : alk. paper) 1. Provençal literature--Bibliography. 2. Occitan literature--Bibliography. 3. Troubadours--Bibliography. 4. Civilization, Medieval, in literature--Bibliography. -

Le Poesie Del Trovatore Peire Bremon Ricas Novas

Università degli Studi di Napoli Federico II Dottorato di ricerca in Filologia moderna Coordinatore: Prof. Costanzo Di Girolamo Tesi di dottorato Ciclo XX Le poesie del trovatore Peire Bremon Ricas Novas Edizione critica Candidato: Dott. Paolo Di Luca Tutore: Prof. Costanzo Di Girolamo Napoli 2007 Università degli Studi di Napoli Federico II Dipartimento di Filologia moderna Dottorato di ricerca in Filologia moderna Ciclo XX (2004-2007) TITOLO DELLA TESI : Le poesie del trovatore Peire Bremon Ricas Novas. Edizione critica CANDIDATO: Dott. Paolo Di Luca ________________________________ COORDINATORE : Prof. Costanzo Di Girolamo ____________________________ - 2 - INDICE INTRODUZIONE 5 I LA VITA E IL CANONE 1.1 La biografia 7 1.2 Un cavalier-joglar ? 14 1.3 Il canone 20 II LE FORME DEL TROBAR 2.1 Versificazione 30 2.2 Lingua e stile 37 III LA TRADIZIONE MANOSCRITTA 3.1 Le fonti 44 3.2 Strategie di trasmissione del corpus 54 3.3 Componimenti apocrifi e di dubbia attribuzione 63 IV CRITERI DI EDIZIONE 67 TAVOLA DI CONCORDANZE 71 POESIE 73 I Ben dey chantar alegramen 74 II Ben deu istar ses gran joi toztemps mais 82 III Ben farai canson plasen 90 IV Be volgra de totz chantadors 98 V Iratz chant e chantan m’irais 107 VI Ja lausengier, si tot si fan gignos 116 VII Pos que tug volon saber 119 VIII Si·m ten Amors 124 IX So don me cudava bordir 133 X Tut van canson demandan 140 XI Un sonet novel fatz 151 XII Us covinenz gentils cors plazentiers 162 - 3 - XIII Pois lo bels temps renovella 169 XIV Rics pres, ferms e sobeirans 178 XV Un vers voill comenzar en lo so de ser Gui 190 XVI …auc sai qez aprenda 201 XVII Pus partit an lo cor En Sordels e ’N Bertrans 203 XVIII Be·m meraveil d’En Sordel e de vos 215 XIX Lo bels terminis m’agenssa 222 XX Tan fort m’agrat del termini novel 233 XXI En la mar major sui d’estiu e d’ivern 243 XXII Ab marrimen angoissos et ab plor 258 BIBLIOGRAFIA 267 - 4 - INTRODUZIONE - 5 - - 6 - I LA VITA 1.1 La biografia Il destino critico di Peire Bremon Ricas Novas è legato a un’omonimia e a un antagonismo. -

Anno 8/1 - 2020

Anno 8/1 - 2020 Carte Romanze Rivista di Filologia e Linguistica Romanze dalle Origini al Rinascimento diretta da Anna Cornagliotti, Alfonso D’Agostino e Matteo Milani Anno 8/1 (2020) Direzione Anna Cornagliotti, Alfonso D’Agostino, Matteo Milani Comitato Scientifico Johannes Bartuschat, Paola Bianchi De Vecchi, Piero Boitani, Maria Colombo Timelli, Brigitte Horiot, Pier Vincenzo Mengaldo, † Max Pfister, Francisco Rico Manrique, Sanda Ripeanu, Elisabeth Schulze-Busacker, † Cesare Segre, Francesco Tateo, Maurizio Virdis, Maurizio Vitale Comitato Editoriale Beatrice Barbiellini Amidei, Luca Bellone, Hugo O. Bizzarri, Frédéric Duval, Maria Grossmann, Pilar Lorenzo Gradín, Simone Marcenaro, Paolo Rinoldi, Luca Sacchi, Patrizia Serra, Roberto Tagliani, Riccardo Viel Direttore Responsabile Anna Cornagliotti Redazione Attilio Cicchella, Giulio Cura Curà, Luca Di Sabatino, Dario Mantovani, Cesare Mascitelli, Stefano Resconi ISSN 2282-7447 La rivista ha ottenuto la classificazione A dall’ANVUR. Si avvale della procedura di valutazione e accettazione degli articoli double blind peer review. Logo della rivista: © Studio Fifield – Milano 8/1 (2020) – INDICE DEL FASCICOLO Testi Mercedes Brea, Antonio Fernández Guiadanes, Y el trovar abandonó a Johan Vasquiz… 7 Giuseppe Mascherpa, Il gazel e il masan: ultime da San Mar- ziale di Limoges 35 Giuseppe Alvino, Appunti su un testimone poco noto della terza redazione del Comentum di Pietro Alighieri (con uno specimen d’edizione 47 Saggi Manuel Negri, Rielaborazioni agiografiche alfonsine: il caso della Cantiga -

A Bibliographical Guide to the Study of the Troubadours and Old Occitan Literature

A Bibliographical Guide to the Study of the Troubadours and Old Occitan Literature Robert A. Taylor RESEARCH IN MEDIEVAL CULTURE Bibliographical Guide to the Study of the Troubadours and Old Occitan Literature Medieval Institute Publications is a program of The Medieval Institute, College of Arts and Sciences Bibliographical Guide to the Study of the Troubadours and Old Occitan Literature Robert A. Taylor MEDIEVAL INSTITUTE PUBLICATIONS Western Michigan University Kalamazoo Copyright © 2015 by the Board of Trustees of Western Michigan University All rights reserved Manufactured in the United States of America This book is printed on acid-free paper. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Taylor, Robert A. (Robert Allen), 1937- Bibliographical guide to the study of the troubadours and old Occitan literature / Robert A. Taylor. pages cm Includes index. Summary: "This volume provides offers an annotated listing of over two thousand recent books and articles that treat all categories of Occitan literature from the earli- est enigmatic texts to the works of Jordi de Sant Jordi, an Occitano-Catalan poet who died young in 1424. The works chosen for inclusion are intended to provide a rational introduction to the many thousands of studies that have appeared over the last thirty-five years. The listings provide descriptive comments about each contri- bution, with occasional remarks on striking or controversial content and numerous cross-references to identify complementary studies or differing opinions" -- Pro- vided by publisher. ISBN 978-1-58044-207-7 (Paperback : alk. paper) 1. Provençal literature--Bibliography. 2. Occitan literature--Bibliography. 3. Troubadours--Bibliography. 4. Civilization, Medieval, in literature--Bibliography.