Naturschutzkonzept Für Den Forstbetrieb Waldsassen

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Waldsassener Kurier – Februar 2020

Waldsassener Kurier – Februar 2020 Verhindert oder verreist? Nutzen Sie die Möglichkeit zur Briefwahl! GRUSSWORT Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, am 15. März stehen die Kommunalwahlen an. Sie entschei- den, wer in den kommenden sechs Jahren unsere Stadt und unserer Dörfer weiter entwickeln darf. In den vergangenen Jahren konnten wir viel gemeinsam bewegen. Waldsassen hat sich in hohem Tempo positiv entwickelt. Die CSU ist trei- bende Kraft. Mit viel Engagement, einem hohem Maß an Kreativität aber vor allem mit einer großem Portion Fleiß haben wir angeschoben und verwirklicht. Besonders spürbar ist, dass wir Waldsassener wieder stolz auf unsere Stadt sind. Das WIR-Gefühl hebt uns von vielen anderen Kommunen ab. Und wir dürfen auch stolz sein auf unser Waldsassen. Die Liste des Erreichten ist lang. Aber die Ideen gehen nicht aus. Aktuell sind über 100 Projekte in Vorbereitung und in der Umsetzung. Die Aufgaben verändern sich ständig. Wir stellen uns den Anforderungen, wir hören zu, wo der Schuh drückt, wir entwickeln zukunftsfähige Konzepte und vor allem: Wir krempeln die Ärmel hoch und setzen die Ideen auch um. Kandidatenteam 2020 Ich bin leidenschaftlich gerne Bürgermeister der Stadt Wald- sassen und würde auch gerne weiter meine ganze Kraft für unsere Stadt einsetzten. Mit 51 Jahren bin ich im besten Alter und fit für die Belastungen, die das Amt fordert. Meine Frau Doris und meine Töchter Sophia und Emma geben mir den notwendigen Rückhalt, den man in dieser Position braucht. Meine Erfahrungen der letzten Jahre, die breitgefächerten und guten Kontakt in die Unternehmen, die Politik auf allen Ebenen, die Ämter und Ministerien aber auch zu den inter- nationalen Nachbarn und Freunden möchte ich auch weiter für Waldsassen einsetzen. -

Abfallwegweiser 2020

POSTAKTUELL An sämtliche Haushalte im Landkreis Tirschenreuth Abfallwegweiser 2020 DAS JAHR ÜBER GUT AUFBEWAHREN: Wichtige Formulare, Termine und Tipps zur Abfallentsorgung! Beauftragte Firmen Reststoffdeponie Steinmühle Abfuhrbezirk Ost Wertstoffsammelstelle Müllumladestation ZMS X Abfuhrbezirk West Im Landkreis Tirschenreuth sind folgende Firmen für die Entsorgung Ihrer Abfälle zuständig: Firma Bergler GmbH & Co. KG Problemabfallsammlung Etzenrichter Straße 12 92729 Weiherhammer 09605/9202-0 www.bergler.de Firma Magnitz GmbH Altpapiertonnenabfuhr Franz-Heldmann-Straße 58 Biotonnenabfuhr 95643 Tirschenreuth Restmüllabfuhr 09631/7031-0 www.magnitz.de Sperrmüllabholung Altglas- & Weißblechcontainer Gelbe Sack-Sammlung 3 goldene Regeln – damit die Müllabfuhr klappt 1. Abfälle richtig trennen: Nutzen Sie das komfortable Holsystem aus Biotonne, Papiertonne und Restmülltonne. Gelbe Säcke sind ausschließlich für restentleerte Verkaufsverpackungen zu verwenden. Für die Entsorgung von Akkus, Batterien, Elektroaltgeräten und weiteren Problem- abfälle stehen Ihnen umweltfreundliche Entsorgungswege zur Verfügung (s. Abfall- ABC). 2. Abfallgefäße müssen eine gültige Gebührenkontrollmarke aufweisen. 3. Mülltonnen und Gelbe Säcke unbedingt rechtzeitig bis 6 Uhr morgens bereitstellen. 2 Beauftragte Firmen Sehr geehrte Damen und Herren, Reststoffdeponie Steinmühle Abfuhrbezirk Ost liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Wertstoffsammelstelle Müllumladestation ZMS in gewohnter Weise erhalten Sie mit dem Abfallwegweiser alle X Abfuhrtermine für das kommende -

Charles University in Prague Faculty of Social Sciences Institute of Political Studies

Charles University in Prague Faculty of Social Sciences Institute of Political Studies Master’s Thesis Breaking Down Barriers: Euroregional Cooperation of the Czech Republic Author: Bc. Karen Benko Subject: IEPS Supervisor: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D Academic Year: 2013/2014 Date of Submission: May 14, 2014 Declaration of Authorship I hereby declare that this thesis is my own work, based on the sources and literature listed in the appended bibliography. The thesis as submitted is 130,962 keystrokes long including spaces, i.e. 51 manuscript pages excluding the initial pages, the list of references and appendices. Prague, 14.05.2014 Bc. Karen Benko 2 Acknowledgement I would like to express my gratitude to my supervisor, PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D, for her guidance during the writing process. 3 Abstract: Cooperation between people of different nations has existed throughout Europe for centuries on an informal basis as borders have shifted and power has found its way into different hands. During the European integration process of the 1950s, this cooperation was formalized with the creation of the Euroregions, or cross-border regions. These regions were formed to promote common interests and cooperation to counteract barriers and benefit the people residing in the area. The Czech Republic is currently a member of 13 different Euroregions either exclusively or with multiple neighboring countries: Poland (7), Austria (3), Germany (4), and Slovakia (2). Of these 13 regions, four – Silva Nortica (Czech-Austrian, 2002), Bílé-Biele Karpaty (Czech- Slovak, 2000), Silesia (Czech-Polish, 1998), and Egrensis (Czech-German, 1993) – have been chosen to further evaluate how the creation of Euroregions has facilitated regional development. -

Broschüre Allgemeine Ortsinformation

Notrufe Bahn Polizei: 110 Bahnstationen: Pechbrunn, Marktredwitz, Wiesau Feuerwehr: 112 Automatische Fahrplanauskunft: Rettungsdienst: 19 222 Telefon: 0800/1507090 Ärztl. Bereitschaftsdienst: 01805/191212 www.reiseauskunft.bahn.de Markt Konnersreuth Hauptstraße 17 Giftnotruf: 0911/3982451 oder 0911/3982665 95692 Konnersreuth Bus / ÖPNV (www.fahrmit-tirschenreuth.de) Telefon: +49 (0) 9632/9211-0 Post / Postagenturen Telefax: +49 (0) 9632/9150-15 Fahrplanauskunft Landratsamt Tirschenreuth Telefon: 09631/88233 Deutsche Post AG Textil Lindner E-Mail: [email protected] www.konnersreuth.de Kundentelefon Inh. J. Wörner, Pfr.-Naber-Platz 16 RBO Regionalbus Ostbayern GmbH, ORTSINFORMATIONEN * Telefon: 018002/3333 95692 Konnersreuth Niederlassung Nord, Außenstelle Weiden * 6 Ct. pro Anruf aus dem Festnetz Telefon: 09632/915273 Allgemein. Am Wörnzgraben 3, 92637 Weiden Dieses Projekt wird mit Mitteln Mo - Sa 9.00 - 11.30 Uhr und Telefon: 0961/4816825, Telefax: 0961/4816878 Fr 15.00 - 17.30 Uhr der EU-Initiative LEADER+ gefördert Kaufhaus Zeitler E-Mail: [email protected] Oberer Markt 20 Neukauf Legat www.rbo.de 95666 Mitterteich An der Tongrube 1 Waldsassen − Konnersreuth − Arzberg, Telefon: 09633/1259 95652 Waldsassen Aktuelle Fahrpläne an jeder Bushaltestelle oder bei der Mo - Fr 9.00 - 12.00 Uhr Telefon: 09632/8409292 Fahrplanauskunft anfragen und 14.00 - 18.00 Uhr Mo - Fr 8.00 - 18.00 Uhr und Sa 9.00 - 12.00 Uhr Sa 8.00 - 13.00 Uhr VGT Tirschenreuth Mähringer Str. 7, 95643 Tirschenreuth Telefon: 09631/300155, Telefax: 09631/88-440 Telefon E-Mail: [email protected] VGT Linie 40 Franzensbad - Eger - Waldsassen - T-Com Hotline Inlandsauskunft T-Mobile Arzberg - Marktredwitz Telefon: 080033 01000 Telefon: 11833 Telefon: 0800 33 06699 (Grenzüberschreitende Busverbindungen) Anruf-Bus: Fa. -

The Youngest Inactive Volcano Komorní Hůrka

Points of interest in close surrounding: - the youngest inactive volcano Komorní h ůrka – in 3 km walking distance from Apartment. Despite its history this isn't a particularly prominent landmark, just a low, partly wooded hill between Cheb and Františkové Lázn ě. The striking crater-like formation found there isn't actually a crater but an old quarry. Records suggest its last activity was no more than a small amount of ash being blown out here and there and one small gush of lava, which is not surprising given that the volcano was born in the final closing phase of volcanic activity in the Czech Republic. It also has a sister, practically a twin, in the nearby Železná H ůrka. The name Železná meaning 'iron' probably comes from the fact that both of these small volcanoes were later found to be sites that contained mineral rarities – sheets of pure natural iron. - Chateau and castle Starý Rybník - 5 km, Gothic castle standing between two was built in the mid 14th century. A part of the castle tumbled down in the 18th century. Nonetheless, the entrance building had remained in use up to the early 20th century when it was finally abandoned. Apart from cellarage, a major part of the western wall has been preserved while the eastern wall and the inner curtain are hardly noticeable. Two half-cylindrical towers supported the palace from the south of which only the western section remains standing. Renaissance and Baroque elements along with half-timbered structures have also been preserved.The castle ruins are freely accessible. -

Abfallwegweiser 2021

POSTAKTUELL An sämtliche Haushalte im Landkreis Tirschenreuth Abfallwegweiser 2021 DAS JAHR ÜBER GUT AUFBEWAHREN: Wichtige Formulare, Termine und Tipps zur Abfallentsorgung! Beauftragte Firmen Reststoffdeponie Steinmühle Abfuhrbezirk Ost Wertstoffsammelstelle ZMS - Müllumladestation X Abfuhrbezirk West Im Landkreis Tirschenreuth sind folgende Firmen für die Entsorgung Ihrer Abfälle zuständig: Firma Bergler GmbH & Co. KG Problemabfallsammlung Etzenrichter Straße 12 92729 Weiherhammer 09605/9202-0 www.bergler.de Firma Magnitz GmbH Altpapiertonnenabfuhr Franz-Heldmann-Straße 58 Biotonnenabfuhr 95643 Tirschenreuth Restmüllabfuhr 09631/7031-0 www.magnitz.de Sperrmüllabholung Altglas- & Weißblechcontainer Gelbe Sack-Sammlung 3 goldene Regeln – damit die Müllabfuhr klappt 1. Abfälle richtig trennen: Nutzen Sie das komfortable Holsystem aus Biotonne, Papiertonne und Restmülltonne. Gelbe Säcke sind ausschließlich für restentleerte Verkaufsverpackungen zu verwenden. Für die Entsorgung von Akkus, Batterien, Elektroaltgeräten und Problemabfällen stehen Ihnen umweltfreundliche Entsorgungswege zur Verfügung (s. Abfall-ABC). 2. Abfallgefäße müssen eine gültige Gebührenkontrollmarke aufweisen. 3. Mülltonnen und Gelbe Säcke unbedingt rechtzeitig bis 6 Uhr morgens bereitstellen. 2 Beauftragte Firmen Sehr geehrte Damen und Herren, Reststoffdeponie Steinmühle Abfuhrbezirk Ost liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Wertstoffsammelstelle ZMS - Müllumladestation auch wenn im Jahr 2020 so manche „Selbstverständlichkeit“ verloren ging, halten Sie heute doch wie -

Das Magazin Der Steinwald-Allianz

STEIN& WALD STAusgabe 10 / OktoberEI 2020 N& WALD Das Magazin der Steinwald-Allianz BRAND / EBNATH / ERBENDORF / FALKENBERG / FRIEDENFELS / FUCHSMÜHL / IMMENREUTH / KASTL / KEMNATH / KRUMMENNAAB / KULMAIN / NEUSORG / PULLENREUTH / REUTH BEI ERBENDORF / WALDERSHOF / WIESAU / WINDISCHESCHENBACH INHALT 1 Regionalbudget Platz für Ideen - Das neue Förderprogramm Regionalbudget Regionalbudget 2020 - Eindrücke von Projekten 2 Natur und Freizeit Der Habichtskauz im Steinwald - Rückkehr einer seltenen Vogelart Einzigartig wandern auf dem Fränkischen Gebirgsweg Eine besondere Idee: Der Bio-Geschenkkorb PLATZ FÜR IDEEN aus dem mobilen Dorfladen Das neue Förderprogramm Regionalbudget 3 Öko-Modellregion Steinwald Zuwachs für die Bio-Burger-Familie aus dem Steinwald "Kleiner finanzieller Einsatz, große Wir- Projekte müssen ein Volumen von mindes- projekt" zu verwandeln. Barrierefreie und Artenvielfalt fördern mit kung" - nach diesem Motto lassen sich die tens 500 € haben, dürfen aber 20.000 € nicht öffentlich zugängliche Maßnahmen wurden der eigenen Blumenwiese Projekte umschreiben, die im Jahr 2020 überschreiten. Die ausgewählten Projekte bei der Auswahl besonders gewürdigt. Neue Broschüren in der eine Förderzusage aus dem Regionalbud- können mit bis zu 80 % aber maximal mit Öko-Modellregion Steinwald get erhalten haben. Die Steinwald-Allianz 10.000 € gefördert werden. Damit ist das Re- Herausforderungen hat sich im vergangenen Dezember beim gionalbudget eine Chance für Kommunen, Für alle Beteiligten war es ein erstes span- 4 Wissensvorsprung Amt -

Radiogenic Heat Production of Variscan Granites from the Western Bohemian Massif, Germany

Journal of Geosciences, 64 (2019), 251–269 DOI: 10.3190/jgeosci.293 Original paper Radiogenic heat production of Variscan granites from the Western Bohemian Massif, Germany Lars SCHARFENBERG1,2*, Anette REGELOUS1, Helga DE WALL1 1 GeoZentrum Nordbayern, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Schlossgarten 5, D-91054 Erlangen, Germany 2 Present address: Department für Geodynamik und Sedimentologie, Department für Lithosphärenforschung, Universität Wien, Althanstraße 14, A-1190 Vienna, Austria; [email protected] * Corresponding author Much of the Mid-European basement has been consolidated during the Variscan Orogeny and includes large volumes of granitic intrusions. Gamma radiation spectroscopic measurements in three study areas along the western margin of the Bohemian Massif give a record of radiogenic element concentrations in the Variscan granites. Most intrusions of the Fichtelgebirge (except for the Tin Granite) and intrusive complexes in the Bavarian Forest show Th/U ratios exceeding unity, most likely related to abundance of monazite. In contrast, some of the Oberpfalz granites located near the Saxo- thuringian–Moldanubian boundary (Flossenbürg, Steinwald and Friedenfels types) are characterized by higher uranium concentrations and thus Th/U < 1. The low Th/U ratios here are in agreement with a possible U mobilisation along the Saxothuringian–Moldanubian contact zone observed in previous studies. Heat production rates of granites in the three study areas vary between 3.9 and 8.9 µW/m3, with a mean of 4.9 µW/m3. This classifies the intrusions as moderate- to high-heat-producing granites. Considering the huge volume of granitic bodies in the Variscan crust of the Bohemian Massif, the contribution of in situ radiogenic heat production had to have a major impact and should be considered in further thermal modeling. -

Gemeindebrief

Evangelisch in Tirschenreuth, Waldsassen und Umgebung Gemeindebrief August - Oktober 2020 2 Liebe Gemeinde, wir freuen uns, Ihnen die vierte Ausgabe unseres gemeinsamen Gemeindebriefs der Pfarrei Tirschenreuth-Waldsassen präsentieren zu können. Bitte beachten Sie, dass es durch die Coronapandemie zu Terminänderungen kommen kann. Viel Spaß beim Lesen und Schmökern! Mit herzlichen Grüßen, Pfarrerin Dr. Stefanie Schön, Fritz Lieb (Redaktion) Inhalt Andacht zum Monatsspruch August 3 Freiluftgottesdienst an Pfingsten 6 Birkenaktion 7 Gottesdienst „mal anders“ 8 Kindergarten: Verabschiedung von Helga Bergmann 10 Dankesbrief aus Bethel 13 Freud und Leid 14 Gottesdienste 15 Informationen 18 Gemeindeleben braucht seinen Platz. 20 Ferienprogramm 22 Kostenloser Fahrdienst 23 Deutsch-tschechische Kinderfreizeit 24 Geburtstage Tirschenreuth 26 Gruppen und Veranstaltungen Tirschenreuth 27 Geburtstage Waldsassen 29 Veranstaltungen und Termine Waldsassen 30 Kinderseite 31 Ansprechpartner 32 Redaktionsschluss für Ausgabe 4/2020: Montag, 5. Oktober 2020 3 Gedanken zum Monatsspruch Liebe Gemeinde, die Frage, woher alles kommt, gehört zu den Grundfragen der Menschheit. Die Naturwissenschaften versuchen eine Antwort zu geben, wie sich die Welt und das Universum entwickelt haben. Forschen, woher wir kommen, ist unheimlich spannend. Doch mit jeder Antwort tun sich viele neue Fragen auf. Auch die Bibel beschäftigt sich mit der Frage, woher wir kommen. Doch sie hat einen anderen Zugang zu dieser Frage nach dem Woher: Exakte zeitliche Abläufe oder die Frage, wie sich alles im Detail zugetragen hat, scheinen für die Schreiber und Sammler der biblischen Texte nebensächlich gewesen zu sein. Für sie war es offensichtlich kein Problem, dass die beiden Schöpfungsberichte am Anfang des Alten Testaments so völlig unterschiedlich sind. Lesen Sie doch selber mal nach und achten sie bewusst auf den Ablauf und den Inhalt der beiden Berichte! Sie werden überrascht sein. -

Gemeindebrief

Evangelisch in Tirschenreuth, Waldsassen und Umgebung Gemeindebrief November 2020 – Januar 2021 2 Inhalt Gedanken zur Jahreslosung 2021 ........................................................................... 1 Rückblick: Göttlicher Sommerabend Waldsassen .................................................. 5 Rückblick: Ferienaktion Tirschenreuth ................................................................... 6 Rückblick: Erntedank in Tirschenreuth und Waldsassen ........................................ 7 Rückblick: Mit Kindern Abendmahl feiern… ........................................................... 8 Kelch der Hoffnung für Tirschenreuth .................................................................... 9 Dekan Thomas Guba stellt sich vor....................................................................... 11 Christliche Meditation .......................................................................................... 13 Gottesdienst zur Amtseinführung Dekan Guba .................................................... 13 Ökumenische Bibelwoche in Waldsassen ............................................................. 14 Kinderbibelwoche in Tirschenreuth ...................................................................... 14 Glaubenskurs ........................................................................................................ 15 Freud und Leid ...................................................................................................... 16 Wir feiern Gottesdienst. Sicher. .......................................................................... -

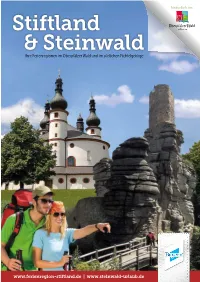

Stiftland & Steinwald

Stiftland & Steinwald Ihre Ferienregionen im Oberpfälzer Wald und im südlichen Fichtelgebirge 1 www.ferienregion-stiftland.de | www.steinwald-urlaub.de IMPRESSUM Herausgeber: Steinwald-Allianz Bräugasse 6, 92681 Erbendorf Tel. 09682/182219-0, Fax 09682/182219-22 www.steinwald-urlaub.de Ferienregion Stiftland Johannisplatz 11, 95652 Waldsassen Tel. 09632/88-160 Fax 09632/882160 www.ferienregion-stiftland.de Gestaltung: Wittmann Druck & Werbung, 95652 Waldsassen Bildnachweis: Archive der Tourismusreferate Stiftland/Steinwald, Archiv des Tourismuszentrums Oberpfälzer Wald Tirschenreuth, Luftbild A. Laumer, Weiden; J. Dostler, Erbendorf; B. Eckstein, Waldsassen; S. Gruber, Regensburg; shutterstock.com Druck: Spintler Druck und Verlag, 92637 Weiden i.d. Opf. Die Angaben wurden sorgfältig erhoben und bear- beitet. Änderungen und Irrtum vorbehalten. Dieser Prospekt dient lediglich der Absatzförderung und Ihrer Information. Aus unzutreffenden Angaben oder nicht erfüllten Leistungszusagen des jeweiligen Leis- tungsträger kann keine Schadensersatzpflicht geltend gemacht werden. Nachdruck, auch auszugsweise nur mit vorheriger Genehmigung der Herausgeber. Titelbild: Dreifaltigkeitskirche Kappl / Burgruine Weißenstein Rückseite: Lageplan / Impressionen Geschichtspark Bärnau-Tachov 2 INHALTSVERZEICHNIS Natur pur im Steinwald und Stiftland 4 Land der tausend Teiche 6 Wandern 8 Radeln 10 Museen 12 Klettern und bizarre Felsengebilde, Burgen und Schlösser 14 Ortsvorstellung Steinwald 16 Karte 17/18 Ortsvorstellung Stiftland 19 Sibyllenbad 20 Kunst, Kultur, -

Im Winter Erleben! Den Steinwald Mit Seiner Romantisch Verschneiten Winter- Landschaft Erleben Kann Man Am Besten, Wenn Man Sich Die

Für eine Stärkung zwischendurch oder für einen zünftigen Abschluss Ihrer Langlauftour bietet sich die Einkehr in einer der nachstehend genannten Gaststätten an: Pfaben: Waldhaus Hotel „Steinwaldhaus" Harlachberg: Landgasthof „Rosenberger" Friedenfels: „Schlossschänke Friedenfels" Hohenhard: „Marktredwitzer Haus" Fuchsmühl: Gasthof „Hackelstein" Herzogöd: „Heidi's Kaffeestüberl" Pechbrunn: Landgasthof „Obst“ Wiesau: Gaststätte „Sportzentrum“ Und um an Werktagen nicht vor verschlossenen Türen zu stehen, erkundigen Sie sich bitte vor Beginn Ihrer Loipentour über die aktuellen Önungszeiten bzw. Ruhetage der in Frage kommenden Gaststätten. Nähere Angaben zu den Gastronomiebetrieben nden Sie auf den Informationstafeln an den Parkplätzen, bzw. Loipeneinstiegsstellen. Sollten Sie eine Übernachtungsmöglichkeit für einen mehrtägigen Aufenthalt oder auch nur für ein Wochenende suchen, werden Sie sicher im Impressum Zweckgemeinschaft "Steinwaldloipe“ Internetangebot der Steinwald-Allianz unter Erbendorf - Friedenfels - Fuchsmühl - Pechbrunn - Pullenreuth - Waldershof - Wiesau - Naturpark www.steinwald-urlaub.de fündig. Steinwald - Bay. Staatsforsten - Güterverwaltung Friedenfels - Stadt Augsburg (Forst) Geschäftsstelle: Weitere Informationen: Gemeindeverwaltung Fuchsmühl Service-Telefon: 0180 / 57 83 469 Natürlich beraten Sie die Steinwald-Allianz (Tel.: Rathausplatz 1 www.fuchsmuehl.de /steinwaldloipe 95689 Fuchmühl 09682/1822190) und die örtlichen Tourist-Infos Tel. 09634 / 92090 gerne auch individuell. Bildernachweis: Fotolia, Robert Mertl im Winter