D04526d8725bdf721270a8e8c0

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

6D5n Lake Toba – Bohorok Tour

Warmest Greetings from Universal Tour & Travel has been established since 1966 and is one of the leading Travel Company in Indonesia. Along with our experienced and professional managers and tour- guides in the year 2016, we are ready to serve you for the coming 50 years. We appreciate very much for your trust and cooperation to us in the past and are looking forward to your continued support in the future. We wish 2016 will bring luck and prosperity to all of us. Jakarta, 01 January 2016 The Management of Universal Tour & Travel Table of Contents - Introduction 3 - Company Profile 4 - Our Beautiful Indonesia 5 - Sumatera 6 - Java 16 - Bali 40 - Lombok 48 - Kalimantan 56 - Sulawesi 62 - Irian Jaya 71 3 Company Profile Registered Name : PT. Chandra Universal Travel (Universal Tour & Travel) Established on : August 26, 1966 License No. : 100/D.2/BPU/IV/79 Member of : IATA, ASITA, ASTINDO, EKONID Management - Chairman : Dipl Ing. W.K. Chang - Executive Director : Hanien Chang - Business Development Director : Hadi Saputra Kurniawan - Tour Manager : I Wayan Subrata - Asst. Tour Manager : Ika Setiawaty - Travel Consultant Manager : Nuni - Account Manager : Sandhyana Company Activities - Ticketing (Domestic and International) - Inbound Tours - Travel Documents - Domestic Tours - Car & Bus Rental - Outbound Tours - Travel Insurance - Hotel Reservation Universal Tour & Travel was founded by Mr. Chang Chean Cheng (Chandra Kusuma) on 26 August 1966 and member of IATA in 1968 respectively. In the year between 1966 -1970, there were around 200 travel agents with or without travel agent licence and around 35 IATA agents. Our company started from 8-12 staffs in charged for Ticketing, Inbound Tour and Administration. -

(002) Surat Perpanjangan Akreditasi

BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL PROVINSI LAMPUNG Sekretariat: Jl. Cut Mutia No. 23 Gulak Galik Teluk Betung Bandar Lampung Website : www.banpaudpnflampung.com Email :[email protected] Nomor : 002/K/01/TU/I/2021 Bandar Lampung, 22 Januari 2020 Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Pemberitahuan Perpanjangan Akreditasi Kepada Yth. Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga (Daftar Lembaga Terlampir) di Lampung Dengan hormat, Menindaklanjuti Surat dari BAN PAUD dan PNF Nomor: 054//K//TU/1/2021 tertanggal 22 Januari 2020 Perihal Perpanjangan Akreditasi PAUD dan PNF. Berdasarkan hasil Keputusan Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi (RPKA) BAN PAUD dan PNF tanggal 18-19 Januari 2021, maka seluruh satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang telah habis masa berlaku akreditasinya pada tahun 2015 diperpanjang sampai dengan Desember Tahun 2021 (data satuan Pendidikan terlampir). Sehubungan dengan hal tersebut, maka seluruh satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang habis masa akreditasi pada tahun 2021 mengajukan akreditasi kembalui sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan oleh BAN PAUD dan PNF. Demikian surat inikami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi Lampung Dr. Hj. Betti Nuraini, M.M. Tembusan : Arsip BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL Sekretariat: Komplek Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung F Lantai 2 Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan Telepon: (021) 7658424, Faksimili: (021) 7698141 Laman : banpaudpnf.kemdikbud.go.id, Surel: [email protected] Nomor : 054/K/TU/I/2021 Jakarta, 22 Januari 2021 Lampiran : Seratus empat puluh empat lembar Perihal : Perpanjangan Akreditasi PAUD dan PNF Yth. -

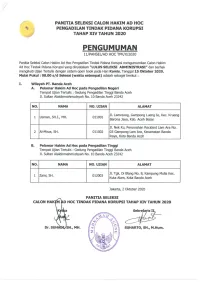

PENGUMUMAN Ll/PANSEL/AD HOC TPK/X/2020

PANITIA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TAHAP XIV TAHUN 2020 PENGUMUMAN ll/PANSEL/AD HOC TPK/X/2020 Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengumumkan Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi yang dinyatakan "LULUS SELEKSI ADMINISTRASI" dan berhak mengikuti Ujian Tertulis dengan sistem open book pada Hari Kamis, Tanggal 15 Oktober 2020, Mulai Pukul : 08.00 s/d Selesai (waktu setempat) adalah sebagai berikut : I. Wilayah PT. Banda Aceh A. Pelamar Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Tempat Ujian Tertulis : Gedung Pengadilan Tinggi Banda Aceh Jl. Sultan Alaidinmahmudsyah No. 10 Banda Aceh 23242 NO. NAMA NO. UJIAN ALAMAT Jl. Lamreung, Gampong Lueng Ie, Kec. Krueng 1 Usman, SH.I., MH. 011001 Barona Jaya, Kab. Aceh Besar Jl. Nek Ku, Perumahan Recident Lam Ara No. 2 Al-Mirza, SH. 011002 03 Gampong Lam Ara, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh B. Pelamar Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tinggi Tempat Ujian Tertulis : Gedung Pengadilan Tinggi Banda Aceh Jl. Sultan Alaidinmahmudsyah No. 10 Banda Aceh 23242 NO. NAMA NO. UJIAN ALAMAT Jl. Tgk. Di Blang No. 8, Kampung Mulia Kec. 1 Zaini, SH. 012003 Kuta Alam, Kota Banda Aceh Jakarta, 2 Oktober 2020 PANITIA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA KORUPSI TAHAP XIV TAHUN 2020 Dr. SUHA SUHARTO, SH., M.Hum. PANITIA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TAHAP XIV TAHUN 2020 PENGUMUMAN ll/PANSEL/AD HOC TPK/X/2020 Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengumumkan Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi yang dinyatakan "LULUS SELEKSI ADMINISTRASI" dan berhak mengikuti Ujian Tertulis dengan sistem open book pada Hari Kamis, Tanggal 15 Oktober 2020, Mulai Pukul : 08.00 s/d Selesai (waktu setempat) adalah sebagai berikut : II. -

![Archipel, 100 | 2020 [En Ligne], Mis En Ligne Le 30 Novembre 2020, Consulté Le 21 Janvier 2021](https://docslib.b-cdn.net/cover/8932/archipel-100-2020-en-ligne-mis-en-ligne-le-30-novembre-2020-consult%C3%A9-le-21-janvier-2021-398932.webp)

Archipel, 100 | 2020 [En Ligne], Mis En Ligne Le 30 Novembre 2020, Consulté Le 21 Janvier 2021

Archipel Études interdisciplinaires sur le monde insulindien 100 | 2020 Varia Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/archipel/2011 DOI : 10.4000/archipel.2011 ISSN : 2104-3655 Éditeur Association Archipel Édition imprimée Date de publication : 15 décembre 2020 ISBN : 978-2-910513-84-9 ISSN : 0044-8613 Référence électronique Archipel, 100 | 2020 [En ligne], mis en ligne le 30 novembre 2020, consulté le 21 janvier 2021. URL : http://journals.openedition.org/archipel/2011 ; DOI : https://doi.org/10.4000/archipel.2011 Ce document a été généré automatiquement le 21 janvier 2021. Association Archipel 1 SOMMAIRE In Memoriam Alexander Ogloblin (1939-2020) Victor Pogadaev Archipel a 50 ans La fabrique d’Archipel (1971-1982) Pierre Labrousse An Appreciation of Archipel 1971-2020, from a Distant Fan Anthony Reid Echos de la Recherche Colloque « Martial Arts, Religion and Spirituality (MARS) », 15 et 16 juillet 2020, Institut de Recherches Asiatiques (IRASIA, Université d’Aix-Marseille) Jean-Marc de Grave Archéologie et épigraphie à Sumatra Recent Archaeological Surveys in the Northern Half of Sumatra Daniel Perret , Heddy Surachman et Repelita Wahyu Oetomo Inscriptions of Sumatra, IV: An Epitaph from Pananggahan (Barus, North Sumatra) and a Poem from Lubuk Layang (Pasaman, West Sumatra) Arlo Griffiths La mer dans la littérature javanaise The Sea and Seacoast in Old Javanese Court Poetry: Fishermen, Ports, Ships, and Shipwrecks in the Literary Imagination Jiří Jákl Autour de Bali et du grand Est indonésien Śaivistic Sāṁkhya-Yoga: -

AL-ULUM JURNAL PENDIDIKAN ISLAM DOI: 10.30596/Al-Ulum.V%Vi%I.55 ||Vol

AL-ULUM JURNAL PENDIDIKAN ISLAM DOI: 10.30596/al-ulum.v%vi%i.55 ||Vol. 1, N0. 2 (2020) Pola Kerjasama Guru Dan Orang Tua Pada Masa Pandemi Covid 19 Di RA Masjid Agung Medan Polonia Laila Wardati 1*, Nurul Husna 2, Ade Khairunisa 3, Hagustina Lubis 4, STAI Sumatera Medan *1, 2,3,4, *1email: [email protected] 2email: [email protected] 3email : [email protected] 4 email: [email protected] Abstract: The purpose of this study was to analyze, (1) Artikel Info Problems of online learning at RA Masjid Agung Medan Received: Polonia, (2) Collaboration patterns between parents and 06 March 2020 teachers in managing online learning at the Grand Mosque Revised: of Medan Polonia, and (3) obstacles faced in collaboration 07 Mei 2020 between teachers. and parents. The research method used in Accepted: this research is a qualitative method based on descriptive 16 September 2020 studies. The results showed that. Some of the difficulties Published: faced by parents in online learning are as follows: (1) 04 Oktober 2020 Difficulty in identifying the behavior and initial characteristics of students, (2) Decreasing interest and motivation of children in learning, (3) Difficulty and minimal collaboration between parents and teachers, (4) ) Constrained by networks and internet facilities, (5) Problems in evaluating student learning outcomes, (6) Collaboration patterns between parents and teachers in managing online learning at the Grand Mosque of Medan Polonia. As for the pattern of cooperation between teachers and parents during online learning, there are two patterns, namely the permanent cooperation pattern and the tentative cooperation pattern. Meanwhile, the obstacles faced were (1) Difficulty communicating with parents outside school hours, (2) Constraints in understanding each other's conditions. -

Evaluation of Quality of Building Maintenance in Ampel Mosque Surabaya

Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 3, 2 (2018): 216-230 Website: journal.uinsgd.ac.id/index.php/jw ISSN 2502-3489 (online) ISSN 2527-3213 (print) EVALUATION OF QUALITY OF BUILDING MAINTENANCE IN AMPEL MOSQUE SURABAYA Agung Sedayu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Jln.Gajayana 50 Malang, Jawa Timur, Indonesia E-mail: [email protected] _________________________ Abstract The Ampel Mosque Surabaya East Java Indonesia is a historic mosque that became one of the centers of the spread of Islam in Java by Sunan Ampel. The mosque is a historic site to get attention in care and maintenance on the physical components of the building to prevent the occurrence of damage. This study aims to evaluate the quality of maintenance of Ampel Surabaya mosque building. This study considers social-culture aspects and technical aspects as an instrument to support building maintenance and reliability enhancement. The quality of the maintenance affects the reliability of mosque building construction. The evaluation is done by considering the user's perception of the facility to worship in the mosque of Ampel. The method used is Structural Equation Modeling (SEM). The result of the research shows four variables that make up the model namely: Structural Component, Architectural Component as exogenous manifest variable 2, Quality Maintenance, and Construction Reliability. Relationships between variables indicate a strong level of significance. The path diagram model obtained is explained that the variability of Maintenance Quality is explained by Structural Component and Architectural Component of 81.6%, while Construction Reliability can be explained by Structural Component, Maintenance Quality, and Architectural Component variability of 87.2%. -

Discover MEDAN 3D MEDAN ITINERARY

ITINERARY DAY 01: MEDAN/RRIVAL - CITY SPLENDOUR EXPERIENCE (D) Horas! Medan, met upon arrival, met your Local Tour Guide and directly transferred to your hotel for check-in and refreshing. Medan is the booming city of Medan, capital of North Sumatra, is an economic hub and commercial centre for the region. This is the largest city in Sumatra attracting residents from all over Indonesia who come here to do business. Your Guided Medan city sightseeing tour includes: Asam Kumbang, home to nearly 2,000 crocodiles of different sizes and species The Grand Mosque of Medan is an impressive sight complete with Arabesque domes and crystal chandeliers The Palace of the Sultan Maimoon you can see photos and memorabilia from the days of royalty. The building’s design reflects Malay influences, painted in a yellow trim (the color of Malay royalty) Dinner served at Lubu Idai Restaurant DAY 02: HISTORICAL SIGHTS EXPERIENCE (B/L/D) A busy and sprawling metropolis with the population of Medan is diverse that represent virtually every ethnicity in Indonesia including Batak, Malay, Javanese, Minang, Acehnese, Indians and Chinese. Your historical and heritage touring of the city will includes: Jalan Jenderal Ahmad Yani, is the Old China Town of Medan, educate yourself about Medan, on the colonial main street CHONG A FIE Mansion in an original building is a lovely spot to sit on the history of Medan Medan’s Chinatown, here you will find everything from heavy machinery to toiletries. Temple Shri Mariamman, built in 1885 in Madras Village Our Lady of Vailankanni, is celebrated Roman Catholic title of the Blessed Virgin Mary Museum Negara, Soak up some culture and educate yourself about Indonesian traditions. -

Jam'iyyah Nahdlatul Ulama

KATA PENGANTAR RAIS SYURIYAH PCNU PONOROGO NU DAN BUDAYA OTOKRITIK Assalamu’alaikum Wr. Wb. Bismillahirrahmanirrahim Tiada kata yang pantas terucap selain rasa syukur kepada Allah SWT., atas pertolongan-Nya, buku dengan judul Membaca dan Menggagas NU ke Depan: Senarai Pemikiran Orang Muda NU bisa terbit di hadapan sidang pembaca. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Litbang PCNU Ponorogo dan PC ISNU Ponorogo atas prakarsa dan kerja kerasnya menerbitkan buku Senarai Pemikiran ini. Buku ini diharapkan bisa menjadi awal perkembangan dan transformasi tradisi NU di Ponorogo, yakni dari tradisi oral ke tradisi tulis. Sebagaimana NU kaya akan tradisi, akan tetapi pembacaan terhadap tradisi tersebut tidak banyak didokumentasikan dalam bentuk buku. Padahal buku lebih memungkinkan untuk dibaca dan diapresiasi banyak kalangan, bahkan lintas generasi sekalipun. Inilah makna silsilah atau transmisi keilmuan yang tidak asing lagi bagi masyarakat NU. Membaca judul buku ini berikut topik-topik yang ditawarkan, buku ini bisa dinilai sebagai bentuk otokritik terhadap “kemapanan” tradisi NU di Ponorogo. Budaya otokritik sesungguhnya bukan hal yang asing, bahkan menggejala dalam tradisi agama dan keagamaan, serta organisasi keagamaan. Otokritik atau kritik internal dari pemeluk agama, atau penganut organisasi keagamaan mempunyai nilai yang sangat strategis. Otokritik adalah penanda kesadaran untuk bangkit dan maju sesuai dengan dinamika kemajuan zaman. Senyampang kritik tersebut tidak mengarah pada relativisme, atau bahkan nihilisme. Karena “menjadi maju” tidak bermakna meninggalkan v Membaca dan Menggagas NU ke Depan sama sekali tradisi dan nilai-nilai adiluhung, akan tetapi mengawinkan tradisi dengan semangat zaman. Tanpa ada perkawinan antara tradisi dan kemajuan zaman, justru organisasi ini akan ditanggalkan oleh para anggotanya. Bukankah NU mempunyai slogan al-muhafadah ‘ala al-qadim al-shalih wa al-akhd bi al-jadid al-ashlah. -

Lampiran 16. Infrastruktur Jaringan Irigasi Dan Air Bersih. 1). Gambar Danau Tasikardi Dewasa Ini. Keterangan: Danau Tasikardi D

Lampiran 16. Infrastruktur Jaringan Irigasi dan Air Bersih. 1). Gambar Danau Tasikardi Dewasa Ini. Keterangan: Danau Tasikardi dibangun pada masa Sultan Maulana Yusuf, merupakan penampung air yang digunakan untuk keperluan irigasi pertanian dan sumber air bersih di Kesultanan Banten. Untuk memproses air bersih, air diproses menggunakan sistem pangindelan (penyaringan) melalui tiga tahap, yaitu: Pangindelan Abang, Pangindelan Putih dan Pangindelan Emas. Sumber: Dokumen pribadi, Rabu, 12 Juni 2013. 2). Gambar Pangindelan Abang, tempat untuk proses awal dalam menyaring air bersih. Jaraknya dari Danau Tasikardi. yaitu sekitar 200 meter. Sumber: Dokumen pribadi, Rabu, 12 Juni 2013. 3). Gambar Pangindelan Putih, tempat kedua untuk memrproses air bersih. Jaraknya sekitar 200 meter ke arah utara Pangindelan Abang. Sumber: Dokumen pribadi, Rabu, 12 Juni 2013. 4). Gambar Pangindelan Emas, tempat terakhir dari keseluruhan proses penyaringan. Atap bangunan ini tampak hancur. Sumber: Dokumen pribadi, Rabu, 12 Juni 2013. 5). Gambar saluran air yang menghubungkan pangindelan dengan Keraton Surosowan. Sumber: Dokumen pribadi, Selasa, 11 Juni 2013. 6). Gambar saluran air di dekat Keraon Surosowan Sumber:Dokumen Pribadi, Jumat, 7 Juni 2013. 7). Gambar pipa-pipa yang digunakan untuk menyalurkan air bersih. Sumber: Dokumen pribadi, Rabu, 12 Juni 2013. Lampiran 18. Jembatan Rante. Gambar Jembatan Rante. Keterangan: Jembatan Rante menghubungkan dua jalan utama yang terdapat di Kota Banten. Jembatan ini juga difungsikan sebagai Tolhuis, yaitu tempat untuk menarik pajak perahu-perahu dagang kecil yang melintas. Sumber: Dokumen Pribadi, Rabu, 12 Juni 2013. Lampiran 19. Suasana Kampung Kasunyatan Beserta Bangunan Penting di Sekitarnya. 1). Gambar salah satu jalan di Kampung Kasunyatan Sumber: Dokumentasi pribadi, Jumat, 7 Juni 2013. 2). -

Conceptualizing Mosque Tourism: a Central Feature of Islamic and Religious Tourism

International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage Volume 3 Issue 2 Selection of Papers from International Article 2 Conference 2015 (V1) 2015 Conceptualizing Mosque Tourism: A central feature of Islamic and Religious Tourism. Kristel Kessler Leeds Beckett University, [email protected] Follow this and additional works at: https://arrow.tudublin.ie/ijrtp Part of the Tourism and Travel Commons Recommended Citation Kessler, Kristel (2015) "Conceptualizing Mosque Tourism: A central feature of Islamic and Religious Tourism.," International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage: Vol. 3: Iss. 2, Article 2. doi:https://doi.org/10.21427/D7RB0G Available at: https://arrow.tudublin.ie/ijrtp/vol3/iss2/2 Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 License. © International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage ISSN : 2009-7379 Available at: http://arrow.dit.ie/ijrtp/ Volume 3(ii) 2015 Conceptualizing Mosque Tourism: A Central Feature of Islamic and Religious Tourism Kristel Kessler Leeds Beckett University, UK. [email protected] The increasing size of the worldwide Muslim population and the modernization of Arab countries on the international scene reinforce the rising trend of Islamic Tourism. Indeed, Islamic Tourism has gained much interest in recent years and is considered to be a very promising niche in the near future. This fairly new concept can simply be defined as intra-Muslim and intra-Arab tourism and considering Muslim countries are an emerging tourism market, this is a product with significant economic potential. It is also viewed as tourism that respects Islamic religious principles and is consequently referred to as “Halal Tourism”. -

Shiura-Cowries-2017.Pdf

Mongolia 32 Munkhtulga Rinchinkhorol Protection of Cultural Heritage in Urban Areas in Mongolia: The Tonyukuk Complex Nepal 39 Suresh Suras Shrestha Post Earthquake Conservation, Reconstruction and Rehabilitation in Nepal: Current Status New Zealand 44 Matthew Schmidt Heritage on the Move: The preservation of William Gilbert Rees ca. 1864 Meat Shed Pakistan 50 Tahir Saeed A Recent Study of the Individual Buddha Stone Sculptures from Gandhara, Pakistan Philippines 56 Louella Solmerano Revilla Restoration of the Roman Catholic Manila Metropolitan Cathedral-Basilica Sri Lanka 62 D.A. Rasika Dissanayaka Vee bissa and Atuwa: Earthen Structures for Storing Granary in Ancient Sri Lanka Uzbekistan 66 Akmal Ulmasov Preliminary Results of Archaeological Researches in the Karatepa Buddhist Center (in 2014-2015) Vanuatu 70 Richard Shing Identifying Potential Archaeological Sites on a Polynesian Outlier – Preliminary Archaeological Survey on Futuna Bangladesh Bangladesh Especial Type of Ancient Pottery — Northern Black Polished Ware (NBPW) — Obtained from Mahasthangarh (Ancient Pundranagara) Archaeological Site and Its Chronological Study Mst. Naheed Sultana, Regional Director Department of Archaeology, Ministry of Cultural Affairs, People’s Republic of Bangladesh Introduction: Clay or mud is a very ordinary thing, and is thickened grooved rim. There was very fine fabric, with a simply a covering of earth. This earth has been used for grey and black core and well levigated. Both surfaces were different works since 10,000 years ago (Singh 1979:1). For very smooth, and were black slipped, red slipped and our existence in the world, in our daily work, in religious, polished. cultural, and political works and royal orders, clay has been the greatest and most invaluable material. -

(STUDI ATAS ATAP TRADISI DAN ATAP KUBAH) SKRIPSI Diajukan

KAJIAN SOSIOLOGIS PADA TRANSFORMASI ATAP MASJID DI KOTA PALEMBANG (STUDI ATAS ATAP TRADISI DAN ATAP KUBAH) SKRIPSI Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Humaniorah (S. Hum) dalam Ilmu Sejarah Peradaban Islam Oleh: JONI APERO NIM. 13420034 JURUSAN SEJARAH PERADABAN ISLAM FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG 2018 NOMOR: B- 1005/Un.09/IV.1/PP.01/05/2018 SKRIPSI KAJIAN SOSIOLOGIS PADA TRANSF'ORMASI ATAP MASJID DI KOTA PALEMBAIIG Yang telah disusun dan dipersiapkan oleh Joni Apem NrM. 13420034 Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Pada tanggal 1 4 Mei 20 I 8 Susunan Dewan Pembimbins dan Pensuii Sekretflris /ilr\ aluddin Nico Octari6 A. M.A. Pembimbing I Dr. Nor Huda Ali. M.Ag.. M.A. NIP. 19701i14 200003 1 002 NrP.1y1t124 2 Pembimbins II Penguji { Dra. Retno Purwanti. M.Hum NIP. 1965103 1 199203 2 002 NIP. 19730114 200501 2 006 Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum.) Tanggal, 3l Mei 2018 Ketua Program Studi Sejarah Peradaban Islam Padila- S.S.. M.Hum. 1 114 200003 1 002 NrP.19760723 2007t0 1 003 PERSE,TUJUAI\ PEMBIMBING Skripsi yang disusun oleh Joni Apero, NIM. 13420034 Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji Palembang, 16 April 2018 Pembimbing I, k Dr. Nor lluda AIi. M. Ae.. M.A. NrP. 19701114 200003 I 002 Palembang, 16 April 2018 Pembimbing II, Dra. Retno Purwanti. M. Hum. NrP. 19651031 199203 2 002 NOTA DINAS Perihal : Skripsi Saudara Joni Apero KepadaYflr, Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah palembang Assalamualaikum lfi.