Valichilibertà.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Carlo Azeglio Ciampi

Carlo Azeglio Ciampi Italia, Primer ministro (1993-1994) y presidente de la República (1999-2006) Duración del mandato: 18 de Maig de 1999 - de de Nacimiento: Livorno, provincia de Livorno, región de Toscana, 09 de Desembre de 1920 Defunción: Roma, región de Lacio, 16 de Setembre de 2016</p> Partido político: sin filiación Professió: Funcionario de banca Resumen http://www.cidob.org 1 of 3 Biografía Cursó estudios en Pisa en su Escuela Normal Superior, por la que se diplomó en 1941, y en su Universidad, por la que en 1946 obtuvo una doble licenciatura en Derecho y Letras. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió en el Ejército italiano y tras la caída de Mussolini en 1943 estuvo con los partisanos antinazis. En 1945 militó en el Partido de Acción de Ferruccio Parri, pero pronto se desvinculó de cualquier organización política. En 1946 entró a trabajar por la vía de oposiciones en el Banco de Italia, institución donde desarrolló toda su carrera hasta la cúspide. Sucesivamente fue técnico en el departamento de investigación económica (1960-1970), jefe del departamento (1970-1973), secretario general del Banco (1973-1976), vicedirector general (1976-1978), director general (1978-1979) y, finalmente, gobernador (1979-1993). Considerado un economista de formación humanista, Ciampi salvaguardó la independencia del banco del Estado y se labró una imagen de austeridad y apego al trabajo. Como titular representó a Italia en las juntas de gobernadores de diversas instituciones financieras internacionales. Con su elección el 26 de abril de 1993 por el presidente de la República Oscar Luigi Scalfaro (por primera vez sin consultar a los partidos) para reemplazar a Giuliano Amato, Ciampi se convirtió en el primer jefe de Gobierno técnico, esto es, no adscrito a ninguna formación, desde 1945, si bien algunos líderes políticos insistieron en sus simpatías democristianas. -

October 22, 1962 Amintore Fanfani Diaries (Excepts)

Digital Archive digitalarchive.wilsoncenter.org International History Declassified October 22, 1962 Amintore Fanfani Diaries (excepts) Citation: “Amintore Fanfani Diaries (excepts),” October 22, 1962, History and Public Policy Program Digital Archive, Italian Senate Historical Archives [the Archivio Storico del Senato della Repubblica]. Translated by Leopoldo Nuti. http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/115421 Summary: The few excerpts about Cuba are a good example of the importance of the diaries: not only do they make clear Fanfani’s sense of danger and his willingness to search for a peaceful solution of the crisis, but the bits about his exchanges with Vice-Minister of Foreign Affairs Carlo Russo, with the Italian Ambassador in London Pietro Quaroni, or with the USSR Presidium member Frol Kozlov, help frame the Italian position during the crisis in a broader context. Credits: This document was made possible with support from the Leon Levy Foundation. Original Language: Italian Contents: English Translation The Amintore Fanfani Diaries 22 October Tonight at 20:45 [US Ambassador Frederick Reinhardt] delivers me a letter in which [US President] Kennedy announces that he must act with an embargo of strategic weapons against Cuba because he is threatened by missile bases. And he sends me two of the four parts of the speech which he will deliver at midnight [Rome time; 7 pm Washington time]. I reply to the ambassador wondering whether they may be falling into a trap which will have possible repercussions in Berlin and elsewhere. Nonetheless, caught by surprise, I decide to reply formally tomorrow. I immediately called [President of the Republic Antonio] Segni in Sassari and [Foreign Minister Attilio] Piccioni in Brussels recommending prudence and peace for tomorrow’s EEC [European Economic Community] meeting. -

Lista Location English.Xlsx

LOCATIONS LIST Postal City Name Address Code ABANO TERME 35031 DIBRA KLODIANA VIA GASPARE GOZZI 3 ABBADIA SAN SALVATORE 53021 FABBRINI CARLO PIAZZA GRAMSCI 15 ABBIATEGRASSO 20081 BANCA DI LEGNANO VIA MENTANA ACCADIA 71021 NIGRO MADDALENA VIA ROMA 54 ACI CATENA 95022 PRINTEL DI STIMOLO PRINCIPATO VIA NIZZETI 43 ACIREALE 95024 LANZAFAME ALESSANDRA PIAZZA MARCONI 12 ACIREALE 95024 POLITI WALTER VIA DAFNICA 104 102 ACIREALE 95024 CERRA DONATELLA VIA VITTORIO EMANUELE 143 ACIREALE 95004 RIV 6 DI RIGANO ANGELA MARIA VIA VITTORIO EMANUELE II 69 ACQUAPENDENTE 01021 BONAMICI MANUELA VIA CESARE BATTISTI 1 ACQUASPARTA 05021 LAURETI ELISA VIA MARCONI 40 ACQUEDOLCI 98076 MAGGIORE VINCENZO VIA RICCA SALERNO 43 ACQUI TERME 15011 DOC SYSTEM VIA CARDINAL RAIMONDI 3 ACQUI TERME 15011 RATTO CLAUDIA VIA GARIBALDI 37 ACQUI TERME 15011 CASSA DI RISPARMIO DI ALESSAND CORSO BAGNI 102 106 ACQUI TERME 15011 CASSA DI RISPARMIO DI ALESSAND VIA AMENDOLA 31 ACRI 87041 MARCHESE GIUSEPPE ALDO MORO 284 ADRANO 95031 LA NAIA NICOLA VIA A SPAMPINATO 13 ADRANO 95031 SANTANGELO GIUSEPPA PIAZZA UMBERTO 8 ADRANO 95031 GIULIANO CARMELA PIAZZA SANT AGOSTINO 31 ADRIA 45011 ATTICA S R L RIVIERA GIACOMO MATTEOTTI 5 ADRIA 45011 SANTINI DAVIDE VIA CHIEPPARA 67 ADRIA 45011 FRANZOSO ENRICO CORSO GIUSEPPE MAZZINI 73 AFFI 37010 NIBANI DI PAVONE GIULIO AND C VIA DANZIA 1 D AGEROLA 80051 CUOMO SABATO VIA PRINCIPE DI PIEMONTE 11 AGIRA 94011 BIONDI ANTONINO PIAZZA F FEDELE 19 AGLIANO TERME 14041 TABACCHERIA DELLA VALLE VIA PRINCIPE AMEDEO 27 29 AGNA 35021 RIVENDITA N 7 VIA MURE 35 AGRIGENTO -

Media E Informazione - Lunedi 1 E Martedì 2 Giugno 2020 (N

1 Università IULM Osservatorio su comunicazione pubblica, public branding e trasformazione digitale Direttore scientifico: prof. Stefano Rolando ([email protected]) Comunicazione e situazione di crisi https://www.iulm.it/it/sites/osservatorio-comunicazione-in-tempo-di-crisi/comunicare-in-tempo-di-crisi Media e informazione - Lunedi 1 e Martedì 2 giugno 2020 (n. 90-n.91) Rallentamento Il 2 giugno del 1946, attraverso referendum istituzionale, gli italiani scelsero di porre fine alla forma monarchica del Paese, anche a causa della commistione con il ventennio fascista, optando per la forma repubblicana. Con 12.182.855 voti, il 54,3% dei votanti scelse la Repubblica, con 10.362.709, il 45,7% dei votanti scelse la Monarchia. L’affluenza fu dell’89,08%. Solo l’11% degli italiani scelse l’astensione. La carta geo-politica dell’Italia fu molto segnata da quel voto: il centro-nord ebbe una dominante di voto repubblicano, il centro-sud e isole ebbe una dominante di voto monarchico. Il governo in carica fino a fine 1945 presieduto dall’azionista Ferruccio Parri e il successivo presieduto dal dc Alcide De Gasperi prepararono l’insediamento dell’Assemblea costituente che – con le presidenze del socialista Giuseppe Saragat e poi del comunista Umberto Terracini – si insediò il 26 giugno del 1946 e terminò i suoi lavori, un mese dopo la promulgazione in G.U. della Costituzione repubblicana, il 31 gennaio del 1948. Nel frattempo il Paese fu governato con tre mandati consecutivi dall’esecutivo presieduto da De Gasperi. Alla Costituente la DC ebbe il 35,2% dei voti, i socialisti il 20,7%, i comunisti il 18,9%, i liberali il 6,8%, i “qualunquisti” il 5,3%, i repubblicani il 4,4% gli azionisti l’1,5%. -

Quaderni D'italianistica : Revue Officielle De La Société Canadienne

ANGELO PRINCIPE CENTRING THE PERIPHERY. PRELIMINARY NOTES ON THE ITALLVN CANADL\N PRESS: 1950-1990 The Radical Press From the end of the Second World War to the 1980s, eleven Italian Canadian radical periodicals were published: seven left-wing and four right- wing, all but one in Toronto.' The left-wing publications were: II lavoratore (the Worker), La parola (the Word), La carota (the Carrot), Forze nuove (New Forces), Avanti! Canada (Forward! Canada), Lotta unitaria (United Struggle), and Nuovo mondo (New World). The right-wing newspapers were: Rivolta ideale (Ideal Revolt), Tradizione (Tradition), // faro (the Lighthouse or Beacon), and Occidente (the West or Western civilization). Reading these newspapers today, one gets the impression that they were written in a remote era. The socio-political reality that generated these publications has been radically altered on both sides of the ocean. As a con- sequence of the recent disintegration of the communist system, which ended over seventy years of East/West confrontational tension, in Italy the party system to which these newspapers refer no longer exists. Parties bear- ing new names and advancing new policies have replaced the older ones, marking what is now considered the passage from the first to the second Republic- As a result, the articles on, or about, Italian politics published ^ I would like to thank several people who helped in different ways with this paper. Namely: Nivo Angelone, Roberto Bandiera, Damiano Berlingieri, Domenico Capotorto, Mario Ciccoritti, Elio Costa, Celestino De luliis, Odoardo Di Santo, Franca lacovetta, Teresa Manduca, Severino Martelluzzi, Roberto Perin, Concetta V. Principe, Guido Pugliese, Olga Zorzi Pugliese, and Gabriele Scardellato. -

Fascicolo De Nicola

Ufficio comunicazione istituzionale 1 1 0 2 e l Italiani i r chehannofattol’Italia: p a - 0 1 . EnricoDeNicola n , a i r e r b i L n i i r t n o c n i A cura dell’Ufficio comunicazione istituzionale del Senato della Repubblica. © 2011 Senato della Repubblica Finito di stampare nel mese di aprile 2011 presso il Centro riproduzione documenti. La presente pubblicazione è edita dal Senato della Repubblica. Non è destinata alla vendita ed è utilizzata solo per scopi di comunicazione istituzionale. Incontri in Libreria 2011 3 Italianichehannofattol’Italia Nell'ambito delle manifestazioni per i 150 anni dell'unità d'Italia l’Ufficio comunicazione istituzio - nale del Senato organizza presso la Libreria in via della Maddalena 27 un programma di incontri dal titolo “Italiani che hanno fatto l'Italia". L'iniziativa ha l'obiettivo di far conoscere alle nuove generazioni importanti personalità del nostro Paese protagoniste dei lavori dell'Aula di Palazzo Madama. Le personalità a cui sono dedicati gli incontri sono state scelte tra quelle che hanno ricoperto il ruolo di senatori a vita o di Presidenti del Senato e fanno riferimento oltre che al mondo della politica, anche a quelli della cultura, dello spettacolo e delle attività produttive. Agli incontri partecipano le scuole secondarie di II grado che visitano il Senato. L’appuntamento del mese di aprile 2011, a 60 anni dall’elezione alla Presidenza del Senato della Repubblica, è dedicato a Enrico De Nicola. Per ricordarne la figura questa pubblicazione contiene il messaggio del Capo provvisorio dello 4 Incontri in Libreria 2011 Stato letto durante i lavori dell’Assemblea costituen - te (15 luglio 1946), il discorso di insediamento a Pre - sidente del Senato del 5 maggio 1951 e un interven - to durante i lavori dell’Assemblea di Palazzo Mada - ma sul disegno di legge Provvedimenti a favore della città di Napoli (3 marzo 1953). -

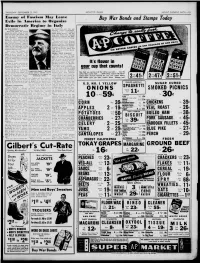

Gilbert S Cut-Rate I

THURSDAY—SEPTEMBER 23, 1943 MONITOR LEADER MOUNT CLEMENS, MICH 13 Ent k inv oh* May L« kav«* Buy War Bonds and Stamps Today Exile in i\meriea to Orijaiiixe w • ll€kiiioi*ralir hi Italy BY KAY HALLE ter Fiammetta. and his son Written for M A Service Sforzino reached Bordeaux, Within 25 year* the United where they m* to board a States has Riven refuge to two Dutch tramp steamer. For five great European Democrats who long days before they reached were far from the end of their Falmouth in England, the Sfor- rope politically. Thomas Mas- zas lived on nothing but orang- aryk. the Czech patriot, after es. a self-imposed exile on spending It war his old friend, Winston shores, return ! after World our Churchill, who finally received to it War I his homrlan after Sforza in London. the The Battle of had been freed from German Britain yoke—as the had commenced. Church- the President of approved to pro- newly-formed Republic—- ill Sforza side i Czech ceed to the United States and after modeled our own. keep the cause of Italian democ- Now, with the collapse of racy aflame. famous exile Italy, another HEADS “FREE ITALIANS” He -* an... JC. -a seems to be 01. the march. J two-year Sforza’-i American . is Count Carlo Sforza, for 20 exile has been spent in New’ years the uncompromising lead- apartment—- opposition York in a modest er of the Democratic that is, he not touring to Italy when is to Fascism. His return the country lecturing and or- imminent seem gazing the affairs of the 300,- Sforza is widely reg rded as in 000 It's flnuor Free Italians in the Western the one Italian who could re- Hemisphere, w hom \e leads construct a democratic form of His New York apartment is government for Italy. -

Italy's Atlanticism Between Foreign and Internal

UNISCI Discussion Papers, Nº 25 (January / Enero 2011) ISSN 1696-2206 ITALY’S ATLANTICISM BETWEEN FOREIGN AND INTERNAL POLITICS Massimo de Leonardis 1 Catholic University of the Sacred Heart Abstract: In spite of being a defeated country in the Second World War, Italy was a founding member of the Atlantic Alliance, because the USA highly valued her strategic importance and wished to assure her political stability. After 1955, Italy tried to advocate the Alliance’s role in the Near East and in Mediterranean Africa. The Suez crisis offered Italy the opportunity to forge closer ties with Washington at the same time appearing progressive and friendly to the Arabs in the Mediterranean, where she tried to be a protagonist vis a vis the so called neo- Atlanticism. This link with Washington was also instrumental to neutralize General De Gaulle’s ambitions of an Anglo-French-American directorate. The main issues of Italy’s Atlantic policy in the first years of “centre-left” coalitions, between 1962 and 1968, were the removal of the Jupiter missiles from Italy as a result of the Cuban missile crisis, French policy towards NATO and the EEC, Multilateral [nuclear] Force [MLF] and the revision of the Alliance’ strategy from “massive retaliation” to “flexible response”. On all these issues the Italian government was consonant with the United States. After the period of the late Sixties and Seventies when political instability, terrorism and high inflation undermined the Italian role in international relations, the decision in 1979 to accept the Euromissiles was a landmark in the history of Italian participation to NATO. -

Scelba, Mario

Scelba, Mario S. nacque a Caltagirone, in provincia di Catania, nel 1901. Sin da giovane si avvicinò al movimento cattolico, in particolare all’esponente di punta del neonato Partito popolare, don Luigi Sturzo, di cui divenne nel primo dopoguerra uno stretto collaboratore. Ostile al fascismo, come altri giovani esponenti del PPI, visse con amarezza la decisione di vari esponenti popolari di allinearsi al fascismo, nonché il cauto atteggiamento assunto dalla Chiesa cattolica nei confronti del regime. Durante gli anni della dittatura decise di rinunciare a un’attività politica aperta. Nel 1942 fu comunque uno dei primi esponenti cattolici a favorire la nascita nella clandestinità del nuovo partito che avrebbe assunto il nome di Democrazia cristiana (DC). Fin dalle prime fasi di vita della DC S. si collocò su moderate una linea moderata; le sue posizioni si rifacevano a quelle espresse da Alcide De Gasperi, tanto da essere nominato nel 1944, in occasione del primo congresso democristiano tenutosi a Napoli, vicesegretario del partito. Con la formazione del governo guidato da Ferruccio Parri, il ruolo di S. quale esponente di rilievo della DC era confermato dalla sua nomina a ministro delle Poste e Telecomunicazioni, incarico che egli mantenne nei due governi, guidati da De Gasperi tra la fine del 1945 e il 1946. In quest’ultimo anno S. veniva eletto all’Assemblea costituente e nel 1948 sarebbe divenuto deputato, restando membro dell’assemblea di Montecitorio sino al 1968 (da quell’anno fino al 1979 avrebbe ricoperto il ruolo di senatore). Nel 1947, con la fine dell’esperienza di coalizione antifascista e con l’uscita dal governo del Partito comunista italiano (PCI) e del Partito socialista italiano (PSI), De Gasperi formava un primo governo centrista, che avrebbe tra l’altro dovuto affrontare la difficile prova delle prime elezioni politiche dell’Italia repubblicana nell’aspro clima di scontro, accentuato dall’emergere della Guerra fredda. -

Appendix: Einaudi, President of the Italian Republic (1948–1955) Message After the Oath*

Appendix: Einaudi, President of the Italian Republic (1948–1955) Message after the Oath* At the general assembly of the House of Deputies and the Senate of the Republic, on Wednesday, 12 March 1946, the President of the Republic read the following message: Gentlemen: Right Honourable Senators and Deputies! The oath I have just sworn, whereby I undertake to devote myself, during the years awarded to my office by the Constitution, to the exclusive service of our common homeland, has a meaning that goes beyond the bare words of its solemn form. Before me I have the shining example of the illustrious man who was the first to hold, with great wisdom, full devotion and scrupulous impartiality, the supreme office of head of the nascent Italian Republic. To Enrico De Nicola goes the grateful appreciation of the whole of the people of Italy, the devoted memory of all those who had the good fortune to witness and admire the construction day by day of the edifice of rules and traditions without which no constitution is destined to endure. He who succeeds him made repeated use, prior to 2 June 1946, of his right, springing from the tradition that moulded his sentiment, rooted in ancient local patterns, to an opinion on the choice of the best regime to confer on Italy. But, in accordance with the promise he had made to himself and his electors, he then gave the new republican regime something more than a mere endorsement. The transition that took place on 2 June from the previ- ous to the present institutional form of the state was a source of wonder and marvel, not only by virtue of the peaceful and law-abiding manner in which it came about, but also because it offered the world a demonstration that our country had grown to maturity and was now ready for democracy: and if democracy means anything at all, it is debate, it is struggle, even ardent or * Message read on 12 March 1948 and republished in the Scrittoio del Presidente (1948–1955), Giulio Einaudi (ed.), 1956. -

VIVA VOX CONSTITUTIONIS» Di L.C

POLITICA «VIVA VOX CONSTITUTIONIS» di L.C. rediamo che questa frase pre- gione, di opinioni politiche, di «una delle forme dittatoriali più diletta da quel grande giurista condizioni personali e sociali», e il pericolose». Cche era Piero Calamandrei sia 24 di cui riproduciamo i primi due Vittorio Emanuele Orlando andò adeguata in riferimento ad alcuni commi: «Tutti possono agire in oltre e, rilevando che al futuro Ca- eventi che di recente hanno inte- giudizio per la tutela dei propri di- po dello Stato si attribuivano poteri ressato il nostro Paese. Ci riferiamo ritti e interessi legittimi. La difesa è ridotti rispetto a quelli del re, pure al rinvio alle Camere da parte del diritto inviolabile in ogni stato e definito il più delle volte un «travi- Presidente Ciampi della legge Ga- grado del procedimento». cello», si andava incontro a una si- sparri sull’ordinamento del sistema Questi eventi confermano quanto tuazione pericolosa: «e il Capo televisivo e alla sentenza con la lungimiranti siano stati i costituenti dello Stato? Ma il Capo dello Stato quale la Consulta ha giudicato in- nel dettare le norme da inserire ha veramente la figura di un costituzionale il lodo Schifani, che nella Carta suprema destinata a re- fainéant, di un fannullone, in que- prevedeva il congelamento fino a golare la vita della Repubblica. sta prossima Costituzione». conclusione mandato (o mandati All’Assemblea costituente si di- Nel dibattito si arrivò ad evocare la in caso di reiterazione) delle azioni scusse molto e dei poteri del Presi- feroce battuta di origine francese, giudiziarie nei confronti delle cin- dente della Repubblica e dell’op- secondo la quale il Presidente del- que più alte cariche dello Stato, portunità di dar vita a una Corte in- la Repubblica è un organo inutile Presidente della Repubblica, Presi- caricata di giudicare sulla costitu- come lo è la prostata nel corpo denti di Senato e Camera, Presi- zionalità delle leggi. -

Foreign News: Where Is Signor X?

Da “Time”, 24 maggio 1943 Foreign News: Where is Signor X? Almost 21 years of Fascism has taught Benito Mussolini to be shrewd as well as ruthless. Last week he toughened the will of his people to fight, by appeals to their patriotism, and by propaganda which made the most of their fierce resentment of British and U.S. bombings. He also sought to reduce the small number pf Italians who might try to cut his throat by independent deals with the Allies. The military conquest of Italy may be no easy task. After the Duce finished his week's activities, political warfare against Italy looked just as difficult, and it was hard to find an alternative to Mussolini for peace or postwar negotiations. No Dorlans. The Duce began by ticking off King Vittorio Emanuele, presumably as insurance against the unlikely prospect that the sour-faced little monarch decides either to abdicate or convert his House of Savoy into a bargain basement for peace terms. Mussolini pointedly recalled a decree of May 10, 1936, which elevated him to rank jointly with the King as "first marshal of Italy." Thus the King (constitutionally Commander in Chief of all armed forces) can legally make overtures to the Allies only with the consent and participation of the Duce. Italy has six other marshals. Mussolini last week recalled five of them to active service.* Most of these men had been disgraced previously to cover up Italian defeats. Some of them have the backing of financial and industrial groups which might desert Mussolini if they could make a better deal.