Diapositiva 1

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

New Economic Regulation for Transport in Case of Emergency Events

New Economic Regulation for Transport in Case of Emergency Events New Economic Regulation for Transport in Case of Emergency Events Outcome 1 – INNOVATION IN TRANSPORT INCLUDING THE ADOPTION OF NEW TECHNOLOGIES FOR INFRASTRUCTURE SECURITY Output 1 – Case Study Analysis The project is funded by the European Union via the Structural Reform Support Programme and implemented by CIELI – UniGe, in cooperation with the European Commission 1 New Economic Regulation for Transport in Case of Emergency Events This deliverable has been produced under a contract with the Union and the opinions expressed are those of CIELI-UniGe and do not represent the official position of the European Commission The project is funded by the European Union via the Structural Reform Support Programme and implemented by CIELI – UniGe, in cooperation with the European Commission 2 New Economic Regulation for Transport in Case of Emergency Events 1 - Introduction On 14 November 2019, the Directorate General for Structural Reform Support of the European Commission (DG REFORM) and Università degli Studi di Genova (UNIGE) - Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica i Trasporti e le Infrastrutture (CIELI) signed a Grant Agreement for an Action under the Structural Reform Support Programme, on “New Economic Regulation For Transport In Case Of Emergency Events”. The action runs for 26 months, starting on 1 February 2020. Briefly, the scope of the Project is to identify a set of actions and procedures to be implemented in case of emergency events that shall deeply affect the transport system. The direct Beneficiary of the Action is the Municipality of Genoa while the “Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica I Trasporti e le Infrastrutture (CIELI)”, University of Genoa, has been identified as the actor who conducts the activities of the Project and manages the dedicated funds. -

Collegamento Autostradale Di Connessione Tra Le Citta' Di Brescia E

CUP E3 1 B05000390007 COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DI CONNESSIONE TRA LE CITTA’ DI BRESCIA E MILANO P ROCEDURA A UTORIZZATIVA D. L G S 163/2006 D ELIBERA C.I.P.E. DI A PPROVAZIONE DEL P ROGETTO D EFINITIVO N ° 42/2009 INTERCONNESSIONE A35-A4 PROGETTO DEFINITIVO INTERCONNESSIONE A35-A4 PARTE GENERALE ELABORATI GENERALI STUDIO DI TRAFFICO COLLEGAMENTO A35-A4 VERIFICA: PROGR. I.D. IDENTIFICAZIONE ELABORATO DATA: EMITT. TIPO FASE M.A. LOTTO OPERA PROG. OPERA TRATTO PARTE PROGR. PART.DOC. STATO REV. MARZO 2015 SCALA: 60559 04 RG D 0 00 00 001 00 00 005 00 A 00 - ELABORAZIONE PROGETTUALE REVISIONE N. REV. DESCRIZIONE DATA REDATTO DATA CONTROLLATO DATA APPROVATO ConsulenzaConC sul enze a TecnicaT ecn icaic A 00 EMISSIONE Marzo 2015 SDG Marzo 2015 SDG Marzo 2015 SDG MarcoMarco ConCConcarinccar i ProcuratorePro curu atoatat re IL CONCEDENTE IL CONCESSIONARIO IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA’ ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O ALTRIMENTI PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO SCRITTO DELLA SdP BREBEMI S.P.A. OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARA’ PERSEGUITO A NORMA DI LEGGE THIS DOCUMENT MAY NOT BE COPIED, REPRODUCED OR PUBLISHED, ETHER IN PART OR IN ITS ENTIRETY, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SdP BREBEMI S.P.A. UNAUTHORIZED USE WILL BE PROSECUTE BY LAW C]`VVJ VRQH%IVJ QW : Q`VR: QR:`VGVI1V`Q`J1 Q:C HQJQ`<1QHQIVR: QR1G:V]V`C:]`Q$V :<1QJVRV`1J1 10: RVCC;J V`HQJJV1QJV R8 Collegamento diretto Bre.Be.Mi. S.p.A. A35 -A4 Studio di Traffico Marzo 2015 Collegamento diretto Bre.Be.Mi. -

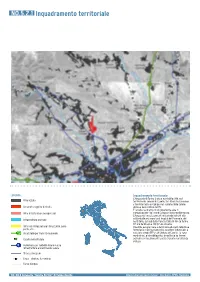

Inquadramento Territoriale NO.5.2.1

NO.5.2.1 Inquadramento territoriale LEGENDA Inquadramento territoriale L’Aeroporto di Torino è sito a nord della città, nel Urbanizzato territorio dei comuni di Caselle, San Maurizio Canavese e San Francesco al Campo, non lontano dalla catena Aeroporto oggetto di studio alpina e dalle colline del Po. E’ situato nel mezzo di un importante asse di Altre infrastrutture aeroportuali comunicazione fra il nord Europa e l’area mediterranea. L’Aeroporto ha collegamenti autostradali diretti alla Infrastruttura portuale città ed alle più importanti località del Piemonte, del nord Italia, del sud della Francia. Dista 16 Km da Torino, 145 km da Milano e 405 Km da Venezia. Altri nodi infrastrutturali (interporto, auto- Il sedime aeroportuale è delimitato ad ovest dalla linea porto, ecc... ferroviaria e da insediamenti a carattere industriale, a Autostrada per mobilità nazionale sud dalla strada SP2 e dall’abitato di Caselle. La zona nord ed est, a lato della pista, è costituita da terreni Casello autostradale agricoli con insediamenti sparsi, di scarsa consistenza edilizia. Autostrada per mobilità locale o altra infrastruttura a scorrimento veloce Strada principale Linea - stazione ferroviaria Corso d’acqua 158 NO.5 Aeroporto “Sandro Pertini” di Torino-Caselle Atlante degli aeroporti italiani - One Works, KPMG, Nomisma Limiti e vincoli NO.5.2.2 LEGENDA Limiti e vincoli La zona landside dell’aeroporto è limitata dalla linea Urbanizzato ferroviaria ad ovest e da un insediamento industriale a nord, a confine con l’area del terminal dell’aviazione Aeroporto oggetto di studio generale, e non ha possibilità di ulteriore sviluppo in tale direttrice. Vincoli ambientali (SIC/ZPS, Rete A sud invece la presenza dell’abitato di Caselle impone Natura2000 attenzione ai livelli di inquinamento acustico. -

Indagine Sulle Gallerie Della Liguria Anno 2011

Indagine sulle gallerie della Liguria Anno 2011 Indagine sulle gallerie della Liguria Anno 2011 Pubblicazione a cura di: Ferrera Paola Magliani Angelo Stipcevich Antonella REGIONE LIGURIA Settore Affari Giuridici e Statistica Dirigente Dott.ssa Emanuela Bacci Via Fieschi,15 16121 – GENOVA Tel. 0105485359 Fax 0105485557 e-mail [email protected] Stampato nel mese di maggio 2012 Si autorizza la riproduzione ai fini non commerciali e con citazione della fonte Indice Introduzione 3 Distribuzione gallerie 5 Tipologia delle gallerie 11 Tunnel della Liguria 13 Gallerie gestite dalle società autostradali 15 Gallerie ferroviarie 18 Dotazioni di sicurezza 19 Enti gestori 21 Elaborazioni dati 22 Schematizzazione della rete ferroviaria ligure Lunghezza delle gallerie Catalogo delle gallerie della Liguria – Schede informative - Gallerie automobilistiche Catalogo delle gallerie della Liguria – Schede informative – Gallerie ferroviarie Catalogo delle gallerie della Liguria – Schede informative – Gallerie pedonali/ciclabili Catalogo delle gallerie della Liguria – Schede informative – Gallerie metropolitana/funicolare Allegati Introduzione La Direttiva 2004/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, ha stabilito i requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea, in particolare proprio per i tunnel (si definiscono tunnel le gallerie stradali più lunghe di cinquecento metri) ritenuti importanti infrastrutture che facilitano la comunicazione fra le grandi regioni d’Europa e che sono determinanti -

Esercizi Convenzionati Pellegrini Spa

ESERCIZI CONVENZIONATI PELLEGRINI SPA ESERCIZIO COMMERCIALE INDIRIZZO CAP COMUNE PROV TIPOLOGIA AUTOGRILL BORDIGHERA AUTOSTRADA A10 GENOVA - VENTIMIGLIA, SNC 18012 BORDIGHERA IM TAVOLA FREDDA BAR C/O AUTOGRILL BORDIGHERA NORD AUTOSTRADA A10 GENOVA - VENTIMIGLIA, SNC 18012 BORDIGHERA IM TAVOLA FREDDA ACAFE' C/O AUTOGRILL BORDIGHERA SUD AUTOSTRADA A10 VENTIMIGLIA - GENOVA, SNC 18012 BORDIGHERA IM TAVOLA CALDA ACAFE IT0669 AUTOSTRADA A10 VENTIMIGLIA- GENOVA, SNC 18012 BORDIGHERA IM TAVOLA FREDDA MARKET IT0669 AUTOSTRADA A10 VENTIMIGLIA- GENOVA, SNC 18012 BORDIGHERA IM ALIMENTARI SPIZZICO IT0669 AUTOSTRADA A10 VENTIMIGLIA- GENOVA, SNC 18012 BORDIGHERA IM FAST FOOD BAR MILLE LUCI CORSO ITALIA, 96 18012 BORDIGHERA IM TAVOLA FREDDA SIMPLY VIA DEI COLLI, 3 18012 BORDIGHERA IM ALIMENTARI CARREFOUR MARKET VIA LIBERTA', 8 10 18012 BORDIGHERA IM ALIMENTARI VALDISOGNO VIA PARINI, 7 18012 BORDIGHERA IM RISTORANTE ACAFE' C/O CASTELLARO NORD OIL TOTAL AUTOSTRADA A10 GENOVA - VENTIMIGLIA, SMC 18010 CASTELLARO IM TAVOLA FREDDA ACAFE' C/O AUTOGRILL CASTELLARO NORD AUTOSTRADA A10 GENOVA - VENTIMIGLIA, SNC 18010 CASTELLARO IM TAVOLA CALDA MARKET C/O CASTELLARO NORD OIL TOTAL AUTOSTRADA A10 GENOVA - VENTIMIGLIA, SNC 18010 CASTELLARO IM ALIMENTARI SMA PARCO MARTIRI DELLA LIBERTA', 3 18010 CERVO IM ALIMENTARI BASKO VIA DIANO S. PIETRO, 51 18013 DIANO CASTELLO IM ALIMENTARI FRA' DIAVOLO RIST. PIZZ. CORSO GARIBALDI, 2 18013 DIANO MARINA IM RISTORANTE CRISTINA PIAZZA GIOVANNI XXIII, 2 18013 DIANO MARINA IM RISTORANTE SIMPLY VIA BIANCHERI, 32 18013 DIANO MARINA IM ALIMENTARI CONAD VIA CAPOCACCIA, 7 18013 DIANO MARINA IM ALIMENTARI L'OSTERIA DEL CAFFE' VIA GENOVA, 12 18013 DIANO MARINA IM TAVOLA FREDDA SMA DIANO MARINA 2 VIA GENOVA, 44 18013 DIANO MARINA IM ALIMENTARI SMA DIANO 1 VIALE KENNEDY, 9 18013 DIANO MARINA IM ALIMENTARI LIBERO WIN CAFE' CORSO SAFFI AURELIO, 4 18100 IMPERIA IM TAVOLA FREDDA SIMPLY PIAZZA BIANCHI GIUSEPPE, 13 18100 IMPERIA IM ALIMENTARI ARISTON PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 28 18100 IMPERIA IM TAVOLA CALDA BAR BON CAFFE' AL N° 11 T.F. -

Adfspa AUTOSTRADA A10 SAVONA – VENTIMIGLIA

A.d.F. S.p.A. AUTOSTRADA A10 SAVONA – VENTIMIGLIA - CONFINE FRANCESE Adempimenti ai sensi del D.Leg. 19 agosto 2005, n. 194 “Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”. Piano d’Azione 2013 – 2017 Allegato 7 – Sintesi del piano d’azione SINTESI DEL PIANO D’AZIONE La sintesi dei risultati del Piano d’Azione, richiesta al punto 4 dell’Allegato 5 “Requisiti minimi del Piano d’Azione” del D.Leg. 194/2005, contiene in complessive dieci cartelle, in linguaggio non tecnico e di facile consultazione al pubblico, le informazioni necessarie per comprendere i contenuti principali del piano e i benefici attesi. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con lettera prot. 0003582 dell'11/02/13 ha richiamato il documento "Linee guida per la redazione delle relazioni descrittive allegate ai piani di azione destinati a gestire problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti”, redatto in data 30/11/2012. La Relazione Generale del Piano d’Azione, di volta in volta richiamata nel testo, costituisce il riferimento per chi volesse approfondire gli argomenti trattati che riguardano: • la descrizione dell’asse stradale; • l'autorità competente; • il contesto giuridico; • i valori limite in vigore ai sensi della normativa nazionale; • la sintesi dei risultati della mappatura acustica in termini di Lden e Lnight; • la valutazione del numero stimato di persone esposte al rumore, l'individuazione dei problemi e delle situazioni da migliorare; • il resoconto delle consultazioni pubbliche; • le misure antirumore già in atto e i progetti in preparazione, gli interventi pianificati per i successivi cinque anni; • la strategia di lungo termine; • le informazioni di carattere finanziario; • le disposizioni per la valutazione dell'attuazione e dei risultati del piano d'azione. -

Gronda Hanno Collaborato Alla Redazione Delle Presenti Osservazioni

“Osservazioni nell’ambito della procedura di VIA, ai sensi dell’art. 6. c. 6 del Dlgs n. 152/2006, riguardante “Nodo stradale e autostradale di Genova – Adeguamento del sistema A7 - A10 e A12 “. INDICE Capitolo 1 – Considerazioni sugli aspetti normativi e procedurali Capitolo 2 – Considerazioni introduttive Capitolo 3 – Quadro di riferimento programmatico Capitolo 4 – Quadro di riferimento progettuale Capitolo 5 – Quadro di riferimento ambientale Elenco allegati : • allegato 1 Quaderno INU • allegato 2 Quaderno Bruno • allegato 3 Quaderno analisi costi/benefici Ponti/Beria • allegato 4 Incidenza del tracciato con siti caratterizzati dalla presenza di “Rocce Verdi” Il gruppo di lavoro che ha redatto le presenti Osservazioni è composto da: WWF Italia - Sezione Regionale Liguria (Capofila) V.A.S. Verdi Ambiente e Società Comitato San Biagio-Serro Coordinamento dei Comitati Antigronda hanno collaborato alla redazione delle presenti osservazioni: WWF ITALIA WWF Sezione Liguria: Marco Piombo Stefano Lenzi Per. Ind. Vincenzo Cenzuales Dott. Massimiliano Amirfeiz Dott. Michele Ruggeri Dott.ssa Evelina Isola Comitato San Biagio-Serro: Dott. Michele Ruggeri Avv. Francesco De Domenico Comitato Popolare Certosa: Gabriele Pipia Coordinamento dei Comitati Antigronda: Ing. Davide Spinella Ing. Roberto Campi Ing. Marco Scarpa Dott. Roberto Savaia Ing. Mauro Solari Dott. Federico Valerio Arch. Ileana Gobbo Dott. Giuseppe Boveri Prof. Claudio Vanzo 4 Capitolo 1 Considerazioni sugli aspetti normativi e procedurali 1.1 Le seguenti Osservazioni, basate su una documentazione largamente incompleta e quindi non rispondente ai requisiti richiesti dalla normativa vigente (vedi punto 1.2), sono presentate nei termini previsti per legge nell’ambito della procedura di VIA, aperta ai sensi dell’art. 6 e seguenti del D.Lgs n. -

Atti Parlamentari

Camera dei Deputati – 273 – Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N. 582 ANAS BILANCIO INTEGRATO 2016 anasi Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A. (“QMU”) Quota di Partecipazione ANAS 92,382% QMU, “Società Pubblica di Progetto” senza scopo di lucro ai sensi dell’art.193 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (già art. 172 del D. Lgs. 163/2006) è stata costituita, in qualità di Soggetto Attuatore Unico, per la realiz- zazione del progetto pilota (il “Progetto”) denominato “Asse viario Marche-Umbria e Quadrilatero di penetra- zione interna” (Delibere CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, n. 93 del 31 ottobre 2002 e n. 13 del 27 maggio 2004). Il Progetto costituisce un’infrastruttura strategica di preminente interesse nazionale ai sensi della Legge 21 dicembre 2001, n. 443. Le principali attività societarie riguardano: • la progettazione e la realizzazione degli interventi di completamento e adeguamento delle tratte stra- dali costituenti il Sistema di Viabilità (o anche “Piano delle Infrastrutture Viarie” o “PIV”) di competenza dell’ANAS e degli Enti Territoriali interessati - attività svolte in nome proprio e per conto dell’ANAS, essendo le opere stesse destinate a entrare a far parte del patrimonio indisponibile di ANAS. Il PIV si sviluppa intor- no ai due assi principali umbro-marchigiani, l’arteria Foligno-Civitanova Marche S.S.77 (il “Maxilotto 1”) e la Direttrice Perugia-Ancona delle Statali 318 e 76 (il “Maxilotto 2”) ed è fnalizzato ad assicurare il raccordo tra i centri abitati ed i poli industriali -

Nord A1 – A4 – A5 - A6 - A7 - A8 - A9 – A32 - A35 A36 - A57 - A58 – A59 - A60- A10 - A12 - A13 - A14 - A15 A21 - A22 - A23 – A26 - A27 - A28 – A34

NORD A1 – A4 – A5 - A6 - A7 - A8 - A9 – A32 - A35 A36 - A57 - A58 – A59 - A60- A10 - A12 - A13 - A14 - A15 A21 - A22 - A23 – A26 - A27 - A28 – A34 Nodo di Bologna CENTRO A1 - A11 - A12 - A14 - A24 – A25 - A90 “GRA” Sud e Isole A1 – A2 - A3 - A14 - A16 A18 - A19 - A20 - A29 - A30 1 Nord Nord 2 Nord A/10 Genova - Ventimiglia tratto Ventimiglia - Savona - Genova Percorso alternativo Vigilanza Polizia Stradale Uscita: Savona Entrata : Genova Prà 36,8 km SS1“Aurelia”-Celle Ligure-Varazze-Arenzano-Genova Prà Percorso alternativo Vigilanza Arma dei Carabinieri Uscita : Ventimiglia Entrata: Savona 118,7 km SS1 “Aurelia”-Bordighera-Sanremo-Imperia-Diano Marina - Alassio-Finale Ligure-Savona 3 Nord A/10 Genova - Ventimiglia tratto Ventimiglia - Savona - Genova Vigilanza Arma dei Carabinieri Percorso alternativo Uscita: A10 Albisola Entrata: A26 Ovada 74 km SP334 – Sassello – Acqui Terme – SS 456 - Ovada 4 Nord A/5 Torino – Courmayeur tratto Pont Saint Martin - Courmayeur 5 Nord A/5 Torino – Aosta – Monte Bianco tratto Torino – Quincinetto Percorso alternativo Vigilanza Polizia Stradale Uscita : Torino Arma dei Carabinieri Entrata: Quincinetto 53 km SR.11 “Padana Superiore”- Torino – Chivasso 6 SS.26 “della Valle d’Aosta”- Chivasso – Ivrea – Quincinetto Nord A/32 Torino - Bardonecchia tratto Torino – Susa - Bardonecchia Percorso alternativo Uscita: Susa Entrata : Bardonecchia 38,2 km SS.24 “del Monginevro”- Susa – Oulx SS.335 “di Bardonecchia ”- Oulx – Bardonecchia ” Percorso alternativo Uscita : Torino Vigilanza Entrata: Susa 34,8 km Polizia Stradale -

Rapporto OTI Nord

ASSOIMPRENDITORI ALTO ADIGE • ASSOLOMBARDA • CONFINDUSTRIA EMILIA- ROMAGNA • CONFINDUSTRIA FRIULI- VENEZIA GIULIA • CONFINDUSTRIA GENOVA • CONFINDUSTRIA LIGURIA • CONFINDUSTRIA LOMBARDIA • CONFINDUSTRIA PIEMONTE •CONFINDUSTRIA TRENTO • CONFINDUSTRIA VENETO • UNIONE INDUSTRIALE DI TORINO RAPPORTO 2020 A che punto siamo Gennaio 2021 INDICE Premessa pag. 3 1 A che punto siamo pag. 4 2 Scenari pag. 8 3 I sistemi infrastrutturali del Nord pag. 24 3.1 Corridoio “Mediterraneo” pag. 24 3.2 Corridoio “Reno-Alpi” pag. 34 3.3 Corridoio “Baltico-Adriatico” pag. 42 3.4 Corridoio “Scandinavo-Mediterraneo” pag. 46 3.5 Corridoio “Tirreno-Brennero (TI.BRE)” pag. 51 3.6 Sistema dei valichi alpini pag. 54 3.7 Sistema portuale pag. 56 3.8 Sistema aeroportuale pag. 68 3.9 Sistema Pedemontano pag. 77 3.10 Nodo metropolitano di Milano pag. 82 3.11 Nodo metropolitano di Torino pag. 90 3.12 Nodo metropolitano di Genova pag. 93 3.13 Nodo metropolitano di Venezia pag. 99 3.14 Nodo metropolitano di Bologna pag. 100 3.15 Sistema degli interporti merci pag. 101 4 Obiettivo 2021e nuovo obiettivo 2030 pag. 107 Allegato 1 – Stato di avanzamento delle priorità infrastrutturali del Nord: scostamenti 2019-2020 pag. 109 Allegato 2 – Riferimenti e collegamenti pag. 111 Il presente rapporto è stato realizzato, sulla base delle informazioni disponibili al 31 dicembre 2020, da: Andrea Agresti per Assolombarda; Antonino Scordo per Unione Industriale di Torino; Vincenzo Cellario per Confindustria Genova; Cristina Manara e Margherita Destudio per Confindustria Piemonte; Silvia Oliva e Francesco Chiappini per Fondazione Nord Est; Francesco Santini per Confindustria Lombardia, Luca Rossi per Confindustria Emilia-Romagna e Italo Candoni per Confindustria Veneto. -

Riferimenti Normativi

APPENDICE A La griglia compilata Sviluppo complessivo Regioni Province Riferimenti GESTORE INFRASTRUTTURE GESTITE Comuni attraversati del tratto attraversate attraversate normativi autostradale Abruzzo: Chieti, Pescara, Teramo - A1 –Milano-Napoli; Direzione Roma Campania: Nord; Direzione Roma Sud Avellino, - A4 – Milano-Brescia Caserta, - A7 - Genova-Serravalle Abruzzo Napoli, - A8 – Milano-Varese; Direzione Gallarate- Campania Salerno Gattico Emilia Sono - A9 – Lainate-Chiasso Romagna Emilia richiamati tutti - A10 – Genova-Savona Friuli Venezia Romagna: i principali - A11 – Firenze-Pisa Giulia Bologna, riferimenti - A12 – Genova-Sestri; Roma- Lazio Ferrara, Forlì- normativi, in Autostrade Civitavecchia Liguria Cesena, particolare : per l’Italia - A13 – Bologna-Padova; Direzione Lombardia Modena, DPR 142/04, Padova Sud; Direzione Ferrara Marche Parma, DM 29.11.00, - A14 – Bologna-Taranto; Direzione Molise Piacenza, DMA 16.03.98, Ravenna; ramo Casalecchio Piemonte Ravenna, DPCM - A16 – Napoli-Canosa Puglia Reggio 14.11.97 - A23 – Udine-Tarvisio Toscana nell’Emilia, - A26 – Genova-Gravellona Toce; Umbria Rimini Direzione Stroppiana-Santhià; Direzione Veneto Bettolle Friuli Venezia - A27 – Venezia-Belluno Giulia: - A30 – Napoli-Salerno Udine Lazio: Frosinone, Rieti, Roma, Viterbo A - INFORMAZIONI GENERALI 2 di 157 Sviluppo complessivo Regioni Province Riferimenti GESTORE INFRASTRUTTURE GESTITE Comuni attraversati del tratto attraversate attraversate normativi autostradale Liguria: Genova, Savona Lombardia: Bergamo, Brescia, Como, Lodi, Milano, -

Percorso Alternativo Vigilanza Polizia Stradale Uscita: Savona Entrata : Genova Voltri 36,8 Km

Nord Nord 54 Nord A/10 Genova - Ventimiglia tratto Ventimiglia - Savona - Genova Percorso alternativo Vigilanza Polizia Stradale Uscita: Savona Entrata : Genova Voltri 36,8 km SS1“Aurelia”-Celle Ligure-Varazze-Arenzano-Genova Voltri Percorso alternativo Vigilanza Arma dei Carabinieri Uscita : Ventimiglia Entrata: Savona 118,7 km SS1 “Aurelia”-Bordighera-Sanremo-Imperia-Diano Marina - Alassio-Finale Ligure-Savona 55 Nord A/10 Genova - Ventimiglia tratto Ventimiglia - Savona - Genova Vigilanza Arma dei Carabinieri Percorso alternativo Uscita: A10 Albisola Entrata: A26 Ovada 74 km SP334 – Sassello – Acqui Terme – SP 456 - Ovada 56 Nord A/6 Torino - Savona tratto Millesimo - Savona Percorso alternativo Vigilanza Arma dei Carabinieri Uscita: A6 Millesimo Entrata: A10 Albisola 32,0 km SP339 ” di Cengio”-SP28bis”del Colle di Nava” Carcare-SP29 “Colle di Cadibona”-Savona-SS1 ”Aurelia” 57 Nord A/6 Torino - Savona tratto Ceva - Savona Vigilanza Arma dei Carabinieri Percorso alternativo Uscita: A6 Ceva Entrata: A10 Finale Ligure Km 65 Ceva- SP 450- Millesimo- SP51- Caragna- Calizzano- SP450 Finale Ligure Percorso alternativo Uscita: A6 Ceva Entrata: A10 Finale Ligure Km 51 Ceva- SP428 –Bagnasco- SP 490 - SP51- Caragna- Calizzano- SP450- Finale Ligure ( divieto ai veicoli sup. a 12 mt. tra Melogno e Finale L.) Percorso alternativo Uscita: A6 Ceva Entrata: A10 Albenga Km 56 Ceva- SP428 –Garessio- SP 582- Erli- Zuccarello-Albenga Percorso alternativo Vigilanza Polizia Stradale Uscita: A6 Ceva Entrata: A10 Imperia Km 78 58 Ceva- SP428 –Garessio –Ormea-Ponte