Variasi Dialek Bahasa Karo Di Kabupaten Karo, Deli Serdang, Dan Langkat

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Kajian Tipe Penggunaan Lahan Di Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat Sumatera Utara

i KAJIAN TIPE PENGGUNAAN LAHAN DI KECAMATAN SEI BINGAI KABUPATEN LANGKAT SUMATERA UTARA SKRIPSI MUHAMMAD IDDHIAN 141201096 DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 2018 i Universitas Sumatera Utara ii KAJIAN TIPE PENGGUNAAN LAHAN DI KECAMATAN SEI BINGAI KABUPATEN LANGKAT SUMATERA UTARA SKRIPSI OLEH: MUHAMMAD IDDHIAN 141201096 DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 2018 ii Universitas Sumatera Utara iii KAJIAN TIPE PENGGUNAAN LAHAN DI KECAMATAN SEI BINGAI KABUPATEN LANGKAT SUMATERA UTARA SKRIPSI Oleh: MUHAMMAD IDDHIAN 141201096 Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Kehutanan di Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 2018 iii Universitas Sumatera Utara iv iv Universitas Sumatera Utara v ABSTRACT MUHAMMAD IDDHIAN: Land Use Type Study in Sei Bingai sub-District Langkat District North Sumatera, supervised by RAHMAWATY and ABDUL RAUF. Land evaluation is important to be done to determine the suitability between the quality and characteristics of the land with the requirements requested by the type of land use. This study aimed to identify the type of land usage based on land utilitization characteristics. The method of this study was matching the quality and characteristics of the land with the conditions of land unit on 10 units of land in the villages, namely: Telagah, Rumah Galuh, Kuta Buluh and Gunung Ambat. The results of evaluating the best land usage were animal feed production and agriculture with the heaviest limiting factor: slope and texture. Agriculture was the best alternative choice according to the community of Sei Bingai sub-District by prioritizing education factors in these criteria. -

Jurnal Pertahanan Vol 6

Isnaini, Pramudhiarta/Jurnal Pertahanan Vol 6. No. 3 (2020) pp. 416-428 Jurnal Pertahanan Media Informasi tentang Kajian dan Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nationalism dan Integrity e-ISSN: 2549-9459 http://jurnal.idu.ac.id/index.php/DefenseJournal GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS) FOR MAPPING OF DRUG ABUSE USING SPATIAL CORRELATION ANALYSIS IN NORTH SUMATRA PROVINCE Fitri Isnaini Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional HR Edi Sukma Street, Bogor, West Java, Indonesia 16110 [email protected] Narwawi Pramudhiarta United Nations Population Fund, UNFPA Menara Thamrin 7th Floor, M. H. Thamrin Street Kav. 3, DKI Jakarta, Indonesia 10250 Article Info Abstract Article history: Drug abuse is a problem that affects almost every country in the Received 29 July 2020 world including Indonesia. In the long term, it has the potential Revised 7 December 2020 to disrupt competitiveness, weaken national resilience, and can Accepted 26 December 2020 hinder the progress of a nation. North Sumatra is a province that has the highest prevalence of drug abusers in Indonesia, which none of the villages in this Province is free from drug abuse. The Keywords: North Sumatera Province also has the highest number of drug Drugs, abusers undergoing rehabilitation at the BNN Rehabilitation Environment, Center. The use of geospatial technology can help understand Geographic Information System, the phenomenon of drug abuse by area or spatial. One of the Rehabilitation, geospatial technology that commonly uses is the Geographic Vulnerability Information System (GIS). This study aims to show that GIS can be used in mapping drug-prone areas in North Sumatra based on North Sumatran people undergoing drug rehabilitation. -

Strategi Pengembangan Wilayah Dalam Kaitannya Dengan Disparitas Pembangunan Antar Kecamatan Di Kabupaten Langkat

STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH DALAM KAITANNYA DENGAN DISPARITAS PEMBANGUNAN ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN LANGKAT TESIS Oleh ROULI MARIA MANALU 127003018/PWD SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA M E D A N 2015 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH DALAM KAITANNYA DENGAN DISPARITAS PEMBANGUNAN ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN LANGKAT TESIS Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Sains dalam Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Oleh ROULI MARIA MANALU 127003018/PWD SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA M E D A N 2015 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA Judul : STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH DALAM KAITANNYA DENGAN DISPARITAS PEMBANGUNAN ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN LANGKAT Nama Mahasiswa : ROULI MARIA MANALU NIM : 127003018 Program Studi : Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan (PWD) Menyetujui, Komisi Pembimbing Dr. Rujiman, MA Dr. Irsyad Lubis M.Sos, Sc Ketua Anggota Ketua Program Studi, Direktur, Prof. Dr. lic. rer. reg. Sirojuzilam, SE Prof. Dr. Erman Munir, M. Sc Tanggal Lulus: 9 Mei 2015 Telah diuji UNIVERSITAS SUMATERA UTARA Pada tanggal: 9 Mei 2015 PANITIA PENGUJI TESIS: Ketua : Dr. Rujiman, MA Anggota : 1. Dr. Irsyad Lubis, M.Sos, Sc 2. Prof. Dr. lic. rer. reg. Sirojuzilam, SE 3. Kasyful Mahalli, SE, M.Si 4. Dr. Agus Purwoko, S.Hut, M.Si PERNYATAAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH DALAM KAITANNYA DENGAN DISPARITAS PEMBANGUNAN ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN LANGKAT TESIS Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain , kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. -

Community Structure of Nekton in the Upstream of Wampu Watershed, North Sumatra, Indonesia

BIODIVERSITAS ISSN: 1412-033X Volume 19, Number 4, July 2018 E-ISSN: 2085-4722 Pages: 1366-1374 DOI: 10.13057/biodiv/d190424 Community structure of nekton in the upstream of Wampu Watershed, North Sumatra, Indonesia DESRITA1,♥, AHMAD MUHTADI1, ISTEN SWENO TAMBA1, JENI ARIYANTI1, RINA DRITA SIBAGARIANG2 1Department of Aquatic Resources Management, Faculty of Agriculture, University of Sumatera Utara.Jl. Prof A. Sofyan No. 3, Medan 20155, North Sumatra, Indonesia. Tel./fax. +62-61-8213236, email: [email protected]. 2Institut of Marine Affairs and Resource Management, National Taiwan Ocean University, Taiwan Manuscript received: 28 October 2018. Revision accepted: 25 June 2018. Abstract. Desrita, Muhtadi A, Tamba IS, Ariyanti J, Sibagariang RD. 2018. Community structure of nekton in the upstream of Wampu Watershed, North Sumatra, Indonesia. Biodiversitas 19: 1366-1374. River is a habitat for many aquatic organisms. Water quality is the main river characteristic that strongly influences distribution pattern, biodiversity, and abundance of aquatic organisms. Nekton is aquatic organism that swims and moves actively on their desire, for example, fish, shrimp, amphibian and also big aquatic insects. The purpose of this research was to know the habitat condition and biodiversity of nekton in the upstream of Wampu watershed. The habitat condition was measured by examining the temperature, visibility, flow velocity, depth of waters, dissolved oxygen, pH, kind of substrate, the width of the river, body width of river and rate of flow of the river. The type of nekton was determined by catching the nekton using a backpack of electrofishing unit with an electric flow of 12 Volt and 9 Ampere. -

Region Kabupaten Kecamatan Kelurahan Alamat Agen Agen Id Nama Agen Pic Agen Jaringan Kantor

REGION KABUPATEN KECAMATAN KELURAHAN ALAMAT AGEN AGEN ID NAMA AGEN PIC AGEN JARINGAN_KANTOR NORTHERN SUMATERA ACEEH UTARA DEWANTARA ULEE PULO GAMPONG ULEE PULO 213IB0107P000076 INDI CELL INDIRA MAYA RISWADANA PENSION LHOKSEUMAWE NORTHERN SUMATERA ACEEH UTARA SEUNUDDON ALUE CAPLI DUSUN MATANG ARON 213IB0115P000048 DUA PUTRA MANDIRI RATNA JELITA PENSION LHOKSEUMAWE NORTHERN SUMATERA ACEH BESAR BAITUSSALAM BAET DUSUN KRUENG CUT 213IA0115P000031 KIOS NASI IBU BETA SURYANI PENSION BANDA ACEH NORTHERN SUMATERA ACEH BESAR BAITUSSALAM BAET JL LAKSAMANA MALAHAYATI 213IA0115P000039 KIOS WARKOP PAYONG 1903 HERI DARMANSYAH PENSION BANDA ACEH NORTHERN SUMATERA ACEH BESAR BAITUSSALAM BAET JL LAKSAMANA MALAHAYATI 213IA0115P005130 MOCHY CELL ERNI PENSION BANDA ACEH NORTHERN SUMATERA ACEH BESAR BAITUSSALAM BAET JL LAKSAMANA MALAHAYATI 213IA0115P010046 KIOS ARRAHMAN ARAHMAN KAUNUS PENSION BANDA ACEH NORTHERN SUMATERA ACEH BESAR BAITUSSALAM BAET JL LAKSAMANA MALAHAYATI 213IA0115P000026 KIOS ZAIMAN ZAIMAN NURDIN S.PT PENSION BANDA ACEH NORTHERN SUMATERA ACEH BESAR BAITUSSALAM CADEK JL LAKSAMANA MALAHAYATI 213IA0115P010008 ARITA NEW STEEL MASRI PENSION BANDA ACEH NORTHERN SUMATERA ACEH BESAR BAITUSSALAM CADEK JL LAKSAMANA MALAHAYATI 213IA0115P005091 USAHA HIJRAH SYAIF ANNUR PENSION BANDA ACEH NORTHERN SUMATERA ACEH BESAR BAITUSSALAM CADEK JL MALAHAYATI 213IA0115P005080 USAHA BARU T ISKANDAR PENSION BANDA ACEH NORTHERN SUMATERA ACEH BESAR BAITUSSALAM CADEK JL. LAKSAMANA MALAHAYATI 213IA0115P000004 PUTRA MAMA ANWARDI PENSION BANDA ACEH NORTHERN SUMATERA ACEH -

Mapping of Land Suitability for Rambutan (Nephelium Lappaceum) in Community Agroforestry Land at Gunung Ambat Village and Simpang Kuta Buluh Village

Available online at: http://journal.unila.ac.id/index.php/tropicalsoilJ Trop Soils, Vol. 25, No. 2, 2020: 107-117 107 DOI: 10.5400/jts.2019.v25i2.107-117 Mapping of Land Suitability for Rambutan (Nephelium lappaceum) in Community Agroforestry Land at Gunung Ambat Village and Simpang Kuta Buluh Village Rahmawaty1), Sintike Frastika1), Ridwanti Batubara1) and Abdul Rauf2) 1)Faculty of Forestry, Universitas Sumatera Utara, Jl. Tridharma Ujung No.1, Kampus USU Medan, Sumatera Utara, Indonesia 20155 2)Faculty of Agriculture, Universitas Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, Indonesia 20155 e-mail: [email protected] Received October 1, 2019; Revised Februari 19, 2020; Accepted 15 April 2020 ABSTRACT Rambutan (Nephelium lappaceum) is Sapindaceae family, commonly found in agroforestry land, owned by the community in Langkat District, North Sumatra Province as One of Multy Purpose Tree Species. This study aimed to asses and map the distribution land suitability for N. lappaceum. This research was conducted in Gunung Ambat Village and Simpang Kuta Buluh Village, Sei Bingai Sub District, Langkat Regency using survey method. The soil samples data was collected in the field based on the land unit. Land suitability assessment was evaluated using matching method. To map the distribution of land suitability, the Geographic Information System (GIS) was used. Global Positioning System (GPS) also was used in this study to record the coordinate points of each soil sample from the field. The results indicate that the actual land suitability classes for N. lappaceum were dominated by moderately suitable (S2) (97.56%) in Gunung Ambat Village and moderately suitable (S2) (52.92%) in Simpang Kuta Buluh Village. -

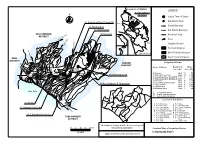

LEGEND N Irrigation Scheme Location Map of Irrigation Schemes

Location of District LEGEND NORTH SUMATRA N PROVINCE Capital Town of District MEDAN Sub-District Town 28. Penambean/Panet Tongah BK ACEH District Boundary 47. Bah Korah II Lake Toba 32. Naga Sompah Sub-District Boundary DELI SERDANG 30. Karasaan Provincial Road DISTRICT Ke Tebing Tinggi River RIAU Irrigation Scheme Ke Tebing Tinggi Technical Irrigation Negeri Dolok Perdagangan Ke Tebing Tinggi WEST SUMATRA Semi-Technical Irrigation Non-Technical Irrigation KARO Sinar Raya Ke Bangun Purba Bangun Ke Kampung Tengah DISTRICT Irrigation Scheme Saran Panlang Sinaksak ASAHAN DISTRICT SIMALUNGUN Name of Scheme Registered Subject Pematang Area (Ha) Area (Ha) DISTRICT Siantar Pematang Dolok Sigalang Raya Pematang 26. Pentara 1,034 ST 298 Tanah Jawa 49. Rambung Merah 27. Simanten Pane Dame 1,000 NT 1,000 28. Penambean/Panet Tongah BK 1,723 T 1,722 Tiga Runggu PEMATANG 29. Raja Hombang/T. Manganraja 2,045 T 2,023 Sipintu Angin SIANTAR 30. Kerasaan 5,000 T 4,144 29. Raja Hombang/ T. Manganraja 31. Javacolonisasi/Purbogondo 1,030 T 1,015 32. Naga Sompah 1,360 T 1,015 47. Bah Korah II 1,995 T 1,723 49. Rambung Mera 1,104 T 944 F Lake Toba C T : Technical Irrigation E ST : Semi-Technical Irrigation D G NT : Non-Technical Irrigation B I U H Location of Sub-District 26. Pentara A K L M A Kec. Silima Kuta K Kec. Siantar B Kec. Dolok Silau Kec. Huta bayu Raja Ke Porsea J O M 27. Simantin Pane Dame C Kec. Silau Kahean N Kec. Dolok Pardamean N D Kec. -

BAB 11 Pendahuluanpendahuluan

BABBAB 11 PendahuluanPendahuluan 1.1 Kondisi Umum Provinsi Sumatera Utara Kondisi umum Provinsi Sumatera Utara diuraikan berdasarkan letak geografis, administratif, fisik lingkungan (geologi, topografi, jenis tanah, hidrologis, pemanfaatan tanah), sumber daya alam (kesesuaian tanah, kehutanan, kelautan dan perikanan, pertambangan, objek pariwisata), sosial budaya, ekonomi wilayah, infrastruktur wilayah, serta kelembagaan. 1.1.1 Letak Geografis Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Sumatera. Provinsi Sumatera Utara terletak pada 1° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur. Batas-batas wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut: Sebelah Utara : Provinsi Aceh Sebelah Barat : Samudera Hindia Sebelah Selatan : Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat Sebelah Timur : Selat Malaka Untuk lebih jelas mengenai orientasi Provinsi Sumatera Utara terhadap wilayah sekitarnya dapat dilihat pada Gambar 1-1. Provinsi Sumatera Utara memiliki luas total sebesar kurang lebih 182.414,25 km² yang terdiri dari luas daratan sebesar kurang lebih 71.284,39 km² dan luas lautan sebesar kurang lebih 110.000 km² serta luas badan air Danau Toba sebesar kurang lebih 1.129,86 km² yang sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, Pulau-pulau Batu serta beberapa pulau kecil, baik di perairan bagian barat maupun di bagian timur Pulau Sumatera. Gambar 1-1 Peta Orientasi Wilayah Provinsi Sumatera Utara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2033 1 Bab 1 Pendahuluan Provinsi Sumatera Utara memiliki 213 pulau yang telah memiliki nama, dengan 6 (enam) pulau di wilayah Pantai Timur termasuk Pulau Berhala sebagai pulau terluar yang berbatasan sengan selat Malaka dan sisanya 207 pulau di wilayah Pantai Barat dengan Pulau Wunga dan Pulau Simuk sebagai pulau terluar di wilayah Pantai Barat. -

Maintaining Karonese Ecolexicon Through Traditional Game Cengkah-Cengkah

International Journal of Applied Linguistics & English Literature E-ISSN: 2200-3452 & P-ISSN: 2200-3592 www.ijalel.aiac.org.au Maintaining Karonese Ecolexicon through Traditional Game Cengkah-cengkah Bahagia Tarigan, Rudy Sofyan* Linguistics Department, University of Sumatera Utara, Medan, Indonesia Corresponding Author: Rudy Sofyan, E-mail: [email protected] ARTICLE INFO ABSTRACT Article history A language and its environment are so dependent one another that maintaining a language Received: February 02, 2018 also means maintaining its environment. One of the purposes of studying a language and its Accepted: April 18, 2018 environment is to maintain the lexicon associated with the ecological environment, known as Published: July 01, 2018 ecolexicon. This paper aims at maintaining Karonese ecolexicon through cengkah-cengkah, one Volume: 7 Issue: 4 of the Karonese traditional games in Lau Kambing and Turangi, the villages located in Salapian Advance access: May 2018 Sub-District, Langkat Regency, North Sumatra, Indonesia. The study was conducted based on ecolinguistic and sociolinguistic perspectives. The data were the ecolexicon used in the Karonese traditional game cengkah-cengkah (both its old and new version). The data were collected using Conflicts of interest: None interview and document techniques. Based on the data analysis, it was found that the new version Funding: None of Karonese traditional game cengkah-cengkah inserted more ecolexical items related to flora, cardinal points and land matters. Besides, most of the ecolexical items inserted in this game were the endangered ecolexicon that needed to be maintained. Based on the research findings, it is concluded that traditional games can serve as a good alternative way of language maintenance. -

Profil Kabupaten Langkat

@TA.2016 Bab 2 Profil Kabupaten Langkat 2.1. Wilayah Administrasi 2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administratif Luas wilayah Kabupaten Langkat adalah 6.263,29 km² atau 626.329 Ha, sekitar 8,74% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Langkat terbagi dalam 3 Wilayah Pembangunan (WP) yaitu ; Langkat Hulu seluas 211.029 ha., wilayah ini meliputi Kecamatan Bahorok, Kutambaru, Salapian, Sirapit, Kuala, Sei Bingai, Selesai dan Binjai. Langkat Hilir seluas 250.761 ha. wilayah ini meliputi Kecamatan Stabat, Wampu, Secanggang, Hinai, Batang Serangan, Sawit Seberang, Padang Tualang dan Tanjung Pura. Teluk Aru seluas 164.539 ha. wilayah ini meliputi Kecamatan Gebang, Babalan, Sei Lepan, Brandan Barat, Pangkalan Susu, Besitang dan Pematang Jaya. Secara administratif, Kabupaten Langkat terdiri atas 23 wilayah kecamatan, 240 desa, dan 37 kelurahan. Kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Kecamatan Batang Serangan (93,490 ha), dan yang paling sempit adalah Kecamatan Binjai (4,955 ha). Kecamatan dengan Desa terbanyak adalah Kecamatan Bahorok dan Kecamatan Tanjung Pura (19 desa/kelurahan) sedangkan kecamatan dengan desa/kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan Sawit Seberang, Brandan Barat dan Binjai (7 Desa/Kelurahan). II-1 | P a g e Bantuan Teknis Rencana Program Investasi Jangka Menengah Kabupaten Langkat @TA.2016 Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah. Banyaknya Luas No. Kecamatan Ibu Kecamatan Desa Kelurahan Km² % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Bahorok Pkn Bahorok 18 1 1.101,83 17,59 2 Sirapit Sidorejo 10 0 98,5 1,57 3 Salapian Minta Kasih 16 1 221,73 3,54 4 Kutambaru Kutambaru 8 0 234,84 3,78 5 Sei Bingei Namu Ukur Sltn 15 1 333,17 5,32 6 Kuala Pkn Kuala 14 2 206,23 3,29 7 Selesai Pkn Selesai 13 1 167,73 2,68 8 Binjai Kwala Begumit 6 1 42,05 0.67 9. -

Derivational Morphology of Karonese Ecolexicon

Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 301 Seventh International Conference on Languages and Arts (ICLA 2018) DERIVATIONAL MORPHOLOGY OF KARONESE ECOLEXICON Bahagia Tarigan1, Rudy Sofyan2, and Rusdi Noor Rosa3 1University of Sumatera Utara, Medan, Indonesia, [email protected] 2University of Sumatera Utara, Medan, Indonesia, [email protected] 3Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia, [email protected] Abstract This paper is aimed at finding out the word formation of Karonese ecolexicon through derivation. The study used a descriptive qualitative method whose data were ecology-related lexicon (ecolexicon) spoken in seven villages at Salapian Sub-District North Sumatra Indonesia. The data were collected from 35 participants (5 from each village) through in-depth interview and were analyzed using an interactive model of data analysis. Based on the data analysis, the following results are found: (i) the derivational words of Karonese ecolexicon are formed through seven types of affixes; (ii) verb is the main target of derivational morphology of Karonese ecolexicon; and (iii) several types of Karonese affixes have a number of meanings depending onto which root or base they are attached. Keywords: Affixes, derivation, ecolexicon, Karonese. Introduction Studying the interrelation between language and its ecology, known as ecolinguistics (Haugen, 1972; Fill & Muhlhauser, 2001), should not always be seen from macrolinguistics perspectives. A number of previous studies focus on macrolinguistics perspectives of ecolinguistics, such as environmental knowledge in ecolexicon (Arauz, Reimerink, & Faber, 2011), language maintenance of ecolexicon from sociolinguistics perspectives (Fill & Muhlhauser, 2001; Tarigan & Sofyan, 2018a, 2018b; Zurriyati & Sinar, 2018), multimodality in ecolexicon (Arauz, Reimerink, & Faber, 2013; Arauz & Reimerink, 2016). -

Determination of Groundwater System by Using Hydroisotope Method of Sei Bingei and Surrounding Areas, Langkat Regency, North Sumatra

Journal of Applied Geology, vol. 5(1), 2020, pp. 13–24 DOI: http://dx.doi.org/10.22146/jag.51627 Determination of Groundwater System by Using Hydroisotope Method of Sei Bingei and Surrounding Areas, Langkat Regency, North Sumatra Azmin Nuha1, Heru Hendrayana*1, Agus Budhie Wiyatna2, Doni Prakasa Eka Putra1, and Azwar Satrya Muhammad3 1Department of Geological Engineering, Faculty of Engineering, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia 2Department of Nuclear Engineering and Engineering Physics, Universitas Gadjah Mada, Indonesia 3Water Resources and Process Department, Aqua Danone, Indonesia ABSTRACT. Groundwater plays an essential role in the supply of water for various pur- poses, so the use of groundwater must also pay attention to the balance and preservation of the resource itself. The formation of springs can be used as a reference to evaluate the quantity, quality, and continuity of the flow of water coming out of the spring. The shape and size of the spring recharge area are significant for determining the spring protection area, both in quantity and quality. Comprehensive research into the hydrogeological sys- tem is carried out through geological, hydrogeological, and hydroisotope studies. The purposes of this study are (1) to determine the LMWL (Local Meteoric Water Line) of the Sei Bingei Region, (2) to determine the recharge area for the Sei Bingei area and (3) to de- termine the genesis or origin of groundwater that appears in the Sei Bingei area. To answer the objectives, the campaign of water sampling of 23 groundwater and 15 rainwater sam- ples were taken during different months and measure for the 2H/1H(dD) and 18O/16O (d18O) isotope ratios.