History of Engineering

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Generalità Descrizione

Generalità Caprino della Val Brevenna Caprino della Val Brevenna Formaggio a pasta molle, grasso, fresco o di breve stagionatura, prodotto con coagulazione lattica da latte di capra intero e crudo. Col termine “Caprino” si intendono svariati prodotti simili che, a seconda delle zone di produzione, sono conosciuti con nomi diversi e, in particolare: Caprino di Valbrevenna, Caprino della Val d'Aveto, Caprino dell’alta valle Scrivia. L’Appennino Ligure si presta al pascolo delle capre che, soprattutto d’estate, si alimentano con erbe spontanee dei pascoli, favorendo l’aroma finale di questo formaggio. Ha forma Presentazione cilindrica, con facce piane del diametro di 5÷6 cm, con scalzo diritto di 2 cm e peso di circa 0,2 Kg. Non ha crosta, ma con la stagionatura assume una buccia sottile. Il colore varia dal bianco al paglierino, o all'arancio chiaro, ma l’eventuale trattamento con cenere di castagno o di faggio ne modifica la colorazione. La pasta è di colore bianco, morbida, a volte gessata, senza occhiature; con sapore armonico, tendenzialmente dolce, aromatico. Ottimo formaggio da tavola, accompagnato con erbe aromatiche liguri (timo, origano, maggiorana, peperoncino), con pane, oppure, come un tempo, con le frittelle di patate “cuculli de patatta”. Per l’abbinamento con il vino non c’è di meglio che il Vermentino locale. Riconoscimenti PAT Regione Liguria Nazione Italia Regione Liguria Produzione Province-Zona Provincia di Genova: nei territori della Val Brevenna, Val d'Aveto, Alta Valle Scrivia; Fra i PAT liguri, col termine “Caprino” si intendono svariati prodotti simili che, a seconda delle Tipologie zone di produzione, sono conosciuti con nomi diversi e, in particolare: Caprino di Val Brevenna, Caprino della Val d'Aveto, Caprino dell’alta valle Scrivia Fresco Breve stagionatura Allevamento, Pascolo Tipo Allevamento Gli allevamenti delle nostre valli sono di tipo semi intensivo che prevedono la fornitura agli animali di idonei ricoveri, seppur economici. -

VOCI ANTOLA N53.Pdf

LE ROSE DELLA VALLE SCRIVIA BORGHI AUTENTICI ZAINO IN SPALLA IN SICUREZZA PRIMAVERA NEL PARCO: ESCURSIONI ED EVENTI Foto di O. Anselmo Foto di O. Le voci dell’Antola Trimestrale dell’Ente Parco Antola nr. 5 3 - marzo 2018 L’EDITORIALE Foto E. Bottino Gal VerdeMare Liguria… Cosaquando bolle il gioco in sipentola? fa duro didi DanielaDaniela SegaleSegale PresidentePresidente deldel ParcoParco Di tutto e di più è la prima rispo- mi limiterò a citare quelli che al efficientamento energetico. Tra le sta che mi verrebbe da dire. Ed in momento ritengo i più importanti novità un’importante che riguarda effetti è così, tante idee, progetti, ed immediati. l’assetto interno del nostro Ente. novità viluppoe cambiamenti e innovazione anche delle in- Primoconseguente fra tutti recupero l’accordo delle siglato terre Ilal 31 famoso dicembre portale u.s ilSIAN, Dott. il Antoniosistema terni chefiliere mirano e dei a sistemicollocare produt l’En-- conincolte, l’INPS, reimpianto Istituto di Nazionalenuove azien di- Federici,informatico che dal ringrazio quale obbligatoriaper il lavoro- te Parcotivi in locali”, una posizione “Turismo diversasoste- Previdenzade produttive Sociale, o ampliamento che consentirà delle svoltomente in debbono questi anni, passare ha terminatotutte le Sda quella attuale ovvero non solo di mettere a disposizione presso le il suo contratto di Direttore presso nibile”, “Valorizzazione e gestione esistenti, riconversione e cura della domande di aiuto che insistono sul tutore e garante dell’ambiente e nostre due sedi, Busalla e Torriglia, il nostro Ente. Il suo ruolo è ora ri- delle risorse ambientali e naturali”: aree boschive nell’ottica di una pre- PSR (Piano di Sviluppo Rurale). -

Urbanistica DOSSIER

urbanisticaonline DOSSIER TERRITORI COMPETITIVI E PROGETTI DI RETI / COMPETITIVE TERRITORIES AND DESIGN OF NETWORKS a cura di/edited by Francesco Domenico Moccia Marichela Sepe 013 ISBN 978-88-7603-174-8 Rivista monografica online CONVEGNO REALIZZATO NELL'AMBITO DEL Euro 9,90 II FESTIVAL DELLE CITTÀ METROPOLITANE INU Edizioni TERRITORI COMPETITIVI E PROGETTI DI RETI / COMPETITIVE TERRITORIES AND DESIGN OF NETWORKS SPECIAL ISSUE A cura di / Edited by Francesco Domenico Moccia Marichela Sepe Prefazione FRANCESCO DOMENICO MOCCIA, MARICHELA SEPE 11 Territori competitivi e progetti di reti SILVIA VIVIANI 13 Reti multiscalari e nuove economie delle città CARLO GASPARRINI 25 Dalla post metropoli alla iper-metropoli: l’Italia tra super-organismi e arcipelaghi MAURIZIO CARTA 27 I Sezione: Governance Introduzione 31 Star4planning: una ricerca sullo stato della pianificazione urbanistica in Campania FRANCESCO ABBAMONTE, PASQUALE DE TORO, FRANCESCO FRULIO, MARCO LAURO, ROBERTO MUSUMECI 32 Coesione territoriale, servizi ecosistemici culturali e infrastrutture verdi nella città metropolitana di Napoli ANTONIO ACIERNO, GIANLUCA LANZI 36 L’area metropolitana, lo sviluppo urbano e le politiche di coesione VALERIA ANIELLO 42 Nuova governance per connettere il sud: tra autorità di sistema portuale e città metropolitane donato CAIULO 48 L’economia circolare e l’urbanistica temporale per le città metropolitane SELENA CANDIA, FRANCESCA PIRLONE 52 Periferie rigenerate nelle “città laboratorio” NICOLE CARUSO 59 Intercomunalità, metropolizzazione e legami territoriali -

Linee Generali Di Assetto Idrogeologico E Quadro Degli Interventi Bacino Dello Scrivia

LINEE GENERALI DI ASSETTO IDROGEOLOGICO E QUADRO DEGLI INTERVENTI BACINO DELLO SCRIVIA Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico nel bacino dello Scrivia 23. Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico nel bacino dello Scrivia 23.1 Caratteristiche generali 23.1.1 Inquadramento fisico e idrografico Il bacino dello Scrivia ha una superficie complessiva di 1.237 km2 (2% del bacino del Po) di cui il 77% in ambito montano. Lo Scrivia nasce nell'Appennino Ligure, presso Torriglia in provincia di Genova, e, dopo un iniziale andamento est-ovest fino a Busalla, assume la direzione sud-ovest - nord-est confluendo nel Po poco a monte di Voghera. Fino a Montoggio scorre in una stretta valle con versanti ripidi e ricoperti di vegetazione. Dalla confluenza con il torrente Brevenna il fondovalle diventa più ampio ed è occupato da numerosi centri abitati e insediamenti industriali; i versanti, sempre molto ripidi, sono ricoperti da boschi, spesso interrotti da zone coltivate "a gradoni". Da Isola del Cantone a Serravalle Scrivia la val Scrivia si allarga ulteriormente, i terrazzi alluvionali acquistano una notevole estensione e i versanti risultano meno acclivi e intensamente coltivati. A meno del tratto iniziale, l'intera asta fluviale principale attraversa zone densamente abitate e, a partire da Busalla, è caratterizzata dalla presenza di numerosi e importanti complessi industriali e di infrastrutture viarie e ferroviarie che occupano zone di pertinenza fluviale. I principali affluenti provengono dal versante destro e sono i torrenti Brevenna, Vobbia, Grue e Borbera; quest'ultimo è quello più importante e si immette nello Scrivia all'altezza di Vignole Borbera, poco a monte della chiusura del bacino montano. -

Relazione Illustrativa Completa

EENNTTEE PPAARRCCOO AANNTTOOLLAA ________________________________________ PIANO DEL PARCO (*) Relazione illustrativa marzo 2001 (*) adottato dal Consiglio dell'Ente con deliberazione n°5 del 21.03.2001 RELAZIONE ILLUSTRATIVA INDICE 1 PREMESSE pag. 2 1.1 Il quadro di riferimento normativo pag. 2 1.2 Il quadro di riferimento programmatico pag. 3 1.3 La formazione del Piano pag. 7 1.4 I caratteri del Piano pag. 8 1.5 Finalità ed obbiettivi pag. 9 2 I VALORI CONNOTANTI pag. 11 2.1 Il patrimonio silvicolo pag. 11 2.2 Il patrimonio agricolo e pastorale pag. 15 2.3 La vegetazione, la fauna e la flora pag. 18 2.4 Le emergenze geologiche e geomorfologiche e le risorse idriche pag. 23 2.5 Il patrimonio culturale e storico-ambientale pag. 27 2.6 La conservazione e valorizzazione del paesaggio pag. 31 2.7 Il sistema infrastrutturale e la dotazione dei servizi pag. 34 3 LE LINEE STRATEGICHE pag. 36 3.1 Il Parco del buon senso pag. 36 3.2 Programmazione dinamica e partecipazione continuativa pag. 38 3.3 Il Parco: occasione per lo sviluppo pag. 39 3.4 Informazione e promozione pag. 42 3.5 Valorizzazione delle risorse pag. 45 3.6 La gestione ambientale pag. 47 3.7 Fruizione e animazione pag. 48 4 IL TERRITORIO DEL PARCO pag. 50 4.1 I nuovi confini pag. 50 4.2 La zonizzazione pag. 51 4.3 Le aree contigue pag. 52 5 LA NORMATIVA pag. 53 5.1 I documenti di Piano e gli allegati pag. 53 5.2 Il Programma Pluriennale Socio-Economico e i Regolamenti del Parco pag. -

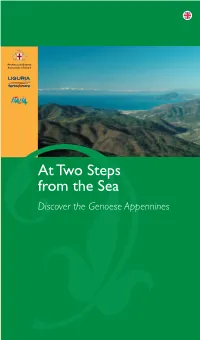

At Two Steps from the Sea There Are Mountains of Green

Museums in the Genoa area Tourist Information and Tourist Reception (I.A.T.) Note: Only museums in the Genoa area are mentioned in this booklet. Provincia di Genova For museums in Genoa City please see the web site www.museigenova.it Assessorato al Turismo For opening hours and other information please contact each single museum directly. Arenzano Mele Comune di Genova Moneglia Muvita - Agenzia Provinciale per l’ambiente, l’energia Centro di Raccolta, Testimonianza ed Esposizione dell’Arte Aeroporto C. Colombo c/o Pro Loco - Corso L. Longhi, 32 e l’innovazione (+39 010 91.00.01) Cartaria (+39 010 63.81.03) Genova - Sestri Ponente Ph. and Fax +39 0185 49.05.76 Busalla Mocònesi Ph. and Fax +39 010 601.52.47 [email protected] Copy Free Provincia di Genova Assessorato al Turismo Ecomuseo del Territorio dell’Alta Valle Scrivia (+39 010 964.0 2.11) Polimuseo del Giocattolo e Naturalistico di Gattorna [email protected] Ne Camogli (+39 0185 93.10.32) Stazione Ferroviaria Principe c/o Pro Loco - Piazza dei Mosto, 19 Museo Archeologico (+39 0185 77.15.70) Montebruno Piazza Acquaverde Ph. and Fax +39 0185 38.70.22 Museo Marinaro (+39 0185 72.90.49) Museo del Sacro dell’Alta Val Trebbia (+39 010 950.29) Tel. +39 010 253.06.71 [email protected] Campo Ligure Museo della Legatoria (+39 010 950.29) Museo di Cultura Ph. and Fax +39 010 246.26.33 Portofi no Museo della Filigrana (+39 010 92.10.55) Contadina dell’Alta Val Trebbia (+39 010 950.29) [email protected] Via Roma, 35 Campomorone Montoggio Terminal Crociere Ph. -

The Tigullio

Museums in the Genoa area Tourist Information and Tourist Reception (I.A.T.) Note: Only museums in the Genoa area are mentioned in this booklet. Provincia di Genova For museums in Genoa City please see the web site www.museigenova.it Assessorato al Turismo For opening hours and other information please contact each single museum directly. Arenzano Mele Comune di Genova Moneglia Muvita - Agenzia Provinciale per l’ambiente, l’energia Centro di Raccolta, Testimonianza ed Esposizione dell’Arte Aeroporto C. Colombo c/o Pro Loco - Corso L. Longhi, 32 e l’innovazione (+39 010 91.00.01) Cartaria (+39 010 63.81.03) Genova - Sestri Ponente Ph. and Fax +39 0185 49.05.76 Busalla Mocònesi Ph. and Fax +39 010 601.52.47 [email protected] Copy Free Provincia di Genova Assessorato al Turismo Ecomuseo del Territorio dell’Alta Valle Scrivia (+39 010 964.0 2.11) Polimuseo del Giocattolo e Naturalistico di Gattorna [email protected] Ne Camogli (+39 0185 93.10.32) Stazione Ferroviaria Principe c/o Pro Loco - Piazza dei Mosto, 19 Museo Archeologico (+39 0185 77.15.70) Montebruno Piazza Acquaverde Ph. and Fax +39 0185 38.70.22 Museo Marinaro (+39 0185 72.90.49) Museo del Sacro dell’Alta Val Trebbia (+39 010 950.29) Tel. +39 010 253.06.71 [email protected] Campo Ligure Museo della Legatoria (+39 010 950.29) Museo di Cultura Ph. and Fax +39 010 246.26.33 Portofino Museo della Filigrana (+39 010 92.10.55) Contadina dell’Alta Val Trebbia (+39 010 950.29) [email protected] Via Roma, 35 Campomorone Montoggio Terminal Crociere Ph. -

Orali Cer-O-1 Provenance of Mediterranean Phoenico-Punic Pottery from Othoca (Santa Giusta, Sardinia, Italy)

CERAMICA ORALI CER-O-1 PROVENANCE OF MEDITERRANEAN PHOENICO-PUNIC POTTERY FROM OTHOCA (SANTA GIUSTA, SARDINIA, ITALY) M.L. Amadori1, C. Del Vais 2, S. Barcelli 1, P. Pallante3, G. Raffaelli4, I. Sanna5 1 University of Urbino, Department DiSBeF, Piazza Rinascimento, 6 – Urbino (Italy) 2 University of Cagliari, Department of Archaeological historical and artistic Sciences, Piazza Arsenale, 8 – Cagliari (Italy) 3 Forgeo Associated Technical Studio, via Cardarelli, 5 - Modena (Italy) 4 University of Urbino, Department DiSTeVA, Campus Scientifico Sogesta -Urbino (Italy) 5 Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Cagliari e Oristano, Piazza Indipendenza, 7 – Cagliari (Italy) Archaeometric analyses were carried out on archaic and Punic pottery from the necropolis of Othoca (Santa Giusta) and the Santa Giusta pond in Sardinia (Italy), with the aim to distinguish their provenance. The typological approach in the research on the production sites of Phoenicia Punic pottery which was predominant till recent times determined the conviction that this pottery had a local diffusion or just a regional one, with the exception of same particular typology like transport amphora (1). This study take part to an archaeometric research project carried out on more than two hundred potsherds come from several centres of West central Mediterranean area in order to achieve a complete characterisation of the ceramic bodies (2, 3, 4). In the first step of the archaeometric research project different functional and productive ceramic category were selected. The finds are dated from old archaic age to late punic one and coming from different Phoenicia Punic excavation sites. Diffractometric analyses (XRD) and optical microscopy observations have been performed to discriminate mineralogical and textural differences and to identify groups of materials with similar characteristics. -

Relazione Monografica N. P06 SCRIVIA

Relazione monografica n. P06 SCRIVIA IDENTIFICAZIONE BACINO Elenco dei Comuni appartenenti al bacino e relativa % di territorio interessato Superficie occupata % superficie Codice ISTAT Provincia e dal Comune nel Nome del Comune Bacino occupata Comune Bacino 2 dal Comune (km ) 010006 BUSALLA 17,02 5,81% 010012 CASELLA 7,78 2,65% 010020 CROCEFIESCHI 11,58 3,95% 010027 ISOLA DEL CANTONE 47,67 16,27% 008032 ISOLABONA 12,01 4,10% 010035 MIGNANEGO 4,51 1,54% 010039 MONTOGGIO 47,82 16,32% 010049 RONCO SCRIVIA 30,41 10,38% 010057 SAVIGNONE 21,84 7,45% 010062 TORRIGLIA 36,20 12,35% 010065 VALBREVENNA 34,98 11,94% 010066 VOBBIA 33,20 11,33% Elenco corpi idrici tipizzati afferenti al bacino Denominazione Corpo Categoria Corpo Tipologia Codice Corpo Idrico Natura Corpo Idrico Idrico Idrico T. VOBBIA 10IN8T 2060251li corso d'acqua NATURALE T. VOBBIA 10SS2T 2060252li corso d'acqua NATURALE T. VOBBIA 10SS2T 2060253li corso d'acqua HMWB T. BREVENNA 10SS2T 2060900331li corso d'acqua NATURALE R. NENNO 10SS2T 2060901li corso d'acqua NATURALE T. PENTEMINA 10SS1T 2061031li corso d'acqua NATURALE T. PENTEMINA 10SS1T 2061032li corso d'acqua NATURALE Lago Busalletta ME-4 206158*li lago HMWB T. SCRIVIA 10SS2T 2061li corso d'acqua NATURALE T. SCRIVIA 10SS2T 2062li corso d'acqua HMWB T. SCRIVIA 10SS2T 2063li corso d'acqua NATURALE T. SCRIVIA 10SS3T 2064li corso d'acqua NATURALE T. SCRIVIA 10SS3T 2065li corso d'acqua HMWB T. SCRIVIA 10SS3T 2066li corso d'acqua NATURALE T. SCRIVIA 10SS3T 2067li corso d'acqua HMWB T. SCRIVIA 10SS3T 2068li corso d'acqua NATURALE T. -

Pictures from Valle Scrivia, Genoa, Italy

Siberix Report Writer Evaluation Version. Visit www.siberix.com for more information. Last Updated on 29/09/2021 10.40.31. 1298 photo in this document. www.FotoValleScrivia.It Neve: pendici Monte. Bano (Montoggio) Pietro Marcheselli - Scanner <2001 - Inverno - Montoggio - Panorami Monte Castello e 'La Lumaca' dalla vetta del M. Reo Passo, con neve Pietro Marcheselli - Scanner <2001 - Inverno - Crocefieschi&Vobbia - Panorami Castello Fieschi con neve, Savignone Pietro Marcheselli - Scanner <2001 - Inverno - Savignone - Paesi Neve e Igloo a Ponte di Savignone Pietro Marcheselli - Scanner <2001 - Inverno - Savignone - Paesi Santuario di Tuscia (Isola del Cantone) Pietro Marcheselli - Scanner <2001 - Inverno - Busalla&Ronco Scrivia - Paesi Santuario Madonna dell'Acqua (Val Brevenna) Pietro Marcheselli - Scanner <2001 - Inverno - ValBrevenna - Paesi Santuario Madonna dell'Acqua (Val Brevenna) Pietro Marcheselli - Scanner <2001 - Inverno - ValBrevenna - Paesi www.FotoValleScrivia.It Page 1 of 186 Siberix Report Writer Evaluation Version. Visit www.siberix.com for more information. www.FotoValleScrivia.It Castello della Pietra dalla Costa del Reo Passo (Val Vobbia) Pietro Marcheselli - Scanner <2001 - Inverno - Crocefieschi&Vobbia - Panorami Castello Fieschi - Savignone Pietro Marcheselli - Scanner <2001 - Inverno - Savignone - Paesi Bastia e Monte Reale (m. 902) dal M. Maggio Pietro Marcheselli - Scanner <2001 - Inverno - Savignone - Panorami La Biurca con lo sviluppo della ferrata al Reo Passo Pietro Marcheselli - Scanner <2001 - Inverno - Crocefieschi&Vobbia - Panorami Ovile sulle pendici del M. Pianetto (Savignone) Pietro Marcheselli - Olympus Camedia 3000 2002 - Inverno - Savignone - Boschi Frutto di alkekengi Pietro Marcheselli - Olympus Camedia 3000 2002 - Inverno - Savignone - Fiori&Fauna Autunno al lago Busalletta Pietro Marcheselli - Olympus Camedia 3000 2002 - Inverno - Busalla&Ronco Scrivia - Boschi www.FotoValleScrivia.It Page 2 of 186 Siberix Report Writer Evaluation Version. -

Storia Della Cultura Ligure 2

ATTI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA Nuova Serie – Vol. XLIV (CXVIII) Fasc. II Storia della cultura ligure a cura di DINO PUNCUH 2 GENOVA MMIV NELLA SEDE DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA PALAZZO DUCALE – PIAZZA MATTEOTTI, 5 Tradizioni popolari in Liguria Paolo Giardelli 1. Terra di Santi e Draghi Il territorio della Liguria, come tutta l’Europa, è bonificato da santi eremiti, infaticabili esploratori di foreste e paludi. Numerosi santi saurocto- ni veicolano il ricordo di un insieme di miti-riti che evocano la lotta tra la natura selvaggia e l’uomo, tra l’incolto e l’ordine della presenza umana e della vita agricola. La città di Genova è nella sua interezza sotto la protezione di questi santi uccisori di draghi: la chiesa dedicata a san Giorgio s’innalza al centro della città storica, nel luogo dove un tempo sorgeva il foro romano e poi quello bizantino. Due altre chiese, dedicate a san Michele, sono edificate a Ovest e a Est, alla distanza di mille passi: nel diritto romano questa distanza segnava il limite del territorio urbano. Nei bassorilievi dei portali genovesi il gruppo di san Giorgio, del drago e della principessa è talvolta associato ad alberi. Le foreste iniziatiche dei racconti folklorici sono popolate di bestie malvagie che gli eroi devono uc- cidere prima di conquistare la principessa. Al di là della sua diffusione in epoca medievale san Giorgio si collega ad un insieme di credenze millenarie. Secondo un’interpretazione controversa della sua etimologia, il suo nome deriverebbe da una contrazione del greco geos : terra, e orge : abitare, colo- nizzare, ciò che significherebbe « colui che abita la terra, il paese ». -

Stura Scrivia Aveto Trebbia

QUADRO D'UNIONE DEL BACINO IDROGRAFICO STURA SCRIVIA TREBBIA AVETO DEL FIUME PO Reticolo Superficie bacino idrografico = 109,5 kmq Superficie bacino idrgrafico = 284,7 kmq Superficie bacino idrografico = 174,9 kmq Superficie bacino idrografico = 172,2 kmq Fogli I.G.M. Sviluppo asta principale = 25,7 km Sviluppo asta principale = 48,5 km Sviluppo asta principale = 31,7 km (di cui indagati : 28,8 km) Sviluppo asta principale = 67,5 km scala 1 : 25.000 Comuni : Masone, Campoligure, Rossiglione PAI Comuni :Isola del Cantone, Ronco Scrivia, Comuni : Propata, Fascia, Rondanina, Montebruno, Comuni : Rezzoaglio, S. Stefano d'Aveto, Scrivia 9 Busalla, Savignone, Casella, Montoggio, Fontanigorda, Rovegno, Gorreto, Torriglia, Lorsica, Favale di Malvaro. ISOLA Vobbia, Crocefieschi, Valbrevenna, Moconesi, Neirone, Lorsica. DEL CANTONE Mignanego, Torriglia. BACINO SOTTESO DALLA SEZIONE DI CHIUSURA CONSIDERATA APPARTENENTE ALLA PROVINCIA DI PIACENZA Provincia di Piacenza Scrivia 8 Vobbia PAI 195 196 197 RONCO SCRIVIA Vallenzona 2 Scrivia 7 BACINO SOTTESO DALLA SEZIONE DI 212 213 214 215 Provincia di Alessandria CHIUSURA CONSIDERATA APPARTENENTE ALLA PROVINCIA DI PIACENZA GORRETO Terenzone 1 BACINO DEL FIUME TREBBIA IN PROVINCIA DI GENOVA VOBBIA AFFERENTE A VALLE DELLA SEZIONE DI CHIUSURA CONSIDERATA PAI Trebbia 6 PAI Seminella Terenzone 2 Scrivia 6 Vallenzona 1 FASCIA Scrivia 5 CROCEFIESCHI ROVEGNO Fabio PAI Stura 4 PAI 2 VBP Cassingheno 1 Busalletta 1 PAI Brugneto 1 Busalletta 2 Trebbia 5 Cugno 1 Brevenna 1 BUSALLA ROSSIGLIONE INF.RE Berlino PROPATA Quadro d'unione Aveto 11 RONDANINA IV I IV I IV I IV I delle Tavolette Gargassa Cugno 2 SAVIGNONE Trebbia 4 PAI Scrivia 4 VALBREVENNA ROSSIGLIONE in scala 1 : 25.000 SUP.RE Brevenna 3 Brevenna 2 195 196 197 Cassingheno 2 Pescia 2 Aveto 9 Grosso 1 dell'"Atlante Pescia 1 Stura 3 III II III II III II III II S.