DEA GEO Definitive

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Stratégies Et Programmation Des Activités

MINISTÈRE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, ET DES TRAVAUX PUBLICS SECRETARIAT GENERAL DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS Stratégies et Programmation des Activités 2020 - 2024 SECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS Version finale Novembre 2020 DIRECTION GÉNÉRALE DES TRAVAUX PUBLICS Sommaire 1.État des lieux 5 1.1 Performances du transport routier 5 1.2 Consistance des dépenses publiques 6 2.Stratégies de développement du réseau routier 7 2.1 Vision et repères sectoriels 7 2.2 Cadrage macroéconomique 7 2.3 Logique de développement du réseau 7 2.4 Innovations et réformes 8 3.Programmes d’activités 9 A. Activités physiques 9 a. Routes nationales (RN) 10 b. Autoroutes 10 c. Routes Rurales 10 a.Entretien périodique RN 12 b. Entretien courant RN 12 c.Entretien courant RR 13 B. Activites non physiques 13 4. Moyens du MATP 15 4.1 Ressources humaines 15 4.2 Logistiques et matériels 16 Hypothèses 17 Liste des annexes 18 Catégories priorités projets 19 Annexe 1 20 Coûts km des projets routiers RN 20 Annexe 2 21 Carte des réseaux routiers de Madagascar 21 Annexe 2 bis 22 Prévision de la situation des projets sur RN en 2024 22 Annexe 3 23 Infrastructure structurante du PEM 23 Annexe 4 24 Détails des programmes routiers 24 Préambule Le présent document sur les Stratégies et Programmes des Activités (SPA) du sous-secteur des Travaux Publics (TP) est une nouvelle version du précédent, établi périodiquement pour une période quinquennale glissante initialement jusqu’en 2018. Pour 2020 - 2024, ces stratégies et programmations sont alignées aux actions prévues par la Politique Générale de l’État, le document PEM et le Document Programme du Ministère de l’Aménagement du Territoire et des Travaux Publics. -

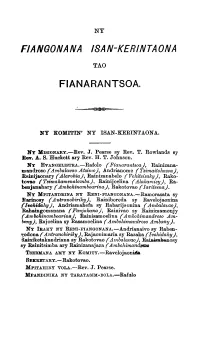

Fianarantsoa

NY FIA NGONA NA /SA N-KER/N TA ONA TAO FIANARANTSOA. NY KOMITIN, NY ISAN-KERINTAONA. N y M isio n ar y.— Kev. J. Pearse sy Rev. T. Rowlands sy Rev. A . S. Hnekett ary Rev. H . T. Johnson. N y Evangelistra.— Rafolo fFianarantsoaJ, Rainizana- mandroso f Ambalavao AtsimoJ, Andrianome f TsimaitohasoaJ, Rainijaonary fAlarobiaJ, Rainizanabelo fVohitsisahyJ, Rako- tovao f TsimahamenalamhaJ, Rainijoelina fAlahamisyJ, Ra- benjanahary f AmbohinamboarinaJ, Rakotovao f laritsenaJ. N y M pita n le in a n y Re n i- fiangon ana.— Ramorasata sy Rarinosy f A ntranobirikyJ, Rainiboreda sy Ravelojaonina flvohidahyJ, Andriamahefa sy Rabarijaonina f AmbalavaoJ, Rahaingomanana fFanjakana'j, Rainivao sy Rainimamonjy fAmbohinamboarinaJ, Rainisamoelina fAmbohimandroso A m - bonyj, Rajoelina sy Rasamoelina f Ambohimandroso AmbanyJ. N y I r a k y n y Re n i- eiangonana,— Andrianaivo sy Raben- godona f AntranobirihyJ, Rajaonimaria sy Razaka flvohidahyJ, Rainiketakandriana sy Rakotovao f AmbalavaoJ, Raiaiz&kftnosy sy Rainitsimba ary Rainizanajaza f Ambohimand,»eàQ T sermana a m y n y K om ity.— Raveloj aoniAa Sek r e ta r y.—Rakotovao. M p it a h ir y v o l a .— Rev. J. Pearse. M pa n d in ik a n y taratasim - bola.— Rafolo IRAKY NY ISAN-KERINTAONA NT AMPOVOA.N-TANT. Anarany. Tany ampianarany. Andria nainelona . Iavonomby, Halangina. Andriambao ........... Ambohibary, Isandra (avar.) Rapaoly ........... Vohimarina, Iarindrano (avar.) Andrianay ................ Nasandratrony, Isandra (atsiai.) Raobena | ........... Manandriana Mpanampy J Rainianjalahy......... Iarinomby, Ambohimandroso (atsin.) Andriamitsirimanga Iandraina, Ambohimandroso (andref.) NY ANY AMY NY BARA. Ramainba ................ Sahanambo Andriambelo ...... Vohibe NY ANY AMY NY TANALA. Andrianantsiony .. Vohitrosy Anjolobato Vohimanitra NY ANY AMY NY SAKALAVA. -

TDR Annexe7 Rapport Analyse 322 Communes OATF

ETAT DES LIEUX DES 319 COMMUNES POUR LE FINANCEMENT ADDITIONNEL DU PROJET CASEF Février 2019 TABLE DES MATIERES TABLE DES MATIERES .................................................................................................................... i LISTE DES ACRONYMES ................................................................................................................ iii Liste des tableaux ......................................................................................................................... v Listes des Cartes ........................................................................................................................... v Liste des figures ............................................................................................................................vi Liste des photos ...........................................................................................................................vi I INTRODUCTION ....................................................................................................................... 1 II METHODOLOGIES .................................................................................................................... 2 II.1 CHOIX DES 322 COMMUNES OBJETS D’ENQUETE ............................................................... 2 II.2 CHOIX DES CRITERES DE SELECTION DES COMMUNES ........................................................ 5 II.3 METHODOLOGIE DE COLLECTE DE DONNEES ET ACTIVITES ................................................. 6 -

Dfggfdgfdgsdfsdfdsfdsfsdfsdfdsfs

dfggfdgfdgsdfsdfdsfdsfsdfsdfdsfsdfdsfdmmm REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana ----------------- HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE RESULTATS DEFINITIFS DU SECOND TOUR DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE DU 19 DECEMBRE 2018 dfggfdgffhCode BV: 330601010101 dfggfdgffhBureau de vote: EPP ALAKAMISY ITENINA SALLE 1 dfggfdgffhCommune: ALAKAMISY ITENINA dfggfdgffhDistrict: VOHIBATO dfggfdgffhRegion: HAUTE MATSIATRA dfggfdgffhProvince: FIANARANTSOA Inscrits : 405 Votants: 238 Blancs et Nuls: 2 Soit: 0,84% Suffrages exprimes: 236 Soit: 99,16% Taux de participation: 58,77% N° d'ordre Logo Photo Nom et Prenoms Candidat Voix obtenues Pourcentage 13 RAJOELINA Andry Nirina 92 38,98% 25 RAVALOMANANA Marc 144 61,02% Total voix: 236 100,00% Copyright @ HCC 2019 dfggfdgfdgsdfsdfdsfdsfsdfsdfdsfsdfdsfdmmm REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana ----------------- HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE RESULTATS DEFINITIFS DU SECOND TOUR DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE DU 19 DECEMBRE 2018 dfggfdgffhCode BV: 330601020101 dfggfdgffhBureau de vote: EPP AMBALAFAHIBATO SALLE 1 dfggfdgffhCommune: ALAKAMISY ITENINA dfggfdgffhDistrict: VOHIBATO dfggfdgffhRegion: HAUTE MATSIATRA dfggfdgffhProvince: FIANARANTSOA Inscrits : 576 Votants: 212 Blancs et Nuls: 3 Soit: 1,42% Suffrages exprimes: 209 Soit: 98,58% Taux de participation: 36,81% N° d'ordre Logo Photo Nom et Prenoms Candidat Voix obtenues Pourcentage 13 RAJOELINA Andry Nirina 68 32,54% 25 RAVALOMANANA Marc 141 67,46% Total voix: 209 100,00% Copyright @ HCC 2019 dfggfdgfdgsdfsdfdsfdsfsdfsdfdsfsdfdsfdmmm -

Rep 2 out Public 2010 S Tlet Sur of Ma Urvey Rvey Adagas Repor Scar Rt

Evidence for Malaria Medicines Policy Outlet Survey Republic of Madagascar 2010 Survey Report MINSTERE DE LA SANTE PUBLIQUE www. ACTwatch.info Copyright © 2010 Population Services International (PSI). All rights reserved. Acknowledgements ACTwatch is funded by the Bill and Melinda Gates Foundation. This study was implemented by Population Services International (PSI). ACTwatch’s Advisory Committee: Mr. Suprotik Basu Advisor to the UN Secretary General's Special Envoy for Malaria Mr. Rik Bosman Supply Chain Expert, Former Senior Vice President, Unilever Ms. Renia Coghlan Global Access Associate Director, Medicines for Malaria Venture (MMV) Dr. Thom Eisele Assistant Professor, Tulane University Mr. Louis Da Gama Malaria Advocacy & Communications Director, Global Health Advocates Dr. Paul Lavani Executive Director, RaPID Pharmacovigilance Program Dr. Ramanan Senior Fellow, Resources for the Future Dr. Matthew Lynch Project Director, VOICES, Johns Hopkins University Centre for Dr. Bernard Nahlen Deputy Coordinator, President's Malaria Initiative (PMI) Dr. Jayesh M. Pandit Head, Pharmacovigilance Department, Pharmacy and Poisons Board‐Kenya Dr. Melanie Renshaw Advisor to the UN Secretary General's Special Envoy for Malaria Mr. Oliver Sabot Vice‐President, Vaccines Clinton Foundation Ms. Rima Shretta Senior Program Associate, Strengthening Pharmaceutical Systems Dr. Rick Steketee Science Director, Malaria Control and Evaluation Partnership in Africa Dr. Warren Stevens Health Economist Dr. Gladys Tetteh CDC Resident Advisor, President’s Malaria -

1 COAG No. 72068718CA00001

COAG No. 72068718CA00001 1 TABLE OF CONTENT I- EXECUTIVE SUMMARY .................................................................................................................................................. 6 II- INTRODUCTION ....................................................................................................................................................... 10 III- MAIN ACHIEVEMENTS DURING QUARTER 1 ........................................................................................................... 10 III.1. IR 1: Enhanced coordination among the public, nonprofit, and commercial sectors for reliable supply and distribution of quality health products ........................................................................................................................... 10 III.2. IR2: Strengthened capacity of the GOM to sustainably provide quality health products to the Malagasy people 15 III.3. IR 3: Expanded engagement of the commercial health sector to serve new health product markets, according to health needs and consumer demand ........................................................................................................ 36 III.4. IR 4: Improved sustainability of social marketing to deliver affordable, accessible health products to the Malagasy people ............................................................................................................................................................. 48 III.5. IR5: Increased demand for and use of health products among the Malagasy people -

Liste Des Communes Beneficiaires Au Financement Papsp-Fdl

LISTE DES COMMUNES BENEFICIAIRES AU FINANCEMENT PAPSP-FDL DATE Ordre de CATEG APPORT MONTANT TYPE RÉGION DISTRICT COMMUNE SOUS-PROJET MONTANT FDL MODE D'EXECUTION TYPE DE TRAVAUX SECTEUR Virement FDL vers ORIE COMMUNE TOTAL INFRASTRUCTURE TRESORS ALAOTRA MANGORO AMBATONDRAZAKA AMBANDRIKA CR 2 FANORENANA BIRAOM-POKOTANY AO AMBANIALA 15 000 000 480 15 000 480 TACHERON CONSTRUCTION GOUVERNANCE BUREAU FOKONTANY 26/04/2018 ALAOTRA MANGORO ANOSIBE AN'ALA AMBATOHARANANA CR 2 FANARENANA CEG AO AMBATOHARANANA 9 249 000 9 249 000 TACHERON REHABILITATION EDUCATION CEG 13/04/2018 ALAOTRA MANGORO ANOSIBE AN'ALA AMBATOHARANANA CR 2 FANARENANA LALANA 5 KM MAMPITOHY 5 751 000 5 751 000 HIMO/TACHERON REHABILITATION PISTE RURALE PISTE 13/04/2018 ALAOTRA MANGORO AMPARAFARAVOLA AMBATOMAINTY CR 2 FANITARANA SY FANARENANA BIRAON'NY KAOMININA 15 000 000 7 049 500 22 049 500 TACHERON REHABILITATION GOUVERNANCE BUREAU COMMUNE 13/04/2018 ALAOTRA MANGORO AMBATONDRAZAKA AMBATONDRAZAKA CU FANARENANA TRANO FIVORIAN'NY KAOMININA 15 000 000 15 000 000 TACHERON REHABILITATION GOUVERNANCE SALLE DE REUNION 28/03/2018 ALAOTRA MANGORO AMBATONDRAZAKA AMBATONDRAZAKA SUBURBAINE CR 1 FANARENANA TETEZANA TELO 15 000 000 2 TACHERON REHABILITATION PISTE RURALE PONT 13/04/2018 ALAOTRA MANGORO AMBATONDRAZAKA AMBATOSORATRA CR 2 FANORENANA LYCEE AO AMBATOSORATRA 15 000 000 15 730 900 30 730 900 TACHERON CONSTRUCTION EDUCATION LYCEE 13/04/2018 ALAOTRA MANGORO MORAMANGA AMBATOVOLA CR 2 FANARENANA CSB II AO AMBATOVOLA 15 000 000 13 018 15 013 018 TACHERON REHABILITATION SANTE CSB II 13/04/2018 -

Boissiera 71

Taxonomic treatment of Abrahamia Randrian. & Lowry, a new genus of Anacardiaceae BOISSIERA from Madagascar Armand RANDRIANASOLO, Porter P. LOWRY II & George E. SCHATZ 71 BOISSIERA vol.71 Director Pierre-André Loizeau Editor-in-chief Martin W. Callmander Guest editor of Patrick Perret this volume Graphic Design Matthieu Berthod Author instructions for www.ville-ge.ch/cjb/publications_boissiera.php manuscript submissions Boissiera 71 was published on 27 December 2017 © CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES DE LA VILLE DE GENÈVE BOISSIERA Systematic Botany Monographs vol.71 Boissiera is indexed in: BIOSIS ® ISSN 0373-2975 / ISBN 978-2-8277-0087-5 Taxonomic treatment of Abrahamia Randrian. & Lowry, a new genus of Anacardiaceae from Madagascar Armand Randrianasolo Porter P. Lowry II George E. Schatz Addresses of the authors AR William L. Brown Center, Missouri Botanical Garden, P.O. Box 299, St. Louis, MO, 63166-0299, U.S.A. [email protected] PPL Africa and Madagascar Program, Missouri Botanical Garden, P.O. Box 299, St. Louis, MO, 63166-0299, U.S.A. Institut de Systématique, Evolution, Biodiversité (ISYEB), UMR 7205, Centre national de la Recherche scientifique/Muséum national d’Histoire naturelle/École pratique des Hautes Etudes, Université Pierre et Marie Curie, Sorbonne Universités, C.P. 39, 57 rue Cuvier, 75231 Paris CEDEX 05, France. GES Africa and Madagascar Program, Missouri Botanical Garden, P.O. Box 299, St. Louis, MO, 63166-0299, U.S.A. Taxonomic treatment of Abrahamia (Anacardiaceae) 7 Abstract he Malagasy endemic genus Abrahamia Randrian. & Lowry (Anacardiaceae) is T described and a taxonomic revision is presented in which 34 species are recog- nized, including 19 that are described as new. -

En Suivant Ce Lien

Coopération décentralisée entre Suivi technique et financier des gestionnaires de réseau d’eau potable dans la Haute Matsiatra RAPPORT ANNUEL RESULTATS DE L’ANNEE 2018 Avec le soutien de TABLE DES MATIERES Table des matières .................................................................................................................................................. 2 Liste des figures ................................................................................................................................................... 5 Sigles et abréviations ........................................................................................................................................... 7 En résumé… 8 1. Éléments de cadrage ..................................................................................................................................... 9 1.1. Contexte général ..................................................................................................................................... 9 1.2. Les réseaux objet du STEFI 2018 ............................................................................................................. 9 2. La méthodologie de collecte de données ................................................................................................... 15 3. Présentation des acteurs et des adductions d’eau objet du STEFI 2018 .................................................... 16 3.1. Les communes concernées ................................................................................................................... -

Hazavanahazavana Herin’Aratra Vokarina Amin’Ny Zava-Maniry Fandrehitra Electrification Rurale Décentralisée Par Combustion De Biomasse

Pierre Montagne, Mamisoa Rakotoarimanana, François Pinta et Serge Razafimahatratra Coordinateurs scientifiques HAZAVANAHAZAVANA Herin’Aratra Vokarina Amin’ny Zava-Maniry Fandrehitra Electrification Rurale Décentralisée par Combustion de Biomasse IRONNEME NV N E T L’ E T E D D E S E R F O E T R S E I T N I S M HAZAVANA Herin’Aratra Vokarina Amin’ny Zava-Maniry Fandrehitra Electrification Rurale Décentralisée par Combustion de Biomasse Expérience des projets Gesforcom et Bioenergelec à Madagascar, de 2008 à 2015 BIOENERGELEC Biomasse énergie pour la réduction de la pauvreté par l’électrification rurale décentralisée à Madagascar Pierre Montagne, Mamisoa Rakotoarimanana, François Pinta et Serge Razafimahatratra Coordinateurs scientifiques © Homme et Environnement ISBN : 978-2-9555221-0-3 L’Homme et l’Environnement Lot II M 90 Antsakaviro, Tél. +261 22 674 90 e-mail : [email protected] http ://www.madagascar-environnement.com www.bioenergelec.org Le contenu de cette publication n’engage que la responsabilité de ses auteurs et ne représente pas nécessairement l’opinion de l’Union Européenne. L’Union Européenne n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y figurent. Pierre Montagne, Mamisoa Rakotoarimanana, François Pinta et Serge Razafimahatratra Coordinateurs scientifiques HAZAVANA Herin’Aratra Vokarina Amin’ny Zava-Maniry Fandrehitra Electrification Rurale Décentralisée par Combustion de Biomasse Expérience des projets Gesforcom et Bioenergelec à Madagascar, de 2008 à 2015 Ouvrage de synthèse édité à partir -

3302 Ambohimahasoa

dfggfdgfdgsdfsdfdsfdsfsdfsdfdsfsdfdsfdmmm REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana ----------------- HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE RESULTATS DEFINITIFS DU SECOND TOUR DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE DU 19 DECEMBRE 2018 dfggfdgffhCode BV: 330201010101 dfggfdgffhBureau de vote: EPP AMBATOFOLAKA SALLE 1 dfggfdgffhCommune: AMBALAKINDRESY dfggfdgffhDistrict: AMBOHIMAHASOA dfggfdgffhRegion: HAUTE MATSIATRA dfggfdgffhProvince: FIANARANTSOA Inscrits : 291 Votants: 107 Blancs et Nuls: 8 Soit: 7,48% Suffrages exprimes: 99 Soit: 92,52% Taux de participation: 36,77% N° d'ordre Logo Photo Nom et Prenoms Candidat Voix obtenues Pourcentage 13 RAJOELINA Andry Nirina 85 85,86% 25 RAVALOMANANA Marc 14 14,14% Total voix: 99 100,00% Copyright @ HCC 2019 dfggfdgfdgsdfsdfdsfdsfsdfsdfdsfsdfdsfdmmm REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana ----------------- HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE RESULTATS DEFINITIFS DU SECOND TOUR DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE DU 19 DECEMBRE 2018 dfggfdgffhCode BV: 330201020101 dfggfdgffhBureau de vote: EPP AMBOHIMAHATSINJO SALLE 1 dfggfdgffhCommune: AMBALAKINDRESY dfggfdgffhDistrict: AMBOHIMAHASOA dfggfdgffhRegion: HAUTE MATSIATRA dfggfdgffhProvince: FIANARANTSOA Inscrits : 316 Votants: 124 Blancs et Nuls: 15 Soit: 12,10% Suffrages exprimes: 109 Soit: 87,90% Taux de participation: 39,24% N° d'ordre Logo Photo Nom et Prenoms Candidat Voix obtenues Pourcentage 13 RAJOELINA Andry Nirina 71 65,14% 25 RAVALOMANANA Marc 38 34,86% Total voix: 109 100,00% Copyright @ HCC 2019 dfggfdgfdgsdfsdfdsfdsfsdfsdfdsfsdfdsfdmmm -

Sustainable Landscapes in Eastern Madagascar Environmental And

Sustainable Landscapes in Eastern Madagascar Environmental and Social Management Plan Translation of the original French version 19 May 2016 (Updated 23 August 2016) 1 Table of Contents Acronyms ............................................................................................................................................... 7 Glossary ................................................................................................................................................. 9 Executive Summary ............................................................................................................................ 10 1 Introduction ................................................................................................................................. 17 1.1 Background and Project Objectives ...................................................................................... 17 1.2 Objectives of the ESMP ........................................................................................................ 17 1.3 Link between the ESMP and the Environmental and Social Management Tools for the COFAV and CAZ Protected Areas ........................................................................................................ 18 2 Project Overview ......................................................................................................................... 20 2.1 Description of Components, Activities, and Relevant Sectors .............................................. 20 2.2 Targets and Characteristics