Treball Final De Màster

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Competition Figures the Crisis Has Clearly Shown the Importance of Rail to Passenger Trans- Port and to the Logistics Systems That Supply the Economy

2019/20 Competition figures The crisis has clearly shown the importance of rail to passenger trans- port and to the logistics systems that supply the economy. Even in excep- tional circumstances, the rail industry can ensure stable and extensive provi- sion of essential mobility and logistics services. Railways must continue to be part of the solution in overcoming the coronavirus crisis and reviving the economy. The economic stimulus package passed by the German government provides an important Dear readers, impetus in this respect. Rail is key to active climate protection We witnessed a year of mixed for- and sustainable mobility. It is a fun- tunes on Germany’s railways in 2019. damental part of the German Climate Amid continuing strong inter- and Action Plan 2050 and the European intramodal competition and a slow- Green Deal. At Deutsche Bahn, we ing economy, German rail passenger continue to plan for growth and are transport gained market share. maintaining our investment and re- Rail freight, meanwhile, saw its cruitment work as part of Strong Rail, share of the market decline. It was a DB’s overarching strategy. similarly mixed picture for European rail traffic. Sincerely, Ronald Pofalla In 2020, the effects of the Covid-19 pandemic have presented the entire transport sector with major challenges to tackle. 3 Contents Contents 06 Passenger transport 26 Infrastructure 06 German market 26 Use of the rail network 10 Long distance rail in Germany in Germany 12 Regional and local rail in Germany 30 Environment 14 European market 30 Rail’s contribution to protecting the environment 16 Freight transport 17 German market 34 Transport performance data 20 Rail freight transport since 2014 at a glance in Germany 34 Passenger transport 22 European market 35 Freight transport 35 Infrastructure 4 5 Passenger transport Passenger transport German market 2019/20 Transport volume in the German passenger transport market rose slightly in 2019, with rail achieving the highest growth rate. -

EU and India Relaunch Trade Quest

Established 1961 SUNDAY, MAY 9, 2021 EU and India relaunch trade quest Focus on maintaining global vaccine supplies, monitoring spread of virus variants PORTO: The EU and India met at a virtual summit sure the two vaccine-producing powerhouses can yesterday hoping to relaunch long-stalled trade maintain global supplies and monitoring the spread talks and discuss how best to work together against of variants - as well as on trying to plan together to the coronavirus pandemic battering the south Asian tackle future pandemics. giant. The devastating wave of infections sweeping “We obviously need to continue our efforts India has already impacted the meeting by forcing together to ramp up production, secure the neces- Prime Minister Narendra Modi to scrap plans to fly sary raw materials, and keep supply chains open,” a to Portugal to see his European counterparts. senior EU official said. “Leaders are going to com- But the 27-nation bloc and the world’s largest mit to work together to better prepare for and democracy remain determined to capitalize on respond to global health emergencies.” Von der growing momentum for tighter relations fueled by Leyen said the two sides would agree a “common shared concerns over the rising might of China. “I platform” on sequencing the COVID-19 virus to am positive that we will be able to do a major step help keep track of any new variants that may forward because between the EU and India there is emerge. a close relationship, but also a lot of untapped potential,” European Commission President Ursula Waiving patents von der Leyen said. -

The Unrelenting Spread of Coronavirus Has Had an Unprecedented Effect on Public Transport Networks Around the World. National Go

NEWSLINES The unrelenting spread of coronavirus has had an unprecedented effect on public transport networks around the world. National governments are implementing measures to contain the spread of the virus which increasingly include the closure of international borders. As a result, the number of international rail services around Europe, both long-distance and local, is diminishing fast. Domestic services are also being affected in most countries as all but essential travel is being discouraged or even prohibited, meaning a reduced service level is in operation as travellers heed official advice. To illustrate the dramatic reduction in international services over the past few weeks, we have included (below this statement) a brief summary of the current situation. We at European Rail Timetable clearly urge our readers to observe official government advice with regards to travel during these difficult times. We plan to continue publishing the timetable on a monthly basis, but only showing regular schedules, so readers can continue to plan future journeys once this pandemic is under control, however long that takes. We have made the decision not to include details of any amended schedules because the situation is so fluid with individual countries being at different stages of dealing with the pandemic. More importantly, many governments have imposed severe travel restrictions as part of their strategy to contain the virus, so it would be inappropriate for us to show amended timetables. We sincerely hope our readers stay safe during this difficult time and can resume their travels around Europe (and beyond) at some point in the not too distant future. -

British Section Newsletter Vol.25 No.4 June 2021

British Section Newsletter Vol.25 No.4 June 2021 European Association of Railway Personnel Association Européenne des Cheminots (AISBL) International Association (A.R. 4.2.1985) International Non-governmental Organisation with advisory status to the Council of Europe (6.4.1977) International Non-governmental Organisation with consultative status to the UN (decision E/ 2002/ of 22.07.2002) and member of the United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) Registered address: A.E.C (AISBL). - 25 Square de Meeus 1000 Brussels, Belgium AEC EUROPEAN BUREAU – elected at the General Assembly at Poznan (PL), September 2017, and remaining in office provisionally until new elections can be held. European President: Nicolae Dutu (RO)). Vice-President: Dott. Giuseppe Cirillo (I) European Secretary: Malgorzata (Margaret) Boczek-Kwaczynska (PL). Asst European Secretary: Philip Worsfold, B.Sc., C.Eng., M.I.C.E., F.P.W.I. (GB) 8 B Whitnage Road, Sampford Peverell, Tiverton Devon EX16 7BU. Tel: +44(0)1884 821 805 E-mail: [email protected] Treasurer: Karl Eder (A). Asst Treasurer: Walter Rohr (A) AEC BRITISH SECTION COMMITTEE The Annual General Meeting for 2020 had to be cancelled due to the coronovirus outbreak. The existing committee and officers will remain in place as caretakers until such time as a new AGM can safely be convened, hopefully in October, as follows Honorary President: Colin Charman, formerly Operations Manager Eurostar Engineering Centre. Past Honorary President & Hon. Life Member: Theo Steel (formerly Project Director ONE Railway) President: Bob Clark, 52 Farcroft Road, POOLE, Dorset. BH1 2 3BQ. Tel: +44(0)1202 462 912 (home). -

An Ex Ante Analysis of the Planned Transportation Network in the Region of Extremadura (Spain) by Using Physical Parameters

sustainability Article An Ex Ante Analysis of the Planned Transportation Network in the Region of Extremadura (Spain) by Using Physical Parameters Pedro Plasencia-Lozano Department of Construction and Manufacturing Engineering, University of Oviedo, 33600 Mieres, Spain; [email protected] Abstract: Some relevant transport infrastructures are expected to be built in Extremadura, a Spanish region. Future investments could transform the regional transportation system and therefore could act as an important lever for economic and social change. The text describes the current situation and also the planned infrastructures, and an ex ante study is developed. The research has set the deficiencies of Extremadura in terms of transportation network, but current planning proves that the rail and airport infrastructures in Extremadura are set to involve a significant change of model. Moreover, the importance of taking into consideration the transport planning documents of neighboring countries in the transport analysis of bordering regions and the negative consequence of designing national and regional transport plans without considering the neighboring plans have been described. Keywords: ex ante study; transport planning; transport policy; Atlantic corridor; regional HSR; regional airport; QGIS Citation: Plasencia-Lozano, P. An Ex Ante Analysis of the Planned Transportation Network in the Region of Extremadura (Spain) by 1. Introduction Using Physical Parameters. Sustainability 2021, 13, 5947. https:// It is a well-known fact that infrastructures are no guarantee for improving the economy, doi.org/10.3390/su13115947 while they are a necessary condition for improving it [1–3] by enabling the mobility of goods and people [4,5] or reducing operational cost [6], among other factors [7,8]. -

Iglesias Quiso Aprovechar La Alarma Y Nacionalizar Eléctricas Y Hospitales

.es LUNES, 16 DE MARZO DE 2020 elEcoelSuperLunesnomistaAÑO XV. Nº 4.316 EL DIARIO DE LOS QUE TOMAN DECISIONES Precio: 1,70€ Italia quiere imitar a China y construir Cómo debe reaccionar el inversor ante la crisis del Covid un hospital en solo seis días con 500 camas PÁG. 18 Por Ken Fisher Fisher Investments Europe PÁG. 4 Iglesias quiso aprovechar la alarma y nacionalizar eléctricas y hospitales Nadia Calviño advirtió Bruselas se moviliza para Los empresarios piden El sector aéreo que, si se aprobaba, evitar falta de productos liquidez y facilidades se precipita a una “yo aquí no pinto nada” por cierres de fronteras para aprobar los Erte oleada de quiebras PÁGS. 6 a 19 LA UE ACELERA UN SEGURO DE PARO EUROPEO Acelerar la creación de un seguro de paro europeo es la medida de la CE ante la avalancha de despidos y peticiones de Erte, como el que pone en marcha la propietaria de Vips, que por el cierre de sus mil restaurantes, pide la suspensión temporal de 22.000 empleos. PÁGS. 10 y 13 El alza del SMI fulmina el empleo Ferrovial entra en el AVE en Murcia, Asturias y Extremadura de Reino Unido con La subida del 29% castiga los trabajos de más baja cualificación obras por 2.800 millones Numerosos expertos, organismos cuenta el impacto de la subida del rados. Concretamente, este efecto Participará en la línea Londres-Birmingham de análisis e instituciones oficiales 22% hasta los 900 euros– se puede ha generado, según Freemarket, un han advertido de los efectos con- concluir que el impulso al salario aumento del desempleo en el per- Ferrovial entra en el AVE británi- adjudicatario hace dos años de dos tradictorios de los incrementos del mínimo, completado este mismo centil de menor remuneración de co. -

Ábalos Presenta AVLO, El Nuevo Servicio Lowcost De Renfe

Entra en servicio el próximo mes de abril Ábalos presenta AVLO, el nuevo servicio lowcost de Renfe El ministro de Fomento en funcio- año, 22 millones de ellos en los ha recordado el impulso dado nes, José Luis Ábalos, presentó el servicios de AVE. Para Ábalos, en los últimos meses a algunas 11 de diciembre, en los talleres AVLO “incide en los tres propósitos grandes infraestructuras de gran de Renfe de Villaseca de la Sagra señalados de hacer el ferrocarril relevancia como el Corredor (Toledo), AVLO, el nuevo servicio más inclusivo, más competitivo y Mediterráneo, el AVE a Galicia o lowcost de la operadora pública más sostenible”. De ahí que, “los Asturias, así como la renovación que se pondrá en servicio el 6 servicios se van a configurar para del material de RENFE por más de de abril de 2020. En principio, el que tengan un precio reducido sin 3.000 millones de euros. servicio comenzará a prestarse en perder sus características de velo- El responsable del Departamento el corredor Barcelona-Zaragoza- cidad, puntualidad y seguridad”. aseveró que “esperamos seguir Madrid y los billetes se pondrán a aumentando la inversión en la red la venta a finales del mes de ene- Ajustado a la ferroviaria porque esto es esencial ro. Posteriormente, se extenderá demanda para que podamos mejorar los a más usuarios. AVLO, ha subrayado el ministro, servicios de Cercanías, los corre- Ábalos ha calificado a AVLO como “representa una respuesta de dores de mercancías y la moder- un hito en la transformación del RENFE al entorno más compe- nización de las conexiones más ferrocarril español porque “la Alta titivo, que surgirá con la libe- deficientes”. -

Study on the Economic Developments of the EU Air Transport Market

Study on the economic developments of the EU Air Transport Market FINAL REPORT Written by: EGIS / SEO 16 July 2020 STUDY ON THE ECONOMIC DEVELOPMENTS OF THE EU AIR TRANSPORT MARKET 1/238 FINAL REPORT EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Mobility and Transport Directorate E — Aviation Unit E.1 — Aviation Policy Contact: MOVE E1 Secretariat E-mail: [email protected] European Commission B-1049 Brussels EUROPEAN COMMISSION Study on the economic developments of the EU Air Transport Market Final Report EUROPEAN COMMISSION Europe Direct is a service to help you find answers to your questions about the European Union. Freephone number (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 (*) The information given is free, as are most calls (though some operators, phone boxes or hotels may charge you). LEGAL NOTICE This document has been prepared for the European Commission however it reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. More information on the European Union is available on the Internet (http://www.europa.eu). Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2021 ISBN 978-92-76-29357-6 doi: 10.2832/561694 © European Union, 2021 Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. Image © Dmitrijs Mihejevs Directorate-General for Mobility and Transport Aviation Policy MOVE/E1/SER/2019-266/SI2.809800 STUDY ON THE ECONOMIC DEVELOPMENTS OF THE EU AIR TRANSPORT MARKET – FINAL REPORT Document information GENERAL INFORMATION -

ERT Newslines June 2021

NEWSLINES What’s new this month At this present time, varying levels of coronavirus restrictions continue Trains 461/1493/1492/460 Bosphor Bucuresti – Halkall (istanbul), to affect the provision of public transport across Europe with a reduced 1461/1460 Bucuresti – Thessaloniki and 1493/1492 Sofia – Halkall service level running in many areas. International travel restrictions (istanbul) will not run this Summer (Table 61). remain in place between many countries so readers should continue to Train 343/342 Ivo Andric Budapest – Kelebia has been extended consult official government advice before planning any future trips. across the Serbian border to Subotica (Table 61). However, as national governments cautiously plan a pathway back to The Alpen-Sylt Nachtexpress Westerland – Salzburg and Konstanz some form of normality, we hope it will not be too long before will not start running this summer until July 15. Table 78 has had to be unrestricted leisure travel will once again be permitted. temporarily moved to page 674 to accommodate the extended table. We continue to publish our own tables based on the latest information Train 151/150 Emona Wien – Ljubljana will convey through cars to available to us in the lead up to publication of this edition. The Trieste from June 11 (Table 91). availability and type of data varies between countries with some operators providing full schedules (with cancellations or alterations Train 149/749/140 Hortoba´gy Wien – Budapest – Lviv – Kyiv restarted indicated separately) whilst others are only showing trains that are on June 1 conveying through sleeping cars (Table 96). currently running, sometimes for only limited periods of time. -

Effects of Introducing Low-Cost High-Speed Rail on Air-Rail Competition Wang, Yixiao; Sun, Luoyi; Teunter, Ruud H.; Wu, Jianhong; Hua, Guowei

University of Groningen Effects of introducing low-cost high-speed rail on air-rail competition Wang, Yixiao; Sun, Luoyi; Teunter, Ruud H.; Wu, Jianhong; Hua, Guowei Published in: Transport Policy DOI: 10.1016/j.tranpol.2020.08.006 IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below. Document Version Publisher's PDF, also known as Version of record Publication date: 2020 Link to publication in University of Groningen/UMCG research database Citation for published version (APA): Wang, Y., Sun, L., Teunter, R. H., Wu, J., & Hua, G. (2020). Effects of introducing low-cost high-speed rail on air-rail competition: Modelling and numerical analysis for Paris-Marseille. Transport Policy, 99, 145-162. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2020.08.006 Copyright Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons). The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license. More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne- amendment. Take-down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. -

Renfe Prevé Crear Un Negocio De 1.700 Millones Con Su Plataforma De Movilidad

Revista mensual | 9 de diciembre de 2020 | Nº92 Transporte y Movilidad elEconomista.es RENFE PREVÉ CREAR UN NEGOCIO DE 1.700 MILLONES CON SU PLATAFORMA DE MOVILIDAD Invertirá 47 millones en una ‘app’ para atraer viajeros al tren y vender productos de terceros AÉREO LAS AEROLÍNEAS PREVÉN REMONTAR EL VUELO EN ENERO Sumario Transporte y Movilidad 2 elEconomista.es Marítimo y Portuario | P10 La mercancía en tránsito mejora el cierre del 2020 en los puertos españoles Actualidad | P06 El tráfico de mercancías en los puertos mejora a finales Renfe prevé generar un negocio de 1.700 millones con su nueva ‘app’ de año, con lo que se espera El operador invertirá 47 millones en el desarrollo de una plataforma con la que impul- que al cierre del ejercicio la sará el uso del transporte colectivo y atraerá 1,8 millones de nuevos viajes al tren. caída sea menor del 10 % Ferroviario | P23 Adif protege 15.000 kilómetros de vía del invierno. El ente gestor de las infraestructu- tras ferroviarias ha diseñado su plan invernal con el fin de actuar contra la climatología invernal. Logística | P32 Los españoles se decantan por Correos para enviar sus paquetes Dos de cada tres residentes en España prefieren utilizar Correos y Correos Express Aéreo | P14 para el envíos postales y de paquetes. Las aerolíneas preven remontar el vuelo en España durante enero Entrevista | P20 Las cifras de asientos en vuelos internacionals que Carolina Sánchez Fernández, vicepresidente de Direbus mantiene Turespaña indican “Pedimos apoyo ante la ausencia total de actividad porque nuestro sector que se ve una mejora en está herido de muerte”. -

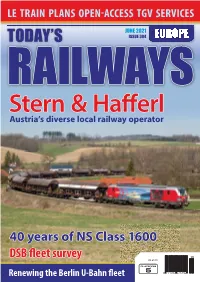

In the Next Issue... Today's Railways Europe Issue

LE TRAIN PLANS OPENACCESS TGV SERVICES JUNE 2021 TODAY’S ISSUE 304 EUROPE RAILWAYS Stern & Ha erl Austria’s diverse local railway operator 40 years of NS Class 1600 DSB eet survey UK £5.95 Renewing the Berlin U-Bahn eet Interesting features and informative articles in every issue, including our regular sections every month……. www.platform5.com NEWS All the main operational news from around the UK. LIGHT RAIL NEWS SUBSCRIBE NOW TO... HERITAGE & PRESERVATION All the latest news from the world of heritage railways and preservation. ROLLING STOCK UPDATES RAILTOURS MAIL TRAIN GRUMPY OLD MAN! In the July issue: HEAVY HAULAGE ON THE BERKS & HANTS THE UK RAILWAY MAGAZINE FROM Tony Bartlett looks at the history and current services PLATFORM 5 PUBLISHING on the Berks & Hants line, There’s never been a better time to join the growing specifically the very scenic section west of Hungerford number of Today’s Railways UK readers, or better which parallels the Kennet still – why not save £24 by taking out a 12 issue & Avon Canal. The HSTs may have gone but the line is still subscription and make sure you never miss your heavily used by a variety of copy! Or why not save over £50 by taking out a freight traffic. combined subscription to Today’s Railways Europe THE G&SW – A KEY and Today’s Railways UK? DIVERSIONARY ROUTE To subscribe, please visit our website at www.platform5.com The former Glasgow and or complete the form below and return it with your South Western (GSW) route remittance to: between Carlisle and Glasgow Today’s Railways UK (TRE), Platform 5 Publishing, via Dumfries and Kilmarnock has long offered trains an 52 Broadfield Road, Sheffield, S8 0XJ, ENGLAND.