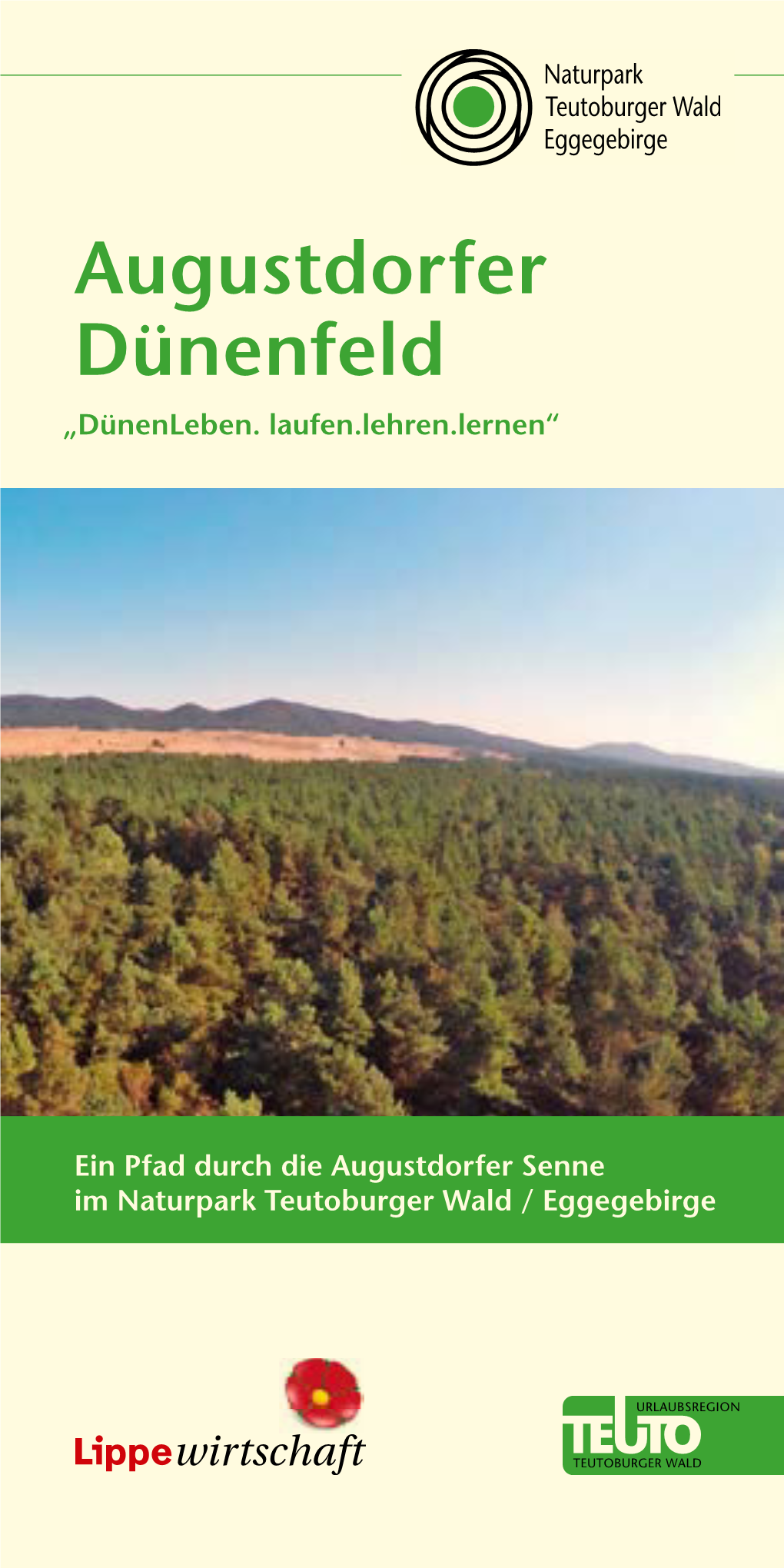

Augustdorfer Dünenfeld „Dünenleben

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Informationen

INFORMATIONEN für Bürger/innen und Gäste der Stadt Blomberg Herzlich willkommen in Blomberg Das kleine Lipperland ist ein besonders schönes Stück Deutschland. Mittendrin liegt Blomberg, in einem überlieferten Reim „de Bleome“, also die Blume unter den lippischen Städten genannt. Im Namen der Stadt Blomberg begrüße ich Sie ganz herzlich als Neubürgerin oder Neubürger und wünsche Ihnen ein schnel- les Einleben in Ihre neue Heimat. Um Ihnen das Kennenlernen unserer Stadt zu erleichtern, haben wir für Sie diese Informationsschrift zusammengetragen, mit der wir Ihnen Land und Leute, Natur und Kultur, Geschichte und Gegen- GRUßWORT DES BÜRGERMEISTERS wart der Region zwischen Teutoburger Wald und Weser vorstellen möchten. Aber auch den alteingesessenen Blombergern wird diese Bürgerbroschüre sicherlich in vielerlei Hinsicht eine wert- volle Informationsquelle sein. Herzliche Grüße Ihr Klaus Geise Bürgermeister 1 2 TAXI-HENKE 8009 Inhaltsverzeichnis Grußwort des Bürgermeisters . 1 SERVICE · SOZIALES · WIRTSCHAFT Inhaltsverzeichnis. 3 Kulturelle Einrichtungen. 25 Branchenverzeichnis . 5 Öffentliche Bücherei. 25 Impressum. 60 Kindertagesstätten · Heime und sonstige Einrichtungen STADTINFOS · STADTGESCHICHTE der Jugendhilfe . 25 Bildungs- und Lehranstalten . 27 Geschichte. 6 Starke Kinder – Ein historischer starkes Blomberg . 28 Stadtrundgang. 9 Kirchen · Pfarrämter · religiöse Gemeinschaften. 32 VERWALTUNG · BEHÖRDEN · POLITIK Heilberufe · Apotheken · . Rat der Stadt Blomberg . 11 Altersheime · Krankenhäuser 33 Ratsmitglieder . 11 Soziale Fürsorge und andere INHALTSVERZEICHNIS gemeinnützige Einrichtungen . 37 Politische Parteien . 12 Turn- und Sportstätten . 37 Ortsvorsteher/innen . 13 Vereine · Verbände . 41 Dienststellen der . Stadt Blomberg. 14 Städtepartnerschaften 47 Organisation der Banken und Sparkassen . 49 Stadt Blomberg. 14 Blomberger Versorgungs- . Behördliche Einrichtungen . 15 betriebe GmbH 49 . Was erledige ich wo? . 16 Abfallinformation 52 Sonstige Dienststellen Veranstaltungen 2008/2009 . 59 und Organisationen . 23 Notruftafel . -

"Wir in Lippe" Als

Hier könnte auch Ihre Anzeige stehen! Rufen Sie uns an: Telefon 05231 911-155 16265201_800118 Eine Verlagsbeilage der Lippischen Landes-Zeitung 37408901_800118 .CIG*ÒTUVG Der $CF 5CN\WHNGP9GTN#URG Gerhard Gronemei- 'ZVGTVCN$ÒUKPIHGNF Edith Schäfer ist Ehren- Teutoburger Wald- er steht weiter an der Spitze des Heimatvereins mitglied des TSV Bösingfeld. Erster Gratulant war Verein ehrt Mitglieder. Werl-Aspe. Vorsitzender Carlo Eggers. 5GKVG 5GKVG 5GKVG M<I<@E ;<I NF:?< 91.(5 91%*' :_ 3VXR Ohne derartig engagierte 2fTY Af^aV_ SVcVZeV_ 7cVfUV Mitglieder hätten es die daZV]e UZV Vereine sicherlich schwer. AlY`cld1 Der Kegelclub „Die fröhlichen Versager“ besteht seit 50 Jahren. Seit der Gründung treffen sich Beim TSV Bösingfeld sind die Damen in der Gaststätte Garre in Horn-Bad Meinberg. Die bevorstehende Fahrt führt nach Südtirol 3f_UVd]ZXR es Edith Schäfer und Ernst August Köstering, denen die Dörentrup-Bega. Der TuS Be- Ehrenmitgliedschaft verlie- ga 09 besteht seit 110 Jahren hen worden ist, und der undhateinebewegteGeschich- Lippische Heimatbund hat te hinter sich. Er ist in dieser Ausgabe von „Wir in Lippe“ Helmut Depping und Jo- der „Verein der Woche“. hannes Kopel-Varchmin Der erste Turnbetrieb wur- mit der Silbernen Rose aus- de in der Pfenningschen Halle gezeichnet. Respekt verdient aufgenommen, für die Turn- auch Rudi Hilker, der beim halle wurde 1955 der Grund- Heimatverein Werl-Aspe 27 stein gelegt. Vor 15 Jahren be- Jahre lang Kassierer gewesen gann mit „Bundesliga in Bega“ für ein so kleines Dorf ein bei- ist. Das und mehr lesen Sie spielloses Event. Eine Gruppe in dieser Ausgabe von „Wir von Helfern um Frido Petig in Lippe“. -

Mit Start Leopoldshöhe Münster Einem Ticket – Und Das Gilt Für Bus, Leopoldshöhe Ihrer Gewünschten Strecke

Kreuz und quer durch Westfalen- Häufig unterwegs? Lippe mit dem WestfalenTarif. Nutzen Sie unsere günstigen Zeitkarten Fahrtziele und Preise Osnabrück Einfach Ticket kaufen, einsteigen und los und Abos. Damit fahren Sie so oft Sie Bielefeld geht’s! Das Tolle dabei: Sie fahren mit nur wollen mit Bus, Bahn und StadtBahn auf mit Start Leopoldshöhe Münster einem Ticket – und das gilt für Bus, Leopoldshöhe Ihrer gewünschten Strecke. Egal ob Sie Bahn (RE/RB) und StadtBahn. Der Fahr- Hamm Paderborn 7 Tage, einen Monat oder ein Jahr lang Leopoldshöhe (Kurzstrecke) KLI Oerlinghausen 2T preis ist abhängig von Ihrem Start- und Ziel- Dortmund mobil sein möchten, unsere individuellen Leopoldshöhe 1LI Paderborn über Bielefeld 5T ort. Suchen Sie Ihr Ziel in der links stehenden Angebote bringen Sie bequem und güns- Augustdorf 4T über Altenbeken 6T Tabelle, merken Sie sich Ihre Preisstufe (z. B. 3T) tig ans Ziel. Mal raus aus Lippe? Sparen Bad Oeynhausen 5T Porta Westfalica 5T und wählen Sie das gewünschte Ticket in der Sie als Zeitkarteninhaber mit günstigen Siegen Bad Salzuflen 3T Rheda-Wiedenbrück 5T Preistabelle. Ihr Ziel oder Ihr Ticket ist nicht dabei? AnschlussTickets. Neugierig geworden? In der Fahrplanauskunft unter www.TeutoOWL.de/ Wir beraten Sie gerne unter (0 52 31) Bielefeld 3T Rinteln* 5T fahrplanauskunft werden Sie fündig. 97 76 81. Borgholzhausen 5T Schlangen 4T Bünde/Westf. 5T Schloß Holte-Stukenbrock 4T Detmold 4T Siegen 10W Dortmund 10W Spenge 4T Tickets und Preise Preisstufen Dörentrup 4T Steinhagen 4T Auswahl aus dem Angebot Enger 4T Verl 4T des WestfalenTarifs Stadt Umkreis größere Entfernung Espelkamp 6T Vlotho 5T KLI 5 1LI BI8 2T 3T 4T 5T 6T 7T6 8W 9W 10W7 Extertal 4T Werther 4T 1+2 Gütersloh 4T Winterberg 10W 9 Uhr TagesTicket 1 Person 3,60 5,00 5,20 7,00 9,30 12,90 16,20 20,90 24,40 29,60 30,00 30,20 24 StundenTicket 1 Person1 4,50 6,80 7,00 8,70 11,40 15,90 19,80 31,70 36,10 40,10 40,50 41,20 Halle/Westf. -

PLANTAG – Neues Fertigwarenlager in Der Ohmstraße in Detmold

LOKALES Zzt. gilt die Anzeigenpreisliste von 2015. von Zzt. gilt die Anzeigenpreisliste Sitz des Verlages. vorschreibt, anderes Gesetz zwingend nichts das Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, soweit Detmold 32758 7, Ohmstraße Hermann Bösmann GmbH und Verlag Druckerei Herstellung: 05231.911-214 Telefon Mail: [email protected] KG Giesdorf GmbH & Co. Werbeagentur Redaktion: Freitag Ralf Redaktionsleitung: Giesdorf Rainer Dipl. Kfm. Gesellschafter: Geschäftsführender Detmold 32758 7, Ohmstraße KG Giesdorf GmbH & Co. Lippischer Zeitungsverlag Herausgeber: Extra Bad Salzuflen Lemgo, Detmold, Treffpunkt mit Treffpunkt Nachrichten Lippische Neueste Impressum 12. Jahrgang Ausgabe Detmold | Augustdorf Telefon 05231.911-236 Telefon Mail: [email protected] KG GmbH & Co. Media-Distributions-Service Zustellung: Klohs Ralf Vertriebsleitung: 05231.911-122 Telefon Mail: [email protected] Klinger Corinna 05231.911-121 Telefon Mail: [email protected] Jörn Nolte Mediaberatung: Büschemann, Christian Erfkamp Ralf Anzeigenleitung: Augustdorf | Horn-Bad Meinberg Augustdorf Das wird Sie interessieren. wird Das 47031501_800114 22207901_800115 Veränderungen, melden wil- formieren überrung und nachteilige Behörde dar. Sie in- deglied zwischender Natur Bevölke- und stellen ein Bin- Schutz und die Entwicklung ten auf die Erhaltung, den möchte. ehrenamtlichschutz hat engagieren unddie / sich der Interesse hierzu ameinen Natur- Landschaftswächterin Landschaftswächter, bzw. BezirkKreises Augustdorf Lippe suchtLandschaftsbehörde für eine den ¥ des Landschaftswächter derenStunden Organisation und Erlebnisse,danken wir an und viele wunderbare keit und ihremihrer Humor ansteckenden Fröhlich- ver- tig. „Ihr und ganzder besonders Gemeinde Augustdorf tä- renbetreuung für die AWO in Helferin aktiv inJahre der Senio- alswurde. Kassiererin Seitdem istOrtsverein und sie viele 1972für gegründet verantwortlich, dassmann der waren mit anderen da- storbener Mann Willi Heidt- AWO gibt. Sielänger und dabei, als ihr es die ver- terwohlfahrt. -

Ausgabe 16 Vom 1. August 2021

menschlich gläubig lebendig Pastoralverbund Lippe|Detmold Auf · Ein · Wort Informationen aus dem Pastoralverbund Lippe I Detmold Ausgabe 16 vom 01.08.2021 KLAGE UND GEBET, SOLIDARITÄT UND TATKRÄFTIGE HILFE Am Freitag vor einer Woche läuteten vie- schrecken, das Leid und die Verzweiflung lerorts Glocken in evangelischen und ka- im Gebet vor Gott zu bringen. So können tholischen Kirchen. Das war ein Zeichen wir mit Worten aus dem Alten Testament der Verbundenheit mit den Opfern der sprechen: „Wenn ich rufe, erhöre mich, Unwetter-Katastrophe. Schreckliches ist Gott, du mein Retter! Du hast mir Raum ge- geschehen. Etwa 170 Todesopfer sind zu schaffen, als mir angst war. Sei mir gnädig beklagen. Viele Menschen werden noch und hör auf mein Flehen!“ (Ps 4,2) vermisst. Die Wassermassen haben Wohn- häuser und Läden, Betriebe und Büros ein- Die Betroffenen benötigen jetzt Zeichen fach weggerissen. Es ist die schlimmste der Solidarität und unmittelbare Unter- Naturkatastrophe seit Jahren in Deutsch- stützung. Manche Hilfsorganisationen, land. z.B. Malteser und Caritas, sind da aktiv, So erleben wir miteinander eine Gefähr- ebenso viele Notfallseelsorger und Privat- dung unseres Daseins, einen Kontrollver- personen. Unser Erzbistum Paderborn hat lust: Wir haben nicht alles in der Hand – eine finanzielle Soforthilfe beschlossen. eine Erfahrung von Ohnmacht. Wenn sich Auch wir sind eingeladen, uns für die Ge- so ein Unheil in unserer unmittelbaren schädigten einzusetzen. Daher halten wir Nähe ereignet, dann geht uns das sicher- an diesem Wochenende jetzt in all unse- lich nahe. So eine Verwüstung mitten in ren Gottesdiensten eine Sonderkollekte unserem Land war bisher kaum vorstellbar. ‚Fluthilfe‘. So können wir die Hoffnung der Am meisten bewegt uns sicherlich, dass so Betroffenen auf eine bessere Zukunft mit- viele Menschen sterben mussten. -

Barntrup Fahrtziele Und Preise Erklärung Zur

Kreuz und quer durch Westfalen- Fahrtziele und Preise Lippe mit dem WestfalenTarif. mit Start Barntrup Osnabrück Barntrup KLI Lemgo 3T Bielefeld Barntrup 1LI Leopoldshöhe 4T Münster Barntrup Löhne 6T Hamm Paderborn Altenbeken 6T Lügde 4T Dortmund Augustdorf 4T Marienmünster 6W Bad Oeynhausen 6T Minden 7T Bad Pyrmont* 3T Münster 11W Siegen Bad Salzuflen 4T Nieheim über Steinheim 6W Bielefeld 6T Oerlinghausen 4T Blomberg 2T Osnabrück 11W Einfach Ticket kaufen, einsteigen und los geht’s! Das Tolle dabei: Sie fahren mit nur einem Ticket – und Brilon über Paderborn 10W Paderborn 7W das gilt für Bus, Bahn (RE/RB) und StadtBahn. Der Bünde/Westf. 6T Porta Westfalica 6T Fahrpreis ist abhängig von Ihrem Start- und Ziel ort. Suchen Sie Ihr Ziel in der links stehenden Tabelle, Cammer* 7T Rahden 7T merken Sie sich Ihre Preisstufe (z. B. 3T) und wählen Coesfeld 11W Rheda-Wiedenbrück 7T Sie das gewünschte Ticket in der Preistabelle. Ihr Ziel oder Ihr Ticket ist nicht dabei? In der Fahrplan- Detmold 4T Rinteln** über Extertal 4T auskunft unter www.TeutoOWL.de/fahrplanauskunft Dörentrup 3T Schieder-Schwalenberg 4T werden Sie fündig. Dortmund 11W Schlangen 4T Extertal 3T Schloß Holte-Stukenbrock 6T Erklärung zur Tabelle Gütersloh 6T Steinheim 4T „Tickets und Preise“ 1 Nehmen Sie ganztägig bis zu 3 Kinder (6-14 Jahre) oder Fahrräder Halle/Westf. 6T Vlotho 6T auf Ihrem Ticket mit. Max. 1 Fahrrad pro Person. 2 Montags bis freitags ab 9 Uhr gültig; sams-, sonn- und feiertags ganztägig gültig. Hamm/Westf. 11W Willebadessen 9W 3 Ihr Ticket gilt für bis zu 5 Personen. Anstelle von Personen können auch Fahrräder mitgenommen werden. -

AML-Statements

AML-Statements Anti-Money Laundering Acknowledgement and Global Certification Regarding Foreign Correspondents Relationships Administrative Details Details Sparkasse Paderborn-Detmold Name: (Lippische Spar- und Leihekasse) (BaFin Reg.No. 100814) founded in: Detmold, Germany Paulinenstraße 34, 32756 Detmold, Germany and Hathumarstr. 15-19, 33098 Paderborn, Germany Registered Office: www.sparkasse-paderborn-detmold.de The cities of Altenbeken, Augustdorf, Bad Lippspringe, Bad Wünnenberg, Barntrup, Borchen, Blomberg, Büren, Detmold, Hövelhof, Horn-Bad Meinberg, Lage, Lichtenau, Lügde, Business Area: Marsberg, Paderborn, Salzkotten, Schieder-Schwalenberg, Schlangen (Kreis Lippe, Kreis Paderborn, Hochsauerlandkreis) Sparkasse Paderborn-Detmold was founded Outline of History on 13th March 1786 Sparkasse Paderborn-Detmold is a public sector bank, being Legal Status & Banking inscribed in the commercial register at the Lemgo district court Licence under No. HRA 3406 and at the Paderborn district court under No. HRA 2232 Is the bank publicly listed on a stock No exchange? Chairman: Arnd Paas (Vorsitzender) The Board of Management: Members: Hubert Böddeker (stellv. Vorsitzender) Andreas Trotz (Mitglied) Bank tax identification DE124617419 number DE126229845 Swift / BIC WELADE3LXXX Number of employees 1210 Number of domestic 57 branches Our principal business Savings bank, universal and regional bank, corporate and activities and services private customers, Documentary Credits, Bills of exchange, are as follows: Foreign exchange Applicable laws Is -

Unterwegs Im Lipperland

(i.Pl.) Bonne- 514 Möllen- Uchtdorf Rumbeck Weibeck 17 Flegessen BRULLSEN 238 KRANKEN- Hesslingen Pötzen 0 2 4 km 2 Kalldorf beck berg VLOTHO HAGEN Friedrichsburg Stift Welliehausen Hohnsen GALGENKAMP Friedrichs- Fischbeck Fischbeck Unsen SCHWARZEN- 300 Langenholzhausen 5 MOOR höhe 217 VALDORF Sallegge Heidel- Holtensen Bäntorf Bentorf Faulensiek Exter Wehren- beckerholz Friedrichs- Wehrbergen Hilligsfeld Herford- Linnenbeeke Bremke wald Hemeringen Ost Hagenmühle dorf Heidelbeck Kükenbruch Haverbeck Wehl Hagen- Laßbruch Wahrendahl Herkendorf Hope 83 Rohrsen Freizeit- Kalletal Almena dorf Halvestorf Behrensen bad ‘H2O’ Wüsten Pehlen (i.Pl.) (i.Pl.) Goldbeck 1 Hohen- Asendorf Dehm- Bessingen Talle kerbrock 11 2 hausen Herbrechtsdorf Extertal W HAMELN AFFERDE Diedersen Bisperode BAD 238 Papen- Flakenholz Posteholz Dehmke 29 Kirchheide bruch Rattenfänger- (i.Pl.) NalhofE Naturpark Bavenhausen Lüdenhausen x Multhöpen Dehren- haus Hastenbeck SALZUFLEN t Egge Nieder- e Schloss KLÜT KLEIN Brüntorf Matorf r berg 239 t BERKEL Weserbergland- meien a Bösingfeld SchwöbberKönigs- l Boldenkoven Tündern SCHÖTMAR Lipper b Grupen- förde Voremberg a Waldfrieden e Mönkeberg Burg Sternberg Asmissen h hagen Völkerhausen KNETTER- Lüerdissen n Groß Berkel Windelstein Hummer- Reine HEIDE Retzen 226 Entrup 347 Hillentrup Schwelen- Schaumburg- Hagenohsen Luher- Hohen- bruch Aerzen Emmern trup sonne Reinerbeck Hameln Bexterhagen Papen- (i.Pl.) heide Extertal Kirchohsen hausen Leese 15 Dudenhausen s Laatzen Latferde Bessing- HOLZ- Dörentrup Bruch hausen Hölsen LEMGO -

Dajana Marlen Dopatka Robin Jähne Unterwegs

Ausgabe Nr. 18 Das Leben steckt voller Herausforderungen Nicole Gerigk hilft May the force... 4. Mai ist Star Wars Tag Tim Schmutzler Die neue Stimme bei Radio Lippe Mörderisches Lipperland Teil 3 Der Fortsetzungsroman im Reporter Lippe... Bösingfeld und die weite Welt Wo der Wald zur Weide wird... Dajana Marlen Dopatka Robin Jähne unterwegs www.reporter-lippe.de Anzeige Anzeigen Yoga Vidya Musikfestival in Bad Meinberg vom 10. - 13.05.2018 Das Wunder der heilenden Töne Christi Himmelfahrt ist es wieder soweit. Dann wird mit Frauke Richter, Mardana und Faridah & Friends wecken Gesang, Tanz und ungewöhnlichen Instrumenten das Yoga Frühaufsteher ab 8 Uhr morgens mit heilenden Vidya Musikfestival in Bad Meinberg eingeläutet. Das durch Eigenkompositionen, meditativen Klangteppichen die Musik unterschiedlichster Kulturen geprägte Programm und spiritueller, zeitgenössischer Sufi-Musik, aus dem beginnt am Donnerstag mit der Eröffnung durch Yoga Vidya- wohlverdienten Schlaf. Bei den Mittagskonzerten Gründer Sukadev Bretz und einem Grußwort des Schirmherrn entspannen Harfenklänge im Schweigegarten die Swami Gurusharadananda. Der Hatha Yoga Meister leitet ZuhörerInnen. Judith Maria Günzl singt Heimatlieder den Ma Sharanam Ashram in Mittelindien und eine Schule der Seele, die vom Ursprung unseres Lebens für unterprivilegierte Kinder. erzählen und erinnern helfen, wer wir wirklich sind. Beim ersten Hauptkonzert entführt die Vormittags ist Entscheidungsfreude Gruppe Sedaa am Donnerstag in die gefragt: Zur Wahl stehen täglich archaische Klangwelt der traditionellen vier bis fünf besondere Klang- und mongolischen Musik und verbindet Themenyogastunden, die von den sie mit orientalischen Harmonien Künstlern selbst gegeben werden, z.B. und Rhythmen. Am Freitagabend Mantra-Yoga mit Sundaram, Riccardo holt die Belgierin Gwenda Vander Monti, Leela Chitra, Shamana Om und Steene Menschen jeden Alters Katyayani. -

GEMEINSAM UNTERWEGS in Lippe – Land Des Hermann

Imagebroschüre GEMEINSAM UNTERWEGS in Lippe – Land des Hermann Grußwort Herzlich Wilkommen In Lippe Land des Hermann Günter Weigel Dr. Axel Lehmann Geschäftsführer Landrat Kreis Lippe Kreis Lippe Lippe Tourismus & Marketing GmbH Felix-Fechenbach-Str. 5 | D-32765 Detmold Fon: +49 (0)5231 620 Erleben Sie die Schönheit und die Vielfalt in Lippe, dem Land des Hermann: [email protected] Von der Senne am südlichen Fuße des Teutoburger Waldes bis zum www.kreis-lippe.de Weserbogen im Norden, vom lippischen Bergland im Osten bis zum Flach- und Hügelland im Westen. Das Hermannsdenkmal und die Externsteine sind die bekanntesten, aber bei weitem nicht einzigen kulturellen und tou- ristischen Highlights. Wie grüne Drachenkämme wirken die Höhen von Teutoburger Wald, Eggegebirge und Weserbergland. Dichte Buchen- und Fichtenwälder, wiesenbedeckte Täler und bizarre Felsformationen prägen die markante Mittelgebirgslandschaft. Nutzen Sie die zahlreichen Museen und weitere kulturelle Einrichtungen, um unser Lipperland kennen zu lernen. Das LWL-Freilichtmuseum und das Lippe Tourismus & Marketing GmbH Landesmuseum in Detmold sowie Museen wie das Westfälisches Industriemuseum Ziegelei Lage, das Archäologisches Freilichtmuseum Grotenburg 52 | 32760 Detmold Fon.: +49 (0)5231 62-1160 Oerlinghausen oder das Weserrenaissance-Museum im Schloss Brake sind beliebte Ausflugsziele. Erkunden Sie die mittelalterlichen Gassen und [email protected] Gebäude in den sieben historischen Stadtkernen und genießen Sie das www.land-des-hermann.de kulinarische Angebot unserer engagierten Gastgeber. Lippe ist auf dem Weg, „Qualitätswanderregion Wanderbares Deutschland“ zu werden. Dieses Prädikat steht für deutschlandweite Standards der Wanderwege und bringt mehrfachen Nutzen für die Wanderer: Die Qualität der Wegeinfrastruktur wird in Lippe analysiert und nachhaltig verbessert. Entspannen Sie beim Wandern mit oder ohne Gepäck auf den zertifizierten Hermannshöhen, dem Hansaweg, dem Pivitker Wasserweg und vielen weiteren spannenden Wegen. -

Squ Summer Training 2013 in Germany - Students‘ Reports

SQU SUMMER TRAINING 2013 IN GERMANY - STUDENTS‘ REPORTS GERMAN-OMAN COOPERATION German - Oman Cooperation | SQU Summer Training 2013 Students‘ Reports All rights reserved by Sultan Qaboos University and INTEWO Pictures: INTEWO, Page 54 & 55 Naturpark Teutoburger Wald / Eggegebirge Text: SQU Students INTEWO | World Habitat Society GmbH Paderborner Str. 11 33189 Schlangen Germany E-Mail: [email protected] WWW: www.intewo.org © 2013 by INTEWO Table of Contents Foreword by the Landrat of the Lippe District ...............................................................4 Foreword by the Chairman of INTEWO .........................................................................5 Foreword by the Internship Supervisor .........................................................................6 Where actually is Schlangen? .....................................................................................7 Introduction ...............................................................................................................9 Adlerwarte Berlebeck ...............................................................................................10 Hermanns Monument ...............................................................................................14 Corvey Castle ..........................................................................................................16 Weser-Skywalk ........................................................................................................20 Futterkrippe Hagendorn ............................................................................................22 -

Eine Region. Ein Wort

Eine Region. Ein Wort. Zusammenfassung Inhaltsverzeichnis Die EXPO-Initiative – die erste REGIO- Wir wollen unsere polyzentrische Struktur, unse- n „Das neue Stadt Land Quartier“ verbindet Vorwort .............................................................................................................................................. 7 NALE des Landes Nordrhein-Westfalen re Kooperationskultur und unsere Kompetenzen in neuen Konzepten Wohnen, Arbeiten, Daseins- > 1.0 OWL – Eine Region geht ihren Weg ................................................................................... 9 – hat einen enormen Entwicklungsim- bei der digitalen Transformation nutzen, um ein vorsorge und Kultur – und das sowohl in Städten puls in die Region OstWestfalenLippe gegeben. neues Modell der Stadt-Land-Beziehungen zu als auch im ländlichen Raum. 1.1 Zahlen und Fakten rund um OWL ............................................................................................ 10 OWL steht heute für Spitzentechnologien, für entwickeln: Das neue UrbanLand. 1.2 Starke Region mit großen Herausforderungen ....................................................................... 13 Lebensqualität in Stadt und Land und eine hohe In den Aktionsebenen haben wir gemeinsam be- 1.3 Alle für OWL: Netzwerkvielfalt und starke Kooperationskultur ............................................. 16 Kooperationskultur. Mit Unterstützung des Landes Im neuen UrbanLand nutzen wir die wechselsei- reits Projektideen für die REGIONALE entwickelt. 1.4 Fazit: OWL braucht die REGIONALE 2022/2025