VARIANTE DEL P.T.C. DEL PARCO Giugno 2017

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Ottobre 2020

NUMERO 07 ALFANotizie Notiziario delle principali attività svolte da Alfa S.r.l. per tipologia di servizio OTTOBRE 2020 Acquedotto ALFANotizie Acquedotto! 04 Attività La gestione dell’acquedotto è passata ad Alfa. Comuni interessati: Agra Dumenza Brissago Valtravaglia Ferrera di Varese Brusimpiano Montegrino Valtravaglia Cassano Valcuvia Porto Ceresio Castelveccana Rancio Valcuvia Curiglia Monteviasco Tronzano Lago Maggiore ALFANotizie Acquedotto! 05 Attività Interventi d’urgenza per il ripristino della fornitura a seguito delle interruzioni d’energia elettrica causate dal maltempo. Comuni interessati: Agra Gavirate Angera Gemonio Besozzo Laveno Mombello Casale Litta Mesenzana Cittiglio Saltrio Cuveglio Taino Duno ALFANotizie Acquedotto! 06 Attività Installazione di un nuovo avviatore, collegamento di nuove pompe e rifacimento del piping al rilancio Brusnago. Comune interessato: Azzio Rilancio Brusnago ALFANotizie Acquedotto! 07 Attività • Effettuato cambio carboni al pozzo Samarate. • Installate pompette di dosaggio del cloro per la disinfezione in tutti gli impianti. Comune interessato: Busto Arsizio ALFANotizie Acquedotto! 08 Attività Installazione di inverter resettabili da remoto al pozzo Firello 1 di Casale Litta. Comune interessato: Casale Litta Casale Litta Firello 1 Reset da remoto ALFANotizie Acquedotto! 09 Attività Installazione d’urgenza di una pompa di rilancio al serbatoio Menasi per far fronte a carenze idriche. Quest’ultima permette di supportare l’apporto sorgivo al serbatoio Martinello. Comune interessato: Castello Cabiaglio Serbatoio Menasi ALFANotizie Acquedotto! 10 Attività Sostituzione pressostati guasti e azionatore di potenza pompa 2 all’autoclave Vallè. Comune interessato: Gemonio Autoclave Vallè ALFANotizie Acquedotto! 11 Attività Installazione di pompette dosatrici del cloro al serbatoio Mondizza di Grantola. Comune Attività interessato: Installazione di un nuovo impianto di clorazione Grantola presso i pozzi S. -

Bozza DET..Sistemazione Monlung.Doc DETERMINA

Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 6 del 19/01/2018 OGGETTO: Miglioramenti forestali ed ambientali in comune di Castelnuovo Bozzente, località Monlung. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO VISTO il d. Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 107; VISTO il d. Lgs 82/2005 e ss mm. ii.; VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici; VISTO il DPR 207/2010; VISTA la nota della Provincia di Como (ns. prot. n. 3612 del 21 ottobre 2010) con la quale si approva il progetto “Miglioramenti forestali ed ambientali in comune di Castelnuovo Bozzente, località Monlung”; VISTE le deliberazioni di CDA n. 32 del 29/09/2011 e 16 del 03/03/2011 con le quali si approva il progetto denominato “Miglioramenti forestali ed ambientali in comune di Castelnuovo Bozzente, località Monlung” e si demanda al Responsabile del Settore Agro Forestale e Faunistico l’adozione di ogni atto inerente e conseguente al presente; VISTA la determinazione di settore Agro-forestale e faunistico n° 40 del 30/08/2011, con cui si affidano, tramite stipula di apposita convenzione, i lavori alle ditte Consorzio Forestale del Ticino, con sede in Cuggiono (MI), della “Società Agricola Semplice di Uboldi Mauro e Luciano” con sede in Limido Comasco (Co) e dell’azienda agricola “Del Vecchio Roberto” con sede in Binago (Co); VISTA la determinazione di settore Agro-forestale e faunistico n° 46 del 23/09/11, con cui si modifica il quadro tecnico economico relativo al progetto “Miglioramenti forestali ed ambientali in comune di Castelnuovo Bozzente, località Monlung”; VISTA la convenzione con il Consorzio Forestale del Ticino, con sede a Cuggiono (MI), via Pertini 23 (C.F. -

NABA CALL for the ASSIGNMENT of FINANCIAL AID (DIRITTO ALLO STUDIO) BENEFITS Academic Year 2020/2021 – ACADEMIC YEAR 2020/2021

NABA CALL FOR THE ASSIGNMENT OF FINANCIAL AID (DIRITTO ALLO STUDIO) BENEFITS Academic Year 2020/2021 – ACADEMIC YEAR 2020/2021 Milan, 21st July 2020 – Prot. Nr. 46/2020 (TRANSLATION OF THE DSU NABA APPLICATION REQUIREMENTS AND REGULATIONS In case of discrepancies between the Italian text and the English translation, the Italian version prevails) CONTENTS 1) NABA SERVICES IMPLEMENTING THE RIGHT TO UNIVERSITY EDUCATION 3 2) ALLOCATION OF SCHOLARSHIPS 3 2.1) STRUCTURE AND NUMBER OF SCHOLARSHIPS 4 2.2) GENERAL TERMS AND CONDITIONS 5 2.3) SCHOLARSHIP ALLOCATION CLASSIFICATION LIST ADMITTANCE REQUIREMENTS 6 2.3.1) MERIT-BASED REQUIREMENTS 6 2.3.2) INCOME-BASED REQUIREMENTS 9 2.3.3) ASSESSMENT OF THE FINANCIAL STATUS AND ASSETS OF FOREIGN STUDENTS 9 2.4) SCHOLARSHIP TOTAL AMOUNTS 10 3) SCHOLARSHIP FINANCIAL SUPPLEMENTS 12 12 3.1) STUDENTS WITH DISABILITIES 3.2) INTERNATIONAL MOBILITY 12 4) DRAWING UP OF CLASSIFICATION LISTS 13 5) APPLICATION SUBMISSION TERMS AND CONDITIONS 14 6) PUBLICATION OF PROVISIONAL CLASSIFICATION LISTS AND SUBMISSION OF APPEALS 15 6.1) INCLUSION OF STUDENTS IN THE CLASSIFICATION LISTS 15 6.2) PUBLICATION OF THE CLASSIFICATION LISTS AND SUBMISSION OF APPEALS 16 7) TERMS OF SCHOLARSHIP PAYMENTS 16 8) INCOMPATIBILITY – FORFEITURE – REVOCATION 18 9) TRANSFERS AND CHANGES OF FACULTY 18 10) FINANCIAL STATUS ASSESSMENTS 19 11) INFORMATION NOTE ON THE USE OF PERSONAL DATA AND ON THE RIGHTS OF THE DECLARANT 19 ANNEX A - LIST OF COUNTRIES RELATING TO THE LEGALISATION OF DOCUMENTS 22 ANNEX B – LIST OF MUNICIPALITIES RELATING TO THE DEFINITION OF COMMUTING STUDENTS 28 Financial Assistance Selection Process - A.Y. -

Comunali Ore 19.Pdf (21 Kilobytes)

CONSIGLI COMUNALI E SINDACI DEL 25 MAGGIO 2014 Elettori e Votanti comunicazione ore 19 Comune Elettori Votanti % Provincia Votanti Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale ALBAVILLA 2.556 2.733 5.289 -- -- 3.004 56,797 ALBESE CON CASSANO 1.714 1.817 3.531 -- -- 1.960 55,508 ALBIOLO 1.141 1.174 2.315 -- -- 1.269 54,816 ALSERIO 480 483 963 -- -- 610 63,343 ALZATE BRIANZA 1.986 2.057 4.043 -- -- 2.372 58,669 ANZANO DEL PARCO 734 745 1.479 -- -- 881 59,567 ARGEGNO 317 317 634 -- -- 376 59,305 AROSIO 1.969 2.070 4.039 -- -- 2.426 60,064 BELLAGIO 1.675 1.826 3.501 -- -- 1.712 48,900 BENE LARIO 204 219 423 -- -- 150 35,460 BINAGO 2.038 2.044 4.082 -- -- 2.157 52,841 BIZZARONE 650 673 1.323 -- -- 790 59,712 BLEVIO 495 546 1.041 -- -- 607 58,309 BREGNANO 2.605 2.661 5.266 -- -- 2.562 48,651 BRENNA 906 843 1.749 -- -- 1.123 64,208 BRUNATE 719 745 1.464 -- -- 873 59,631 CABIATE 2.949 2.977 5.926 -- -- 3.194 53,898 CADORAGO 3.023 3.117 6.140 -- -- 3.286 53,517 CAGLIO 199 206 405 -- -- 229 56,543 CAGNO 898 896 1.794 -- -- 795 44,314 CANZO 2.002 2.158 4.160 -- -- 2.429 58,389 CAPIAGO INTIMIANO 2.236 2.379 4.615 -- -- 2.512 54,431 CARIMATE 1.766 1.771 3.537 -- -- 1.941 54,877 Pagina 1 di 5 CONSIGLI COMUNALI E SINDACI DEL 25 MAGGIO 2014 Elettori e Votanti comunicazione ore 19 Comune Elettori Votanti % Provincia Votanti Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale CASASCO D'INTELVI 244 242 486 -- -- 262 53,909 CASLINO D'ERBA 678 710 1.388 -- -- 802 57,780 CASTELMARTE 519 511 1.030 -- -- 586 56,893 CASTELNUOVO BOZZENTE 376 400 776 -- -- 521 67,139 CASTIGLIONE -

Bandi Youthbank

Como, 25 febbraio 2019 All’attenzione delle amministrazioni comunali della provincia di Como OGGETTO: BANDI YOUTHBANK La Fondazione Comasca in collaborazione con quattro non profit della provincia mette a disposizione 150.000 € per progetti realizzati da ragazzi under 25 nel territorio della provincia di Como. I giovani interessati a ricevere un contributo per idee volte a migliorare la comunità in cui vivono devono presentare il proprio progetto alla Fondazione Comasca, sul bando YouthBank del territorio nel quale l’iniziativa si concretizza, tramite organizzazioni non profit operanti nella provincia di Como entro il 2 maggio 2019. I progetti non potranno essere a scopo di lucro e dovranno essere di utilità sociale. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.nonunodimeno.eu/youthbank o contattare le singole YouthBank. Per accompagnare i giovani che vogliono presentare le proprie iniziative, ogni YouthBank mette a disposizione risorse umane in grado di aiutare gli interessati nella fase di progettazione e realizzazione del progetto. BANDO YOUTHBANK COMO – 6° 2018 Risorse a disposizione: euro 40.000 Contributo massimo richiedibile: 5.400 euro (max. 90% del progetto) Importo massimo del progetto: 6.000 euro Comuni nei quali possono realizzarsi i progetti: Albese con Cassano, Blevio, Brienno, Brunate, Carate Urio, Cavallasca, Cernobbio, Como, Faggeto Lario, Laglio, Lipomo, Maslianico, Moltrasio, Montano Lucino, Montorfano, Nesso, Pognana Lario, San Fermo della Battaglia, Tavernerio, Torno, Veleso, Zelbio; (N.B. I progetti realizzati nei comuni di Lezzeno e Bellagio possono essere presentati SOLO sul Bando YouthBank Centro Lago 2018) Si terranno presso la Fondazione Comasca il 6 marzo e il 19 marzo alle ore 15,00 due incontri di formazione per i ragazzi partecipanti su progettazione e raccolta fondi. -

Guida Rapida Alla Scoperta Dei Paesi Lungo La Pista Ciclopedonale

Guida rapida alla scoperta dei Paesi lungo la pista ciclopedonale Pubblicazione promossa dall’Associazione In Cammino verso l’Ecomuseo della Valle Olona e realizzata con l’apporto di Comuni, Associazioni e Volontari della zona INDICE introduzione Pag. 4 Le potenzialità del cicloturismo 6 La Valle Olona 8 Cenni storici 11 Morfologia 14 Popolazione 19 Patrimonio culturale 24 Industria 26 Fauna e flora 28 La Ferrovia della Valmorea 41 La pista ciclopedonale 46 itinerari 49 Castellanza 50 Olgiate Olona 55 Marnate 62 Gorla Minore 71 Solbiate Olona 83 Gorla Maggiore 93 Fagnano Olona 100 Cairate 112 Lonate Ceppino 122 Castelseprio 128 2 INDICE itinerari Pag. Gornate Olona 138 Castiglione Olona 144 Vedano Olona 155 Lozza 161 indirizzi utili 165 trasporti, servizi e altri riferimenti 173 utili tERRAviva 176 appuntamenti principali 179 ringraziamenti 190 Racconti in immagini 192 3 INTRODUZIONE Per chi è nato e cresciuto in Valle Olona, e può contare su un ricco bagaglio di esperienze, è difficile pensare alla zona come qualcosa legato ad altro che non sia l’industria. Per decenni infatti, la zona è stato sinonimo di grande manifattura, arrivando ben oltre confine grazie a una produzione di qualità soprattutto in ambito tessile e cartario. Ancora oggi, con tutto questo ormai diventato un lontano ricordo, le testimonianze sul territorio non mancano e i ricordi sono sempre ben vivi. Tra edifici convertiti, aree abbandonate, progetti di recupero e qualche testimonianza tuttora all’opera, la connotazione industriale della Valle Olona vive un periodo di passaggio pieno di ricordi e rimpianti. Il futuro tuttavia, deve necessariamente andare in altra direzione. -

Comitato Provinciale Di Varese

COMITATO PROVINCIALE DI VARESE Viale Belforte 165 – 21100 VARESE ASSOCIAZIONE NAZIONALE Telefono/Fax: 0332.334407 PARTIGIANI D’ITALIA Ente Morale DL n. 224 del 5 aprile 1945 e-mail: [email protected] - www.anpivarese.it PRESIDENZA: COMPONENTI COMITATO PROVINCIALE REVISORI DEI CONTI Presidente Onorario: Angelo CHIESA Angelo Gaia; Bagaglio Andrea; Balzarini Leonardo; Barbazza Natalia; BERNASCONI Luigi, Bassi Francesco; Bestetti Giuseppe; Bianchi Marzio; PIAZZA Pierino, Presidente: Ester Maria DE TOMASI Boldrini Francesca; Bombelli Giulia; Bonato Claudio; Brasola Luca; VARALLI Mario Caselli Massimiliano; Castiglioni Claudio; Castiglioni Gaetano; Cerardi Cosimo; Ceriani Massimo; Chiesa Angelo; Cocco Vittorio; Vicepresidenti: Colombo Mario; Corti Germano; Corti Sara; Dabalà Ierina; Claudio CASTIGLIONI; Ierina DABALA'; De Munari Dario; De Tomasi Ester Maria; Fantinato Celestina; Michele MASCELLA; Anna Maria PINTABONA; Fedele Giuseppe; Ferrario Mauro; Filippini Luisella; Foglia Patrizia; COMMISSIONE DI GARANZIA Alberto TOGNOLA; Stefano TOSI Fontana Cristina; Gallazzi ; Galli Giampiero; Gazzetta Giovanna; Ghiraldi Simona; Giromini Margherita; Grazioli Patrizia; Grossi Luigi; COLOMBO Adriana, Responsabile Amministrativo: Guzzetti Monica; Laforgia Enzo; Legnani Aurelio; Liparoti Francesco; ROMANO Giosuè, Locarno Carla; Lorusso Paolo; Losa Liberto; Mangiagalli Luigi; Vittorio COCCO SBERVIGLIERI Gabriella Marchesini Mario; Marzaro Marta; Mascella Michele; Mason Walter; Migliore Giovanni; Mobiglia Valeria; Noce Marina; Nossa Flavio; PRESIDENZA ONORARIA Pasinato Sonia; Passera Remo; Pechini Mariella; Luigi GROSSI; Aurelio LEGNANI; Pintabona Anna Maria; Pitarresi Giuseppe; Platinetti Giuseppe; Carla LOCARNO; Luigi MANGIAGALLI; Pozzi Marco; Restelli Daniela; Rizzi Stefano; Salina Renato; Remo PASSERA; Giuseppe PLATINETTI; Schioppa Federico; Sgherbini Cesare; Silocchi Giuseppe; Tognola Alberto; Torno Paola; Tosi Stefano; Trebbi Ivonne; Ivonne TREBBI. Turetta Davide; Vaccaro Guglielma; Valentinuz Stefania; Vanoni Susanna; Zappoli Angelo; Zarini Luigi. TOTALE ISCRITTI A.N.P.I. -

Produzione Comunale Rifiuti Urbani 2010 Provincia

Produzione comunale rifiuti urbani 2010 Provincia Comune Abitanti PCdie(kg) COMO ALBAVILLA 6.272 1,35 COMO ALBESE CON CASSANO 4.139 1,64 COMO ALBIOLO 2.687 1,08 COMO ALSERIO 1.195 1,15 COMO ALZATE BRIANZA 5.103 1,15 COMO ANZANO DEL PARCO 1.759 1,15 COMO APPIANO GENTILE 7.726 1,24 COMO ARGEGNO 693 1,36 COMO AROSIO 4.964 1,24 COMO ASSO 3.665 1,06 COMO BARNI 628 1,88 COMO BELLAGIO 3.078 1,87 COMO BENE LARIO 365 0,94 COMO BEREGAZZO CON FIGLIARO 2.590 1,06 COMO BINAGO 4.862 1,17 COMO BIZZARONE 1.542 1,74 COMO BLESSAGNO 284 1,33 COMO BLEVIO 1.268 0,97 COMO BREGNANO 6.172 1,18 COMO BRENNA 1.987 1,15 COMO BRIENNO 420 1,52 COMO BRUNATE 1.805 1,10 COMO BULGAROGRASSO 3.921 1,05 COMO CABIATE 7.394 1,54 COMO CADORAGO 7.646 1,02 COMO CAGLIO 448 1,96 COMO CAGNO 2.054 1,24 COMO CAMPIONE D'ITALIA 2.121 1,63 COMO CANTU' 39.540 1,31 COMO CANZO 5.144 1,36 COMO CAPIAGO INTIMIANO 5.530 1,11 COMO CARATE URIO 1.216 0,83 COMO CARBONATE 2.920 1,76 Provincia Comune Abitanti PCdie(kg) COMO CARIMATE 4.321 1,39 COMO CARLAZZO 2.966 1,21 COMO CARUGO 6.262 1,19 COMO CASASCO D'INTELVI 433 2,08 COMO CASLINO D'ERBA 1.757 1,17 COMO CASNATE CON BERNATE 4.936 0,97 COMO CASSINA RIZZARDI 3.224 1,21 COMO CASTELMARTE 1.303 1,24 COMO CASTELNUOVO BOZZENTE 864 1,04 COMO CASTIGLIONE D'INTELVI 1.031 1,44 COMO CAVALLASCA 2.971 1,13 COMO CAVARGNA 248 1,11 COMO CERANO D'INTELVI 560 1,66 COMO CERMENATE 9.097 1,53 COMO CERNOBBIO 7.059 1,35 COMO CIRIMIDO 2.164 0,93 COMO CIVENNA 720 1,77 COMO CLAINO CON OSTENO 554 1,08 COMO COLONNO 539 1,26 COMO COMO 85.263 1,38 COMO CONSIGLIO DI RUMO 1.202 -

Calendario 2020-2021

Di turno PER 24 ORE Di turno d'appoggio DALLE 8.30 ALLE 12.30 E dalle 8.30 del giorno indicato alle 8.30 del giorno successivo DALLE 15.00 ALLE 20.00 zona centro-sud ovest zona sud est Città di Varese, Gallarate, VARESE e zona nord GALLARATE - BUSTO - TRADATE e SARONNO Busto e Saronno LUN VARESE - Europa TAINO GALLARATE - Dahò MOZZATE - Bernardelli PORTO VALTRAVAGLIA LONATE CEPPINO BUSTO - Comunale 3 ROVELLO PORRO 1 VIGGIU' - BARAGGIA Sant'EliaSOMMA L. - Comunale 3 (aperta dalle 8:00 alle 20:00) CASCIAGO MAR VARESE - Viale Belforte CITTIGLIO GALLARATE - Senna CASTELLANZA - La Farmacia VARESE - Mandelli ARCISATE - Comunale TRADATE - Abbiate BUSTO - Borsano GERENZANO - Fantoni BUSTO - Mazzucchelli 2 CAZZAGO SARONNO - Al Santuario MER VARESE - Badò srl CADREZZATE CARDANO - Cuoricino CASTELLANZA - Crespi MACCAGNO CANTELLO BUSTO - Liberty UBOLDO - Comunale 3 INDUNO - Fontana AZZATE (aperta dalle 8:00 alle 20:00) GIO VARESE - Casbeno LAVENO - Boselli GALLARATE - Introini OLGIATE - Gerbone ARCISATE - Del Dovese CARONNO VARESINO BUSTO - Mazzucchelli SARONNO - Dante 4 SOMMA L. - Chiesa (aperta dalle 8:00 alle 20:00) VEN VARESE - Giubiano BARDELLO CASSANO - Crivelli CISLAGO - Frigerio BESANO VEDANO - Rossi LONATE P. - Antica Farmacia ROVELLASCA 5 BESNATE BUSTO - Consolaro (aperta dalle 8:00 alle 20:00) giugno 2020 SAB VARESE - Masnago BREBBIA GALLARATE - Crenna GORLA MINORE - Moiana LUINO - Pensa TRADATE - Varesina SAMARATE - S.Macario SARONNO - Forni 6 CUASSO AL PIANO VERGIATE - Comunale 1 BUSTO - Del Redentore (aperta dalle 8:00 alle 20:00) DOM VARESE - Valle Olona MONVALLE SAMARATE - Mosca MARNATE - S. Maria - Nizzolina VARESE - Masnago BREZZO DI BEDERO CASTELSEPRIO CASSANO - Della Magana CARONNO - S. Grato BUSTO - Berti 7 VIGGIU' - Mascheroni DAVERIO BUSTO - SS.Apostoli GALLARATE - Dahò SARONNO - Forni LUN VARESE - Ospedale TRAVEDONA GALLARATE - Riva OLGIATE - Milanese GRANTOLA TRADATE - Dr. -

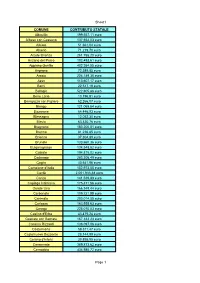

Sheet1 Page 1 COMUNE CONTRIBUTO STATALE Albavilla

Sheet1 COMUNE CONTRIBUTO STATALE Albavilla 199.557,11 euro Albese con Cassano 137.554,03 euro Albiolo 51.661,04 euro Alserio 71.219,70 euro Alzate Brianza 261.755,20 euro Anzano del Parco 102.493,61 euro Appiano Gentile 402.264,55 euro Argegno 72.589,85 euro Arosio 224.189,35 euro Asso 113.607,17 euro Barni 22.517,19 euro Bellagio 522.605,86 euro Bene Lario 10.196,81 euro Beregazzo con Figliaro 62.266,07 euro Binago 121.069,54 euro Bizzarone 64.446,93 euro Blessagno 12.052,30 euro Blevio 63.830,76 euro Bregnano 180.200,01 euro Brenna 81.236,85 euro Brienno 37.304,89 euro Brunate 133.660,36 euro Bulgarograsso 134.548,82 euro Cabiate 194.815,02 euro Cadorago 283.306,49 euro Caglio 40.641,96 euro Campione d'Italia 152.973,55 euro Cantù 2.001.933,48 euro Canzo 141.539,88 euro Capiago Intimiano 175.471,56 euro Carate Urio 166.349,44 euro Carbonate 109.221,55 euro Carimate 200.014,05 euro Carlazzo 163.555,63 euro Carugo 225.070,03 euro Caslino d'Erba 43.479,24 euro Casnate con Bernate 167.333,23 euro Cassina Rizzardi 136.097,06 euro Castelmarte 59.871,47 euro Castelnuovo Bozzente 28.144,99 euro Cerano d'Intelvi 30.895,95 euro Cermenate 389.873,62 euro Cernobbio 434.985,72 euro Page 1 Sheet1 Cirimido 58.764,53 euro Claino con Osteno 26.786,09 euro Colonno 28.744,86 euro Colverde 293.465,27 euro COMO 7.568.232,14 euro Corrido 34.918,63 euro Cremia 44.760,37 euro Cucciago 212.670,60 euro Cusino 17.135,97 euro Dizzasco 24.379,71 euro Domaso 124.815,52 euro Dongo 238.798,33 euro Dosso del Liro 8.016,00 euro Erba 1.180.537,30 euro Eupilio 83.796,41 -

![Saronno (Dir. Caronno Pertusella) [B48] Tradate](https://docslib.b-cdn.net/cover/5208/saronno-dir-caronno-pertusella-b48-tradate-2275208.webp)

Saronno (Dir. Caronno Pertusella) [B48] Tradate

LIBRETTO ORARIO LINEE: (Valido dal 12-set-2017 al 08-giu-2018) [H203] Saronno - Turate - Saronno (rev. 0 del 12/09/2017) [H204] Tradate - Saronno (dir. Caronno Pertusella) [B48] Tradate - Castiglione Olona Linee H203 / H204 H203 H204 H204 H204 H204 H204 H203 H203 H204 H204 H204 H203 H204 H204 H204 H203 H204 H204 H203 H204 H204 H204 H203 H204 H204 H204 Corsa 2000 4001 4505 4603 4907 8005 4006 8004 4507 4613 8019 2008 4017 1525 1029 2010 1531 8037 1012 5035 4541 4037 1014 8041 7039 5039 Verso As Di Di Di Di Di As As Di Di Di As Di Di Di As Di Di As Di Di Di As Di Di Di NoSco NoSco NoSco NoSco NoSco Validita' Fer 5 Sco 6 Sco 6 Sco 6 Sco 6 Sco 6 Sco 6 Sco 6 Fer 5 Sco 6 Fer 6 Fer 6 Fer 5 Fer 6 Fer 6 Sco 5 Sco 6 Sco 6 Fer 6 Sco Sa Sco 5 6 6 6 6 6 Nota [5] Saronno (Autostazione via 1 Maggio FNM) 6:00 6:22 6:46 6:52 6:58 7:00 7:10 7:15 7:38 8:10 8:38 8:49 9:30 10:30 10:38 11:15 11:30 11:38 11:45 12:21 12:22 12:23 12:23 12:25 12:30 Saronno (Frazione Stella) 6:03 6:25 6:49 6:55 7:00 7:03 7:13 7:18 7:42 8:13 8:42 8:53 9:33 10:33 10:42 11:18 11:33 11:42 11:49 12:25 12:26 12:27 12:27 12:29 12:33 Gerenzano (v. -

Dgr 11 Luglio 2014

– 2 – Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria n. 29 - Mercoledì 16 luglio 2014 • alla determinazione di un livello di classificazione sismica C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI maggiormente cautelativo rispetto a quello vigente; D.g.r. 11 luglio 2014 - n. X/2129 • all’aggiornamento della classificazione del territorio lom- Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (l.r. bardo, anche in funzione del riordino delle disposizioni 1/2000, art. 3, c. 108, lett. d) della normativa regionale in materia di vigilanza e con- trollo sulle costruzione in Zona sismica; LA GIUNTA REGIONALE Preso atto che il Gruppo di Lavoro interdirezionale «Coordina- Richiamati: mento azioni sul rischio sismico», costituito con decreto n. 8448 • il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento del 23 settembre 2013 del Direttore Generale della D.G. Sicu- di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni rezza, Protezione Civile e Immigrazione, ha elaborato, come da ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 verbale del 9 aprile 2014, una proposta di aggiornamento della marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l’art. 54 comma 1 lett. classificazione sismica regionale approvata dalla richiamata c), ai sensi del quale sono mantenute in capo allo Stato le d.g.r. 14964/2003; funzioni relative alla predisposizione della normativa tecni- Preso atto che le competenti Direzioni Generali: ca nazionale per le opere in cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone sismiche nonché i criteri generali • hanno valutato la nuova classificazione coerente con le per l’individuazione delle zone sismiche, delegando altre- specificità del territorio lombardo, anche in considerazio- sì alle Regioni le funzioni relative all’individuazione delle ne della presenza di aree fortemente antropizzate e del zone sismiche, alla formazione e all’aggiornamento degli patrimonio storico esistente, nonché con la classificazione elenchi delle medesime; delle Regioni confinanti; • la legge regionale 5 gennaio 2000 n.