PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE (L.R

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Ottobre 2020

NUMERO 07 ALFANotizie Notiziario delle principali attività svolte da Alfa S.r.l. per tipologia di servizio OTTOBRE 2020 Acquedotto ALFANotizie Acquedotto! 04 Attività La gestione dell’acquedotto è passata ad Alfa. Comuni interessati: Agra Dumenza Brissago Valtravaglia Ferrera di Varese Brusimpiano Montegrino Valtravaglia Cassano Valcuvia Porto Ceresio Castelveccana Rancio Valcuvia Curiglia Monteviasco Tronzano Lago Maggiore ALFANotizie Acquedotto! 05 Attività Interventi d’urgenza per il ripristino della fornitura a seguito delle interruzioni d’energia elettrica causate dal maltempo. Comuni interessati: Agra Gavirate Angera Gemonio Besozzo Laveno Mombello Casale Litta Mesenzana Cittiglio Saltrio Cuveglio Taino Duno ALFANotizie Acquedotto! 06 Attività Installazione di un nuovo avviatore, collegamento di nuove pompe e rifacimento del piping al rilancio Brusnago. Comune interessato: Azzio Rilancio Brusnago ALFANotizie Acquedotto! 07 Attività • Effettuato cambio carboni al pozzo Samarate. • Installate pompette di dosaggio del cloro per la disinfezione in tutti gli impianti. Comune interessato: Busto Arsizio ALFANotizie Acquedotto! 08 Attività Installazione di inverter resettabili da remoto al pozzo Firello 1 di Casale Litta. Comune interessato: Casale Litta Casale Litta Firello 1 Reset da remoto ALFANotizie Acquedotto! 09 Attività Installazione d’urgenza di una pompa di rilancio al serbatoio Menasi per far fronte a carenze idriche. Quest’ultima permette di supportare l’apporto sorgivo al serbatoio Martinello. Comune interessato: Castello Cabiaglio Serbatoio Menasi ALFANotizie Acquedotto! 10 Attività Sostituzione pressostati guasti e azionatore di potenza pompa 2 all’autoclave Vallè. Comune interessato: Gemonio Autoclave Vallè ALFANotizie Acquedotto! 11 Attività Installazione di pompette dosatrici del cloro al serbatoio Mondizza di Grantola. Comune Attività interessato: Installazione di un nuovo impianto di clorazione Grantola presso i pozzi S. -

Comune Di Marnate

Comune di Cuasso al Monte Provincia di Varese Proposta SUAP in Variante al vigente PGT Progetto nuovo insediamento agricolo in località Zotte San Salvatore Verifica di Assoggettabilità alla Vas Rapporto Preliminare Autorità procedente Redazione documento: Studio Tecnico Castelli S.a.s. ___________________________ Collaboratori: Dott. Pt Marco Meurat Arch. Jr Davide Binda Dott. Agr. Paolo Sonvico Data: novembre 2020 File: P.428/03.VAS Studio Tecnico Castelli SaS - Via Monteggia, 38 - 21014 Laveno Mombello (Va), tel/fax 0332/651693, [email protected] P.Iva - 02426270126 INDICE 1 Premessa 4 2 Ambito di variante al PGT 7 2.1 Inquadramento territoriale 7 2.2 Descrizione delle opere 9 2.2.1 Fabbricato A – Cantina vinicola 9 2.2.2 Fabbricato B – Deposito macchinari e attrezzature agricole 11 2.2.3 Fabbricato C – Chiosco degustazione 12 2.2.4 Fabbricato D – Deposito, belvedere 13 2.2.5 Smaltimento acque reflue 13 3 Il contesto territoriale sovra-locale 15 3.1 Il PTR – Piano Territoriale Regionale della Lombardia 15 3.1.1 Polarità e Poli di sviluppo regionale 16 3.1.2 Zone di preservazione e di salvaguardia ambientale 17 3.1.3 Sistemi territoriali 18 3.2 Il PTPR - Piano Paesaggistico Regionale della Lombardia 21 3.2.1 Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio 22 3.3 Il PTCP 30 3.3.1 Ambiti Agricoli 30 3.3.2 Paesaggio: rilevanze e criticità 32 3.3.3 Paesaggio: Sistema informativo Beni Ambientali (SIBA) 33 3.4 La Rete Ecologica 36 3.4.1 Rete Ecologia Regionale - RER 36 3.4.2 Rete Ecologia Provinciale - REP 48 3.4.3 Rete Ecologia Campo dei Fiori - Ticino 50 3.4.4 Rete Ecologia Comunale - REC 50 3.5 Il PIF della C.M. -

Guida Rapida Alla Scoperta Dei Paesi Lungo La Pista Ciclopedonale

Guida rapida alla scoperta dei Paesi lungo la pista ciclopedonale Pubblicazione promossa dall’Associazione In Cammino verso l’Ecomuseo della Valle Olona e realizzata con l’apporto di Comuni, Associazioni e Volontari della zona INDICE introduzione Pag. 4 Le potenzialità del cicloturismo 6 La Valle Olona 8 Cenni storici 11 Morfologia 14 Popolazione 19 Patrimonio culturale 24 Industria 26 Fauna e flora 28 La Ferrovia della Valmorea 41 La pista ciclopedonale 46 itinerari 49 Castellanza 50 Olgiate Olona 55 Marnate 62 Gorla Minore 71 Solbiate Olona 83 Gorla Maggiore 93 Fagnano Olona 100 Cairate 112 Lonate Ceppino 122 Castelseprio 128 2 INDICE itinerari Pag. Gornate Olona 138 Castiglione Olona 144 Vedano Olona 155 Lozza 161 indirizzi utili 165 trasporti, servizi e altri riferimenti 173 utili tERRAviva 176 appuntamenti principali 179 ringraziamenti 190 Racconti in immagini 192 3 INTRODUZIONE Per chi è nato e cresciuto in Valle Olona, e può contare su un ricco bagaglio di esperienze, è difficile pensare alla zona come qualcosa legato ad altro che non sia l’industria. Per decenni infatti, la zona è stato sinonimo di grande manifattura, arrivando ben oltre confine grazie a una produzione di qualità soprattutto in ambito tessile e cartario. Ancora oggi, con tutto questo ormai diventato un lontano ricordo, le testimonianze sul territorio non mancano e i ricordi sono sempre ben vivi. Tra edifici convertiti, aree abbandonate, progetti di recupero e qualche testimonianza tuttora all’opera, la connotazione industriale della Valle Olona vive un periodo di passaggio pieno di ricordi e rimpianti. Il futuro tuttavia, deve necessariamente andare in altra direzione. -

Comune Di Marnate

Comune di Cuveglio Provincia di Varese Piano di Governo del Territorio Procedura di variante n.3 - 2018 al PGT VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA Rapporto Ambientale e Relazione di incidenza aree Natura 2000 Autorità procedente Redazione documento: Studio Tecnico Castelli S.a.s. VAS Ambientale Rapporto ___________________________ Data: Aprile 2019 File: Rapp_ambientale-variante Cuveglio – COD: U.031.001.PGT_VAR3 generale Procedura di variante n.3-2018 al PGT – Comune di Cuveglio Rapporto Ambientale VAS INDICE 1 Premessa 6 2 La valutazione ambientale strategica VAS 7 3 Lo schema del percorso metodologico 9 4 Gli ambiti oggetto di variante 14 4.1 Documento di Piano 14 4.1.1 Nuovo ambito di trasformazione prevalentemente residenziale PA11 14 4.1.2 Riduzione e aggiornamento normativo dell’ ambito di trasformazione PAC15 4.1.3 Nuovo ambito di trasformazione PAA07 (porzione dell’ambito PAC originario) 18 4.1.4 Parziale riperimetrazione del P.A.05 residenziale 19 4.2 Piano delle Regole 21 4.2.1 Stralcio della schedatura degli ambiti di completamento (ACA – ACAc – ACAb) e loro inserimento nel tessuto della diffusione 21 4.2.2 Nuovo ambito puntuale 08* prevalentemente residenziale e di deposito materiali non nocivi 21 4.2.3 Tessuto attività produttiva – artigianale - commerciale 23 4.2.4 Trasformazione di porzione di areale agricolo a valenza paesistica ad areale agricolo 23 4.2.5 Tessuto turistico-ricettivo (art. 36 NTA PdR): implementazione funzioni 24 4.2.6 Implementazione destinazioni uso ex ambito ACAc15, rinominato ambito 01* 24 4.2.7 Riperimetrazione dell’ambito Tpc* 25 4.2.8 Recinzioni 26 4.2.9 Procedura di inserimento nell’urbano 26 4.2.10 Nuclei di antica formazione e recupero abitativo dei sottotetti 27 4.2.11 Disciplina urbanistica incentivale e compensativa 27 4.2.12 zona tampone in ambito agricolo 27 4.3 Principali rettifiche, correzioni, adeguamenti 29 4.3.1 Modifica grafica del colore dei retini delle tavole. -

Comitato Provinciale Di Varese

COMITATO PROVINCIALE DI VARESE Viale Belforte 165 – 21100 VARESE ASSOCIAZIONE NAZIONALE Telefono/Fax: 0332.334407 PARTIGIANI D’ITALIA Ente Morale DL n. 224 del 5 aprile 1945 e-mail: [email protected] - www.anpivarese.it PRESIDENZA: COMPONENTI COMITATO PROVINCIALE REVISORI DEI CONTI Presidente Onorario: Angelo CHIESA Angelo Gaia; Bagaglio Andrea; Balzarini Leonardo; Barbazza Natalia; BERNASCONI Luigi, Bassi Francesco; Bestetti Giuseppe; Bianchi Marzio; PIAZZA Pierino, Presidente: Ester Maria DE TOMASI Boldrini Francesca; Bombelli Giulia; Bonato Claudio; Brasola Luca; VARALLI Mario Caselli Massimiliano; Castiglioni Claudio; Castiglioni Gaetano; Cerardi Cosimo; Ceriani Massimo; Chiesa Angelo; Cocco Vittorio; Vicepresidenti: Colombo Mario; Corti Germano; Corti Sara; Dabalà Ierina; Claudio CASTIGLIONI; Ierina DABALA'; De Munari Dario; De Tomasi Ester Maria; Fantinato Celestina; Michele MASCELLA; Anna Maria PINTABONA; Fedele Giuseppe; Ferrario Mauro; Filippini Luisella; Foglia Patrizia; COMMISSIONE DI GARANZIA Alberto TOGNOLA; Stefano TOSI Fontana Cristina; Gallazzi ; Galli Giampiero; Gazzetta Giovanna; Ghiraldi Simona; Giromini Margherita; Grazioli Patrizia; Grossi Luigi; COLOMBO Adriana, Responsabile Amministrativo: Guzzetti Monica; Laforgia Enzo; Legnani Aurelio; Liparoti Francesco; ROMANO Giosuè, Locarno Carla; Lorusso Paolo; Losa Liberto; Mangiagalli Luigi; Vittorio COCCO SBERVIGLIERI Gabriella Marchesini Mario; Marzaro Marta; Mascella Michele; Mason Walter; Migliore Giovanni; Mobiglia Valeria; Noce Marina; Nossa Flavio; PRESIDENZA ONORARIA Pasinato Sonia; Passera Remo; Pechini Mariella; Luigi GROSSI; Aurelio LEGNANI; Pintabona Anna Maria; Pitarresi Giuseppe; Platinetti Giuseppe; Carla LOCARNO; Luigi MANGIAGALLI; Pozzi Marco; Restelli Daniela; Rizzi Stefano; Salina Renato; Remo PASSERA; Giuseppe PLATINETTI; Schioppa Federico; Sgherbini Cesare; Silocchi Giuseppe; Tognola Alberto; Torno Paola; Tosi Stefano; Trebbi Ivonne; Ivonne TREBBI. Turetta Davide; Vaccaro Guglielma; Valentinuz Stefania; Vanoni Susanna; Zappoli Angelo; Zarini Luigi. TOTALE ISCRITTI A.N.P.I. -

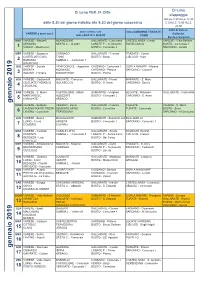

G En N Aio 2019

Di turno Di turno PER 24 ORE d'appoggio DALLE 8.30 ALLE 12.30 dalle 8.30 del giorno indicato alle 8.30 del giorno successivo E DALLE 15.00 ALLE 20.00 Città di Varese, zona centro, sud zona SARONNO-TRADATE- VARESE e zona nord Gallarate, GALLARATE e BUSTO COMO Busto e Saronno MAR VARESE - Mandelli MORAZZONE GALLARATE - Cascinetta CASTELLANZA - Crespi VARESE - Viale Belforte GEMONIO SESTO C. - Giardini LONATE P. - S. Antonino ROVELLASCA BUSTO - Comunale 1 1 VIGGIU' - Mascheroni BUSTO - Comunale 4 SARONNO - Lunghi MER VARESE - Bizzozero CARNAGO GALLARATE - Tenconi TRADATE - Carrari CASTELVECCANA AINO BUSTO - Bossi CISLAGO - Volta 2 BARASSO SOMMA L. - Comunale 1 BISUSCHIO GIO VARESE - Sociale VENEGONO S. - Agostinini CASSANO - Comunale 2 GORLA MINORE - Moiana BRENTA MORNAGO CARDANO - Pallone SARONNO - Leoncini 3 INDUNO - Fontana BIANDRONNO BUSTO - Perina VEN VARESE - Gagliardelli MALNATE - Comunale GALLARATE - Prandi MARNATE - S. Maria CUGLIATE FABIASCO GOLASECCA BUSTO - S. Anna CARONNO - Bariola 4 LEGGIUNO SAB VARESE - S. Maria CASTIGLIONE - Milani SAMARATE - Verghera OLGIATE - Milanese GALLARATE - Cascinetta MARCHIROLO ALBIZZATE BUSTO - Comunale 2 CARONNO - S. Anna 5 CARAVATE ARSAGO gennaio 2019 gennaio DOM VARESE - Bobbiate VEDANO - Rossi GALLARATE - Cedrate CAIRATE VARESE - S. Maria LAVENA PONTE TRESA SOLBIATE ARNO BUSTO - Consolaro TURATE - Comunale BUSTO - Bossi 6 LAVENO - Comunale TRAVEDONA SARONNO - Al Santuario LUN VARESE - Biumo BUGUGGIATE SAMARATE - Samarate sas BOLLADELLO LUINO - Creva ANGERA BUSTO - Comunale 3 SARONNO - Comunale 1 7 COMERIO CAVARIA MAR VARESE - Centrale CASALE LITTA GALLARATE - Sciarè SOLBIATE OLONA DUMENZA SOMMA L. - Comunale 3 LONATE P. - Antica Farm. CISLAGO - Frigerio 8 BESOZZO - Losi BUSTO - Del Corso CANTELLO MER VARESE - All'Ippodromo MALNATE - Magnoni GALLARATE - Dahò TRADATE - S. -

Scheda Di Censimento Delle Aree Dismesse Del Territorio Lombardo

Scheda di censimento delle aree dismesse del territorio lombardo CODICE ISTAT 12003 COMUNE (PROVINCIA) ANGERA (VA) TOPONIMO LOCALIZAZZIONE Omea - Via Varesina 66 DESTINAZIONE FUNZIONALE Industriale/Artigianale Esclusiva DESTINAZIONE URBANISTICA Artigianato; Produttivo (Industria, Artigianato); Industria MAPPALI 1359-1358-1357-6400 IDENTIFICAZIONE AREA FOGLIO 9 STRUMENTO URBANISTICO Prg vigente SUPERFICIE FONDIARIA (MQ) 7499 SUPERFICIE COPERTA (MQ) 2222 ESTENSIONE SUPERFICIE LORDA PAVIMENTATA (MQ) 3333 DISTANZA FERROVIA (KM) 1.62 DISTANZA AEROPORTO (KM) 1.94 DISTANZA CASELLO AUTOSTRADA (KM) 9.26 DISTANZA STRADA PROVINCIALE (KM) DISTANZA STRADA STATALE (KM) 6.25 ACCESSIBILITA' DISTANZA IDROVIE (KM) 3.12 ACCESSO DIRETTO Strada provinciale ESTRATTO DA RASTER Scala 1:10000 ANGERA(VA) - Area Dismessa Omea - Via Varesina 66 Pagina 1 di 3 Scheda di censimento delle aree dismesse del territorio lombardo IDENTIFICATIVO AREA 1200385 PIANO/PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE Nessuno INCENTIVI - CARATTERISTICHE PROPRIETA' Privata Unica NUMERO PROPRIETARI 1 ANNO DISMISSIONE 1990 MOTIVO DISMISSIONE Altro GRADO DISMISSIONE (%) 100 UTILIZZO ALLA DISMISSIONE Nessuno COLLOCAZIONE Periferica CARATTERISTICHE TESSUTO Area isolata INFORMAZIONI SPECIFICHE NUMERO CORPI EDILIZI 2 TIPOLOGIA CORPI EDILIZI Blocchi liberi ANNO COSTRUZIONE EDIFICIO ORIG. 1960 ANNO PREVALENTE COSTRUZIONE EDIFICI 1960 ANNO RISTRUTTURAZIONE STATO E GRADO (%) CONSERVAZIONE IMMOBILI Buono ( 0 %) NUMERO PIANI EDIFICIO 1 1 EDIFICI TIPOLOGIA COSTRUTTIVA PREVALENTE Travi e pilastri in c.a. NUMERO PIANI -

Determina 462/2019 Affidamento Servizio Raccolta Rifiuti E Servizi Aggiuntivi

COMUNE DI OLGIATE OLONA ___________ Provincia di Varese SETTORE TECNICO SERVIZIO: ECOLOGIA DETERMINAZIONE N. 462 DEL 02-04-2019 OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA, AVVIO A RECUPERO E SMALTIMENTO, SERVIZI AGGIUNTIVI DEI RIFIUTI URBANI E IGIENE AMBIENTALE - PERIODO 01/04/2019 - 31/03/2026 CON EVENTIUALE PROROGA DI 12 MESI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECONORD S.P.A. IN A.T.I. CON ACSM AGAM AMBIENTE SRL E AGESP SPA E IMPEGNO DI SPESA - CIG 779839819D IL RESPONSABILE DEL SETTORE Viste: - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 25.2.16 avente ad oggetto: “Esame e approvazione schema di comvenzione con i Comuni di Solbiate Olona, Fagnano Olona, Gorla Minore, Marnate e Olgiate Olona per lo svolgimento associate procedimenti di affidamento in appalto Servizi di raccolta, avvio , recupero e smaltimento Servizi aggiuntivi dei rifiuti urbani e Igiene Ambientale; - la deliberazione n. 12 del 20.4.16 avente ad oggetto; “Adesione alla convenzione tra i Comuni di Solbiate Olona, Fagnano Olona, Gorla Minore, Marnate e Olgiate Olona per lo svolgimento associato dei procedimenti di affidamento dei servizi di raccolta, avvio a recupero e smaltimento, servizi aggiuntivi dei rifiuti urbani e igiene ambientale” con la quale il Comune di Cislago, al fine di conseguire un risparmio di spesa, un miglioramento complessivo dei servizi erogati ai cittadini e un incremento della raccolta differenziata, ha stabilito di affidare in forma associata la gestione del servizio di igiene ambientale, aderendo alla Convenzione sottoscritta dai Comuni di Marnate, Solbiate Olona, -

Rankings Municipality of Marnate

9/28/2021 Maps, analysis and statistics about the resident population Demographic balance, population and familiy trends, age classes and average age, civil status and foreigners Skip Navigation Links ITALIA / Lombardia / Province of Varese / Marnate Powered by Page 1 L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH ITALIA Municipalities Powered by Page 2 Agra Stroll up beside >> L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Castronno AdminstatAlbizzate logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH Cavaria con Angera ITALIA Premezzo Arcisate Cazzago Arsago Seprio Brabbia Azzate Cislago Azzio Cittiglio Barasso Clivio Bardello Cocquio- Bedero Valcuvia Trevisago Besano Comabbio Besnate Comerio Besozzo Cremenaga Biandronno Crosio della Bisuschio Valle Bodio Lomnago Cuasso al Monte Brebbia Cugliate- Fabiasco Bregano Cunardo Brenta Curiglia con Brezzo di Monteviasco Bedero Cuveglio Brinzio Cuvio Brissago- Valtravaglia Daverio Brunello Dumenza Brusimpiano Duno Buguggiate Fagnano Olona Busto Arsizio Ferno Cadegliano- Ferrera di Viconago Varese Cadrezzate con Gallarate Osmate Galliate Cairate Lombardo Cantello Gavirate Caravate Gazzada Schianno Cardano al Campo Gemonio Powered by Page 3 Carnago Gerenzano L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Caronno Germignaga Adminstat logo Pertusella DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH GolaseccaITALIA Caronno Gorla Maggiore Varesino Gorla Minore Casale Litta Gornate Olona Casalzuigno Grantola Casciago Inarzo Casorate Induno Olona Sempione Ispra Cassano Magnago -

Calendario 2020-2021

Di turno PER 24 ORE Di turno d'appoggio DALLE 8.30 ALLE 12.30 E dalle 8.30 del giorno indicato alle 8.30 del giorno successivo DALLE 15.00 ALLE 20.00 zona centro-sud ovest zona sud est Città di Varese, Gallarate, VARESE e zona nord GALLARATE - BUSTO - TRADATE e SARONNO Busto e Saronno LUN VARESE - Europa TAINO GALLARATE - Dahò MOZZATE - Bernardelli PORTO VALTRAVAGLIA LONATE CEPPINO BUSTO - Comunale 3 ROVELLO PORRO 1 VIGGIU' - BARAGGIA Sant'EliaSOMMA L. - Comunale 3 (aperta dalle 8:00 alle 20:00) CASCIAGO MAR VARESE - Viale Belforte CITTIGLIO GALLARATE - Senna CASTELLANZA - La Farmacia VARESE - Mandelli ARCISATE - Comunale TRADATE - Abbiate BUSTO - Borsano GERENZANO - Fantoni BUSTO - Mazzucchelli 2 CAZZAGO SARONNO - Al Santuario MER VARESE - Badò srl CADREZZATE CARDANO - Cuoricino CASTELLANZA - Crespi MACCAGNO CANTELLO BUSTO - Liberty UBOLDO - Comunale 3 INDUNO - Fontana AZZATE (aperta dalle 8:00 alle 20:00) GIO VARESE - Casbeno LAVENO - Boselli GALLARATE - Introini OLGIATE - Gerbone ARCISATE - Del Dovese CARONNO VARESINO BUSTO - Mazzucchelli SARONNO - Dante 4 SOMMA L. - Chiesa (aperta dalle 8:00 alle 20:00) VEN VARESE - Giubiano BARDELLO CASSANO - Crivelli CISLAGO - Frigerio BESANO VEDANO - Rossi LONATE P. - Antica Farmacia ROVELLASCA 5 BESNATE BUSTO - Consolaro (aperta dalle 8:00 alle 20:00) giugno 2020 SAB VARESE - Masnago BREBBIA GALLARATE - Crenna GORLA MINORE - Moiana LUINO - Pensa TRADATE - Varesina SAMARATE - S.Macario SARONNO - Forni 6 CUASSO AL PIANO VERGIATE - Comunale 1 BUSTO - Del Redentore (aperta dalle 8:00 alle 20:00) DOM VARESE - Valle Olona MONVALLE SAMARATE - Mosca MARNATE - S. Maria - Nizzolina VARESE - Masnago BREZZO DI BEDERO CASTELSEPRIO CASSANO - Della Magana CARONNO - S. Grato BUSTO - Berti 7 VIGGIU' - Mascheroni DAVERIO BUSTO - SS.Apostoli GALLARATE - Dahò SARONNO - Forni LUN VARESE - Ospedale TRAVEDONA GALLARATE - Riva OLGIATE - Milanese GRANTOLA TRADATE - Dr. -

![Saronno (Dir. Caronno Pertusella) [B48] Tradate](https://docslib.b-cdn.net/cover/5208/saronno-dir-caronno-pertusella-b48-tradate-2275208.webp)

Saronno (Dir. Caronno Pertusella) [B48] Tradate

LIBRETTO ORARIO LINEE: (Valido dal 12-set-2017 al 08-giu-2018) [H203] Saronno - Turate - Saronno (rev. 0 del 12/09/2017) [H204] Tradate - Saronno (dir. Caronno Pertusella) [B48] Tradate - Castiglione Olona Linee H203 / H204 H203 H204 H204 H204 H204 H204 H203 H203 H204 H204 H204 H203 H204 H204 H204 H203 H204 H204 H203 H204 H204 H204 H203 H204 H204 H204 Corsa 2000 4001 4505 4603 4907 8005 4006 8004 4507 4613 8019 2008 4017 1525 1029 2010 1531 8037 1012 5035 4541 4037 1014 8041 7039 5039 Verso As Di Di Di Di Di As As Di Di Di As Di Di Di As Di Di As Di Di Di As Di Di Di NoSco NoSco NoSco NoSco NoSco Validita' Fer 5 Sco 6 Sco 6 Sco 6 Sco 6 Sco 6 Sco 6 Sco 6 Fer 5 Sco 6 Fer 6 Fer 6 Fer 5 Fer 6 Fer 6 Sco 5 Sco 6 Sco 6 Fer 6 Sco Sa Sco 5 6 6 6 6 6 Nota [5] Saronno (Autostazione via 1 Maggio FNM) 6:00 6:22 6:46 6:52 6:58 7:00 7:10 7:15 7:38 8:10 8:38 8:49 9:30 10:30 10:38 11:15 11:30 11:38 11:45 12:21 12:22 12:23 12:23 12:25 12:30 Saronno (Frazione Stella) 6:03 6:25 6:49 6:55 7:00 7:03 7:13 7:18 7:42 8:13 8:42 8:53 9:33 10:33 10:42 11:18 11:33 11:42 11:49 12:25 12:26 12:27 12:27 12:29 12:33 Gerenzano (v. -

Piano Di Governo Del Territorio Procedura Di Variante Puntuale Al PGT

Comune di Cuveglio Provincia di Varese Piano di Governo del Territorio Procedura di variante puntuale al PGT Verifica di Assoggettabilità alla Vas Rapporto Preliminare Autorità procedente Redazione documento: Studio Tecnico Castelli S.a.s. Preliminare Rapporto ___________________________ Data: Aprile 2016 File: Rapp_preliminare-variante Cuveglio – COD: U.031.002.PGT.variante.PDS\VAS_verifica.esclusione\DOC Procedura di variante puntuale al PGT – Comune di Cuveglio Rapporto Preliminare INDICE 1 Premessa 4 2 L’ambito oggetto di variante 6 2.1 L’ambito di variante 6 3 Il contesto territoriale sovralocale 7 3.1 Il PTR – Piano Territoriale Regionale della Lombardia 7 3.1.1 Polarità e Poli di sviluppo regionale 7 3.1.2 Zone di preservazione e di salvaguardia ambientale 8 3.1.3 Sistemi territoriali 9 3.2 Il PTPR – Piano Paesaggistico Regionale della Lombardia 10 3.2.1 Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio 10 3.3 Il PTCP di Varese 12 3.3.1 Ambiti agricoli 12 3.3.2 Il Paesaggio 14 3.4 La Rete Ecologica 15 3.4.1 Rete Ecologica Regionale RER 15 3.4.2 Rete Ecologica Provinciale REP 16 3.4.3 Rete Ecologica Comunal 17 3.4.4 e REC 17 3.5 Il PIF della Comunità Montana Valli del Verbano 18 3.5.1 Trasformazioni boschive 18 3.6 Il SIC IT2010019 “Monti della Valcuvia” 19 4 Il PGT vigente del Comune di Cuveglio 20 5 La variante 21 6 Gli indicatori ambientali 23 6.1 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti sull’area 24 2 Procedura di variante puntuale al PGT – Comune di Cuveglio Rapporto Preliminare 6.2 Natura transfrontaliera