Newsletter N°27 Été 2021

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Liste À Publier 25 Janvier 2017.Pdf

_ ERP de Seine-Maritime qui se sont déclarés comme étant accessibles par leur gestionnaire/propriétaire aux règles d’accessibilité (attestation d’accessibilité ou cerfa 15247) – Mise à jour de la liste 31/12/2016 Adresse de l’ERP 1 SIRET Catégorie Numéro de 5 Nom de l’établissement Type d’ERP 2 Nom gestionnaire/propriétaire ou Date de dépôt d’ERP l’attestation 4 DATE DE NAISSANCE Rue Code postal COMMUNE 7 Auto école MACADAM CONDUITE 2 place du Tilleul 76190 ALLOUVILLE BELLEFOSSE 5 R AC-076-000700 CARLE Jérôme 53954774500023 09/06/2015 Le Pousserdas 2 rue Jacques Anquetil 76190 ALLOUVILLE BELLEFOSSE 5 M-N AC-076-003350 Non DEHAIS Dominique 80842135800017 29/01/2016 Pharmacie du Chêne 18 rue Jacques Anquetil 76190 ALLOUVILLE BELLEFOSSE 5 M AC-076-003717 Non PETIT Carine 50075159200012 06/03/2015 Eglise rue des Tilleuls 76640 ALVIMARE 5 V AC-076-002393 Non LEMERCIER Michel 21760002200016 28/09/2015 Garage Blondel 44 RD 6015 76640 ALVIMARE 5 M AC-076-003443 Non BLONDEL Léo 35076381900017 08/06/2016 Salle communale 3 route de la Chapelle 76640 ALVIMARE 5 L AC-076-002394 Non LEMERCIER Michel 21760002200016 28/09/2015 L’Ancienne Mare rue de l’Ancienne Mare 76550 AMBRUMESNIL 5 M AC-076-003145 Non PATE Philippe 45179779900017 30/06/2016 Bowling Billard Anfreville 177 route de Paris 76920 AMFREVILLE LA MIVOIE 4 P AC-076-004354 Oui SARL BBA – EL MNRRETAR Aicha 43176378800012 23/09/2015 Cabinet d’infirmières 59 rue F.Mitterand / Rés. Sente des près 76920 AMFREVILLE LA MIVOIE 5 U AC-076-001263 Non HOJNACKI-BUQUET 40856764200025 11/03/2015 Kinésithérapeute -

Allouville Bellefosse A.S

ALLOUVILLE BELLEFOSSE A.S. ALLOUVILLE BELLEFOSSE 521219 Couleurs : Vert Et Noir Siège social : mairie Email officiel : [email protected] 76190 ALLOUVILLE BELLEFOSSE President : M. TALBOT Sylvain Correspondant : Mme RICARD Clemence Terrain : STADE JEAN-PIERRE CORDERON 47-29 Rue De Liernu 76190 ALLOUVILLE BELLEFOSSE AMFREVILLE LA MI VOIE A.S.ML. D'AMFREVILLE LA MIVOIE 538786 Couleurs : Rose Noir Siège social : RUE FRANCOIS MITTERAND Site internet : asmla.footeo.com MAIRIE Email officiel : [email protected] 76920 AMFREVILLE LA MI VOIE President : M. D'ABREU Stephane Correspondant : M. ZAMMIT Romain Terrain : STADE ROBERT TALBOT 1 Terrain A Quai Lescure 76920 AMFREVILLE LA MI VOIE ANGERVILLE L ORCHER A.S. ANGERVILLE L'ORCHER 501611 Couleurs : Rouge Siège social : MAIRIE Email officiel : [email protected] 76280 ANGERVILLE L ORCHER Site internet : club.sportsregions.fr/asao-foot President : M. BAIET Benjamin Correspondant : M. GOUZIEN Donovan Mob. personnel : 0668172693 170 Rue Du Presbytère Email officiel : [email protected] 76110 ST SAUVEUR D EMALLEVILLE Email principal : [email protected] Terrain : STADE MUNICIPAL Rue Des Hellandes 76280 ANGERVILLE L ORCHER ANGERVILLE LA MARTEL AS COLLEVILLE ANGERVILLE 582389 Couleurs : Bleu Et Blanc Siège social : MAIRIE Email officiel : [email protected] 1 le BOURG Email autre : andre- 76540 ANGERVILLE LA MARTEL [email protected] Mob. personnel : 06 48 33 04 89 President : M. DESCHAMPS Regis Correspondant : M. VAUCHEL Johann ANNEVILLE AMBOURVILLE U.S. DE LA PRESQU ILE 546932 Couleurs : Rouge Siège social : MAIRIE Email officiel : [email protected] 76480 ANNEVILLE AMBOURVILLE Email principal : [email protected] Site internet : uspi.footeo.com President : M. MOTTIN PERROTTE Sebastien Correspondant : M. -

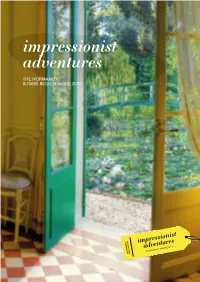

Impressionist Adventures

impressionist adventures THE NORMANDY & PARIS REGION GUIDE 2020 IMPRESSIONIST ADVENTURES, INSPIRING MOMENTS! elcome to Normandy and Paris Region! It is in these regions and nowhere else that you can admire marvellous Impressionist paintings W while also enjoying the instantaneous emotions that inspired their artists. It was here that the art movement that revolutionised the history of art came into being and blossomed. Enamoured of nature and the advances in modern life, the Impressionists set up their easels in forests and gardens along the rivers Seine and Oise, on the Norman coasts, and in the heart of Paris’s districts where modernity was at its height. These settings and landscapes, which for the most part remain unspoilt, still bear the stamp of the greatest Impressionist artists, their precursors and their heirs: Daubigny, Boudin, Monet, Renoir, Degas, Morisot, Pissarro, Caillebotte, Sisley, Van Gogh, Luce and many others. Today these regions invite you on a series of Impressionist journeys on which to experience many joyous moments. Admire the changing sky and light as you gaze out to sea and recharge your batteries in the cool of a garden. Relive the artistic excitement of Paris and Montmartre and the authenticity of the period’s bohemian culture. Enjoy a certain Impressionist joie de vivre in company: a “déjeuner sur l’herbe” with family, or a glass of wine with friends on the banks of the Oise or at an open-air café on the Seine. Be moved by the beauty of the paintings that fill the museums and enter the private lives of the artists, exploring their gardens and homes-cum-studios. -

Im Pressio Nist M O Dern & Co Ntem Po Rary Art 27 January

IMPRESSIONIST MODERN & CONTEMPORARY ART CONTEMPORARY & MODERN IMPRESSIONIST 27 JANUARY 2015 8 PM 8 2015 JANUARY 27 27 JANUARY 2015 PM 8 2015 JANUARY 27 134 IMPRESSIONIST MODERN & CONTEMPORARY ART CONTEMPORARY & MODERN IMPRESSIONIST VIEWINGS: Thu 15 Jan 5 pm - 10 pm Fri 16 Jan 11 am - 3 pm Sat 17 Jan 10 pm - 12 am IMPRESSIONISSun - Thu /T 18-22, MO JanDERN 11 am - 10 pm Fri 23 Jan 11 am - 3 pm & CONSat T24EMPORAR Jan Y 10 pm - 12 am Sun - Mon / 25 - 26 Jan 11 am - 10 pm FINE TueAR 27T JanAUCTION 11 am - 8 pm JERUSALEM, JANUARY 27, 2015, 8 PM SALE 134 PREVIEW IN JERUSALEM: Thu 15 Jan 5 pm - 10 pm Fri 16 Jan 11 am - 3 pm Sat 17 Jan 10 pm - 12 am Sun - Thu / 18-22 Jan 11 am - 10 pm Fri 23 Jan 11 am - 3 pm Sat 24 Jan 10 pm - 12 am Sun - Mon / 25 - 26 Jan 11 am - 10 pm Tue 27 Jan 11 am - 8 pm PREVIEW IN NEW YORK: Thu 15 Jan 12 pm - 5 pm Fri 16 Jan 11 am - 3 pm Sun - Thu / 18-22 Jan 12 pm - 5 pm Fri 23 Jan 11 am - 3 pm Sun - Mon / 25 - 26 Jan 12 pm - 5 pm Tue 27 Jan 11 am - 1 pm PREVIEW & AUCTION MATSART GALLERY 21 King David St., Jerusalem tel +972-2-6251049 www.matsart.net בס"ד MATSART AUCTIONEERS & APPRAISERS 21 King David St., Jerusalem 9410145 +972-2-6251049 5 Frishman St., Tel Aviv 6357815 +972-3-6810001 415 East 72 st., New York, NY 10021 +1-718-289-0889 LUCIEN KRIEF OREN MIgdAL Owner, Director Head of Department Expert Israeli Art [email protected] [email protected] StELLA COSTA ALICE MARTINOV-LEVIN Senior Director Head of Department [email protected] Modern & Contemporary Art [email protected] EVGENY KOLOSOV YEHUDIT RATZABI AuctionAdministrator AuctionAdministrator Modern & Contemporary Art [email protected] [email protected] REIZY GOODWIN MIRIAM PERKAL Logistics & Shipping Client Accounts Manager [email protected] [email protected] All lots are sold “as is” and subject to a reserve. -

Albert Lebourg 1849-1929

Albert Lebourg 1849-1929 Canal in Holland Oil on canvas / signed and dated 1896 lower left Dimensions : 39 x 55 cm Dimensions : 15.35 x 21.65 inch 32 avenue Marceau 75008 Paris | +33 (0)1 42 61 42 10 | +33 (0)6 07 88 75 84 | [email protected] | galeriearyjan.com Albert Lebourg 1849-1929 32 avenue Marceau 75008 Paris | +33 (0)1 42 61 42 10 | +33 (0)6 07 88 75 84 | [email protected] | galeriearyjan.com Albert Lebourg 1849-1929 Biography Born in the Eure department in Normandy, Albert Lebourg was only nineteen years old when he settled in Rouen to work with an architect. In the evening, he took painting and drawing lessons with Gustave Morin. Nevertheless, he quickly get bored of doing copies of antique plasters and prefered to paint outside, looking for inspiration in the surrounding countryside. In 1872, he was noticed by a collector who proposed him to become a drawing teacher at the Fine Arts school in Algiers, where he stayed for five years. During this time, Albert Lebourg devoted himself to painting, inspired by the light variations. He liked to paint l'Amirauté, its embankments and its green balconies, the mosque Jamaa al-Jdid, also named mosque of the Pêcherie, and the little streets of the white city. Lebourg often painted the same motifs at different moments of the day. His palette brightened and his style was completely impressionnist. However, the artist was still ignorant of this new artistic movement that he will discover when he got back in France in 1877. -

Pierre DUMONT (JALLOT) Painting 20Th Seated Woman Oil Signed

anticSwiss 26/09/2021 02:53:37 http://www.anticswiss.com Pierre DUMONT (JALLOT) Painting 20th Seated Woman Oil signed FOR SALE ANTIQUE DEALER Period: 20° secolo - 1900 Violon d'Ingres Saint Ouen Style: Arte Moderna +33 06 20 61 75 97 330620617597 Height:46cm Width:65cm Price:2800€ DETAILED DESCRIPTION: Pierre DUMONT, pseudonym JALLOT, (1884/1936) Young woman sitting in a seaside landscape. Oil on canvas signed lower left. 46 x 65 cm DUMONT Pierre, Born March 29, 1884 in Paris / Died April 9, 1936 in Paris. Painter of landscapes, urban landscapes, seascapes, still lifes, flowers. Expressionist. Pierre DUMONT is one of the most original and most unknown painters of the Rouen school. Having come to Paris at a very young age, Pierre DUMONT lived there poorly in the La Ruche district, then returned to Rouen around 1905, he painted very colorful landscapes, in an oily and thick paste spread out on the canvas as if he was sculpting his vision. To contain his "Fauve" temperament, Pierre DUMONT entered the Rouennaise Academy of Joseph Delattre, then founded with friends artists and writers the group of XXX which became in 1909 the Norman Society of modern painting. His first paintings were marked by the influences of Van Gogh and Cézanne. From around 1910 Pierre DUMONT began to paint Rouen cathedral, from 1914 to 1919 he mainly painted the streets of Montmartre, Notre Dame cathedral, the bridges of Paris and the banks of the Seine. From 1911 to 1916, Pierre DUMONT lived at the Bateau-Lavoir where he became friends with Picasso who kept a workshop there. -

Albert Lebourg 1849-1929

Albert Lebourg 1849-1929 32 avenue Marceau 75008 Paris | +33 (0)1 42 61 42 10 | +33 (0)6 07 88 75 84 | [email protected] | galeriearyjan.com Albert Lebourg 1849-1929 Biography Born in the Eure department in Normandy, Albert Lebourg was only nineteen years old when he settled in Rouen to work with an architect. In the evening, he took painting and drawing lessons with Gustave Morin. Nevertheless, he quickly get bored of doing copies of antique plasters and prefered to paint outside, looking for inspiration in the surrounding countryside. In 1872, he was noticed by a collector who proposed him to become a drawing teacher at the Fine Arts school in Algiers, where he stayed for five years. During this time, Albert Lebourg devoted himself to painting, inspired by the light variations. He liked to paint l'Amirauté, its embankments and its green balconies, the mosque Jamaa al-Jdid, also named mosque of the Pêcherie, and the little streets of the white city. Lebourg often painted the same motifs at different moments of the day. His palette brightened and his style was completely impressionnist. However, the artist was still ignorant of this new artistic movement that he will discover when he got back in France in 1877. While he admired Monet, Pissarro or Sisley's works, Lebourg immediately felt being in tune with Impressionism. In Paris, he went to Jean-Paul Laurens' studio and started to sell his paintings, taking part in the 1878's Rouen Exhibition. In 1879 and 1880, he exhibited with the impressionnists ten paintings and ten charcoal drawings, representing Algeria and Normandy. -

Art Impressionniste Et Moderne

FÉMININ PLURIEL MARDI 17 MARS 2020 - ESPACE TAJAN MARDI 17 MARS 2020 - ESPACE LES FEMMES DANS L’ART IMPRESSIONNISTE ET MODERNE IMPRESSIONNISTE ET L’ART LES FEMMES DANS 2015 ART IMPRESSIONNISTE ET MODERNE 2026 FÉMININ PLURIEL, LES FEMMES DANS L’ART IMPRESSIONNISTE ET MODERNE MARDI 17 MARS 2020 ART IMPRESSIONNISTE ET MODERNE IMPRESSIONNISTE ET ART MARDI 17 MARS 2020 - ESPACE TAJAN MARDI 17 MARS2020-ESPACE Couverture : 1 Double-page : 2 Ci-dessus : 51 ART IMPRESSIONNISTE ET MODERNE Mardi 17 mars 2020 à 18 h VENTE N° 2015 ESPACE TAJAN 37 rue Mathurins 75008 Paris EXPOSITION PUBLIQUE DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT Pierre-Alban Vinquant ESPACE TAJAN T. +33 1 53 30 30 79 37 rue des Mathurins 75008 Paris [email protected] T. +33 1 53 30 30 30 Jeudi 12 et vendredi 13 mars, 10 h-18 h RENSEIGNEMENTS Samedi 14 mars, 11 h-18 h Agathe Biasizzo T. +33 1 53 30 31 04 Lundi 16 mars, 10 h-18 h [email protected] Mardi 17 mars, 10 h-14 h CONSULTEZ LE CATALOGUE ENREGISTREZ-VOUS ET ENCHÉRISSEZ SUR WWW. TAJAN. COM PARTICIPEZ À NOS VENTES AUX ENCHÈRES COMMISSAIRE-PRISEUR HABILITÉ ET ENCHÉRISSEZ EN DIRECT Pierre -Alban Vinquant MAGASIN Patrick d’Harcourt T. +33 1 53 30 30 03 Tous les lots sont reproduits sur notre site internet www.tajan.com CAISSE T. +33 1 53 30 30 27 La vente est soumise aux conditions générales impri mées en fin de catalogue. Les photographies du cata logue n’ont pas de va- leur contractuelle Il est vivement conseillé aux enchérisseurs potentiels d'exami- TAJAN S.A. -

Archives Des Musées Nationaux Direction Des Musées De France (Série AA)

Archives des musées nationaux direction des musées de France (série AA) Répertoire numérique n° 20150333 Hélène Brossier, Audrey Clergeau, Camille Fimbel, Guillaume Monnot, archivistes sous la direction de la mission des archives du ministère de la Culture et de la communication à partir des inventaires rédigés par les agents des Archives des musées nationaux Première édition électronique Archives nationales (France) Pierrefitte-sur-Seine 2015 1 Mention de note éventuelle https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_054219 Cet instrument de recherche a été rédigé avec un logiciel de traitement de texte. Ce document est écrit en ilestenfrançais.. Conforme à la norme ISAD(G) et aux règles d'application de la DTD EAD (version 2002) aux Archives nationales, il a reçu le visa du Service interministériel des Archives de France le ..... 2 Archives nationales (France) Sommaire Archives des musées nationaux-Direction des musées de France (série AA) 10 Courrier départ 13 Juin-Décembre 1928 13 Janvier-Juin 1929 13 Juillet-Décembre 1929 13 Janvier-Mai 1930 13 Juin-Septembre 1930 13 Octobre-Décembre 1930 13 Janvier-Avril 1931 13 Mai-Août 1931 13 Septembre-Décembre 1931 13 Janvier-Avril 1932 13 Mai-Juillet 1932 13 Août-Novembre 1932 13 Décembre 1932-Janvier 1933 14 Février-Avril 1933 14 Mai-Juin 1933 14 Juillet-Septembre 1933 14 Octobre-Novembre 1933 14 Décembre 1933-Janvier 1934 14 Février-Mars 1934 14 Avril-Mai 1934 14 Juin-Juillet 1934 14 Août-Septembre 1934 14 Octobre-Novembre 1934 14 Décembre 1934-Janvier 1935 14 Février-Mars -

Les Voyages Impressionnistes

les voyages impressionnistes GUIDE NORMANDIE & PARIS ILE-DE-FRANCE 2018 Gustave Caillebotte, Parterre de marguerites, vers 1893 - Giverny, musée des impressionnismes, acquis grâce à la générosité de la Caisse des Dépôts, de la Caisse d’Epargne Normandie, de SNCF Réseau, de la Société des amis du musée des impressionnismes Giverny et d’une souscription publique, 2016, MDIG 2016.2.1 à 4 © Giverny, musée des impressionnismes LES VOYAGES IMPRESSIONNISTES, DES INSTANTS DE BONHEUR ienvenue en Normandie, à Paris et en Ile-de-France ! C’est dans ces régions, et nulle part ailleurs, que vous pourrez à la fois B contempler les merveilleux tableaux impressionnistes et vivre, l’espace d’un instant, les émotions qui ont inspiré ces artistes. Ces régions ont vu naître et s’épanouir ce mouvement pictural qui a révolutionné l’histoire de l’art. Épris de nature et de modernité, les Impressionnistes ont planté leurs chevalets dans les forêts et les jardins, le long de la Seine et de l’Oise, sur les côtes normandes, au cœur des quartiers vibrants de modernité de la capitale... Ces paysages, pour la plupart toujours intacts, portent encore l’empreinte des plus grands artistes, de leurs précurseurs et de leurs héritiers : Daubigny, Boudin, Monet, Renoir, Degas, Morisot, Pissarro, Caillebotte, Sisley, Van Gogh, Luce… Aujourd’hui, ces régions vous proposent, par ces voyages impressionnistes, de vivre de véritables instants de bonheur. Contempler les variations du ciel et de la lumière face à la mer en Normandie, se ressourcer dans la fraîcheur d’un jardin, Revivre à Paris et Montmartre l’effervescence artistique et l’authenticité d’une culture bohème, Prendre le temps de partager des moments, de se laisser aller à la joie de vivre : un déjeuner sur l’herbe en famille, un verre entre amis sur les bords de l’Oise ou dans une guinguette sur la Seine, S’émouvoir face à la beauté des oeuvres dont regorgent les musées, pénétrer dans l’intimité des peintres, faire un selfie dans leurs jardins ou maisons-ateliers. -

Promenades Dans La Clairière D'eza Boto

PROJET BEAUVOISINE 16 • EN NORMANDIE IMPRESSIONNISTE 40 • WILDLIFE 62 • QUAND LA NORMANDIE ÉTAIT ROMAINE… 66 • FER - FAIRE 72 • BICENTENAIRE FLAUBERT 90 • LA RONDE #5 110 • UN ÉTÉ AU MUSÉE 2021 136 21 / 20 Musée industriel Cette année, les musées métropolitains participeront à une de la Corderie Flânez dans mission essentielle : plus que jamais, nous avons besoin de culture. Vallois les musées Confinement, crise sanitaire, économique, sociale, écologique, démocratique… Oui, la situation est très difficile. Raison de plus de la Métropole pour investir dans ce qui nous rassemble, fait RouenROUEN sens et lien. La culture est au cœur de ce que nous défendons. Pavillon Gustave Flaubert Très tôt, les élus et les services métropolitains se sont mobilisés ROUEN pour permettre l’ouverture des musées et l’organisation de la quatrième édition de Normandie Impressionniste. Dans le contexte, le festival propose des visites virtuelles via internet, où les principales expositions sont disponibles en 3D. Maison des champs Une vraie preuve de la capacité de la Réunion des Musées Pierre Corneille Métropolitains (RMM) à innover. La crise bouleverse nos habitudes et freine nos mobilités. Ne la laissons pas isoler nos concitoyens les plus fragiles. r se l’Y Placée au cœur des célébrations du bicentenaire Flaubert, la RMM e d rd La Fabrique va ule présente également l’exposition Salammbô, déclinant ses valeurs Bo des savoirs r se l’Y e d’ouverture, de transdisciplinarité et d’innovation, permettant d arne rd e la M va rd d le eva ou à chacun d’appréhender l’ampleur du phénomène culturel initié oul B B par ce chef-d’œuvre de la littérature moderne. -

Institution Des Bureaux De Vote Dans Le Département De La Seine-Maritime À Compter Du 1Er Mars 2015

Institution des bureaux de vote dans le département de la Seine-Maritime à compter du 1er mars 2015 Ardt Can. Communes Nbre N°/BC Adresse des bureaux de vote 3 35 Allouville-Bellefosse 1 Mairie - Place Paul Levieux 2 33 Alvimare 1 Mairie - 8 Rue Des Tilleuls 1 07 Ambrumesnil 1 Salle Du Parvis - Rue De L'Ancienne Mare 3 06 Amfreville-la-Mi-Voie 2 N°1/BC Mairie 3 06 Amfreville-la-Mi-Voie N°2 Ecole Maternelle 3 35 Amfreville-les-Champs 1 Salle Communale - 18 Route De Berville 3 02 Anceaumeville 1 Restaurant Scolaire - Centre Socio-Culturel - Place Evode Chevalier 1 08 Ancourt 1 Salle Polyvalente 2 33 Ancourteville-sur-Héricourt 1 Mairie 3 35 Ancretiéville-Saint-Victor 1 Mairie - 1 Place De La Mairie 2 11 Ancretteville-sur-Mer 1 Mairie - 369 Rue De La Mairie 2 32 Angerville-Bailleul 1 Mairie - 7 Chemin De L'Eglise 2 26 Angerville-l'Orcher 2 N°1/BC Salle De La Mairie - 3 Rue Des Hellandes 2 26 Angerville-l'Orcher N°2 Salle Des Fêtes - 3 Rue Des Hellandes 2 11 Angerville-la-Martel 1 Mairie - 1 Le Bourg 1 33 Angiens 1 Mairie - 2 Rue De La Motte 2 26 Anglesqueville-l'Esneval 1 Mairie - 6 Place De L'Eglise 1 33 Anglesqueville-la-Bras-Long 1 Mairie - 13 Route De L'Eglise 3 01 Anneville-Ambourville 2 N°1/BC Mairie D'Anneville 3 01 Anneville-Ambourville N°2 Mairie D'Ambourville 1 20 Anneville-sur-Scie 1 Mairie - 37 Route De Dieppe 2 32 Annouville-Vilmesnil 1 Mairie - 6 Rue De La Mairie 3 25 Anquetierville 1 Mairie - 243 Route De L'Eglise 2 35 Anvéville 1 Mairie - 315 Grande Rue 1 23 Ardouval 1 Salle Polyvalente - 5 Rue Des Bouleaux 1 12 Argueil 1