Swr2-Musikstunde-20111005.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Radio 3 Listings for 6 – 12 March 2021 Page 1 of 14 SATURDAY 06 MARCH 2021 Piano, Strings and Soundtracks to Bring You Comfort and Escape

Radio 3 Listings for 6 – 12 March 2021 Page 1 of 14 SATURDAY 06 MARCH 2021 piano, strings and soundtracks to bring you comfort and escape. production.php&bestnr=00810 SAT 01:00 Through the Night (m000ss13) This episode features American rappers who have dabbled in Anna Clyne: Mythologies Baroque music from Zug in Switzerland the world of strings and piano, including Kanye West, Jay BBC Symphony Orchestra Electronica and Mac Miller. Marin Alsop (conductor) Concerti by Telemann, Couperin and Vivaldi. Presented by Avie AV2434 Catriona Young. http://www.avie-records.com/releases/anna-clyne-mythologies/ SAT 06:00 Downtime Symphony (m000sxtv) 01:01 AM Recharge with a mix of relaxing piano and orchestral sounds The Dark Night Has Vanished Georg Philipp Telemann (1681-1767) Catriona Morison (mezzo) Concerto in G, TWV 53:G1 An hour of wind-down music to help you press pause and reset Malcolm Martineau (piano) Zug Chamber Soloists your mind. Power your downtime with chilled orchestral, Linn CKD637 ambient and lo-fi tracks from artists including Chance the https://www.linnrecords.com/recording-dark-night-has-vanished 01:13 AM Rapper, Matthew Bourne and Alice Sara Ott. Georg Philipp Telemann (1681-1767) Caroline Shaw: Narrow Sea Concerto in D minor, TWV 52:d1 Sō Percussion Zug Chamber Soloists SAT 07:00 Breakfast (m000sxtx) Gilbert Kalish (piano) Saturday - Elizabeth Alker Dawn Upshaw (vocals, percussion) 01:25 AM Caroline Shaw (organ) Francois Couperin (1668-1733) Classical music for breakfast time, plus found sounds and the Nonesuch 7559791788 (2 CDs) Concerto no 13, from 'Les goûts-réunis (Nouveaux Concerts)' odd unclassified track. -

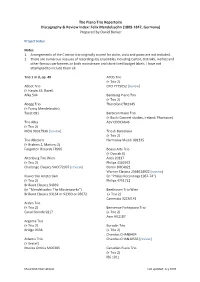

An a to Z of the Piano Trio Repertoire Discography & Review Index: "R” Composers Compiled by David Barker

An A to Z of the Piano Trio Repertoire Discography & Review Index: "R” Composers Compiled by David Barker Project Index Jan Rääts (+ Bloch: Nocturnes, Honegger, Martin) 1932-, Estonia Claves CD502912 Trio 6, op. 81 (1989) Trio Opus 8 (+ Trio 4) Vladimir Igoschew, Mari Tampere-Bezrodny, CPO 9996162 [review] Peter Paemurru (+ Piano sonata, quintet, Violin concerto) Jan Schultsz, Jonathan Allen, Daniel Pezzotti Bella Musica BMCD319065 [review] (+ Trios 2-4) Arte Nova 74321888332 Walter Rabl Trio 2 in G, op. 112 (1863) 1873-1940, Austria Trio Opus 8 Fantasiestücke, op. 2 (+ Trio 3) CPO 9998002 [review] Oliver Triendl, Geneviève Laurenceau, László Fenyö Jan Schultsz, Jonathan Allen, Daniel Pezzotti (+ Clarinet quartet, Violin sonata) (+ Trios 1, 3 & 4) CPO 7778492 [review] Arte Nova 74321888332 Trio 3 in a, op. 155 (1870) Sergei Rachmaninov – see separate file Trio Opus 8 (+ Trio 2) Robert Radecke CPO 9998002 [review] 1830-1911, Germany Jan Schultsz, Jonathan Allen, Daniel Pezzotti (+ Trios 1, 2 & 4) Trio in A flat, Op. 30 (1864) Arte Nova 74321888332 Trio Fontane Trio 4 in D, op. 158 (1870) (+ Trio in b, Fantasy pieces) CPO 7779962 [review] Trio Opus 8 (+ Trio 1) Trio in b, Op. 33 (1868) CPO 9996162 [review] Trio Fontane Jan Schultsz, Jonathan Allen, Daniel Pezzotti (+ Trio in A flat, Fantasy pieces) (+ Trios 1-3) CPO 7779962 [review] Arte Nova 74321888332 Joachim Raff Shulamit Ran 1822-1882, Germany/Switzerland 1949-, Israel Trio 1 in c, op. 102 (1861) Excursions (1980) Trio Nota Bene MusicWeb International Updated: June 2021 Piano Trios: -

Felix Mendelssohn (1809-1847, Germany) Prepared by David Barker

The Piano Trio Repertoire Discography & Review Index: Felix Mendelssohn (1809-1847, Germany) Prepared by David Barker Project Index Notes 1. Arrangements of the C minor trio originally scored for violin, viola and piano are not included. 2. There are numerous reissues of recordings by ensembles including Cortot, Oistrakh, Heifetz and other famous performers on both mainstream and short-lived budget labels. I have not attempted to include them all. Trio 1 in d, op. 49 ATOS Trio (+ Trio 2) Abbot Trio CPO 7775052 [review] (+ Haydn 43, Ravel) Afka 544 Bamberg Piano Trio (+ Trio 2) Abegg Trio Thorofon CTH2345 (+ Fanny Mendelssohn) Tacet 091 Barbican Piano Trio (+ Bush: Concert studies, Ireland: Phantasie) Trio Alba ASV CDDCA646 (+ Trio 2) MDG 90317936 [review] Trio di Barcelona (+ Trio 2) Trio Albeneri Harmonia Mundi 901335 (+ Brahms 2, Martinu 2) Forgotten Records FR995 Beaux Arts Trio (+ Dvorak 4) Altenburg Trio Wien Ades 20337 (+ Trio 2) Philips 4162972 Challenge Classics SACC72097 [review] Doron DRC4021 Warner Classics 2564614922 [review] Klaviertrio Amsterdam (in “Philips Recordings 1967-74”) (+ Trio 2) Philips 4751712 Brilliant Classics 94039 (in “Mendelssohn: The Masterworks”) Beethoven Trio Wien Brilliant Classics 93164 or 92393 or 93672 (+ Trio 2) Camerata 32CM141 Arden Trio (+ Trio 2) Benvenue Fortepiano Trio Canal Grande 9217 (+ Trio 2) Avie AV2187 Argenta Trio (+ Trio 2) Borodin Trio Bridge 9338 (+ Trio 2) Chandos CHAN8404 Atlantis Trio Chandos CHAN10535 [review] (+ Sextet) Musica Omnia MO0205 Canadian Piano Trio (+ Trio 2) IBS 1011 MusicWeb International Last updated: July 2020 Piano Trios: Mendelssohn Profil PH08027 Trio Carlo Van Neste (+ Trio 2) Florestan Trio Pavane ADW7572 (+ Trio 2) Hyperion CDA67485 [review] Ceresio Trio (+ Trio 2, Viola trio) Trio Fontenay Doron 3060 (+ Trio 2) Teldec 44947 Chung Trio (in “Mendelssohn Edition Vol. -

Stand:03.09.2008 Alle Angaben Ohne Gewähr, Änderungen Vorbehalten, Preise Enthalten 19% Mehrwertsteuer, Versandkosten Innerhalb Deutschlands Frei (Für Endverbraucher)

TACET GmbH, Produktliste Stand:03.09.2008 alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, Preise enthalten 19% Mehrwertsteuer, Versandkosten innerhalb Deutschlands frei (für Endverbraucher) Bestellnummer Titel Untertitel Komponist Interpreten Besetzung Format EAN TACET001GAME Premiere / Das 1. Musikspiel Grundversion various various various Game 4 009850 000105 TACET002CD Premiere / Das 1. Musikspiel Die 2. CD zum Spiel / Oper various various various CD 4 009850 000204 TACET003CD Premiere / Das 1. Musikspiel Die 3. CD zum Spiel / Jazz various various various CD 4 009850 000303 TACET005CD Schubert Streichquartette Schubert, Franz Auryn Quartett String Quartet CD 4 009850 000501 TACET006CD Tre Sonate Mozart, Wolfgang Amadeus Zitterbart, Gerrit Piano CD 4 009850 000600 TACET008CD Unter Donner und Blitz Strauss, Johann Alt-Wiener Strauss-Ensemble Chamber Orchestra CD 4 009850 000808 TACET010CD Partiten für Violine Solo Bach, Johann Sebastian Paul, Florin Violin CD 4 009850 001003 TACET010SACD Partiten für Violine Solo Bach, Johann Sebastian Paul, Florin Violin SACD 4 009850 001041 TACET011CD Beethoven Klaviersonaten Beethoven, Ludwig van Zitterbart, Gerrit Piano CD 4 009850 001102 TACET012CD Mignon - Vertonungen Schubert / Schumann / Wolf Sonntag, Ulrike / Andreas, Gis Soprano , Piano CD 4 009850 001201 TACET013CD Die Kunst der Fuge Bach, Johann Sebastian Koroliov, Evgeni Piano 2 CDs 4 009850 001300 Choir, Chamber TACET014CD Petite Messe Solennelle Rossini, Gioacchino Figuralchor Stuttgart u. a. 2 CDs 4 009850 001409 Ensemble TACET015CD Britten Streichquartette Britten, Benjamin Auryn Quartett String Quartet CD 4 009850 001508 TACET016CD Komm lieber Mai Mozart, Wolfgang Amadeus Verebics, Ibolya / Vegvari, Cs Soprano, Piano CD 4 009850 001607 TACET017CD Das Mikrofon various various various CD 4 009850 001706 TACET017SACD Das Mikrofon various various various SACD 4 009850 001744 TACET018CD Sturm und Drang Vol. -

Piano Trio Discography: 2020 EOY Update

An A to Z of the Piano Trio Repertoire Discography & Review Index: 2020 End of Year Update Compiled by David Barker Project Index These are not necessarily new releases. These entries have been added to the main discographies. Ardashes Agoshian Carl Philipp Emanuel Bach 1977-, Turkey/Armenia Trios Nos. 1-6, Wq 89 Trio “Homage to Komitas” (2017) Trios Nos. 1-3, Wq 90 Trios Nos. 1-4, Wq 91 Trio Aeternus (+, Babadjanian, Grigoryan: Aeternus, Linos Trio Komitas: Miniatures) ("Complete Piano Trios") Toccata Classics TOCN0006 [review] CAvi-Music 8553480 [review] Hasan Ferid Alnar Oğuzhan Balcı 1906-1978, Turkey 1978-, Turkey Trio (1929/1966) Trio (2019) Bosphorus Trio Bosphorus Trio (+ Balci, Baran, Tuzun) (+ Alnar, Baran, Tuzun) Naxos 8.579071 [review] Naxos 8.579071 [review] Alexander Alyabiev İlhan Baran 1934-, Turkey Brahms Trio (+ Glinka, Rubinstein) Transformations (1975) Naxos 8574112 Bosphorus Trio (+ Alnar, Balci, Tuzun) Arno Babadjanian Naxos 8.579071 [review] Trio Sir Arnold Bax Trio Aeternus (+ Agoshian, Grigoryan: Aeternus, Komitas: Trio Miniatures) Toccata Classics TOCN0006 [review] Ensemble Avalon (+ Beethoven 5, Bernstein) Trio de L'ile RTE Lyric CD116 (+ Chebotarian, Piazzolla: Seasons) Divine Art DDA25211 Amy Beach Trio MusicWeb International December 2020 Piano Trio Discography: 2020 EOY Update Gould Piano Trio Titania and her Suite (2014) (+ Clarke, Ives) Resonus RES10264 Lysander Piano Trio (in “21st Century American Piano Trios”) First Hand Records FHR111 Ludwig van Beethoven Trio 3 Leonard Bernstein Smetana Trio Trio (+ Trios 5-7) Supraphon SU42882 Ensemble Avalon (+ Bax, Beethoven 5) Trio 5 RTE Lyric CD116 Smetana Trio (+ Trios 3, 6 & 7) René de Boisdeffre Supraphon SU42882 Trois Pieces, op. 54 Philippe Cassard, David Grimal, Anne Gastinel (+ Trio 7) Anna Mikolo, Dominik Urbanowicz, Anna La Dolce Volta LDV76 Sawicka (+ Poeme & works for vln/pno) Trio 6 Acte Prealable AP0478 Smetana Trio Poeme pastoral, op. -

Diskographie Beethoven

Dr. Klaus Steltmann Am Düsterbäumchen 14 53340 Meckenheim Tel. 02225/13664 Aufnahmen der Werke von Ludwig van Beethoven Stand: 1.1.2017 - 2 - Inhaltsverzeichnis Übersicht nach Opuszahlen................................................................................................... 3 Werke ohne Opuszahl ........................................................................................................... 7 Bearbeitungen von Werken Beethovens: ............................................................................ 11 Klaviersonaten ..................................................................................................................... 13 Variationen für Klavier ......................................................................................................... 94 Andere Stücke für Klavier (Bagatellen, Rondos, kleine Stücke) ........................................ 108 Tänze für Klavier ............................................................................................................... 131 Werke für Klavier zu 4 Händen: ......................................................................................... 135 Orgelwerke: ....................................................................................................................... 138 Violinsonaten: .................................................................................................................... 140 Cellosonaten: .................................................................................................................... -

Wolfgang Amadeus Mozart Klaviertrios KV 10

Wolfgang Amadeus Mozart Klaviertrios KV 10 – 15 Divertimento KV 254 historische Instrumente TACET-T148_Seite_1 Impressum Coverabbildung: „Mozart 1763“ Wir sind den beiden Instrumentenbauern Zeichnung von Horst Janssen Michael Walker ( Kopie eines Hammerflügels von Gottfried Silbermann, 1749 ) und Dierik Aufgenommen: Deutschlandfunk Sendesaal, Potvlieghe ( Kopie eines Tangentenflügels ) für Funkhaus Köln, Februar 2006 die großzügige Überlassung ihrer Instrumente Redaktion: Wolf Werth für diese Aufnahme sehr dankbar ! Aufnahmetechnik: TACET Wir bedanken uns bei Ernst C. Kochsiek für Texte : Dr. Jan Reichow, Abegg Trio seine unermüdliche Hilfe bei unseren Aufnah- Übersetzungen: Celia Skrine ( englisch ), men, indem er für gute Stimmung sorgte ! Stephan Lung ( französisch ) Layout: Toms Spogis Cover-Design: Julia Zancker Fotos: Gerrit Zitterbart, Carsten Dürer Schnitt: Roland Kistner Aufnahme und Produktion: Andreas Spreer c 2006 TACET und Deutschlandradio p 2006 TACET und Deutschlandradio Co-Produktion mit 2 31 TACET-T148_Seite_2 TACET-T148_Seite_31 Das Kind Mozart in der Sonatenkindheit Und die bekanntesten zeitgenössischen von Jan Reichow Komponisten waren – wie sich allerdings erst im Nachhinein zeigte – keine Giganten der Es gab einige glückliche Zufälle im Leben des Musikgeschichte: Joh. G. Eckard, Chr. Hoch- Glückskindes: zu den bekanntesten und durch- brucker, J.-P. Legrand, Joh. Schobert, C. Fr. aus gewürdigten gehörte der, dass sein Vater Abel, G. Chr. Wagenseil, Carlo Graziani und ein guter Musiker, tüchtiger Komponist, vor schließlich -

Musikwoche HP 2006 8.Indd

FESTIVAL 71. MUSIKWOCHE BRAUNWALD 8.- 14. Juli 2006 im Hotel Bellevue Braunwald MMusikwocheusikwoche HPHP 22006_8.indd006_8.indd 1 228.4.20068.4.2006 110:59:220:59:22 UhrUhr FESTIVAL 71. MUSIKWOCHE BRAUNWALD WIR DANKEN allen Institutionen, Firmen 8. – 14. Juli 2006 und Privatpersonen für die grosszügige im Hotel Bellevue Braunwald Unterstützung und Förderung der Musikwoche. Insbesondere seien hier genannt: Regierung des Kantons Glarus Braunwaldbahnen Die Weltgeschichte ist ein ewiger Übergang vom Braunwald-Klausenpass Tourismus AG Alten zum Neuen. Im Kreislauf der Dinge zerstört Credit Suisse Private Banking Glarus alles sich selbst, und die Frucht, die zur Reife Gemeinde Braunwald gediehen ist, löset sich von der Pflanze ab, die sie Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons Glarus hervorgebracht hat. Glarner Kantonalbank Soll aber dieser Kreislauf nicht zum schnellen Migros Kulturprozent Untergang alles Bestehenden, mithin auch alles Pro Helvetia Rechten und Guten führen, so muss es not- Sandoz Familienstiftung wendig neben der grossen, zuletzt immer über- Stiftung Gartenflügel wiegenden Anzahl derer, welche für das Neue (Stand 31. März 2006) arbeiten, auch eine kleinere geben, die mit Mass und Ziel das Alte zu behaupten und den Strom Konzertflügel Steinway & Sons: der Zeit, wenn sie ihn auch nicht aufhalten kann Pianohaus Probst, Chur noch will, in einem geregelten Bette zu erhalten sucht. Friedrich von Gentz (Philosoph, 1764 – 1832) Ausstellung im Hotel Bellevue: Evolution und Revolution Fotografische Impressionen der sechziger Jahre in der Geschichte der Musik – aus Nepal, einem Land das heute zwischen Evolution und Revolution zu zerbrechen droht. dies ist die Thematik der Auf 50 Jahre enttäuschender Versuche zu 71. Musikwoche Braunwald einer evolutionären Entwicklung folgt nun der Ruf nach Revolution. -

Tschaikowsky Klaviertrios

CYAN MAGENTA GELB SCHWARZ TACET 127 Seite 1 COVER Rachmaninoff · Tschaikowsky Klaviertrios CYAN MAGENTA GELB SCHWARZ TS Tonträger „Zum Gedenken an einen großen Künstler“ – ABEGG TRIO les cycles complets des trios pour piano de Ulrich Beetz, violon Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn, das Abegg Trio spielte diese Aufnahme In Memoriam Horst Janssen Birgit Erichson, violoncelle Gade, Schumann, Brahms et Dvorák.ˇ Cinq fois, Gerrit Zitterbart, piano les enregistrements des trios de Beethoven, de Fanny et Félix Mendelssohn, Smetana, Janácek,ˇ “In Memory of a Great Artist” – Le Trio Abegg (le nom de cet ensemble désigne, Debussy et Ravel reçurent « le Prix de la Critique en référence à Robert Schumann, la première allemande de Disque », des CDs furent élus the Abegg Trio played this recording In Memoriam Horst Janssen œuvre éditée de ce dernier «Les variations Enregistrements de référence chez stereoplay : Abegg opus 1»), jouant encore aujourd’hui Mozart, classics today: Beethoven et Dvorák,ˇ le dans sa composition d’origine, fut fondé en deuxième CD de Dvorákˇ devint chez Klassik «À la mémoire d’un grand artiste » – 1976 au Conservatoire Supérieur de Musique et heute «le classique conseillé du mois», Audio de Théâtre de Hanovre et reçut très tôt des prix choisit l’enregistrement de Brahms comme et récompenses : aux Concours Internationaux « CD du mois », dans le Neue Musikzeitung Le Trio Abegg joue sur cet enregistrement En mémoire de Horst Janssen de Colmar et de Genève (1977), de Bonn parut: le CD de Haydn sur la «liste des tops de (1979), de Bordeaux (1981), il obtint aussi le l’année 1993», dans la liste des leaders du Süd- Prix Bernhard-Sprengel (Hanovre 1986) et le deutsche Zeitung (Journal d’Allemagne du Prix Robert Schumann (Zwickau 1992). -

Abegg Trio Werke Von A

545. (Sonder-)Konzert Sonntag, 18. September 2016, 19:30 Uhr Unsere nächsten Konzerte 546. Konzert, Sonntag, 09. Oktober 2016, 19:30 Musica Judaica Laurie Reviol, Sopran; Stefan Weilmünster, Sopransaxophon; Bastian Fiebig, Altsaxophon; Susanne Riedl-Komppa, Tenorsaxophon; Jürgen Faas, Baritonsaxophon; Ralph Abelein und Rüdiger Klein, Klavier Karten zu € 14,- / 10,- (Freier Eintritt für Mitglieder des Freundeskreises) !!!Freier Eintritt für Jugendliche bis 17 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen!!! 547. (Sonder-)Konzert, Sonntag, 06. November 2016, 19:30 Klavierquintette Angelika Merkle, Klavier; Susanne Stoodt, Violine; Key-Thomas Märkl, Violine; Roland Glassl, Viola; Michael Sanderling, Violoncello; Christoph Schmidt, Kontrabass Abegg Trio Werke von A. Dvořák und F. Schubert Karten zu € 19,- / 15,- (€ 11,- für Mitglieder des Freundeskreises) 548. Konzert, Sonntag, 04. Dezember 2016, 19:30 Ulrich Beetz, Violine Birgit Erichson, Violoncello Liederabend Tanja Ariane Baumgartner, Mezzosopran; Hilko Dumno, Klavier Gerrit Zitterbart, Klavier Lieder von F. Schubert, P.I. Tschaikowsky, H. Wolf u.a. Karten zu € 14,- / 10,- (Freier Eintritt für Mitglieder des Freundeskreises) !!!Freier Eintritt für Jugendliche bis 17 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen!!! Mit freundlicher Unterstützung von Frau Dr. Anna-Elisabeth Strack, Bad Vilbel Weitere Informationen zu unseren Konzerten und zu der Mitgliedschaft im Freundeskreis für geistliche Musik, Preungesheim E.V. erhalten Sie unter 069-95410162 und unter www.Festeburgkonzerte.de Karten zu € 19,- / ermäßigt € 15,- / Mitglieder des Freundeskreises € 11,- Karten an der Abendkasse oder jeweils 1 Monat vor dem Konzert im Vorverkauf bei: - Kartenzentrale Festeburgkonzerte, Tel. 069-95410162, Fax 069-95410163 - Frankfurt Ticket GmbH, Tel. 069-1340-400, Fax 069-1340-444 Eine Veranstaltung der evangelischen Festeburggemeinde Frankfurt-Preungesheim - DER Reisebüro Rossmarkt, Rossmarkt 12, Tel. -

An a to Z of the Piano Trio Repertoire Discography & Review Index: "S

An A to Z of the Piano Trio Repertoire Discography & Review Index: "S” Composers Compiled by David Barker Project Index Kaija Saariaho Caecilian Trio 1952-, Finland (+ Fauré, Lalo 1, Ravel; Debussy, Fauré, Ravel & Roussel: String quartets, Ravel: Violin Je sens un deuxième coeur (2003) sonata) Vox CD3X3031 (+ Sibelius 2-4; Lefkowitz: Ruminations, Schissi: Nene, Wennakoski: Paarme) Trio Daphnis Yarlung Records YAR52638 [review] (+ Trio 2) UT3 Records UT3009 Leonid Sabaneev Florestan Trio 1881-1968, Russia (+ Trio 2) Hyperion CDA67538 [review][review] Trio-Impromptu (1907) Göbel Trio Berlin Michael Schäfer, Ilona Then-Bergh, Wen-Sinn SWR Music SWR10379 Yang (+ Sonata) Golub-Kaplan-Carr Trio Genuin GEN12236 [review] (+ Debussy, Faure) Arabesque 6643 Sonata (1924) Gould Piano Trio Michael Schäfer, Ilona Then-Bergh, Wen-Sinn (+ Trio 2, La muse) Yang Champs Hill CHRCD140 [review] (+ Trio-Impromptu) Genuin GEN12236 [review] Grumiaux Trio (+ Trio 2) Talent 66 Camille Saint-Saëns 1835-1921, France Guarneri Trio (+ Martin, Ravel) Trio 1 in F, op. 18 (1863) Ottavo 28922 Altenberg Trio Wien Horszowski Trio (+ Trio 2) (+ Fauré, d’Indy) Challenge Classics SACC72111 Bridge 9441 [review][review] Aquinas Piano Trio Joachim Trio (+ Trio 2) (+ Trio 2) Guild GMCD7408 [review] Naxos 8.550935 Australian Trio Trio Latitude 41 (+ Trio 2, Muse, Swan, Septet, Cello & violin (+ Trio 2) sonatas) Eloquentia EL1547 ABC Classics 4766435 ABC Classics 4764327 Nash Ensemble MusicWeb International Updated: June 2021 Piano Trios: S Composers (+ Septet, Carnival of the animals) -

Klaviertrios Haydn

CYAN MAGENTA GELB SCHWARZ Booklet T 089 Seite 1 COVER T A C E T Haydn Klaviertrios CYAN MAGENTA GELB SCHWARZ TS Tonträger DiscographieDiscographie Mozart:Mozart: SämtlicheSämtliche KlaviertriosKlaviertrios (2(2 CDs)CDs) –– TTACETACET 80 80 Haydn:Haydn: Klaviertrios Klaviertrios G-Dur, G-Dur, es-moll, es-moll, C-Dur, C-Dur, Es-DurEs-Dur – – TACET TACET 89 89 Beethoven:Beethoven: Sämtliche Sämtliche Klaviertrios Klaviertrios * * –– TACET TACET 76, 76, 77, 77, 78, 78, 79 79 Schubert:Schubert: Klaviertrios Klaviertrios Vol.1 Vol.1 – – TACET TACET 82 82 RobertRobert & & Clara Clara Schumann: Schumann: SämtlicheSämtliche Klaviertrios Klaviertrios – – TACET TACET 86, 86, 87, 87, 61 61 FelixFelix & & Fanny Fanny Mendelssohn: Mendelssohn: SämtlicheSämtliche Klaviertrios Klaviertrios * * – – TACET TACET 81 81 Brahms:Brahms: Sämtliche Sämtliche Klaviertrios Klaviertrios – – TTACETACET 84 84 + + 85 85 GoetzGoetz & & Kiel: Kiel: Klaviertrios Klaviertrios – – TACET TACET 91 91 BerwaldBerwald & & Farrenc: Farrenc: Klaviertrios Klaviertrios – – TTACETACET 90 90 Dvorák:Dvorák:ˇˇ Klaviertrios Klaviertrios Vol.1, Vol.1, op.21 op.21 & & op.90 op.90 TTitelbilditelbild / /Cover Cover painting: painting: »»Dumky-Trio«Dumky-Trio« – – TACET TACET 88 88 „„JosephJoseph Haydn“ Haydn“ Zeichnung Zeichnung von von Horst Horst Janssen Janssen SmetanaSmetana & & Janácek: Janácek:ˇˇ Klaviertrios Klaviertrios * * – – cc St. St. Gertruden Gertruden Verlag Verlag TTACETACET 83 83 DebussyDebussy & & Ravel: Ravel: Klaviertrios Klaviertrios * * – – AufnahmeAufnahme / /Recording: