Das Kulturradio. Ein Auslaufmodell?

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

2Nd Report by the Republic of Austria

Strasbourg, 1 December 2006 ACFC/SR/II(2006)008 [English only] SECOND REPORT SUBMITTED BY AUSTRIA PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Received on 1 December 2006 ACFC/SR/II(2006)008 TABLE OF CONTENTS PART I...................................................................................................................................5 I.1. General Remarks..............................................................................................................5 I.2. Comments on the Questions and the Resolution of the Council of Europe ........................7 PART II ...............................................................................................................................17 II.1. The Situation of the National Minorities in Austria .......................................................17 II.1.1. The History of the National Minorities .......................................................................18 The Croat minority in Burgenland ........................................................................................18 The Slovene minority ...........................................................................................................19 The Hungarian minority .......................................................................................................21 The Czech minority..............................................................................................................21 The Slovak minority.............................................................................................................22 -

Download (954Kb)

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES Brussels, 28.7.2004 SEC(2004) 1016 COMMISSION STAFF WORKING PAPER Annex to the Sixth Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on the application of Articles 4 and 5 of Directive 89/552/EEC "Television without Frontiers", as amended by Directive 97/36/EC, for the period 2001-2002 {COM(2004)524 final} EN EN TABLE OF ANNEXES ANNEX 1 - Performance indicators ........................................................................................ 4 ANNEX 2 - Tables on the application of Articles 4 and 5 ...................................................... 6 ANNEX 3 - Application of Articles 4 and 5 in each Member State........................................ 8 ANNEX 4 - Summary of the reports from the Member States.............................................. 39 ANNEX 5 - Summary of the reports from the Member States of the European Free Trade Association participating in the European Economic Area ................... 114 ANNEX 6 - List of television channels in the European Union Member States which failed to achieve the majority proportion according to Article 4 ..................... 118 ANNEX 7 – Average transmission time of European works according to Article 4 taking audience shares of channels into account (“de-minimis-criterion”) .... 128 ANNEX 8 – List of television channels in the European Union Member States which failed to achieve the minimum proportion according to article 5 ................... 132 EN 2 EN This document complements the Sixth Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on the application of Articles 4 and 5 of Directive 89/552/EEC 1 of 3 October 1989, as amended by Directive 97/36/EC 2 - hereinafter referred to as the “Television without frontiers” Directive - for the period 2001-2002. -

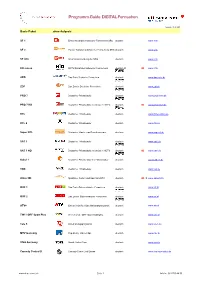

Programm-Guide DIGITAL-Fernsehen

Programm-Guide DIGITAL-Fernsehen Ausgabe Dez. 2007 Basic-Paket ohne Aufpreis SF 1 Erster Kanal des Schweizer Fernsehens SRG deutsch www.sf.tv SF 2 Zweiter Kanal des Schweizer Fernsehens SRG deutsch www.sf.tv SF info Informationssendung der SRG deutsch www.sf.tv HD suisse HDTV-Kanal des Schweizer Fernsehens deutsch./it HD www.sf.tv ARD Das Erste Deutsche Fernsehen deutsch www.daserste.de ZDF Das Zweite Deutsche Fernsehen deutsch www.zdf.de PRO 7 Deutscher Privatsender deutsch www.prosieben.de PRO 7 HD Deutscher Privatsender, teilweise in HDTV deutsch HD www.prosieben.de RTL Deutscher Privatsender deutsch www.rtl-television.de RTL 2 Deutscher Privatsender deutsch www.rtl2.de Super RTL Deutscher Kinder- und Familiensender deutsch www.superrtl.de SAT 1 Deutscher Privatsender deutsch www.sat1.de SAT 1 HD Deutscher Privatsender, teilweise in HDTV deutsch HD www.sat1.de Kabel 1 Deutscher Privatsender mit Filmklassiker deutsch www.kabel1.de VOX Deutscher Privatsender deutsch www.vox.de Anixe HD Spielfilme, Serien und Sport in HDTV deutsch HD ● www.anixehd.tv ORF 1 Das Erste Österreichische Fernsehen deutsch www.orf.at ORF 2 Das Zweite Österreichische Fernsehen deutsch www.orf.at ATV+ Österreichisches Unterhaltungsprogramm deutsch www.atv.at TW1 / ORF Sport Plus Wetterkanal / ORF Sport Highlights deutsch www.tw1.at Tele 5 Unterhaltungsprogramm deutsch www.tele5.de MTV Germany Pop-Musik, Video-Clips deutsch www.mtv.de VIVA Germany Musik, Video-Clips deutsch www.viva.tv Comedy Central D Comedy-Serien und Shows deutsch www.comedycentral.de www.rii-seez-net.ch Seite 1 Infoline 081 755 44 99 Programm-Guide DIGITAL-Fernsehen Ausgabe Dez. -

BC-DX 280 31 Dec 1996 ANGUILLA New 6090 Khz Carib

BC-DX 280 31 Dec 1996 ________________________________________________________________________ ANGUILLA New 6090 kHz Caribbean Beacon 0610 //5935 (non Aguilla, via WWCR) Cr. Gene Scott talking about first night. Broadcasting only at nights with 80 kW while testing tx. They will announce day freq on Sun, Dec 29. Asking for reception reports. Recheck 0735 UTC and they were gone. (Hans Johnson-USA, Dec 28) Thanks to a tip from Hans Johnson and Cumbre DX, 6090 kHz Caribbean Beacon noted with an open carrier at 0340 UTC, audio started 0400 UTC sharp //WWCR-5035, and the first 10 minutes Scott was asking for telephone reports on the signal. Here on the NRD-535D, on the high 300-ft inverted-L it is +50dB/s9, the low 50-ft doublet (with the high skywave angle) it is +60dB/s9. Telephone reports started up coast to coast by 0413 UTC. Hardly difficult. (Tom Sundstrom-NJ, 29 Dec) 6090 kHz - 0410 UTC, rock mx, Dr. Scott talking about the new txer, saying at one point it was "just shy of" 75 kw, at another 80 kw, "100% modulation." Invited calls to their usual phone numbers, and ran down the calls they had been getting from listeners, mostly west coasters, TX, KS, etc, all of whom seemed to be having better reception than I was. Good strength, though I would have expected better; a hum on the signal; and a bad fqy in my area, with splatter in both directions from DW powerhouses on 6085 and 6100 until DW closes at 0600. Better, and dominant, thereafter, but nowhere near as good as the //WWCR-5935 signal. -

“List of Issues” in Connection with the 3Rd and 4Th Report by the Republic

“List of issues” in connection with the 3rd and 4th Report by the Republic of Austria according to Articles 16 and 17 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) Replies provided by the Republic of Austria I. GENERAL FRAMEWORK WITHIN WHICH THE COVENANT IS IMPLEMENTED 1. What will be the place of economic, social and cultural rights in the current deliberations on a revision of the Federal Constitution? Committee IV of the Austrian Convention, which deals with the topic of fundamental rights, has reached the conclusion that the renewed Austrian Federal Constitution should contain guarantees by the welfare state. However, it was not possible to reach consensus on the question in what form (fundamental rights, basic-policy clauses of the constitution, etc.) these welfare-state guarantees should be incorporated in the Constitution. A separate committee has been set up in the National Council to discuss the report of the Austrian Convention. One must therefore wait for the outcome of the deliberations in this committee with regard to the incorporation of economic, social and cultural rights in the (new) Federal Constitution. 2. Please provide an explanation on the statement in the periodic report regarding direct applicability of the articles of the Covenant, which do not correspond to the opinions of the Committee as stipulated in its General Comment No. 9 and in paragraph 10 of its previous concluding observations on the second periodic report of Austria. The guarantees contained in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights have been fully implemented in Austria on the level of simple-majority legislation. -

„Digitalisierung Der Radioverbreitung“

Diplomarbeit „Digitalisierung der Radioverbreitung“ Ausgeführt zum Zweck der Erlangung des akademischen Grades eines Dipl.-Ing. (FH) Telekommunikation und Medien am Fachhochschulstudiengang Telekommunikation und Medien St. Pölten unter der Erstbetreuung von Dipl.-Ing. Hannes Raffaseder Zweitbegutachtung von Dipl.-Ing. Dr. Alois Frotschnig ausgeführt von Martin Schiner tm0210038100 St. Pölten, am 7. September 2006 Unterschrift Ehrenwörtliche Erklärung Ich versichere, dass - ich diese Diplomarbeit selbstständig verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt und mich auch sonst keiner unerlaubten Hilfe bedient habe. - ich dieses Diplomarbeitsthema bisher weder im Inland noch im Ausland einem Begutach- ter/einer Begutachterin zur Beurteilung oder in irgendeiner Form als Prüfungsarbeit vorge- legt habe. Diese Arbeit stimmt mit der von den Begutachtern beurteilten Arbeit überein. ............................................. ............................................... Ort, Datum Unterschrift II Zusammenfassung Die Digitalisierung der Radioverbreitung und die damit verbundenen Erfordernisse und Möglichkeiten sind zurzeit die aktuellsten Themen in der weltweiten Medienlandschaft. Rundfunkbetreiber wollen auch in Zukunft ihr Angebot gewährleisten und sehen sich mit einer Reihe von neuen Herausforderungen konfrontiert. Aus der Vielzahl der technischen Möglichkeiten gilt es die effizientes- te und wirtschaftlich vielversprechendste Variante zu wählen, gleichzeitig müssen die Rundfunker in der wachsenden Konkurrenz -

Download (1049Kb)

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES Brussels, 22.7.2008 SEC(2008) 2310 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying document to the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Eighth Communication on the application of Articles 4 and 5 of Directive 89/552/EEC ‘Television without Frontiers’, as amended by Directive 97/36/EC, for the period 2005- 2006 [COM(2008) 481 final] EN EN TABLE OF CONTENTS BACKGROUND DOCUMENT 1: Performance indicators...................................................... 3 BACKGROUND DOCUMENT 2: Charts and tables on the application of Articles 4 and 5... 6 BACKGROUND DOCUMENT 3: Application of Articles 4 and 5 in each Member State ... 12 BACKGROUND DOCUMENT 4: Summary of the reports from the Member States ........... 44 BACKGROUND DOCUMENT 5: Voluntary reports by Bulgaria and Romania................. 177 BACKGROUND DOCUMENT 6: Reports from the Member States of the European Free Trade Association participating in the European Economic Area ......................................... 182 BACKGROUND DOCUMENT 7: Average transmission time of European works by channels with an audience share above 3% .. ........................................................................ 187 BACKGROUND DOCUMENT 8: List of television channels in the Member States which failed to achieve the majority proportion required by Article 4............................................. 195 BACKGROUND DOCUMENT 9: List of television channels in the Member States which failed to achieve the minimum proportion required by Article 5........................................... 213 EN 2 EN BACKGROUND DOCUMENT 1: Performance indicators The following indicators facilitate the evaluation of compliance with the proportions referred to in Article 4 and 5 of the Directive. Indicators 2 – 5 are based on criteria set out in Articles 4 and 5. -

Kaufmann Sendeverzeichnis.Cdr

Analoge Radioprogramme Analoge Fernsehprogramme Taste Programm Frequenz Taste Programm MHZ Kanal Österreich 1 88,1 MHZ Unterer Sonderbereich Radio - Wien 89,1 MHZ ORF 1 119 S 03 Radio - NÖ 89,6 MHZ ORF 2 126 S 04 Österreich 3 90,8 MHZ ATV+ 133 S 05 Blue Danube/FM4 91,2 MHZ TW-1 Wetterkanal 140 S 06 Antenne Bayern 92,7 MHZ Sport 1 Deut. Sportfernsehen 147 S 07 88,6 Der Musiksender 93,0 MHZ ProSieben 154 S 08 Antenne Wien 93,3 MHZ Kabel-TV Internet Telefonie HSE Shoppingcenter 161 S 09 HIT-FM 93,6 MHZ Südwest 3 168 S 10 arabella 93,9 MHZ Bereich III Klassik Radio 94,2 MHZ n-tv Der Nachrichtensender 175 K 05 Krone Hit-Radio 94,6 MHZ 3sat Kulturprogramm 182 K 06 Bayern 1 95,0 MHZ SAT 1 189 K 07 Bayern 2 - Wort 95,6 MHZ Gesellschaft m.b.H. BR3 Bayr. Fernsehen 196 K 08 Bayern 3 96,0 MHZ Kabel-TV-Anlagen · Sat-Technik RTL Television 203 K 09 Bayern 4 - Klassik 96,4 MHZ Radio Fernsehen Elektrogeräte Service ARD Erstes Deutsches FS 210 K 10 CH-Klassik 97,5 MHZ Telefonie über Kabel-TV Breitband-Internet Eurosport 217 K 11 CH-Jazz 99,5 MHZ ZDF Zweites Deutsches FS 224 K 12 RTL Radio 100,4 MHZ Oberer Sonderbereich DRS Musikwelle 101,2 MHZ Das Vierte 231 S 11 Sunshine Radio 101,6 MHZ Wir sind Komplettanbieter für Puls 4 238 S 12 U1 - Tirol 102,3 MHZ Krems, Mautern, Dürnstein HR3 245 S 13 Rock Antenne 102,9 MHZ Phoenix 252 S 14 Radio Teddy 106,8 MHZ RTL 2 259 S 15 arte Kulturprogramm 266 S 16 WDR Westdeutsches FS 263 S 17 PROGRAMMKARTE N3 Norddeutsches FS 280 S 18 Ein Kabel. -

Gangenheit in Die Zukunft

Themenheft 25 Oskar Sakrausky/Karl-Reinhart Trauner (Hg.) Aus der Vergangenheit in die Zukunft ... Julius Hanak zum 75. Geburtstag Themenheft 25 Oskar Sakrausky/Karl-Reinhart Trauner (Hg.) Aus der Vergangenheit in die Zukunft ... Julius Hanak zum 75. Geburtstag Wien 2008 Vorwort Wir schreiben das Jahr 1971 im Oktober. Es war 14 Uhr und der Lehrsaal in der Kaserne Glasenbach bei Salzburg war überheizt. Wir Grundwehrdiener warteten auf den Lebenskundeunterricht. Ein Blick in die Runde zeigte, dass einige meiner Kameraden die Zeit bis zum Eintreffen des Militärpfarrers zu einem kleinen Schläfchen nützten, was bei der fordernden Grundausbildung auch nicht verwunderlich war. Das Kommando „Alles auf!“ weckte die Schlä- fer und wir begrüßten unseren Militärpfarrer Julius Hanak. Braun gebrannt, schlank und mit wachen Augen machte er auf mich den Eindruck eines Mannes, der die Bewegung im Freien liebte. Seine Art zu sprechen war ruhig, kompetent und gewinnend. Es war eines der wenigen Zusammentreffen mit Julius Hanak während meiner Zeit als Grundwehrdiener, denn sein Seelsorgebereich umfasste mehrere Bundesländer. Trotz der Fülle seiner Arbeit war er in seinem Auftreten bescheiden und in Inhalt seinem Reden ruhig und überlegt. M. Wallgram, Julius Hanak - Stationen sei- Die Berge, der Sport, die Geschichte und das gelebte Wort Gottes sind bis nes Lebens 4 heute die Hauptinhalte seines Lebens geblieben. P. Fiala, Traditionspflege im Bundesheer Bis zum heutigen Tag ist er kein bequemer Mensch und angepasster Zeitge- 5 nosse, der mit dem Strom der Massenmeinung mitschwimmt, sondern er hält mit H. M. Mader, Militärischer Heldenmy- seiner Anschauung nicht hinter dem Berg und ist gerne bereit, seine guten Ar- thos 19 gumente darzulegen ohne den anderen zu seiner Meinung zu vergewaltigen. -

E 2-2008 EN NC for Publication

NON AUTHENTIC VERSION EUROPEAN COMMISSION Competition DG Brussels, 28.10.2009 C (2009) K(2009)8113 Subject: E 2/2008 (ex CP 163/2004 and CP 227/2005) – Financing of ORF Dear Sir, The Commission has the honour to inform you that the commitments given by Austria in the context of the present procedure remove the Commission's concerns about the incompatibility of the current financing regime for Austria's public service broadcasting system. Consequently, the Commission decided to close the present investigation. 1. PROCEEDINGS 1) In September 2004, the Commission received a complaint from Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) [the Austrian Newspaper Association], accusing Österreichischer Rundfunk (ORF) [the Austrian Broadcasting Corporation] of supplying online services which were not part of its public service remit and which should therefore not be financed out of state funds.1 Further information was supplied in October and November 2004, March and May 2005 and January 2006. On 4 February 2009, VÖZ transmitted a report of the Austrian Court of Auditors to the Commission and reiterated the key points of its complaint. On 29 July 2009, VÖZ submitted an informal draft of the new ORF-law. 2) In July 2005, Verband Österreichischer Privatsender (VÖP) [the Association of Austrian Private Broadcasters] submitted a further complaint about the financing of ORF. This complaint relates firstly in general to the existing financing and control mechanisms and secondly to the introduction of a sports programme (addition to the complaint of January 2006). In November 2005, the Commission received another complaint from Premiere AG concerning the introduction of the sports channel.2 The complainants sent further information in April 2006. -

Diplomarbeit

DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit Wie kommt die Klanginstallation ins Radio? Über die Kooperation von TONSPUR für einen öffentlichen raum und Ö1 Kunstradio – Radiokunst Verfasserin Katrin Gann angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag.phil.) Wien, 2011 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 316 Studienrichtung lt. Studienblatt: Musikwissenschaft Betreuer: Ao. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Gratzer You go in it and you go out of it. And by the time you go out of it, something is different. SOMETHING. David Moss, August 2011 Danksagung „Was lange währt, wird endlich gut“ - Vom ersten Gedanken bis zu der nun fertigen Diplomarbeit sind gut zwei Jahre vergangen. Während dieser Zeit habe ich viel gelernt. Manche Ideen erscheinen zunächst gut und stellen sich dann als Sackgassen heraus. Andere scheinen unwichtig und werden schließlich entscheidend. Für die Unterstützung, meinen Weg zu finden und die Ideen zu präzisieren, danke ich meinem Betreuer Prof. Wolfgang Gratzer, der stets ein offenes Ohr hatte. Diese Arbeit wäre jedoch nicht möglich gewesen ohne die Mitwirkung einer Reihe von Menschen. Georg Weckwerth und Peter Szely von TONSPUR für einen öffentlichen raum sei gedankt für die Einblicke, die ich in ihre Arbeit erhalten durfte und für die vielen Antworten, die ich auf meine Fragen bekommen habe. Ebenso danke ich Elisabeth Zimmermann für Antworten und Hinweise zum Ö1 Kunstradio – Radiokunst, Radiokunst und Klanginstallationen. Undenkbar wäre mein Projekt jedoch ohne David Moss gewesen, an dessen kreativem Prozess ich teilhaben durfte. Davon habe ich nicht nur für diese Diplomarbeit profitiert, sondern auch musikalisch und persönlich. Andreas und Markus – Danke für Zeit, Rotstift, Anmerkungen und Anregungen. Nicht zu vergessen alle Gesprächspartner und Freunde, die an der Entwicklung meiner Ideen teil hatten. -

Gb 19/07/05 Final.Indd

2004 2004 Das Geschäftsjahr 2004 Inhalt Vorwort . 5 Unternehmenspolitik. 7 Finanzen – Wirtschaft . 13 Werbung – Marketing . 29 Das Programm . 37 Marktanalyse und Medienforschung . 38 Fernsehprogrammschema . 43 Informationsdirektion Fernsehen . 46 Programmdirektion Fernsehen . 58 Hörfunkdirektion . 79 Kooperationen des ORF mit öffentlich-rechtlichen Spartenkanälen . 89 Humanitarian Broadcasting. 92 Die ORF-Landesstudios . 95 Landesstudio Burgenland . 97 Landesstudio Kärnten . 98 Landesstudio Niederösterreich . 99 Landesstudio Oberösterreich . 100 Landesstudio Salzburg . 101 Landesstudio Steiermark. 102 Landesstudio Tirol . 103 Landesstudio Vorarlberg . 104 Landesstudio Wien . 105 Online und Neue Medien. 107 Technik . 113 Service . 119 Vorwort Mit dem Geschäftsbericht 2004 mittlerweile 66 Privatradios behaup- Auf Basis der positiven Gesamt- 5 dokumentiert der ORF die positive ten konnten. Mit 81 % konnten die bilanz werden wir weiterhin unseren Weiterentwicklung des Unterneh- ORF-Radios das hohe Niveau bei den öffentlich-rechtlichen Auftrag erfül- mens in einem Jahr, das durch eine Marktanteilen nahezu halten. len und auf Qualität und Publikums- weiterhin gedämpfte Wirtschafts- Im Bereich der Direktion für On- akzeptanz setzen. lage und zunehmende Konkurrenz line und Neue Medien stand der wei- Im Namen des ORF danke ich gekennzeichnet war. Dennoch ist tere erfolgreiche Ausbau von ORF.at unserem Publikum für das große In- es uns gelungen, in wirtschaftlicher und ORF TELETEXT im Mittelpunkt. teresse. Mein Dank gilt ebenso den Hinsicht ein positives Jahresergebnis Einer der Schwerpunkte war die Gremien des Hauses, Stiftungsrat zu erreichen und in programmlicher Digitalisierung: Der ORF war einer und Publikumsrat, der Werbewirt- Hinsicht unser Angebot auszubauen der Kernpartner beim Probebetrieb schaft und den Mitarbeiterinnen und und das öffentlich-rechtliche Profil für digital-terrestrisches Fernsehen Mitarbeitern. zu stärken. Es ist unser Ziel, in ei- von Mai bis August in Graz, und im nem immer stärker segmentierten Juli 2004 startete ORF 2 Europe, die Dr.