Die Föderale Bedeutung Der Orf-Landesstudios

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Licht Ins Dunkel“

O R F – J a h r e s b e r i c h t 2 0 1 3 Gemäß § 7 ORF-Gesetz März 2014 Inhalt INHALT 1. Einleitung ....................................................................................................................................... 7 1.1 Grundlagen........................................................................................................................... 7 1.2 Das Berichtsjahr 2013 ......................................................................................................... 8 2. Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Kernauftrags.................................................................. 15 2.1 Radio ................................................................................................................................... 15 2.1.1 Österreich 1 ............................................................................................................................ 16 2.1.2 Hitradio Ö3 ............................................................................................................................. 21 2.1.3 FM4 ........................................................................................................................................ 24 2.1.4 ORF-Regionalradios allgemein ............................................................................................... 26 2.1.5 Radio Burgenland ................................................................................................................... 27 2.1.6 Radio Kärnten ........................................................................................................................ -

ORF Multimediales Archiv

ORF Multimediales Archiv BENUTZUNGSHINWEISE Externe Recherche-Station Universitäts- und Landesbibliothek Tirol A-6020 Innsbruck, Innrain 50 Tel.: +43 (0) 512-5072401 Home: https://www.uibk.ac.at/ulb/ [email protected] Stand: August 2021 Inhalt Inhalt ............................................................................................................................................................. 2 Einleitung ..................................................................................................................................................... 3 Informationen zur mARCo Suche ............................................................................................................ 4 Video-Bestand ......................................................................................................................................... 4 Suche in allen Textfeldern ..................................................................................................................... 5 Sendedatum ............................................................................................................................................ 5 Nur mit Preview ....................................................................................................................................... 6 Titel ........................................................................................................................................................... 6 Inhalt ........................................................................................................................................................ -

O R F – J a H R E S B E R I C H T 2 0

III-384 der Beilagen XXV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version) 1 von 193 O R F – J a h r e s b e r i c h t 2 0 1 6 Gemäß § 7 ORF-Gesetz März 2017 Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich. www.parlament.gv.at 2 von 193 III-384 der Beilagen XXV. GP - Bericht - Hauptdokument gesamt (elektr. übermittelte Version) Inhalt INHALT 1. Einleitung ....................................................................................................................................... 7 2. Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Kernauftrags.................................................................. 11 2.1 Radio ................................................................................................................................... 11 2.1.1 Österreich 1 ............................................................................................................................ 12 2.1.2 Hitradio Ö3 ............................................................................................................................. 17 2.1.3 FM4 ........................................................................................................................................ 21 2.1.4 ORF-Regionalradios allgemein ............................................................................................... 24 2.1.5 Radio Burgenland ................................................................................................................... 24 2.1.6 Radio Kärnten ........................................................................................................................ -

Pressemappe Österreichischer Filmpreis 2021

Pressemappe zur Bekanntgabe der Nominierungen Österreichischer Filmpreis 2021 www.oesterreichische-filmakademie.at PURE ORCHESTRAL RECORDING FOR YOUR IMMERSIVE MOVIE EXPERIENCE Rosenhügel 3.0 | scores recorded at www.synchronstage.com ssv21_ad_AOEF_PRINT.indd 1 09.04.21 15:35 Inhaltsverzeichnis Stefan Ruzowitzky 4 Katharina Albrecht-Stadler 5 Alexandra Valent 6 Kinoliebe - Vorstand Statement 7 Riahi Brothers inszenieren den 11. Österreichischen Filmpreis 8 5 Statements Andrea Mayer 10 Veronica Kaup-Hasler 11 Michael Ludwig 12 Margarete Schramböck 13 Teresa Indjein 14 Barbara Fränzen 16 Alexander Schallenberg 16 Johanna Mikl-Leitner 17 7 Kathrin Zechner 19 Peter Schöber 20 Medienkooperation ORF / ORF III 20 Projekte 23 Statements Gerlinde Seitner 25 Roland Teichmann 25 8 Gernot Schödl 27 Veit Heiduschka 29 Marijana Stoisits 29 Alexander Dumreicher-Ivanceanu 30 Markus Deutsch 30 Team der Akademie 32 Pressebetreuung 32 Impressum 32 Förderer, Partner, Sponsoren 33 23 Stefan Ruzowitzky Präsident der Akademie des Österreichischen Films Liebe Freunde der Akademie des Österreichischen Films! Es ist nicht ganz zufällig, dass wir dieses Jahr die Riahi-Brothers gebeten haben, die Regie der Gala zum Österreichischen Filmpreis 2021 zu übernehmen: Arash und Arman sind beide mehrfach ausgezeichnete Regisseure und Produzenten – UND sie sind Ange- hörige der relativ großen Gruppe erfolgreicher österreichischer Regisseure mit Migrationshinter- grund, Houchang Allahyari als Wegbereiter fällt einem da gleich ein und und mit Hüseyin Tabak und Sudabeh Mortezai auch zwei der bislang zehn Regie-Filmpreis- träger (die zahlreichen Kollegen mit deutschem Migrationshin- tergrund lasse ich jetzt einmal bewusst weg …). Die aktuelle Diskussion um Di- versität hat uns angeregt, darüber nachzudenken, wie wir in der österreichischen Filmszene da- stehen. -

Anmeldung INEXT-TV Für Business-Kunden

Anmeldung INEXT-TV für Business-Kunden Rechnungsadresse Firma Straße | Nr. PLZ | Ort E-Mail-Adresse für Rechnungslegung Standort für INEXT-TV siehe Rechnungsadresse nachfolgender Standort Firma Straße | Nr. PLZ | Ort Ansprechperson Vorname Nachname Telefon E-Mail Bestellung INEXT-TV 3.0 (nur buchbar in Kombination mit einem Internet-Produkt) inkl. MwSt. exkl. MwSt. MwSt.-Satz TV-Grundprodukt Preise pro Monat inkl. 1x TV-Box ca. 150 TV-Sender (siehe Seite 2) 7 Tage Replay bei einer Sender-Auswahl (siehe Seite 2) 20 Stunden persönlicher Videorekorder 10% INEXT-TV 3.0 Mobil-App € 15,00 € 13,64 Elektronischer Programmführer (EPG) Teletext Pause/Play-Funktion Optionale Zusatzleistungen Preise pro Monat Weitere TV-Boxen Anzahl: x à € 4,00 à € 3,33 20% (max. 4 pro Vertrag) Aufnahmespeicher 100 Stunden zusätzlich € 5,00 € 4,17 20% Entertainment HD Senderpaket € 15,00 € 12,50 20% Polnisch € 7,00 € 5,83 20% Portugiesisch € 3,00 € 2,50 20% Fremdsprachen- Russisch € 12,00 € 10,00 20% pakete Spanisch € 3,00 € 2,50 20% Türkisch € 7,00 € 5,83 20% INEXT-Videothek Preise pro Film laut Angabe in der Videothek Buchung direkt am TV mit PIN-Code Anmerkungen Unterschrift für Ort, Datum VERTRAG Mindestvertragsdauer 12 Monate. Es gelten die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ der Firma INFOTECH EDV-Systeme GmbH (abrufbar unter www.infotech.at). Stand: 06/2021 Infotech EDV-Systeme GmbH Schärdinger Straße 35 | 4910 Ried im Innkreis Tel. 07752 21021 | Fax 07752 81744 [email protected] | www.inext.at Anmeldung INEXT-TV für Business-Kunden Revolutionäres TV-Erlebnis Genießen Sie mit INEXT-TV 3.0 den höchsten und komfortabelsten Fernsehgenuss und nutzen Sie eine Fülle von zusätzlichen, innovativen Funktionen! Ca. -

J Ahresbericht 2 0

O R F – J a h r e s b e r i c h t 2 0 1 8 Gemäß § 7 ORF-Gesetz März 2019 Inhalt INHALT 1. Einleitung ....................................................................................................................................... 7 2. Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Kernauftrags.................................................................. 11 2.1 Radio ................................................................................................................................... 11 2.1.1 Österreich 1 ............................................................................................................................ 12 2.1.2 Hitradio Ö3 ............................................................................................................................. 17 2.1.3 FM4 ........................................................................................................................................ 21 2.1.4 ORF-Regionalradios allgemein ............................................................................................... 23 2.1.5 Radio Burgenland ................................................................................................................... 24 2.1.6 Radio Kärnten ......................................................................................................................... 27 2.1.7 Radio Niederösterreich ........................................................................................................... 30 2.1.8 Radio Oberösterreich ............................................................................................................ -

ORF-Jahresbericht 201 3

III-519-BR/2014 der Beilagen - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 1 von 100 ORF-Jahresbericht 201 3 Gemäß § 7 ORF-Gesetz März 2014 www.parlament.gv.at 2 von 100 III-519-BR/2014 der Beilagen - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) www.parlament.gv.at III-519-BR/2014 der Beilagen - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 3 von 100 Inhalt INHALT 1. Einleitung ................................................................. ...................................................................... 7 1 .1 G ru n d lagen .......... ................................................................................................................. 7 1.2 Das Beri chtsja h r 2013 ............... ........................................................................................ .. 8 2. Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Kernauftrags ........... ....... ................................................ 15 2.1 Rad io ................................................................. .................................................................. 15 2.1.1 Österreich 1 ....... .. .............. 16 2.1.2 Hitradio Ö3 ... ............... .................. .21 2.1.3 FM4 .. .. .. ... .................. .. .. ... 24 2.1.4 ORF-Regionalradios allgemein .. ... ............. .................. 26 2.1.5 Radio Burgenland ........ 27 2.1.6 Radio Kärnten ........... .................... .. ....... 30 2.1.7 Radio Niederösterreich. ... 33 2.1.8 Radio Oberösterreich .. 35 2.1.9 Radio Salzbur9 .............. -

Public Value 2017/2018 ÖFFENTLICH-RECHTLICHE

Public Value 2017/2018 Public Value ÖFFENTLICH-RECHTLICHE UNTERSCHIEDE UNTERSCHIED #1 ALL INCLUSIVE 1/4 1/4 Qualitätszeitung U-Bahn Ticket 1/4 1/15 WERT Kleiner Brauner Kinokarte ÜBER GEBÜHR 55 Cent erhält der ORF pro Tag und Gebührenzahler/in. Für ORF eins, ORF 2, ORF III, ORF Sport +, Mitwirkung an 3sat und ARTE, für Ö1, Ö3, FM4 und neun regionale Radiosender, für ORF.at, TELETEXT, TVthek und neun Landesstudios, das RadioKulturhaus und das Radiosymphonieorchester. UNTERSCHIED #2 RELEVANZ 1.7 MIO. Österreicherinnen und Österreicher hören täglich den Ö3 Wecker Bis zu 1.9 MIO. Zuschauer/innen sehen täglich PUBLIKUM „Bundesland Heute“ 6.1 MIO. Zuschauer/innen bei der Wahlberichterstattung zur Nationalratswahl 2017 Der ORF macht Programm für ganz Österreich, für alle Bevölke rungsschichten: Pro Woche nutzen im Schnitt 95 % der Österreicher/innen zumindest ein ORF-Angebot. Seite 6 UNTERSCHIED #3 WER ZAHLT, SCHAFFT AN RUNDFUNK DER EIGENTUMSVERHÄLTNISSE GESELLSCHAFT DES ORF 100 % Bürgerinnen und Bürger Österreichs 0 % Medienmogule 0 % Aktionärinnen 0 % Wirtschaft Kommerzielle Medien machen Programm, um Geld zu verdie- nen. Der ORF ist anders: Er ist ausschießlich den Bürgerin nen und Bürgern Österreichs verpflichtet und erzeugt Wert und Nutzen, also Public Value für sie. zukunft.ORF.at UNTERSCHIED #4 I AM FROM AUSTRIA WER SAGT WAS? Malakofftorte und Eierlikör! Brav sein! IDENTITÄT Da pfeifen die Komantsch’n! Mei Bier is net deppert! Der ORF bewahrt österreichische Sprache und regionales Selbstverständnis. Das gilt etwa für Musik aus Österreich auf Ö3, für österreichische Künstler/innen in den TV-Shows, für österreichisches Kabarett und Comedy, für Volksmusik in den Regionalsendern der Bundesländer und für Filme und Serien, die österreichische Geschichten erzählen. -

Download (954Kb)

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES Brussels, 28.7.2004 SEC(2004) 1016 COMMISSION STAFF WORKING PAPER Annex to the Sixth Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on the application of Articles 4 and 5 of Directive 89/552/EEC "Television without Frontiers", as amended by Directive 97/36/EC, for the period 2001-2002 {COM(2004)524 final} EN EN TABLE OF ANNEXES ANNEX 1 - Performance indicators ........................................................................................ 4 ANNEX 2 - Tables on the application of Articles 4 and 5 ...................................................... 6 ANNEX 3 - Application of Articles 4 and 5 in each Member State........................................ 8 ANNEX 4 - Summary of the reports from the Member States.............................................. 39 ANNEX 5 - Summary of the reports from the Member States of the European Free Trade Association participating in the European Economic Area ................... 114 ANNEX 6 - List of television channels in the European Union Member States which failed to achieve the majority proportion according to Article 4 ..................... 118 ANNEX 7 – Average transmission time of European works according to Article 4 taking audience shares of channels into account (“de-minimis-criterion”) .... 128 ANNEX 8 – List of television channels in the European Union Member States which failed to achieve the minimum proportion according to article 5 ................... 132 EN 2 EN This document complements the Sixth Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on the application of Articles 4 and 5 of Directive 89/552/EEC 1 of 3 October 1989, as amended by Directive 97/36/EC 2 - hereinafter referred to as the “Television without frontiers” Directive - for the period 2001-2002. -

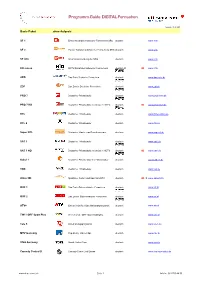

Programm-Guide DIGITAL-Fernsehen

Programm-Guide DIGITAL-Fernsehen Ausgabe Dez. 2007 Basic-Paket ohne Aufpreis SF 1 Erster Kanal des Schweizer Fernsehens SRG deutsch www.sf.tv SF 2 Zweiter Kanal des Schweizer Fernsehens SRG deutsch www.sf.tv SF info Informationssendung der SRG deutsch www.sf.tv HD suisse HDTV-Kanal des Schweizer Fernsehens deutsch./it HD www.sf.tv ARD Das Erste Deutsche Fernsehen deutsch www.daserste.de ZDF Das Zweite Deutsche Fernsehen deutsch www.zdf.de PRO 7 Deutscher Privatsender deutsch www.prosieben.de PRO 7 HD Deutscher Privatsender, teilweise in HDTV deutsch HD www.prosieben.de RTL Deutscher Privatsender deutsch www.rtl-television.de RTL 2 Deutscher Privatsender deutsch www.rtl2.de Super RTL Deutscher Kinder- und Familiensender deutsch www.superrtl.de SAT 1 Deutscher Privatsender deutsch www.sat1.de SAT 1 HD Deutscher Privatsender, teilweise in HDTV deutsch HD www.sat1.de Kabel 1 Deutscher Privatsender mit Filmklassiker deutsch www.kabel1.de VOX Deutscher Privatsender deutsch www.vox.de Anixe HD Spielfilme, Serien und Sport in HDTV deutsch HD ● www.anixehd.tv ORF 1 Das Erste Österreichische Fernsehen deutsch www.orf.at ORF 2 Das Zweite Österreichische Fernsehen deutsch www.orf.at ATV+ Österreichisches Unterhaltungsprogramm deutsch www.atv.at TW1 / ORF Sport Plus Wetterkanal / ORF Sport Highlights deutsch www.tw1.at Tele 5 Unterhaltungsprogramm deutsch www.tele5.de MTV Germany Pop-Musik, Video-Clips deutsch www.mtv.de VIVA Germany Musik, Video-Clips deutsch www.viva.tv Comedy Central D Comedy-Serien und Shows deutsch www.comedycentral.de www.rii-seez-net.ch Seite 1 Infoline 081 755 44 99 Programm-Guide DIGITAL-Fernsehen Ausgabe Dez. -

Das Qualitätssicherungssystem Des ORF Im Jahr 2016 Gutachten Zur Bewertung Der Gesamtleistung

Das Qualitätssicherungssystem des ORF im Jahr 2016 Gutachten zur Bewertung der Gesamtleistung Prof. Dr. h.c. Markus Schächter Mai / Juni 2017 Inhalt 1. Die mediale Ausgangslage S. 3 2. Der normative Anspruch S. 7 2.1. Fernsehen: ORF eins und ORF 2 S. 7 2.1.1 Strukturfragen und Kontinuität S. 7 2.1.2 Akzeptanz S. 8 2.1.2.1 Information S. 8 2.1.2.2 Kultur und Religion S. 10 2.1.2.3 Wissenschaft/Bildung/Lebenshilfe S. 11 2.1.2.4 Sport S. 12 2.1.2.5 Unterhaltung S. 13 2.1.2.6 Kinderprogramm S. 14 2.2 Radio S. 14 2.2.1 Ö1 S. 15 2.2.2 Hitradio Ö3 S. 16 2.2.3 FM4 S. 17 2.2.4 Regionalradios S. 17 2.2.5 Weitere Radioangebote S. 18 3. Das ORF.at-Network S. 18 4. ORF TELETEXT S. 19 5. Spartenkanäle des ORF-Fernsehens S. 20 5.1 ORF III Kultur und Information S. 20 5.2. ORF SPORT + S. 22 5.3. ORF 2 Europe (ORF 2E) S. 22 6. Kooperationen des ORF mit anderen öffentlich-rechtlichen Rundfunkveranstaltern S. 23 6.1 3sat S. 23 6.2 ARTE S. 25 6.3 ARD-alpha S. 26 7. Besondere Detailanforderungen des Gesetzgebers an das Programmangebot S. 26 7.1 Der Anteil europäischer Werke am ORF-Fernsehprogramm S. 26 7.2 Förderung der österreichischen Identität S. 27 7.3 Angebote anspruchsvoller Sendungen im Hauptabendprogramm des ORF-Fernsehens S. 27 8. Die Sicht des Publikums auf das Programm: Akzeptanz, Zufriedenheit und Interesse S. -

Das Qualitätssicherungssystem Des ORF Im Jahr 2018 Gutachten Zur Bewertung Der Gesamtleistung

Das Qualitätssicherungssystem des ORF im Jahr 2018 Gutachten zur Bewertung der Gesamtleistung Prof. Dr. h.c. Markus Schächter Mai / Juni 2019 Inhalt 1. Management Summary ................................................................................................................................... 3 2. Vorbemerkung ................................................................................................................................................ 4 3. Der gesellschaftliche und medienpolitische Kontext des Jahres 2018 ........................................................... 6 3.1 Der ORF-Jahresbericht .................................................................................................................... 6 3.2 ORF-Repräsentativbefragung .......................................................................................................... 6 3.3 Programmstrukturanalyse ................................................................................................................ 7 3.4 Public-Value-Bericht ......................................................................................................................... 7 3.5 ORF-Qualitätsprofile ........................................................................................................................ 8 3.6 Publikums- und Experten-/Expertinnengespräche ........................................................................... 8 3.7 ORF-Jahresstudien .........................................................................................................................