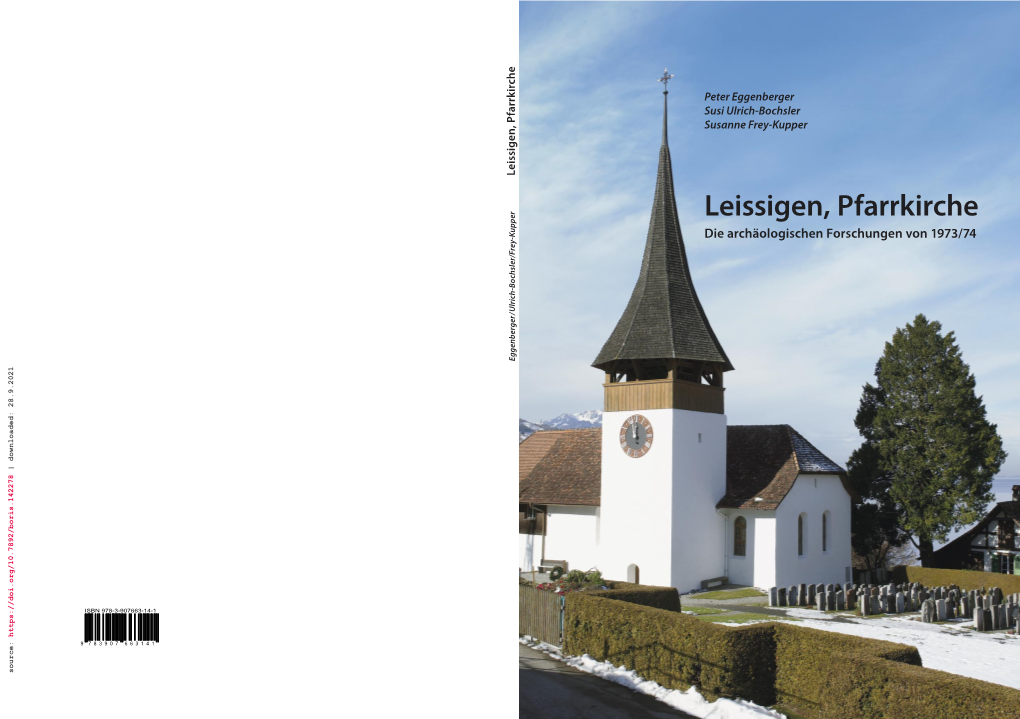

Leissigen, Pfarrkirche

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Geschäftsbericht 2020

BERNER OBERLAND-BAHNEN AG GESCHÄFTSBERICHT 2020 www.jungfrau.ch/geschaeftsbericht-bob ORGANE DER GESELLSCHAFT VERWALTUNGSRAT AMTSDAUER BIS ZUR GV David-André Beeler, Präsident Interlaken 2022 Peter Balmer, Vizepräsident Grindelwald 2022 Yvonne Hunkeler 1 Grosswangen 2022 Andrea Schmid-Hess Hilterfingen 2022 Martin Schmied Lauterbrunnen 2022 Bettina Zinnert Wengen 2022 Gewählt durch den Regierungsrat des Kantons Bern: Cornelia Hofstetter Münchenbuchsee SEKRETÄR(IN) DES VERWALTUNGSRATS Christoph Schläppi 2 Grindelwald Isabelle Hofer 3 Bern REVISIONSSTELLE BDO AG Bern 2021 GESCHÄFTSLEITUNG Urs Kessler, Vorsitzender Interlaken Christoph Schläppi 2, Mitglied Grindelwald Corporate Secretary Christoph Seiler 4, Mitglied Unterseen Leiter Finanzen und Controlling ERWEITERTE GESCHÄFTSLEITUNG Thomas Aebischer 5 Unterseen Leiter Geschäftsfeld Berner Oberland-Bahnen Markus Balmer 5 Leissigen Leiter Geschäftsfeld Jungfraujoch – Top of Europe und Leiter Technik Patrizia Bickel 6 Konolfingen Leiterin Corporate Communications Matthias Bütler 7 Gümligen Leiter Marketing/Verkauf Dominik Liener 7 Interlaken Leiter Infrastruktur und Technik Marco Luggen 7 Grindelwald Leiter Betrieb Seilbahnen und Wintersport Reto Mettler Büren an der Aare Leiter Gastronomie Andreas Piattini 8 Luzern Leiter Human Resources Urs Siegenthaler Matten b. Interlaken Leiter Informatik Stefan Würgler 7 Interlaken Leiter Betrieb Eisenbahn BETRIEBSLEITER DER SCHYNIGE PLATTE-BAHN Werner Amacher Gsteigwiler SITZ DER GESELLSCHAFT Harderstrasse 14, CH-3800 Interlaken, Telefon +41 (0)33 828 71 11, Fax +41 (0)33 828 72 64, [email protected], jungfrau.ch MEDIENKONTAKT Kathrin Naegeli, Telefon +41 79 222 53 10 1 Rücktritt aus dem Verwaltungsrat per Generalversammlung vom 27. Mai 2021 6 Austritt aus der erweiterten Geschäftsleitung per 31. Januar 2020 2 Pensionierung per 31. Dezember 2020 und aus dem Unternehmen per 30. Juni 2020 3 Wahl als Sekretärin des Verwaltungsrats am 24. -

Dorfchronik Niederried Bei Interlaken

"Nidirriet", Niederried, wird kurz vor dem 15. April 1303 erstmals urkundlich erwähnt. Doch belegen einige wichtige Funde, dass bereits viel früher Menschen auf dem heutigen Gemeindegebiet gelebt haben. Somit beginnt die Chronik mit der Zeit dieser Funde. An- schliessend finden sich diverseste geschichtliche Themen aus Europa, der Eidgenossen- schaft, des Herrschaftsgebietes Bern und der Region, welche die Entstehung der heutigen Gemeindeform mit prägten oder zumindest beeinflussten. In all dies eingebettet sind ältere und neuere Be- und Gegebenheiten aus unserem Dorf. So ist es möglich, je nach Lust und Laune unser Gemeindegebiet zusammen mit seinen Einwohnern im Umfeld der Frühgeschichte, dann das Dorf Nidirriet in der Zeit seiner erst- maligen Benennung "56 Jahre vor 1303" (!), weiter die Bäuert Underried und später Nie- derried auf dem langen Weg hin zur Gegenwart kennenzulernen. ~ 4300 bis 1800 v. Chr. "Neolithikum" oder "die Jungsteinzeit" 1913 wurde beim Bahnbau westlich vom Weiler Ursisbalm in Niederried ein Hocker- grab aus dem Neolithikum gefunden. (Lage 637010 / 173675 / 584; unter dem nördli- chen der zwei Felsvorsprünge.) Das Grab aus 'Goldswilplatten' mit 1 m Länge und 0.4 m Breite enthielt ein Skelett einer 20 bis 25-jährigen Frau, den Kopf nach SW ge- richtet. 1924 wurde der Schädel von Prof. O. Schlaginhaufen als der niedrigsten bis dahin bekannten Variante der schweizeri- schen Neolithikerkapazität zugeordnet (kleinwüchsig, vergleichbar Pygmäen) und ist demzufolge um die 6'000 Jahre alt. Ausserhalb des Grabes im Nordosten la- gen wirr durcheinander Knochenüberreste zweier 7- bis 14-jähriger Kinder und eine Platte mit Asche. Vmtl. waren dies Spuren vom bereits damals üblichen Totenbrand. Weitere vier Gräber, "in nächster Nähe", wurden ohne Ausgrabung weggesprengt. -

Fahrplan 2019 Thuner- Und Brienzersee

bls.ch/schiff Fahrplan 2019 Thuner- und Brienzersee Horaire Lac de Thoune et Lac de Brienz Timetable Lake Thun and Lake Brienz 9.12.2018 – 14.12.2019 Herzlich willkommen Treten Sie ein und erleben Sie unvergessliche Momente an Bord unserer Schiffe. Auf den folgenden Seiten finden Sie die Fahrpläne, attraktive Spartipps und Ausflugsideen für den Thuner- und Brienzersee. Bienvenue Montez à bord et vivez des moments inoubliables sur nos bateaux. Vous trouverez les horaires ainsi que des offres avantageuses pour les lacs de Thoune et de Brienz dans les pages qui suivent. Welcome Step on board and experience unforgettable moments on our boats. The following pages include the timetables and attractive tips on how to save money for Lake Thun and Lake Brienz. Schloss Thun Brienzer Rothorn 2266 m. ü. M. Schloss Hünegg Brienz 2,5 h Konolfingen, Burgdorf Dorf Brienz Meiringen, Luzern Münsingen, Bern Schloss Oberhofen Belp, Bern Brienzersee Thun Hünibach Niederhorn Oberried Schadau 1950 m. ü. M. Giessbach See Axalp Werft Hilterfingen 1,5h Oberhofen 1,5h Gwatt Längen- 2h Deltapark Brünig, Luzern schachen Beatushöhlen Niederried 1,5 h 45 min 1,5h Ringgenberg Iseltwald 2h Einigen Gunten 1h Merligen Interlaken Beatushöhlen- Ost 2h Beaten- 2,5 h Sundlauenen Spiez 40min bucht Bönigen Neuhaus Giessbach Zweisimmen, Wasserfälle Gstaad, Montreux Faulensee Visp, Brig Thunersee Interlaken West Grindelwald Kandersteg, Brig Lauterbrunnnen Jungfrauregion Därligen Leissigen Schloss Spiez Bahnhof Standseilbahn Schiffsverbindungen Gare Funiculaire Liaisons maritimes -

Wegweiser Für Seniorinnen Und Senioren

Wegweiser für Seniorinnen und Senioren BÖNIGEN MATTEN GSTEIGWILER RINGGENBERG GÜNDLISCHWAND UNTERSEEN INTERLAKEN WILDERSWIL 117 oder 112 Polizei 118 oder 112 Feuerwehr 1414 Rega 033 356 82 01 Kantonspolizei Posten Interlaken 143 Die Dargebotene Hand (seelische Krisen) 145 Vergiftungsnotfälle „Tox Zentrum“ Zürich 144 Sanitätsnotruf (Rettungswagen) Zahnärztlicher Notfalldienst und diensthabende Apotheke (Ersichtlich im Anzeiger Interlaken auf Seite 2) 2 Name: Dr. .................................. Adresse: ........................................ Telefon: 033 ................................. _____________________________________________________ Ärztlicher Notfalldienst Region Interlaken Notfallnummer 0900 576 747 (HANI) (CHF 1.98/Min vom Festnetz) Hausarztnotfall Region Interlaken (HANI) Spital Interlaken, Haus E (Ambulatorium), Weissenaustrasse 27, 3800 Unterseen Internet: www.han-i.ch E-Mail: [email protected] Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 18.00-21.00 Uhr Samstag von 12.00 - 21.00 Uhr Sonntag von 12.00 - 20.00 Uhr Bitte beachten Sie auch die Informationen im Anzeiger Interlaken unter „Notfalldienste“ (Seite 2) Wenn Sie Ihre Hausärztin oder Ihren Hausarzt nicht erreichen und ausserhalb den Öffnungszeiten des HANI, können Sie auch den Spitalnotfall aufsuchen. 3 Foto: Herbert Steiner, Ringgenberg 4 Alt zu sein ist ein herrlich Ding, wenn man nicht verlernt hat, was anfangen heisst. (Martin Buber 1878-1965) Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger Wir freuen uns, Ihnen die 3. Auflage des Wegweisers für Seniorinnen und Senioren zu überreichen, welche die Koordinationskommission der Region Interlaken für Altersfragen im Auftrag der Gemeinden Bönigen, Gsteigwiler, Gündlischwand, Interlaken, Matten, Ringgenberg, Unterseen und Wilderswil auf den neuesten Stand gebracht hat. Sie finden in der Broschüre ein breites Spektrum von Informationen, die Ihnen und Ihren Angehörigen bei der Orientierung im dritten Lebensabschnitt behilflich sein können. Es sind altbekannte und neue, bewährte Hinweise zur Erhaltung und Verbesserung Ihrer Lebensqualität. -

Erlebnis Alpsommer Bönigen 1

Erlebnis Alpsommer Bönigen 1 Alte Pinte Bönigen | Museum | Galerie | KulturRaum Erlebnis Alpsommer Bönigen Fotografische Impressionen von der Alp Küenzlen-Läger und Historisches Katalog zur Sonderausstellung vom 31. August − 20. Oktober 2013 ____ Abkürzungen und Hinweise 1 Nummer des Exponats Texttafel «Im ...» Titel oder Originalschreibweise Niklaus Rodt | Vorname / Name 1650 – 1726 Geburts-/Todesjahr |* Geburtsjahr PB Privatbesitz Titelbild, Rückseite und Seiten 10 und 11: Franz Niklaus König | 1765 − 1832: Figuren aus der «Studien- Sammlung aus dem gewöhnlichen Leben […]» von 1828. Lithografie von A. Merian, Basel, Druck von Haller, Bern. In Zitaten und Legenden wurde die Originalschreib- weise verwendet. Die Exponate dürfen nicht fotografiert werden. ____ Herkunft der Objekte | Dank Alle Exponate ohne Besitzerangabe stammen aus der Samm- lung bzw. Dokumentation des Museums in derAlten Pinte Bönigen. Wir danken allen Leihgeberinnen und Leihgebern. ____ Idee zur Ausstellung | Fotografien der Alp Küenzlen-Läger Ursi und Ueli Michel-Feuz, Bönigen ____ Konzept, Recherche, Gestaltung, Herstellung, Katalog, Texte Peter Michel, Bern/Bönigen © Peter Michel und Alte Pinte Bönigen, 2013 2 Erlebnis Alpsommer Bönigen ERLEBNIS A LPSOMMER B ÖNIGEN Fotografische Impressionen von der Alp Küenzlen-Läger und Historisches Alp – Glosssar | Texttafel 1 «Bönigbärg in der Abendsonne» Burkhardt-Burri, H. (Schweiz. 1. Hälfte 20. Jh., tätig in Interlaken). Öl auf Leinwand. Signiert unten rechts. Blick auf die von der rötlich scheinenden Abendsonne beleuchteten Abwürfe und das Furggenhorn vor leicht bewölktem Himmel. PB Schweiz. Wand Süd über Treppenabgang 2 «Brienzersee – Seepartie beim Houetenbach mit Blick gegen Brienz» Bandi, Hans | 1896 – 1973. Öl auf Leinwand. Signiert und datiert «H. Bandi 1952» unten links. PB Schweiz. Auf dem Gemeindegebiet der Anstössergemeinden des Brienzersees finden sich insgesamt neu Alpen. -

Studie Zur Zukunft Des Regionalverkehrs Spiez – Interlaken Ost Entscheidungsgrundlagen

Amt für öffentlichen Verkehr und Verkehrskoordination Kanton Bern Studie zur Zukunft des Regionalverkehrs Spiez – Interlaken Ost Entscheidungsgrundlagen Schlussbericht Zürich, 14. Juni 2016 INFRAS Forschung und Beratung www.infras.ch Impressum Studie zur Zukunft des Regionalverkehrs Spiez – Interlaken Ost Entscheidungsgrundlagen Schlussbericht Zürich, 14. Juni 2016 2680a_schlussbericht_20160614.docx Auftraggeber Amt für öffentlichen Verkehr und Verkehrskoordination Kanton Bern Reiterstrasse 11, 3011 Bern Projektleitung Christian Aebi, AÖV Bruno Meier, AÖV Autorinnen und Autoren Matthias Lebküchner, INFRAS Nicola Kugelmeier, INFRAS INFRAS, Binzstrasse 23, 8045 Zürich Tel. +41 44 205 95 95 INFRAS | 14. Juni 2016 | Impressum |3 Inhalt Zusammenfassung ______________________________________________________________ 5 1. Einleitung _____________________________________________________________ 10 1.1. Ausgangslage und Auftrag ________________________________________________ 10 1.2. Ziele der Studie _________________________________________________________ 11 1.3. Vorgehen und Abgrenzung der Studie _______________________________________ 11 1.4. Projektorganisation ______________________________________________________ 12 2. Marktanalyse __________________________________________________________ 14 2.1. Heutige Erschliessung ____________________________________________________ 14 2.2. Heutige Nachfrage ______________________________________________________ 18 2.3. Nachfrageprognose 2030 _________________________________________________ 21 2.4. -

Karte "Regional-Pass Berner Oberland" (.Pdf)

La Neuveville Luzern Wolhusen Burgdorf Rigi Regional-Pass Berner Oberland Jegenstorf Kleine Emme Littau Arth-Goldau Stand/Version/Etat: 12.2020 Sumiswald- h Malters Weggis Grünen Emme Vierwald- Horw Verkehrsmittel Aare Ins c Kehrsiten- Hasle- Vitznau Mode of transport Rüegsau Bürgenstock Brunnen Moyens de transport Napf Entlebuch Ramsei u Bürgenstock E Hergiswil m Pilatus stättersee Bahnen Busse Seilbahnen Schiffe Stansstad m b Railways Buses Cableways Boats Kerzers Aare Kleine Emme C Neuchâtel Alpnacher- Trains Autobus Transports Bateaux e Stans Ostermundigen e Alpnachstad see à câbles Bern n 1 B Urner- l Schüpfheim Alpnach Dorf Lac t Langnau i.E. Geltungsbereich Bern Gümligen Dallenwil see a t Area of validity Europaplatz Murten de Morat Rosshäusern Bern Worb Signau l Trubschachen n Lac Rayon de validité Flughafen 26 E Escholzmatt de Neuchâtel Laupen Wolfenschiessen Portalban La Broye Kehrsatz Rubigen Freie Fahrt Langis Sarnen Kerns Free travel Zäziwil Avenches Belp Flühli LU Libre circulation La Sarine Flamatt Konolfingen Sachseln Münsingen Sarner - Grafenort 38 Halber Preis vom Normaltarif Toffen see Flüeli- Schmitten Ranft ½ fare Jassbach Engelbergtunnel Röthenbach i.E. Voyages à ½-prix Aare Wichtrach Reuss Oberdiessbach Ristis Kaufdorf Heimenschwand Emme Giswil Glaubenbielen Sonderpreis Schwarzenburg Kiesen Süderen Sörenberg Thurnen Kemmeri- Engelberg Special pricePayerne Oberlangenegg boden Rossweid Lungerer- Prix spécial Riggisberg Unterlangenegg Rothornbahn Stöckalp Fribourg Uttigen see Trübsee Seftigen Heimberg Schwarzenegg Turren -

Kohle, Ein 250-Jähriges Jubiläum

Mai 2021 DRACHEBÄRGZYTIG Zeitung der Gemeinde Beatenberg www.beatenberg.ch/zytig Kohle, ein 250-jähriges Jubiläum Beatenberg vor 40 Millionen Jahren o sah Beatenberg vor 40 Millio- „Wenn wir nachts durch die hellerleuchteten könnte. Der Verfasser, Hans-Peter Hufenus, nen Jahren aus. 25 Millionen Jahre, Gassen und Lauben gehen, können wir uns hat sich sofort bereit erklärt, bei der Ent- Snachdem die letzten Saurier auf Er- kaum vorstellen, wie finster die Stadt frü- wicklung dieses Projekts mitzuwirken. Der den ihren Geist ausgehaucht haben, und her einmal war. Höchstens das Finstergäss- Autor hat inzwischen an einigen Treffen von denen einer als Drachengespenst chen erinnert ein wenig an die alten Zeiten, in Beatenberg teilgenommen. Schnell hat noch bis vor kurzem in der Beatushöhle als der Berner Rat sich häufig mit den Folgen sich gezeigt, dass wenn es geschichtlich sein Unwesen trieb. der nächtlichen Dunkelheit befassen musste. um Beatenberg geht, die Kohle eine wich- Leute stolperten und stürzten, es gab zahlrei- tige Rolle spielt. Sybille Hunziker beschreibt im Büchlein che Arm- und Beinbrüche und Raubüberfälle Die Kohleförderung für Energienutzung „Kohlenabbau auf Beatenberg“, wie diese von fremdem Gesindel. Wer nach 9 Uhr abends ist inzwischen ein Ding der Vergangenheit, Kohle damals entstanden ist. Als sich die Gassen ohne Laterne betrat, erhielt eine Ge- nicht aber das Thema Kohle an und für sich. dann 15 Millionen Jahren später die Alpen fängnisstrafe, und noch im 18. Jahrhundert Im Gegenteil! In Form der Pflanzenkohle durch ein Aufeinanderprallen der europäi- mussten sich die vornehmen Damen abends feiert sie im Augenblick gerade ein Come- schen und der afrikanischen Platte bilde- von ihren Dienstmädchen begleiten lassen, die back. -

Jungfraujochtop of Europe

Jungfraujoch Top of Europe Sales Manual 2016 jungfrau.ch en So_Pano_JB_A3_So-Pano_JB_A3 26.05.15 09:26 Seite 1 Jungfrau Mönch 4158 m 13642 ft Eiger 4107 m 13475 ft 3970 m 13026 ft Jungfraujoch Top of Europe Schreckhorn 3454 m 11333 ft 4078 m 13380 ft Wetterhorn Breithorn Eismeer Gspaltenhorn 3692 m 12113 ft 3782 m 12409 ft 3160 m 10368 ft Tschingelhorn 3437 m 11277 ft 3557 m 11736 ft Jungfrau Region Eigerwand Schilthorn 2865 m 9400 ft 2971 m 9748 ft General overview and arrival Schwarzhorn 2928 m 9607 ft Eigergletscher Birg 2320 m 7612 ft The Jungfrau Region lies in the heart of Switzerland, in the Bernese Bus parking Kleine Scheidegg Oberland at the foot of mighty Eiger, Mönch & Jungfrau. Bus companies making excursions in the Grosse Scheidegg 2061 m 6762 ft 1961 m 6434 Pfingstegg Wengernalp The region offers a fantastic and diverse array of unique and natural Jungfrau Region will find ideal bus 1391 m 4564 ft Alpiglen Lauberhorn 1873 m 6145 ft attractions within a compact area. These include Lakes Thun and Brienz, parking facilities at Interlaken Ost, First Gletscherschlucht Tschuggen 2472 m 8111 ft 2168 m 7113 ft a high-Alpine glacier and mountain world, quietly flowing rivers, Wilderswil, Grindelwald Grund and Oberer Marmorbruch Männlichen Gimmelwald Brandegg 1400 m 4593 ft thundering waterfalls and exceptional flora and fauna. Lauterbrunnen railway stations. Schreckfeld Gletscher 2230 m 7317 ft Grindelwald Stechelberg Allmendhubel Jungfrau Railways travel to the unique natural wonders in the UNESCO 1034 m 3393 ft Allmend Grindelwald Grund Bort 922 m 3025 ft 1912 m 6273 ft World Heritage of the Swiss Alps Jungfrau-Aletsch. -

Wiedrtüfel»Undgewinntmit Einersekund

Montag 27. Januar 2014 Oberland 3 Kein Erfolg 71. INTERNATIONALE INFERNO-RENNEN IN MÜRREN am Weltcup Marco Michel aus Alpnach fährt«wie dr Tüfel» und gewinnt mit einer Sekunde Vorsprung UNTERSEEN StefanWyss istinder Schlussphasedes 1780 Frauen und Männer star- Weltcup-Superfinals der tetenamSamstagmorgen am Gleitschirmflieger in Brasilien Kleinen Schilthorn zur Infer- auf den sechstenPlatz zurück- no-Abfahrt, 1695 erreichten gefallen.Erist trotzdem der das Ziel auf der Winteregg. besteSchweizer Pilot. MarcoMichel (Alpnach Dorf) und Nicole Bärtschi (Buttis- «Doch, ich bin trotzdem einiger- holz) fuhren Tagesbestzeit. massen zufrieden.» Das Erringen Schnellste Oberländer:Rolf des Weltcupgesamtsiegs wardas Wittwer (Oberwil) und Mari- erklärte Ziel vonStefan Wyss – anne Rubi (Gündlischwand). nun beendeterden Weltcupfinal im brasilianischen Valadares als rüher Samstagmorgen in 13.Dabei hatte es nach der ersten Mürren. Der Mond hängt Wettkampfwoche für den Un- Fam blassblauen Himmel, terseener Gleitschirmfluglehrer der Schnee knirscht unter den noch gut ausgesehen: Er führte Skischuhen, in den Skiräumen der das Gesamtklassement mit Hotels und den Kellern der Häu- hauchdünnem Vorsprung an. ser wird Wachs geschmolzen; der Der Tagesschnellste: MarcoMichel aus Obwalden,hier unterhalb der Steil unterwegs: Melanie Steuri im Kanonenrohr.Die Grindelwalderin Doch in den letzten der insgesamt Schwefelgeruch, den der Teufel, Oberen Hübel, distanzierte seine Verfolger um eine Sekunde und mehr. gewann die Super-Kombination der Damen I. zehn Wertungsläufen verliess den deramVorabendinFlammenauf- 37-Jährigen das Glück: Vorallem ging, zurückgelassen hat, verzieht im vierten und achten Task wurde sich. Die Pistenheinzelmännchen er bis weit ins hintere Teilneh- haben mit ihren Maschinen die merfeld der 120 Gestarteten aus am Freitag gefallenen 30 Zenti- 26 Nationen durchgereicht. Der meter Neuschnee zu perfekten Oberländer brillierte zwar zwi- Pisten gewalzt. -

Bicycle Tour 1998, 08 - 14 July

Bicycle tour 1998, 08 - 14 July Patrick Schleppi stage distance (km) climbing (m) Kilchberg - Luzern - Brünig - Meiringen 113 1410 Meiringen - Grosse Scheidegg - Interlaken - Zweisimmen 134 1950 Zweisimmen - Les Agites - Pas de Morgins - Lullin 143 2770 Lullin - Yvoire + Nyon - Marchairuz - Le Lieu 120 2560 Le Lieu - Mollendruz - Jougne - Les Étroits - Lignières 134 1710 Lignières - Bienne - Solothurn - Aarau - Kilchberg 152 240 total 796 10640 50 km PS / 25.7.1998 Pas de Morgins and the homonymous lake - 2 - Stage 1 (8 July 1998): Kilchberg - Luzern - Brünig - Meiringen The weather forecasts were unfortunately correct: polar distance (km) altitude (m) climbing (m) air had hit Switzerland during the night. It was Oberer Mönchhof (Kilchberg) 0 450 unseasonably cold and it had snowed below 2000 m. Kilchberg 1 490 40 No weather to start a bike tour. On the other hand, i Adliswil 3 450 really wanted to combine my 1998 tour with watching Albispass 9 790 340 the tennis tournament of Gstaad for which we already Tüfenbach 12 670 had tickets. So i rode off towards Meiringen, but not over the Susten pass as first planned. Blickensdorf 19 440 After the first small pass of the tour (the old-known Cham 25 420 Albis), i took towards Zug. Then i decided to avoid the Rotkreuz 31 430 10 main road to Lucerne and its heavy traffic, but this Udligenswil 39 620 190 meant some hills to climb before riding down to the Luzern 50 430 Lake of Four Cantons. I finally reached Lucerne around Kastanienbaum 56 470 40 11 o'clock and continued along the lake. -

2016 Jahresbericht HOFSTETTEN SCHWANDEN

2016 Jahresbericht HOFSTETTEN SCHWANDEN BRIENZWILER OBERRIED HABKERN BRIENZ NIEDERRIED RINGGENBERG ISTELTWALD BEATENBERG UNTERSEEN INTERLAKEN BÖNIGEN MATTEN GSTEIGWILER DÄRLIGEN LÜTSCHENTAL WILDERSWIL GÜNDLI- LEISSIGEN GRINDELWALD SAXETEN SCHWAND 23 Gemeinden des Verwaltungskreises LAUTERBRUNNEN Interlaken-Oberhasli Anzahl Gemeinden 23 Anzahl Einwohner per 1.1.2016 39’975 Fläche in km2 680.50 Abgeordnetenversammlung Revisorat Vorstand Ausschüsse, Vorstand Geschäftsleitung Sozialarbeit PriMa-Fachstelle Pflegekinderwesen Gruppenleitung Gruppenleitung Gruppenleitung Gruppenleitung polyvalentes Team Nord polyvalentes Team Süd Team KES Team Administration Finanzbuchhaltung Alimentenfachstelle Sozialarbeitende Sozialarbeitende Sozialarbeitende Klientenbuchhaltung Lernende Fallaufnahme/Pikett Sachbearbeitung Informatik Reinigungspersonal 2 Inhaltsverzeichnis Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli ........................................... 2 Organigramm .................................................................................2 Organe ...........................................................................................4 Jahresbericht des Präsidenten ......................................................5 Bericht der Geschäftsleitung ...................................................6 – 7 Mitarbeitende ...........................................................................8 – 9 Interview mit dem neuen Stellenleiter Beat Siegfried .......... 10 – 11 Statistiken ...........................................................................