Jahrbuch Des Oberaargaus 1966

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Jahrbuch Des Oberaargaus 1959 Beiträge Zur Geschichte Und Heimatkunde Zweiter Jahrgang Herausgeber: Jahrbuchkomitee Des Oberaargaus Druck Und Gestaltung: Merkur AG

Jahrbuch des Oberaargaus 1959 Beiträge zur Geschichte und Heimatkunde Zweiter Jahrgang Herausgeber: Jahrbuchkomitee des Oberaargaus Druck und Gestaltung: Merkur AG. Langenthal Umschlag-Zeichnung (Wiedlisbach Hinterstädtchen): Carl Rechsteiner, Wynau 5 Inhaltsverzeichnis Seite Vorwort (Dr. Robert Obrecht, Wiedlisbach). 7 Der Oberaargau in der Mediationszeit (Dr. Heinz Weilenmann, Bern). 9 Die Patrozinien der oberaargauischen Kirchen (Andres Moser, Muri b. Bern). 22 Von der Kirche zu Oberbipp (Karl H. Flatt, Wangen a.d.A.). 29 Der Pfarrbericht von 1764 über Seeberg (Siegfried Joss, Pfarrer, Seeberg). 32 Naturkundlicher Spaziergang durch das Bipperamt von der Aare zur Jurahöhe (Dr. Ernst Bütikofer, Wiedlisbach). 37 Vom frühern Vorkommen von allerlei Wildtieren (Hans Mühlethaler, Wangen a.d.A.). 41 Das Kraftwerk Bannwil der BKW (Hans Köhli, Wangen a.d.A.). 47 Die Türkischrot-Färberei Rikli in Wangen a.d.A. (Helene Roth, Wangen a.d.A.) . 53 Jakob Buchmüller, der erste Regierungsstatthalter von Aarwangen (Karl Stettler, Lotzwil) . 76 Zur Geschichte der Gutenburg (J. Reinhard Meyer, Langenthal). 81 Das Kuglerspiel (Dr. Hans Schlunegger, Huttwil) . 88 Die Güterzusammenlegung Melchnau (Johann Flückiger, Grossrat, Melchnau) . 93 Die Entwicklung des oberaargauischen Verkehrswesens (Karl Rolli, Bern). 101 Melchnau im 17. Jahrhundert – nach dem Dorfbuch (Werner Balmer, Melchnau) 110 Ofensprüche (Walter Leuenberger, Pfarrer, Heimiswil). 117 Emma Hofer-Schneeberger, Dichterin und Komponistin von Volksliedern (Rosa Dürrenmatt, Herzogenbuchsee). 130 Liedertexte von Emma Hofer-Schneeberger. 133 Hans Roth von Rumisberg (Dr. Hans Sigrist, Solothurn). 136 Beat Fischer, Landvogt in Wangen, 1680–1686 (Karl H.Flatt, Wangen a.d.A.). 145 Otto Tschumi (Prof. Dr. Hermann Rennefahrt, Bern). 167 Zum Kunstdenkmälerband Emmental-Oberaargau (Dr. Luc Mojon, Bern). 175 Aus der Tätigkeit der Heimatschutzgruppe Oberaargau im Jahre 1958 (Rudolf Pfister und Ulrich Kuhn, Langenthal) . -

Merkblatt Todesfall

Einwohnergemeinde Oberbipp Kirchgasse 5, 4538 Oberbipp Tel.: 032 636 27 73 Fax: 032 636 27 74 [email protected] www.oberbipp.ch Merkblatt Todesfall Beim Tod einer Person gibt es ein paar wichtige Dinge zu beachten. Dieses Merkblatt soll Ihnen als Hilfestellung dienen. 1. Todesfall melden Tod zu Hause: Hausarzt informieren (bei Abwesenheit Notfallarzt) Arzt stellt Todesschein aus Bestatter kontaktieren Tod im Spital, Alters- und Pflegeheim: Institution informiert Angehörige und Arzt Angehörige beauftragen Bestatter Tod infolge Unfalls oder Suizid Polizei benachrichtigen Polizei informiert Arzt und Bestatter 2. Bestatter kontaktieren Bestattungsdienst in der Umgebung Josef und Brigitte Zuber 4537 Wiedlisbach Tel. 032 636 22 77 www.zuber-bestattungen.ch Dienstleistungen: Formalitäten erledigen, Drucksachen und Bestattung organisieren, etc. 3. Behörden informieren Todesfall möglichst rasch der Gemeindeverwaltung am Wohnsitz des Verstorbenen melden Todesfall beim Zivilstandsamt des Sterbeortes melden. Für Personen mit Sterbeort Oberbipp und Umgebung: Zivilstandsamt Langenthal Melchnaustrasse 28 4900 Langenthal Tel. 031 635 42 70 Das Zivilstandsamt benötigt folgende Unterlagen: Ärztliche Todesbescheinigung Familienbüchlein bzw. Familienausweis der verstorbenen Person sofern vorhanden sonst Geburtsschein und/oder Eheschein Niederlassungsschein oder Ausländerausweis sowie den Pass bei ausländischen Staatsangehörigen 4. Bestattung organisieren Bestattungsart bestimmen (Wurde ein Testament hinterlassen, so ist dort möglicherweise -

List & Label Report

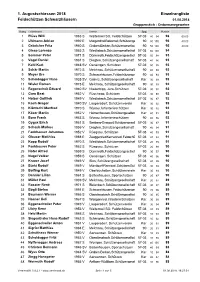

1. Augustschiessen 2018 Einzelrangliste Feldschützen Schwarzhäusern 01.08.2018 Gruppenstich - Ordonnanzgewehre Rang Teilnehmer Verein Spg Punkte 1 Plüss Willi 1963 S Walterswil SO, Feldschützen 57-03 80 94 98 60.00 2 Uhlmann Adrian 1992 E Murgenthal-Balzenwil, Schützengesellschaft90 80 100 96 40.00 3 Gränicher Fritz 1960 S Graben-Berken, Schützengesellschaft 90 50 100 95 20.00 4 Gisep Lorenzo 1965 S Wiedlisbach, Schützengesellschaft 57-03 60 100 94 5 Sommer Peter 1971 S Dürrenroth, Feldschützengesellschaft57-03 50 98 93 6 Vogel Daniel 1961 S Diegten, Schützengesellschaft 57-03 40 96 93 7 Kehl Kurt 1948 SV Oensingen, Schützen 57-03 50 95 93 8 Schär Martin 1972 S Melchnau, Schützengesellschaft 90 40 94 93 9 Meyer Urs 1970 S Schwarzhäusern, Feldschützengesellschaft90 40 93 93 10 Scheidegger Hans 1935 SV Galmiz, Schützengesellschaft Kar 30 99 92 11 Wisler Roman 1975 E Melchnau, Schützengesellschaft 90 30 99 92 12 Regenscheit Eduard 1940 SV Niederbipp, Jura-Schützen 57-03 30 98 92 13 Garo Beat 1952 V Rüschegg, Schützen 57-03 30 98 92 14 Holzer Gottlieb 1949 V Wiedlisbach, Schützengesellschaft 57-03 30 97 92 15 Koch Gregor 1940 SV Laupersdorf, Schützenverein Kar 30 92 92 16 Kläntschi Manfred 1970 S Wynau, Infanterieschützen Kar 30 92 92 17 Käser Martin 1952 V Heimenhausen, Schützengesellschaft Kar 40 91 92 18 Born Frank 1963 S Wynau, Infanterieschützen 90 40 86 92 19 Gygax Erich 1961 S Seeberg-Grasswil, Schützengesellschaft57-03 30 97 91 20 Schaub Markus 1956 V Diegten, Schützengesellschaft 90 40 94 91 21 Fankhauser Johannes 1952 V Rüegsau, -

ALTERSLEITBILD Amt Wangen Süd

ALTERSLEITBILD Amt Wangen Süd Berken, Bettenhausen, Bollodingen, Graben, Heimenhausen, Hermiswil, Herzogenbuchsee, Inkwil, Niederönz, Oberönz, Ochlenberg, Röthenbach, Seeberg, Thörigen, Wanzwil Beratung: Peter Schütz, Bildung +Sport Pro Senectute Kanton Bern Ruedi Leuthold, Fachstelle Gemeinwesenarbeit Pro Senectute Kanton Luzern © Pro Senectute Kanton Bern 2004 – Alle Rechte vorbehalten Seite 2 EINLEITUNG 6 TEIL I 8 1. LEITGEDANKEN 8 2. AUFTRAG, ZIELSETZUNG, PROJEKTABLAUF 9 2.1. Auftrag 9 2.2. Zielsetzung 9 2.3. Projektablauf Altersleitbild Amt Wangen Süd 11 3. UMSETZUNG DER MASSNAHMEN 12 4. STEUERGRUPPE 13 5. DEMOGRAPHISCHE ENTWICKLUNG IN DER REGION AMT WANGEN SÜD 14 5.1. Das Gespenst einer alten Gesellschaft 14 5.1.1. Unterschiedliche Ansätze 14 5.1.2. Die wichtigsten Daten der Entwicklung in der Schweiz 14 5.1.3. Unterschiede in der Altersstruktur zwischen ländlichen und städtischen Regionen 14 5.1.4. Die Zahlen für Amt Wangen Süd 15 5.1.5. Bemerkungen zum Bedarf an Plätzen in Alterseinrichtungen 15 6. ERGEBNISSE GESPRÄCHSRUNDEN / ZUKUNFTSWERKSTÄTTEN 17 7. FOKUSGRUPPEN-INTERVIEW 18 TEIL II 19 1. GESUNDHEIT, SPITEX UND PRÄVENTION 19 1.1. Einleitung 19 1.2. Leitsätze 20 1.3. Ist-Zustand / Bestandesaufnahme 20 1.4. Soll-Zustand 23 1.5. Massnahmen 23 1.5.1. Zentrale Informations- und Koordinationsstelle 23 1.5.2. Entlastungsdienst für pflegende Angehörige 24 1.5.3. Besuchsdienst von Freiwilligen 24 1.5.4. Präventive Hausbesuche 24 1.5.5. Übergangspflege 24 1.5.6. Spitex - Pikettdienst 7 Tage/24 Stunden 24 Seite 3 2. WOHNEN IM ALTER 25 2.1. Einleitung 25 2.2. Leitsatz 25 2.3. Ist- Zustand 25 2.4. -

Linie 40.058

Gewerbliches Riproduzione Reproduction www.fahrplanfelder.ch 2015 1185 40.058 40.058 Farnern–Wiedlisbach–Wangen an der Aare (Linie 58) û commerciale commerciale Reproduzieren ì 58002 58004 58006 58008 58010 58012 58014 58016 58018 6? 6? 6? 6? 6? Farnern, Jura R6 00 T6 56 R7 00 R7 23 Rumisberg, Schoren 6 01 6 57 7 01 7 24 Rumisberg, Weissacker 6 02 6 58 7 02 7 25 Rumisberg, Bären I 6 05 7 01 R7 05 R7 28 interdite vietato Wolfisberg, Schulhaus R6 30 R7 10 Wolfisberg, Alpenblick 6 31 7 11 verboten Rumisberg, Bären IÆ 6 35 R7 15 Rumisberg, Bären 6 35 R7 17 Wiedlisbach, Pflegeheim 6 07 6 37 7 03 7 19 Wiedlisbach, Bahnhof Æ R6 13 R6 43 T7 09 R7 25 Wiedlisbach 413 6 24 U 6 54 7 24 U 7 54 Solothurn Æ 6 42 U 7 12 7 42 U 8 12 Wiedlisbach 413 Langenthal Æ Wiedlisbach, Bahnhof R6 26 R6 56 T7 09 R7 26 Wangen an der Aare, Bahnhof IÆ R6 32 R7 02 T7 15 R7 32 Wangen an der Aare, Bahnhof 40.051 R6 38 R7 08 T7 37 R7 38 Herzogenbuchsee, Bahnhof Æ R6 50 R7 20 T7 51 R7 50 Wangen an der Aare 410 6 34 7 34 Solothurn Æ 6 44 7 44 Wangen an der Aare 410 6 56 7 24 7 56 Olten Æ 7 24 7 50 8 24 58020 58022 58024 58026 58028 58030 58032 58034 58036 6? 6? 6? 6? Farnern, Jura T7 56 R8 00 T 9 56 Rumisberg, Schoren 7 57 8 01 9 57 Rumisberg, Weissacker 7 58 8 02 9 58 Rumisberg, Bären I 8 01 R8 05 10 01 Wolfisberg, Schulhaus R7 40 R8 10 R10 50 Wolfisberg, Alpenblick 7 41 8 11 10 51 Rumisberg, Bären IÆR7 45 8 15 R10 55 Rumisberg, Bären R7 47 8 17 Wiedlisbach, Pflegeheim 7 49 8 03 8 19 10 03 Wiedlisbach, Bahnhof Æ R7 55 T8 09 R8 25 T10 09 Wiedlisbach 413 8 24 U 8 54 10 24 Solothurn -

Einzelrangliste Gruppenstich Ordonnanz

21. Fasnachtschiessen Einzelrangliste Schützengesellschaft Melchnau Gruppenstich - Ordonnanz Kat. D/E Rang Teilnehmer Verein Spg Punkte 1 Locher Fritz 1967 S Dieterswil Moosaffoltern, Schützengese 90 95 100 60.00 2 Wengert Josef 1938 SV Zug, Militärschiessverein Kar 100 99 40.00 3 Weibel Kurt 1951 V Dieterswil Moosaffoltern, Schützengese 57 Sp 98 99 20.00 4 Moos Werner 1950 V Malters, Schützen Kar 100 97 5 Büchler Andreas 1956 V Melchnau, Schützengesellschaft 57 Sp 100 97 6 Eggenschwiler Anton 1951 V Laupersdorf, Schützenverein Kar 97 97 7 Studer Jörg 1964 S Mümliswil-Ramiswil, Schützen Guldent 90 95 97 8 Fischer Eduard 1947 SV Koppigen-Willadingen, Schützengesells Kar 100 96 9 Uhlmann Adrian 1992 E Murgenthal-Balzenwil, Schützengesells 90 100 96 10 Weber Kurt 1949 SV Wiedlisbach, Schützengesellschaft Kar 99 96 11 Zgraggen Georg 1951 V Amsteg-Erstfeld, Schützengesellschaft 57 Sp 99 96 12 Zahnd Heinz 1954 V Liesberg, Schützenverein 57 Sp 99 96 13 Hadorn Christian 1954 V Madiswil, Schützengesellschaft 57 Sp 98 96 14 Felder Josef 1958 V Entlebucher, Blindei-Schützen 90 98 96 15 Plüss Willi 1963 S Walterswil SO, Feldschützen 57 Sp 98 96 16 Müller René 1948 SV Lyssach, Feldschützengesellschaft 57 03 97 96 17 Morgenthaler Stephan 1963 S Oberentfelden, Schützengesellschaft 57 Sp 97 96 18 Spycher Peter 1967 S Buchholterberg, Schützen 57 03 97 96 19 Frey Thomas 1977 E Schüpfen, Schützengesellschaft 90 97 96 20 Riesen Patrik 1996 E Guggisberg, Militärschützengesellschaf 90 97 96 21 Mauron Marcel 1947 SV Wünnewil-Flamatt, Schützenverein 57 Sp 95 -

AOA Tarifdokumentation-2019.Pdf

Tarifdokumentation anzeiger oberaargau Adressfeld Post CH AG • PPA 4900 Langenthal • 147. Jahrgang • www.anzeigeroberaargau.ch • Telefon 062 922 65 55 • Fax 062 922 93 27 • Langenthal, 17. Mai 2018 • Nr. 20 Amtliches Publikationsorgan für die Gemeinden, inkl. deren Ortsteile: Aarwangen • Attiswil • Auswil • Bannwil • Berken • Bettenhausen • Bleienbach • Bollodingen • Busswil • Bützberg/Thun stetten Farnern • Gondiswil • Graben • Grasswil • Gutenburg • Heimenhausen • Hermiswil • Herzogenbuchsee • Inkwil • Kleindietwil • Langenthal • Leimiswil • Lotzwil • Madiswil • Melchnau • Niederbipp • Niederönz Oberbipp • Oberönz • Obersteckholz • Ochlenberg • Oeschenbach • Oschwand • Reisiswil • Riedtwil • Roggwil • Rohrbach • Rohrbachgraben • Röthenbach • Rumisberg • Rütschelen • Schwarzhäusern • Seeberg Thörigen • UntersteckholzSehr erfolgreicher • Ursenbach • Start Walliswil für b. die N. • Walliswil b. W. • Wangen a.d. A. • Wangenried • Wanzwil • Wiedlisbach • Wolfisberg • Wynau 2. Ausgabe von «Kunst am Schlossberg» in Melchnau. 25 Kunstschaffende aus dem S. 7 In- und Ausland zeigen ihre Werke. Gottesdienstordnungen Ärztliche Notfall- Kleininserate 2 Kirchliche Anlässe und Gottes- 6 und Betreuungsdienste 9 Marktplatz für alles von A–Z: dienste in der Region – aktuell Unverhofft kommt oft – Geräte, Dienstleistungen, Autos, und kompakt. bitte aufbewahren. Liegenschaften und vieles mehr. VERWALTUNGSKREIS Krankenkassen anerkannt OBERAARGAU www.yinyangmedi.ch Erbenruf 237116/101976 Janaina Roberta Da Silva Gomes, ge- D TCMZENTRUM MITTELLAND boren am -

Wegmarken 2020 – Der Öffentliche Verkehr Im Kanton Bern

Wegmarken 2020 Der öffentliche Verkehr im Kanton Bern Zahlen, Ziele, Zukunft Amt für öffentlichen Verkehr und Verkehrskoordination des Kantons Bern Inhaltsverzeichnis Vieles ist erreicht – einiges steht noch an 3 Strategie – wohin die Reise geht 4 Zahlen und Fakten – der ÖV im Kanton Bern 5 ÖV-Angebot – gezielter Ausbau notwendig 6 Libero – neu auch im Berner Oberland 7 Umfragen – gute Noten für den ÖV 8 Gesamtverkehrsmodell – Prognosen bis 2040 10 Modalsplit – der ÖV legt zu 12 Kosten – und wer sie finanziert 13 Investitionen – der Bedarf steigt 15 Agglomerationsprogramme – Siedlung und Verkehr abstimmen 16 Grossprojekte – viel ist in Bewegung 17 Herausforderungen – auf verschiedenen Ebenen 18 Blick in die Zukunft – weitere Wegmarken in Sicht 19 Das Amt für öffentlichen Verkehr und Verkehrskoordination plant und bestellt das Angebot des öffentlichen Verkehrs, betreut strategisch wichtige Mobilitätsprojekte und erstellt Planungs- grundlagen im Bereich Mobilität und Verkehr. Impressum Herausgeber: Amt für öffentlichen Verkehr und Verkehrskoordination des Kantons Bern Redaktion: Egger Kommunikation, Bern Gestaltung: Scarton Stingelin AG, Liebefeld Bern Bilder: Aare Seeland mobil AG; BERNMOBIL; BLS AG; BLS Cargo AG; Chemins de fer du Jura; davidschweizer.ch; Béatrice Devènes; Funiculaire Saint-Imier-Mont-Soleil AG; Jungfraubahnen; PostAuto AG; RBS (Sam Bosshard); SBB AG; STI Bus AG Dezember 2020 2 Vieles ist erreicht – einiges steht noch an Liebe Leserinnen und Leser Mehr als drei Viertel der im Kanton Bern wohnhaften Bevölkerung benutzt den öffentlichen Verkehr, rund 50 % davon regelmässig. Dabei legten die Fahrgäste 2019 1,7 Mrd. Personenkilometer mit dem ÖV zurück. In den letzten fünf Jahren ist die Nachfrage jährlich um 1,7 % gestiegen. Für die Zukunft pro gnostiziert das Berner Gesamtverkehrsmodell für den ÖV im Kanton eine Zunahme von 56 % zwischen 2016 und 2040. -

Jahrbuch Des Oberaargaus 1993

JAHRBUCH DES OBERAARGAUS 1993 Jahrbuch des Oberaargaus 1993 Beiträge zur Geschichte und Heimatkunde 36. Jahrgang Herausgeber: Jahrbuch-Vereinigung Oberaargau mit Unterstützung von Staat und Gemeinden Druck und Gestaltung: Merkur Druck AG, Langenthal Umschlagbild: Versammlung der Heimarbeiterinnen von Eriswil, 1943. Foto Paul Senn (Archiv/Stiftung FFV, Kunstmuseum Bern) INHALTSVERZEICHNIS Vorwort. 7 (Dr. Karl H. Flatt, Gymnasiallehrer, Solothurn/Wangen a.d.A.) Grenzland. 9 (Gerhard Meier, Schriftsteller, Niederbipp) Bauernleben in Käsershaus vor 100 Jahren. 13 (Hans Käser †, Landwirt, Käsershaus, Leimiswil) Die Gemeinde Leimiswil in der Franzosenzeit 1798–1803. 31 (Walter Hofstetter, a. Gemeindeschreiber, Leimiswil) Zur älteren Geschichte von Seeberg . 59 (Dr. Karl H. Flatt, Gymnasiallehrer, Solothurn/Wangen a.d.A) Eine neue Gemeindestruktur für Seeberg. 71 (Walter Ischi, a. Posthalter, Oschwand) Vom Krämerladen zum Grossverteiler . 91 (Hanspeter Lindegger, Bankprokurist, Niederönz) Auf den Spuren alter Wappen im Oberaargau. 99 (Walter Gfeller, Sekundarlehrer, Herzogenbuchsee) Hans Indermühle (1914–1993) zum Gedenken . 127 (Karl Stettler, Lehrer, Lotzwil) Hans Mühlethaler (1908–1993) zum Gedenken. 133 (Dr. Karl H. Flatt, Gymnasiallehrer, Solothurn/Wangen a.d.A.) Nationalrat Paul Luder (1937–1993). 139 (Hans und Elisabeth Luder, Oberösch) Zum Wasser- und Stoffhaushalt im Erlimoos. 141 (Prof. Dr. Christian Leibundgut, Freiburg i. Br./Dr. H. R. Wernli, Bern) 5 Die Wirkung von Überschwemmungen auf die Hochwasser der Langete . 169 (Stefan Haider, Ingenieur, ETH Zürich) Die Heimarbeit in der schweizerischen Leinenindustrie (1911). 191 (Jacob Lorenz †, Professor, Freiburg i. Ue.) Die Heimarbeiterinnen von Eriswil zur Zeit des 2. Weltkrieges. 203 (Peter Suvara, Publizist, Zürich/Paul Senn †, Fotograf, Bern) Hauptmann Andreas Lanz, Ingenieur, von Rohrbach (1740–1803). 223 (Paul Zaugg, Ingenieur, Baden) Paul Richard (1904–1991) – ein Wagner-Freund. -

Jahresschiessen 2018 G-300M Ezio Cescato G-300M, Kat

Jahresschiessen 2018 G-300m Ezio Cescato G-300m, Kat. A, Frei+Standardgewehre, Einzelkonkurrenz EK Rg. Name Vorname Jg Kat. Waffe Sektionsgemeinde Pkt. KK 1 Burkhalter Martin 1958 V Stagw Burgdorf 97 Y 2 Meier Rudolf 1940 SV FG Burgdorf 96 Y 3 Widmer Peter 1955 V FG Heimiswil 96 Y 4 Wyssen Fritz 1955 V FG Melchnau 95 Y 5 Buschauer Jean-Paul 1957 V FG Münchenbuchsee 95 Y 6 Bürgi Heinz 1954 V FG Hettiswil 94 Y 7 Schmid Jörg 1956 V FG Hettiswil 94 Y 8 Etter Beat 1956 V StagwBäriswil 94 Y 9 Dennler René 1957 V FG Bettenhausen 94 Y 10 Buchmeier Eduard 1954 V FG Bettenhausen 93 Y 11 Buri Urs 1957 V FG Hettiswil 93 Y 12 Hunsperger Werner 1957 V Stagw Madiswil 93 Y 13 Egger Walter 1950 V Stagw Attiswil 92 Y 14 Scherler Ernst 1950 V Stagw Münchenbuchsee 92 Y 15 Hofer Hans-Peter 1953 V Stagw Bettenhausen 92 Y 16 Sommer Hanspeter 1944 SV FG Oberönz 91 Y 17 Steiner Hans-Peter 1948 SV Stagw Bettenhausen 90 Y 18 Zürcher Hedwig 1954 V Stagw Goldbach 90 Y 19 Burkhalter Erwin 1955 V Stagw Hasle b/Burgdorf 89 Y 20 Friedli Peter 1949 V FG Niederbipp 88 21 Schwarz Ulrich 1952 V FG Münchenbuchsee 88 22 Marbot Jürg 1945 SV FG Niederbipp 84 23 Nyfeler Fritz 1936 EV FG Gondiswil 79 24 Ingold Franz 1949 V Stagw Wiler-Zielebach 79 G-300m, Kat. A, Frei+Standardgewehre, Oberaargauer-Stich Rg. Name Vorname Jg Kat. Waffe Sektionsgemeinde Pkt. KK 1 Meier Rudolf 1940 SV FG Burgdorf 471 Y 2 Bürgi Heinz 1954 V FG Hettiswil 456 Y 3 Schmid Jörg 1956 V FG Hettiswil 456 Y 4 Wyssen Fritz 1955 V FG Melchnau 454 Y 5 Buchmeier Eduard 1954 V FG Bettenhausen 449 Y 6 Buri Urs 1957V -

Neue Eriswiler Zeitung

nez neue eriswiler zeitung Ausgabe Nr. 1 | Februar 2012 | www.eriswil.ch Gemeindegebiet editorial Liebe Eriswilerinnen, liebe Eriswiler Das neue Jahr hat begonnen, und es geht mit dem gleichen Tempo weiter, wie das alte Jahr aufgehört hat. Ich war an der Podiumsveranstaltung im Hotel Kleiner Prinz in Huttwil zum Thema «Eiszeit» rund um das Huttwiler Sportcenter. Während und vor allem nach der Podiumsveranstal tung machte ich mir so einige Gedanken zum Thema «Visionen». Vision heisst: Die Möglich keit zu Veränderungen ins Auge zu fassen. Wiederum sind solche Visionen ver bunden mit Loslassen, Vertrauen haben und dem Glauben an neue Aufgaben und Projekte. Kreativ sein und auf dem Weg zum Ziel offen für Richtungskorrekturen zu sein, ohne das Ziel aus den Augen zu verlieren. Stehen bleiben heisst, wie jeder weiss, Rückschritt. Wir kennen alle persönlich Visionäre, die über die Kraft verfügen, ihre Vision mit aller Ent schlossenheit durchzusetzen. Oftmals braucht es Zeit und viel Geduld, um Veränderungen zu bewirken. Denken wir nur an Huttwil: Wo wäre das schöne Blumenstädtchen, wenn in den letzten paar Jahren nicht solche Visionäre aufgetaucht wären? Zum Beispiel: • Walter Rohrbach, der Vater des Wiehnachtsmärits und der Themenmärkte inklusive Tourismusförderung für unsere Region. • Jürg Schürch, der Macher des Sportcenters Huttwil. • Kurt Schär, der Visionär für die Elektrovelos Flyer und Tourismusförderer. • Markus Bösiger, Retter des Sportcenters nach etlichen Ringkämpfen mit den Verbänden, Vereinen und der Gemeinde Huttwil. Jetzt Visionär mit der Idee, in der russischen KHL Hockey zu spielen. Hinter jedem Visionär stehen aber Menschen, die an die Sache glauben und auch das Vertrauen haben, dass es gelingen könnte. -

Amtscup Aarwangen - Wangen 2019

Amtscup Aarwangen - Wangen 2019 Resultate 1. Hauptrunde Die 27 Siegergruppen und die 13 höchstausgeschiedenen, mit 643 und mehr Punkten, sind für die 2. Hauptrunde qualifiziert Kombination 1 Heimvorteil 1 FS Aarwangen Muniberg 638 Q 2 FS Attiswil Knallköpfe 613 A Kombination 2 Heimvorteil 3 SG Ursenbach SGU 1 668 Q 4 FSG Walliswil b.Wangen Käferwäudli 637 A Kombination 3 Heimvorteil 5 SG Melchnau Commando Grüenebärg 628 Q 6 SV Thunstetten-Bützberg No Stress Brothers 619.5 A Kombination 4 Heimvorteil 7 SG Madiswil Stahlkern 675 Q 8 FSG Walliswil b.Wangen Eichwald 668 QLL Kombination 5 Heimvorteil 9 FS Niederönz Steinbock 674 Q 10 SG Wiedlisbach Hans Roth 2 0 A Kombination 6 Heimvorteil 11 StS Langenthal Langete 646 Q 12 FS Gondiswil Vivaldi 620 A Kombination 7 Heimvorteil 13 SG Ursenbach SGU 2 576 A 14 SG Madiswil Tränki 662 Q Kombination 8 Heimvorteil 15 SG Heimenhausen Drei Tannen 649 QLL 16 JS Niederbipp Erlinsburg 663.5 Q Kombination 9 Heimvorteil 17 FSG Röthenbach-Wanzwil Oenzberg 665 Q 18 SG Leimiswil Schräpferhubu 652.375 QLL Seite 1 von 4 Amtscup Aarwangen - Wangen 2019 Resultate 1. Hauptrunde Die 27 Siegergruppen und die 13 höchstausgeschiedenen, mit 643 und mehr Punkten, sind für die 2. Hauptrunde qualifiziert Kombination 10 Heimvorteil 19 StS Langenthal Weier 673 Q 20 Inf. Wangenried Moosmüs 657 QLL Kombination 11 Heimvorteil 21 FS Gondiswil Kafi Lutz 659 QLL 22 SG Niederbipp Höckeler 660 Q Kombination 12 Heimvorteil 23 FSG Busswil b.M. Birli 659 Q 24 SG Graben-Berken Mondhausi 496 A Kombination 13 Heimvorteil 25 SpS Bettenhausen Stauffenbach 674 QLL 26 SG Herzogenbuchsee Frohburg 696 Q Kombination 14 Heimvorteil 27 SG Melchnau Whisky 670 Q 28 FS Gondiswil Pentagon 660 QLL Kombination 15 Heimvorteil 29 SG Seeberg-Grasswil Allerlei 656 Q 30 SG Oberönz Oenz 630 A Kombination 16 Heimvorteil 31 SG Oeschenbach Jasmin 671 Q 32 SG Melchnau Schlossberg 651 QLL Kombination 17 Heimvorteil 33 Inf.