MAJOR P. CORREIA.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

0714685003.Pdf

CONTENTS Foreword xi Acknowledgements xiv Acronyms xviii Introduction 1 1 A terrorist attack in Italy 3 2 A scandal shocks Western Europe 15 3 The silence of NATO, CIA and MI6 25 4 The secret war in Great Britain 38 5 The secret war in the United States 51 6 The secret war in Italy 63 7 The secret war in France 84 8 The secret war in Spain 103 9 The secret war in Portugal 114 10 The secret war in Belgium 125 11 The secret war in the Netherlands 148 12 The secret war in Luxemburg 165 ix 13 The secret war in Denmark 168 14 The secret war in Norway 176 15 The secret war in Germany 189 16 The secret war in Greece 212 17 The secret war in Turkey 224 Conclusion 245 Chronology 250 Notes 259 Select bibliography 301 Index 303 x FOREWORD At the height of the Cold War there was effectively a front line in Europe. Winston Churchill once called it the Iron Curtain and said it ran from Szczecin on the Baltic Sea to Trieste on the Adriatic Sea. Both sides deployed military power along this line in the expectation of a major combat. The Western European powers created the North Atlantic Treaty Organization (NATO) precisely to fight that expected war but the strength they could marshal remained limited. The Soviet Union, and after the mid-1950s the Soviet Bloc, consistently had greater numbers of troops, tanks, planes, guns, and other equipment. This is not the place to pull apart analyses of the military balance, to dissect issues of quantitative versus qualitative, or rigid versus flexible tactics. -

Different Shades of Black. the Anatomy of the Far Right in the European Parliament

Different Shades of Black. The Anatomy of the Far Right in the European Parliament Ellen Rivera and Masha P. Davis IERES Occasional Papers, May 2019 Transnational History of the Far Right Series Cover Photo: Protesters of right-wing and far-right Flemish associations take part in a protest against Marra-kesh Migration Pact in Brussels, Belgium on Dec. 16, 2018. Editorial credit: Alexandros Michailidis / Shutter-stock.com @IERES2019 Different Shades of Black. The Anatomy of the Far Right in the European Parliament Ellen Rivera and Masha P. Davis IERES Occasional Papers, no. 2, May 15, 2019 Transnational History of the Far Right Series Transnational History of the Far Right Series A Collective Research Project led by Marlene Laruelle At a time when global political dynamics seem to be moving in favor of illiberal regimes around the world, this re- search project seeks to fill in some of the blank pages in the contemporary history of the far right, with a particular focus on the transnational dimensions of far-right movements in the broader Europe/Eurasia region. Of all European elections, the one scheduled for May 23-26, 2019, which will decide the composition of the 9th European Parliament, may be the most unpredictable, as well as the most important, in the history of the European Union. Far-right forces may gain unprecedented ground, with polls suggesting that they will win up to one-fifth of the 705 seats that will make up the European parliament after Brexit.1 The outcome of the election will have a profound impact not only on the political environment in Europe, but also on the trans- atlantic and Euro-Russian relationships. -

L'attivita' Di Guerin Serac E Dell'aginter Press L'attivita

L’ATTIVITA’ DI GUERIN SERAC E DELL’AGINTER PRESS L’ATTIVITA’ DELL’AGINTER PRESS PREMESSA GENERALE L’APPUNTO S.I.D. DEL 16.12.1969 Nel maggio del 1974, un gruppo di militanti appartenenti al nuovo Governo portoghese, nato dalla Rivoluzione dei Garofani dell’aprile precedente, faceva irruzione nei locali di un’agenzia di stampa al civico 13 di Rua des Pracas, a Lisbona, dove un funzionario della PIDE, l’ex polizia politica del regime salazarista, aveva rivelato celarsi, sotto la copertura dell’agenzia AGINTER PRESS, una centrale di informazioni che aveva lavorato per la PIDE stessa. Nei locali semi-abbandonati dell’agenzia, frequentata saltuariamente solo da un impiegato dopo gli eventi del 25.4.1974, veniva rinvenuta, oltre a un enorme archivio con documenti e microfilm riguardanti ogni Continente e Paese del mondo, un’officina per la fabbricazione di falsi documenti, comprese tessere di giornalisti e di poliziotti, di numerosi Paesi nonchè visti e timbri relativi alle principali frontiere europee. Venivano anche rinvenuti documenti commerciali concernenti transazioni di notevole entità e libri contabili riguardanti i pagamenti di singoli militanti indicati con sigle e nomi cifrati. L’esame della documentazione proseguiva presso la Commissione di smantellamento della PIDE e, secondo i risultati di tale inchiesta, l’AGINTER PRESS era stata, sino all’aprile 1974, un centro di eversione internazionale, finanziato non solo dal Governo portoghese ma anche da altri Governi europei, dietro cui si celava: - un centro spionistico legato ai servizi segreti portoghesi e ad altri servizi segreti occidentali quali la C.I.A. e la rete tedesco-occidentale GEHLEN; - un centro di reclutamento e di addestramento di mercenari e terroristi specializzati in attentati e sabotaggi soprattutto nei Paesi del Terzo Mondo; - un’organizzazione fascista internazionale denominata “ORDRE ET TRADITION” e il suo braccio militare O.A.C.I. -

Lobster18.Pdf

• Right-wing Terrorists and the Extraparliamentary Left in Post-World War 2 Europe: Collusion or Manipulation? • The SAS, their early days in Ireland and the Wilson Plot • AMBUSH: the war between the SAS and the IRA • The Pinay Circle and Destabilisation in Europe • Pinay 2: Jean Violet • Gordon Winter: Inside BOSS and After • Telecommunications at the End of the World • Print Lobster is Steven Dorril (0484 681388) and Robin Ramsay (0482 447558). David Teacher is European Correspondent. All written correspondence should be sent to Lobster 214 Westbourne Avenune, Hull, HU5 3JB. UK Right-wing Terrorists and the Extraparliamentary Left in Post-World War 2 Europe: Collusion or Manipulation? Jeffrey M. Bale In this essay, and the notes and sources that accompany it, there are many words from languages - French, Spanish, Portugese etc - which should have various accents on them. These accents have been omitted to simplify type-setting. This essay was first published in the Berkeley Journal of Sociology and is reprinted here with their permission. Right-wing terrorism is one of the most poorly-understood political phenomena of our time, so much so that many highly educated and knowledgeable people seem to be entirely unaware of its existence. There are two main reasons for this dangerously high level of ignorance. To some extent it is simply an inevitable by-product of the general absence of serious scholarly work devoted to the activities and ideologies of the extreme right since the end of World War 2, a lacuna that is almost invariably commented -

Politics, Decolonisation, and the Cold War in Dar Es Salaam C

A Thesis Submitted for the Degree of PhD at the University of Warwick Permanent WRAP URL: http://wrap.warwick.ac.uk/87426 Copyright and reuse: This thesis is made available online and is protected by original copyright. Please scroll down to view the document itself. Please refer to the repository record for this item for information to help you to cite it. Our policy information is available from the repository home page. For more information, please contact the WRAP Team at: [email protected] warwick.ac.uk/lib-publications Politics, decolonisation, and the Cold War in Dar es Salaam c. 1965-72 by George Roberts A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in History University of Warwick, Department of History, September 2016 Politics, decolonisation, and the Cold War in Dar es Salaam, c. 1965-72 Acknowledgements 4 Summary 5 Abbreviations and acronyms 6 Maps 8 Introduction 10 Rethinking the Cold War and decolonisation 12 The ‘Cold War city’ 16 Tanzanian history and the shadow of Julius Nyerere 20 A note on the sources 24 1 – From uhuru to Arusha: Tanzania and the world, 1961-67 34 Nyerere’s foreign policy 34 The Zanzibar Revolution 36 The Dar es Salaam mutiny 38 The creation of Tanzania 40 The foreign policy crises of 1964-65 43 The turn to Beijing 47 Revisiting the Arusha Declaration 50 The June 1967 government reshuffle 54 Oscar Kambona’s flight into exile 56 Conclusion 58 2 – Karibu Dar es Salaam: the political geography of a Cold War city 60 Dar es Salaam 61 Spaces 62 News 67 Propaganda -

Parafascism and the US Peter Dale Scott

Transnationalised Repression; Parafascism and the U.S. • Preface • Tolerated Crime and Tolerated Murder • The CIA-Mafia-Narcotics Connection and the U.S. Press • Protection for Intelligence Assets • Assassins, Narcotics and Watergate • Domestic Repression and DEA Narcotics Enforcement • CIA, DEA, and Their Assassination Capacity • DEA, Crime and the Press Today • The U.S.A. and Transnationalised Repression • Drugs and Parafascism: Orlando Bosch and Christian David • Post-war Nazi Networks and the United States • The Case of Otto Skorzeny • Fascism and Parafascism • Transnational Parafascism and the CIA • The U.S., Chile and the Aginter Press • After Watergate: the Chilean-Cuban Exile Alliance • World Parafascism, Drugs and Crime • International Fascista in Action • World Parafascism and the U.S. Chile Lobby • The CIA and the Politics of Countervalence • Post-war Disposal Problems: De Gaulle and Watergate • Disposal as a Flight from Public Control: Thailand • Suppression by Proxy: the Superclient States • Economic Recession and Arms Sales Increases • Conclusions • From 'Political' to 'Human': the Lessons of Watergate and Vietnam The British Right -- Scratching the surface • The British Right - scratching the surface • Digression No. 1: Don Martin • Common Cause • The Monday Club • Digression 2: Gerry Gable • Society for Individual Freedom • The World Anti-Communist League and its British Connections • Digression 3 • The anti-union/strike-breaking organisations • Edward Martell - the bridge Transnationalised Repression; Parafascism and the U.S. Peter Dale Scott Preface This essay was written in the summer of 1977. I lost track of it in subsequent summers, when I first suffered a major illness, and then was side-tracked into preparation of a trade book on the Kennedy Assassination (Beyond Conspiracy) that was eventually killed by its publisher on the eve of its appearance. -

Terrorism in Western Europe: an Approach to NATO’S Secret Stay-Behind Armies

Terrorism in Western Europe: An Approach to NATO’s Secret Stay-Behind Armies by Daniele Ganser INTRODUCTION Recent research has revealed secret armies have existed across Western Europe during the Cold War.1 Coordinated by the North Atlantic Treaty Organization (NATO), they were run by the European military secret services in close cooperation with the US Central Intelligence Agency (CIA) and the British foreign secret service Secret Intelligence Service (SIS, also MI6). Trained together with US Green Berets and British Special Air Service (SAS), these clandestine NATO soldiers, armed with underground arms-caches, prepared against a potential Soviet invasion and occupation of Western Europe, as well as the coming to power of communist parties. The clandestine international network covered the European NATO membership, including Belgium, Denmark, France, Germany, Greece, Italy, Luxemburg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, and Turkey, as well as the neutral European countries of Austria, Finland, Sweden, and Switzerland.2 The existence of these clandestine NATO armies remained a closely guarded secret throughout the Cold War until 1990, when the first branch of the international network was discovered in Italy. It was code-named “Gladio,” the Latin word for a short double-edged sword. While the press claimed the NATO secret armies were “the best-kept, and most damaging, political-military secret since World War II,” the Italian government, amidst sharp public criticism, promised to close down the secret army. 3 Italy insisted identical clandestine armies had also existed in all other countries of Western Europe. This allegation proved correct and subsequent research found that in Belgium, the secret NATO army was code-named SDRA8, in Denmark Absalon, in Germany TD BDJ, in Greece LOK, in Luxemburg Stay-Behind, in the Netherlands I&O, in Norway ROC, in Portugal Aginter, in Switzerland P26, in Turkey Counter-Guerrilla, and in Austria OWSGV. -

Salazar a Silva Pais: “Nem Uma Palavra Sobre O Assunto”

Salazar a Silva Pais: “Nem uma palavra sobre o assunto” [A operação de cerco e aniquilamento do general Humberto Delgado ] 1.Remodelação qualitativa da PIDE em 1962 …Com o início da guerra colonial, ultrapassado o sobressalto das eleições de 1958 e da candidatura do general Humberto Delgado, o regime passa à ofensiva, fortalecido pelo esmagamento das tentativas de golpes militares da Sé, de Botelho Moniz e de Beja, e pela desarticulação das manobras conspirativas em redor do anterior presidente da República, marechal Craveiro Lopes. …É assim que, em 1962, ascende ao poder na PIDE uma nova estrutura dirigente: o major Silva Pais, nomeado director em Abril, leva consigo Barbieri Cardoso, que abandonara temporariamente a polícia por divergências com o anterior director. Reorganizam os serviços de informações, que passam a ser dirigidos por Pereira de Carvalho – e para os quais chamam três elementos que em, em 65, farão parte da brigada que assassina Delgado: Rosa Casaco, Tienza e Lopes Ramos. …A reorganização visa estancar as incapacidades demonstradas pela PIDE e é marcada pela introdução de métodos “modernos”, importados da colaboração com serviços estrangeiros congéneres. Data também dos inícios dos anos 60 o relacionamento da PIDE com elementos estrangeiros da extrema-direita (oriundos da OAS [Organisation de l’Armée Secrete]), dando lugar à criação da Voz do Ocidente na Emissora Nacional e à instalação em Lisboa, mais tarde, da Aginter Press, para além do recrutamento e envio de mercenários para diversos países africanos. 2.A operação contra Delgado – uma prioridade …Instalados na António Maria Cardoso, os novos chefes da PIDE lançam logo em moldes renovados as operações contra o general Humberto 1 Delgado, recorrendo ao recrutamento de informadores que o pudessem vigiar e, se possível, influenciar. -

LNS) - - M Ilan, Ita Ly

(See graphics to accompany th is s to ry .) PORTUGUESE DOCUMENTS REVEAL JOURNALISTIC COVER FOR the April 25 coup. Robert Leroy surfaced re INTERNATIONAL FASCIST GROUP; LINK GROUP TO BOMBINGS cently in an interview in an Italian paper. ....... ..I COUNTER INSURGENCY AND ARMS TRAFFIC Several weeks la te r , Yves G u illo u gave an in terview to the French magazine "Paris Match," LIBERATION News Service;* in which he denied involvement in fascist ac (Editor's note: The following was compiled t i v i t i e s . largely from reports in "Liberation," an indepen "I am only an anti-communist journalist, dent French le ftis t daily. Some information came naturally," he daid. "As for Aginter, it is from Le Monde and the New York Times.) merely an organization for ideological struggle. NEW YORK (LNS) - - M ilan, Ita ly . December 12, I have never worked fo r PIDE and s t i l l less have 1969: a bomb explodes in a Milan bank, leaving I ever received money from it." sixteen people dead and over one hundred wounded. The Formation of Aginter Press Some days later, several le ftists are arrested and charged w ith the bombings. They are to spend the But the Portuguese documents t e l l a d iffe re n t next two years in ja il on false convictions. story. According to them, Aginter was formed in 1962 la rg e ly by former members o f the German Ges Late in 1971, an investigation by the Italian tapo and the French Secret Army Organization (OAS). -

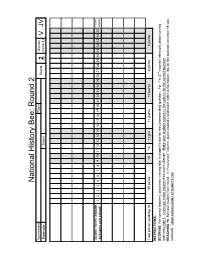

National History Bee: Round 2 Tournament Room Division Round Moderator Scorer 2 (Circle 1) V JV

Final Final JV score 35 V 34 33 8 points 32 Division (circle 1) 31 30 . 2 29 28 9 points 27 incorrect interrupt), place running running place incorrect interrupt), rd Round 26 25 24 23 10 points 10 22 21 20 19 Room 18 11 points 11 17 16 15 14 12 pts 13 Scorer 12 13 Make column scoresplace sure the to in forcorrect the question 11 10 14 9 8 7 . 6 ifscore no change. 5 National History Bee: Round 2 History Round Bee: National 4 15 points 15 3 2 1 ) Cross out entire columnCross entire out include school . Remove student from round. In “Final score” column, place student’s total score (refer to the bottom row for the question on which +8 was Remove from was student +8 score” score “Final (referwhich column, In total on round. bottom student’s forplace to the question the row For correct answers, place new running total in student’s row for the corresponding question. For -1’s (3 for question. corresponding the row student’s in total running For correct new place answers, and Cross remainder out of row student’s circle it Moderator full name Total pts for +8 reaching Student namesStudent ( Tournament INSTRUCTIONS: SCORING: and total +8: REACHING reached). NHBB Nationals Bee 2017-2018 Bee Round 2 Bee Round 2 Regulation Questions (1) This leader offered to take in 100,000 Jewish refugees at the Evian Conference, although only 800 Jews were settled in the town of Sosua. This leader was killed in an ambush of his blue Chevrolet while travelling towards San Cristobal. -

FRELIMO, Tanzania, and the Politics of Exile in Dar Es Salaam

Cold War History ISSN: 1468-2745 (Print) 1743-7962 (Online) Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/fcwh20 The assassination of Eduardo Mondlane: FRELIMO, Tanzania, and the politics of exile in Dar es Salaam George Roberts To cite this article: George Roberts (2017) The assassination of Eduardo Mondlane: FRELIMO, Tanzania, and the politics of exile in Dar es Salaam, Cold War History, 17:1, 1-19, DOI: 10.1080/14682745.2016.1246542 To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/14682745.2016.1246542 Published online: 09 Nov 2016. Submit your article to this journal Article views: 126 View related articles View Crossmark data Full Terms & Conditions of access and use can be found at http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=fcwh20 Download by: [. Thomas R. Maddux] Date: 04 March 2017, At: 09:08 COLD WAR HISTORY, 2017 VOL. 17, NO. 1, 119 http://dx.doi.org/10.1080/14682745.2016.1246542 The assassination of Eduardo Mondlane: FRELIMO, Tanzania, and the politics of exile in Dar es Salaam George Roberts Department of History, University of Warwick, Coventry, UK ABSTRACT This article uses the city of Dar es Salaam as an urban lens for understanding the politics of FRELIMO in exile and the assassination of its frst president, Eduardo Mondlane, in 1969. By adopting a multiarchival technique, these narratives can be broken down to a micropolitical level, shedding light on the distribution of agency in the confuence of superpower rivalry and decolonisation in the Third World. The splits within the liberation movement can be explained via the intersection of internal disagreements, Cold War dynamics, and relations with the Tanzanian state, within the context of Dar es Salaam’s cosmopolitan public sphere. -

Cercle Pinay and Its Complex of Groups

ROGUE AGENTS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Habsburg, Pinay and the Private Cold War 1951 - 1991 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- by David Teacher 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Third edition, October 2011 © 1993, 2008 and 2011. All rights strictly reserved. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- The author does not necessarily endorse or espouse the contents or opinions of any website which may host this article or any interpretation of this research which may be produced by third parties. He may be contacted at [email protected]. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- CONTENTS (text-only version without documentary or picture annexes) Introduction (1993) … pg 3 Preface (2008) … pg 6 Foreword (2011) … pg 7 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ROGUE AGENTS … … pg 8 Footnotes … … pg 179 Sources Annex … … pg 239 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Documentary Annex … … omitted Rogues' Gallery … … omitted ---------------------------------------------------------------------------------------------------- NSIC Annex