Namenschichten in Vandans (Montafon)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

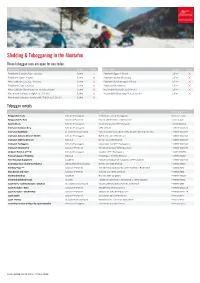

Sledding & Tobogganing in the Montafon

Sledding & Tobogganing in the Montafon These toboggan runs are open for you today. Given name Length Status Given name Length Status Rodelbahn Lindauer Hütte - Latschau 6,9 km Rodelbahn Eggen in Brand 2,9 km Rodelbahn Kapell - Kropfen 5,0 km Rodelbahn Löcher Bürserberg 1,4 km Naturrodelbahn Latschau - Vandans 3,0 km Rodelbahn Schattenlagant in Brand 9,7 km Rodelbahn Grabs - Latschau 3,0 km Rodelsafari Brandnertal 7,5 km Naturrodelbahn Silvrettasee (nur mit Leihschlitten) 1,0 km Nachtrodeln Brand (DI ab 18:00 Uhr) 2,9 km Nachtrodeln Garfrescha (täglich ab 17:00 Uhr) 5,5 km Nachtrodeln Bürserberg (FR ab 19:00 Uhr) 1,4 km Nachtrodeln Latschau - Vandans (MI, FR & SA ab 17:30 Uhr) 3,0 km Toboggan rentals Given name City address Phone number Berggasthof Grabs Schruns-Tschagguns Grabsweg 15 | 6774 Tschagguns +43 5556 72584 Berggasthof Piz Buin Gaschurn-Partenen Silvretta/Bielerhöhe | 6794 Partenen +43 5558 4231 Gauertalhaus Schruns-Tschagguns Gauertalweg 15 | 6774 Tschagguns +43 664 1561221 Intersport Hochjoch Berg Schruns-Tschagguns 6780 Schruns +43 5557 6300 630 Intersport Rodelhüsli St. Gallenkirch-Gortipohl Talstation Garfrescha Bahn | 6791 St. Gallenkirch/Garfrescha +43 5557 6300 604 Intersport Schruns Zentrum Verleih Schruns-Tschagguns Bahnhofstr. 15 | 6780 Schruns +43 5557 6300 628 Intersport Silbertal Zentrum Silbertal Dorfstr. 11 | 6782 Silbertal +43 5557 6300 634 Intersport Tschagguns Schruns-Tschagguns Latschaustr. 6a | 6774 Tschagguns +43 5557 6300 626 Intersport Versettla Tal Gaschurn-Partenen Versettla Talstation | 6793 Gaschurn +43 5557 6300 640 Lindauer Hütte at 1,744 m Schruns-Tschagguns Gauertal | 6774 Tschagguns +43 664 5033456 Panoramagasthof Kristberg Silbertal Kristbergstr. 47 | 6782 Silbertal +43 5556 72290 Pure Mountain Equipment Gargellen Talstation Bergbahnen Gargellen | 6787 Gargellen +43 5557 6310 600 Schneesport school & rental Silbertal Silbertal | Bartholomäberg Dorfstr. -

Schulen in Vorarlberg 9

Schulen in Vorarlberg 9. 1 10. 11. 12. 13. 9. 10. 11. 12. 13. Polytechnische Bludenz, Bartholomäberg-Gantschier, Thüringen, Bregenz, Hittisau, Sozialberufe Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP) Schulen Bezau, Kleinwalsertal, Dornbirn, Feldkirch, Rankweil, Lauterach Feldkirch Voraussetzung: Kolleg für Elementarpädagogik BB BB BB AHS – Oberstufen Gymnasium Feldkirch Matura, BRP, SBP Bludenz, Bregenz (4x), Dornbirn (2x), Feldkirch, Lustenau Langformen Voraussetzung : Kolleg Dual für Elementarpädagogik Matura, BRP, SBP, BB BB BB BB Berufserfahrung Realgymnasium Feldkirch Bludenz, Bregenz, Dornbirn (2x), Feldkirch (2x) Fachschule für Pflege und Gesundheit Feldkirch AHS – Oberstufen ORG Schwerpunkt: Instrumentalunterricht Oberstufen- Dornbirn, Egg, Feldkirch, Götzis, Lauterach Technische Fachschule Maschinenbau - Fertigungstechnik + realgymnasium Schulen Werkzeug- und Vorrichtungsbau (ORG) ORG Schwerpunkt: Bildn. Gestalten + Werkerziehung HTL Maschinenbau Dornbirn, Egg, Feldkirch, Götzis, Lauterach HTL Bregenz HTL Automatisierungstechnik Smart Factory ORG Schwerpunkt: Naturwissenschaft Egg, Feldkirch, Götzis, Lauterach HTL Kunststofftechnik Product + Process Engineering ORG Bewegung & Gesundheit Bludenz HTL Elektrotechnik Smart Power + Motion ORG Wirtschaft & Digitales Voraus s etzung: Matura, B R P, SBP od. einschl. Fachschule od. Bludenz Kolleg/Aufbaulehrgang Maschinenbau Lehre u. Vorbereitungslg. oder Sportgymnasium, Dornbirn Technische Fachschule für Chemie Schulen Musikgymnasium, Feldkirch HTL Dornbirn Fachschule für Informationstechnik -

Wildfreihaltungen in Vorarlberg

Wildfreihaltungen in Vorarlberg Jagdgebiet(e) Revierteil ha Grund Wildart(en) Bezirk Bludenz GJ Bürserberg Mottawald 26 Schutzwald mit Bannwaldcharakter Gamswild GJ Innerbraz Bockberg 123 Schutzwaldsanierung Rot-, Reh- und Gamswild EJ Frassenwald Frassenwald 211 Schutzwald Rot-, Reh- und Gamswild GJ Ludesch Frassenwald 51 Schutzwaldsanierungin Ausführung Rot-, Reh- und Gamswild GJ Ludesch I/II Hauswälder 106 Sensibler Schutzwald Gamswild GJ Nüziders II. Hoher Frassen 44 Schutzwaldsanierung in Ausführung Rot-, Reh- und Gamswild GJ Raggal Kirchwald 97 Waldverwüstende Wildschäden Rehwild GJ Thüringerberg I. Steinschluchtwald-Tschöppen 60 Schutzwaldsanierung Rot-, Reh- und Gamswild GJ Bludenz I Montikel 31 Schutzwaldsanierung geplant Rot-, Reh- und Gamswild GJ Gaschurn I Ausserbacherwald 65 Degradierter Schutzwald Reh- und Gamswild GJ St. Gallenkirch I. Bärenwald 96 Schutzwaldsanierung Rot-, Reh- und Gamswild GJ St. Gallenkirch I. Hof 122 Schutzwaldsanierung Rot-, Reh- und Gamswild GJ St. Gallenkirch III Gortniel-Lifnar 256 Schutzwaldsanierung/WLV-Projekt Rot-, Reh- und Gamswild GJ Vandans Mutt 80 Schutzwaldsanierung Reh- und Gamswild GJ Nenzing I/II/III, EJ 4,5,6,7,8,9 Talnahe Wälder Nenzing 636 Degradierter Schutzwald Rot-, Reh- und Gamswild und Gampalpe GJ Nenzing I/II/III, EJ 4,5,6,7,8,9 Talnahe Wälder Nenzing 678 Degradierter Schutzwald Rot-, und Gamswild und Gampalpe GJ Nüziders I. Tschalengaberg 41 Degradierter Schutzwald Rot-, Reh- und Gamswild GJ St. Gallenkirch II. Schattenort 55 Schutzwald Reh- und Gamswild GJ Fontanella I. Seitenwald -

Elternbildungs- Einrichtungen

Ermässigung von 30 Prozent: Elternbildungs- Bildungshaus Batschuns Zwischenwasser, T +43 5522 44290 0, www.bildungshaus-batschuns.at einrichtungen „Familiengespräche" Vorarlberger Familienverband Vergünstigte Angebote: Bregenz, T +43 5574 47671, www.familie.or.at Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast Erfahrungen mit anderen Eltern austau- „Gigagampfa" Götzis, T +43 5523 625010, schen, praktische Anregungen für den Ehe- und Familienzentrum www.arbogast.at Erziehungsalltag mitnehmen, eigene Stärken der Diözese Feldkirch entdecken, eine Auszeit vom Alltag Feldkirch, T +43 5522 74139, Katholische ArbeitnehmerInnen- nehmen und das Zusammensein mit Kindern www.efz.at Bewegung Vorarlberg in entspannter Atmosphäre erleben – das ist Götzis, T +43 664 2146651, das Ziel von Weiterbildungs an geboten. „Kinder brauchen Antworten“ www.kab-vorarlberg.com IfS – Institut für Sozialdienste Röthis, T +43 5 1755530, Katholisches Bildungswerk Vorarlberg Eltern und Erziehungs berechtigte www.ifs.at Feldkirch, T +43 664 2146651, erhalten mit dem Vorarlberger www.elternschule-vorarlberg.at Familienpass bei allen vom Land „Wertvolle Kinder“ & „Familienimpulse" geförderten Veranstaltungen eine Vorarlberger Kinderdorf Volkshochschule Bludenz Ermäßigung. Bregenz, T +43 5574 49920, Bludenz, T +43 5552 65205, www.vorarlberger-kinderdorf.at www.vhs-bludenz.at „Eltern-chat“ & „Purzelbaum-Eltern- Volkshochschule Bregenz Weitere Informationen unter: Kind-Gruppen“ Bregenz, T +43 5574 525240, www.vorarlberg.at/familie (Elternbildung) Katholisches Bildungswerk Vorarlberg www.vhs-bregenz.at und www.pffiffikus.at Feldkirch, T +43 5522 34850, www.elternschule-vorarlberg.at Volkshochschule Rankweil Rankweil, T +43 5522 46562, www.schlosserhus.at weitere Anbietende Bodenseeakademie okay.zusammen leben – Projektstelle Vorarlberger Kinderfreunde Dornbirn, T +43 5572 33064, für Zuwanderung und Integration Bregenz, T +43 664 9120446, www.bodenseeakademie.at Dornbirn, T +43 5572 3981020, www.kinderfreunde.at www.okay-line.at connexia – Gesellschaft für Gesundheit Volkshochschule Götzis und Pflege gem. -

Bevölkerung Und Staatsbürgerschaftsverleihungen 2020 Die Bevölkerung Vorarlbergs Und Die Staatsbürgerschaftsverleihungen

2021 Bevölkerung und Staatsbürgerschaftsverleihungen 2020 Die Bevölkerung Vorarlbergs und Die Staatsbürgerschaftsverleihungen im Jahr 2020 Amt der Vorarlberger Landesregierung Landesstelle für Statistik Herausgeber und Hersteller: Amt der Vorarlberger Landesregierung Landesstelle für Statistik Landhaus, Römerstraße 15, 6901 Bregenz T +43 5574 511 20155 [email protected] www.vorarlberg.at/statistik Redaktion: DI Egon Rücker Inhalt: Thomas Mathis T +43 5574 511 20158 [email protected] Bregenz, Februar 2021 DIE BEVÖLKERUNG VORARLBERGS IM JAHR 2020 INHALTSVERZEICHNIS Seite 1. TEXTTEIL BEVÖLKERUNG 5 1.1 Allgemeines 5 1.2 Ergebnisse 5 1.3 Erläuterungen 13 2. TABELLENTEIL BEVÖLKERUNG 14 2.1 Bevölkerung mit Hauptwohnsitz nach Gemeinden 14 2.2 Bevölkerung mit Hauptwohnsitz (Karte) 15 2.3 Bevölkerung mit Hauptwohnsitz (Grafik) 16 2.4 Bevölkerung mit Hauptwohnsitz in Vorarlberg nach Alter und Geschlecht (Grafik) 16 2.5 Bevölkerung nach der Wohnsitzqualität seit 2000 (Grafik) 17 2.6 Ausländer mit Hauptwohnsitz nach der Staatsbürgerschaft zum Stichtag (Grafik) 17 2.7 Überblick zur Bevölkerung in Vorarlberg 18 2.8 Bevölkerung mit Hauptwohnsitz nach Gemeinden im Zeitverlauf 19 2.9 Bevölkerung mit weiterem Wohnsitz nach Gemeinden im Zeitverlauf 22 2.10 Bevölkerung mit Hauptwohnsitz nach Alter im Zeitverlauf 25 2.11 Bevölkerung mit Hauptwohnsitz nach der Staatsbürgerschaft im Zeitverlauf 28 2.12 Ausländeranteil der Bevölkerung mit Hauptwohnsitz nach Gemeinden im Zeitverlauf 29 2.13 Bevölkerung (Hauptwohnsitze) nach Bezirken und Staatsbürgerschaft 32 2.14 Bevölkerung (Hauptwohnsitze) nach Geschlecht, Bezirken und Altersgruppen 34 2.15 Bevölkerung nach Gemeinden, Geschlecht und Wohnsitzqualität 36 2.16 Bevölkerung (Hauptwohnsitze) nach Gemeinden, Geschlecht und breiten Altersgruppen 39 2.17 Bevölkerung (weitere Wohnsitze) nach Bezirken und Staatsbürgerschaft 43 2.18 Bevölkerung am Stichtag 31. -

Freibäder, Hallenbäder, Sauna Und Solarien in Vorarlberg Stand: Juli 2009

Freibäder, Hallenbäder, Sauna und Solarien in Vorarlberg Stand: Juli 2009 Freischwimmbäder Au Gemeinde Au 05515/2281 6883 05515/2955 [email protected] http://www.au- schoppernau.at/de/bergsommer/aktivitaeten/schwimmen/ Bezau Marktgemeinde Bezau 05514/2213 6870 05514/22136 http://www.bezau.at/Schwimmbad.130.0.html Bludenz Alpenerlebnisbad VAL BLU 05552/63106-15 6700, Haldenweg 2a 05552/63106-4 [email protected] www.valblu-well.com Brand, Alvier-Bad Brand Tourismus GmbH. 05559/555-0 6708 Nr. 230 05559/308-25 [email protected] www.brand.at/ Braz Tourismusverein Braz 05552/28127 6751, Innerbraz 05552/28606 [email protected] Bregenz, Militärbad Stadtwerke Bregenz G.m.b.H. 05574/74100 6900 05574/74100-12 [email protected] www.stadtwerke-bregenz.at Bregenz, Strandbad Stadtwerke Bregenz G.m.b.H. 05574/74100 6900 05574/74100-12 [email protected] www.stadtwerke-bregenz.at Dornbirn, Waldbad Dornbirner Sport- und 05572/386600-10 Enz Freizeitbetriebe GmbH 6850 [email protected] http://www.waldbadenz.at/waldbad-enz.1755.0.html Egg, Gerbe 522 Gemeinde Egg 05512/2216-0 6863 05512/2216-9 www.egg.at/tourismus/sport Feldkirch, Waldbad Stadtgemeinde Feldkirch 05522/304-0 6800, Gisingen 05522/304-1119 [email protected] www.feldkirch.at Frastanz Freizeitanlage -Untere Au-GmbH 05522/51534-12 6820, An der 05522/51534-6 Satteinserstraße [email protected] www.frastanz.at Frastanz, Felsenau Stadtgemeinde Feldkirch 05522/304-0 6820 05522/304-1119 [email protected] www.feldkirch.at C:\internet\tf\BaederVorarlberg.xls -

Bericht Vorderes Montafon

SPIEL- UND FREIRAUMKONZEPT VORDERES MONTAFON LORÜNS STALLEHR ST. ANTON VANDANS BARTHOLOMÄBERG SILBERTAL LORÜNS STALLEHR ST. ANTON VANDANS BARTHOLO- MÄBERG SILBERTAL TSCHAGGUNS ENTWURF SCHRUNS TSCHAGGUNS SCHRUNS Stand: 28. Februar 2017 SPIEL- UND FREIRAUM- KONZEPT VORDERES MONTAFON Stand: 28. Februar 2017 im Auftrag des Standes Montafon und der Gemeinden Lorüns, Stallehr, St. Anton, Vandans, Bartholomäberg, Silbertal, Tschagguns und Schruns stadtland Dipl.-Ing. FRAU STURN Alfred Eichberger GmbH Dipl. Ing. Gudrun Sturn Technisches Büro Ingenieurbüro für Land- für Raumplanung schaftsplanung und und Raumordnung Landschaftsarchitektur PR-Beratung A 1070 Wien Kirchengasse 19/12 Dipl.- Ing. Tel +43 1 236 1912 11 Gudrun Sturn SPIEL- UND Torkelweg 2 A 6900 Bregenz A 6832 Röthis FREIRAUM Albert-Bechtold-Weg 2/11 KONZEPT Tel +43 664 964 6633 Tel +43 699 19231422 VORDERES [email protected] [email protected] MONTAFON www.stadtland.at www.frausturn.at stadtland FRAU STURN Seite 2 A VORDERES MONTAFON SPIEL- UND FREIRAUMKONZEPT VORDERES MONTAFON A REGION VORDERES MONTAFON 1. Vorwort 2. Regionale Leitsätze 3. Regionale Massnahmen B JUGENDBETEILIGUNG 1. Ausgangslage: Standorte für einen Jugendplatz 2. Streifzug / Workshops Poly und mit Mädchen 3. Ergebnisse 4. Pressetext C1-C8 GEMEINDEN 1. Vorwort 2. Spielraum-CAMP 3. Jugendbeteiligung LORÜNS 4. Situation - Analyse und Empfehlungen STALLEHR 5. Maßnahmen ST. ANTON VANDANS ANHANG BARTHOLO- MÄBERG SILBERTAL TSCHAGGUNS Seite 3 SCHRUNS SPIEL- UND FREIRAUM KONZEPT Lorüns, Stallehr, St. Anton, Vandans, VORDERES Bartholomäberg, Silbertal, Tschagguns, Schruns MONTAFON stadtland FRAU STURN Seite 4 REGION VORDERES MONTAFON STALLEHR LORÜNS ST. ANTON VANDANS BARTHOLOMÄBERG SILBERTAL SCHRUNS LORÜNS STALLEHR TSCHAGGUNS ST. ANTON VANDANS BARTHOLO- BERICHT MÄBERG SILBERTAL ENTWURF TSCHAGGUNS Stand: 28. Februar 2017 SCHRUNS SPIEL- UND FREIRAUM KONZEPT VORDERESFOTOS MONTAFONoffener Streifzug und Workshops im Poly Stand: 28. -

V a N D a N S

Herzlich Willkommen in Vandans ! V A N D A N S stellt sich vor Im Namen der Gemeinde Vandans heiße ich Sie als Bürger oder Gast herzlich willkommen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich in unserer örtlichen Gemeinschaft wohlfühlen. Diese Broschüre soll Ihnen helfen, sich in unserer Gemeinde zurechtzufinden. Sie enthält wichtige und wissenswerte Informationen über unser Gemeinwesen und daneben auch Anschriften und Telefonnummern öffentlicher Einrichtungen. Wenn Sie Rat und Hilfe suchen, wenden Sie sich vertrauensvoll an das Gemeindeamt oder an mich persönlich. Wir alle sind jederzeit bemüht, Ihnen bestmöglichst zur Seite zu stehen. In diesem Sinne nochmals ein herzliches Willkommen! Ihr Burkhard Wachter Bürgermeister I N H A L T S V E R Z E I C H N I S Wappenbeschreibung ............................................................................................... 3 Geschichte und Gegenwart ....................................................................................... 3 Partnerschaft mit der Malteserstadt Heitersheim ................................................... 4 Gemeindeamt – Parteienverkehr ............................................................................. 5 Gemeindevorstand / Gemeindevertretung .............................................................. 6 Arbeits-Ausschüsse der Gemeinde ........................................................................... 7 Forst-/Waldaufseher ................................................................................................. 7 Bauhof....................................................................................................................... -

Gemeinde Schruns

GEMEINDE SCHRUNS LORÜNS SPIEL- UND STALLEHR FREIRAUM KONZEPT ST. ANTON VORDERES VANDANS MONTAFON BARTHOLO- MÄBERG SILBERTAL BERICHT TSCHAGGUNS Stand: 28. Februar 2017 SCHRUNS SPIEL- UND FREIRAUM KONZEPT VORDERESFOTOS MONTAFONoffener Streifzug und Workshops im Poly Stand: 28. Februar 2017 im Auftrag des Standes Montafon und der Gemeinden Lorüns, Stallehr, St. Anton, Vandans, Bartholomäberg, Silbertal, Tschagguns und Schruns Verfasser: stadtland Dipl.-Ing. FRAU STURN SPIEL- UND Alfred Eichberger GmbH Dipl. Ing. Gudrun Sturn FREIRAUM www.stadtland.at www.frausturn.at KONZEPT Bearbeitung: VORDERES DI Brigitte Noack DI Gudrun Sturn MONTAFON stadtland FRAU STURN Seite 2 C8 SCHRUNS SCHRUNS 1. VORWORT Vorwort Factbox Schruns Regionale Leitsätze 2. SPIELRAUM-CAMP Ein Tag in der Gemeinde Streifzug mit den VolksschülerInnen Ideenspeicher Orte in Schruns 3. JUGENDBETEILIGUNG 4. SITUATION - ANALYSE UND EMPFEHLUNGEN Geltende Pläne und Konzepte Analyseplan Bestehende Spiel- und Freiräume Fehlende Spiel- und Freiräume LORÜNS 5. MASSNAHMEN STALLEHR Maßnahmenkatalog ST.ST.ANTON ANTON Maßnahmenplan VANDANS BARTHOLO- MÄBERG SILBERTAL TSCHAGGUNS Seite 3 SCHRUNS SPIEL- UND FREIRAUM KONZEPT VORDERES MONTAFON stadtland FRAU STURN Seite 4 C8 SCHRUNS 1. VORWORT Acht Montafoner Gemeinden gehen gemeinsam neue Wege. Lorüns, Stal- lehr, St.Anton, Vandans, Bartholomäberg, Silbertal, Schruns und Tschagguns haben zusammen ein regionales Spiel- und Freiraumkonzept erarbeitet. Dieser Zusammenschluss ist in Vorarlberg einzigartig. Die Ressourcen werden gebün- delt und der Lebensraum wird über Gemeindegrenzen hinweg entwickelt. Quelle: 1. Presseartikel im Herbst 2015 Ziel des Spiel- und Freiraumkonzeptes ist es, ein attraktives Lebensumfeld für Jung und Alt zu schaffen. Im Mittelpunkt der Betrachtung stehen Spiel- und Freiräume, Aufenthaltsorte, Treffpunkte, Erholungsräume und der öffentliche Raum. Durch die Mitwirkung der Bevölkerung werden das Wissen und die In- teressen der BürgerInnen einbezogen. -

Gastric Banding Bludenz Eine Spitzen Sache, Für Personen Die Über Einen

Gastric Banding Bludenz Eine spitzen Sache, für Personen die über einen operativen Eingriff, vieles an Gewicht verlieren wollen. Wir gestalten hier eine Informationsplattform für unsere Mitglieder und jene die sich mit diesem Thema beschäftigen. Weiteres kann man sich hier über die Termine der Selbsthilfegruppe informieren, die anonyme Hilfestellungen nützen, sich in die Informationen zur bevorstehenden Magenoperation einlesen, in der Selbsthilfegruppe oder am Vereinsabend die gemachten Erfahrungen austauschen. Gerade am Anfang hat der Betroffene bzw. Angehörige viele Fragen, die einem im Vorgespräch mit dem Chirurgen so gar nicht einfallen wollen. Besuchen Sie unsere Selbsthilfegruppe, hier steht man Ihnen mit Rat und Tat beiseite. Sie können sich mit anderen Betroffenen austauschen, aus erster Hand erfahren wie es sich mit dem Magenband so lebt und was Sie im Krankenhaus so erwartet. Magenband Das laparoskopische Magenband ist ein Eingriff, bei dem im oberen Teil des Magens ein Silikonband um den Magen angebracht wird. Dieses Silikonband hat einen Schlauch und ein Reservoir (Portreservoir), welches unter die Haut zu liegen kommt. Darüber kann der Innendurchmesser dieses Bandes enger und weiter gestellt werden. Der Eingriff dauert zwischen 60 und 120 Minuten. Der Patient kann am 1. postoperativen Tag nach einer Röntgendichtigkeitskontrolle mit Kontrastmittel mit der Nahrungsaufnahme beginnen und in der Regel am 4. Tag nach der Operation nach Hause gehen. Nach etwa 4-6 Wochen wird das Band erstmalig adjustiert. Ein gut eingestelltes Band führt dazu, dass der Patient schon nach einer geringen Menge, etwa einer normalen Portion, gesättigt ist und nicht weiter essen kann. Desweiteren ist er gezwungen, die Nahrung gut zu kauen, und er muss auf eine genügende Flüssigkeitszufuhr zwischen der Nahrungsaufnahme achten Termine der SHG Wenn Sie interesse an dieser Art der Gewichtsabnahme haben und sich direkt informieren wollen, dann möchten wir Sie einladen, zu den unten angeführten Terminen , in die Selbsthilfegruppe und zum anschließenden Vereinsabend zu kommen. -

Kundmachung Der Veröffentlichung Des Entwurfs Einer Verordnung Der Gemeindevertretung Der Gemeinde Nüziders Über Die Änderu

Wolfgang Ulbricht Zl. nü031.2-1/2019-5-4 Nüziders, 18.10.2019 Gesamtseitenzahl: 2 Kundmachung der Veröffentlichung des Entwurfs einer Verordnung der Gemeindevertretung der Gemeinde Nüziders über die Änderung des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Nüziders - Planzahl 031-2-1-1203-FWP Die Gemeindevertretung der Gemeinde Nüziders hat in ihrer Sitzung vom 17.10.2019 den Entwurf einer Verordnung über die Änderung des Flächenwidmungsplanes der Gemeinde Nüziders gem. § 23 in Verbindung mit § 21 Raumplanungsgesetz, LGBl.Nr. 39/1996 idgF. Auflageentwurf Flächenwidmung BB Frattenau, Planzahl 031-2-1-1203-FWP, DI Georg Rauch vom 16.09.2019 beschlossen. Der Verordnungsentwurf samt Erläuterungsbericht zur Änderung des Flächenwidmungspla- nes – Planzahl 031-2-1-1203-FWP - werden vier Wochen ab Montag, 21.10.2019 bis Montag, 18.11.2019 auf der Homepage der Gemeinde Nüziders – (www.nüziders.at/Aktuelles/Kundmachungen) veröffentlicht und in der Bauverwaltung der Gemeinde Nüziders im Erdgeschoss zu den allgemeinen Öffnungszeiten zur Ein- sichtnahme aufgelegt. Während der Auflagefrist kann jede Gemeindebürgerin/jeder Gemeindebürger oder Eigen- tümerin/Eigentümer von Grundstücken, auf die sich der Verordnungsentwurf bezieht, zum Verordnungsentwurf schriftlich Änderungsvorschläge erstatten. Gemeinde Nüziders, 18.10.2019 Der Bürgermeister Dieses Dokument ist amtssigniert im Sinne des E- Government-Gesetzes. Mechanismen zur Überprüfung des elektronischen Dokuments sind unter https://www.vorarlberg.at/signaturpruefung verfügbar. Mag. (FH) Peter Neier Dieses Dokument ist elektronisch unterschrieben. Sonnenbergstraße 14 Tel. 05552 / 62241-0 www.nueziders.at A-6714 Nüziders Fax 05552 / 62241-85 [email protected] ATU 50113700 Kundmachung Auflage VO Entwurf Änderung FWP Zl. nü031.2-1/2019-5-4 Anlage: Auflageentwurf Plandarstellung-Verordnung Änderung FWP BB Frattenau, Planzahl 031-2-1-1203-FWP, DI Georg Rauch vom 16.09.2019 Auflageentwurf Erläuterungsbericht vom 16.09.2019 Ergeht an: Herrn Peter Paul Kaufmann, Keltengasse 2, 6714 Nüziders, Brief: RSb Erben nach Norbert Frei, z.H. -

Bruderschaft Jahresbericht E 2021.Indd

Other donations came from Lutz Aengevelt, Düsseldorf – Johannes Bächle, Bad Säckingen – Christoph Degiorgio, Bludenz – Maria-Helene Falch, Pettneu – Heribert Fink, Ötztal-Bahnhof – Michael und Sophie Eifler, Neu-Isenburg – Anne-Katrin Gruber- Egender, Andelsbuch – Daniel u. Helga Grüner, Tarrenz – Annemarie Hager, Matrei – Benjamin Haidacher, Rum – Henrik Hee- gaard, Anières (CH) – Ruth Hütthaler-Brandauer, Wien – Bettina Kantner (Bilder Auktion Kesselhaus), Innsbruck – Ginette Kim- berger, Nussdorf – Renate Ladner, Innsbruck – Thomas Linford, Vandans – Pierre Linser, Fulpmes – Mag. Baurek Apotheken, Wien – Friedrich Mares, Wien – Rosmarie Matt, St. Anton – Anton Mattle, Galtür – Carol McMurrain, Dillon (US) – Hannes Mos- sauer, Feistritz – Franz Oberladstätter, Innsbruck – Anneliese Otto, Wien – Herbert u. Margit Peer, Sistrans – Patrick Poscharnik, Innsbruck – Antoinette Probsdorfer, St. Anton – Raiffeisenbank St. Anton am Arlberg, St. Anton – Fam. Schlechter, St. Martin bei Lofer – Peter Christoph Schmidt, Grasbrunn (D) – Klaudia Schranz, Landeck – Erich Schwarzenberger, Völs – Jürgen Speer, Bergisch-Gladbach (D) – Tschütscher Furniere GmbH, Meiningen – Gerhard Wieser, Steinach – Rolando Wyss, Mauren (LI). 7. PREVIEW 2021/2022 635th BROTHERHOOD SUNDAY on 11 July 2021 SEPTEMBER 2021 – 92nd BROTHERHOOD COUNCIL MEETING / STAMS MONASTERY APRIL 2022 – 93rd BROTHERHOOD COUNCIL MEETING / ARLBERG HOSPIZ IN ST. CHRISTOPH 10 July 2022 – 636th BROTHERHOOD SUNDAY 8. STATISTICS OF OUR ACTIVE BROTHERS AND SISTERS AS OF MID APRIL 2021: The brotherhood