2014 Bizkaiko Arkeologi Indusketak • BAI • 4

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

The Archaeological Record of Lapa Do Santo (East-Central Brazil) André Strauss1,2,3,4,∗, Rodrigo Elias Oliveira3,5, Ximena S

Early Holocene ritual complexity in South America: the archaeological record of Lapa do Santo (east-central Brazil) André Strauss1,2,3,4,∗, Rodrigo Elias Oliveira3,5, Ximena S. Villagran6, Danilo V. Bernardo7, Domingo C. Salazar-García1,8,9,10, Marcos César Bissaro Jr11, Francisco Pugliese6, Tiago Hermenegildo12, Rafael Santos13, Alberto Barioni3,14, Emiliano Castro de Oliveira3,15, João Carlos Moreno de Sousa16, Klervia Jaouen1, Max Ernani3, Mark Hubbe17,18, Mariana Inglez3,MarinaGratão3,H.Rockwell19, Márcia Machado20, Gustavo de Souza21, Farid Chemale22, Koji Kawashita23, Tamsin C. O’Connell12, Isabel Israde24, James Feathers25, Claudio Campi26, Michael Richards1, Joachim Wahl2,27, Renato Kipnis3, Astolfo Araujo6 & Walter Neves3 Early Archaic human skeletal remains found in a burial context in Lapa do Santo in east- central Brazil provide a rare glimpse into the lives of hunter-gatherer communities in South America, including their rituals for dealing with the dead. These included the reduction of the body by means of mutilation, defleshing, tooth removal, exposure to fire and possibly cannibalism, followed by the secondary burial of the remains according to strict rules. In a later period, pits were filled with disarticulated bones of a single individual without signs of body manipulation, demonstrating that the region was inhabited by dynamic groups in constant transformation over a period of centuries. Keywords: Brazil, Lagoa Santa, Lapa do Santo, early Archaic period, Palaeoindian, mortuary rituals © Antiquity Publications Ltd, 2016 antiquity 90 354 (2016): 1454–1473 doi:10.15184/aqy.2016.220 1454 Downloaded from http:/www.cambridge.org/core. University of Arkansas at Fayetteville, on 23 Nov 2016 at 16:47:12, subject to the Cambridge Core terms of use, available at http:/www.cambridge.org/core/terms. -

Increased Population Density Depresses Activity but Does Not Influence Dispersal in the Snail Pomatias 2 Elegans

bioRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2020.02.28.970160; this version posted March 3, 2020. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY 4.0 International license. 1 Increased population density depresses activity but does not influence dispersal in the snail Pomatias 2 elegans 3 Maxime Dahirel1,2, Loïc Menut1, Armelle Ansart1 4 1Univ Rennes, CNRS, ECOBIO (Ecosystèmes, biodiversité, évolution) - UMR 6553, F-35000 Rennes, 5 France 6 2INRAE, Université Côte d'Azur, CNRS, ISA, France 7 Abstract 8 Dispersal is a key trait linking ecological and evolutionary dynamics, allowing organisms to optimize 9 fitness expectations in spatially and temporally heterogeneous environments. Some organisms can 10 both actively disperse or enter a reduced activity state in response to challenging conditions, and 11 both responses may be under a trade-off. To understand how such organisms respond to changes in 12 environmental conditions, we studied the dispersal and activity behaviour in the gonochoric land 13 snail Pomatias elegans, a litter decomposer that can reach very high local densities, across a wide 14 range of ecologically relevant densities. We found that crowding up to twice the maximal recorded 15 density had no detectable effect on dispersal tendency in this species, contrary to previous results in 16 many hermaphroditic snails. Pomatias elegans is nonetheless able to detect population density; we 17 show they reduce activity rather than increase dispersal in response to crowding. -

Ancient DNA Dataset 2.07.72

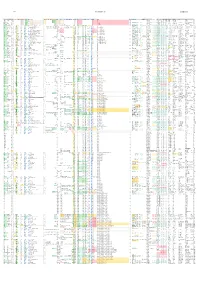

8/27/2021 Ancient DNA Dataset 2.07.72 https://haplogroup.info/ Object‐ID Colloquial‐Skeletal LatitudLongit Sex mtDNA‐comtFARmtDNA‐haplogroup mtDNA‐Haplotree mt‐FT mtree mt‐YFFTDNA‐mt‐Haplotree mt‐Simmt‐S HVS‐I HVS‐II HVS‐NO mt‐SNPs Responsible‐ Y‐DNA Y‐New SNP‐positive SNP‐negative SNP‐dubious NRY Y‐FARY‐Simple YTree Y‐Haplotree‐VY‐Haplotree‐PY‐FTD YFull Y‐YFu ISOGG2019 FTDNA‐Y‐Haplotree Y‐SymY‐Symbol2Responsible‐SNPSNPs AutosomaDamage‐RAssessmenKinship‐Notes Source Method‐Date Date Mean CalBC_top CalBC_bot Age Simplified_Culture Culture_Grouping Label Location SiteID Country Denisova4 FR695060.1 51.4 84.7 M DN1a1 DN1a1 https:/ROOT>HD>DN1>D1a>D1a1 DN L A11914G • C1YFull TMRCA ca. 708,133.1 (549,422.5‐930,979.7) A0000 A0000 A0000 A0000 A0 A0000 PetrbioRxiv2020 84.1–55.2 ka [Douka ‐67700 ‐82150 ‐53250 Adult ma Denisovan Middle Palaeolithic Denisova Cave Russia Denisova8 KT780370.1 51.4 84.7 M DN2 DN2 https:/ROOT>HD>DN2 DN L A11914G • C1YFull TMRCA ca. 706,874.9 (607,187.2‐833,211.4) A0000 A0000‐T A0000‐T A0000‐T A0 A0000 PetrbioRxiv2020 136.4–105.6 ka ‐119050 ‐134450 ‐103650 Adult ma Denisovan Middle Palaeolithic Denisova Cave Russia Spy_final Spy 94a 50.5 4.67 .. ND1b1a1b2* ND1b1a1b2* https:/ROOT>NM>ND>ND1>ND1b>ND1b1>ND1b1a>ND1b1a1>ND1b1a1b>ND1b1a1b2 ND L C6563T * A11YFull TMRCA ca. 369,637.7 (326,137.1‐419,311.0) A000 A000a A000a A000‐T>A000>A000a A0 A000 PetrbioRxiv2020 553719 0.66381 .. PASS (literan/a HajdinjakNature2018 from MeyDirect: 95.4%; IntCal20, OxC39431‐38495 calBCE ‐38972 ‐39431 ‐38495 Neanderthal Late Middle Palaeolithic Spy_Neanderthal.SG Grotte de Spy, Jemeppe‐sur‐Sambre, Namur Belgium El Sidron 1253 FM865409.1 43.4 ‐5.33 ND1b1a* ND1b1a* https:/ROOT>NM>ND>ND1>ND1b>ND1b1>ND1b1a ND L YFull TMRCA ca. -

Sacred Smoking

FLORIDA’SBANNER INDIAN BANNER HERITAGE BANNER TRAIL •• BANNERPALEO-INDIAN BANNER ROCK BANNER ART? • • THE BANNER IMPORTANCE BANNER OF SALT american archaeologySUMMER 2014 a quarterly publication of The Archaeological Conservancy Vol. 18 No. 2 SACRED SMOKING $3.95 $3.95 SUMMER 2014 americana quarterly publication of The Archaeological archaeology Conservancy Vol. 18 No. 2 COVER FEATURE 12 HOLY SMOKE ON BY DAVID MALAKOFF M A H Archaeologists are examining the pivitol role tobacco has played in Native American culture. HLEE AS 19 THE SIGNIFICANCE OF SALT BY TAMARA STEWART , PHOTO BY BY , PHOTO M By considering ethnographic evidence, researchers EU S have arrived at a new interpretation of archaeological data from the Verde Salt Mine, which speaks of the importance of salt to Native Americans. 25 ON THE TRAIL OF FLORIDA’S INDIAN HERITAGE TION, SOUTH FLORIDA MU TION, SOUTH FLORIDA C BY SUSAN LADIKA A trip through the Tampa Bay area reveals some of Florida’s rich history. ALLANT COLLE ALLANT T 25 33 ROCK ART REVELATIONS? BY ALEXANDRA WITZE Can rock art tell us as much about the first Americans as stone tools? 38 THE HERO TWINS IN THE MIMBRES REGION BY MARC THOMPSON, PATRICIA A. GILMAN, AND KRISTINA C. WYCKOFF Researchers believe the Mimbres people of the Southwest painted images from a Mesoamerican creation story on their pottery. 44 new acquisition A PRESERVATION COLLABORATION The Conservancy joins forces with several other preservation groups to save an ancient earthwork complex. 46 new acquisition SAVING UTAH’S PAST The Conservancy obtains two preserves in southern Utah. 48 point acquisition A TIME OF CONFLICT The Parkin phase of the Mississippian period was marked by warfare. -

Supplementary Table 1: Rock Art Dataset

Supplementary Table 1: Rock art dataset Name Latitude Longitude Earliest age in sampleLatest age in Modern Date of reference Dating methods Direct / indirect Exact Age / Calibrated Kind Figurative Reference sample Country Minimum Age / Max Age Abri Castanet, Dordogne, France 44.999272 1.101261 37’205 36’385 France 2012 Radiocarbon Indirect Minimum Age No Petroglyphs Yes (28) Altamira, Spain 43.377452 -4.122347 36’160 2’850 Spain 2013 Uranium-series Direct Exact Age Unknown Petroglyphs Yes (29) Decorated ceiling in cave Altxerri B, Spain 43.2369 -2.148555 39’479 34’689 Spain 2013 Radiocarbon Indirect Minimum age Yes Painting Yes (30) Anbarndarr I. Australia/Anbarndarr II, -12.255207 133.645845 1’704 111 Australia 2010 Radiocarbon Direct Exact age Yes Beeswax No (31) Australia/Gunbirdi I, Gunbirdi II, Gunbirdi III, Northern Territory Australia Anta de Serramo, Vimianzo, A Coruña, Galicia, 43.110048 -9.03242 6’950 6’950 Spain 2005 Radiocarbon Direct Exact age Yes Painting N/A (32) Spain Apollo 11 Cave, ǁKaras Region, Namibia -26.842964 17.290284 28’400 26’300 Namibia 1983 Radiocarbon Indirect Minimum age Unknown Painted Yes (33) fragments ARN‐0063, Namarrgon Lightning Man, Northern -12.865524 132.814001 1’021 145 Australia 2010 Radiocarbon Direct Exact age Yes Beeswax Yes Territory, Australia (31) Bald Rock, Wellington Range,Northern Territory -11.8 133.15 386 174 Australia 2010 Radiocarbon Direct Exact age Yes Beeswax N/A (31) Australia Baroalba Springs, Kakadu, Northern Territory, -12.677013 132.480901 7’876 7’876 Australia 2010 Radiocarbon -

Bibliografia Da Arqueologia Brasileira

0 EDITOR RESPONSÁVEL: André Prous COMITÊ CIENTÍFICO: Eduardo Góes Neves (MAE - USP), German Arturo Bohorquez Mahecha (ICB-UFMG), Sérgio Romaniuc (Instituto de Botânica de São Paulo), Ana Maria Giulietti (Universidade Estadual de Feira de Santana), Marc Pignol (Museum d’Histoire Naturelle de Paris), Mário G Fernandes (Faculdade de Letras da Universidade do Porto) CONSELHO EDITORIAL: Antônio Gilberto Costa; Carlos Magno Guimarães; Márcia Santos Duarte e Maria das Graças Lins Brandão. EXPEDIENTE DA PUBLICAÇÃO FICHA CATALOGRÁFICA___________ MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL E JARDIM BOTÂNICO DA UFMG A772 Arquivos do Museu de História Natural ORGANIZAÇÃO GERAL: Rosangela e Jardim Botânico - Vol.1, 1974 – Belo Oliveira Horizonte: UFMG, Museu de História PROJETO GRÁFICO: RosangelaOliveira Natural, 1974- v.:il. EDITORAÇÃO: RosangelaOliveira Semestral IMPRESSÃO: Hiper Graphic - Comercial Título anterior: Arquivos do Museu de História Natural. Toda correspondência sobre assuntos ligados Inclui bibliografia aos “Arquivos do Museu de História Natural ISSN 0102-4272 da UFMG” deverá ser endereçada à Comissão Editorial. 1. História Natural - Periódicos. All correspondences about editorial matters, 2. Museu - Periódicos subscriptions, changes of address and claims 3. Cartografia - História - for missing issues should be sent to the Editor. Periódicos . I. Universidade Arquivos do Museu de História Natural da Federal de Minas Gerais UFMG - Rua Gustavo da Silveira,1035 - CEP:31080-010, Belo Horizonte- MG. CDD: 508.050 Fotos da Capa: Biblioteca do MHNJB/UFMG CDU:502.2(05) ______________________________________ Créditos: André Prous (capa) e Acervo da Elaborada pela DITTI - Setor de Tratamento da Assessoria de Comunicação do Informação - Biblioteca Universitária da UFMG MHNJB/UFMG (contra-capa). 1 Arquivos do Museu de História Natural e Jardim Botânico UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS VOLUME 22 - 2 BIBLIOGRAFIA DA ARQUEOLOGIA BRASILEIRA Rosangela Oliveira André Prous Rogério Tobias Jr. -

Scientific Report | 2016/2017

Research Area Center for Molecular Biosciences (CMBI) scientific report | 2016/2017 Scientific Coordinators Bert Hobmayer, Ronald Micura, Jörg Striessnig 2 Imprint 3 The Research Area Center for Molecular Biosciences Innsbruck (CMBI) – a life science network in western Austria In our biannual report, the Center for Molecular Biosciences of Innsbruck University (CMBI) presents its recent scientific achievements, new developments in ongoing research projects and success stories of its faculty members, especially of young researchers. Molecular biosciences represent one of the most exciting fields of modern research among the natural sciences. They bridge the gap between single molecules and the complex functions in living organisms under normal conditions and in disease. Minor changes in bioactive molecules such as DNA, RNA and proteins affect and change the properties of cells, microorganisms, animals and plants. Advances in technologies including microscopic imaging, new generation sequencing applications and techniques to analyze molecular structures result in an explosion of information and understanding of biological systems primarily oriented to improve human health. The CMBI aims at providing a platform for this extremely rapidly developing research field by taking advantage of the visibility and expertise of the CMBI’s internationally competitive groups to strengthen interdisciplinary research activities. The CMBI currently consists of 21 research teams originating from the faculties of Chemistry and Pharmacy, of Biology, and of Mathematics, Informatics and Physics, and their activities focus on research and teaching. CMBI members contribute to the FWF special research program SFB-F44 “Cell Signaling in Chronic CNS Disorders”, which is currently in its second funding period, and to several FWF-funded doctoral programs, all in collaboration with the Medical University of Innsbruck. -

Guidelines for the Capture and Management of Digital Zoological Names Information Francisco W

Guidelines for the Capture and Management of Digital Zoological Names Information Francisco W. Welter-Schultes Version 1.1 March 2013 Suggested citation: Welter-Schultes, F.W. (2012). Guidelines for the capture and management of digital zoological names information. Version 1.1 released on March 2013. Copenhagen: Global Biodiversity Information Facility, 126 pp, ISBN: 87-92020-44-5, accessible online at http://www.gbif.org/orc/?doc_id=2784. ISBN: 87-92020-44-5 (10 digits), 978-87-92020-44-4 (13 digits). Persistent URI: http://www.gbif.org/orc/?doc_id=2784. Language: English. Copyright © F. W. Welter-Schultes & Global Biodiversity Information Facility, 2012. Disclaimer: The information, ideas, and opinions presented in this publication are those of the author and do not represent those of GBIF. License: This document is licensed under Creative Commons Attribution 3.0. Document Control: Version Description Date of release Author(s) 0.1 First complete draft. January 2012 F. W. Welter- Schultes 0.2 Document re-structured to improve February 2012 F. W. Welter- usability. Available for public Schultes & A. review. González-Talaván 1.0 First public version of the June 2012 F. W. Welter- document. Schultes 1.1 Minor editions March 2013 F. W. Welter- Schultes Cover Credit: GBIF Secretariat, 2012. Image by Levi Szekeres (Romania), obtained by stock.xchng (http://www.sxc.hu/photo/1389360). March 2013 ii Guidelines for the management of digital zoological names information Version 1.1 Table of Contents How to use this book ......................................................................... 1 SECTION I 1. Introduction ................................................................................ 2 1.1. Identifiers and the role of Linnean names ......................................... 2 1.1.1 Identifiers .................................................................................. -

In Vitro Production and Biocontrol Potential of Nematodes Associated with Molluscs

In vitro production and biocontrol potential of nematodes associated with molluscs by Annika Pieterse Dissertation presented for the degree of Doctor of Nematology in the Faculty of AgriSciences at Stellenbosch University Co-supervisor: Professor Antoinette Paula Malan Co-supervisor: Doctor Jenna Louise Ross March 2020 Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za Declaration By submitting this thesis electronically, I declare that the entirety of the work contained therein is my own, original work, that I am the sole author thereof (save to the extent explicitly otherwise stated), that reproduction and publication thereof by Stellenbosch University will not infringe any third party rights and that I have not previously in its entirety or in part submitted it for obtaining any qualification. This dissertation includes one original paper published in a peer-reviewed journal. The development and writing of the paper was the principal responsibility of myself and, for each of the cases where this is not the case, a declaration is included in the dissertation indicating the nature and extent of the contributions of co-authors. March 2020 Copyright © 2020 Stellenbosch University All rights reserved II Stellenbosch University https://scholar.sun.ac.za Acknowledgements First and foremost, I would like to thank my two supervisors, Prof Antoinette Malan and Dr Jenna Ross. This thesis would not have been possible without their help, patience and expertise. I am grateful for the opportunity to have been part of this novel work in South Africa. I would like to thank Prof. Des Conlong for welcoming me at SASRI in KwaZulu-Natal and organizing slug collections with local growers, as well as Sheila Storey for helping me transport the slugs from KZN. -

Drawing from the Past to Learn Tomorrow Ann Cronin a Thesis

Drawing from the past to learn tomorrow Ann Cronin A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy At the University of Otago September 2018 Abstract Humans are unique in their ability to use tools to produce works which communicate information about 3D objects through 2D drawings. Drawings give us insight into the origins of our species, our uniqueness amongst animals, and our creative ability to produce images from the strategic placement of line and marks. Considerable research has been devoted to the ontogeny of drawing skill and considerable speculation has been devoted to the psychological value of drawings themselves. For example, children’s ability to produce human figure drawings develops in a highly predictable stage-like manner, but the rate at which individual children progress through each stage varies considerably. These two characteristics - a consistent developmental pattern coupled with individual differences in the rate of development - have led many to argue that human figure drawings (HFDs) can be used as a measure of intelligence. One characteristic of traditional pen and paper intelligence tests is that they are highly resistant to instruction. In Study 1, I assessed the effect of instruction on 11- and 12-year-old children’s scores on the most recent HFD test, the DAP:IQ. Children showed significant gains shortly after art instruction, but their scores returned to pre-instruction levels when they were tested 6 months later. These data challenge the view that the DAP: IQ provides a valid measure of intelligence. Despite the limited value of drawings as measures of intelligence, the possible benefits of drawing per se have been under-explored in contemporary research. -

Underground. Variable Degrees and Variety of Reasons for Cave Penetration in Terrestrial Gastropods Naslednja Postaja: Podzemlje

COBISS: 1.01 NEXT Stop: Underground. Variable degrees AND varietY of reasons for cave penetration in terrestrial gastropods Naslednja postaja: podzemlje. Različne stopnje in različni razlogi prodiranja kopenskih polžev V jame Alexander M. Weigand1,2 Abstract UDC 594.3:551.44 Izvleček UDK 594.3:551.44 Alexander M. Weigand: Next Stop: Underground. Variable Alexander M. Weigand: Naslednja postaja: podzemlje. Razli- degrees and variety of reasons for cave penetration in terres- čne stopnje in različni razlogi prodiranja kopenskih polžev v trial gastropods jame Cave-dwelling animals can be classified based on their occur- Podzemeljske živali lahko opredelimo glede na njihovo pojav- rence in and relationship to the subterranean environment. ljanje v podzemeljskem okolju in odnos do tega okolja. Podatki Subsurface distribution data and studies addressing the initial o razširjenosti živali v podzemlju in študije, ki obravnavajo causes for animals to enter underground habitats are sparse. By vzroke za kolonizacijo podzemlja so redki. Stopnja prodiranja retrieving occurrence data from two voluntary biospeleological kopenskih polžev v jame in morebitni evolucijski vzroki so bili collections in Central Germany, the degree of cave penetration proučevani na podlagi dveh biospeleoloških zbirk v osre dnji in terrestrial gastropods was investigated, thus to infer poten- Nemčiji. Skupno je bilo določenih 66 vrst polžev, ki zaidejo tial evolutionary drivers. In total, 66 identified gastropod spe- v podzemlje, od tega 23 vrst iz temnih predelov podzemlja. cies entered the subterranean environment with 23 of the spe- Čeprav polži kažejo različne stopnje prodiranja v jame, podze- cies also recorded from the dark zone. Gastropods possessed meljska oblika polžev ni bila ugotovljena. -

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae PERSONAL DATA Name: Domingo Carlos Salazar García / Date of birth: 02-01-1981 E-mail: [email protected] / Citizenship: Spanish PROFESSIONAL WEB PROFILES Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=Eth_7vMAAAAJ&hl=es Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Domingo_Salazar-Garcia LANGUAGES Spanish: Mother Language / Catalan: Mother Language English: European Level C2 / French: European Level B1 / German: European Level B1 CURRENT POSITIONS 2017 – present Ikerbasque Fellow Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología Universidad del País Vasco (Spain) 2017 – present Honorary REsearch Affilliate Department of Geological Sciences University of Cape Town (South Africa) 2016 – present Guest Researcher Department of Archaeogenetics Max-Planck Institute for the Science of Human History (Germany) 2012 – present Associate Researcher Department of Human Evolution Max-Planck Institute for Evolutionary Anthropology (Germany) PAST POSITIONS 2014 – 2017 Lecturer Department of Archaeology University of Cape Town (South Africa) 2012 – 2014 Postdoctoral Fellowship (Max-Planck Society) Research Group on Plant Foods in Hominin Dietary Ecology Max-Planck Institute for Evolutionary Anthropology (Germany) 2010 – 2012 Predoctoral Stipend (Max-Planck Society) Department of Human Evolution Max-Planck Institute for Evolutionary Anthropology (Germany) 2006 – 2010 FPU Predoctoral Contract (Spanish Ministry of Science) Departament de Prehistòria i Arqueologia Universitat de València (Spain) ACADEMIC EDUCATION