Die Verschuldung Des Bundes 1962-2001

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

The History of the European Monetary Union and Useful for Opening up New Horizons

The financial and economic crisis that hit Europe in 2009 brought out the precariousness of the monetary union, accentuating the economic disequilibrium among European nations and strengthening Euro-skepticism. The History of the European The crisis was the catalyst for long-standing and unresolved problems: the creation of a singly monetary area with intergovernmental control, the Monetary Union final act in the construction of a Europe economically united but without a government and a state; the consequent discrepancy between forming a consensus that remains in large part national and the political dynamics in Comparing Strategies amidst Prospects Europe; the sustainability of a monetary union in the absence of an economic- for Integration and National Resistance social union, which presents again the long-standing debate between “monetarist” countries and “economist” countries. This book aims at placing current events within a long-term framework composed of a mosaic of multidisciplinary contributions that can provide the reader with keys which are adequate for an understanding of these events The History of the European Monetary Union and useful for opening up new horizons. Daniela Preda is Full Professor at the University of Genoa and Jean Monnet Chair ad personam in History of European Integration. Former president of the Associazione universitaria di Studi Europei (Italian section of ECSA), she is Daniela Preda (ed.) a member of the Scientific Board for the PhD program in History (University Daniela Preda (ed.) of Pavia). Her most important research interests concern the history of the European Community and the history of the federalist movements. She published many books and essays; she co-edited with Daniele Pasquinucci the following books published by P.I.E. -

Jews and Germans in Eastern Europe New Perspectives on Modern Jewish History

Jews and Germans in Eastern Europe New Perspectives on Modern Jewish History Edited by Cornelia Wilhelm Volume 8 Jews and Germans in Eastern Europe Shared and Comparative Histories Edited by Tobias Grill An electronic version of this book is freely available, thanks to the support of libra- ries working with Knowledge Unlatched. KU is a collaborative initiative designed to make high quality books Open Access. More information about the initiative can be found at www.knowledgeunlatched.org ISBN 978-3-11-048937-8 e-ISBN (PDF) 978-3-11-049248-4 e-ISBN (EPUB) 978-3-11-048977-4 This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial NoDerivatives 4.0 License. For details go to http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Names: Grill, Tobias. Title: Jews and Germans in Eastern Europe : shared and comparative histories / edited by/herausgegeben von Tobias Grill. Description: [Berlin] : De Gruyter, [2018] | Series: New perspectives on modern Jewish history ; Band/Volume 8 | Includes bibliographical references and index. Identifiers: LCCN 2018019752 (print) | LCCN 2018019939 (ebook) | ISBN 9783110492484 (electronic Portable Document Format (pdf)) | ISBN 9783110489378 (hardback) | ISBN 9783110489774 (e-book epub) | ISBN 9783110492484 (e-book pdf) Subjects: LCSH: Jews--Europe, Eastern--History. | Germans--Europe, Eastern--History. | Yiddish language--Europe, Eastern--History. | Europe, Eastern--Ethnic relations. | BISAC: HISTORY / Jewish. | HISTORY / Europe / Eastern. Classification: LCC DS135.E82 (ebook) | LCC DS135.E82 J495 2018 (print) | DDC 947/.000431--dc23 LC record available at https://lccn.loc.gov/2018019752 Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data are available in the Internet at http://dnb.dnb.de. -

Detailed Program, Pdf-File (700KB)

The Bucerius summer school on GloBal Governance Crisis of Global and Regional Governance: Toward a G-Zero World? 12 – 25 August 2012 PROGRAM The Bucerius summer school on GloBal Governance Crisis of Global and Regional Governance: Toward a G-Zero World? A two-week seminar of the ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius, Hamburg in cooperation with the Heinz Nixdorf Stiftung, Essen Moderators: Theo Sommer, Editor-at-Large, DIE ZEIT, Hamburg Wolfgang Ischinger, Ambassador, Chairman of the Munich Security Conference, Munich Program Director: Sascha Suhrke, ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius, Hamburg 4 The Bucerius summer school on GloBal Governance Crisis of Global and Regional Governance: Toward a G-Zero World? From 12 to 25 August 2012, the ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius, in cooperation with the Heinz Nixdorf Stiftung, holds its twelfth annual Bucerius Summer School on Global Gover- nance (BSS). The original idea to create such an institution harked back to Henry Kissinger’s famous International Summer Seminar at Harvard University. In the 1960s, Kissinger brought together emerging leaders from all over the world for a summer course of debates and lectures. Many of the seminar’s alumni went on to become ministers, renowned academics, prominent journalists – leaders in their respective fields. Out of this year’s 166 Bucerius Summer School candidates – nomi- nated by government heads, ministers, company CEO’s, university presidents, media leaders and directors of international organi- zations – we have invited 58 promising business representatives, politicians and academics from 28 different countries – young women and men between 28 and 35 years of age who have already acquired considerable professional experience. -

Beschlußempfehlung Und Bericht Des 1

Deutscher Bundestag Drucksache 10/5079 10. Wahlperiode 21.02.86 Sachgebiet 1 Beschlußempfehlung und Bericht des 1. Untersuchungsausschusses nach Artikel 44 des Grundgesetzes zu dem Antrag der Fraktion der SPD — Drucksache 10/34 — Einsetzung eines Untersuchungsausschusses und den Ergänzungsanträgen der Fraktion der SPD — Drucksache 10/520 — der Fraktionen der CDU/CSU und FDP — Drucksache 10/521 — Beschlußempfehlung Der Bundestag wolle beschließen. Der Bericht des 1. Untersuchungsausschusses nach Artikel 44 des Grundgeset- zes wird zur Kenntnis genommen. Bonn, den 21. Februar 1986 Der 1. Untersuchungsausschuß Dr. Langner Bohl Dr. Struck Vorsitzender Berichterstatter Drucksache 10/5079 Deutscher Bundestag — 10. Wahlperiode Inhaltsübersicht Tz. Seite 1. Abschnitt: Verlauf des Verfahrens A. Einsetzung des Ausschusses und dessen Auftrag I. Einsetzungsbeschluß und Ergänzungsbeschlüsse 1 1 H. Verfahrensregeln 2 2 III. Mitglieder des 1. Untersuchungsausschusses 3 2 B. Vorgeschichte und Parallelverfahren I. Vorgeschichte 4 3 II. Parallelverfahren 5 3 C. Ablauf des Untersuchungsverfahrens I. Konstituierung 6 4 II. Beweisaufnahme 4 1. Zeit- und Arbeitsaufwand 7 4 2. Vorbereitung der Beweisaufnahme 8 4 3. Aktenbeiziehung 9 4 4. Auskünfte, Berichte und Stellungnahmen 10 7 5. Zeugenvernehmung 11 7 6. Reichweite des Untersuchungsauftrags 12 8 III. Berichtsfeststellung 13 8 2. Abschnitt: Festgestellter Sachverhalt A. Überblick I. Verkauf der Aktien und Wiederanlage des Verkaufserlöses 14 9 II. Überblick über die Flick-Anträge 15 9 III. Steuerbegünstigung nach § 6b EStG und § 4 AIG; Bescheinigungsver- fahren und beteiligte staatliche Stellen 10 1. § 6b EStG 16 10 2. § 4 AIG 17 11 3. Der rechtliche Charakter der Entscheidung nach § 6b EStG und § 4 AIG 18 13 4. Bescheinigungspraxis 19 13 IV. Wichtige beteiligte Personen des Flick-Konzerns und beteiligte Amts- träger 14 1. -

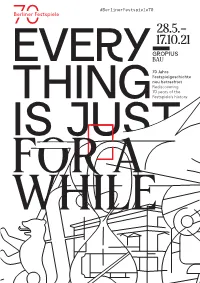

Everything Is Just for a While

#BerlinerFestspiele70 Berliner Festspiele70 28.5.– 17.10.21 GROPIUS BAU EVERY-70 Jahre Festspielgeschichte neu betrachtet Rediscovering 70 years of the THING Festspiele's history IS JUST FOR A WHILE Inhaltsverzeichnis / Table of contents INHALTS- VERZEICHNIS TABLE OF CONTENTS 2 Vorwort Preface 12 Eine Geschichte der Berliner Festspiele A History of the Berliner Festspiele 40 Videoinstallationen Video installations 54 Filme Films 88 Impressum Imprint Everything Is Just for a While EVERYTHING IS JUST FOR A WHILE 70 Jahre Festspielgeschichte neu betrachtet Rediscovering 70 years of the Festspiele's history Vorwort / Preface Labor und Experiment, Seismograf des Zeitgeist, Ausstellungsort und Debattierklub, Radical Art und Workshops für Jugendliche, Feuer werk und Sport, wochenlang afrikanische Kunst, Städteplanung A laboratory and an experiment, und Autor*innenförderung, Wissen a seismograph of the zeitgeist, an schaftskolleg und Festumzug mit exhibition space and a debating Wasserkorso und immer wieder society, radical art and workshops for Plattform der internationalen Kunst young people, fireworks and sporting szene – all das waren die Berliner events, weeks of African art, urban Festspiele in den vergangenen 70 planning and new writing, an Institute Jahren. Im Geburtstagsjahr zeigt of Advanced Studies and a celebra „Everything Is Just for a While” tory waterborne procession, a recur einen Zusammenschnitt aus rent platform for the international bis lang kaum bekannten Be wegt art scene – over the last 70 years the bildern, ein Spiegelkabinett der Berliner Festspiele have been all of Erin ner ungen. Die Videoinstalla these things. In their birthday year, tionen werden von einer Infowand “Everything Is Just for a While” pre gerahmt, die die Identität und die s ents a compilation of previously Geschichte der Berliner Festspiele littleknown film footage, a hall veranschaulichen. -

PDF-Download

Hamburg, im April 2005 INHALT Vorwort 6 Wissenschaft und Forschung/Ingmar Ahl 48 Der Stifter 8 Rechtswissenschaften 50 Leitbild 11 Geschichtswissenschaften 52 Philosophie 62 Die Fördertätigkeit der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius in den Jahren 2003 und 2004/Michael Göring 12 Kunst und Kultur/Philipp Adlung 66 Oktogonale 68 Nachruf Dr. F. Wilhelm Christians 16 Musikförderung 72 Literatur- und Theaterförderung 74 Briefwechsel Marion Gräfi n Dönhoff und Gerd Bucerius 19 Kunst- und Museumsförderung 78 Kulturerhalt 80 Symposium zum 85. Geburtstag von Helmut Schmidt 22 Die eigenen Einrichtungen der ZEIT-Stiftung Bildung und Erziehung/Hannah Jacobmeyer 86 Ebelin und Gerd Bucerius 24 Initiativen im Bildungsbereich 90 International, zügig, praxisnah – die Bucerius Law School/ Forum Buch 94 Karsten Schmidt 24 Europa denken 98 Eine Bereicherung der Hamburger Kulturszene – das Bucerius Kunst Forum/Philipp Adlung 32 Journalistenförderung 100 Das transatlantische Bindeglied – The Ebelin and Gerd Bucerius Einmischung in Berlin 102 ZEIT Foundation/Tatiana Matthiesen 37 English Summary 104 Die internationalen Aktivitäten der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius/Michael Göring 40 Anhang Vertrauen und Kenntnisse vertiefen – das Israel-Engagement Die ZEIT-Stiftung 2003 und 2004 in Zahlen 112 der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius/Manfred Lahnstein 41 Förderbedingungen 114 Zu Pressefreiheit und Qualität ermutigen – der Gerd Bucerius- Organe der Stiftung Förderpreis Junge Presse Osteuropas/Frauke Hamann 44 115 Impressum 116 Ein starkes Netzwerk – die Bucerius Summer School on Global Governance/Oliver Gnad 46 Bildnachweis 117 [4] [5] VORWORT Mit diesem Bericht legt die gemeinnützige ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius Mögen viele Bürger dem Beispiel von Gerd Bucerius, Kurt A. Körber, Alfried Krupp, zum vierten Mal Rechenschaft über ihre Tätigkeit ab. -

The Sadness of Karl Otto Pöhl's Legacy

The Sadness of Karl Otto Pöhl’s Legacy “We now have the ECB française.” ith the largest ever bond-buying pro- gram by the European Central Bank looming, Bundesbankers were in an By Klaus C. Engelen apprehensive mood when they gath- ered on January 13 for a commemora- tive ceremony to mark the passing of the Bundesbank’s former President Karl Otto Pöhl. Pöhl, who for decades served as a member of TIE’s editorial advi- Wsory board, passed away December 9, 2014, at the age of eighty-five. For those present who are or were important to the institution, the huge quantitative easing program, pushed by the ECB’s President Mario Draghi on shaky legal and economic grounds, is feared to be the Bundesbank’s most damaging setback since the start of monetary union. In the long battle to block massive bond purchases from debt- laden eurozone member states, the Bundesbank under its President Jens Weidmann is being forced to take part in the largest money print- ing experiment post-war Europe has experienced. No wonder one of Weidmann’s predecessors, Helmut Schlesinger, confessed in a recent interview that quantitative easing reminds him of “war financing.” Jens Weidmann has often drawn attention to the fact that the ECB’s THE MAGAZINE OF INTERNATIONAL ECONOMIC POLICY unconventional monetary measures have huge effects in shifting risks 220 I Street, N.E., Suite 200 and burdens towards member countries and their taxpayers, including Washington, D.C. 20002 Germany. For the Bundesbankers, European monetary union means that Phone: 202-861-0791 Fax: 202-861-0790 the fortunes of German savers and taxpayers have been taken hostage www.international-economy.com [email protected] Klaus C. -

Helmut Schmidt at 90 - a Great European Statesman

Das Progressive Zentrum Wir denken weiter. http://www.progressives-zentrum.org Helmut Schmidt at 90 - A great European statesman No other leader has matched his level of competence over such a range of issues or grounded this competence in such an intimate acquaintance with economics and philosophy. It is a tribute to his formidable intellect that this influence is personal and did not end with his term of office but continues through his writings in 'Die Zeit' and his many books. To invert a famous and wounding phrase from the armoury of British political abuse he has remained in power but not in office. Any attempt to write about Helmut Schmidt must therefore be partial and cannot do justice to the whole. In the many evaluations of Helmut Schmidt’s contributions two areas appear to have been relatively neglected. Manfred Lahnstein makes a compelling case for his central role in European integration and there is an equally strong case to be made for regarding him as the most effective social democratic head of government in the post-war era. Helmut Schmidt was not born into the SPD and originally had placed his faith in the Protestant Church as the basis of a reconstituted Germany but he very quickly came to the conclusion that the SPD had to play a key role in the establishment of a stable democracy in Germany. Having come to this conclusion the SPD has remained his political home, his Verein for more than sixty years despite his views rarely conforming to the party orthodoxy. That Helmut Schmidt is held in such high regard by his own party while often publicly disagreeing with it, rests on two elements. -

US Economic Policies and the End of the Cold

Trading with the Enemy: U.S. Economic Policies and the End of the Cold War A dissertation presented to the faculty of the College of Arts and Sciences of Ohio University In partial fulfillment of the requirements for the degree Doctor of Philosophy Tyler P. Esno April 2017 © 2017 Tyler P. Esno. All Rights Reserved. 2 This dissertation titled Trading with the Enemy: U.S. Economic Policies and the End of the Cold War by TYLER P. ESNO has been approved for the Department of History and the College of Arts and Sciences by Chester J. Pach, Jr. Associate Professor of History Robert Frank Dean, College of Arts and Sciences 3 ABSTRACT ESNO, TYLER P., Ph.D., April 2017, History Trading with the Enemy: U.S. Economic Policies and the End of the Cold War Director of Dissertation: Chester J. Pach, Jr. This dissertation argues that U.S. economic strategies and policies were effective means to wage the Cold War during its final years and conclude the conflict on terms favorable to the United States. Using recently declassified U.S. and British government documents, among other sources, this analysis reveals that actions in East-West economic relations undermined cooperative U.S.-Soviet relations in the 1970s, contributed to heightened tensions in the early 1980s, and helped renew the U.S.-Soviet dialogue in the late 1980s. Scholars have focused on the role arms control initiatives and political actions played in the end of the Cold War. Arms control agreements, however, failed to resolve the underlying ideological and geopolitical competition between the United States and the Soviet Union. -

Curriculum Vitae Prof. Dr. H. C. H. C. Manfred Lahnstein

Curriculum Vitae PROF. DR. H.C. DR. H.C. MANFRED LAHNSTEIN aus: Auszeichnung und Aufforderung. Zur Verleihung der Ehren‐ doktorwürde der Universität Hamburg an Prof. Dr. h. c. Dr. h. c. Manfred Lahnstein am 31. März 2008. Herausgegeben von Rolf v. Lüde (Hamburger Universitätsreden Neue Folge 15. Herausgeberin: Die Präsidentin der Universität Hamburg) S. 55‒57 IMPRESSUM UND BILDNACHWEIS Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d‐nb.de abrufbar. ISBN 978‐3‐937816‐58‐6 (Printversion) ISSN 0438‐4822 (Printversion) Gesamtausgabe online frei verfügbar (open access) unter http://hup.sub.uni‐hamburg.de/purl/HamburgUP_HUR15_Lahnstein Lektorat: Jakob Michelsen, Hamburg Gestaltung: Benno Kieselstein, Hamburg Realisierung: Hamburg University Press, http://hup.sub.uni‐hamburg.de Erstellt mit OpenOffice.org Druck: Uni‐HH Print & Mail, Hamburg © 2009 Hamburg University Press Rechtsträger: Staats‐ und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky Bildnachweis: Der Abdruck aller Abbildungen erfolgt mit freundlicher Genehmi‐ gung von Sybill Schneider. INHALT 7 Wolfgang Weber: Begrüßung durch den Gründungsdekan der Fakultät Wirtschafts‐ und Sozialwissenschaften 13 Monika Auweter‐Kurtz: Begrüßung durch die Universitätspräsidentin 17 Rolf v. Lüde: Laudatio 33 Manfred Lahnstein: Antwort 43 Anhang 45 Rednerin und Redner 47 Veranstaltungsprogramm 49 Ernennungsurkunde 51 -

Jens Weidmann

Jens Weidmann: Bundesbank at 60 – committed to a stable currency Speech by Dr Jens Weidmann, President of the Deutsche Bundesbank and Chairman of the Board of Directors of the Bank for International Settlements, at the reception marking 60 years of the Bundesbank, Hamburg, 8 September 2017. * * * 1. Welcome Ladies and gentlemen May I begin by thanking you, Mr Scholz, for your speech and for your respectful remarks about the Bundesbank. I am also very grateful that you have so graciously allowed us to use Hamburg’s delightful and prestigious Town Hall as a venue for looking back at 60 years of the Bundesbank and sharing our thoughts on the challenges that lie ahead. 60 years of the Bundesbank – that means 60 years of dedication to a stable currency. Just like its predecessor, the Bank deutscher Länder, the Bundesbank was committed to preserving the stability of the Deutsche Mark. But more than that, the Deutsche Mark grew to become a key currency in the international area and a symbol of Germany’s national identity as an economic powerhouse. The year 1999 saw Germany join European monetary union, and since then the Bundesbank has been committed to a stable euro with equal vigour. The Bundesbank first saw the light of the world on 4 July 1957, the day on which Germany’s Bundestag adopted the Bundesbank Act – alongside the Antitrust Act. Writing at the time, the Frankfurter Allgemeine Zeitung newspaper remarked that this day had witnessed “the adoption of two crucially important pieces of basic legislation for our entire economic system". When the Bundesbank Act came into force on 1 August 1957, the Bank deutscher Länder, the Land Central Banks and the Berlin Central Bank were merged to form a single institution, the Deutsche Bundesbank. -

West Germany's Ostpolitik and Relations with the United States Under Willy Brandt, Helmut Schmidt, and Helmut Kohl David J

Eastern Illinois University The Keep Masters Theses Student Theses & Publications 1990 West Germany's Ostpolitik and Relations with the United States Under Willy Brandt, Helmut Schmidt, and Helmut Kohl David J. Bollmann Eastern Illinois University This research is a product of the graduate program in History at Eastern Illinois University. Find out more about the program. Recommended Citation Bollmann, David J., "West Germany's Ostpolitik and Relations with the United States Under Willy Brandt, Helmut Schmidt, and Helmut Kohl" (1990). Masters Theses. 2261. https://thekeep.eiu.edu/theses/2261 This is brought to you for free and open access by the Student Theses & Publications at The Keep. It has been accepted for inclusion in Masters Theses by an authorized administrator of The Keep. For more information, please contact [email protected]. THESIS REPRODUCTION CERTIFICATE TO: Graduate Degree Candidates who have written formal theses. SUBJECT: Permission to reproduce theses. The University Library is receiving a number of requests from other institutions asking permission to reproduce dissertations for inclusion in their library holdings. Although no copyright laws are involved, we feel that professional courtesy demands that permission be obtained from the author before we allow theses to be copied. Please sign one of the following statements: Booth Library of Eastern Illinois University has my permission to lend my thesis to a reputable college or university for the purpose of copying it for inclusion in that institution's library or research holdings. Date Author I respectfully request Booth Library of Eastern Illinois University not allow my thesis be reproduced because ~~~~~~~~~~~~~-~ ~~ Date Author m WEST GERMANY'S OSTPOLITIK AND RELATIONS WITH THE UNITED STATES UNDER WILLY BRANDT, REI.MITT SCHMIDT, A:ND HELMUT KOHL (TITLE) BY David J.