Gabellotti E Notabili Nella Sicilia Dell'interno

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Guerilla Warfare a Sicilian Bandit

RIGHT An American Marine medic administers plasma to a wounded soldier behind the front line in the streets of San Agata, during the Allied invasion of Sicily. Guerilla Warfare With a small but extremely tough volunteer army, the movement for independence in Sicily—which represented a variation on the old and unattainable Mafi a dream of becoming a state—began its armed struggle in the autumn of 1944, partly as a reaction to the continual and arbitrary attacks carried out by the police forces against its offi ces and supporters. Their attempt to bring about a separatist insurrection gave rise to vehement resistance, leading to guerilla warfare. The Italian government was forced to send the army to Sicily to support the police and Carabinieri and to put down the revolt. On June 17, 1945, the commander and founder of the separatist army, Antonio Canepa, was killed in a gunfi ght with the Carabinieri. His death pro- voked many well-founded suspicions that the Mafi a was directly responsible. Given their antipathy to words such as “socialism” and “revolution,” they were no doubt keen to rid themselves of such a subversive combatant. A Sicilian Bandit Concetto Gallo became the new head of the separatist army and then entered into an alliance with the bandits hoping to achieve victory for the revolt. He proposed that the most famous and wanted bandit in all of Sicily, Salvatore Giuliano, should join the volunteer army for the movement for Sicilian independence. Giuliano accepted, and he and his band carried out a series of attacks on the police and Carabinieri as well as on the troops sent by Rome to halt the progress of the rebel- lion. -

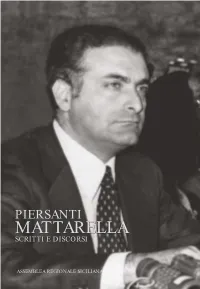

Piersanti Mattarella

Piersanti Mattarella Piersanti Mattarella nacque a Castellammare del Golfo il 24 maggio 1935. Secondogenito di Bernardo Mattarella, uomo politico della Democrazia Cristiana e fratello di Sergio, 12° Presidente della Repubblica Italiana. Piersanti si trasferì a Roma con la famiglia nel 1948. Studiò al San Leone Magno, retto dai Fratelli maristi, e militò nell’Azione cattolica mostrandosi battagliero sostenitore della dottrina sociale della Chiesa che si andava affermando. Si laureò a pieni voti in Giurisprudenza alla Sapienza con una tesi in economia politica, sui problemi dell’integrazione economica europea. Tornò in Sicilia nel 1958 per sposarsi. Divenne assistente ordinario di diritto privato all'Università di Palermo. Ebbe due figli: Bernardo e Maria. Entrò nella Dc tra il 1962 e il 1963 e nel novembre del 1964 si candidò nella relativa lista alle elezioni comunali di Palermo ottenendo più di undicimila preferenze, divenendo consigliere comunale nel pieno dello scandalo del “Sacco di Palermo”. Erano, infatti, gli anni della crisi della Dc in Sicilia, c’era una spaccatura, si stavano affermando Lima e Ciancimino e si preparava il tempo in cui una colata di cemento avrebbe spazzato via le ville liberty di Palermo. Nel 1967 entrò nell’Assemblea Regionale. In politica adottò uno stile tutto suo: parlò di trasparenza, proponendo di ridurre gli incarichi (taglio degli assessorati da dodici ad otto e delle commissioni legislative da sette a cinque e per l'ufficio di presidenza la nomina di soli due vice, un segretario ed un questore) e battendosi per la rotazione delle persone nei centri di potere con dei limiti temporali, in modo da evitare il radicarsi di consorterie pericolose. -

Mafia Motifs in Andrea Camilleri's Detective

MAFIA MOTIFS IN ANDREA CAMILLERI’S DETECTIVE MONTALBANO NOVELS: FROM THE CULTURE AND BREAKDOWN OF OMERTÀ TO MAFIA AS A SCAPEGOAT FOR THE FAILURE OF STATE Adriana Nicole Cerami A dissertation submitted to the faculty at the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of Romance Languages and Literatures (Italian). Chapel Hill 2015 Approved by: Dino S. Cervigni Amy Chambless Roberto Dainotto Federico Luisetti Ennio I. Rao © 2015 Adriana Nicole Cerami ALL RIGHTS RESERVED ii ABSTRACT Adriana Nicole Cerami: Mafia Motifs in Andrea Camilleri’s Detective Montalbano Novels: From the Culture and Breakdown of Omertà to Mafia as a Scapegoat for the Failure of State (Under the direction of Ennio I. Rao) Twenty out of twenty-six of Andrea Camilleri’s detective Montalbano novels feature three motifs related to the mafia. First, although the mafia is not necessarily the main subject of the narratives, mafioso behavior and communication are present in all novels through both mafia and non-mafia-affiliated characters and dialogue. Second, within the narratives there is a distinction between the old and the new generations of the mafia, and a preference for the old mafia ways. Last, the mafia is illustrated as the usual suspect in everyday crime, consequentially diverting attention and accountability away from government authorities. Few critics have focused on Camilleri’s representations of the mafia and their literary significance in mafia and detective fiction. The purpose of the present study is to cast light on these three motifs through a close reading and analysis of the detective Montalbano novels, lending a new twist to the genre of detective fiction. -

STRUTTURE Cosa Nostra E 'Ndrangheta a Confronto

STRUTTURE Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto Francesco Gaetano Moiraghi Andrea Zolea WikiMafia – Libera Enciclopedia sulle Mafie www.wikimafia.it Strutture: Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto, di Francesco Gaetano Moiraghi e Andrea Zolea La mafia dura da decenni: un motivo ci deve essere. Non si può andare contro i missili con arco e frecce: in queste vicende certe intemperanze si pagano duramente. Con il terrorismo, con il consenso sociale, potevi permettertele: con la mafia non è così. Nella società c’è un consenso distorto. Altro che bubbone in un tessuto sociale sano. Il tessuto non è affatto sano. Noi estirperemo Michele Greco, poi arriverà il secondo, poi il terzo, poi il quarto. Giovanni Falcone 1 www.wikimafia.it Strutture: Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto, di Francesco Gaetano Moiraghi e Andrea Zolea PREMESSA Questo lavoro ha lo scopo di offrire uno sguardo d’insieme sulle articolazioni strutturali delle organizzazioni mafiose denominate Cosa nostra e ‘ndrangheta . La prima sezione, curata da Francesco Gaetano Moiraghi, si concentra sull’analisi di Cosa nostra. La seconda sezione, che sposta il focus sulla ‘ndrangheta, è curata da Andrea Zolea. Come si potrà notare, le due sezioni non sono state realizzate secondo uno stesso modello, ma analizzano le due organizzazioni con un approccio differente. Ad esempio, la parte su Cosa nostra avrà un orientamento maggiormente diacronico, diversamente da quella sulla ‘ndrangheta, basata su un approccio sincronico. Il presente testo ha infatti l’obiettivo di offrire due proposte di analisi differenti che riescano a mettere in luce le analogie e le differenze delle strutture delle due organizzazioni mafiose. -

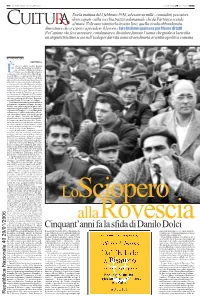

Cinquant'anni Fa La Sfida Di Danilo Dolci

40 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 29 GENNAIO 2006 Era la mattina del 2 febbraio 1956, ed erano in mille - contadini, pescatori, disoccupati - sulla vecchia trazzera demaniale che da Partinico scende al mare. Volevano rimetterla in sesto loro, quella strada abbandonata, dimostrare che ci si poteva prendere il lavoro e fare insieme qualcosa per il bene di tutti. Fu l’azione che fece arrestare, condannare e diventare famoso l’uomo che guidava la rivolta: un utopista triestino sceso nell’isola per dar vita a una straordinaria avventura politica e umana ATTILIO BOLZONI PARTINICO ancora senza nome questa strada che dal paese scende fi- no al mare. Ripida nel primo Ètratto, poi va giù dolcemente con le sue curve che sfiorano alberi di pe- sco e di albicocco, passa sotto due ponti, scavalca la ferrovia. L’hanno asfaltata appena una decina di anni fa, prima era un sentiero, una delle tante regie trazze- re borboniche che attraversano la cam- pagna siciliana. È lunga otto chilometri, un giorno forse la chiameranno via dello Sciopero alla Rovescia. Siamo sul ciglio di questa strada di Partinico mezzo se- colo dopo quel 2 febbraio del ‘56, la stia- mo percorrendo sulle tracce di un uomo che sapeva inventare il futuro. Era un ir- regolare Danilo Dolci, uno di confine. Quella mattina erano quasi in mille qui sul sentiero e in mezzo al fango, inverno freddo, era caduta anche la neve sullo spuntone tagliente dello Jato. I pescatori venivano da Trappeto e i contadini dalle valli intorno, c’erano sindacalisti, alleva- tori, tanti disoccupati. E in fondo quegli altri, gli «sbirri» mandati da Palermo, pronti a caricare e a portarseli via quelli lì. -

Who Was Partisan Canepa?

GLORY TO OUR COMRADE ANTONIO CANEPA and to the partisans of the Volunteer Army for the Independence of Sicily! NO to the hypocritical tricoloured Liberation Day and to the tainted May Day celebrations! World War II (1939-1945). After the facts were cleaned out by the ideologies, our very own Memory was "purified", what is left of the second WORLD WAR is a lethal confrontation between competing Powers, which turned into the division of the World in two parts, of a divided Europe, a divided Germany, a divided Berlin. And in the long-lasting withdrawal of the old colonialist European Empires, that had "won" the war, triggering India's independence, and most of all the foundation of Mao's People's Republic of China. In July 1943 - with Operation Husky - the "Allies" (supported by an efficient Resistance against Nazi- fascism) occupy Sicily. It was the beginning of the end of a Regime, but, as we will see, it was not what the Sicilian Partisans had fought for. The 24th October 1943, beyond the temporary AMGOT (Allied Military Government for Occupied Territories), was also the birthdate of Washington's "SICILY REGION 1" in the Mediterranean, which remains like an "unsaid" under this sky that is populated by foreign planes, assassin drones, dysfunctional saints and a G7 on a tourist trip. This Sicily is a fought-over island, played like a geopolitical card by Rome, the real mafia capital, and its strategic relation with the AmeriKan friend. A treasure island reduced to Europe's poorhouse, with its habitants being forced to emigrate. -

Riflessioni Sull™Enigmatica Strage Di Portella Delle

www.laltrasicilia.org RIFLESSIONI SULL’ENIGMATICA STRAGE DI PORTELLA DELLE GINESTRE Dott. Salvatore Riggio Scaduto Nel giugno del 1987 a Montelepre veniva pubblicato dalla casa editrice “La Rivalsa” un corposo libro di 342 pagine, avente inoltre un’appendice fotografica e documentale, intitolato “MIO FRATELLO SALVATORE GIULIANO” degli autori Marianna Giuliano e Giuseppe Sciortino Giuliano, rispettivamente sorella e nipote di Salvatore Giuliano. Dall’introduzione firmata solo dal secondo autore, figlio di Marianna Giuliano, apprendiamo, però, che il libro è stato scritto soltanto da questo, tanto è vero che a pag. 8 si legge che “Il merito maggiore va a mia madre....La sorella di Turiddu, che con lui condivise gli ideali e che lo affiancò nella lotta sia armata che politica. Senza di lei... Forse non sarei mai riuscito nel mio compito”. Il detto libro ha chiaramente e certamente finalità apologetiche e giustificative del personaggio che per circa sette anni tenne a scacco nell’immediato dopoguerra le forze dello Stato Italiano, ma è altrettanto certo che la sorella di Turiddu Giuliano, Marianna, coniugata con Pasquale Sciortino, fu la confidente prediletta del fratello e quindi la depositaria di tantissimi segreti. Uno storico attento e scrupoloso non può liquidare sic et simpliciter i fatti riportati nel detto libro come non veritieri perché di parte, ma deve saper sottoporre a vaglio critico tali fatti con le risultanze di altre fonti. Volendo anch’io strizzare qualche gocciolina della mia penna nel fiume impetuoso d’inchiostro versato sull’oscura strage di Portella delle Ginestre del 1° Maggio 1947, mi cimenterò con il presente scritto a fare alcune considerazioni tenendo anche presente “la verità” ammanitaci in proposito del detto libro da pag. -

Banca Del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.P.A

Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A. Inaugural Social Bond Executive Summary • Strategic Government-linked entity promoting investments in the South of Italy • Unique business model focused on development support • Strong financials within the Italian banking system • Rated Ba1 by Moody’s / BBB- by S&P • Inaugural Social Bond Transaction 2 Content 1 MedioCredito Centrale ("MCC") Overview 2 Financial Overview 3 Social Framework 4 Transaction Overview MCC Overview Group Profile and Mission MCC at a Glance MedioCredito Centrale S.p.A.: a Bank 100% owned by Italian State through Invitalia MCC Evolution and Overview Board of Directors • Established in 1952 as a public entity, its mission was Chairman Massimiliano CESARE focused on delivering public finance and supporting the expansion of Italian companies overseas. In 2011, following CEO Bernardo MATTARELLA the MEF developing program for the southern Italy, its corporate name was changed to Banca del Mezzogiorno- Directors Pasquale AMBROGIO MedioCredito Centrale Gabriella FORTE • Since August 2017 the Bank has been owned by Invitalia Leonarda SANSONE S.p.A. (formerly Sviluppo Italia S.p.A.) and regulated by the Bank of Italy with a full banking licence • No branch network (Banca di II Livello), MCC operates under Shareholding Structure cooperation agreements with the main Italian banking groups • Total employees as of 31/12/2018, 283: 14 managers, 163 senior officers and 106 employees (and 9 trainees) Board of Statutory Auditors Chairman Paolo PALOMBELLI Standing Auditors Carlo FEROCINO 100% Marcella GALVANI 100% Alternative Auditors Roberto MICOLITTI Sofia PATERNOSTRO 5 Key Stages of MCC’s Development A more than 60 years long history of success, with focus on South of Italy SMEs development since 2011 1952 1994 1999 2007 2011 2017 TODAY Poste Italiane acquires 100% of Law no. -

Società E Cultura 65

Società e Cultura Collana promossa dalla Fondazione di studi storici “Filippo Turati” diretta da Maurizio Degl’Innocenti 65 1 Manica.indd 1 19-11-2010 12:16:48 2 Manica.indd 2 19-11-2010 12:16:48 Giustina Manica 3 Manica.indd 3 19-11-2010 12:16:53 Questo volume è stato pubblicato grazie al contributo di fondi di ricerca del Dipartimento di studi sullo stato dell’Università de- gli Studi di Firenze. © Piero Lacaita Editore - Manduria-Bari-Roma - 2010 Sede legale: Manduria - Vico degli Albanesi, 4 - Tel.-Fax 099/9711124 www.lacaita.com - [email protected] 4 Manica.indd 4 19-11-2010 12:16:54 La mafia non è affatto invincibile; è un fatto uma- no e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto, bisogna rendersi conto che è un fe- nomeno terribilmente serio e molto grave; e che si può vincere non pretendendo l’eroismo da inermi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze mi- gliori delle istituzioni. Giovanni Falcone La lotta alla mafia deve essere innanzitutto un mo- vimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà che si oppone al puzzo del compromesso, dell’indifferenza, della contiguità e quindi della complicità… Paolo Borsellino 5 Manica.indd 5 19-11-2010 12:16:54 6 Manica.indd 6 19-11-2010 12:16:54 Alla mia famiglia 7 Manica.indd 7 19-11-2010 12:16:54 Leggenda Archivio centrale dello stato: Acs Archivio di stato di Palermo: Asp Public record office, Foreign office: Pro, Fo Gabinetto prefettura: Gab. -

Piersanti Mattarella Scritti E Discorsi

PIERSANTI MATTARELLA SCRITTI E DISCORSI ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA PIERSANTI MATTARELLA nato a Castellammare del Golfo (Tp) il 24 maggio 1935, assassinato a Palermo il 6 gennaio 1980, gior- no dell’Epifania. Ha ricoperto importanti incarichi diocesani, regiona- li e nazionali nella gioventù di azione cattolica, della cui presidenza ha fatto parte per cinque anni. Consigliere comunale di Palermo dal 1964 al 1967. Componente della direzione regionale, del Consiglio nazionale e della direzione centrale della Democrazia cristiana. Deputato regionale eletto per la D.C. nel collegio di Palermo nella sesta (11 giugno 1967), settima (13 giugno 1971) e ottava legislatura (20 giugno 1976). Nella sesta legislatura è stato componente delle Commissioni legislative permanenti per gli affari interni e per la pubblica istruzione, della giunta di bilancio, della Commissione per il regolamento interno, della Commissione speciale per la riforma burocratica e della Commissione speciale per la rifor- ma urbanistica. Nella settima legislatura ha ricoperto ininterrotta- mente la carica di Assessore alla Presidenza, delegato al bilancio, carica nella quale è stato riconfermato nel primo governo della ottava legislatura. Dal 16 marzo 1978 era Presidente della Regione. ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA XIII LEGISLATURA SCRITTI E DISCORSI di PIERSANTI MATTARELLA VOLUME SECONDO 2 QUADERNI DEL SERVIZIO STUDI LEGISLATIVI DELL’A.R.S. – NUOVA SERIE – SCRITTI E DISCORSI DI PIERSANTI MATTARELLA Introduzione di LEOPOLDO ELIA VOLUME SECONDO ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA Il ruolo delle regioni meridionali per una nuova politica economica dello Stato (*) Palermo, 31 gennaio 1971 Il problema principale da affrontare e risolvere al fine di pervenire ad una nuova politica meridionalistica è eminentemente quello politico della creazione di una forza di pressione nel Sud capace di controbilanciare le spinte e le sollecitazioni che sull’apparato politico-buro- cratico riesce ad esercitare la struttura socio-finanziaria del Nord. -

Le Parole Di Danilo Dolci Anatomia Lessicale-Concettuale

Biblioteca di Educazione Democratica | 1 Michele Ragone Le parole di Danilo Dolci Anatomia lessicale-concettuale Presentazione di Antonio Vigilante Edizioni del Rosone Biblioteca di Educazione Democratica I Michele Ragone Le parole di Danilo Dolci Anatomia lessicale–concettuale Presentazione di Antonio Vigilante Edizioni del Rosone Quest’opera è rilasciata sotto la licenza Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 2.5 Italia. Per leggere una copia della licenza visita il sito web http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it Tu sei libero: di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pub- blico, rappresentare, eseguire e recitare quest’opera, di modificare quest’opera alle seguenti condizioni: Attribuzione — Devi attribuire la paternità dell’opera nei modi indicati dall’au- tore o da chi ti ha dato l’opera in licenza e in modo tale da non suggerire che essi avallino te o il modo in cui tu usi l’opera. Non commerciale — Non puoi usare quest’opera per fini commerciali. Condividi allo stesso modo — Se alteri o trasformi quest’opera, o se la usi per crearne un’altra, puoi distribuire l’opera risultante solo con una licenza identica o equivalente a questa. Edizione: marzo 2011 Edizioni del Rosone, via Zingarelli, 11 - 71121 Foggia www.edizionidelrosone.it Stampa: Lulu.com ISBN 978-88-97220-19-0 Agropoli, febbraio 2010 Questo lavoro è dedicato agli Amici che nel ricordo di Danilo continuano un dialogo mai interrotto. A loro tutti pure sono debitore. Presentazione Dopo decenni di un oblio che dice molto sul degrado morale e civile di questo paese cominciano ad avvertirsi i primi segni di una riscoperta dell'opera di Danilo Dolci. -

Capitolo II. La Mafia Agricola

Senato della Repubblica — 133 — Camera dei Deputali LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI CAPITOLO SECONDO LA MAFIA AGRICOLA SEZIONE PRIMA dell'intimidazione e della violenza, e quello di neutralizzare il potere formale e di pie- LA MAFIA NELLA SOCIETÀ AGRARIA garlo, nei limiti del possibile, ad assecon- dare i suoi privilegi. In effetti, se la mafia si caratterizza come un potere informale, so- 1. Le tre fasi della mafia. no proprio i 'suoi rapporti col potere pub- blico e, in termini concreti, con i suoi tito- L'indagine storica tentata nelle pagine lari a costituirne l'aspetto più rdlleyaiite e al precedenti dovrebbe aver messo in tutta tempo stesso più inquietante. Ciò è tanto evidenza come la mafia sia nata e si sia af- vero che l'opinione pubblica, con l'istintiva fermata, infiltrandosi in quelle zone del tes- sensibilità che la guida nella valutandone di suto sociale, in cui il potere centrale dello quei fenomeni sociali che possono mettere Stato non era riuscito, nemmeno dopo l'av- in pericolo la sicurezza e la tranquilla con- vento del regime democratico, a fare accet- vivenza della collettività, avverte chiaramen- tare la propria presenza dalle comunità lo- te come il nodo da sciogliere, per avviare cali e a realizzare un'opportuna coincidenza a soluzione un problema angoscioso come tra la sua morale e quella popolare. In que- è quello della mafia, si trovi appunto negli ste zone di franchigia delle istituzioni, in atteggiamenti che la mafia ha assunto, nel cui lo Stato ha saputo soltanto sovrapporre corso del tempo, di fronte ai pubblici poteri LI proprio sistema a quello suboultarale vi- e più in particolarie nell'intreccio di [relazio- gente, senza iperò riuscire a fonderli in un ni e di legami che essa ha stabilito (o ha cer- rapporto di stimolante unità, le azioni della cato di stabilire) con gli uomini della poli- mafia hanno sempre avuto lo scopo — co- tica e dell'apparato pubblico, a livello na- me già dovrebbe risultare da quanto fin qui zionale e locale.