Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Grünstadt-Land Grünstadt-Land

AAmtsblattmtsblatt der Verbandsgemeinde . GRÜNSTADT-LANDGRÜNSTADT-LAND 38. Jahrgang (123) Donnerstag, und der Ortsgemeinden den 18. August 2011 "ATTENBERGåså"ISSERSHEIMåså"OCKENHEIM7STRåså$IRMSTEINåså%BERTSHEIMåså'EROLSHEIM å'ROKARLBACHåså+INDENHEIMåså+IRCHHEIM7STRåså+LEINKARLBACHåså,AUMERSHEIM Nr. 33/2011 -ERTESHEIMåså.EULEININGENåså/BERSßLZEN /BRIGHEIMåså1UIRNHEIM [email protected] www.gruenstadt-land.de Grünstadt - 2 - Ausgabe 33 Zweck der Vereinsgründung Der Förderverein verfolgt das Ziel, Mittel zu beschaffen, um die protestantische Kirchengemein- de bei der Renovierung, Restaurierung und Erhaltung der protestantischen Kirche mit Turm so- wie ihrer Einrichtungen (z.B. Orgel) und der Außenanlagen zu unterstützen. Spenden können zweckgebunden zugewendet werden. Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden, die den Vereinszweck zu fördern bereit ist und sich verpflichtet, den von der Mitgliederversammlung beschlossenen Beitrag zu leisten. Der Vorstand Vorsitzender: Jochen Fetzer – Neunmärkerei 9 – 67271 Obersülzen [email protected] Stellvertreter: Dieter Niggemeier – Neunmärkerei 6 – 67271 Obersülzen [email protected] Kassenwart: Wolfgang Weber Schriftführer: Robert Erb [email protected] Rechnungsprüfer: Reinhard Hagenburger und Dr. Hartmut Kutschke Beisitzer: Evi Heck, Klaus Frisch-Gotenberg und Peter-Ulrich Döge Grünstadt - 3 - Ausgabe 33 Frank Janson neuer Wehrleiter der Verbandsgemeinde Grünstadt-Land Die Wehrführer der 12 örtlichen Feuerwehrein- heiten wählten am Frei- tag, den 12.08.2011 im Rathaus der Verbandsge- meindeverwaltung einen neuen Wehrleiter. Der bisherige Amtsinhaber Franz Adam scheidet nach über 25 Jahren al- tersbedingt aus dem Dienst. Frank Janson, Wehrfüh- rer der Freiwilligen Feu- erwehr Ebertsheim, wur- de im ersten Wahlgang durch die Versammlung mehrheitlich gewählt. Er tritt die Funktion des Wehrleiters mit seiner Er- nennung und der damit verbundenen Verabschie- dung von Franz Adam im September an. -

Jahresbericht 2017

Jahresbericht 2017 S e i t e | 2 Inhaltsverzeichnis Vorworte ............................................................................................. 3 Einsätze in Wort und Bild .................................................................... 5 Sicherungsbereich ............................................................................. 15 Fahrzeuge .......................................................................................... 17 Struktur der Wehr ............................................................................. 18 Einsatzdienst ..................................................................................... 19 Instandhaltung .................................................................................. 23 Aus- und Weiterbildung, Beförderung, Ehrung ................................ 24 Veranstaltungen der Wehr ................................................................ 25 Jugendfeuerwehr .............................................................................. 25 Förderkreis ........................................................................................ 26 Anhang .............................................................................................. 27 Impressum: Post - Anschrift: Telefon / E-Mail Herausgeber: FF Stadt Freinsheim Bodo Wenngatz Tel: 0174-3493856 Verantwortlich: Dackenheimerstraße 24 E-Mail: [email protected] Bodo Wenngatz 67251 Freinsheim Auflage: 10 Exemplare S e i t e | 3 Vorwort Verfasser Der 23. Jahresbericht, der 23. Rückblick auf -

Wandern in Der Urlaubsregion Freinsheim

WANDERN IN DER URLAUBSREGION FREINSHEIM Waldrundweg: Weisenheim am Berg - Bänkeltour Weisenheim am Berg Höhenprofil QR-Code scannen und mit der Kurzbeschreibung: ausführlichen Tourbeschreibung Familientauglicher Wanderweg zum Ungeheuersee. Eine Tour mit wenigen, aber angenehmen Steigungen, loswandern. schönen Waldpassagen und - nicht zu vergessen - die zahlreichen „Bänkel" am Wegesrand. Ein "Bänkel" sagt Mit der Rheinland-Pfalz Gold-App der Pfälzer zu einer (Sitz-)Bank. Dies gibt bereits den Hinweis auf die zahlreichen Rastmöglichkeiten, welche ist die Tour auch navigierbar. die Strecke vom Waldrand bis zum Ungeheuersee säumen. Markierung: Opa mit Enkelin auf Ruhebank. WANDERN IN DER URLAUBSREGION FREINSHEIM Waldrundweg: Weisenheim am Berg - Rundweg 1 Höhenprofil QR-Code scannen und mit der Kurzbeschreibung: ausführlichen Tourbeschreibung loswandern. Kurzweiliger, schattiger Waldspaziergang rund ums Mandeltal. Nach stetigem Aufstieg bis zur Mit der Rheinland-Pfalz Gold-App Hessenkellerhütte geht es wieder bergab bis zum Ausgangspunkt. ist die Tour auch navigierbar. Markierung: Zahl 1 an Bäumen WANDERN IN DER URLAUBSREGION FREINSHEIM Weinrundweg: Weisenheim am Sand - Sandhasenweg 1 Höhenprofil Weisenheim am Sand Kurzbeschreibung: QR-Code scannen und mit der ausführlichen Tourbeschreibung Der "erste" Sandhasenweg führt Sie zunächst nach Norden, später dann in westliche Richtung, loswandern. vorbei an Obsthainen und durch Weinberge. Verbunden mit herrlichen Ausblicken geht es an den Mit der Rheinland-Pfalz Gold-App Gemarkungen "Am Mühlweg" und "Am Gänsborn" entlang wieder in Richtung Ort und zum ist die Tour auch navigierbar. Ausgangspunkt. Sehr gut mit Sandhasenweg 2 kombinierbar. Gesamtstrecke dann ca. 8 km. WANDERN IN DER URLAUBSREGION FREINSHEIM Waldrundweg: Weisenheim am Berg - Rundweg 2 Höhenprofil QR-Code scannen und mit der Kurzbeschreibung: ausführlichen Tourbeschreibung Schöner, kurzer Waldspaziergang westlich von Weisenheim am Berg entlang des Haalberges und des loswandern. -

LILE) Ist Eine Initiative Der Verbands- Gemeinden (VG) Grünstadt-Land, Hettenleidelheim, Freinsheim, Monsheim Sowie Der Verbandsfreien Stadt Grünstadt

Lokale Integrierte Ländliche Entwicklungsstrategie für die Region Bewerbung zur Anerkennung als LEADER-Region im Rahmen des Entwicklungsprogramms EULLE unter Beteiligung der Europäischen Union und des Landes Rheinland-Pfalz, vertreten durch das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten EUROPÄISCHE UNION Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums: Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete. Die vorliegende Lokale Integrierte Ländliche Entwicklungsstrategie (LILE) ist eine Initiative der Verbands- gemeinden (VG) Grünstadt-Land, Hettenleidelheim, Freinsheim, Monsheim sowie der verbandsfreien Stadt Grünstadt. Erstellt mit Unterstützung von: Dr.-Ing. Ulrich Gehrlein Dipl.-Ing. Christiane Steil (Ex-ante) Dipl.-Geogr. Nicola von Kutzleben in Zusammenarbeit mit: Dr. Peter Dell Dipl.-Soz.päd. Tobias Baumgärtner Monsheim, im November 2015 VORWORT Jede Region hat eigene Stärken und Besonderheiten, auf die es aufzubauen gilt. Gleichzeitig wirken ver- schiedene Einflüsse und Entwicklungen von außen, die aufzugreifen und positiv zu bearbeiten sind. Die- sem Grundsatz folgend wurde die Lokale Integrierte Ländliche Entwicklungsstrategie (LILE) für die Regi- on Rhein-Haardt gemeinsam entwickelt. Zahlreiche Vereine, Verbände, Organisationen, Kommunen, Fachleute, Bürgerinnen und Bürger haben sich engagiert und gemeinsam eine anspruchsvolle Strategie entwickelt, damit unsere Region, gemäß unserem Leitbild „Leben, Wohnen und Arbeiten zwischen den Metropolregionen – Gestaltung einer gemeinsamen -

Verbandsgemeinde Freinsheim Deutsche Weinstraße

Amtsblatt Verbandsgemeinde Freinsheim Deutsche Weinstraße Bobenheim am Berg l Dackenheim l Erpolzheim l Freinsheim l Herxheim am Berg | Kallstadt l Weisenheim am Berg l Weisenheim am Sand -DKUJDQJ 1U 'RQQHUVWDJ $SULO ZZZIUHLQVKHLPGH Diese Zusammenstellung wurde von NoLogin am 28.04.2016 um 14:55 erzeugt 6HLWH $PWVEODWW 9HUEDQGVJHPHLQGH )UHLQVKHLP $SULO :LFKWLJHV DXI HLQHQ %OLFN 9HUEDQGVJHPHLQGHYHUZDOWXQJ 8UODXEVUHJLRQ )UHLQVKHLP $XJHQ¦U]WOLFKHU 1RWGLHQVW L3XQNW .DOOVWDGW ]X HUIUDJHQ XQWHU 7HO :HLQVWUD¡H .DOOVWDGW $QVFKULIW 7HO )D[ 1RWGLHQVW GHU $SRWKHNHQ $QVDJH GHV $SRWKHNHQQRWGLHQVWHV ¾EHU ODQGHVHLQ %DKQKRIVWUD¡H )UHLQVKHLP L3XQNW )UHLQVKHLP 7HOHIRQ KHLWOLFKH 5XIQXPPHUQ %LV DXI ZHLWHUHV Z¦KUHQG GHU 8PEDXPD¡QDKPHQ EH GHXWVFKHV )HVWQHW] 3/= =HQWUDOH XQG %¾UJHUE¾UR ILQGHW VLFK GHU ,3XQNW )UHLQVKHLP LQ GHU :HLQJDOHULH Ȝ0LQ 9RU]LPPHU GHV %¾UJHUPHLVWHUV 7HO )D[ 0RELOIXQNQHW]b 3/= %¾UJHUWHOHIRQ $QUHJXQJHQ (0DLO WRXULVWLN#YJIUHLQVKHLPGH PD[ Ȝ0LQ ,GHHQ %HVFKZHUGHQ ,QWHUQHW ZZZIUHLQVKHLPGH $Q]HLJH GHU QRWGLHQVWEHUHLWHQ $SRWKHNHQ LP ,QWHUQHW 7HOHID[ XQWHU ZZZODNUOSGH 'HU 1RWGLHQVW ZHFKVHOW MHZHLOV *HVFK¦IWV]HLWHQ =HQWUDOH XQG %¾UJHUE¾UR PRUJHQV XP 8KU 9RU]LPPHU GHV %¾UJHUPHLVWHUV 0RQWDJ Ȃ )UHLWDJ Ȃ 8KU )DFKEHUHLFK %DXHQ XQG /LHJHQ 2VWHUQ ELV (QGH 2NWREHU 6DPVWDJ Ȃ 8KU 7LHU¦U]WOLFKHU 1RWIDOOGLHQVW VFKDIWHQ 6HSWHPEHU X 2NWREHU )UHLWDJ Ȃ 8KU 8QWHU GHUɇ7HO1U GHV +DXVWLHUDU]WHV ]X HUIUDJHQ ,QWHUQHW KWWSZZZIUHLQVKHLPGH .XU]LQIRUPDWLRQHQ LP 6HUYLFHEHUHLFK GHV L3XQNWHV (0DLO YHUZDOWXQJ#YJIUHLQVKHLPGH .DOOVWDGW Ȃ PLW 6FKHFNNDUWH -

Die Gemeinde Dirmstein Lädt Herzlich Ein Zum Jahrmarkt 2015 Vom 11.09

mtsblattmtsblatt der Verbandsgemeinde . GRÜNSTADT-LANDGRÜNSTADT-LAND 42. Jahrgang (123) A A und der Ortsgemeinden Donnerstag, "ATTENBERGåså"ISSERSHEIMåså"OCKENHEIM7STRåså$IRMSTEINåså%BERTSHEIMåså'EROLSHEIM den 10. September 2015 å'ROKARLBACHåså+INDENHEIMåså+IRCHHEIM7STRåså+LEINKARLBACHåså,AUMERSHEIM Nr. 37/2015 -ERTESHEIMåså.EULEININGENåså/BERSßLZEN /BRIGHEIMåså1UIRNHEIM [email protected] www.gruenstadt-land.de Die Gemeinde Dirmstein lädt herzlich ein zum Jahrmarkt 2015 vom 11.09. - 14.09.2015 Eröffnung ist am Freitag um 18.00 Uhr durch den Ortsbürgermeister und die Weingrä- fin des Leiningerlandes, Franca I. Musikalisch begleitet wird die Eröffnung mit Beiträgen des Männergesangsvereins „Liederkranz“ und der Kath. Musikkapelle. Während der Eröffnung wird der Ratswein 2015 vorgestellt und durch die Gemeinde- räte ausgeschenkt. Weitere Informationen zum Jahrmarkt-Programm finden Sie unter den Dirmsteiner Ortsnachrichten. Auf Ihren Besuch freut sich die Gemeinde Bernd Eberle, Ortsbürgermeister Ulrich Schneider, Erster Beigeordneter Stefan Haas, Beigeordneter Otto Frey, Beigeordneter Eröffnet wird das Kerwegeschehen mit dem traditionellen Schlachtfest beim TSV Eberts- heim am Freitag ab 11:00 Uhr. Das weitere attraktive Kerweprogramm finden Sie unter den Ebertsheimer Ortsnachrichten. Auf Ihren Besuch freuen sich Die GemeindeBernd Ebertsheim Findt, Ortsbürgermeister feiert Kerwe Elpidio Battistutta, Erster Beigeordneter imPirmin Jubiläumsjahr Donauer, Beigeordneter vom 11.09. - 14.09.2015 Grünstadt-Land - 2 - Ausgabe 37/2015 Veranstaltungskalender Grünstadt-Land 10.09.-30.09.2015 Datum Uhrzeit Ort Veranstaltung 10.09. 15:00 Uhr Bissersheim Seniorennachmittag, Eulennest 10.09. 19:00 Uhr Bockenheim Kunst zu Gast im Weingut Karl Schäfer Vernissage „Herbstimpressionen, Weingeister und Engel“ - Aloisia Hartmeier, die Ausstellung ist geöffnet von 10.09.-29.10.15 Finissage am 29.10.15, 19.00 Uhr, www.aloisia-hartmeier.de 10.09. -

Leben Im Landkreis Bad Dürkheim – Das Hat Für Jeden Eine Ganz Service PerSönliche Bedeutung

LEBENim Landkreis INFORMATIONEN AUS VERWALTUNG, FREIZEIT, WIRTSCHAFT Kreiskrankenhaus Grünstadt Kreiskrankenhaus Grünstadt Das familiäre Krankenhaus in Ihrer Nähe! Kompetente Medizin in den Fachabteilungen • Innere Medizin • Chirurgie • Gynäkologie/Geburtshilfe • Anästhesie/Intensivmedizin/Schmerztherapie • Hals-Nasen-Ohren (HNO) • Geriatrische Tagesklinik für Rehabilitation Westring 55 Telefon 06359 809-0 E-Mail [email protected] 67269 Grünstadt Telefax 06359 809-409 www.krankenhausgruenstadt.de GRUSSWORT Kreiskrankenhaus Grünstadt Herzlich willkommen... ...im Landkreis Bad Dürkheim! Leben im Landkreis Bad Dürkheim – das hat für jeden eine ganz Service per sönliche Bedeutung. Aber eines ist sicher: Zwischen Wald, Wein und Rhein stimmt die Lebensqualität. Bei uns im Landkreis ist „Leben, wo andere Urlaub machen“ keine Phrase. Die Pfalz wird als Reiseziel immer beliebter und wir haben das Glück, jeden Tag hier sein zu dürfen. Der Landkreis Bad Dürkheim ist dabei ganz typisch für alles, was die Pfalz auszeichnet. Lebensfreude, fast mediterranes Klima, beste Arbeitsbedingungen durch einen starken Mittelstand und perfekte Anbindung an die übrige Metropolregion Rhein-Neckar, überdurchschnittliche Versorgung mit Kinderbetreuungsplätzen, umfassende Schullandschaft, ausreichend Wohnraum – die Standort- Landrat Kreiskrankenhaus Grünstadt bedingungen könnten kaum besser sein. Hans-Ulrich Ihlenfeld Die Deutsche Weinstraße startet im Norden und durchquert als Wir hoffen, Sie finden darin viele nützliche Informationen für das Nord-Süd-Achse auf 30 Kilometern den gesamten Landkreis. Dessen Leben im Landkreis Bad Dürkheim, egal ob Sie schon lange bei uns Das familiäre Krankenhaus in Ihrer Nähe! Zusammen gehörigkeitsgefühl musste sich erst entwickeln: 1969 wohnen oder gerade erst her gezogen sind. gegründet, umfasst er 48 Gemeinden mit 132.000 Einwohnern. Kompetente Medizin in den Fachabteilungen Seine Landschaft, geprägt durch Wald, Wein und Landwirtschaft, Wenn für Sie etwas offen bleibt, etwas Wichtiges fehlt oder Sie ist ebenso vielfältig wie lebendig. -

Eine Urlaubsregion Für Jede Jahreszeit

EINE URLAUBSREGION FÜR JEDE JAHRESZEIT In der Urlaubsregion Freinsheim hat jede Jahreszeit hat ihren Reiz. Wir begleiten Sie durch das Jahr und zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Tage dort besonders genießen können. FRÜHLING Echte Blütenträume Es sind die feinen Unterschiede, die den Frühling in der Urlaubsregion Freinsheim zu etwas Besonderem machen. Die Natur erwacht hier früh, die Sonne scheint oft, die Blüte- und Erntezeit ist lang – kurz: extra Genuss in vielerlei Hinsicht. So ein einzelner Apfelbaum in strahlend weißer oder rosa geflammter Blüte ist hübsch anzusehen. Aber 200.000 Apfelbäume in voller Blüte – sind eine Wucht. Ende April, Anfang Mai beginnen die Knospen bei etwa so vielen Apfelbäumen in der Urlaubsregion Freinsheim aufzubrechen. Dann von einem Blütenmeer, gar Blü- tentraum zu sprechen, ist hier keine Übertreibung. Selbst wenn die Apfelblüte nur ein relativ kurzes Vergnügen von rund zwei Wochen ist. Doch setzt sie den fulmi- nanten Schlusspunkt auf meist drei Monate Obstbaumblüte. Die prächtig blühende Mandel macht den Anfang. Oft schon bevor der Kalender den offiziellen Früh- Caren I. lingsanfang angezeigt hat. In der Pfalz fühlt es sich dann aber schon längst nach Frühling an. Und so lenkt auch das Freinsheimer Blütenfest im März den Blick auf CAREN PFLEGER (21) das Erwachen der Natur, während anderswo noch nicht einmal der Winter ausge- Weinprinzessin Herxheim/Berg*, BWL-Studentin in Würzburg trieben wurde. Und was hier dann nach und nach erwacht, ist wahrlich sehenswert: Kirsch- und Birnbäume, Zwetschgen- und Aprikosenbäume, auf Streuobstwiesen, „Im Frühling ist für sportliche Leute das in Gärten und Obstplantagen. Mountainbike fahren in der Region höchst reizvoll. -

Geschützte Ursprungsbezeichnung "Pfalz"

„Pfalz“ Qualitätswein, Prädikatswein, Sekt b.A. und Qualitätsperlwein Produktspezifikation für eine geschützte Ursprungsbezeichnung … „Pfalz“ Qualitätswein, Prädikatswein, Sekt b.A. und Qualitätsperlwein Produktspezifikation für eine geschützte Ursprungsbezeichnung 1. Geschützter Name „Pfalz“ 2. Beschreibung des Weines/der Weine 2.1. Analytisch Nachfolgend aufgeführte Analysewerte, die anhand einer physikalischen und chemischen Analyse gemäß Artikel 26 der VO (EG) Nr. 607/2009 zu ermitteln sind, sind verbindlich vorgegebene Mindestwerte, die bei den angegebenen Weinsorten erreicht werden müssen, um die Bezeichnung verwenden zu dürfen: • Vorhandener Alkoholgehalt von mindestens 5,5%vol bei Beerenauslese etc. bzw. 7,0%vol bei Qualitätswein • Gesamtalkoholgehalt nach Anreicherung max. 15%vol • Gesamtzuckergehalt gemäß Anhang XIV Teil A +B der VO (EG) Nr. 607/2009 Unbeschadet der u. g. Verwendungsbedingungen in Anhang XIV Teil A darf der Zuckergehalt um nicht mehr als 3g/l und von Teil B um nicht mehr als 1g/l von der Angabe auf dem Etikett des Erzeugnisses abweichen. Geschmacksangabe bei Zuckergehalt: Stillwein trocken Wenn der Zuckergehalt folgende Werte nicht überschreitet: - 4g/l oder 9g/l, sofern der in g/l Weinsäure ausgedrückte Gesamtsäuregehalt höchstens um 2 g/l niedriger ist als der Restzuckergehalt halbtrocken Wenn der Zuckergehalt den vorgenannten Höchstwert überschreitet, folgende Werte aber nicht überschreitet: - 12g/l oder - 18g/l, sofern der in g je Liter Weinsäure ausgedrückte Gesamtsäuregehalt höchstens um 10 g/l niedriger ist als der Restzuckergehalt. lieblich Wenn sein Zuckergehalt den vorgenannten Höchstwert überschreitet, aber nicht mehr als 45 g/l beträgt. süß Wenn sein Zuckergehalt mindestens 45 g/l beträgt. Geschmacksangabe bei Zuckergehalt Sekt b.A. brut nature Wenn sein Zuckergehalt unter 3g/l liegt; diese 2/11 Angaben dürfen nur für Erzeugnisse verwendet werden, denen nach der zweiten Gärung kein Zucker zugesetzt wurde. -

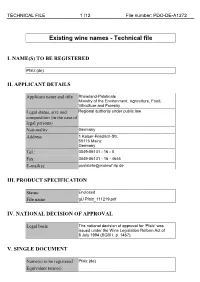

Existing Wine Names - Technical File

TECHNICAL FILE 1 /12 File number: PDO-DE-A1272 Existing wine names - Technical file I. NAME(S) TO BE REGISTERED Pfalz (de) II. APPLICANT DETAILS Applicant name and title Rhineland-Palatinate Ministry of the Environment, Agriculture, Food, Viticulture and Forestry Legal status, size and Regional authority under public law composition (in the case of legal persons) Nationality Germany Address 1 Kaiser-Friedrich-Str. 55116 Mainz Germany Tel.: 0049-06131 - 16 - 0 Fax: 0049-06131 - 16 - 4646 E-mail(s): [email protected] III. PRODUCT SPECIFICATION Status: Enclosed File name gU Pfalz_111219.pdf IV. NATIONAL DECISION OF APPROVAL Legal basis The national decision of approval for ‘Pfalz’ was issued under the Wine Legislation Reform Act of 8 July 1994 (BGBl I, p. 1467). V. SINGLE DOCUMENT Name(s) to be registered Pfalz (de) Equivalent term(s): TECHNICAL FILE 2 /12 File number: PDO-DE-A1272 Traditionally used name: No Legal basis for the Article 118s of Regulation (EC) No 1234/2007 transmission: The present technical file includes amendments(s) adopted according to: Geographical indication PDO - Protected Designation of Origin type: 1. CATEGORIES OF GRAPEVINE PRODUCTS 1. Wine 5. Quality sparkling wine 8. Semi-sparkling wine 2. DESCRIPTION OF THE WINE(S) Analytical characteristics: Description of the wine(s) 2.1. Analytical The analysis values listed below, which must be determined by means of a physical and chemical analysis in accordance with Article 26 of Regulation (EC) No 607/2009, are binding minimum values which must be present in the given wine varieties for use of the designation to be allowed: • Not less than 5.5 % actual alcoholic strength by volume for Beerenauslese etc., or 7 % actual alcoholic strength by volume for quality wine. -

Dimethoate/Omethoate/Formothion

428 dimethoate/omethoate/formothion Commodity Country formulation Application PHI, Note days kg ai/ha Spray No. Method concen- tration, kg ai/l cucurbits <3 weeks before flowering. Vegetables Hungary Rogor 40L 0.004 kg/10 L Foliar 7 EC. 400 g/l water Vegetables Morocco Rogor L 40 0.038 kg/100 Foliar 20 (glasshouse) EC. 400 g/l. l water. Perfekthion EC Vegetables New 500 g/l EC ? ? 120 ml/100 l Zealand Vegetables Reunion Perfekthion 150 ml/100 l Foliar 15 Carrots, EC. 400 g/l water cucumbers, beans, peas, onions, celery, tomatoes, cabbage, radish Vegetables Switzerland 400 g/l EC 0.0004 Foliar 21 Mentions kg/l garlic, onion, (0.1%) cabbage Walnut Mexico Perfekthion 0.50 0.00050 Foliar 21 Assumed EC. 400 g/l high volume = 1000 l/ha Water melon Indonesia Perfekthion 0.20 0.00020 Foliar Assumed 400 EC. 400 high volume g/l = 1000 l/ha Watermelon Mexico Perfekthion 0.40 0.00040 Foliar 3 Assumed EC. 400 g/l high volume = 1000 l/ha Wax jambus Australia EC. 400 g/l 0.30 0.00030 Foliar 7 Wheat Columbia Perfekthion 0.30 Foliar 14; EC. 400 g/l 7 (fod- der) Wheat Germany 400 g/l EC 0.24 0.00040 2 Foliar, up to 21 stage 55 (mid-head shooting) Wheat Mexico Perfekthion 0.40 Foliar 60 EC. 400 g/l Wheat Netherlands 400 g/l EC 0.20 0.001 1 Foliar 14 Also, triticale Wheat Reunion Perfekthion 0.32 Foliar 15 EC. 400 g/l Wheat UK 40 EC. -

Analyse Des Travailleurs Frontaliers Dans La Grande Région Afin De

Mémoire Analyse des travailleurs frontaliers dans la Grande Région afin de préparer des actions de mobilité durable Valerie Koch Gäwelestraße 18 74613 Öhringen [email protected] Numéro matricule : 3591905 30.09.2014 Encadré par : Prof. Dr. Thomas Bousonville Guillem Tänzer Organisme d’acceuil : IZES gGmbH - Institut für ZukunftsEnergieSysteme Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes Institut Supérieur Franco-Allemand de Techniques, d’Economie et de Sciences Faculté d’économie Logistique - Licence Résumé Ce mémoire se consacre à l’analyse du comportement de mobilité des tra- vailleurs transfrontaliers résidant en Lorraine et travaillant dans la Grande Région, composée du Luxembourg, de la Wallonie, de la Lorraine, de la Rhénanie-Palatinat et de la Sarre. Pour cela, une base de données, mise à disposition par l’Institut national de la statistique et des études économiques en France, est analysée selon différents critères. Ainsi, 26.618 observations donnent des indications sur la mobilité et les exigences des pendulaires de la Grande Région. Les résultats visent à fournir d’importantes informations qui aideront à la réalisation du projet de recherche ELEC’TRA. Ce projet veut élaborer un concept de mobilité transfrontalière durable, qui intègre des so- lutions d’électromobilité dans le transport en commun. En observant les résultats, il devient évident que la voie d’action concerne surtout une coopération transfrontalière de tous les acteurs pour la promo- tion centralisée d’un nouveau concept de mobilité. A l’aide de plateformes d’échange, une communauté de transports transfrontaliers et une présence commune sur internet, l’offre de transport veut être rendue plus attractive et efficace.