Kulturgeschichtliches Zu Wulstlingen

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Field Guide to Common Macrofungi in Eastern Forests and Their Ecosystem Functions

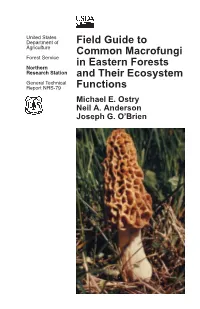

United States Department of Field Guide to Agriculture Common Macrofungi Forest Service in Eastern Forests Northern Research Station and Their Ecosystem General Technical Report NRS-79 Functions Michael E. Ostry Neil A. Anderson Joseph G. O’Brien Cover Photos Front: Morel, Morchella esculenta. Photo by Neil A. Anderson, University of Minnesota. Back: Bear’s Head Tooth, Hericium coralloides. Photo by Michael E. Ostry, U.S. Forest Service. The Authors MICHAEL E. OSTRY, research plant pathologist, U.S. Forest Service, Northern Research Station, St. Paul, MN NEIL A. ANDERSON, professor emeritus, University of Minnesota, Department of Plant Pathology, St. Paul, MN JOSEPH G. O’BRIEN, plant pathologist, U.S. Forest Service, Forest Health Protection, St. Paul, MN Manuscript received for publication 23 April 2010 Published by: For additional copies: U.S. FOREST SERVICE U.S. Forest Service 11 CAMPUS BLVD SUITE 200 Publications Distribution NEWTOWN SQUARE PA 19073 359 Main Road Delaware, OH 43015-8640 April 2011 Fax: (740)368-0152 Visit our homepage at: http://www.nrs.fs.fed.us/ CONTENTS Introduction: About this Guide 1 Mushroom Basics 2 Aspen-Birch Ecosystem Mycorrhizal On the ground associated with tree roots Fly Agaric Amanita muscaria 8 Destroying Angel Amanita virosa, A. verna, A. bisporigera 9 The Omnipresent Laccaria Laccaria bicolor 10 Aspen Bolete Leccinum aurantiacum, L. insigne 11 Birch Bolete Leccinum scabrum 12 Saprophytic Litter and Wood Decay On wood Oyster Mushroom Pleurotus populinus (P. ostreatus) 13 Artist’s Conk Ganoderma applanatum -

SOMA News March 2011

VOLUME 23 ISSUE 7 March 2011 SOMA IS AN EDUCATIONAL ORGANIZATION DEDICATED TO MYCOLOGY. WE ENCOURAGE ENVIRONMENTAL AWARENESS BY SHARING OUR ENTHUSIASM THROUGH PUBLIC PARTICIPATION AND GUIDED FORAYS. WINTER/SPRING 2011 SPEAKER OF THE MONTH SEASON CALENDAR March Connie and Patrick March 17th » Meeting—7pm —“A Show and Tell”— Sonoma County Farm Bureau Speaker: Connie Green & Patrick March 17th—7pm Hamilton Foray March. 19th » Salt Point April April 21st » Meeting—7pm Sonoma County Farm Bureau Speaker: Langdon Cook Foray April 23rd » Salt Point May May 19th » Meeting—7pm Sonoma County Farm Bureau Speaker: Bob Cummings Foray May: Possible Morel Camping! eparated at birth but from the same litter Connie Green and Patrick Hamilton have S traveled (endured?) mushroom journeys together for almost two decades. They’ve been to the humid and hot jaguar jungles of Chiapas chasing tropical mushrooms and to EMERGENCY the cloud forests of the Sierra Madre for boletes and Indigo milky caps. In the cold and wet wilds of Alaska they hiked a spruce and hemlock forest trail to watch grizzly bears MUSHROOM tearing salmon bellies just a few yards away. POISONING IDENTIFICATION In the remote Queen Charlotte Islands their bush plane flew over “fields of golden chanterelles,” landed on the ocean, and then off into a zany Zodiac for a ride over a cold After seeking medical attention, contact and roiling sea alongside some low flying puffins to the World Heritage Site of Ninstints. Darvin DeShazer for identification at The two of them have gazed at glaciers and berry picked on muskeg bogs. More than a (707) 829-0596. -

Peptide Chemistry up to Its Present State

Appendix In this Appendix biographical sketches are compiled of many scientists who have made notable contributions to the development of peptide chemistry up to its present state. We have tried to consider names mainly connected with important events during the earlier periods of peptide history, but could not include all authors mentioned in the text of this book. This is particularly true for the more recent decades when the number of peptide chemists and biologists increased to such an extent that their enumeration would have gone beyond the scope of this Appendix. 250 Appendix Plate 8. Emil Abderhalden (1877-1950), Photo Plate 9. S. Akabori Leopoldina, Halle J Plate 10. Ernst Bayer Plate 11. Karel Blaha (1926-1988) Appendix 251 Plate 12. Max Brenner Plate 13. Hans Brockmann (1903-1988) Plate 14. Victor Bruckner (1900- 1980) Plate 15. Pehr V. Edman (1916- 1977) 252 Appendix Plate 16. Lyman C. Craig (1906-1974) Plate 17. Vittorio Erspamer Plate 18. Joseph S. Fruton, Biochemist and Historian Appendix 253 Plate 19. Rolf Geiger (1923-1988) Plate 20. Wolfgang Konig Plate 21. Dorothy Hodgkins Plate. 22. Franz Hofmeister (1850-1922), (Fischer, biograph. Lexikon) 254 Appendix Plate 23. The picture shows the late Professor 1.E. Jorpes (r.j and Professor V. Mutt during their favorite pastime in the archipelago on the Baltic near Stockholm Plate 24. Ephraim Katchalski (Katzir) Plate 25. Abraham Patchornik Appendix 255 Plate 26. P.G. Katsoyannis Plate 27. George W. Kenner (1922-1978) Plate 28. Edger Lederer (1908- 1988) Plate 29. Hennann Leuchs (1879-1945) 256 Appendix Plate 30. Choh Hao Li (1913-1987) Plate 31. -

87197-8Fqws.Pdf

VBSK utflykt Billingen 3/9-11 Namn på latin Namn på svenska Agaricus urinascens Vit kungschampinjon Amanita battarae Zonkamskivling Amanita citrina Vitgul flugsvamp Amanita fulva Brun kamskivling Amanita muscaria Röd flugsvamp Amanita pantherina Panterflugsvamp Amanita phalloides Lömsk flugsvamp Amanita phalloides var. alba Lömsk flugsvamp var alba Amanita regalis Brun flugsvamp Amanita rubescens Rodnande flugsvamp Amanita spissa Gråfotad flugsvamp Amanita vaginata Grå kamskivling Amanita virosa Vit flugsvamp Armillaria mellea/s.l. Honungsskivlinggruppen Artomyces pyxidatus Kandelabersvamp Bjerkandera adusta Svedticka Boletus badius Brunsopp Boletus calopus Bittersopp Boletus edulis Stensopp Boletus luridiformis Blodsopp Boletus pascuus Rutsopp Boletus pruinatus Boksopp Boletus subtomentosus Sammetssopp Calvatia excipuliformis Långfotad röksvamp Cantharellus cibarius Kantarell Cantharellus melanoxeros Svartnande kantarell Cantharellus tubaeformis Trattkantarell Chlorociboria aeruginascens Grönskål Clavaria vermicularis Maskfingersvamp Clavulina cristata Kamfingersvamp Clavulinopsis corniculata Ängsfingersvamp Clavulinopsis helveola Hagfingersvamp Clitocybe gibba Sommartrattskivling Clitocybe odora Grön trattskivling Coprinus comatus Fjällig bläcksvamp Coprinus micaceus Glitterbläcksvamp Cordyceps militaris Röd larvklubba Cortinarius anomalus Björkspindling Cortinarius anthracinus Purpurbrun spindling Cortinarius bivelus Hålspindling Cortinarius bolaris Brokspindling Cortinarius brunneus Umbraspindling Cortinarius caninus Granspindling -

Four Newly Recorded Amanita Taxa from India

BIODIVERSITAS ISSN: 1412-033X Volume 17, Number 1, April 2016 E-ISSN: 2085-4722 Pages: 342-348 DOI: 10.13057/biodiv/d170146 Four newly recorded Amanita taxa from India YADWINDER SINGH♥, MUNRUCHI KAUR Department of Botany, Punjabi University, University College of Engineering Rd, Urban Estate Phase II, Patiala-147002, Punjab, India. Tel.::+91 175 304 6265, email: [email protected] Manuscript received: 9 March 2015. Revision accepted: 16 April 2016. Abstract. Singh Y, Kaur M. 2016. Four newly recorded Amanita taxa from India. Biodiversitas 17: 342-348. During the fungal forays in district Himachal Pradesh of North Western India, four unrecorded taxa of Amanita were collected. They are Amanita flavoconia var. flavoconia, A. flavoconia var. inquinata, A. pilosella f. pilosella and A. porphyria. A. flavoconia var. flavoconia is distinctive in having a brilliant yellow to yellow orange cap, with white lamellae and a stipe base turning light brownish on injury. Whereas. A. flavoconia var. inquinata possesses brownish orange to yellowish orange to orange yellow, subvicid pileus, having white to pastel yellow stipe, annulus grayish yellow, superior and volva forming broken rings of yellow patches around the bulb. A. pilosella f. pilosella unique in possessing grayish brown or brownish beige pileus having thick irregular warts and white lamellae edges. A. porphyria is represented by nonstriate pileus margin, off white stipe, decorated with grayish squamules, with violaceous tinge and has a marginate bulb, annulus is persistent, off white above and light grey below and volva is friable, as grey, cottony mass at the margin of the bulb. Keywords: Amanitaceae, new record, India, taxonomy INTRODUCTION microscope (Olympus) on 100x and 40x by cutting free hand sections of revived part of the dried specimen and The genus Amanita belongs to the family Amanitaceae staining them in 1% cotton blue or 2% congo red. -

Forest Fungi in Ireland

FOREST FUNGI IN IRELAND PAUL DOWDING and LOUIS SMITH COFORD, National Council for Forest Research and Development Arena House Arena Road Sandyford Dublin 18 Ireland Tel: + 353 1 2130725 Fax: + 353 1 2130611 © COFORD 2008 First published in 2008 by COFORD, National Council for Forest Research and Development, Dublin, Ireland. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, or stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, electrostatic, magnetic tape, mechanical, photocopying recording or otherwise, without prior permission in writing from COFORD. All photographs and illustrations are the copyright of the authors unless otherwise indicated. ISBN 1 902696 62 X Title: Forest fungi in Ireland. Authors: Paul Dowding and Louis Smith Citation: Dowding, P. and Smith, L. 2008. Forest fungi in Ireland. COFORD, Dublin. The views and opinions expressed in this publication belong to the authors alone and do not necessarily reflect those of COFORD. i CONTENTS Foreword..................................................................................................................v Réamhfhocal...........................................................................................................vi Preface ....................................................................................................................vii Réamhrá................................................................................................................viii Acknowledgements...............................................................................................ix -

And Interspecific Hybridiation in Agaric Fungi

Mycologia, 105(6), 2013, pp. 1577–1594. DOI: 10.3852/13-041 # 2013 by The Mycological Society of America, Lawrence, KS 66044-8897 Evolutionary consequences of putative intra- and interspecific hybridization in agaric fungi Karen W. Hughes1 to determine the outcome of hybridization events. Ronald H. Petersen Within Armillaria mellea and Amanita citrina f. Ecology and Evolutionary Biology, University of lavendula, we found evidence of interbreeding and Tennessee, Knoxville, Tennessee 37996-1100 recombination. Within G. dichrous and H. flavescens/ D. Jean Lodge chlorophana, hybrids were identified but there was Center for Forest Mycology Research, USDA-Forest no evidence for F2 or higher progeny in natural Service, Northern Research Station, Box 137, Luquillo, populations suggesting that the hybrid fruitbodies Puerto Rico 00773-1377 might be an evolutionary dead end and that the Sarah E. Bergemann genetically divergent Mendelian populations from which they were derived are, in fact, different species. Middle Tennessee State University, Department of Biology, PO Box 60, Murfreesboro Tennessee 37132 The association between ITS haplotype divergence of less than 5% (Armillaria mellea 5 2.6% excluding Kendra Baumgartner gaps; Amanita citrina f. lavendula 5 3.3%) with the USDA-Agricultural Research Service, Department of presence of putative recombinants and greater than Plant Pathology, University of California, Davis, California 95616 5% (Gymnopus dichrous 5 5.7%; Hygrocybe flavescens/ chlorophana 5 14.1%) with apparent failure of F1 2 Rodham E. Tulloss hybrids to produce F2 or higher progeny in popula- PO Box 57, Roosevelt, New Jersey 08555-0057 tions may suggest a correlation between genetic Edgar Lickey distance and reproductive isolation. -

Response of Ectomycorrhizal Fungal Fruiting to Nitrogen And

RESPONSE OF ECTOMYCORRHIZAL FUNGAL FRUITING TO NITROGEN AND PHOSPHORUS ADDITIONS IN BARTLETT EXPERIMENTAL FOREST, NEW HAMPSHIRE By Claudia N. Victoroff A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the Master of Science Degree State University of New York College of Environmental Science and Forestry Syracuse, New York Department of Environmental and Forest Biology Approved by: Thomas R. Horton, Major Professor Theodore Dibble, Examining Committee Chairperson Melissa Fierke, Department Chairperson S. Scott Shannon, Dean, the Graduate School Acknowledgments Throughout the course of my master’s I have benefitted from the support of my lab mates, friends, and loved ones. I owe so much to my mentor Dr. Tom Horton. Tom has helped me to grow into a scientist. I entered ESF the summer after finishing my undergraduate and Tom’s guidance has helped me to develop away from insecurity and (closer) to self-directedness. The lab culture that Tom inspires is a cooperative and productive work environment and I am so thankful that I was able to be a part of it. The ESF community is unique. The curious minds of the undergraduates have inspired me, and the expertise of the faculty has challenged and motivated me. I have been supported through teaching assistantships by Tom (EFB 320 General Ecology Laboratory) and by Dr. Stewart Diemont (EFB 120 Global Environments Lecture). Tom and Stew have been excellent role models for me to adapt my own teaching style from. I am thankful for my graduate committee. Together my committee has directed my research and each member has benefitted my academic career significantly. -

Natur Und Heimat Floristische, Faunistische Und Ökologische Berichte

Natur und Heimat Floristische, faunistische und ökologische Berichte Herausgeber Westfälisches Museum für Naturkunde, Münster - Landschaftsverband Westfalen-Lippe - Schriftleitung: Dr. Brunhild Gries 54. Jahrgang 1994 Inhaltsverzeichnis Botanik Birken, S. : Die Mauerflora des Klosters Gravenhorst/Kreis Steinfurt. 115 G e r i n g h o ff, H. & F.J.A. D an i e 1 s. : Das Gentiano-Koelerietum grostietosum Korneck 1960 der Briloner Hochfläche. ..................................................................... 103 Ha p p e, J .: Verbreitung der Sommerlinde (Tilia platyphyllos, Scop.) in Nordrhein- Westfalen ........................................................................................ .......................... .. Lien e n b ecke r, H: Zur Ausbreitung des Kletternden Lerchensporns (Ceratocap- nos claviculata (L.) Liden) in Westfalen. .................... ............................................... 97 Raab e, U.: 100 Jahre "Flora von Westfalen" von Konrad Beckhaus.. ........ .......... ..... 11 Runge, F. : Neue Beiträge zur Flora Westfalens IV. .................. ............. ................... 33 R u n g e , F. : Der Vegetationswechsel nach einem tiefgreifenden Heidebrand II. .. 81 S o n n e b o r n , 1. & W. : Bortychium simplex Hitchcock - Einfache Mondraute: Der Fund einer verschollenen oder ausgestorbenen Pflanzenart auf dem Truppenübungs- platz "Sennelager". ...... .. ...................................................... ........................................ 25 Zoologie Bußmann, M. : Erstnachweis von Agapanthia cardui -

Universidad Mariano Gálvez De Guatemala Facultad De Ciencias Jurídicas Y Sociales Escuela De Ciencias Criminológicas Y Criminalísticas

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES ESCUELA DE CIENCIAS CRIMINOLÓGICAS Y CRIMINALÍSTICAS ESTUDIO CRIMINOLÓGICO Y CRIMINALÍSTICO DE RIESGOS DEL CONSUMO DE HONGOS TÓXICOS Y POTENCIALMENTE TÓXICOS MODULO: Amanita regalis BLANCA ESTELA ASENCIO QUIÑONEZ GUATEMALA, OCTUBRE 2014 UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES ESCUELA DE CIENCIAS CRIMINOLÓGICAS Y CRIMINALÍSTICAS ESTUDIO CRIMINOLÓGICO Y CRIMINALÍSTICO DE RIESGOS DEL CONSUMO DE HONGOS TÓXICOS Y POTENCIALMENTE TÓXICOS MODULO: Amanita regalis TESIS DE LICENCIATURA PRESENTADA POR BLANCA ESTELA ASENCIO QUIÑONEZ PREVIO A OPTAR AL TITULO DE LICENCIADO EN CIENCIAS CRIMINOLOGICAS Y CRIMINALISTICAS GUATEMALA, OCTUBRE 2014 1. INTRODUCCION A. Enfoque Introductorio El Seminario denominado “ESTUDIO CRIMINOLÓGICO Y CRIMINALÍSTICO DE RIESGOS DEL CONSUMO DE HONGOS TÓXICOS Y POTENCIALMENTE TÓXICOS” fue seleccionado como tema de Tesis por el grupo de alumnos del Seminario en virtud de la importancia y peligro que reviste el consumo de los mismos, por la gran variedad de especies de hongos que existen y por la gravedad de las intoxicaciones que producen en una persona luego de su ingesta, llegando a provocar la muerte en algunos casos. Las setas tóxicas pueden provocar diversos trastornos en función de la toxina que contengan. Aunque los hongos superiores no se encuentran en alta proporción en la dieta humana, presentan un alto riesgo tóxico, principalmente por la frecuencia de la intoxicación, incluso con una alta fatalidad, en relación al número de personas expuestas. Debido a que las distintas especies de hongos varían ampliamente en las toxinas que contienen y porque identificarlas con certeza es difícil, se utiliza la clínica más que un sistema taxonómico de clasificación. -

Toxic Fungi of Western North America

Toxic Fungi of Western North America by Thomas J. Duffy, MD Published by MykoWeb (www.mykoweb.com) March, 2008 (Web) August, 2008 (PDF) 2 Toxic Fungi of Western North America Copyright © 2008 by Thomas J. Duffy & Michael G. Wood Toxic Fungi of Western North America 3 Contents Introductory Material ........................................................................................... 7 Dedication ............................................................................................................... 7 Preface .................................................................................................................... 7 Acknowledgements ................................................................................................. 7 An Introduction to Mushrooms & Mushroom Poisoning .............................. 9 Introduction and collection of specimens .............................................................. 9 General overview of mushroom poisonings ......................................................... 10 Ecology and general anatomy of fungi ................................................................ 11 Description and habitat of Amanita phalloides and Amanita ocreata .............. 14 History of Amanita ocreata and Amanita phalloides in the West ..................... 18 The classical history of Amanita phalloides and related species ....................... 20 Mushroom poisoning case registry ...................................................................... 21 “Look-Alike” mushrooms ..................................................................................... -

Naturstoffe Im Chemieunterricht: Chemie Mit Pilzen

Neue experimentelle Designs zum Thema Naturstoffe im Chemieunterricht: Chemie mit Pilzen DISS,RTATI.N 0ur ,rlangung des akademischen Grades doctor rerum naturalium 1Dr. rer. nat.2 vorgelegt dem Rat der Chemisch -Geowissenschaftlichen Fakultt der Friedrich-Schiller-Universitt Jena von Jan-Markus Teuscher ge oren am 11.08.1972 in (arl-Mar)-Stadt Gutachter: 1: Prof. Dr. Volker Woest, Arbeitsgruppe Chemiedidaktik 2: Dr. Dieter Weiß, Institut für Organische und Makromolekulare Chemie Tag der öffentlichen Verteidigung: 25.05.2011 Inhaltsverzeichnis S e i t e 3 Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis ............................................................................................................. 5 Tabellenverzeichnis .................................................................................................................. 5 1 Einleitung und Zielsetzung ................................................................................................. 7 2 Biologische Grundlage ....................................................................................................... 9 2.1 Betrachtung der Pilze im Wandel der Zeit .................................................................. 9 2.1.1 Vorgeschichtliche Zeit ......................................................................................... 9 2.1.2 Europäisches Altertum – Anfänge der Naturwissenschaft ................................... 9 2.1.3 Mittelalterliche Scholastik .................................................................................