La Situación Del Mundo 2003

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

SONIC POLITICS and the EZLN by Jeremy Oldfield a Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requir

THE INSURGENT MICROPHONE: SONIC POLITICS AND THE EZLN by Jeremy Oldfield A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Bachelor of Arts with Honors in American Studies WILLIAMS COLLEGE Williamstown, Massachusetts May 6,2005 Acknowledgements My name stands alone on the title page. jE~toes una rnentira enovrne! Each one of these people should be listed alongside: Cass Cleghorn, my advisor, for inviting me to take some serious literary risks; for meeting at the oddest hours to casually restructure the entire thing; for yelling "jDeja de pintav la Mona!"; for her infectious curiosity; and for sharing her tunes. My brother Ben, for flying to Chiapas with me last January, and for telling me to chill out and start this thing. Sergio Beltrhn, for his stories - and that shot of mezcal. Bryan Garman, my high school history teacher, for attuning my ears to the power hiding in things that rock. The 2003 International Honors Program "Indigenous Perspectives" crew. Tracey, for enduring my frustrated rants; for editing my introduction and suggesting, in vain, that I remove a questionably appropriate sentence; and for bringing me food that last week, when I became a hairy, unruly hermit. Payson, for barging in so often to call me boring, and for filling the hallway with banjo riffs at 4am. Gene Bell-Villada, my sophomore year Spanish professor, for sending this scared, ill-prepared, young gringo to Guatemala two years ago. My dad, for playing me Richard Farifia's "Pack Up Your Sorrows" on the dulcimer eighteen years ago. It was the first song that gave me goose bumps. -

Protestantism in Oaxaca, 1920-1995 Kathleen Mcintyre

University of New Mexico UNM Digital Repository History ETDs Electronic Theses and Dissertations 1-31-2013 Contested Spaces: Protestantism in Oaxaca, 1920-1995 Kathleen McIntyre Follow this and additional works at: https://digitalrepository.unm.edu/hist_etds Recommended Citation McIntyre, Kathleen. "Contested Spaces: Protestantism in Oaxaca, 1920-1995." (2013). https://digitalrepository.unm.edu/hist_etds/ 54 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Electronic Theses and Dissertations at UNM Digital Repository. It has been accepted for inclusion in History ETDs by an authorized administrator of UNM Digital Repository. For more information, please contact [email protected]. Kathleen Mary McIntyre Candidate Department of History Department This dissertation is approved, and it is acceptable in quality and form for publication: Approved by the Dissertation Committee: Linda Hall, Chairperson Manuel García y Griego Elizabeth Hutchison Cynthia Radding Les W. Field i CONTESTED SPACES: PROTESTANTISM IN OAXACA, 1920-1995 by KATHLEEN MARY MCINTYRE B.A., History and Hispanic Studies, Vassar College, 2001 M.A., Latin American Studies, University of New Mexico, 2005 DISSERTATION Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy History The University of New Mexico Albuquerque, New Mexico December, 2012 ii DEDICATION To my mother, Cassie Tuohy McIntyre, for always believing in me. Many thanks. Do mo mháthair dhílis, Cassie Tuohy McIntyre, a chreid ionamsa ó thús. Míle buíochas. iii ACKNOWLEDGEMENTS It truly takes a pueblo to complete a dissertation. I am indebted to a long list of individuals and institutions in the United States and Mexico for supporting me throughout my investigation of religious conflict in Oaxaca. -

The Indicenous Presence in Rubén D a ~ O and Ernesto

THE INDICENOUS PRESENCE IN RUBÉN DA~OAND ERNESTO CARDENAL John Andrew Morrow A thesis submitted in confonnity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Graduate Department of Spanish and Portuguese University of Toronto O Copyright by John A. Morrow, 2000 National Library Bibliothèque nationale 1+1 of,,, du Canada Acquisitions and Acquisitions et Bibliographie Services services bibliographiques 395 Wellington Street 395. rwWellington OltawaON KlAW OMwaON KlAW canada canada The author has granted a non- L'auteur a accordé une licence non exclusive Licence aiiowing the exclusive permettant à la National Library of Canada to Bibliothèque nationale du Canada de reproduce, loan, distribute or seil reproduire, prêter, distribuer ou copies of ths thesis in microform, vendre des copies de cette thèse sous paper or electronic formats. la forme de microfiche/film, de reproduction sur papier ou sur format électronique. The author retains ownership of the L'auteur conserve la propriété du copyright in this thesis. Neither the droit d'auteur qui protège cette thèse. thesis nor substantial extracts fiom it Ni la thèse ni des extraits substantiels may be printed or otherwise de celle-ci ne doivent être imprimés reproduced without the author's ou autrement reproduits sans son permission. autorisation. .. 11 ABSTRACT The Indigenous Presence in Rubén Dario and Emesto Cardenal. Morrow, John A., Ph-D. University of Toronto, 2000.346pp. Director: Keith Ellis. This dissertation examines the indigenous presence in the poetry of Rubén Dario and Emesto Cardenal. It is divided into two sections, the fkst dealing with Dario and the second with Cardenal. In both sections the literary analysis is preceeded by a critical contextuaiization. -

Dorothy Sloan Books – Catalogue 5 (5/88)

Dorothy Sloan Books – Catalogue 5 (5/88) 1. ABERT, J. W. Message...Communicating a Report of an Expedition...on the Upper Arkansas and through the Country of the Camanche Indians, in the Fall of the Year 1845. Washington: S438, 1846. 75 pp., 11 hand-colored lithographs, folding chart, large folding map. 8vo, original full diced brown morocco gilt (expertly rebacked, original spine preserved). A very fine copy, the beautifully colored plates superb. Very rare with colored plates--only Abert's presentation copies had color plates, and the 2 other such copies we trace are incomplete. First edition. Alliot, p. 17. Bennett, p. 1: "Very fine colored lithographic plates." Graff 6. Howes A10. Plains & Rockies IV:120: "The report begins on August 9, 1845, at Bent's Fort. The party traveled south to the Raton Mountains and thence down the Canadian River, returning through the Creek Nation and arriving at Fort Gibson on October 21." Wheat, Mapping the Transmississippi West 489 & p. 194. "Abert's carefully drawn map provided authoritative information about the north Texas country...His map was important because it was the first trustworthy representation of the Canadian River region...Abert's descriptions of Indians, both pictorially and in the text of his report, provided [for] the first time [to] the federal government...data on the Kiowas and Comanches from one of its own agents. His descriptions of the hostile Comanches and Kiowas, if they discouraged settlement, served a practical purpose...He brought to his western survey a kind of enlightened, almost pragmatic, common sense, in that he noted the regional geography with an eye to everything that would contribute toward the possible solution of the problem of settlement and national development in the particular area" (Goetzmann, Army Exploration, pp. -

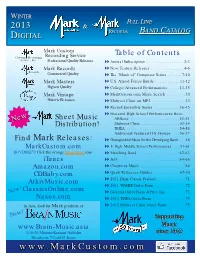

Digital Band Catalog V2 2012

WWINTERINTER FFULLULL LLINEINE 20132013 && RRECORDSECORDS BBANDAND CCATALOGATALOG DDIGITALIGITAL Mark Custom Table of Contents Custom Recording Recording Service Service, Inc. Professional Quality Releases Annual Subscription . 2-3 Mark Records New/Feature Releases . 4-6 Records Commercial Quality The “Music of” Composer Series . 7-10 Mark Masters U.S. Armed Forces Bands . 11-12 Highest Quality College/Advanced Performances . 13-35 Mark Vintage MarkCustom.com Music Search . 20 Historic Re-issues Midwest Clinic on MP3 . 32 Recital/Ensemble Series . 36-45 Featured High School Performances from: New Sheet Music All-State . 45-51 Distribution! Midwest Clinic . 51-54 TMEA . 54-56 Additional/Featured H.S. Groups . 56-57 Find Mark Releases: Distinguished Music for the Developing Band . 58 MarkCustom.com Jr. High/Middle School Performances . 57-61 BUY DIRECT! Click the orange Music Store icon. Marching Band . 62-63 iTunes Jazz . 64-66 Amazon.com Christmas Music . 66 CDBaby.com Quick Reference Guides . 67-70 ArkivMusic.com 2011 Dixie Classic Festival . 71 2011 WASBE Order Form . 72 New!ClassicsOnline.com General Order Form & Price List . 73 Naxos.com 2012 TMEA Order Form . 74 in Asia, look for Mark products at 2012 Midwest Clinic Order Form . 75 New! SupportingSupporting www.Brain-Music.asia MusicMusic 3-10-30 Minami-Kannon Nishi-ku sincesince 19621962 Hiroshima 733-0035 Japan www.MarkCustom.com Wind Band CD Subscription RECEIVE “Mark” CD Produced This Year! What is the “Mark CD Subscription?” The “Mark CD Subscription” includes CDs from conventions, universities, All-State recordings, Wind Band Festival CDs, and high quality high school projects. New Only $400 Reduced Price 13 CDs from The Midwest Clinic 2011 All Mark Masters & Mark Records University of Illinois David R. -

Reading Counts

Title Author Reading Level Sorted Alphabetically by Author's First Name Barn, The Avi 5.8 Oedipus The King (Knox) Sophocles 9 Enciclopedia Visual: El pla... A. Alessandrello 6 Party Line A. Bates 3.5 Green Eyes A. Birnbaum 2.2 Charlotte's Rose A. E. Cannon 3.7 Amazing Gracie A. E. Cannon 4.1 Shadow Brothers, The A. E. Cannon 5.5 Cal Cameron By Day, Spiderman A. E. Cannon 5.9 Four Feathers, The A. E. W. Mason 9 Guess Where You're Going... A. F. Bauman 2.5 Minu, yo soy de la India A. Farjas 3 Cat-Dogs, The A. Finnis 5.5 Who Is Tapping At My Window? A. G. Deming 1.5 Infancia animal A. Ganeri 2 camellos tienen joroba, Los A. Ganeri 4 Me pregunto-el mar es salado A. Ganeri 4.3 Comportamiento animal A. Ganeri 6 Lenguaje animal A. Ganeri 7 vida (origen y evolución), La A. Garassino 7.9 Takao, yo soy de Japón A. Gasol Trullols 6.9 monstruo y la bibliotecaria A. Gómez Cerdá 4.5 Podría haber sido peor A. H. Benjamin 1.2 Little Mouse...Big Red Apple A. H. Benjamin 2.3 What If? A. H. Benjamin 2.5 What's So Funny? (FX) A. J. Whittier 1.8 Worth A. LaFaye 5 Edith Shay A. LaFaye 7.1 abuelita aventurera, La A. M. Machado 2.9 saltamontes verde, El A. M. Matute 7.1 Wanted: Best Friend A. M. Monson 2.8 Secret Of Sanctuary Island A. M. Monson 4.9 Deer Stand A. -

LATIN Amfrican MUSIC: a Comipendium of BIBLIOGRAPHICAL AIDS for TEACHERS

11 LATIN AMfRICAN MUSIC: A COMiPENDIUM OF BIBLIOGRAPHICAL AIDS FOR TEACHERS THESIS Presented to the Graduate Council of the North Texas State Teachers College in Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of MASTER OF MUSIC By Lillian Sullivan Kee, B.S., M. A. Denton, Texas May, 1944 JL L " TABLE OF CONTENTS Chapter Page I. INTRODUCTION, DESCRIPTION AND NIEED OF THE PROBLEM . 1 II. SOCIAL SCIENCE STUDY UNITS . 0 . II III.s PROGRAMS, FIESTAS, PAN AMERICAN DAY 26 IV. OTHER ALLIED ARTS: COSTUPS, DRAMAS, GAMES, FOODS, DANCES . .. 42 V. MUSIC: VOCAL, INSTRUMENTAL, RADIO. 69 VI. FILMS AiD MUSIC RECORDS . 101 APPENDICES 0 . 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 . 0 0 127 iii CHAPTER I INTRODUCTION, DESCRIPTION AND NEED OF THE PROBLEM In this bibliography an attempt has been made to fur- nish references to teachers that may assist them to develop in the students: (1) an attitude of friendly interest which will help to link the Americas in mutual respect and to promote a better understanding of problems to be met; (2) to gain an understanding and appreciation of the back- ground of South American culture of today; (3) to become familiar with the folk music as well as the concert, both vocal and instrumental. The outcomes should result in an appreciation of the meaning of the term "good neighbor", and an appreciation of resemblances between the peoples of North, Central, and South America, and a knowledge of the historical factors that affect life in the different sections of these coun- tries and a knowledge of the products of the various coun- tries. -

University of Florida Thesis Or Dissertation Formatting

RESISTENCIA AL NEOLIBERALISMO Y LA MUJER EN LAS CRÓNICAS DE CRISTINA PACHECO By ESMERALDA DUARTE A DISSERTATION PRESENTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF THE UNIVERSITY OF FLORIDA IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY UNIVERSITY OF FLORIDA 2014 © 2014 Esmeralda Duarte To Javier González and María Duarte ACKNOWLEDGMENTS I would like to express my deepest gratitude to Dr. Efraín Barradas, my dissertation director and friend. He believed in me since the first time we met, and has supported me every step of the way. I would also like to thank Dr. Reynaldo Jiménez, Dr. Luis Álvarez Castro and Dr. Tace Hedrick for their comments and suggestions that greatly benefited this dissertation. Dr. Álvaro Félix Bolaños (1955-2007) deserves a special mentioning for his kindness and the life-changing advice he gave me during my years as a graduate student. I must acknowledge the Smarthers Library, its Latin American collection and the Library West for their amazing services that provided me with all the necessary books to complete this project. I also want to thank my friends and colleagues Beth Butler, Francisco Salgado- Robles, Carmen Sales, María Luisa Ruiz, Veronica Tienza and Belkis Suárez. I have always looked up to them when completing various phases of my dissertation. Martha Osorio, Paola Arboleda and Herlinda Flores have a special place in my graduate school memories for celebrating with me the completion of our ABD examinations. Finally, I am grateful to my brothers and sisters for their unconditional love and support. My mother has especially been by my side, enduring my academic preoccupations and celebrating my accomplishments. -

Lista Albmus-Titulos Por Interprete

Lista de Albums y Títulos por Artista 16389 11 - Celine Dion - The Power Of Love 33.30 minutos de merengue mix 100 Masterpieces 16390 12 - Bonnie Raitt - Longing In Their Hearts ( Album: 2188 en el CD: MP3Albms206 ) CD3 16391 13 - Barbra Streisand - Ordinary Miracles 36449 33.30 minutos de merengue mix ( Album: 525 en el CD: MP3Albms051 ) 7522 01 - Mozart - Eine Kleine Nachtmusik, 1st m2 Fast 2 Furious Soundtrack 50 Años De Bolero 7523 02 - Mozart - Piano Concerto No. 21 in C, 2n2 Fast 2 Furious Soundtrack 50 Años De Bolero 7524 03 - Mozart - The Marriage of Figaro Overtur( Album: 2066 en el CD: MP3Albms196 ) ( Album: 2058 en el CD: MP3Albms195 ) 7525 04 - Mozart - Flute Concerto No. 2 in D, 2nd 34598 01 - Intro - Ludacris 34406 01 - Besame en la boca - Pedro Infante 7526 05 - Mozart - Rondo Alla Turca, from Piano 34599 02 - Act a fool - Ludacris 34407 02 - Encadenados - Lucho Gatica 7527 06 - Mozart - Don Giovanni Overture 34600 03 - Represent - Trick Daddy 34408 03 - Desandando - Trio Los Panchos 7528 07 - Mozart - Horn Concerto No. 3 in E flat, 2 34601 04 - Slum - I-20 feat. Shawnna & Tity Boi 34409 04 - Piel canela - Los Panchos Y Eydie Gor 7529 08 - Mozart - Piano Concerto No. 23 in A, 1s 34602 05 - Pick up the phone - Tyrese & Ludacris f 34410 05 - Dos gardenias - Daniel Santos 7530 09 - Mozart - The Marriage of Figaro March 34603 06 - Hands in the air - 8 Ball 34411 06 - Toña la negra - Escarcha 7531 10 - Mozart - Serenatta Notturna 34604 07 - Gettin it - Chingy 34412 07 - Estrellita - Jose Mojica 34605 08 - Block reincarnated - Shawnna feat. -

AMS/SMT Nashville 2008 Abstracts

AMS/SMT Society for Music Theory ASHGATE American Musicological Society New Music Titles from Nashville 2008 6-9 November Ashgate Publishing… Abstracts Nicholas Maw: Odyssey Sgt. Pepper and the Beatles Kenneth Gloag It Was Forty Years Ago Today Landmarks in Music Since 1950 Edited by Olivier Julien Includes 31 music examples Ashgate Popular and Folk Music Series Jun 2008. 148 pgs. Hbk. 978-0-7546-3855-1 Includes 2 tables, 6 musical examples and 5 musical figures The Ashgate Aug 2008. 208 pgs. Hbk. 978-0-7546-6249-5 Research Companion to Japanese Music Musicological Identities Edited by Alison Tokita Essays in Honor of Susan McClary and David W. Hughes Edited by Jacqueline Warwick, SOAS Musicology Series Steven Baur and Raymond Knapp Includes 81 b&w illustrations May 2008. 288 pgs. Hbk. 978-0-7546-6302-7 and 112 music examples Oct 2008. 472 pgs. Hbk. 978-0-7546-5699-9 Thresholds: Rethinking Landscapes of the Mind: The Spirituality Through Music Program & Abstracts Marcel Cobussen Music of John McCabe Includes 10 b&w illustrations Edited by George Odam and 9 music examples Guildhall Research Studies: 6 Oct 2008. 182 pgs. Hbk. 978-0-7546-6479-6 Includes 36 b&w illustrations Pbk. 978-0-7546-6482-6 and 35 music examples Jul 2008. 276 pgs. Pbk. 978-0-7546-5816-0 Infant Musicality New Research Dark Side of the Tune: for Educators and Parents Popular Music and Violence Johannella Tafuri Bruce Johnson and Martin Cloonan, SEMPRE Studies in Ashgate Popular and Folk Music Series The Psychology of Music Includes 12 b&w illustrations 9 b&w illustrations, 5 graphs Nov 2008. -

NORTHWESTERN UNIVERSITY Decolonizing Nation-States in Latin/X America: Twenty First Century Postcolonial Constitutionalism and T

NORTHWESTERN UNIVERSITY Decolonizing Nation-States in Latin/x America: Twenty First Century Postcolonial Constitutionalism and the Paradoxes of (Trans)nationalism, 1989-2014 A DISSERTATION SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS for the degree DOCTOR OF PHILOSOPHY Field of Sociology By Ricardo Sánchez Cárdenas EVANSTON, ILLINOIS June 2017 2 © Copyright Ricardo Sánchez Cárdenas 2017 All Rights Reserved 3 ABSTRACT Decolonizing Nation-States in Latin/x America: Twenty First Century Postcolonial Constitutionalism and the Paradoxes of (Trans)nationalism, 1989-2014 Ricardo Sánchez Cárdenas This dissertation explores the renewed historical significance of the (geo)political1 demand to redraft national constitutions in the Americas. Building on previous2 work, my dissertation constructs a transnational lens to underline the intersectionality of the social struggles that catalyzed the Venezuelan Constituent Assembly process begun in 1999 and the Ecuadorian experience during 2007-2008: the first and the last processes behind what has been studied under the rubric of Latin American “neoconstitutionalism,” which I argue must be analyzed in relation to a broader postcolonial genealogy of constitution-making and grassroots organization. My historical-comparative approach points to the dual objective of documenting the contentious (geo)politics surrounding the last Venezuelan and Ecuadorian constituent assembly experiences (their origins and aftermath) while deconstructing (mis)representations of contemporary Latin/x -

A Musical Ethnography of the Kaapse Klopse Carnival in Cape Town, South Africa

DOCTOR OF PHILOSOPHY A musical ethnography of the Kaapse Klopse carnival in Cape Town, South Africa Gregory, Jonathan Award date: 2018 Awarding institution: Queen's University Belfast Link to publication Terms of use All those accessing thesis content in Queen’s University Belfast Research Portal are subject to the following terms and conditions of use • Copyright is subject to the Copyright, Designs and Patent Act 1988, or as modified by any successor legislation • Copyright and moral rights for thesis content are retained by the author and/or other copyright owners • A copy of a thesis may be downloaded for personal non-commercial research/study without the need for permission or charge • Distribution or reproduction of thesis content in any format is not permitted without the permission of the copyright holder • When citing this work, full bibliographic details should be supplied, including the author, title, awarding institution and date of thesis Take down policy A thesis can be removed from the Research Portal if there has been a breach of copyright, or a similarly robust reason. If you believe this document breaches copyright, or there is sufficient cause to take down, please contact us, citing details. Email: [email protected] Supplementary materials Where possible, we endeavour to provide supplementary materials to theses. This may include video, audio and other types of files. We endeavour to capture all content and upload as part of the Pure record for each thesis. Note, it may not be possible in all instances to convert analogue formats to usable digital formats for some supplementary materials.