Perspectives De Developpement Local De La Commune Rurale De Mantasoa

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Projet Arina

Jean-Pierre Bouillet, Alain Rasamindisa, Hery A. Rakotondraoelina et Serge Razafimahatratra Editeurs scientifiques Financé par l’Union européenne CAPITALISATION DES REALISATIONS ET DES ACQUIS DU PROJET ARINA Aménagement et Reboisements INtégrés dans le district d’Anjozorobe en bois-énergie Jean-Pierre Bouillet, Alain Rasamindisa, Hery A. Rakotondraoelina et Serge Razafimahatratra Editeurs scientifiques CAPITALISATION DES REALISATIONS ET DES ACQUIS DU PROJET ARINA Aménagement et Reboisements INtégrés dans le district d’Anjozorobe en bois-énergie Projet mis en œuvre par : Jean-Pierre Bouillet, Alain Rasamindisa, Hery A. Rakotondraoelina et Serge Razafimahatratra Editeurs scientifiques Financé par l’Union européenne CAPITALISATION DES REALISATIONS ET DES ACQUIS DU PROJET ARINA Aménagement et Reboisements INtégrés dans le district d’Anjozorobe en bois-énergie Ouvrage de synthèse édité à partir des résultats des travaux de recherche - action menés de 2015 à 2019 dans 3 districts et 8 communes de la région Analamanga à Madagascar. Avec la participation du Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD), du Centre National de la Recherche Appliquée au Développement Rural (FOFIFA), de l’Association PArticipation à la Gestion de l’Environnement (PARTAGE), des partenaires associés des Administrations malgaches chargées des Forêts (DGEF, DREED, CEDD), de l’Energie (MEEH) et des prestataires de service (Association LLD - Fampandrosoana Ifotony, ONG HARDI, Association Angovo Maharitra et Association YPA). Cette initiative rentre dans le cadre du contrat de subvention Union Européenne - CIRAD N° 2015/358-609 du 20 Avril 2019. Elle est issue de la réponse faite le 25/08/2014 par le CIRAD et ses partenaires FOFIFA et PARTAGE à l’appel à proposition EuropeAid/135-812/DD/ACT/MG sur le 10ème Fonds Européen de Développement. -

Small Hydro Resource Mapping in Madagascar

Public Disclosure Authorized Small Hydro Resource Mapping in Madagascar INCEPTION REPORT [ENGLISH VERSION] August 2014 Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized This report was prepared by SHER Ingénieurs-Conseils s.a. in association with Mhylab, under contract to The World Bank. It is one of several outputs from the small hydro Renewable Energy Resource Mapping and Geospatial Planning [Project ID: P145350]. This activity is funded and supported by the Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP), a multi-donor trust fund administered by The World Bank, under a global initiative on Renewable Energy Resource Mapping. Further details on the initiative can be obtained from the ESMAP website. This document is an interim output from the above-mentioned project. Users are strongly advised to exercise caution when utilizing the information and data contained, as this has not been subject to full peer review. The final, validated, peer reviewed output from this project will be a Madagascar Small Hydro Atlas, which will be published once the project is completed. Copyright © 2014 International Bank for Reconstruction and Development / THE WORLD BANK Washington DC 20433 Telephone: +1-202-473-1000 Internet: www.worldbank.org This work is a product of the consultants listed, and not of World Bank staff. The findings, interpretations, and conclusions expressed in this work do not necessarily reflect the views of The World Bank, its Board of Executive Directors, or the governments they represent. The World Bank does not guarantee the accuracy of the data included in this work and accept no responsibility for any consequence of their use. -

Memoire De C.A.P.E.N

UNIVERSITE D’ANTANANARIVO ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEPARTEMENT : EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE CENTRE D’ETUDE ET DE RECHERCHE EPS MEMOIRE DE C.A.P.E.N CONTRIBUTION A L’AMELIORATION DE LA CODIFICATION DU SPORT ASA TANY EN VUE DE SON INSTITUTIONNALISATION EN TANT QUE SPORT ET LOISIR PRESENTE PAR : RAMAHATRA MALALASOA 2005 1 UNIVERSITE D’ANTANANARIVO ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEPARTEMENT EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE CENTRE D’ETUDE ET DE RECHERCHE ENS. /EPS Promotion : « VARATRA » MEMOIRE DE FIN D’ETUDE POUR L’OBTENTION DU CERTIFICAT D’APTITUDE PEDAGOGIQUE DE L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE (CAPEN) « CONTRIBUTION A L’AMELIORATION DE LA CODIFICATION DU SPORT ASA TANY EN VUE DE SON INSTITUTIONNALISATION EN TANT QUE SPORT ET LOISIR » Présenté et soutenu publiquement le : 26 Octobre 2005 Par : RAMAHATRA Malalasoa Né le : 08 Mars 1978 A : Arivonimamo MEMBRE DU JURY : Président : ANDRIANAIVO Victorine Juge : RASOLONJATOVO Haingo Harinambinina Rapporteur : RAKOTONIAINA Jean Baptiste 2 TITRE : «CONTRIBUTION A L’ AMELIORATION DE LA CODIFICATION DU « SPORT ASA TANY » EN VUE DE SON INSTITUTIONALISATION EN TANT QUE SPORT ET LOISIR » AUTEUR : RAMAHATRA Malalasoa NOMBRE DE PAGES : 76 NOMBRE DE TABLEAUX : 10 RESUME : La richesse culturelle de Madagascar mérite une recherche particulière, au niveau de la tradition aussi bien que de sa civilisation. En effet, le présent mémoire essaie d’apporter des améliorations à la codification, de la pratique du sport asa tany que l’association sport asa tany Madagascar a déjà essayé dans quelques territoires malgache et ailleurs, mais elle n’est pas arrivée à le sportiviser comme le cas des autres sports traditionnels. De ce faite, l’existence des règlements officiels et uniques facilite l’organisation des championnats qui peut entraîner la naissance des clubs, les sections et la fédération sportive pour ce nouvel sport venant des paysans malgaches. -

Liste Des Communes Beneficiaires Au Financement Papsp-Fdl

LISTE DES COMMUNES BENEFICIAIRES AU FINANCEMENT PAPSP-FDL DATE Ordre de CATEG APPORT MONTANT TYPE RÉGION DISTRICT COMMUNE SOUS-PROJET MONTANT FDL MODE D'EXECUTION TYPE DE TRAVAUX SECTEUR Virement FDL vers ORIE COMMUNE TOTAL INFRASTRUCTURE TRESORS ALAOTRA MANGORO AMBATONDRAZAKA AMBANDRIKA CR 2 FANORENANA BIRAOM-POKOTANY AO AMBANIALA 15 000 000 480 15 000 480 TACHERON CONSTRUCTION GOUVERNANCE BUREAU FOKONTANY 26/04/2018 ALAOTRA MANGORO ANOSIBE AN'ALA AMBATOHARANANA CR 2 FANARENANA CEG AO AMBATOHARANANA 9 249 000 9 249 000 TACHERON REHABILITATION EDUCATION CEG 13/04/2018 ALAOTRA MANGORO ANOSIBE AN'ALA AMBATOHARANANA CR 2 FANARENANA LALANA 5 KM MAMPITOHY 5 751 000 5 751 000 HIMO/TACHERON REHABILITATION PISTE RURALE PISTE 13/04/2018 ALAOTRA MANGORO AMPARAFARAVOLA AMBATOMAINTY CR 2 FANITARANA SY FANARENANA BIRAON'NY KAOMININA 15 000 000 7 049 500 22 049 500 TACHERON REHABILITATION GOUVERNANCE BUREAU COMMUNE 13/04/2018 ALAOTRA MANGORO AMBATONDRAZAKA AMBATONDRAZAKA CU FANARENANA TRANO FIVORIAN'NY KAOMININA 15 000 000 15 000 000 TACHERON REHABILITATION GOUVERNANCE SALLE DE REUNION 28/03/2018 ALAOTRA MANGORO AMBATONDRAZAKA AMBATONDRAZAKA SUBURBAINE CR 1 FANARENANA TETEZANA TELO 15 000 000 2 TACHERON REHABILITATION PISTE RURALE PONT 13/04/2018 ALAOTRA MANGORO AMBATONDRAZAKA AMBATOSORATRA CR 2 FANORENANA LYCEE AO AMBATOSORATRA 15 000 000 15 730 900 30 730 900 TACHERON CONSTRUCTION EDUCATION LYCEE 13/04/2018 ALAOTRA MANGORO MORAMANGA AMBATOVOLA CR 2 FANARENANA CSB II AO AMBATOVOLA 15 000 000 13 018 15 013 018 TACHERON REHABILITATION SANTE CSB II 13/04/2018 -

Boissiera 71

Taxonomic treatment of Abrahamia Randrian. & Lowry, a new genus of Anacardiaceae BOISSIERA from Madagascar Armand RANDRIANASOLO, Porter P. LOWRY II & George E. SCHATZ 71 BOISSIERA vol.71 Director Pierre-André Loizeau Editor-in-chief Martin W. Callmander Guest editor of Patrick Perret this volume Graphic Design Matthieu Berthod Author instructions for www.ville-ge.ch/cjb/publications_boissiera.php manuscript submissions Boissiera 71 was published on 27 December 2017 © CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES DE LA VILLE DE GENÈVE BOISSIERA Systematic Botany Monographs vol.71 Boissiera is indexed in: BIOSIS ® ISSN 0373-2975 / ISBN 978-2-8277-0087-5 Taxonomic treatment of Abrahamia Randrian. & Lowry, a new genus of Anacardiaceae from Madagascar Armand Randrianasolo Porter P. Lowry II George E. Schatz Addresses of the authors AR William L. Brown Center, Missouri Botanical Garden, P.O. Box 299, St. Louis, MO, 63166-0299, U.S.A. [email protected] PPL Africa and Madagascar Program, Missouri Botanical Garden, P.O. Box 299, St. Louis, MO, 63166-0299, U.S.A. Institut de Systématique, Evolution, Biodiversité (ISYEB), UMR 7205, Centre national de la Recherche scientifique/Muséum national d’Histoire naturelle/École pratique des Hautes Etudes, Université Pierre et Marie Curie, Sorbonne Universités, C.P. 39, 57 rue Cuvier, 75231 Paris CEDEX 05, France. GES Africa and Madagascar Program, Missouri Botanical Garden, P.O. Box 299, St. Louis, MO, 63166-0299, U.S.A. Taxonomic treatment of Abrahamia (Anacardiaceae) 7 Abstract he Malagasy endemic genus Abrahamia Randrian. & Lowry (Anacardiaceae) is T described and a taxonomic revision is presented in which 34 species are recog- nized, including 19 that are described as new. -

Répartition De La Caisse-École 2020 Des Collèges D'enseignement

Repartition de la caisse-école 2020 des Collèges d'Enseignement Général DREN ALAOTRA-MANGORO CISCO AMBATONDRAZAKA Prestataire OTIV ALMA Commune Code Etablissement Montant AMBANDRIKA 503010005 CEG AMBANDRIKA 1 598 669 AMBATONDRAZAKA 503020018 C.E.G. ANOSINDRAFILO 1 427 133 AMBATONDRAZAKA 503020016 CEG RAZAKA 3 779 515 AMBATONDRAZAKA SUBURBAINE 503030002 C.E.G. ANDINGADINGANA 1 142 422 AMBATOSORATRA 503040001 CEG AMBATOSORATRA 1 372 802 AMBOHIBOROMANGA 503070012 CEG ANNEXE AMBOHIBOROMANGA 878 417 AMBOHIBOROMANGA 503150018 CEG ANNEXE MARIANINA 775 871 AMBOHIBOROMANGA 503150016 CEGFERAMANGA SUD 710 931 AMBOHIDAVA 503040017 CEG AMBOHIDAVA 1 203 171 AMBOHITSILAOZANA 503050001 CEG AMBOHITSILAOZANA 1 671 044 AMBOHITSILAOZANA CEG TANAMBAO JIAPASIKA 622 687 AMPARIHINTSOKATRA 503060013 CEG AMPARIHINTSOKATRA 1 080 499 AMPITATSIMO 503070001 CEG AMPITATSIMO 1 530 936 AMPITATSIMO 503070015 CEG ANNEXE AMBOHITANIBE 860 667 ANDILANATOBY 503080025 CEG ANDRANOKOBAKA 760 039 ANDILANATOBY 503080001 CEG ANDILANATOBY 1 196 620 ANDILANATOBY 503080026 CEG ANNEXE SAHANIDINGANA 709 718 ANDILANATOBY 503080027 CEG COMMUNAUTAIRE AMBODINONOKA 817 973 ANDILANATOBY 503080031 CEG COMMUNAUTAIRE MANGATANY 723 676 ANDILANATOBY 503080036 CEG COMMUNAUTAIRE RANOFOTSY 668 769 ANDROMBA 503090005 CEG ANDROMBA 1 008 043 ANTANANDAVA 503100020 CEG ANTANANDAVA 1 056 579 ANTSANGASANGA 503110004 CEG ANTSANGASANGA 757 763 BEJOFO 503120016 C.E.G. -

Le Charbon De Bois À Madagascar Entre Demande Urbaine Et Gestion Durable

Pierre Montagne, Serge Razafimahatratra, Alain Rasamindisa, Romain Crehay Editeurs scientifiques ARiNAARiNA LE CHARBON DE BOIS À MADAGASCAR entre demande urbaine et gestion durable CARAMCODEC CARbonisation AMéliorée et COntrôle forestier DECentralisé à Madagascar ARiNA (1) L E CHARBON DE BOIS À MADAGASCAR : entre demande urbaine et gestion durable (1) Arina – Raitra Ifotoran’Ny Aramaso © CITE ISBN : 978-2-915064-31-5 CITE Ambatonakanga, Rue Samuel Rahamefy, BP 74 Antananarivo, Madagascar [email protected] www.cite.mg CIRAD ISBN : 978-2-953057-25-6 CIRAD Madagascar, Département Forêt - U.R.P. Forêt et biodiversité, BP 853 Antananarivo, Madagascar www.cirad.mg www.caramcodec.com Pierre Montagne, Serge Razafimahatratra, Alain Rasamindisa, Romain Crehay Editeurs scientifiques ARiNA (1) L E CHARBON DE BOIS À MADAGASCAR : entre demande urbaine et gestion durable (1) Arina – Raitra Ifotoran’Ny Aramaso CIRAD PARTAGE FOFIFA CRA-W (Madagascar) (Madagascar) (Madagascar) (Belgique) Centre international de Association Participation Centre National de la Centre wallon de recherche agronomique à la Gestion de Recherche Appliquée au Recherches agronomiques pour le développement l’Environnement Développement Rural Département Génie rural BP 853 Amboditsiry lot II A 14 A Y Département Recherches Chaussée de Namur, 146 Antananarivo 101 Antananarivo 101 Forestière et Piscicole B-5030 Gembloux MADAGASCAR MADAGASCAR BP 904 - Ambatobe BELGIQUE Antananarivo 101 MADAGASCAR Ouvrage de synthèse édité à partir des résultats des travaux de recherche-action réalisés de 1999 à 2008 dans la région Boeny par les administrations malagasy chargées des forêts et de l’énergie financièrement appuyées par la Banque mondiale (1999 à 2002), l’Ambassade de France à Madagascar (2004 à 2006) et l’Union européenne (2007 à 2008) sous la coordination technique et scientifique du CIRAD, département Environnements et sociétés, du CRA-W Gembloux Belgique et du FOFIFA DRFP avec l’appui opérationnel de l’ONG PARTAGE. -

Madagascar CHRD Manjakandriana, Greening

Reducing UPOPs and Mercury Releases from The Health Sector in Africa Project Case Study - Madagascar CHRD Manjakandriana, greening health care in Madagascar Background Outcomes Manjakandriana Hospital, in the Analamanga region, is located 48 km • When the photovoltaic system became operational, electricity east of the capital Antananarivo. The hospital established units of consumption and hospital expenses were reduced by 90%. surgical radiography, laboratory, pediatric, and stomatology-dentistry in 2005 and became a District level 2 Hospital (CHD2). In 2015, it became a referral hospital at district level. The national road RN2 and the railway to Toamasina pass through the Manjakandriana district and the CHRD receives all the referred patients from the district. The CHRD has 45 beds and 8 units. As part the eight pilot health facilities benefiting from the GEF/HCWM project, the Centre Hospitalier Régional de District or Manjakandriana Hospital was equipped with a health care waste treatment facility in 2018. Due to unstable supply of the electricity and low income, the hospital requested a support to cover costs of electricity to be consumed by the non-incineration HCWM equipment—autoclave— supplied. Therefore, the project provided a 3 KVA photovoltaic system to compensate the energy consumption of the autoclave. Sustainability Strategy Implemented • It is important to establish close collaboration of the hospital’s management team between the District’s Department of Public Health, authority representing the Ministry of Public Health in the district. • In addition, the CHRD Manjakandriana Regional Hospital joined the Global Green Healthy Hospitals1—GGHH—network, coordinated by the project’s partner, NGO Health Care Without Harm. -

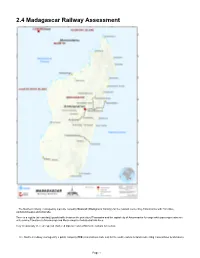

2.4 Madagascar Railway Assessment

2.4 Madagascar Railway Assessment - The Northern railway, managed by a private company Madarail (Madagascar Railway) for the network connecting Antananarivo with Tamatave, Ambatondrazaka and Antsirabe. There is a regular (at least daily) goods traffic between the port city of Toamasina and the capital city of Antananarivo for cargo while passenger trains are only serving Tamatave to Moramanga and Moramanga to Ambatrodrazaka lines. Very occasionally there are special chartered trips on restored Micheline railcars for tourists. - The Southern railway, managed by a public company FCE (Fianarantsoa Cote Est) for the south eastern network connecting Fianarantsoa to Manakara. Page 1 The southern line has regular passenger and cargo trains, which provides a slow but picturesque alternative to the recently rehabilitated road in the region. For more information on railway company contact details, please see the following link: Madagascar Railway Assessment Railway Companies and Consortia 4.2.7 Madagascar Railway Company Contact List Northern railway*: *During our study, Madarail was in the midst of restructuring, therefore, they did not want to share information, statistics or even contacts. All the information gathered and shared in this document comes exclusively from third parties or from data found on the internet. Madarail, was founded on October 10, 2002 following the decision of the Malagasy State to privatize the Malagasy National Railway Network1 (RNCFM). A concession agreement for the management of the North network is then established between the new private operator and the State. Madarail began operating the Northern railway network in Madagascar on 1 July 2003. In 2008, the Belgian operator Vecturis, already active in eight other African countries, became the majority shareholder of the company and the new railway operator. -

Taxic Richness Patterns and Conservation Evaluation of Madagascan Tiger Beetles (Coleoptera: Cicindelidae)

Journal of Insect Conservation 4: 109–128, 2000. © 2000 Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands. Taxic richness patterns and conservation evaluation of Madagascan tiger beetles (Coleoptera: Cicindelidae) Lantoniaina Andriamampianina1,∗, Claire Kremen2, Dick Vane-Wright3, David Lees4 & Vincent Razafimahatratra5,† 1Wildlife Conservation Society, BP 8500 Antananarivo 101, Madagascar 2Center for Conservation Biology and Wildlife Conservation Society, Department of Biological Sciences, Stanford University, Stanford, California 94305, U.S.A. 3Biogeography and Conservation Laboratory, Department of Entomology, 4Department of Palaeontology, The Natural History Museum, Cromwell Road, South Kensington, SW7 5BD, U.K. 5Facult´e des Sciences, Universit´e d’Antananarivo, Antananarivo 101, Madagascar ∗Author for correspondence (e-mail: [email protected]; phone/fax: 261-20-22-41174) †Deceased Received 12 March 1999; accepted 28 February 2000 Key words: biodiversity patterns, species richness, endemism, conservation priority areas, Madagascar Abstract Distributional ranges of 17 genera and 172 species of Malagasy tiger beetles (Coleoptera, Cicindelidae) have been compiled to determine patterns of species richness and endemism. These patterns reveal large sampling gaps, and potential priority areas for conservation action. Northern and south-western parts of the island are richer in genera, whereas eastern and especially northern parts of the rainforest show higher species richness, due to extensive radiations within the genera Pogonostoma and Physodeutera. A set of 23 areas are identified in this study as priority foci for tiger beetle conservation, and six general regions are bioinventory priorities. Introduction ecosystems), and species identifications were often uncertain. Except possibly for lemurs and birds, avail- The high level of biological diversity and local able data did not reflect the detailed distribution of the endemism in Madagascar reflects not only long iso- taxa (Ganzhorn et al. -

MADAGASCAR (! ANALANJIROFO Anove Manompana! !

M A D A G A S C A R - N o r t h e r n A r e a fh General Logistics Planning Map International Primary Road \! National Capital International (!o Airport Boundary Secondary Road !! Major Town Domestic Airport Region Boundary o Antsisikala ! o Tertiary Road ! Intermediate Airstrip Town District Boundary Track/Trail h h ! ! ! Port Small Town Water Body Antsahampano ! ! ( River crossing Antsiranana ( ! ANTSIRANANA I ĥ Main bridge (ferry) Village River o Date Created: 07 March 2017 Prepared by: OSEP GIS Data Sources: UNGIWG, GeoNames, GAUL, LC, © OpenStreetMap Contributors Contact: [email protected] Map Reference: The boundaries and names and the designations used on this map do not ANTSIRANANA II Website: www.logcluster.org MDG_GLPM_North_A2P imply official endorsement or acceptance by the United Nations. Anivorano Avaratra! ! Ambovonaomby ĥ Antsohimbondrona ! !h ! Antanambao ! Isesy Ampanakana ! o Ambilobe ! ! ĥ NOSY-BE Sangaloka Fasenina-Ampasy ĥ ! Beramanja ! Iharana o o (! ! ĥ !h !h! Hell-Ville Ampampamena o! ! VOHEMAR ĥ! Ambaliha AMBILOBE Fanambana ! Madirofolo ! Ambanja DIANA AMBANJA ! Masomamangy o Amboahangibe ! ! Bemanevika ! Ankasetra ĥ SAMBAVA ! Nosivolo h Sambava SAVA !o! o ! Doany ! Farahalana ! Marojala ( ( ĥ ! o Bealanana Analalava ! ! Ambatosia ! BEALANANA o Andapa ANDAPA ! Antsohihy ĥ ! Antsahanoro ! Manandriana ĥAntalaha !h ! o ! Andilambe !h Antsirabato ! Anjajavy o Matsoandakana ! ! Antsakabary ! ! o Anahidrano ! ! Marofinaritra Ambararata ANTSOHIHY BEFANDRIANA o NORD (Ambohitralanana ! ANALALAVA ! Befandriana ANTALAHA -

The Project on Master Plan Formulation for Economic Axis of Tatom (Antananarivo-Toamasina, Madagasikara)

Ministry of Regional Development, Building, Housing and Public Works (MAHTP) Government of the Republic of Madagascar The Project on Master Plan Formulation for Economic Axis of TaToM (Antananarivo-Toamasina, Madagasikara) Final Report Summary October 2019 Japan International Cooperation Agency (JICA) Oriental Consultants Global Co., Ltd. CTI Engineering International Co., Ltd. CTI Engineering Co., Ltd. EI JR 19-102 Ministry of Regional Development, Building, Housing and Public Works (MAHTP) Government of the Republic of Madagascar The Project on Master Plan Formulation for Economic Axis of TaToM (Antananarivo-Toamasina, Madagasikara) Final Report Summary October 2019 Japan International Cooperation Agency (JICA) Oriental Consultants Global Co., Ltd. CTI Engineering International Co., Ltd. CTI Engineering Co., Ltd. Currency Exchange Rates EUR 1.00 = JPY 127.145 EUR 1.00 = MGA 3,989.95 USD 1.00 = JPY 111.126 USD 1.00 = MGA 3,489.153 MGA 1.00 = JPY 0.0319 Average during the period between June 2018 and June 2019 Administrative Divisions of Madagascar The decentralised administrative divisions of Madagascar is divided into 22 regions which are further divided into 114 districts. The districts are further divided into communes and each communes into fokontany. Besides the decentralised administrative divisions, the country is subdivided into six provinces, divided into 24 prefectures. The prefectures are divided into 117 districts and further into arrondissements. The boundary of region and prefecture are same except for two prefectures Nosy