Les Impacts D'une Implantation Ancienne De L

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Perspectives De Developpement Local De La Commune Rurale De Mantasoa

Université d’Antananarivo ---------------- Année Universitaire 2002 – 2003 Faculté de Droit, d’Economie, ---------------- de Gestion et de Sociologie Promotion Sandratra ---------------- -------------- Département Economie -------------- PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT LOCAL DE LA COMMUNE RURALE DE MANTASOA Mémoire de Maîtrise Présenté par RASAMIZAFY TIANA FERRAND Encadreur : Monsieur Maminavalona RANDRETSA DOCTEUR Es-Sciences Economiques Date de soutenance : 15 Décembre 2003 REMERCIEMENT Mes vifs remerciements s’adressent à Dieu pour sa bonté, sa grâce, et sa miséricorde. Je tiens à remercier mes parents, ma sœur, et mes frères pour leur effort sans limite, leur encouragement et leur soutien durant mes études. Ma gratitude va également à la famille Rasamizafy et Tante Marthe pour leurs conseils, leurs suggestions, et leurs compréhensions ; et à la famille Andriamorasata Mamy pour leur aide matériel lors de la réalisation de ce travail. Je présente mes remerciements à la commune rurale de Mantasoa, à la Brigade de pêche et des ressources halieutiques de Mantasoa, à la Brigade des Eaux et Forêts de Manjakandriana, et à l’association FITEMAMI (Fikambanan’ny Terak’i Mantasoa sy Miadanandriana) pour leur accueil chaleureux et leur conseil. Merci au groupe A.K. Tous les enseignants qui m’ont formé et éduqué, je leur prie de trouver ici ma sincère reconnaissance. Je tiens à remercier particulièrement Monsieur Maminavalona RANDRETSA, qui est mon encadreur, d’avoir bien voulu consacrer son temps à me prodiguer des conseils. LISTE DES SIGLES ET -

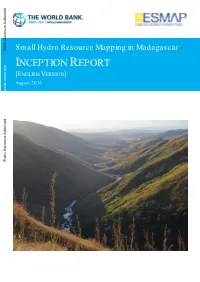

Small Hydro Resource Mapping in Madagascar

Public Disclosure Authorized Small Hydro Resource Mapping in Madagascar INCEPTION REPORT [ENGLISH VERSION] August 2014 Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized This report was prepared by SHER Ingénieurs-Conseils s.a. in association with Mhylab, under contract to The World Bank. It is one of several outputs from the small hydro Renewable Energy Resource Mapping and Geospatial Planning [Project ID: P145350]. This activity is funded and supported by the Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP), a multi-donor trust fund administered by The World Bank, under a global initiative on Renewable Energy Resource Mapping. Further details on the initiative can be obtained from the ESMAP website. This document is an interim output from the above-mentioned project. Users are strongly advised to exercise caution when utilizing the information and data contained, as this has not been subject to full peer review. The final, validated, peer reviewed output from this project will be a Madagascar Small Hydro Atlas, which will be published once the project is completed. Copyright © 2014 International Bank for Reconstruction and Development / THE WORLD BANK Washington DC 20433 Telephone: +1-202-473-1000 Internet: www.worldbank.org This work is a product of the consultants listed, and not of World Bank staff. The findings, interpretations, and conclusions expressed in this work do not necessarily reflect the views of The World Bank, its Board of Executive Directors, or the governments they represent. The World Bank does not guarantee the accuracy of the data included in this work and accept no responsibility for any consequence of their use. -

Memoire De C.A.P.E.N

UNIVERSITE D’ANTANANARIVO ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEPARTEMENT : EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE CENTRE D’ETUDE ET DE RECHERCHE EPS MEMOIRE DE C.A.P.E.N CONTRIBUTION A L’AMELIORATION DE LA CODIFICATION DU SPORT ASA TANY EN VUE DE SON INSTITUTIONNALISATION EN TANT QUE SPORT ET LOISIR PRESENTE PAR : RAMAHATRA MALALASOA 2005 1 UNIVERSITE D’ANTANANARIVO ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEPARTEMENT EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE CENTRE D’ETUDE ET DE RECHERCHE ENS. /EPS Promotion : « VARATRA » MEMOIRE DE FIN D’ETUDE POUR L’OBTENTION DU CERTIFICAT D’APTITUDE PEDAGOGIQUE DE L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE (CAPEN) « CONTRIBUTION A L’AMELIORATION DE LA CODIFICATION DU SPORT ASA TANY EN VUE DE SON INSTITUTIONNALISATION EN TANT QUE SPORT ET LOISIR » Présenté et soutenu publiquement le : 26 Octobre 2005 Par : RAMAHATRA Malalasoa Né le : 08 Mars 1978 A : Arivonimamo MEMBRE DU JURY : Président : ANDRIANAIVO Victorine Juge : RASOLONJATOVO Haingo Harinambinina Rapporteur : RAKOTONIAINA Jean Baptiste 2 TITRE : «CONTRIBUTION A L’ AMELIORATION DE LA CODIFICATION DU « SPORT ASA TANY » EN VUE DE SON INSTITUTIONALISATION EN TANT QUE SPORT ET LOISIR » AUTEUR : RAMAHATRA Malalasoa NOMBRE DE PAGES : 76 NOMBRE DE TABLEAUX : 10 RESUME : La richesse culturelle de Madagascar mérite une recherche particulière, au niveau de la tradition aussi bien que de sa civilisation. En effet, le présent mémoire essaie d’apporter des améliorations à la codification, de la pratique du sport asa tany que l’association sport asa tany Madagascar a déjà essayé dans quelques territoires malgache et ailleurs, mais elle n’est pas arrivée à le sportiviser comme le cas des autres sports traditionnels. De ce faite, l’existence des règlements officiels et uniques facilite l’organisation des championnats qui peut entraîner la naissance des clubs, les sections et la fédération sportive pour ce nouvel sport venant des paysans malgaches. -

Taxic Richness Patterns and Conservation Evaluation of Madagascan Tiger Beetles (Coleoptera: Cicindelidae)

Journal of Insect Conservation 4: 109–128, 2000. © 2000 Kluwer Academic Publishers. Printed in the Netherlands. Taxic richness patterns and conservation evaluation of Madagascan tiger beetles (Coleoptera: Cicindelidae) Lantoniaina Andriamampianina1,∗, Claire Kremen2, Dick Vane-Wright3, David Lees4 & Vincent Razafimahatratra5,† 1Wildlife Conservation Society, BP 8500 Antananarivo 101, Madagascar 2Center for Conservation Biology and Wildlife Conservation Society, Department of Biological Sciences, Stanford University, Stanford, California 94305, U.S.A. 3Biogeography and Conservation Laboratory, Department of Entomology, 4Department of Palaeontology, The Natural History Museum, Cromwell Road, South Kensington, SW7 5BD, U.K. 5Facult´e des Sciences, Universit´e d’Antananarivo, Antananarivo 101, Madagascar ∗Author for correspondence (e-mail: [email protected]; phone/fax: 261-20-22-41174) †Deceased Received 12 March 1999; accepted 28 February 2000 Key words: biodiversity patterns, species richness, endemism, conservation priority areas, Madagascar Abstract Distributional ranges of 17 genera and 172 species of Malagasy tiger beetles (Coleoptera, Cicindelidae) have been compiled to determine patterns of species richness and endemism. These patterns reveal large sampling gaps, and potential priority areas for conservation action. Northern and south-western parts of the island are richer in genera, whereas eastern and especially northern parts of the rainforest show higher species richness, due to extensive radiations within the genera Pogonostoma and Physodeutera. A set of 23 areas are identified in this study as priority foci for tiger beetle conservation, and six general regions are bioinventory priorities. Introduction ecosystems), and species identifications were often uncertain. Except possibly for lemurs and birds, avail- The high level of biological diversity and local able data did not reflect the detailed distribution of the endemism in Madagascar reflects not only long iso- taxa (Ganzhorn et al. -

MADAGASCAR (! ANALANJIROFO Anove Manompana! !

M A D A G A S C A R - N o r t h e r n A r e a fh General Logistics Planning Map International Primary Road \! National Capital International (!o Airport Boundary Secondary Road !! Major Town Domestic Airport Region Boundary o Antsisikala ! o Tertiary Road ! Intermediate Airstrip Town District Boundary Track/Trail h h ! ! ! Port Small Town Water Body Antsahampano ! ! ( River crossing Antsiranana ( ! ANTSIRANANA I ĥ Main bridge (ferry) Village River o Date Created: 07 March 2017 Prepared by: OSEP GIS Data Sources: UNGIWG, GeoNames, GAUL, LC, © OpenStreetMap Contributors Contact: [email protected] Map Reference: The boundaries and names and the designations used on this map do not ANTSIRANANA II Website: www.logcluster.org MDG_GLPM_North_A2P imply official endorsement or acceptance by the United Nations. Anivorano Avaratra! ! Ambovonaomby ĥ Antsohimbondrona ! !h ! Antanambao ! Isesy Ampanakana ! o Ambilobe ! ! ĥ NOSY-BE Sangaloka Fasenina-Ampasy ĥ ! Beramanja ! Iharana o o (! ! ĥ !h !h! Hell-Ville Ampampamena o! ! VOHEMAR ĥ! Ambaliha AMBILOBE Fanambana ! Madirofolo ! Ambanja DIANA AMBANJA ! Masomamangy o Amboahangibe ! ! Bemanevika ! Ankasetra ĥ SAMBAVA ! Nosivolo h Sambava SAVA !o! o ! Doany ! Farahalana ! Marojala ( ( ĥ ! o Bealanana Analalava ! ! Ambatosia ! BEALANANA o Andapa ANDAPA ! Antsohihy ĥ ! Antsahanoro ! Manandriana ĥAntalaha !h ! o ! Andilambe !h Antsirabato ! Anjajavy o Matsoandakana ! ! Antsakabary ! ! o Anahidrano ! ! Marofinaritra Ambararata ANTSOHIHY BEFANDRIANA o NORD (Ambohitralanana ! ANALALAVA ! Befandriana ANTALAHA -

Développement Du Tourisme Et Patrimoine Culturel : Cas Des Communes Rurales D’Alarobia Et D’Ambatomanga »

UNIVERSITE D’ANTANANARIVO FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES MENTION SCIENCE DU TOURISME INGENIERIE DU TOURISME, DE CULTURE ET DE LOISIRS MASTER II Mémoire DEVELOPPEMENT DU TOURISME ET PATRIMOINE CULTUREL : CAS DES COMMUNES RURALES D’ALAROBIA ET D’AMBATOMANGA Présenté par : RAMANAMIHANTA Noromanjaka Membre de Jury Président du Jury : Professeur RABEARIMANANA Lucile Encadreur académique : Professeur RAFOLO ANDRIANAIVOARIVONY Encadreur professionnel : Monsieur RABOTOMANANA Hubert, Directeur de la Sauvegarde et Capitalisation du Patrimoine Examinateur : Docteur RABEARY Frédéric Soutenu le 11 janvier 2017 Décembre 2016 UNIVERSITE D’ANTANANARIVO FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES MENTION SCIENCE DU TOURISME INGENIERIE DU TOURISME, DE CULTURE ET DE LOISIRS MASTER II Mémoire DEVELOPPEMENT DU TOURISME ET PATRIMOINE CULTUREL : CAS DES COMMUNES RURALES D’ALAROBIA ET D’AMBATOMANGA Présenté par : RAMANAMIHANTA Noromanjaka Membre de Jury Président du Jury : Professeur RABEARIMANANA Lucile Encadreur académique : Professeur RAFOLO ANDRIANAIVOARIVONY Encadreur professionnel : Monsieur RABOTOMANANA Hubert, Directeur de la Sauvegarde et Capitalisation du Patrimoine Examinateur : Docteur RABEARY Frédéric Soutenu le 11 janvier 2017 Décembre 2016 REMERCIEMENTS Dans la réalisation de ce mémoire, nous tenons à exprimer notre reconnaissance et notre pleine gratitude envers tous ceux qui ont contribué de près ou de loin leur aide et leur soutien notamment : - Professeur Ramanoelina Panja, président de l’Université d’Antananarivo - Professeur Ralalaoherivony -

[ Manuel De Verification'i

~POBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahanâ - Fahamarinana YIN1ST~RB DE L' ECONOMIE, DU PLAN ET DU REDRBSSBMENT SOCIAL DIRBCTION' GBNERALE DE LA BANQUE DES DON NEES DE L'BTAT COMMISSION N'ATIONALE DIRECTION DV RECENSEMBNT GENERAL- DU iECBNSENENT ~ENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT DB LA 1'OPULATION ST J)E L'HABITAT ,. DEUXIEME RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT 1993 --- 1 / [ MANUEL DE VERIFICATION ' I Version 2.s . fO\<l.ocrsph\lIIanveT2.8 Janvier 94 REPOBLlKAN'I MADAGASlKARA 'farundrazalla - Fahafahana - Fahamarinana UINISTERE DE L'ECONOMIE, DU PLAN ET DU REDRESSEMENT SOCIAL DIRECTIO:-: GENERALE DE LA BANQUE DES DONNEES DE L'ETAT COMMISSION NATIONALE DIREC1ION Dl! RECENSEMENT GENERAL DU RECENSEMENT GENERAL DE LA POP U LATIO:i ET DE l' HABITAT DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT DEUXIEME RECENSEMEl\rrr GEN]~RAL DE LA POPULATION Err DE L ~HA,BI'TAT 1993 MANUEL DE VERIFICATION 1 Il Version 2.s fb\docrBPh\manver2.s Janvier 94 SOI\.iMA1RE INTRODUCTIO~~ . 2 l - GENERALITES SUR LA VERIFICATION 1.1 - LA SECTION V"ERIFICATION ..•.........' , . ,........... 2 1.2 - LE TR~ VAIL DU \lt:RlFICATEUR ..................... 2 1.3 - L'IDEN1IFICATION DES QUESTIONNAIRES .. ,.... ~, ...... 3 1.4- LES QUESTIOl'.~.AIRES-SUITE ...................... 5 ,2 '- METIIODE DE'VERIFICATION o - MILIEU ..............................••........ 5 l - 'FARITA.N1" 2 - F IVONDRONA1\fPOK0l'41 Al"\""l , 3 - FIRAISM1POKONTMry· ..............•...•..........• 5 4 -. N°DE LA ZONE 5 - N e DU S EGME?\l . ~ . .. .... 6 6 "- FOKONTAl~l'· 7 - LOCALITE .... ' .....•..............•..... la ••' • • • • • • 8 8 - N ~ 'DU B.ATIMEr1T .•..-. _ .....•.. ~ ..••.•' .•••.•..•• · • 8 . 9 - TI'1>E' D'UTILISATION . '........................ · . 8 , <> DU ,..,.-c.... TAGE .. 9 ,~ 10. ~ _N Ir}...!::..l'" .• • . -

Mémoire De Fin D'étude

Promotion MEMOIRE DE FIN D’ETUDE 2015 Mémoire de fin d’étude en vue de l’obtention de diplôme d’ingénieur - grade Master en Information Géographique et Foncière Thème : « CONTRIBUTION DU SIG DANS LA MISE EN PLACE D’UN SCHEMA D’AMENAGEMENT COMMUNAL (SAC) : CAS DE LA COMMUNE DE MIADANANDRIANA». Présenté par : Monsieur RAKOTOVAO Rija Tokiniaina Rapporteur : Monsieur RAMANANTSIZEHENA Pascal, Professeur titulaire à l’ESPA Promotion 2015 Promotion MEMOIRE DE FIN D’ETUDE 2015 Mémoire de fin d’étude en vue de l’obtention de diplôme d’ingénieur - grade Master en Information Géographique et Foncière Thème : « CONTRIBUTION DU SIG DANS LA MISE EN PLACE D’UN SCHEMA D’AMENAGEMENT COMMUNAL (SAC) : CAS DE LA COMMUNE DE MIADANANDRIANA». Président du Jury : Professeur RABARIMANANA Mamy Encadreur Pédagogique : Professeur RAMANANTSIZEHENA Pascal Encadreur Professionnel : Monsieur ANDRIANAVALONA Haja Examinateurs : Professeur RAKOTO David Rambinintsoa Madame RAKOTONDRAINIBE NOROLALAO Présenté par : Monsieur RAKOTOVAO Rija Tokiniaina Soutenu le : 02 Septembre 2016 au salle DESS Ankatso Promotion 2015 Promotion MEMOIRE DE FIN D’ETUDE 2015 REMERCIEMENTS Qu’il me soit permis de remercier : LE SEIGNEUR JESUS CHRIST de m’avoir donné forces et idées pour l’accomplissement de ce mémoire. Professeur ANDRIANAHARISON Yvon, Responsable du Domaine de l’Ingénieur au sein de l’Ecole Supérieure Polytechnique d’Antananarivo, qui m’a permis de poursuivre mes études et autorisé la présentation de ce mémoire ; Professeur RABARIMANANA Mamy, Responsable de la Mention Information -

(Pcd) De La Commune Rurale De Mantasoa 2017-2021

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION **** REGION ANALAMANGA **** DISTRICT DE MANJAKANDRIANA **** COMMUNE RURALE MANTASOA **** PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT (PCD) DE LA COMMUNE RURALE DE MANTASOA 2017-2021 « La culture en tant que levier du développement » Avec le soutien de l’Organisation Gasy Data Consulting Internationale de la Francophonie FEVRIER 2017 Table des matières Acronymes ................................................................................................................................ 6 Liste des tableaux .................................................................................................................... 6 Liste des cartes ......................................................................................................................... 7 Liste de photos ......................................................................................................................... 7 AVANT – PROPOS .................................................................................................................. 8 INTRODUCTION .................................................................................................................... 9 I. MONOGRAPHIE ........................................................................................................... 12 I.1. HISTORIQUE ................................................................................................................... 12 I.2 SITUATION GEOGRAPHIQUE ET DELIMITATION ADMINISTRATIVE ................................. -

La Dynamique Séculaire Des Plantations Paysannes D'eucalyptus Sur Les Hautes Terres Malgaches

African Studies Quarterly | Volume 3, Issue 2 | Fall 1999 La Dynamique Séculaire Des Plantations Paysannes D'eucalyptus Sur Les Hautes Terres Malgaches ALAIN BERTRAND Résumé: Cette combinaison de trois articles courts traite de l'aboisement, le bail, et la législation sur l'environnement à Madagascar. Le premier article soutien que bien que l'eucalyptus n'est pas originaire de Madagascar, il a été historiquement un produit de grande valeur, source de revenu par la voie du marché de bois urbain d'énergie, et une stratégie clef pour affirmer le droit a la propriété. La combinaison des motivations du bail et du commerce explique la persistance de cette dynamique des plantations paysannes pendant un siècle. Le deuxieme article qui traite de l'insecurité du bail affirme qu'en fin de compte l'état n'a pas bien fait au sujet de l'immatriculation formelle du bail. Le système du bail traditionnel basé sur la communauté domine toujours, neanmoins leur legitimité est mis a l'épreuve par la complexité énorme des règles légales. En fin de compte, l'insuccès de maintenir la sécurité du bail est l'une des pièrres d'achoppement du développement. Cette échec fait partie de la meme insuccès de l'état d'engager éffictivement la population rurale dans un procéssus de conservation participatif. L'article dernier explique dans les grandes lignes detaillées la législation et le programme GELOSE qui a le but de déléguer l'amenagement des ressources renouvelables aux comunités locales. Ce programme est financé par la Banque mondiale, l'Aide Français, et l'Agence Américaine pour le Développement International. -

Penser Développement, En Signant Pour La Forêt

Les Cahiers d’Outre-Mer Revue de géographie de Bordeaux 257 | Janvier-Mars 2012 Enjeux et moyens d'une foresterie paysanne contractualisée Penser développement, en signant pour la forêt La Loi Gelose « activée » dans la commune rurale de Merikanjaka (district de Manjakandriana, bordure orientale de l’Imerina) Hervé Rakoto Ramiarantsoa Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/com/6550 DOI : 10.4000/com.6550 ISSN : 1961-8603 Éditeur Presses universitaires de Bordeaux Édition imprimée Date de publication : 1 janvier 2012 Pagination : 157-185 ISBN : 978-2-86781-789-2 ISSN : 0373-5834 Référence électronique Hervé Rakoto Ramiarantsoa, « Penser développement, en signant pour la forêt », Les Cahiers d’Outre- Mer [En ligne], 257 | Janvier-Mars 2012, mis en ligne le 01 janvier 2015, consulté le 19 avril 2019. URL : http://journals.openedition.org/com/6550 ; DOI : 10.4000/com.6550 © Tous droits réservés Les Cahiers d’Outre-Mer, 2012, n° 257, p. 157-185. Penser développement, en signant pour la forêt : la Loi Gelose « activée » dans la commune rurale de Merikanjaka (district de Manjakandriana, bordure orientale de l’Imerina) Hervé RAKOTO RAMIARANTSOA1 I – Une extension particulière des transferts, en tâche d’huile 1 – Une forêt au sein d’une région difficile d’accès, et d’économie pluriactive Merikanjaka, chef-lieu de la commune rurale du même nom, se trouve sur la bordure orientale de l’Imerina (fig. 1), à environ 80 km au sud-est de Tananarive. L’accès, depuis Tananarive, est difficile. Il se fait par une piste réhabilitée sur laquelle deux taxis brousse quotidiens mettent, en dehors de la saison des pluies où la piste se trouve momentanément coupée par les grosses averses, quatre heures de temps pour arriver à la capitale. -

African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 40; Ton Dietz Madagascar After 1958; Version January 2019

African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 40; Ton Dietz Madagascar after 1958; Version January 2019 African Studies Centre Leiden African Postal Heritage APH Paper Nr 40 Ton Dietz Madagascar after 1958 January 2019 Introduction Postage stamps and related objects are miniature communication tools, and they tell a story about cultural and political identities and about artistic forms of identity expressions. They are part of the world’s material heritage, and part of history. Ever more of this postal heritage becomes available online, published by stamp collectors’ organizations, auction houses, commercial stamp shops, online catalogues, and individual collectors. Virtually collecting postage stamps and postal history has recently become a possibility. These working papers about Africa are examples of what can be done. But they are work-in-progress! Everyone who would like to contribute, by sending corrections, additions, and new area studies can do so by sending an email message to the APH editor: Ton Dietz ([email protected]). You are welcome! Disclaimer: illustrations and some texts are copied from internet sources that are publicly available. All sources have been mentioned. If there are claims about the copy rights of these sources, please send an email to [email protected], and, if requested, those illustrations will be removed from the next version of the working paper concerned. 1 African Postal Heritage; African Studies Centre Leiden; APH Paper 40; Ton Dietz Madagascar after 1958; Version January