Stellungnahme Zur A26 Und A7

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Kleine Anfrage

BÜRGERSCHAFT DER FREIEN UND HANSESTADT HAMBURG Drucksache 19/2602 19. Wahlperiode 24.03.09 Schriftliche Kleine Anfrage des Abgeordneten Thomas Völsch (SPD) vom 17.03.09 und Antwort des Senats Betr.: Stadtentwicklung im Bezirk Harburg Für den Städtebau des 21. Jahrhunderts, für eine Wertschöpfung und quali- tatives Wachstum, ist eine Umsetzung von architektonisch attraktiven und ökologischen Projekten ein wichtiger Schritt für die zukünftige Stadtentwick- lung im Bezirk Harburg. Ich frage den Senat: 1. Wie viele Bebauungspläne befinden sich für den Bezirk Harburg derzeit im laufenden Verfahren? Bitte für gesamt Harburg, unterteilt nach Stadt- teilen, Planverfahren und Bearbeitungsstand auflisten. 2. Wie viele Bebauungspläne befinden sich für den Bezirk Harburg in der Vorbereitungs- beziehungsweise Entwurfsplanung? Siehe Anlage 1. 3. Wie viele Bebauungspläne sind in den vergangenen acht Jahren abschließend behandelt worden? 31. 4. Wie hoch ist bei den jeweiligen Bebauungsplanverfahren der Flächen- bedarf für Wohnen, Gewerbe und Industrieansiedlung? Siehe Anlage 2. 5. Bei welchen Bebauungsplänen ist eine Umsetzung von Ausgleichsmaß- nahmen innerhalb und bei welchen nur außerhalb des Planverfahrens möglich? Bitte unterteilt nach Stadtteilen Planverfahren auflisten. Bebauungspläne mit festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des Plangebie- tes: • Neugraben-Fischbek 65 (teilweise auch Ausgleich in Neuland zugeordnet), • Neuland 20/Harburg 58, • Eißendorf 44, • Rönneburg 25 (teilweise auch Ausgleich in Marmstorf). Bebauungspläne mit Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des Plangebietes: • Hausbruch 37 (Ausgleich in Heimfeld), • Eißendorf 45 (Ausgleich in Heimfeld), • Neuland 18/Harburg 54 (Ausgleich in Neuland), Drucksache 19/2602 Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg – 19. Wahlperiode • Harburg 65 (Ausgleich in Wilhelmsburg), • Harburg 66/Neuland 22 (Ausgleich in Neuland und Wilhelmsburg), • Marmstorf 33 (Ausgleich in Sinstorf), • Heimfeld 44 (Ausgleich in Wandsbek), • Rönneburg 24 (Ausgleich in Gut Moor), • Francop 7/Neuenfelde 12 (Ausgleich in Neuland). -

Hamburg Hamburg Presents

International Police Association InternationalP oliceA ssociation RegionRegionIPA Hamburg Hamburg presents: HamburgHamburg -- a a short short break break Tabel of contents 1. General Information ................................................................1 2. Hamburg history in brief..........................................................2 3. The rivers of Hamburg ............................................................8 4. Attractions ...............................................................................9 4.1 The port.................................................................................9 4.2 The Airport (Hamburg Airport .............................................10 4.3 Finkenwerder / Airbus Airport..............................................10 4.4 The Town Hall .....................................................................10 4.5 The stock exchange............................................................10 4.6 The TV Tower / Heinrich Hertz Tower..................................11 4.7 The St. Pauli Landungsbrücken with the (old) Elbtunnel.....11 4.8 The Congress Center Hamburg (CCH)...............................11 4.9 HafenCity and Speicherstadt ..............................................12 4.10 The Elbphilharmonie .........................................................12 4.11 The miniature wonderland.................................................12 4.12 The planetarium ................................................................13 5. The main churches of Hamburg............................................13 -

Analyse Der Bürgerschaftswahl Am 23. Februar 2020 in Hamburg

Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein Analyse der Bürgerschaftswahl am 23. Februar 2020 in Hamburg Endgültige Ergebnisse STATISTIKAMT NORD STATISTIKAMT NORD STATISTIKAMT Impressum Korrigierte Fassung vom 12.03.2020 Grafik 3, Seite 6 Analyse der Bürgerschaftswahl am 23. Februar 2020 in Hamburg Herausgeber: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein Anstalt des öffentlichen Rechts Steckelhörn 12, 20457 Hamburg Auskünfte: Telefon: 040 42831-1766 E-Mail: [email protected] Internet: www.statistik-nord.de Zeichen und Abkürzungen – nichts vorhanden x Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll © Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, Hamburg/Kiel, 2020 Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten. Hamburg, März 2020 Inhalt Impressum ..................................................................................................................................... 2 Inhaltsverzeichnis .......................................................................................................................... 3 Endgültige Ergebnisse der Bürgerschaftswahl in Hamburg 2020 1 Ergebnisse für Hamburg Grafik 1: Wahlbeteiligung bei Bundestags-, Bürgerschafts- und Europawahlen seit 1957 .......... 4 Tabelle 1: Gesamtstimmen der Landesliste und der Wahlkreislisten, Mandatsverteilung ............. 5 Grafik 2: Verteilung der gültigen Stimmen auf ausgewählte Wahlvorschläge in Prozent ............ 6 Grafik 3: Gewinne und -

Moore in Hamburg

MOORE IN HAMBURG Verbreitung und Geschichte der Moorböden Hamburgs Impressum Redaktion Dr. Thomas Däumling Gisela Gröger Elisabeth Oechtering Behörde für Umwelt und Energie Projektbearbeitung Dipl.-Geogr. Jan Jelinski Büro für Bodenkartierung und Bodenschutz Unter den Linden7 21465 Reinbek Tel.: 0157 / 38 27 78 59 E-Mail: [email protected] Herausgeber Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Umwelt und Energie Bodenschutz/Altlasten U21 Neuenfelder Straße 19 21109 Hamburg Titelbild: Schnaakenmoor (Rissen) bei Profil 215, Jelinski 28. 12. 2015 Moore in Hamburg Moore in Hamburg Verbreitung und Geschichte der Moorböden Hamburgs Moore in Hamburg Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung . 4 1 .1 . Moortypen und Entstehung . 4 1 .1 .1 Niedermoore . 4 1 .1 .2 Hochmoore und Übergangs- oder Zwischenmoore . 5 1 .2 . Bodenfunktionen von Moorböden und ihre Bewertung . 5 1 .2 .1 Lebensraumfunktion . 5 1 .2 .2 Speicher und Pufferfunktion im Wasserhaushalt . 6 1 .2 .3 Archivfunktion . 6 1 .2 .4 Klimafunktion . 6 2. Maßnahmen für den Moor- und Klimaschutz . 9 3. Die Hamburger Moorkartierung . 10 3 .1 . Vorgehensweise und Datengrundlage . 10 3 .2 . Ergebnisse . 10 3 .2 .1 Hydrogenetische Moortypen . 12 3 .2Naturnahe .2 Moore und degradierte Moortypen . 12 3 .3 . Zusammenfassung . 12 4. Darstellung nach Bezirken . 16 4 .1 . Bezirk Altona . 16 4 .1 .1 Bedeckte Torfe . 16 4 .1 .2 Anstehende Torfe . 17 4 .1 .2 .1 Naturschutzgebiet Schnaakenmoor . 17 4 .1 .2 .2 Rissener- und Sülldorfer Feldmark . 22 4 .2 . Bezirk Eimsbüttel . 25 4 .2 .1 Bedeckte Torfe . 26 4 .2 .2 Anstehende Torfe . 27 4 .2 .2 .1 Ohmoor . 27 4 .2 .2 .2 Vielohmoor . 32 4 .2 .2 .3 Schnelsener Moor . -

Statistisches Amt Für Hamburg Und Schleswig-Holstein Statistik Informiert

Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein Statistik informiert ... Nr. I/2016 25. Mai 2016 Bevölkerung mit Migrationshintergrund in den Hamburger Stadtteilen Ende 2015 Fast ein Drittel aller Hamburgerinnen und Hamburger hat einen Migrationshintergrund Ende 2015 haben fast 600 000 Menschen mit Migrationshintergrund in Hamburg gelebt. Bezogen auf die Gesamtbevölkerung sind das knapp 33 Prozent aller Einwohnerinnen und Einwohner. Das geht aus einer Son- derauswertung des Melderegisters hervor, die das Statistikamt Nord jährlich durchführt. Gegenüber 2009 stieg die Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund in Hamburg um rund 110 000. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung erhöhte sich in diesem Zeitraum von rund 28 auf etwa 33 Prozent. Große regionale Unterschiede Fast ein Viertel aller Hamburgerinnen und Hamburger mit Migrationshinter- grund lebt in Hamburg-Mitte; ihr Anteil an der Bevölkerung liegt dort bei 48 Prozent. Ebenso wohnen im Bezirk Harburg anteilig viele Menschen mit Migrationshintergrund (42 Prozent). In den Bezirken Hamburg-Nord, Eims- büttel und Wandsbek sind die Quoten dagegen mit 25 bis 28 Prozent niedriger. Die Bezirke Altona und Bergedorf entsprechen in etwa dem Ham- burger Durchschnitt (32,7 Prozent; siehe Tabelle ab Seite 6). Auch zwischen den Stadtteilen gibt es große Unterschiede: Während in Billstedt, Wilhelmsburg und Rahlstedt die absolut meisten Personen mit Migrationshintergrund wohnen, finden sich die höchsten Anteile an der Bevölkerung in Billbrook (83 Prozent), auf der Veddel (71 Prozent) sowie in Neuallermöhe (64 Prozent). Anteilig wenige Personen mit Migrations- hintergrund leben dagegen in den Stadtteilen der Vier- und Marschlande, wo sie deutlich weniger als zehn Prozent der Bevölkerung ausmachen. In Billbrook stieg der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund seit Ende 2009 von 65 auf 83 Prozent an, auf der Veddel blieb er dagegen in diesem Zeitraum stabil bei rund 70 Prozent. -

Stadtteilatlas Der Polizeilichen Kriminalstatistik 2018

Polizeiliche Kriminalstatistik 2018 -ausgewählte Delikte nach Bezirken / Stadtteilen- Landeskriminalamt LKA FSt 11 Bruno-Georges-Platz 1 22297 Hamburg Tel.: 040 4286-70111Polizeiliche Kriminalstatistik 2005 eMail: [email protected] http://www.polizei.hamburg.de Polizeiliche Kriminalstatistik 2017 / 2018 - ausgewählte Delikte nach Bezirken / Stadtteilen - Landeskriminalamt LKA FSt 11 Bruno Georges-Platz 1, 22297 Hamburg Tel.: 040 4286-70111 Bezirke mit Übersichten der Straftaten / Deliktsbereiche für alle Stadtteile des Bezirkes Bezirk Hamburg-Mitte Bezirk Hamburg-Altona Bezirk Hamburg-Eimsbüttel Bezirk Hamburg-Nord Bezirk Hamburg-Wandsbek Bezirk Hamburg-Bergedorf Bezirk Hamburg-Harburg alle Bezirke und Stadtteile nach Straftat / Deliktsbereich Straftaten insgesamt (Straftatenschlüssel ------) Raub, räuberische Erpressung, räuberischer Angriff auf Kraftfahrer (Straftatenschlüssel 210000) Sonstige Raubüberfälle auf Straßen, Wegen oder Plätzen (Straftatenschlüssel 217000) Körperverletzung insgesamt (Straftatenschlüssel 220000) Gefährliche und schwere Körperverletzung (Straftatenschlüssel 222000) Gewaltkriminalität (Summenschlüssel 892000) Diebstahl insgesamt (Straftatenschlüssel ******) Wohnungseinbruchsdiebstahl gem. § 244 Abs. 1 Nr. 3 StGB (Summenschlüssel 888000) Diebstahl von Kraftwagen insgesamt (Straftatenschlüssel ***1**) Diebstahl an/aus Kraftfahrzeugen insgesamt (Straftatenschlüssel *50***) Diebstahl von Fahrrädern insgesamt (Straftatenschlüssel ***3**) Ladendiebstahl insgesamt (Straftatenschlüssel *26***) Taschendiebstahl -

HASPA Liebenswertes HH II 13.6.Indd

Haspa Hamburg-Studie. L(i)ebenswertes Hamburg. Die Stadtteile im Vergleich Meine Bank. Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung Seite 3 2 Demografie Seite 4 3 Bildung Seite 11 4 Einkommen Seite 15 5 Wohnen Seite 18 6 Zusammenfassung Seite 23 Literaturverzeichnis Seite 25 2 Einleitung 1 Einleitung In der Freien und Hansestadt Hamburg leben gegenwärtig Die vorliegende Studie befasst sich mit der Frage, wie sich die rund 1,8 Millionen Menschen, die sich auf 105 Stadtteile in sieben demografischen und sozioökonomischen Bedingungen in den Bezirken verteilen (vgl. Karte 1). Die Lebensbedingungen, die un- Hamburger Stadtteilen darstellen und welche aktuellen Entwick- ter anderem von den demografischen und sozioökonomischen lungen, beispielsweise hinsichtlich des Wohnungsmarktes, sich Gegebenheiten geprägt werden, variieren zwischen den Hambur- identifizieren lassen. Die Analyse zeigt, dass das Bild der Hambur- ger Stadtteilen deutlich. Gleichzeitig zeigen sich differenzierte ger Stadtteile insgesamt sehr heterogen ist und sich die Lebens- Entwicklungen auf Stadtteilebene. Während es immer wieder ein- bedingungen in ihnen unterscheiden. So gibt es schrumpfende zelne Stadtteile schaffen, sich von einer relativ ungünstigen Aus- und wachsende Stadtteile, solche, die junge Menschen anziehen, gangssituation zu einem beliebten, prosperierenden Viertel zu und andere, die ältere Bewohner bevorzugt wählen. entwickeln, das Bevölkerung anzieht, gelingt dieses anderen Stadtteilen nicht. Karte 1 Stadtteile in Hamburg Wohldorf- Ohlstedt Duvenstedt -

Hamburg - Wikipedia, the Free Encyclopedia Page 1 of 28

Hamburg - Wikipedia, the free encyclopedia Page 1 of 28 Hamburg Coordinates: 53°33′55″N 10°00′05″E From Wikipedia, the free encyclopedia Hamburg (pron.: /ˈhæmbɜrɡ/; German pronunciation: [ˈhambʊɐ̯ k], local pronunciation Free and Hanseatic City of Hamburg [ˈhambʊɪç]; Low German/Low Saxon: Freie und Hansestadt Hamburg Hamborg [ˈhaˑmbɔːx]), officially Free and — State of Germany — Hanseatic City of Hamburg, is the second largest city in Germany, the thirteenth largest German state, and the sixth largest city in the European Union.[2] The city is home to over 1.8 million people, while the Hamburg Metropolitan Region (including parts of the neighbouring Federal States of Lower Saxony and Schleswig-Holstein) has more than 5 million inhabitants. Situated on the river Elbe, the port of Hamburg is the second largest port in Europe (after the Port of Rotterdam) and tenth largest worldwide. Hamburg's official name, Free and Hanseatic City of Hamburg (German: Freie und Hansestadt Hamburg),[3] reflects Hamburg's history as a member of the medieval Hanseatic 1st row: View of the Binnenalster; 2nd row: Große Freiheit, League, as a free imperial city of the Holy Speicherstadt, River Elbe; 3rd row: Alsterfleet; 4th row: Port of Roman Empire, and that Hamburg is a city- Hamburg, Dockland office building state and one of the sixteen States of Germany. Before the 1871 Unification of Germany, Hamburg was a fully sovereign state of its own. Prior to the constitutional changes in 1919, the stringent civic republic was ruled by a class of hereditary grand burghers or Flag Hanseaten. Coat of arms Hamburg is a major transport hub in Northern Germany and is one of the most affluent cities in Europe. -

Integrierte Stadtteilentwicklung 2021

INTEGRIERTE STADTTEILENTWICKLUNG 2021 Sonderausgabe „50 Jahre Städtebauförderung in Hamburg“ Newsletter | Juni 2021 | Ausgabe 18 Auf einen Blick Editorial Liebe Leserinnen und liebe Leser, die Bund-Länder-Städtebauförderung wird 50 und deshalb bundesweit gefeiert. In Hamburg hatte sie Interview mit Senatorin schon immer eine besondere politische Bedeutung. 3 Dr. Dorothee Stapelfeldt Mit der Städtebauförderung wurden die Altbauquar- tiere der inneren Stadt saniert und konnten sich zu beliebten Wohnvierteln entwickeln. Mit der Städtebauförderung wurden Großwohnsied- lungen lebenswerter – durch Quartierszentren, Ge- staltung der Wohnumfelder und attraktive soziale, sportliche und kulturelle Angebote. Mit der Städtebauförderung wurden Zentren in den Be- 50 Jahre Städtebauförderung zirken zu lebendigen quirligen Standorten aufgewertet. 5 in Hamburg Mit der Städtebauförderung wurde das gemeinsame Planen, Handeln und Finanzieren über viele fachpoli- tische Ziele hinweg zur Maxime der Verwaltung. Wohldorf-Ohlstedt Duvenstedt Mit der Städtebauförderung wurde Planungskultur Integrierte Stadtteilentwicklung weiterentwickelt: Im Zentrum stehen die Bewohne- Lemsahl-Mellingstedt rinnen und Bewohner des Quartiers! Bergstedt Fördergebiete Langenhorn Im Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung Poppenbüttel Hummelsbüttel Volksdorf bilden diese Facetten die Eckpfeiler des Programms. RISE-Fördergebiete Sasel Soziale Stadt Wellingsbüttel Mit dieser Sonderausgabe berichten wir über das Ju- 17 in VorbereitungSchnelsen Sozialer Zusammenhalt Niendorf Fuhlsbüttel -

Analyse Der Wahl Zur Bürgerschaft in Hamburg Am 15. Februar 2015

Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein Analyse der Wahl zur Bürgerschaft in Hamburg am 15. Februar 2015 Korrektur Band 2: Berechnung und Zuteilung der Mandate STATISTIKAMT NORD Impressum Analyse der Wahl zur Bürgerschaft in Hamburg am 15. Februar 2015 Band 2: Berechnung und Zuteilung der Mandate ISSN 2365-144X Herausgeber: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein Anstalt des öffentlichen Rechts Steckelhörn 12, 20457 Hamburg Auskünfte: Telefon: 040 42831-1766 Fax: 040 4273-11708 E-Mail: [email protected] Internet: www.statistik-nord.de © Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, 2016 Auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten. Hamburg, Mai 2016 Analyse der Wahl zur Bürgerschaft in Hamburg am 15. Februar 2015 Band 2: Berechnung und Zuteilung der Mandate Inhalt Karte: Wahlkreiseinteilung für die Wahl zur Hamburger Bürgerschaft am 15. Februar 2015 .............................................................................................................. 2 Wahlkreise für die Wahl zur Hamburger Bürgerschaft am 15. Februar 2015 ............................................................................................................. 3 Berechnung und Zuteilung der Mandate 1. Gewählte Personen im Überblick ................................................................................. 4 2. Wahlkreisliste – Stimmen und Sitzvergabe ................................................................... 8 3. Landesliste – Stimmen -

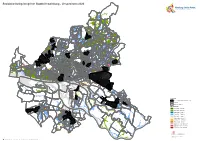

Sozialmonitoring Integrierte Stadtteilentwicklung - Gesamtindex 2020

Sozialmonitoring Integrierte Stadtteilentwicklung - Gesamtindex 2020 71001 Wohldorf-Ohlstedt 70001 Duvenstedt 70002 71002 71003 69002 69001 Lemsahl-Mellingstedt 56002 72001 72002 56001 56003 67001 56009 Bergstedt 72004 56004 67003 56006 73001 56007 72006 56005 67002 67004 72003 56008 73002 56010 67006 66001 56013 67005 67007 68001 72005 Poppenbüttel Langenhorn 73004 67008 67009 66002 73003 73005 56012 68002 Tegelsbarg / Müssenredder 66003 56011 56016 56017 67015 56015 67010 Hummelsbüttel 66007 Volksdorf 67014 73006 73007 68003 67012 73008 56014 Sasel 67013 66008 66004 66006 41001 67011 40001 73009 41003 56020 56021 66005 73012 56018 68005 68004 40002 68006 65001 56019 40003 66011 73010 41002 65005 73011 66009 41004 40005 68007 68008 65002 41005 Wellingsbüttel 65006 40006 68009 66010 40004 55004 Schnelsen 62001 74002 41006 65004 40011 40007 55002 63001 55005 74001 41009 54001 65003 55003 40009 74009 41007 63006 Schnelsen 40013 63003 74007 40010 55007 Fuhlsbüttel 63002 62002 Niendorf 55001 55006 74006 40012 74005 74003 41008 40008 63007 40014 55008 63004 74008 41010 Ohlsdorf 41012 54005 41011 54004 54002 74004 62003 63008 40015 62004 74010 74012 40016 40017 63010 74011 42001 54003 42006 62005 46002 63005 42008 47001 64001 42002 74014 42004 54006 63009 64004 63012 46001 47003 Bramfeld 42003 63011 46003 64007 42005 64002 Farmsen-Berne 42007 Groß Borstel 47002 47006 Steilshoop 62006 74013 74015 40018 42009 64003 62008 Eidelstedt 40019 Rahlstedt 74020 54008 64005 42010 46006 64006 63014 46005 Alsterdorf 54007 74017 47005 64008 63013 Groß Borstel -

Market Survey Commercial | Industrial, Warehouse, Logistics

Market survey Commercial | Industrial, Warehouse, Logistics 2019/Q1–4 Hamburg and Environs Hamburg | Sylt | Berlin Commercial | Industrial, Warehouse, Logistics Hamburg and Environs 2019/Q1–4 Key Facts Industrial, Warehouse, Logistics 355,000 m² | -24 % year-on-year 15 % | -5.0 pp year-on-year €6.30/m² | +5.0 % year-on-year €5.10/m² | +2.0 % year-on-year 4.3 % | -0.3 pp year-on-year pp = percentage point Take-up of space Share of owner-occupiers Premium rent mth (net) Average rent mth (net) (Net) Prime yield “All three agreements for over 10,000 square metres were for 11,400 m² in Kaltenkirchen (North West Environs). In the concluded in the fourth quarter. For the first time in many biggest owner-occupier transaction of the year, construction years, this size category did not comprise the biggest share work started on the new head office for WISKA Hoppmann, a of take-up.” shipbuilding & industrial supplier, on Grashofstrasse in Kalten- Felix Krumreich | Consultant for Industrial, Warehouse, Logistics kirchen. The 1st building phase will deliver some 8,800 m² of logistics and manufacturing facilities and 1,200 m² of office space. Take-up of space Accounting for some 62 % of take-up (219,800 m²) the focus of Three large transactions in the last quarter activity in 2019 remained within Hamburg city limits (2018: 61 %). The highest take-up of space was also noted in a Hamburg Following a sluggish 1st quarter and strong 2nd quarter, the sub-market. Hamburg South retained the top-ranking position market for industrial, warehouse and logistics premises in Hamburg and its environs closed the year with take-up of 355,000 m².