90 Jahre Luft Hansa

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Marzo 1978 Num

MARZO 1978 NUM. 448 e —a —- PI? VISTA Df A fi? lINA 1/11(4;1] YASTRONAUTICA;0] PUBLICADA POR EL EJERCITO DEL AIRE AÑO XXXVIII - NUMERO 448 á MARZO 1978 ‘t:%q í;S ‘ ‘ - N Depósito legal: M 5.416 1960 GRÁFIcAs Viac DE LoREro Dirección y Redacción: Tel. 244 26 12 — PRINCESA, 88 MADRID - 8 Administración: Teléf. 244 28 19 Nuestra portada: Trimotor Rohrbach Roland, de Iberia, que inauguró la línea Madrid-Barcelona-Madrid, en diciembre de 1927, por José Clemente Esquerdo, Capitén del Arma de Aviación. SUMARIO Págs. Mosaico Mundial. Por V.M.B. 175 Sistema de Defensa y Seguridad Aérea. Por José Sánchez Méndez, José L. lJruñuela Láins y Benito Dominguez García. Comandantes delArma de Aviación 179 Repercusión en las Instituciones Aeronáuticas de los motes o apodos característicos de la Aviación Española. Por Gabriel Martínez García Coronel Auditor del Aire 192 Información - Inteligencia. Por Emilio Daneo Palacios Tte. Coronel delArma de Aviación 201 Las nuevas Reales Ordenanzas Militares. Por Miguel Ruiz Nicolau Comandante delArma de Aviación 207 Archivo Abierto: Bebiendo agua Por “Canario” Azaola 217 Actualidad de las Ciencias. 223 Ayer, Hoy y Mañana. 224 Información Nacional. 229 El Avión y su emblema. 232 Información del Extranjero. 233 La seguridad colectiva. Por Eduardo Zamarripa Martínez Capitán del Arma de Aviación 245 Los satélites de información americanos y soviéticos. Por Claude Wachtel de la “Revista Defense Nationale” 248 Las Alas supercríticas del “Mystére-Falcon 50”. Del Boletín de “GIFAS” 254 Ultima página. Pasatiempos. Por E.A.A. 256 Bibliografía. 258 LOS CONCEPTOS EXPUESTOS EN ESTOS ARTICULOS REPRESENTAN LA OPINION PERSONAL DE SUS AUTORES Número corriente 75 pesetas. -

Luchtvaartkennis Inhoudsopgave Jaargang 1 T/M 58

Het grote LUCHTVAARTKENNIS register Het register van het Luchtvaart Historisch Tijdschrift ‘LUCHTVAARTKENNIS’ en de daaraan voorafgaande ‘Mededelingen’ van de Afdeling Luchtvaartkennis van de KNVvL geeft een overzicht van hetgeen in de afgelopen jaren is gepubliceerd, m.u.v. de eerste jaargang, die helaas niet meer te traceren blijkt. Uiteraard is v.w.b. De eerste jaargangen selectief opgetreden, aangezien daarin veel summiere feiten (vliegtuiggegevens etc.) staan, die zo niet achterhaald, dan toch eenvoudiger elders te vinden zijn. Ook de diverse publicaties van het vooroorlogse Nederlandse burgerlucht- vaartregister zijn weggelaten, omdat deze na het verschijnen van het boek ‘75 jaar Nederlandse burgerluchtvaartregisters’ als overbodig kunnen worden beschouwd. Aangezien eerst in 1987 een volledige paginanummering voor het gehele jaar werd ingevoerd, wordt tot dat jaar de vindplaats aangeduid met jaartal en nummer van de betreffende aflevering van de ‘Mededelingen’. Vanaf 1987 geschied zulks per pagina. De in de Luchtvaartencyclopedie verschenen onderwerpen worden aangeduid conform de aflevering waarin deze verschenen. In een enkel geval uit 1985/86 bleek dit niet te achterhalen. Wanneer in een artikel de gehele productie van een bepaalde fabriek wordt weergegeven, wordt volstaan met de vermelding van de fabriek en worden niet de afzonderlijke types vermeld. Bijgewerkt t/m jaargang 58 (2009) Onderwerp/Artikel Jaar Nummer Pagina Categorie (Mis)rekeningen 2007 - 164 Artikel Algemeen 100 jaar luchtvaart 2002 - 158 Internet 100 jaar luchtvaart 2003 - 34, 72, 108 Internet 100 jaar luchtvaart in Nederland 2009 - 13 Internet 100 jaar vliegen voorbij 2009 - 27 Boekbespreking 1e vlucht over de Noordzee 1980 03 Artikel Algemeen 50 jaar Luchtvaartkennis 2002 - 1 Artikel Algemeen 50 Jaar Van Weerden Poelman Fonds 1998 - 117 Boekbespreking 75 jaar Nederlandse Luchtvaartregisters 1997 - 88 Boekbespreking 75 jaar Nederlandse Luchtvaartregisters (nazorg) 2000 - 79 Artikel Algemeen A.R.B. -

Organismo Consultivo De La ONU)

INSTITUTO IBEROAMERICANO DE DERECHO AERONÁUTICO, DEL ESPACIO Y DE LA AVIACIÓN COMERCIAL (Organismo Consultivo de la ONU) , PRESENTACIÓN Distinguidos miembros y amigos: En estas fechas tan entrañables no puedo sino aprovechar estas primeras líneas del número 1 de NOTIDAE para desearos unas muy Felices Navidades. Son, sin duda, días especiales en que todos intentamos vivir en familia, rodeados de los nuestros, pero en los que no puede faltar el recuerdo imborrable de los compañeros que nos dejaron en este año que pronto termina de 2017. Vaya así nuestra remembranza a Jorge Rubén Rosas Abregó, Julio Ferradas, y Antonio Pires de Lima. Desde aquí, todo nuestro apoyo moral a sus familias. Recibiremos un nuevo año 2018 que esperamos con la gran ilusión de continuar los proyectos que decidimos emprender y que comienzan a dar sus frutos. El que os envíe la tradicional felicitación de Navidad a través de NOTIDAE es buena prueba de ello. Sabéis que no será posible el éxito en estas empresas sin vuestra colaboración y estoy convencido de que los Seminarios y Conferencias que organicemos al efecto, así como las Jornadas Iberoamericanas de 2018, estarán fuertemente apoyados por todos y cada uno de vosotros. Aprovecho para dar la más cálida bienvenida a los nuevos miembros que reseñamos en la sección “Otras novedades” y os animo a enviarnos información, ideas y sugerencias para hacer de NOTIDAE un óptimo canal de comunicación. Para correspondencia, favor de dirigirse a: [email protected] INSTITUTO IBEROAMERICANO DE DERECHO AERONÁUTICO, DEL ESPACIO Y DE LA AVIACIÓN COMERCIAL (Organismo Consultivo de la ONU) Termino estas breves líneas de nuestro primer boletín, como empecé, deseándoos unas entrañables Navidades y mis mejores deseos tanto en lo personal como en profesional para 2018. -

Het Grote LUCHTVAARTKENNIS Register

Het grote LUCHTVAARTKENNIS register Het register van het Luchtvaart Historisch Tijdschrift ‘LUCHTVAARTKENNIS’ en de daaraan voorafgaande ‘Mededelingen’ van de Afdeling Luchtvaartkennis van de KNVvL geeft een overzicht van hetgeen in de afgelopen jaren is gepubliceerd, m.u.v. de eerste jaargang, die helaas niet meer te traceren blijkt. Uiteraard is v.w.b. De eerste jaargangen selectief opgetreden, aangezien daarin veel summiere feiten (vliegtuiggegevens etc.) staan, die zo niet achterhaald, dan toch eenvoudiger elders te vinden zijn. Ook de diverse publicaties van het vooroorlogse Nederlandse burgerlucht- vaartregister zijn weggelaten, omdat deze na het verschijnen van het boek ‘75 jaar Nederlandse burgerluchtvaartregisters’ als overbodig kunnen worden beschouwd. Aangezien eerst in 1987 een volledige paginanummering voor het gehele jaar werd ingevoerd, wordt tot dat jaar de vindplaats aangeduid met jaartal en nummer van de betreffende aflevering van de ‘Mededelingen’. Vanaf 1987 geschied zulks per pagina. De in de Luchtvaartencyclopedie verschenen onderwerpen worden aangeduid conform de aflevering waarin deze verschenen. In een enkel geval uit 1985/86 bleek dit niet te achterhalen. Wanneer in een artikel de gehele productie van een bepaalde fabriek wordt weergegeven, wordt volstaan met de vermelding van de fabriek en worden niet de afzonderlijke types vermeld. Bijgewerkt t/m jaargang 66 (2017) Artikel/Onderwerp Jaar/Nummer/Pagina 'Aalsmeer' (PH-TBM) 2014 02 64 Artikel Algemeen 'De Vliegende Hollander' 2014 03 95 Artikel Algemeen 'Eenige -

B&W Real.Xlsx

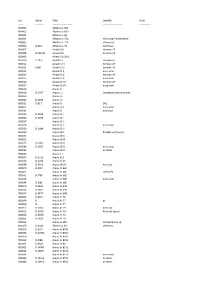

NO REGN TYPE OWNER YEAR ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ X00001 Albatros L‐68C X00002 Albatros L‐68D X00003 Albatros L‐69 X00004 Albatros L‐72C Hamburg Fremdenblatt X00005 Albatros L‐72C striped c/s X00006 D‐961 Albatros L‐73 Lufthansa X00007 Aviatik B.II German AF X00008 B.558/15 Aviatik B.II German AF X00009 Aviatik PG.20/2 X00010 C.1952 Aviatik C.I German AF X00011 Aviatik C.III German AF X00012 6306 Aviatik C.IX German AF X00013 Aviatik D.II nose view X00014 Aviatik D.III German AF X00015 Aviatik D.III nose view X00016 Aviatik D.VII German AF X00017 Aviatik D.VII nose view X00018 Arado J.1 X00019 D‐1707 Arado L.1 Ostseebad Warnemunde X00020 Arado L.II X00021 D‐1874 Arado L.II X00022 D‐817 Arado S.I DVL X00023 Arado S.IA nose view X00024 Arado S.I modified X00025 D‐1204 Arado SC.I X00026 D‐1192 Arado SC.I X00027 Arado SC.Ii X00028 Arado SC.II nose view X00029 D‐1984 Arado SC.II X00030 Arado SD.1 floatplane @ (poor) X00031 Arado SD.II X00032 Arado SD.III X00033 D‐1905 Arado SSD.I X00034 D‐1905 Arado SSD.I nose view X00035 Arado SSD.I on floats X00036 Arado V.I X00037 D‐1412 Arado W.2 X00038 D‐2994 Arado Ar.66 X00039 D‐IGAX Arado AR.66 Air to Air X00040 D‐IZOF Arado Ar.66C X00041 Arado Ar.68E Luftwaffe X00042 D‐ITEP Arado Ar.68E X00043 Arado Ar.68E nose view X00044 D‐IKIN Arado Ar.68F X00045 D‐2822 Arado Ar.69A X00046 D‐2827 Arado Ar.69B X00047 D‐EPYT Arado Ar.69B X00048 D‐IRAS Arado Ar.76 X00049 D‐ Arado Ar.77 @ X00050 D‐ Arado Ar.77 X00051 D‐EDCG Arado Ar.79 Air to Air X00052 D‐EHCR -

La Primera Ruta De Iberia Tomó Rumbo Desde Madrid a La Capital Catalana Una Mañana De 14 De Diciembre De 1927

36 | PUBLIRREPORTAJE LA GACETA FIN DE SEMANA, 15 Y 16 DE DICIEMBRE DE 2007 La primera ruta de Iberia tomó rumbo desde Madrid a la capital catalana una mañana de 14 de diciembre de 1927. Tres aviones ‘Rohrbach Roland” inauguraban el itinerario. Desde entonces han pasado ya 80 años, en los que Iberia se ha consolidado como una de las grandes compañías mundiales de aviación. Texto: Marta Aguilar Fotos: José Antonio Ocaña y archivo de Iberia ÁS de 700.000 horas o, lo que es lo mis- mo, 80 años. Toda M una vida lleva la lí- nea aérea española dando vueltas de aquí para allá, transportando pasajeros ha- cia todas las partes del mun- do, surcando los cielos, am- pliando caminos. Ahora, en el mismo aero- puerto de Cuatro Vientos que vio nacer a la compañía, se ha celebrado el acto con- memorativo del 80 aniver- sario con dos grandes prota- gonistas: por un lado, el últi- mo avión que se ha incorpo- rado a la flota de Iberia, ca- racterizado con la estética zada por el nombre de Ibe- querido rendirles un espe- de los aviones de la compa- ria, se incorpora a la imagen cial homenaje, personaliza- ñía en los años 50 y, por otro, de la compañía unos años do en uno de ellos, Pedro los clientes, representados más tarde, a finales de los Gomendio, probablemente por un pasajero que, proba- 50, en aviones como los el cliente más antiguo de la blemente, sea el que más Convair, Caravelle y DC-8. compañía; su primer vuelo años lleva volando con Ibe- El avión del 80 aniversa- lo hizo con seis años, entre ria ininterrumpidamente. -

Cockpit Juni 2017 Als PDF Herunterladen

Das Schweizer Luftfahrt-Magazin Nr. 06/Juni 2017 CHF 8.20 / € 5.50 RCC bei der Kantonspolizei Zürich Freund und Helfer. Sucher und Retter. 06 Military Aviation Military Aviation Civil Aviation Alpnach – ein Fest, LIMA´17 mit einer Genève Aéroport: 9 770010 011006 zwei Jubiläen Weltpremiere Visionen des CEO ZUKUNFTSWEISEND Als führendes Unternehmen der Luft- und Raumfahrtindustrie stellen wir uns jeder Herausforderung. Die weltweit innovativsten Produkte wie der neue leisere, umweltverträgliche und leistungsstarke Hubschrauber H160 sind für unsere Kunden rund um den Globus ein Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg. Besuchen Sie www.airbusgroup.com (PYI\Z>LTHRLP[Å` Cockpit 06 2017 Editorial 3 Foto: Ian Lienhard Foto: Take your seats Liebe Leserinnen und Leser ber den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein! Als wahr gewordener Albtraum präsentiert sich die Situation bei Das hat nicht nur der deutsche Sänger Reinhard Mey in sei- der traditionsreichen Alitalia (Seite 46). Sie ist – auch vom Autor – Ünem berühmt gewordenen, gleichnamigen Lied erkannt, mehrfach schon totgeschrieben worden, aber jetzt steht der Zeiger auch unser Mitarbeiter Ian Lienhard kann dies bestätigen, nachdem wirklich nur noch ein paar Sekunden vor Mitternacht. Nur dank er an Bord einer Cessna C185 ein Bücker (Bild) nach seinem Start eines staatlichen Notkredits ist der Flugbetrieb für die nächsten vom Flugplatz Biel Kappelen ablichtete. sechs Monate garantiert. Ohne diesen wäre Alitalia Mitte Mai Pleite Da kommen bei mir unweigerlich Erinnerungen auf, als ich vor gegangen! Die Alitalia verbrennt ähnlich wie die Air Berlin jeden einigen Jahren einmal in einem Bücker Tag 1 Million Euro. 131 Jungmann mitfliegen durfte. Vom Da hat sich der Flughafen Genf viel besser aus der Affäre gezogen. -

Flugpost Deutschland Vor 1945

Los-Nr. Flugpost Deutschland - Pionierzeit bis 1918 - Katalognummer Ausruf Flugpost Deutschland vor 1945 PF Pionierflugpost bis 1914 F 1 19.05.12: FP Mannheim-Heidelberg auf SoK, Einriß 09)01 7-8 30 F 2 19.05.12: Offizielle Luft-Post-Karte der Verkehrs-Vereine 09)01 Feldpost 80 Mannheim und Heidelberg, unfrankiert als Feldpost(!) befördert Flugpost MANNHEIM-HEIDELBERG. So RR!! F 3 19.05.12: FPK Mannheim-Heidelberg mit sehr seltener 09)01 30 Frankatur 3 Pf Germania und 2 Pf Wappen = nie gesehene Wappen/Germ Variante! F 4 19.05.12: FP Heidelberg-Mannheim auf SoK nach Wiesbaden 09)02 2-3 MeF 30 mit MeF 3 Pf Germania(2) F 5 19.05.12: Offizielle Luft-Post-Karte der Verkehrs-Vereine 09)02 2-3N 30 Mannheim und Heidelberg mit SSt "*2-3N*" F 6 12.06.12: Fotokarte "Großherzogliche Familie" ab Darmstadt mit 10)01 g.Fotokarte 50 10 Pf FPM und Nachgebühr, da keine ZuFr Germania F 7 12.06.12: FPK Rhein-Main geriffelt ab Darmstadt mit 10 Pf FPM, 10)01 g.Nachporto 60 ohne Germaniamarke, daher mit Nachporto belegt. Geprüft Grabowski. F 8 15.06.12: FPK Rhein-Main ab Frankfurt mit 5 Pf Germania und 10)01 h 15. 30 10 Pf FPM sowie hs Grußtext rs F 9 14.06.12: FPK Rhein-Main mit 10 Pf FPM ab Darmstadt (180 10)01-g 14. 25 Grad verkehrt geklebt) und 5 Pf Germania F 10 15.06.12: Fotokarte "Großherzogliche Familie" ab Darmstadt mit 10)01-g 15.Fotokt 25 2x SSt auf 10 Pf FPM und 5 Pf Germania. -

La Tercera Travesía Del Atlántico H

REVISTA QUINCENAL i DE AERONÁUTICA Año VI No. 120 Madrid, 15 de julio de 1927 Redacción y Administración: PLAZA DE LA LEALTAD, 4 TELÉF. 11366. MADRID La tercera travesía del Atlántico H, (D e n u e s t r o corresponsal p a r t i c u l a r e n P a r í s .) t Aunque el interesantísimo artícu Un viaje científico pero accidentado lo de nuestro corresponsal en París, Raimundo Marcerou, trate sobre la Después de su salida de Roosevelt Field, Byrd dirigió a Nue proeza de Byrd, de la que ya hemos va York este primer radio: “Desde hace dos horas, cuarenta y hablado en nuestro número anterior, cinco minutos, no hemos podido descubrir una sábana de agua estimamos que debemos publicarle ni una superficie de tierra.” sin suprimir nada de él. Marcerou, A la una y veintiún minutos de la mañana, el navio “Doric”, como se verá, entresaca las lecciones que se hallaba a 500 kilómetros al norte de San Juan de Te- técnicas del vuelo transatlántico del rranova, interceptó un mensaje diciendo que el “América” se “América”, que fué a la vez una encontraba a 50 millas de este punto, y el paquebote “París” hermosa prueba deportiva y una ex averiguó en seguida, por el goniómetro, que el avión de Byrd periencia que debe aprovechar am estaba a 700 kilómetros de las costas de Irlanda. Dos nuevos pliamente al progreso de la Aviación mensajes capturados por este transatlántico indicaban que el comercial. aparato volaba a 10.000 pies de altura, envuelto siempre por una espesa y helada niebla, y, por último, un nuevo men Las travesías del Atlántico se suceden y no se parecen. -

Noticias Del Resumen De Prensa El Primer Despegue De Iberia

NOTICIAS DEL RESUMEN DE PRENSA EL PRIMER DESPEGUE DE IBERIA 16/12/2013 Hace 86 años, un 14 de diciembre de 1928, un trimotor Rohrbach Band con asientos de mimbre y una velocidad punta de 205 kilómetros por hora realizaba el primer vuelo de la compañía «Iberia-Aérea» ABC S. e. / madrid. Tal día como hoy de hace 86 años, un 14 de diciembre de 1928, la compañía «Iberia-Aérea» realizó su primer vuelo, el viaje entre Barcelona y Madrid de un trimotor Rohrbach Roland. A partir de entonces, comenzó a enlazar ambas ciudades una vez al día y, en el primer año, ya habían utilizado sus servicios 4.000 pasajeros. Aquellos pioneros aviones comerciales alcanzaban un velocidad punta de 205 km/h y contaban con capacidad para diez pasajeros, que viajaban en asientos de mimbre, y dos tripulantes. El primer vuelo comercial de Iberia, fundada el 28 de junio de ese año por el empresario vizcaíno Horacio Echeberrieta, estaba previsto que fuese, con Alfonso XIII a bordo, entre Madrid y Barcelona. Sin embargo, fue un vuelo Barcelona-Madrid el primero que realmente operó Iberia aquel 14 de diciembre, dos horas antes del realizado con el Rey de España, para que de este modo éste pudiera presenciar el primer aterrizaje en el aeropuerto de Carabanchel, actual aeropuerto de Cuatro Vientos. Los tiempos, que a veces pasan volando, han cambiado una barbaridad desde entonces. Hoy el Grupo Iberia efectúa una media de 600 vuelos diarios, cuenta con una plantilla de 18.500 empleados y una flota de 130 aviones. Además, el buque insignia del desarrollo del sector áereo en España, la aerolínea de bandera, forma para del holding IAG junto a la británica British Airlines y está inmersa en un complejo proceso de reestructuración. -

71 Noticias FIO Próxima Demostración El Domingo 4 De Febrero

Número 71 Diciembre 2017 Noticias FIO La demostración del 3 de diciembre se celebró con las la bajas temperaturas normales en esta época del año pero con viento en calma, por lo que los aviones no tuvieron restricciones meteorológicas. El Dragón Rapide celebró apropiadamente el 90 aniversario de la fundación de la compañía Iberia, cuyo primer vuelo de Barcelona a Madrid-Carabanchel tuvo lugar precisamente el 14 de diciembre de 1927, con un Rohrbach Roland que aterrizó a escasos 200 metros del recinto donde la FIO realiza la exhibición estática, con la asistencia del Rey Alfonso XIII. La demostración se cerró con una vibrante exhibición del I-16 Rata/Mosca y una tabla acrobática a cargo de la Pitts Special de 1967. Entre los visitantes se encontraba un grupo de la Asociación de Veteranos de Iberia y Profesionales del Sector Aéreo, y dos grupos de coleccionistas de coches clásicos, que estacionaron sus vehículos históricos cerca de la puerta de entrada al evento. Próxima demostración el domingo 4 de febrero Visita nuestro Web Site: Envíenos sus sugerencias a: Síganos en: www.fio.es [email protected] Noticias FIO Exposición “La conquista del Aire” en Madrid Su Majestad el Rey Don Juan Carlos inauguró el 12 de diciembre la exposición “La conquista del aire. 1909 – 1911. Los inicios de la Aeronáutica en España” que se puede contemplar en el centro cultural Conde Duque de Madrid hasta el 4 de marzo de 2018. El presidente del Patronato de la FIO, Carlos Valle, saludó al Rey acompañado de Carlos Artiñano de la Cierva, de la Fundación Juan de la Cierva. -

Die Deutsche Luftfahrt

Inhalt Vorwort des Herausgebers 7 Tanks größter Erfolg: Fw 190 Würger 87 Vorwort 9 Der Würger startet zum Erstflug 88 Dank für Mitarbeit 10 Von Kinderkrankheiten geplagt 90 Fw 190 V 5 mit BMW 801 C 92 93 Der Eleklro-Ingenieur wird Flugzeugbauer 11 Erstmals in Serie :Fw 190 A-0 Erprobung der Fw 190 A-l beim Jagdgeschwader 26 96 Einstieg bei Rohrbach 13 Verbesserter BMW 801 C-2 für die Fw 190 A-2 97 Engländer kaufen ein Flugboot zur Verschrottung 15 Mehrzweckflugzeug Fw 190 A-3 98 Ro VII Robbe I 16 Wie kapert man eine Fw 190? 103 DramaumdieRoIXRofix 17 Notlandung mit Rekordboot Ro Vllb Robbe II 19 Lufthansa erprobt RoVRocco 22 Fw 190 A-3 im Vergleich zur gegnerischen Rohrbach Ro VIII Roland 23 Konkurrenz 104 Langstrecken-Flugboot RO XI Rostra für Fw 190 A-3 gegen Spitfire V B 111 Atlantikflüge 27 Spitfire IX gegen Fw 190 A-3 113 Großflugboot Ro X Romar 29 Griffon Spitfire F XII gegen Fw 190 A-3 115 Mustang IA gegen Fw 190 A-3 116 Intermezzo bei Messerschmitt 35 Lightning P-38 F contra Fw 190 A-3 117 Hawker Typhoon und Fw 190 A-3: Zwei Bullen Bleibe bei Focke-Wulf 36 jagen sich 118 Aufklärer Fw 39 (S 39) 36 Aufklärer Fw 40 (A 40) 37 Urteil des Gegners: »Ein hervorragendes Flugzeug, Sportflugzeug Albatros L101 38 für Piloten wie geschaffen« 121 Mit der L 102 knapp am Tod vorbei 38 Waffen und Rüstsätze 121 Modernes Reiseflugzeug Fw A 43 Falke 41 Intermezzo: Fly-by-wire mit einer He 111 122 Erprobung des Höhengeiers Fw 47 43 Schul- und Kunstflugzeug Fw 44 Stieglitz 44 Kritische Schwingungen am Stieglitz 45 Arbeitspferd Fw 190 A 123 Focke-Wulf